嬉皮士、宇宙與中國字

劉磊

在意外成為“漢字叔叔”之前,理查德·西爾斯曾是一心逃離閉塞的家鄉小城的叛逆少年,花30萬美元掃描古漢字字形的怪人,租住在10平方米簡陋房間里的失業老人。他說自己是一個要用一生了解宇宙秘密的嬉皮士,漢字不過是他的眾多興趣之一。

61歲,漢字叔叔,突然紅了

理查德·西爾斯(Richard Sears)先生晚年的生活是被中國網友的一條微博改變的。2011年1月15日早上,他發現了一些蹊蹺的事情。那時他正在硅谷一個朋友的家里,這位叫吳安的中國女人曾經是他的助手,他創辦的漢字字源網上的96000個字形就是她花了8年的時間從《說文解字》《六書通》《金文編》和《甲骨文編》四本書里一頁頁地掃描并錄入的。為此他前后花了大約30萬美元。

“我坐在那邊,來了一封信,又來另外一封信。那天到晚上是好幾百個。”這些來自陌生網友的郵件無一例外地都與他的漢字字源網有關,而平時這樣的郵件每個月也就三兩封,“為什么有那么多的人看我的網站,我都不理解是發生什么事情。”

理查德·西爾斯,花了近10年時間建立漢字字源網,因此在中國社交媒體走紅,人稱“漢字叔叔”。

Paypal賬戶里的捐款也是。一個10美元的入賬提醒,再過幾分鐘,又一個10美元的入賬提醒……一小時之內的捐款已經超過了100美元,此前的捐款一年不過幾十美元。不斷涌來的郵件里甚至有網友給他起了昵稱,Uncle Hanzi(漢字叔叔)。他喜歡這個新名字。

2011年1月13日,一個無意中發現漢字字源網的中國網民發了這么一條微博:“這個人叫Richard Sears。他用20年功夫,手工將甲骨文、金文、小篆等字形數字化處理,上傳網絡供所有人免費使用。這就是外國人的‘傻吧,這種國家工程,怎么能自己一個人弄呢?而且這是以自己五千年傳統歷史為榮,標榜舉國體制,人多力量大的文明古國文字。國家都沒著急,您一外國人操的什么心?”

至今理查德說不清他紅的原因,只知道與中國的微博有關。但當他接到中國媒體的越洋電話時,他態度謹慎,說話小心,因為他敏銳地發現,他紅的原因與他的“外國人”身份有直接的關系。“他們說,這個外國人做了那么好的一個網站,為什么我們政府拿了我們的錢,然后沒有做出事了。我慢慢了解他們一邊說我的故事,一邊批評政府。我想我不要說話。”他狡黠地笑了笑。

理查德·西爾斯在興趣上的一大花銷是買書,漢字的、物理的、數學的、醫學的、生物的……

做過理查德助理、同樣熱衷與漢字研究的姜禮惠子有時會和他開玩笑說,你幸運就幸運在是個外國人。“中國人做同樣的事,不會有人關注的。”她舉了一個例子,創辦象形字典網的海恩,一個中學語文老師,2003年辭職專心搞漢字研究,如今在廈門過著近乎與世隔絕的生活。“他把一生的積蓄啊,都花在他那個網站上。”姜禮惠子說。

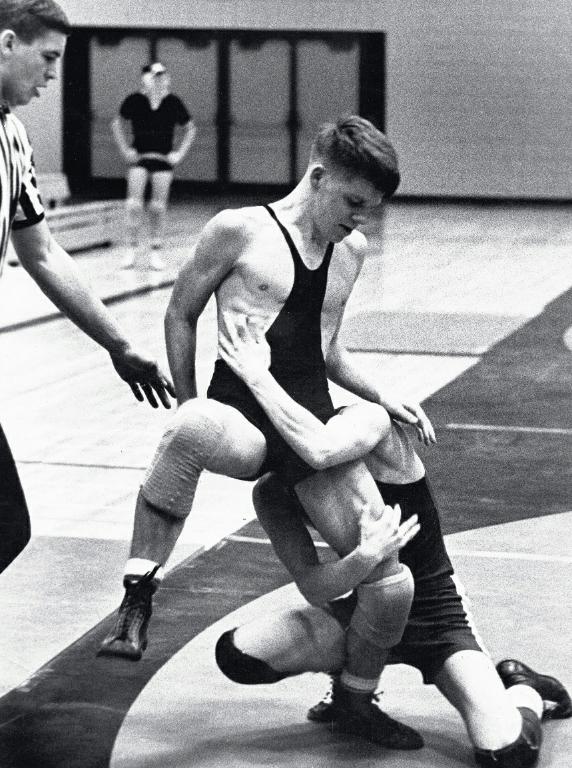

中學時期的理查德·西爾斯。父親從小對他嚴格管束,摔跤是父親允許并鼓勵他做的少數事情之一

天真的孩子、偏激的憤青、嚴肅的學者、洞察人情世故的老人幾個不同的角色會在理查德與你聊天的不同情境下顯露出來。他長著一張酷似肯德基爺爺的臉,平日最愛吃的也是肯德基。與很多老外不同,他對中國的美食毫無興趣,超過60元的一頓飯他都覺得浪費,他喜歡便宜又不用等的快餐。

突然紅了,得到了認可,理查德開心—“我花了十幾年做我的網站,99%的人覺得我的網站沒有價值,我自己的朋友說你為什么浪費你的時間,你為什么浪費你的錢做這個奇怪的事情。”

卻也不敢開心—“我今天紅了,說不定下個星期大家都會忘記了。”

他的網站點擊量,從每天1.5萬突然躥升至每天60萬,然后下滑到20萬,一個月后恢復到了每天1.5萬—紅了,不紅了,又紅了,又不紅了……接下來的幾個月里,點擊量曲線震蕩著,直到2011年10月,中國一家電視臺的邀請讓他意識到,緣分到了。

天津衛視一檔講述外國人在中國的專題節目在飛往他所在的田納西州諾克斯維爾鄉下采訪拍攝幾天后,邀請他到中國繼續補錄一些鏡頭。在這個不到30分鐘的專題片里,理查德是一個略顯落魄的形象,已經失業3年多的他租住在一幢簡易的二層小樓的10平方米的房間里,每月500美元的租金。房間里沒有床,他打地鋪睡,書架上全是一本本大部頭的關于漢字的書。

理查德·西爾斯在公司(左圖為教兒童學漢字的“漢字樂園”,右圖為辦公室)。同事們平時都叫他漢字叔叔

拍完專題片回到美國之后,理查德和92歲的母親商量,他要搬到中國長期居住。19歲離家出走,偷偷轉學到離家更遠的另一個城市,20歲做背包客,搭便車在美國和加拿大旅行,22歲時飛往臺灣學漢語,他18歲之后的人生里從來都是自作主張。母親是教了65年中學數學的傳統女人,一輩子都在擔心自己的兒子,“強迫性地擔心”。弟弟喬恩·西爾斯安慰母親:“飛往中國不過比田納西遠幾個小時而已”。之后的幾年里,喬恩反復拿一個中國朋友的話安慰母親:“中國會照顧他的。”

“我在美國就是一個老人,我想我在中國不管怎么樣,我還是有一個比較有意思的生活。”

“中國的生活怎么就有意思呢?”

“我不是在美國,這個就有意思。”

19歲,嬉皮士,逃離

1972年7月,22歲的理查德用自己在餐館洗盤子掙下的錢買了飛往臺灣的機票,他要去那里學漢語。幾個月前,他和父親說了自己的想法,父親非常生氣,罵他“嗑藥嗑成了神經病”。

理查德在拍攝中主動擺出親吻癩蛤蟆的pose,年輕時他曾用癩蛤蟆制作過致幻劑

理查德想學漢語的念頭的確來自一次“嗑藥”的經歷。1971年,他剛剛結束了一年的搭便車旅行。1969年之后的幾年里,美國青年學生的反越戰運動正如火如荼地進行著,學生“鬧革命”、做背包客外出旅行,都是常有的事情。旅行途中錢用完的時候,理查德在波士頓黑人區停留了幾個月。一天從餐館打工回來之后,他嘗試了LSD。LSD是與1960年代到1970年代美國流行的嬉皮文化密切相聯的一個詞,這是一種由著名化學家艾伯特·霍夫曼在1938年合成的半人工致幻劑(可以“擴張你的靈魂”,理查德說)。

“你吃迷魂藥之后,你會了解你完全不了解你自己。然后你會問你的問題,我為什么講英文,如果我講一個外國的語言怎么樣。我是一個美國人,如果我在中國長大什么樣。我是一個男的,我跟那個女的有什么分別。你突然會有一個感覺,你真的不知道你是什么樣的人。”理查德回憶LSD對他的影響,“這個會完全改變你對宇宙的觀點。你會了解宇宙不是你想到的那樣子。”就在那天晚上,他冒出了去中國學漢語的念頭。

出發那天,全家人一起到機場為他送行,剛剛查出癌癥的父親勉力支撐自己說話,對兒子接下來在臺灣的生活一再叮囑。弟弟喬恩記得,在機場時,父親流淚了。

理查德出生和長大的地方是美國俄勒岡州一個叫梅德福的只有幾萬人口的小城。在他的觀念里,家鄉的一切都“很無聊”—“全部是白種人,全部是講英文,然后全部是基督徒”。生于1950年的理查德是在嬉皮時代長大的一代,他以嬉皮士自詡:“世界上有兩種人,一種人埋頭工作,對世界不感興趣;另一種人希望能理解全世界。一種人的世界是停滯的,一種人一直想探索前方的可能性。嬉皮士就是后一種。所以,很多嬉皮士最后變得很成功,比如史蒂夫·喬布斯。那些不是嬉皮士的人,最后都是普通人。”

比理查德小4歲的喬恩過的正是哥哥所說的“普通人”的人生,按部就班地讀大學、工作、退休。他對嬉皮士的理解與哥哥不大一樣。“我覺得嬉皮士都是加入了回歸土地運動(美國20世紀六七十年代的一項社會運動,和以嬉皮士為主的反文化運動重合,一些嬉皮士從城市回到鄉村,建設嬉皮公社,實踐一種開展民主實驗的另類生活方式),他們喜歡毒品,對不同宗教持開放態度,喜歡不同風格的音樂。我哥哥是個與眾不同的人,但我不認為其他人會認為他是個嬉皮士。”喬恩說。

但在理查德看來,不修邊幅的外表或參加某個嬉皮運動并不是嬉皮士的標志,嬉皮士的真正標志是自由、開放的思想,不愿繼續過和父母一樣的生活,一直在問為什么—我們為什么要做基督徒?我們為什么要參加越戰?

喬恩講述哥哥的故事時主動講起了歷史。“他1968年從高中畢業,那時(越南)戰爭正急劇升級。也是在這一年,他最好的朋友(在戰爭中)死掉。戰爭和民權的抗議聲勢越來越大。幾位著名的政治人物被暗殺。騷亂在每一個城市發生,有人引爆了手榴彈,就在離我家不到一個小時車程的鎮上。”他強調,“成長總是處在歷史和文化的背景之中。”

在弟弟眼中,理查德非常聰明,但“他沒有一些人們普遍擁有的社交技能,人們覺得他很特別”。理查德自己說得更直接,“可能很多的人認為我是怪人”。

19歲之前,理查德一直在梅德福與父母一起生活。父親的教育方式有些特別,一方面對他管得很嚴,禁止的事情很多:開車,去外面看電影,與同學約會,參加party,晚歸,等等。另一方面父親卻又允許他做一些別人家的孩子不能做的事,比如,用鄰居從實驗室帶回家的化學品在后花園和街道上制作“炸彈”,以及刻意培養他的勇氣—“我4歲的時候,他讓我從一條狂吠的惡狗旁走到街盡頭。”

“如果我能子承父業找到一份賣人壽保險的工作,那樣父親一定很滿意。”已經成為“漢字叔叔”的理查德多年后在臉書上寫道,可是他要看看梅德福之外的“外面的世界”。整個童年和少年時期,理查德一直想逃離,逃離那個“控制”他的家,逃離那個無聊的“小城市”。嚴厲的管束提供了反叛的動機,勇氣的培養又正好提供了反叛的力量。大學的第一年他住在家里,就讀的南俄勒岡州大學與梅德福只有15分鐘的車程。大一結束時,他分批一點點將行李帶到了朋友家,然后在學期課程剛一結束就從學校直接去了波特蘭,俄勒岡州的一個“大城市”。兩周后父親接到他的電話時,他已經在波特蘭大學注冊了。

“我的爸爸很生氣。我的媽媽很難過。”這是理查德的記憶中,每次自作主張時父親和母親的不同反應。“在他離開之前,父母每天都會和他爭吵。幾乎所有事都會吵。”喬恩回憶。

多數人在經歷短暫的躁動和喧鬧之后,人生終回到平淡的庸常和循規蹈矩的生活。理查德例外。自從19歲的這次“逃離”之后,他再也沒有停止一次次的“遠行”。這一度給母親造成壓力,朋友們在她的身邊炫耀自己的兒子拿了博士學位,賺很多的錢,有好的工作。“我的媽媽可能有一點難過,因為她的孩子不是那個普通的孩子。”理查德說。

44歲,斯睿德,瀕死體驗

這幾年理查德先后在天津、北京工作生活,2016年1月底到了上海。新東家是一家為學漢語的少數民族和外國人開發動漫教程和漢語教材的公司。

2012年在天津時,有一天理查德做了一個夢。在一間教室里,下面坐滿了對古漢字感興趣的孩子們和一些想聽他講些“有趣的事兒”的人。這時,一個小男孩走到他面前,遞給他一個紅色的盒子:“您父親的留言。”他打開盒子,里面是一部紅色的智能手機,手機下面壓了一張便簽,便簽上寫著:“要記得你在臺灣時,我給你買的電視。”

夢醒了,他注意到電腦上的日期,這一天正是父親去世39周年忌日。當年到臺灣之后,理查德在信中告訴父親,他如果有臺電視的話,學習漢語會更快些。父親給他寄來了買電視的錢,并在回信中說,他覺得這是個不錯的主意。之后不久,父親便去世了。

1972年到臺灣不久,他有了一個中文名:斯睿德。他住在臺北兩所大學附近,每天出門找人聊天學漢語,有時搭便車到山里,與山地人一起爬山、捕魚、打獵。他還遇到了一個臺灣女孩,結了婚。但飲食上的巨大差異使得他腸胃不適,幾乎每天拉肚子。而且,各種異國文化的新奇并不能緩解他強烈的孤獨感。與家人的聯系只能靠每月緩慢的書信,跨國長途話費太貴,每年只能給家里打一次3分鐘的電話。喬恩記得第一年的圣誕節,全家人一起錄了一盤磁帶,所有人都對哥哥說了祝愿,給他寄去,“讓他知道我們都在想著他”。

在臺灣待了兩年之后,他因無法忍受孤獨回到了美國,繼續在波特蘭大學讀本科。

妻子排行老三,小名三毛。回美國之后,理查德從妻子那兒知道了作家三毛。他對生活在撒哈拉沙漠的作家三毛很感興趣,給她寫了信,翻譯了她的兩本書,還在臺灣見了一次面,在路邊吃檳榔、聊天。“我喜歡她開放的(思想),她在非洲,她對世界有興趣。”理查德覺得作家三毛與自己很像。

1994年,44歲的理查德想到自己已經很久沒有離開美國了,第三次去了臺灣。有一天他突然感到像是被人抓緊了氣管,呼吸困難。到臺灣的一家小醫院住了幾天后,醫生給他開了一些藥,但病情仍然不見好轉,走路只能走十幾米。一個月后,他回美國做了血管成形手術,身體恢復了七成。

在臺灣的這一個月里,他體驗了瀕臨死亡的感覺,每天想的唯一一件事是,明天還能不能活著。21歲時吃LSD讓他重新認識自我,44歲這次突如其來的心臟病讓他思考什么是他生命中最重要的。除了家人之外,他想到的最重要的事情是:“電腦化《說文解字》”。

這源自他40歲時的一個想法。他意識到自己學漢語已經近20年,但只能進行基本的口語交流,讀和寫都很成問題。他想,如果我不死記硬背,科學地分析每個漢字的來龍去脈的話,可以更好地學漢語。當時他有一本英文版的《說文解字》,但他“慢慢發現這個有很多的矛盾”,比如篆體的“女”字,《說文解字》里的解釋是女人的手,而他認為這不可能,“因為手不是一個女人的特殊”,而象形文字“必須有一個清楚的特殊”。

做了多年IT工程師的他想到了建立漢字字形數據庫,這樣“這個字從什么地方來的”一目了然,而且如果發現已有的解釋不合理的話,可以隨時更新。喬恩記得,哥哥在創辦漢字字源網之前,嘗試了很多可以“讓自己學得更好的方式”。“他有幾百張自己制作的中文卡片,結果被人偷了。這些對偷的人沒有任何價值,但對他來說太傷心了。所以后來他弄了電子版,這樣沒人可以偷走。”喬恩回憶。

28歲,畢業生,無底洞

在理查德真正決定做漢字字源網以前的那些年,他的生活分成兩條線。

“明線”是1978年28歲的他終于讀完了波特蘭大學物理專業的本科,然后與三毛離婚并遇到了現在的妻子葉淑榮,1985年拿到了田納西大學計算機專業圖形識別方向的碩士學位,碩士畢業后做著IT工程師一類的短期項目制的工作。

“暗線”是他廣泛且持續變化的興趣:本科讀了10年,除了因為中途到臺灣學漢語以及一年的背包客經歷之外,還因為他修了很多與專業無關的學分:音樂、俄語、西班牙語、化學、生物學、歷史、心理學;1980年在臺灣生活的兩年里,“拼命學數學”,從基本的計算到高等數學,思考其中所有的“為什么”;1985年有段時間買了大廚的全套用具,每天在家做印度菜、阿拉伯菜或者中國菜;擺弄無線電,用短波收音機和自制天線偷聽美國警察或蘇聯人與父母之間的通話……

“花了10年才畢業,畢業時候的場景還記得嗎?”

“那個對我來說不是重要的事,我畢業了就是畢業了。”

“為什么30歲時突然想到重新學數學了呢?”

“因為我要了解宇宙。每一個問題,我不要相信科學說的,我要看這個科學的背景是什么樣,然后自己(思考)。數學是上帝的語言,要解決我的問題,我需要學數學的歷史。因為你學現在的數學,很多的他們沒有告訴你它的來源,沒有告訴你它的邏輯,如果你要知道他們的邏輯,你必須要了解歷史。”

理查德對未知的世界有著常人難以理解的興趣,得了心臟病之后,他還把醫學專業的課本大部分都買來讀了一遍。

關于興趣,他的解釋通常只有一個:“因為我要了解宇宙。”小學五年級的時候,他就每天下午放學后在學校多待一個小時,到科學老師的辦公室問各種問題:為什么地球繞著太陽轉?正電子和負電子有什么分別?耶穌是什么樣的?上帝是什么?

張蕾是漢字叔叔現在的助理,她眼中的漢字叔叔“挺神奇”,比如他看到一個同事泛黃的牙齒之后能夠說出她“體內缺了一個什么什么素”,有次她手上破了一個傷口,他從包里隨手拿出一種藥,“他說這個(藥)就不留疤”。漢字叔叔的“神奇”會在不經意間表現出來。在《人物》拍攝的過程中,他在路邊發現了一只癩蛤蟆,蹲下將它捉在手里,一邊和它玩一邊隨口說了句:“這個可以做迷魂藥。”后來他解釋,癩蛤蟆身上有某種可以做致幻劑的化學品,他制作過。

現在輪到了漢字。每個漢字的歷史是什么?背后有怎樣的故事?他發現自己進入了一個讓他著迷的“無底洞”。

1994年,他的工作換到了硅谷,接下來的這幾年做的都是軟件國際化方面的工作,服務對象包括臺灣《中央日報》、Sun等。這是他薪水最高的幾年。“可是我都花光了,都花在這古代漢字。”他笑著補充。中國女人吳安受雇于他,幫他掃描字形,他每年要從5萬美元的薪水中拿出兩萬給吳安。買各種有關古漢字的書也是一筆不小的費用,一次他專程到中國買書,因為刷卡數額太大,妻子葉淑榮誤以為遭盜刷讓銀行將賬戶鎖定了。直到2002年漢字字源網上線的這8年時間里,漢字成了他生活的主角,工作之外的時間以及掙來的錢很多都被他用在了漢字上。“我一邊讀漢字來源(相關的書),我一邊考慮怎么電腦化,我考慮很久很久很久很久,怎么電腦化。”做網站的這幾年里,光寫程序的語言和數據庫系統軟件就換了好幾次。

葉淑榮理解丈夫的方式更多的是從“我們”(臺灣人、華人、東方人)看“他們”(美國人、西方人):“我知道現在中國都是要讀書,就是要賺錢啊,在美國比較不會這樣子,尤其像Richard,他是對(科學)那個東西有興趣。他都自己買很多數學的書啊,物理的書啊,生物的書一大堆。”每次有新的無線電設備上市,他都會第一時間買回家;他會花幾百美元買一本“很大很厚”的醫學辭典;家附近的實驗室里淘汰了儀器,他也會成堆地買回家。葉淑榮總是叮囑他“不要亂花錢了,錢不要都花光了,有錢要留住”。為此他們總是吵架。“她管我,我不聽,我們分開了(仍然保持著法律上的婚姻關系)。”理查德說。

66歲,漂泊者,不汗顏

“他們有的嬉皮士慢慢變成像我一樣,是變成科學家,有的嬉皮慢慢是變成酒鬼。可是嬉皮時代我們都是有自由的,我們不在意父母的觀點,也思考為什么我們存在。”理查德自稱“科學家”,他具有強烈的懷疑精神—懷疑政治,懷疑宗教,懷疑偶像。只有科學是他的信仰。

到了2000年,硅谷的經濟形勢變差,找工作變得困難。在美國“沒有人會請一個60多歲的人做電腦”。2007年,57歲的他失業了。2011年理查德在中國社交網絡上意外走紅的時候,他是一個正在研究物理的失業老人。自從2002年建成了漢字字源網后,他已經好多年沒有研究漢字了。50歲那年,他的興趣回到了物理上。他把初中、高中、大學各個階段的課本都找來,就像40歲時研究數學那樣,這次他開始對物理系統地問一遍為什么。

意外走紅讓理查德看到了與中國的緣分,并重拾了對漢字的興趣。這幾年,漢字叔叔的故事總是隔段時間就會被網友翻出來并成為一個小小的熱點。最近一次是6月7日一個有1000多萬粉絲的微博大號用拼湊的素材,冠以“這個外國嬉皮士花了20年,做了一件令中國人汗顏的事”的標題,添油加醋“加工”了他的故事—“他常常一起床就坐在電腦前,完全不知道時間。一簞食,一瓢飲,在陋巷,不改其樂……”獲得了2000多條轉發和5000多個點贊。

不過,理查德覺得中國人沒必要感到汗顏,而且這種“汗顏”也不意味著他們真的就會開始研究漢字了:“我覺得汗顏的人,都是很團體主義的。大部分人會說‘我們中國人如何如何,為什么你要考慮‘我們呢?如果你想做,你自己去做就好了。”

今年5月喬恩到上海看了哥哥,很滿意他在中國的境況:“在美國沒有這些圍繞他的人,因為很多美國人對古漢字不感興趣。”

但理查德明白,中國人同樣對漢字缺乏興趣。采訪他的媒體記者總是對他窘迫的生活更感興趣,電視節目則刻意挖掘他的娛樂性。他至今仍對某檔節目耿耿于懷。在播出版本中,主持人讓他分析的簡單的“馬”保留了,而他自己要求分析的復雜的“藝”,切掉了。“每一個幼稚園的人知道‘馬是什么意思,如果你不知道‘馬字,你太笨,你是白癡。”理查德笑著說,“他們是故意的,故意做笨的。所有的聰明的話,他們都切掉了。”這讓他“沒有面子”。

2015年7月,牽掛了兒子一輩子的96歲的母親去世了。在中國生活的這幾年里,理查德每天都準時和母親通過Skype說話。“我媽媽在最后幾年里幾乎瞎了,也喪失了大部分聽力。從某個時候起,她認不出哥哥的臉了,也聽不懂他在說些什么,但是她知道他‘在電腦里,每個早上都在等著他的電話。”弟弟喬恩回憶。

理查德越來越不喜歡美國。母親去世時他回美國發現,“所有的女人都超級胖,所有的男人都凸起肚子,所有的孩子都病態肥胖”。美國的政治、警察、法律、媒體,他能說出一堆讓他厭惡的問題。他經常和弟弟聊起美國,他們都對保守的現狀很不滿。在理查德看來,美國有一半的人是保守的,他稱他們為“惡心的人”,這些人在嬉皮時代的表現是贊同越戰,如今的表現是反對奧巴馬,“因為他是黑人”。

“我覺得中國比美國是我的家。”他想永遠地留在中國,盡管在中國面臨的煩惱也不少。簽證始終是個問題,“我現在危險,我有兩個月,如果不能解決這個問題,我必須離開中國”。經濟也不寬裕,從美國來時帶了1萬美元,這幾年不僅沒有存下什么錢,反而因為請助理花掉了一些。找到一份穩定的工作也不容易,上海的這份新工作他很喜歡,只要專心研究漢字就好,無關任何公司業務至于公司“無私”地雇他的原因,他也感到困惑。

漢字字源網的更新工作仍在繼續,他已經建了一個分析8000個簡體和繁體漢字部件的數據庫,計劃幾個月內添進網站里。但他現在每天把更多的時間花在了另一件事上。他在寫一本關于漢語語言的書,每天腦子里都在思考無數個關于語言的“為什么”:為什么“不客氣”用的三個字是“不”、“客”和“氣”?為什么“染色體”用的三個字是“染”、“色”和“體”……

偶爾理查德也會想起那些在美國選擇做“普通人”的同齡人,他們退了休,有兒孫,銀行存了足夠養老的錢,而他還過著要考慮“明年我住在哪里”的生活。“他們有錢,有一個家,比我舒服。”追問他是否有些羨慕他們的生活時,他話鋒一轉,“我不會后悔,我有很多的故事,他們沒有故事。”