幕末薩摩近代化意識的萌動

——以1865年薩摩藩遣英留學生為例

王智迪(東北師范大學 世界中古史研究所,吉林 長春 130024)

?

幕末薩摩近代化意識的萌動

——以1865年薩摩藩遣英留學生為例

王智迪

(東北師范大學 世界中古史研究所,吉林 長春 130024)

摘 要:1865年薩摩藩派遣留學生前往英國留學。留學生們途經的各國,其文化、生活方式不僅給留學生們留下深刻印象,也展現了其對待西洋文明的態度從此前的鄙夷、排斥向接納、吸收的方向改變。

關鍵詞:薩摩藩;留學生;日本近代化

于1840年發生的英國與中國之間的鴉片戰爭,以中國戰敗而告終。日本的有識之士們除對中國戰敗感到驚訝之外,對西方各國也有所警覺。薩摩藩方面,1863年的薩英戰爭反而使薩摩藩開始仰慕西方的先進科技,認識到盲目攘夷不現實,遂改變策略,積極接近英國,并于慶應元年(1865年)派遣由十九名薩摩藩士組成的留學生使團,赴英國學習。

在敘述留學生旅途歷程時,所采用的資料主要是當時薩摩藩留學生們在旅途中記載的日記。這些日記是了解留學生們旅途歷程的第一手資料,不僅表現了東西方文明之間的碰撞,還展現了日本文化獨有的特性:對外來文化的吸收、學習。留學生們通過旅途經歷,逐漸脫下“武士的外衣”,換上“西洋人的裝扮”。并且,留學生們對日本未能盡早的躋身于世界而感到痛惜。

一、西風東漸與建議書的提出

工業革命后機器生產日漸取代手工生產使得生產力得以飛躍的英國,此前的貿易對象已不足以滿足其商品傾銷,遂把地廣人多的中國視為對外貿易的主要對象,與其開展商品交易。英國在對華貿易中總是處于貿易逆差地位,為了扭轉局面,開始向中國販賣鴉片,獲取暴利。鴉片的流入,不僅對中國在利益上造成損失,而且對中國人的身體健康也造成危害。為此,道光帝于1838年任命湖廣總督林則徐為欽差大臣,赴廣東查禁鴉片。林則徐到任后,嚴行查繳鴉片2萬余箱,并于虎門海口悉數銷毀。認為中國此舉違反了國際法規定的英國,一方面在要求中國政府索賠時遭到了拒絕,另一方面,也是為了進一步打開中國市場大門,所以對中國發起鴉片戰爭。1840年的鴉片戰爭最終以中國戰敗,簽訂《南京條約》而結束。戰爭結果不僅對中國此后的道路發展產生影響,一水之隔的日本對此也產生了不小的反響。正如《劍橋日本史》在導論中說:“對西方列強在中國的勝利所引發的警訊,江戶幕府甚至比中國政府更加敏感。大陸的動蕩造成了精英們的迅速反應,他們充分通報了這些事情。對于某些人來說,日本的安全事實上曾依賴于中國的穩定。”[1]14日本的有識之士們在感到震驚的同時,擔心日本也會與中國遭遇相同的命運,受到戰爭炮火的侵害。不幸的是,就在此后不久,他們的擔心成為了事實。

1853年7月8日,美國海軍準將佩里率領艦隊強行駛入江戶灣,以炮艦威逼日本打開國門。在美國的武力脅迫下,幕府被迫接受了開港要求,并于1854年在神奈川與美國簽訂了“日美親善條約”,開放了下田、箱館兩個港口。看到美國軍力強大的日本,這進一步激發了日本的民族危機感。幕末的蘭學家佐久間象山對于此情況說:“東洋道德,西洋藝術,取其精華去其糟粕,表里兼顧,恩惠人民和給予物資,報答國恩是五個要素。”[2]244

1862年,因四個英國人看到薩摩藩①薩摩藩:薩摩藩又名鹿兒島藩、島津藩。位于日本九州的西南部,即今天的鹿兒島縣和宮崎縣的一部分。藩主的監護人島津久光和他的儀仗隊沒有退讓和下跪,而被薩摩藩生麥村的武士攻擊,歷史上稱此事件為生麥事件。因生麥事件的發生,英國與不肯賠償英國損失的薩摩藩于1863年發生戰爭。戰爭結果,“薩摩藩方面,死傷者雖然只有十幾名之少,但是除損失洋式汽船三只和琉球貿易船五只外,幾乎所有的炮臺被破壞,集成館和鑄錢所也被燒掉。并且在火矢的打擊下,被疾風驟雨般的攻擊,市街也被部分燒毀。”[3]87由于看到英國的強大,薩英戰爭②薩英戰爭:又稱鹿兒島炮擊事件(Bombardment of Kagoshima,1863 年8月15日-1863年8月17日),是英國為了促使薩摩藩出面解決生麥事件,交涉未果,而派遣軍艦攻擊鹿兒島灣之炮擊事件。后薩摩藩認識到盲目攘夷迂腐悖時,開始仰慕西方的先進科技,遂改變策略,積極接近英國。“也就是說,受到近代兵器的洗禮,藩內殘存的排外風潮全部被肅清,以全藩的規模開始步入實質性的開國之道。”[3]88“實質性的開國”正是薩英戰爭的意義所在,其內容包含三點:“第一,五代、松木等洋學知西派,運用政策智謀指導藩政。第二,排除了幕府的貿易獨占體制,和外國直接進行貿易往來并使之明確化。第三,為了增強藩的實力,積極推進洋式軍制改革。”[3]88

如果把上述的“黑船來航”和“薩英戰爭”看作是“西力東漸”的表現,那么,為“西力”的侵入打下思想、文化基礎的“西學”則在更早的時期來到日本。并且,日本對待西學傳播的態度經過了從支持到嚴厲禁止的過程。

“西學東漸”即近代歐美等國家的西洋文明觀逐漸向東方傳播的歷史過程,其傳播時間最早可以追溯到1543年漂流到種子島的葡萄牙人把步槍傳入日本。而把步槍應用到戰爭中的織田信長因打敗了對手,而“誕生了中世封建社會向近世幕藩社會的歷史性轉換。”[4]9在西方,因馬可波羅在描述日本時,把日本描繪成了“黃金國”的形象,所以西歐等國打著傳播東正教的旗號一邊在日本進行布教活動,一邊與日本進行著貿易往來。當然,其中不乏對宗教的真正信仰者,但是在資本主義原始積累的浪潮下,西歐各國確實是以商品傾銷市場為源目的而來到日本的。日本方面,出于對西方的先進科技和商品的交易的渴求,以及當時的日本統治者需要西方教會的教義來支持其統治的合理性,所以允許、支持西方人的傳教以及貿易。出人意表的是,西方宗教在日本迅速傳播,甚至到了對日本的本土文化產生威脅的程度,并伴隨著宗教沖突、利益矛盾等問題不斷涌現,1633年至1639年幕府不得不先后下達五次鎖國令,禁止天主教,并對日本人出海航行和海外日本人回國施以極刑。1639 年7月下達“歐洲貿易帆船渡海海禁令”,全面禁止外國船來日本,只開放長崎為對外窗口,與中國、荷蘭進行貿易上的往來。正因如此,“在18世紀之前,通過荷蘭書籍了解世界的日本知產階級,雖對西歐的自然科學和先進技術的優越性予以承認,但卻視其道德、宗教、思想為愚昧的事物而十分蔑視。”[4]50

在日本存在長達二百多年的鎖國政策,南開大學日本史教授王家驊認為:

‘鎖國’政策的精神支柱便是‘華夷’思想。自稱‘神州’、‘皇國’,除了崇拜中國之外,視異國為‘夷狄’、‘戎狄’、‘黠虜’。認為‘夷狄’是不知‘人倫’的國度,而日本不僅為‘禮儀之邦’,而且國富地廣,無需與他國來往,對西方文明深拒固絕。[5]

并且,由華夷思想滋生出的攘夷論,二者皆認為西方人乃蠻夷之人,對之鄙視。但攘夷論與華夷思想不同的是,攘夷論更為激進。攘夷論者排斥西方人,反對與外國通商,主張擊退外國。但是到了19世紀,對于已完成工業革命的列強,鎖國的日本不僅不能阻擋西方國家的宗教傳播和對商品的傾銷,反而會迫使西方列強用武力的手段來達成他們的目的,這其中,最好的例子便是上文中提到的“黑船來航”。

對于本文所要闡述的薩摩藩,不僅要處理武士道、華夷思想等日本傳統文化在面對由于“西學”和“西力”不斷滲透而形成的西洋文明觀時產生的交融和碰撞,而且還要應對來自幕府的壓力,并努力在“外”與“內”的夾縫中艱難生存的同時,尋找著強藩之路。

江戶時期的日本,天皇是被幕府將軍架空權利的名義上的統治者,幕府掌握著國家實權。薩摩藩的島津家作為外樣大名,不僅時刻被幕府監督、提防,而且幕府時常以各種名義對薩摩藩征收賦稅以達到消弱薩摩藩的目的,這就使得本不富裕的薩摩藩在近世時期一直對幕府抱以仇視態度。到了19世紀后半葉,與幕府積怨已久的薩摩藩,成為倒幕運動的中堅力量。

此外,薩摩藩通過薩英戰爭和對西學了解的逐漸深入,開始認識到鎖國的弊端,而這與薩摩藩藩主島津齊彬對時局的洞察和自身對洋學的愛好是密不可分的。還處于年幼之時的島津齊彬,受到以酷愛蘭學而出名的曾祖父島津重豪的影響,對世界形勢和蘭學產生興趣。島津齊彬通過對蘭學的學習,對西方的先進技術的強大有所了解,并希望薩摩藩可以效仿西方的科技,通過改革變得強大起來。為此,島津齊彬在1851年創立集成館事業。集成館事業不僅發展了具有強烈軍事色彩的船舶制造、大炮制造、煉鐵等產業,而且培育了與民用相關的產業,所涉及的領域十分寬泛,使得薩摩藩在非常短的時間里在走向近代化的道路上邁出了重要一步。為了學習、考察西方的先進技術、制度、理念等,島津齊彬在1857年初次提出向歐美等國家派遣留學生的構想:

打算向英美法三國派遣學生,我在他們前往琉球之前已經在茶館安排好了人,在他們登陸琉球后,會有參與政治的官員在那里等候學生們,讓學生們聽從調遣和服從安排。尤其是選拔十七八歲的機智聰明的優秀青年三至四人,向每個國家分別派遣二人,除了語言之外,還讓他們學習產業、醫學、化學等,同時以琉球人的名義從鹿兒島派遣五至六人,一方面讓他們學習炮術、造船、航海術等軍事學,另一方面還需他們探索海外國家的情況。[6]83-84

島津齊彬是薩摩藩歷代藩主中,“首次通過文字下達命令,把留學生的派遣作為直接接近西洋世界的新方案,并實際的發動起來。”[7]13但是,由于島津齊彬的突然逝世,使留學生的派遣之事受到挫折。

雖說島津齊彬的逝世令人惋惜,但是在其辭世之后,出現了一位足以改變薩摩藩乃至日本的人物——五代才助(五代友厚),他的出現使得留學生的派遣之事又得以開展。

五代才助從小便才華出眾,在藩內頗為出名,成年之后,對西歐國家產生了濃厚興趣,努力學習有關洋學的知識。1863年薩英戰爭打響,作為薩摩藩所有的蒸汽船天佑號的船長而參戰的五代才助在戰爭中被英國敵船俘獲,但正是“這場戰爭的敗北以及成為英方俘虜的經驗,是他成為急進的開國論者最大的原因,在那之后的五代深切感受到把對外國貿易和富國強民政策作為緊急政策,為此必須派遣留學生。”[8]7五代才助認識到唯有開國學習西方的先進技術和開展對外貿易,才能使日本與世界接軌,順應時代潮流的發展。他于1864年5月寫就了被稱為《五代才助呈報書》的建議書。此建議書除對留學生的派遣有著大致的計劃和安排之外,還提出富國強兵和開國貿易的理論,并把其作為使日本走向近代化的基礎。

把開國貿易和富國強兵作為強國基礎的《五代才助呈報書》,認為其實現方式之一便是派遣留學生海外留學。日本近代史學家犬塚孝明就其建議書的內容給予大致概括:

在序文,一方面批判攘夷論,一方面把開國貿易作為富國強兵論的基礎,并做簡單的敘述。在本論中提及的具體方案主要有二點:第一是上海貿易論;第二是海外留學生派遣論。但是草稿卻是三段論法,當然二者也有相互關系。即,在第一部分,根據海上貿易以谷物類為中心的國內特產物的輸出,這以在取得利益后進口制糖機械為大前提,利用買入的制糖機械大量精制藩的有力特產物砂糖作為小前提。留學生的海外派遣是第二階段,最后,第三階段,利用砂糖輸出取得的利潤購買蒸汽軍艦、大炮、小統、貨幣制造機、農耕機械、紡織機械等,并讓在歐洲各地的留學生作為視察員同行購買。[8]7

對上所述,從經濟觀的角度看,“即,通過國產品的大量輸出,薩摩藩自身開始進行全國市場的支配,對走向雄大的經濟的統一政策的路線,在這里已經被清楚的表現出來。”[3]91

堅持對外貿易和富國強兵想法的五代友厚,把留學生的派遣認為是為了使對外貿易,以及富國強兵政策得以順利實施的必要手段。對五代才助建議書的解讀,不難看出其中心點即富國強兵,無論是對外貿易論還是留學生的派遣,皆為為實現富國強兵所實行的鋪墊。“在這里,無論以通商關系為基軸的國際社會理論,或者作為被說明‘地球上普遍的風俗’,或是‘地球上的道理’的同時,弱肉強食般的權力政治的實態被巧妙的捕捉。”[3]90即體現出這樣的事實:落后就要挨打。

此外,五代才助對留學生派遣的費用以及軍艦、兵器的購入等進行了大致的預算(見表1、表2):

表1 留學生派遣費用預算[9]40

表2 軍艦、兵器的購入預算[9]40

不僅如此,在五代才助建議書中對派遣人員及所需學習的專業做出了大致規劃。首先選出三名使節,再從開成所中選拔優秀的少年。并特意選出了對留學生派遣以及開國論持有反對意見的人,目的是通過留學西歐改變其反對開國和洋學的思想。并選出一名翻譯,作為與西歐的溝通人選。

《五代才助呈報書》雖然對薩摩藩未來的出路進行了規劃,并提出能夠改變薩摩藩命運的建議——對外貿易論和富國強兵論,卻未能在派遣留學生的詳細安排上作出計劃。但是,這個不足卻由薩摩藩藩士石河確太郎于1864年11月提交的名為《石河確太郎呈報書》的建議書所彌補。

對于留學生的派遣,雖主要依據的是《五代才助呈報書》,但是如果僅僅考慮五代才助的建議書,是不嚴謹、不完整的。應與薩摩藩開成所教授石河確太郎提出的《石河確太郎呈報書》一同參考。《五代才助呈報書》主要是在宏觀上,針對薩摩藩乃至日本而言,提出的富國強兵和對外貿易的政策,而石河確太郎提出的建議書則是以微觀的角度,對留學生的派遣提出具體計劃。據《石河確太郎呈報書》記載,對留學事宜的安排大致可劃分為三個方面:

1.對被派遣人員到英國時所需學習的專業及人數提出要求

總管理者,一人,必須暗中了解其國(指英國)的政治、兵勢、地理、風俗等;對海軍知識的學習和陸軍知識的學習分別二人,必須學習海陸軍兵法,以學習槍炮和海軍策略為主;學習造船技術者二人;學習機械技術者二人;學習測量技術者二人;學習運用者二人;學習醫術者一人。[10]266-267

此外,在石河確太郎呈報書》中對隨被派遣人員前往的木匠、鐵匠、水夫等也做了細致安排。

2.具體人員的選拔

開成所是幕末薩摩藩為培養西式人才開設的“洋學校”,除教授學生們英語、荷蘭語之外,還教授海陸軍戰術、炮術、兵法、數學、物理、醫學、地理、天文學、測量術、航海技術等西洋的先進技術、學問。留學生的派遣就是從其中選拔的優秀人才。

在開成所諸學生中對多人委任,選擇可靠的人員進行預選,其內有:高見彌市、吉田己二,此二人(原文為右面人選,為了內容使明晰,用此二人代替)非常可靠,志向遠大、勤勉、勇敢,可以勝任;町田猛彥、町田申四郎,此二人心地善良且熱愛學習,品性不輕浮;原田城之助、渡瀨函云、東鄉愛之近、川上孫右衛門,此四人志向遠大,熱愛學習,學業出眾;新納彥五郎、山城新兵衛、毛利金之進、成松八之進,此四人也是對學習熱愛之人,且學業出眾;醫生,田中靜洲。[10]267-268

3.留學費用的詳細規劃

“到英國的船費,每人四五十美元,僅對方提供;伙食費,每人十五美元,對方提供,但是餐具自備;在英國學校所學專業費用,每人七百美元,但衣服、書籍、食物、下人等費用由對方提供。”[10]268

從以上內容可以看出,《石河確太郎呈報書》與《五代友厚呈報書》相比更加突出的是薩摩藩派遣留學生留學的具體事宜的規劃。并且,從上述第一方面來看,“石河建議提出后,可以推斷出使節團從之前的西洋事情探索型的視察團風格,向以學習軍事、科學技術為目的的留學生團的風格轉變。”[3]96雖然應該肯定《五代友厚呈報書》中提出的富國強兵政策和對外貿易的理論,是薩摩藩派遣留學生留學英國的源動力,但是也不能忽視《石河確太郎呈報書》中對薩摩藩遣英留學生的派遣所做出細致規劃。

將五代才助建議書與石河確太郎建議書進行統籌,從“結果上看,薩摩藩遣英使節團,折中了之前的五代和石河二個方案,采取小規模的形式,其特點受薩英戰爭后的藩論轉換的影響,開始變成以親英的特派使節為要素的很強的使節團。”[3]98

二、香港、新加坡識見

處于鎖國時期的日本,對于即無國家命令又不知能否使日本走上強國之路的留學生們來說,私自出國是賭上自己生命的壯舉。其實,1865年不僅是薩摩藩派遣留學生留學英國,幕府也在此時派遣了共十人的遣法英使節團。但是,若將二者進行甄別,其間是異若霄壤的差別。由幕府派遣的遣法英使節團持有國家指令,即有國家的資金支持,又不必擔心觸犯鎖國令而遭受刑罰。但是,由薩摩藩所派遣的留學生們沒有國家指令私自出國,是觸犯了鎖國令的行為,按照法令應處以極刑。但是,留學生們在了解此情況的前提下,仍不改變想法,堅持前往英國留學。并且,由于二者所處立場不同,其使節們回國后對日本近代化進程所起到的推動作用也有所差異。1865年幕府派遣的留學生,“因時局所限,他們回國后或對出使見聞緘口不談,或有感而發直言相諫而惹禍上身,對當時日本的內政外交并未起到多大推動作用。”[11]反觀薩摩藩,留學生們在回國之后,每個人都為能使日本走上近代化之路而奉獻自己的一份力量。薩摩藩的留學生們用西式的思考方法以及在西歐的所學應用于日本,使得日本近代化呈現西歐化的態勢。

在五代才助和石河確太郎提出的建議書下,薩摩藩政廳秘密組織留學生一行人于1865年4月17日從羽島浦出航,前往西歐的英國。留學生使團人員名單見表3。

慶應元年三月二十二日③即新歷1865年4月17日,下文為方便日期的統一,將采用新歷進行敘述。英國小型蒸汽船澳大利亞號在羽島浦靠岸,迎接留學生一行人前往香港。留學生們在蒸汽船澳大利亞號上初次見到歐洲人時,財部實行④即清水兼次郎。說:“從生下來開始,第一次見到異國人⑤這里的異國人特指西歐人。,尤其是在我年幼之時,是感到非常害怕的。”[13]95對歐洲人的樣子,他這樣描述:“船中的人和猿人沒有區別,語言方面怎么聽都聽不懂,長相像猿人,頭發是紅色的,側身的時候還散發著臭味。”[13]95松村淳藏在描述歐洲人時說,“隨船人員有四十多名又高、又胖、又結實的成年男子。”[13]24此外,在起航時,留學生們的“作為武士象征而佩戴腰上的大小二把武士刀,全部被強制放入了箱子之中,所有人都是以無刀的姿態登船。”[8]34對此,松村淳藏感概道:“大小二把刀都被收到箱子中,今天是無刀的狀態啊。”[13]24不僅如此,象征武士精神的發髻也被迫剪掉。這在畠山義成的洋行日記中有所記載:“4月18日,海面平穩,一行人剪掉后面的發髻,變成‘西洋發’的樣子。”[14]2町田久成在日記中記載著:“斷發。”[13]88對此,松村淳藏感慨道:“今天剪掉了發髻,變成了怪異的模樣。”[13]25對此,日本近代史學家犬塚孝明曾評價:“(剪掉的頭發)也不能有什么補救的辦法,心情是多么的悲痛啊。”[8]37留學生們旅途的第一站是香港。留學生們在前往香港的途中,產生了暈船的癥狀。如畠山義成說“4月19日,風雨交加,船搖晃的厲害,感覺很惡心,就像喝醉酒一樣。”[14]2再如,松村淳藏也說:“船就像跳舞一樣,因為眩暈所以回到了房間。”[13]25此外,對于沒有吃過西餐的留學生們來說,對西洋的食物也不習慣。“船中的飯菜難以下咽,心情也是悶悶不樂,就好像病人一樣,唯有中村稍微適應,但也只是喝水、吃橙子,用蹩腳的英語和歐洲人說‘water’、‘orange’。”[13]95-96松村淳藏也說:“對西洋的食物還不習慣,沒有吃米飯,只是吃了橙子,豬肉、牛肉也沒熟透。”[13]25

表3 薩摩藩遣英使節團人員表[12]25

于4月21日到達的香港是留學生們第一次見到的異國。香港位于中國華南地區,南臨中國南海,在1841年至1997年間隸屬英國殖民地。初到之時,香港的夜景便給留學生們留下了深刻的印象。如,松村淳藏說:“市街的燈火好像夏天的螢火蟲。”[13]25又如,町田久成在日記中寫道:“陸地仿佛螢火一般。”[13]88再如,財部實行在回憶時也指出:“陸地上,無論是山上還是山下,都恰似沒有云彩遮擋的星辰一樣。”[13]96留學生們在后來才聽說發亮的是一種叫做“煤油燈”的物體。此外,對香港的船只之多,也讓町田久成印象深刻:“軍艦、商船大大小小看起來像是有數千萬之多。”[13]88財部實行也說:“即使是在夜晚,前后左右也可以看得見何止千萬的帆船、蒸汽船停泊在港內。”[13]96又如,松村淳藏說:“入港之后,從遠處眺望,商船臨立,宛如麻圓一樣。”[13]25次日早,因留學生們穿著和服,擔心上岸后會被嘲笑為“異人”,所以留在船中,為留學生提供贊助的托馬斯·布萊克·格洛弗的助手——英國人賴爾·霍姆(Ryle Holme),負責帶領、照顧薩摩藩留學生一行人)為留學生置辦“異服”⑥即西式服裝,文獻中雖沒有提到服裝的具體樣式,但很可能為西服。。對于第一次穿和服以外的服裝的留學生們來說,對西式服裝感到好奇的同時,又非常開心。“他們被教授從穿上衣一直到穿鞋子的方法,這對于從出生開始首次穿洋服的他們來說,意外的感到很合適,以至于他們都不由得笑出聲來。”[8]38

薩摩藩遣英留學生使團于1865年4月25日在香港登陸。首次登陸異國的留學生們被香港的繁榮所吸引。財部實行回憶時曾說:“剛登陸到陸地,就看到宏麗的道路,很大的房子,并且第一次見到可以用來測量東西的商品,感到非常珍貴,五代還進入鐘表屋購買了一塊金表,將它作為送給宇和島大名的小小心意。”[13]96除欣賞香港街上的繁榮景色之外,留學生一行人在次日還對香港對岸的九龍半島上的近代化船塢工廠進行了參觀、學習。町田久成在其日記中有所記載:“對造船廠進行了參觀學習,并進入到一個小蒸汽船中看到每層的房間數多達23或25個,也有的小船房間數是21或22個。”[13]89

留學生一行人離開香港后,于4月29日換乘英國的P&O汽船公司的大型蒸汽帆船馬德拉斯號直奔新加坡。前往新加坡的旅途中也發生了很多趣事。如,財部實行說:

在此航海中,我們的‘失敗談’很多,而在這其中當屬五代為最,五代在小便的地方看到一個精美的陶器中有水流出,以為是洗面器,便用其水洗臉、漱口,因此五代也獲得了‘薩摩喜多八’⑦喜多八為日本小說《東海道中膝栗毛》的主人公。小說講述了喜多八與彌次郎兵衛的滑稽之旅。后來喜多八多用來表示在旅途中的滑稽人物。的綽號。[13]97

又如,在航行中的留學生們在夜晚第一次聽到船上的專業音樂家演奏西洋音樂時,感到“不僅使白天那些不快得以解放,也慰藉了夜晚的無聊。”[8]39

新加坡是慶應元年(1865年)薩摩藩遣英留學生旅途的第二站。位于東南亞的新加坡于1824年正式成為英國殖民地,并隨著蒸汽船的發展和蘇伊士運河的開通,新加坡成為航行于歐亞之間船只的重要停泊港口。新加坡給留學生一行人,尤其是松村淳藏,留下了深刻印象。如,他對當地人的描述是:“當地人是裸體的黑人,能潛在水里很久,對游泳非常擅長。”[13]27又如,留學生們在上陸后,初次品嘗到名為菠蘿的水果時,松村淳藏在日記中說道:“其味道和日本的桃子很像,形狀又圓又長,皮和松樹皮很像,顏色是黃色。”[13]27此外,停留新加坡期間,發生了一件沖擊留學生們世界觀的事情,不僅與日本文化大相徑庭,也使他們對西洋文明的定義有了更深的了解。松村淳藏在日記中對此事有所記述:

事情是荷蘭人一家因為生意上的事情而來到新加坡,妻子要先行回國,丈夫送妻子到船上時的愛情別離場面。到了即將分別之際,丈夫和妻子的嘴緊緊的貼在一起,不顧旁人的目光,本以為已經結束,卻又再一次的貼在一起。到出航之時船上的幾百人,都不顧在旁邊的他人繼續此行為。即便是小孩,也在用嘴與嘴貼在一起的方式來告別。我因為第一次見到這種事情,感到非常驚嘆。[13]27

留學生等人后來才聽說,在西歐等國,親人之間用這種方式來告別是最佳的禮儀和表達情感的方式。

三、南亞、北非見聞及歐洲初體驗

留學生一行人離開新加坡后,于5月8日到達旅途的第三站檳城。檳城位于南亞的馬來西亞,于1786年被英國殖民政府開發為遠東最早的商業中心。與新加坡比,檳城似乎要更加炎熱。畠山義成初到之時便說:“極其炎熱。”[14]3因為酷暑,留學生一行人并沒有在檳城過多停留,當天下午便離開,前往下一地點。但是由于船逆風航行,加之持續的降雨,船的航行速度并不快。在航行中,留學生們首次品嘗到了冰淇淋。在酷暑天氣卻可以品嘗到冰,對此留學生們皆感到非常神奇。“因為他們的觀念是,冰只有在寒冷的時候才可以被制作出來,而現在卻在如此炎熱的天氣下能夠吃到冰一樣的食物,感覺非常奇妙。”[8]42

留學生們于5月15日到達了旅途的第四站,錫蘭的加勒。加勒位于今天的斯里蘭卡西南方位,處于印度洋的海濱上,1796年至1948年一直處于英國的殖民之下。在松村淳藏的日記中描述了初次來到此地的留學生們對當地人的印象:“當地人的頭,就和僧人一樣,或者頭發很亂,其姿態很像日本的出家人,而天性像黑人,給人極其卑賤的感覺。”[13]28此外,在加勒的留學生們首次品嘗到椰子,形容其味道時說:“像栗子一樣,味道稍微有些苦。”[13]28留學生們還對此地的米與日本的米進行比較:“米是一年二熟,但是米粒比日本的米更細,味道更淡。”[13]28-29對檳城與日本之間的咖啡貿易也有所敘述:“此地的土特產非常之多,尤其是咖啡,多對外出口,以每一百斤三十兩的價格賣給日本。”[13]29

孟買是慶應元年(1865年)薩摩藩遣英留學生的第五個目的地。孟買是印度全國最大海港,在1543年被葡萄牙占領,1661年轉屬英國,是重要的貿易中心。船入港時,畠山義成說:“港口相當大,軍艦也隨處可見。”[14]5在登陸孟買后,留學生一行人在市中心首次見到:“市政廳、商業會議所、州立法院等政府機構,同時看見了銀行、大學、圖書館等。”[8]45松村淳藏對其繁華程度稱贊道:“在此繁華之地,樓房大都有六、七層高,看到的時候非常震驚。馬場的橫向面積是半個市那么大的沃野之地。”[13]30此外,對這里的人種也有所敘述。如,財部實行回憶時說:“膚色是茶褐色,好像西洋人中淺黑的膚色,服裝上也很氣派。”[13]98又如,松村淳藏在日記中的記載:“當地人為中國人和歐羅巴人居住為多,當地的黑人無論手、腳、還是耳鼻都穿有金環。”[13]30尤其是這里的女人,“用宛如紗巾一樣大的東西把臉遮起來。”[13]30留學生們在孟買首次見到鐵道時,畠山義成說:“在市中的蒸汽車軌道上見到了列車。”[14]5同時,他也贊嘆孟買:“是極其富有的國家。”[14]5日本近代史學家犬塚孝明對孟買的繁榮也有所稱贊:“在這里,這是他們首次看見如此鮮活的十九世紀的歐洲風格都市。”[8]45

留學生一行人在5月22日晚由馬德拉斯號換乘貝那魯斯號,在這之后僅停留二天便于24日從孟買離開。航行在廣闊的阿拉伯海中的留學生們,在5 月29日那天想起了他們故鄉的端午節。如,畠山義成在日記中記載著:“端午時日,在大洋中想起了家鄉的傳統節日。”[14]5再如,松村淳藏也說:“今天應該穿著印花衣,舞動色彩鮮艷的長袖,唱著和歌,而不是現在這樣。”[13]30

經過長達一周的航行,留學生們于5月31日到達旅途的第六站亞丁。亞丁位于阿拉伯半島的西南端,扼守紅海通向印度洋的門戶,是歐、亞、非三洲的海上要沖之地,1839年正式成為英國的殖民地。亞丁給留學生們的第一印象是:“船剛到達,就立即看到大炮往上噴出的狼煙,”[14]5-6作為入港以及表示歡迎的信號。此外,留學生們對亞丁環境方面的印象并不是很好。如,畠山義成在日記中的記載:“到了夜晚的時候,從遠處眺望,看到的是不毛之地,沒見到一顆草木。”[14]6又如,松村淳藏所說:“到處都是沙漠,山也宛如白雪一樣。”[13]31再如,町田久成在給薩摩藩廳的書簡中的描繪:“和我國的櫻島一樣,都是草木不生啊。”[8]46-47犬塚孝明對亞丁的評價則是:“完全不適合人類居住。”[8]46留學生們到達此地后,并未再此地做過長時間的停留,而是直接前往下一目的地。

蘇伊士是薩摩藩遣英使團到達的第七站。蘇伊士位于埃及東北部,南臨蘇伊士灣,在當時屬于英國殖民地。登陸蘇伊士后,留學生們對此地環境的印象是:“方圓十里皆為平地,是草木不生的沙漠之地。”[13]31此外,這里“每年總共降雨二次,當地人都是赤足行走。”[13]31留學生一行人打算從蘇伊士乘火車出發,到達亞歷山大后,再乘船繼續旅途。在前往亞歷山大的途中,發生了很多使留學生們感到驚嘆、有趣的事。留學生們利用等車期間,對洗衣廠和制冰場進行了參觀學習。松村淳藏說:“竟然可以利用蒸汽來制造冰,又或者有可以洗衣服的機器,實在是太讓人驚嘆了。”[13]31畠山義成也表示:“在炎熱的天氣中,冰能夠出現是極其不可思議的事情。”[14]6此外,對市來堪十郎第一次見到駱駝時的場景,在松村淳藏的日記中也有所記述:“走步時很安靜,頭像鶴首,后足像手,可以在沙漠中行走數千里,卻可以數十天不進水,可以把水儲存到喉道中,一點點吞咽。”[13]31留學生們對火車表示出濃厚的興趣。松村淳藏對火車的描述是:“長35米,寬一米,是蒸汽器械的車,可以承載十六至二十四人。”[13]31-32其速度,“快如疾風,每小時可行十七里。”[13]32留學生們于6月9日到達埃及的首都開羅。這里“與蘇伊士相比,四周并不是平地,也不是一點草木都沒有,”[13]32“可以看到比較多的綠色沃野。”[8]51一行人在開羅小憩一會后,便又繼續其行程。在這次的路上,他們看到了在埃及乃至世界都著名的建筑物——金字塔。畠山義成在日記中記載:“汽車以每小時二百七十里的速度途經了二千年前的陵墓。”[14]7財部實行在回憶中也說:“此地可以看到以前古文明國的四五千年的古老建筑。”[13]98

留學生一行人于6月9日到達旅途的第八站亞歷山大港。亞歷山大港是埃及在地中海的一個港口,為當時英國的殖民地。留學生們在此地由蒸汽船貝那魯斯號換乘大型豪華客船德里號。德里號是留學生一行人在留學旅途中最后換乘的船,它將承載留學生們前往旅途的終點站英國。畠山義成對德里號的描述在其日記中有所記載:“此船為去年完工的船,從房間到外面的裝飾都極致精美,客房有50至60余個,是至今為止航海中乘坐的最大的船。”[14]7

馬耳他是薩摩藩遣英留學生旅途的第九個目的地。馬耳他是位于地中海中部的島國,由地中海一些島嶼組成,有“地中海心臟”之稱。地處地中海重要戰略位置,19世紀成為英國殖民地。入港時,町田久成說:“此地為天然要沖,外圍皆環繞炮臺,有61個之多。”[13]90在留學生們登陸后,松村淳藏對此地贊嘆道:“房屋構造美觀,是繁華之地。”[13]33此外,見到教堂時畠山義成說:“教堂很多,且大部分都很宏偉。”[14]7犬塚孝明在其著作中也說道:“最初映入眼簾的是處處林立,且莊嚴華麗的天主教教堂的精舍。”[8]52此外,作為薩摩藩武士的留學生們,最感興趣的當屬此地的中世紀武具陳列所。如,畠山義成在日記中所述:“看到了鐵做的鎧甲和劍,又或者是手槍,有二三百之多,還有鐵炮等,并且還有七百年以前記述的文字古物,上面記載著當時此地為要沖之地,兵卒等的訓練場所非常寬敞。”[14]7又如,松村淳藏也說:“市街中有武器庫。是當時馬耳他和土耳其交戰時所繳獲的兵器,還有經過數百年的鎧甲,也有當年西洋人的長槍長刀,鎧甲很結實,是用網狀的鐵面制作而成的。”[13]33

馬耳他是留學生們對西洋文明的“頓悟”之地。如果說馬耳他之前的旅途都不屬于真正的歐洲范圍,那么馬耳他則是留學生們邁入的真正的首個歐洲之地。在之前旅途文化不斷沖擊、疊加下的留學生們,在到達馬耳他后,此地成為“導火索”,引起留學生們在世界觀上的“大爆炸”,使他們對西洋文明的定義有了重新的認識,甚至痛恨、惋惜日本沒有盡早“融入”世界。五代友厚遞交給薩摩藩廳的書信在犬塚孝明的著作《薩摩藩遣英留學生》中有大致的概括:

遠行的使節們大多有所醒悟。在地中海的馬耳他著陸時,他們對歐洲的真實感受幡然頓悟,對以前的愚論感到非常羞恥和感慨,新納和我共同觀察歐洲所發生的事情,得出相同的結論,遠航以來,逐漸感到以前的愚鈍,并且,對旅途中每日的經歷、所見所聞也有很大感慨。[8]53

直布羅陀是薩摩藩遣英留學生旅途的第十個目的地,也是最后的寄港地。直布羅陀是歐洲伊比利亞半島的城市和港口,扼大西洋和地中海交通咽喉,戰略地位十分重要,1704年起被英國占領為殖民地。留學生一行人在此處僅停留一個小時,便又繼續航行。因停船時間極短,留學生們并未上陸。

南安普頓是慶應元年(1865年)薩摩藩遣英留學生旅途的最后一站,歷經長達二個多月的海上航行,于1865年6月21日到達。南安普頓是英國英格蘭南岸的城市與大海港,留學生一行人初到之時,便看到了此地的繁華。如,畠山義成在日記中的記載:“港口繁榮,船只數目非常之多。”[14]8此外,對于違反幕府頒布的鎖國令政策,卻又平安到達英國的留學生們,此時的心情有喜悅、激動,也有擔心,各種情感相互交織,犬塚孝明說:“他們被告知到達英國的瞬間,感覺到身體中的情感突然的爆發出來。抱著必死決心出航的他們,此時此刻的歡喜之情,一定是現在的我們無法理解的。”[8]53

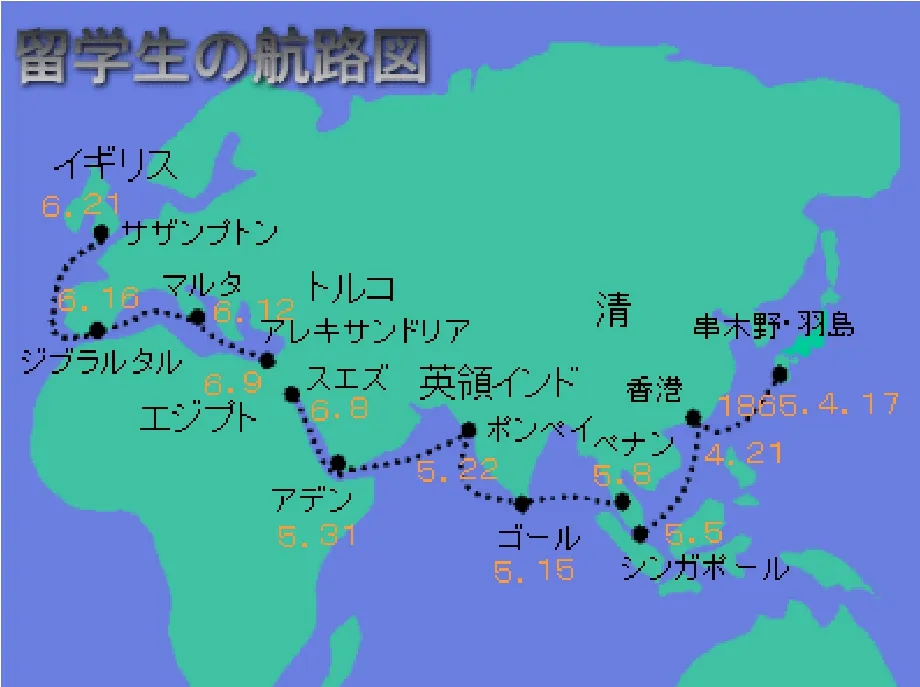

留學生一行人從羽島藩出發,途徑香港、新加坡、馬來西亞的檳城、斯里蘭卡的加勒、印度的孟買、亞丁(亞丁坐車到開羅,開羅坐車到亞歷山大)、馬耳他、西班牙的直布羅陀,最后到達英國的南安普敦,其旅行路線圖即下圖:

圖1 留學生旅行路線(圖片資料引自:http://washimo-web.jp/Trip/SatsumaStud/satsumastud.htm)

留學生們在留學旅途的大致事件及旅途見聞可見表4、表5。

通過上表體現出的留學生們在留學旅途中的具體經歷可以看出留學生們對途徑各國的繁榮程度、文化、環境的看法。在登陸南安普頓之后,留學生一行人的留學旅途就此結束,接下來的他們向著倫敦前進,開始留學生涯的新篇章。

表4 薩摩藩遣英留學生大致事件年表

表4(續)

表5 薩摩藩遣英留學生旅途見聞表

(據『新修森有禮全集』第4巻及『薩摩藩英國留學生』整理而成)

四、一點思考

近世時期,切支丹⑧16世紀葡萄牙人登陸日本,并進行基督教的傳播。日本人音譯葡萄牙語的基督教為切支丹。大肆傳入日本,使其不得不采取鎖國政策來抵擋外教對日本宗教、經濟,以及土地的侵蝕。到幕末時期,歐美諸國相繼完成產業革命,為擴展貿易鏈和市場,東亞各國被卷入其軌道當中,日本自然也難以避免。日本面對歐美諸國的壓力,開國已成大勢所趨。薩摩藩位于日本最南方位,靠海,從地理位置上看,一方面,與歐美諸國更是有較多接觸且面臨著更大的壓力;另一方面則占據了優先接觸西洋文明的有利條件。將從薩摩藩最早接觸西洋文明,即1543年葡頭牙人漂流至種子島傳入火繩槍,直到1865年派遣留學生使團赴英學習、考察統而觀之,可看出其對西洋文明的態度并不僅是因生麥事件導致的薩英戰爭而一夜之間完成的由“攘夷”到“尊夷”的藩論轉換,期間歷經基督教的傳播、藩政改革、島津重豪對蘭學的酷愛、島津齊彬對洋學的發展,以及薩英戰爭種種,并與其地理位置相結合,成就慶應元年薩摩藩遣英使團的派遣。

五代才助根據時局提出富國強兵的建議,并把上海貿易與派遣留學生作為其實現手段。石河確太郎針對留學生的派遣提出建議書,予其具體計劃。當然,雖說鄙人并不是精英歷史學說的“粉絲”,但也必須要承認五代友厚、松木弘安、石河確太郎、島津齊彬等有識之士對時局的砭庸針俗,與其處于同時代的人們,并不都能推動著歷史向著近代化的軌道發展,而是這些有著憂國憂民之心和獨特的進步眼光的不普通之人,來完成對薩摩藩亦或是日本的近代化推動。

可認為1865年薩摩藩留學生一行人前往英國留學的目的是為了實現富國強兵和盡快走上近代化道路,那么如何證明他們在不斷朝此方向邁進呢?可體現在留學旅途中的外在表象和內心活動二個方面的變化。其中,外在表象可體現在外貌、服飾上的變化,即發型從留有發髻的“武士頭”改為剪掉發髻類似于現代人“平頭”的發型;服飾上則脫下了和服換上了西服;并解下重要的武士刀。內心活動則可從當時的留學日記中看出端倪,在途徑的各個國家中的異國文化和在日本從未見過的方便的科技,無一不改變、刷新著留學生們的舊有觀念和對西洋文明的看法。通過此旅途,“從那邊(指薩摩藩)開始的他們,直到現在封建的武士的樣子已經煥然一新,漸漸熟悉外國。變得熟悉西洋文明。”[12]33-34

薩摩藩派遣的留學生使團所要追求的近代化道路究竟是什么?所謂的近代,“一般來講,可被認為是以英國的產業革命和法國的市民革命為契機,開始于十八世紀末十九世紀初。”[4]49從近代開始的根源來看,其后的推翻幕府統治和明治維新即可佐證薩摩藩的近代化即要實現技術革新和資本主義,且前文所提的五代友厚所提出的富國強兵論亦為此服務。

要說明1865年薩摩藩遣英留學生來體現幕末薩摩近代化意識的萌動,在這里不得引入留學生們所處于的時代幕末的概念及時代特點。幕末可被認為是日本近世的后期,此時的日本仍舊處于鎖國時期,但其封閉的弊端卻日益顯現,反之,開國的呼聲日漸高漲。薩摩藩在此時代中,難免不隨時間之流,主張開國之論,其具體措施之一便是派遣留學生赴西洋考察歐洲諸科學技術、政治、軍事等。隨著日本鎖國體制功能的日漸弱化,薩摩藩對西方危機感逐漸增加,留學生的派遣不僅可作為了解西洋的手段,亦可視為其近代化意識的萌動。

由十九名薩摩藩士組成的留學生使團,留學生們皆為年輕人,年紀最大者33歲,最小者只有13歲。這些日本的年輕人們在留學時的經歷,改變了他們對西洋文明的看法,并為日本未能盡早躋身于世界感到憤慨。在歸國后的留學生們為了使薩摩藩,乃至日本迅速崛起,在政治、經濟、軍事、文化教育等方面變革舊制度,并結合本國國情效仿西方國家的機制進行改革。

參考文獻:

[1] [美]詹森.劍橋日本史(第五卷):19世紀[M].王翔,譯.杭州:浙江大學出版社,2014.

[2] 渡辺華山,佐久間象山,橫井小楠,橋本左內.日本思想大系:55[M].東京:巖波書店,1971.

[3] 犬塚孝明.明治維新対外関係史研究[M].東京:吉川弘文館,1987.

[4] ザビエル渡來四五○周年記念シンポジウム委員會.薩摩と西歐文化ーザビエルそして洋學、留學生ー[M].鹿兒島市:株式公司南方新社,2000.

[5] 王家驊.幕末日本人西洋觀的變遷[J].歷史研究,1980(6).

[6] 巖波文庫.島津斉彬言行錄[M/OL].東京:巖波書店,1944.[2015-09-07].http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1058075.

[7] 長谷川 洋史.薩摩藩留學生イギリス派遣に関する石河確太郎上申書の解析 : 機械紡績?會社制度導入との関連において[C]//《日本經大論集》第43號.2014.

[8] 犬塚孝明.薩摩藩英國留學生[M].東京:中央公論社,1989.

[9] 石付実.近代日本の海外留學史[M].京都:ネルヴァ書房,1972.

[10] 大久保利謙.幕末維新の洋學[M].東京:文泉堂書店,1986.

[11] 郭麗.近代日本的對外認識——以幕末遣歐美使節為中心[M].北京大學出版社,2011.

[12] 鹿児島純心女子大學.國際文化研究センター:新薩摩學[M].鹿兒島市,2006.

[13] 犬塚孝明,上沼八郎.新修森有禮全集:第4巻[M].大久保利謙,監修.東京:文泉堂書店,1999.

[14] 國立國會図書館主題情報部サービス部.參考書誌研究第15號之[日]西村正守[C]//畠山義成洋行日記(杉浦弘蔵遊學日記).國立國會圖書館,1997.

The Appearance of Modernity in Late Satsuma Period——Overseas Students of Satsuma in Britain in 1865

WANG Zhi-di

(Institute of the Middle Ages, Northeast Normal University, Changchun 130024, China)

Abstract:China became a semi-colony after the Opium War ended in 1840, Japan was shocked that China could not resist the guns of the West and saw the strength of the United States when the black ship of July 8, 1853 fearing that Japan could be the colony of the Western further deepening Japan’s crisis. And the Satsuma, with the 1863 Satsuma-Britain War, admired the advanced science and technology of the West while realizing that blind expelling of the foreign countries was not realistic and therefore changed their strategy by actively approaching the Britain by sending overseas students to study in Britain in 1865. The culture and the scenes impressed the Japanese overseas students making them change their view of the world.

Key words:Satsuma; overseas students; Japanese modernization

中圖分類號:K313

文獻標識碼:A

文章編號:1008-2395(2016)04-0019-12

收稿日期:2015-12-10

作者簡介:王智迪(1990—),男,東北師范大學世界中古史研究所研究生,主要從事世界史研究。