出版權的公法屬性與私法屬性的沖突與厘定

朱與墨,何倫波

(1.深圳大學 中國經濟特區研究中心,廣東 深圳 518060; 2.湖南省永興縣人民法院,湖南 郴州 423300)

?

出版權的公法屬性與私法屬性的沖突與厘定

朱與墨1,何倫波2

(1.深圳大學 中國經濟特區研究中心,廣東 深圳 518060; 2.湖南省永興縣人民法院,湖南 郴州 423300)

摘要:出版權是一種復合權利,具有政治權利、財產權利和社會權利三重屬性。現行《刑法》將出版權籠統規定為政治權利而予以剝奪,在《憲法》中找不到依據,同時此規定與《刑法》、《民法通則》、《著作權法》等法律規定相矛盾。對現行《刑法》剝奪政治權利中的出版權要作限縮性解釋,并區分其三重權利屬性才能正確適用。當代“互聯網+”時代對此提出了更為迫切的要求。

關鍵詞:剝奪政治權利;出版權;限縮解釋

一、問題的提出:剝奪政治權利

十八大以來,隨著制度反腐的深入,一些黨政軍高級干部淪為階下囚,受到嚴厲的刑罰制裁,其中很多人并被處以剝奪政治權利的附加刑。這些人往往文化素質高(有的甚至是技術專家),那么他們創作的作品或創造的發明能否公開發表和出版?一律被剝奪出版權是否該當,這一問題值得我們深入探討。在司法實踐中,因剝奪政治權利而被剝奪出版權的案例大量存在。如:李邦福特大貪腐案。1999年,全國煙草系統的風云人物,安徽蚌埠卷煙廠原廠長李邦福在廈門落網,因受賄被批準逮捕,隨后被公訴機關以受賄罪、巨額財產來源不明罪、玩忽職守罪提起公訴,最高人民法院終審判決李邦福犯受賄罪、巨額財產來源不明罪、玩忽職守罪,實行數罪并罰,判處死刑緩期兩年執行,附加刑剝奪政治權利終身。在獄中,李邦福著成《怎樣辦工廠》一書,要求公開發表、出版。監獄主管部門層報至司法部,得到司法部監獄管理局《〈關于罪犯李邦福撰寫“怎樣辦工廠”書稿的處理問題的請示〉的復函》的批示。《復函》認為罪犯李邦福被剝奪了政治權利,政治權利中包括了出版權,因此,李邦福不能出版其書籍《怎樣辦工廠》[1]。再如:王海生故意傷害案。發生于2002年3月8日的王海生故意傷害案,經過一審、上訴、發回重審、終審裁定,最后認定王海生犯故意傷害罪,判處有期徒刑十年,剝奪政治權利二年。在刑罰執行期間,王海生著成《怎樣做好明天的教師》一書,同樣因為被判處剝奪政治權利(含被剝奪出版權)而無法發表,不能出版[2]。

筆者以為,無論是李邦福撰寫的《怎樣辦工廠》,還是王海生撰寫的《怎樣做好明天的教師》,禁止其作品發表、出版,都是有待商榷的。雖然李邦福、王海生均被判決剝奪政治權利,但其著作內容并非政治性言論,而是可能有益于社會進步的非政治言論,這樣一概予以剝奪,不允許其著作發表、出版,這種對出版權權利屬性不予以分析,而全面否定的做法,其合法性、合理性都值得深思。這種不以內容為基礎,對出版自由予以隨便剝奪的司法實踐行為實在是膚淺的望文生義。對此,約翰·彌爾頓曾有過最經典的闡述,就一個人的生物生命和作品社會生命而言,一個人的作品社會生命遠比人的生物生命重要,他精辟指出殺人只是殺死了一個理性的動物,而禁止好書則是扼殺人類最寶貴的理性。人的生物性生命是有限的,而人的作品是超越個體的人類共享的最寶貴的理性,是可以超越生命而不朽的,服務未來生命、指引未來社會發展。“許多人的生命可能只是土地的一個負擔;但一本好書則等于把杰出人物的寶貴心血熏制珍藏了起來,目的是為著未來的生命。”[3]誠如斯言,剝奪出版權確須慎重。

二、剝奪出版權:缺乏《憲法》依據的《刑法》第五十四條

出版權被當作政治權利予以剝奪,其直接法律依據是《刑法》第58條規定,即“被剝奪政治權利的犯罪分子不得行使本法第54條規定的各項權利”。《刑法》第54條規定被剝奪的政治權利包括兩種權利:一種是選舉權和被選舉權;另一種是言論、出版、集會等六大自由。以上兩條是被判處剝奪政治權利的罪犯的出版權被剝奪的法律依據,詳見法條。筆者認為,僅僅依據《刑法》第54條和第58條之規定,就一概剝奪出版自由,不允許行使發表權和出版權,這是否符合《憲法》規定,需要深入研究。

雖然出版自由與選舉權、被選舉權被同時規定在《刑法》第54條之中,被稱作為“政治權利”,但是否可以剝奪卻不同,我們來看看《刑法》的上位法《憲法》是如何規定的,其憲法地位和待遇是不是一樣?《憲法》第34條規定我國公民不因個人的出身、教育程度等個體差異,凡年滿十八周歲都平等享有選舉權和被選舉權,但是該條但書規定依照法律被剝奪政治權利的人除外。依據此條文的但書規定,對作為純粹政治權利的選舉權和被選舉權依法可以被剝奪。同時,《憲法》第35條規定我國公民有言論、出版、集會等六大自由。注意,此條文沒有但書規定,公民選舉權和被選舉權允許被剝奪,但出版自由是否屬于政治權利沒有說,是否可以被剝奪也沒有說。《憲法》用第34、35兩條來分別規定選舉權和被選舉權與言論、出版、集會等六大自由,前者可以被剝奪,后者沒有規定,可見兩者是享有不同的憲法處遇的。究其因前者以前是單純的政治權利,而后者除政治權利屬性外還有經濟權利屬性。但隨著社會發展,當前選舉權與被選舉權也有非政治權利的屬性,如小區里的業主委員會選舉的選舉權和被選舉權,就不是政治權利,因為業主委員會既不是國家機關,也不是國有公司、企業、事業單位和人民團體。只是選舉權和被選舉權的屬性擴張還沒有體現到憲法的修正中來。

關于“政治權利”的含義及其邊界,由于現行《憲法》中未做出明確界定, 其他法律便越位做出來對公民的“政治權利”作出界定。在《憲法》未對“政治權利”作出明確規定的情況下,《刑法》對剝奪政治權利做出的規定應該符合憲法精神,對于根本大法規定的基本權利,下位法不能任性地剝奪和限制。我國《憲法》和《立法法》明確:一切法律、行政法規和地方性法規都不得同憲法相抵觸。《刑法》第1條也明確規定:“依據憲法,制定本法”。故此,《刑法》對于“政治權利”的理解,應忠于《憲法》,符合憲法精神,不應作出過于寬泛的對公民不利、限制權利的理解,而必須與《憲法》中有關政治權利的理解保持一致。否則就是對“憲法是一張寫滿權利的紙”普世認知的漠視與踐踏。現行《刑法》中第54條關于剝奪政治權利的內容沒有認真甄別憲法第34條、第35條的精微區別,微言大義所在,籠統地、擴大化地理解了《憲法》中關于政治權利的規定。有研究認為選舉權和被選舉權是純粹的政治權利,目的單一,純粹就是為了國家權力的產生和運行而設計的權利,除此沒有其他用處。而《憲法》中規定的言論、出版、集會、結社、游行等六大自由以及監督權是“公民參與政治生活的憲法和法律權利”,這種權利不是唯一為適應政治生活的需要而設計的,除此之外還“存在多種用途”,所以憲法沒有明文規定這些權利屬于政治權利。進而認為這些權利是公民所必須具備的前提性自由和權利,是先于國家而產生的“天賦人權”,而政治權利是國家產生后由國家權力賦予公民參與政治生活的一種資格,它是與國家權力相伴相生的東西[4]。此觀點發微于“言論為一切政治權利的乳母”,有一定洞見,特別是指出了有關公民的六大自由這些權利有滿足政治生活的需要,而又“存在多種用途”,六大自由還具有財產權利權益等。當然,前文筆者已指明,即便是選舉權與被選舉權,隨著社會發展也不再是純粹的政治權利。

綜上所述,《憲法》作為國家根本大法,具有最高權威,任何法律不得違背。那么,《刑法》規定出版權可作“政治權利”不加區分地全面予以剝奪,是缺乏《憲法》根據。

三、全面剝奪出版權:《刑法》規范體系難以自洽

國家制定《刑法》,確定刑罰,其目的在于懲罰犯罪、預防犯罪,維護社會秩序,保障人權,推動社會發展。懲罰罪犯只是手段,預防犯罪才是目的。只要罪犯積極改過自新、重新做人,便可以予以適當減輕刑罰,這在《刑法》中有明文規定,即《刑法》第78條“具有發明創造或重大技術革新的”等重大立功表現的,應當予以減刑。依據《專利法》第2條規定發明創造包括發明、實用新型和外觀設計三種客體。依據我國現有專利制度規定,申報專利,申請人的發明創造必須以書面的方式的要式行為表現出來,并規定了必要的公示期向社會公開,以實現技術信息的公開[5]。若要以書面的形式實現技術信息的公開就必須行使言論、出版自由。《專利法》第7條規定“對發明人或者設計人的非職務發明創造專利申請,任何單位或者個人不得壓制”。再有,《刑法》之中并無“被剝奪政治權利的罪犯不能獲得減刑”之規定,依“法無禁止即可為”及罪刑法定原則,則被判剝奪政治權利之人自然可以同其他罪犯一樣通過行使言論、出版自由取得發明創造來獲得減刑資格。通過行使言論、出版自由的權利而獲得的專利能成為被剝奪政治權利人獲得減刑的資格,但《刑法》中卻又規定剝奪這些權利[6],這便等于《刑法》規定被剝奪政治權利的人亦被限制減刑,這違背《刑法》罪行法定原則,使得《刑法》之規定前后矛盾,不相協調。因此,《刑法》中關于全面剝奪出版權與《刑法》整體規范不相協調。

刑罰的目的是通過用懲罰犯罪的手段來實現預防犯罪,保障人權;減刑的目的是讓罪犯可以通過改過自新重獲自由,同樣是為了預防犯罪,保障人權。刑罰和減刑的目的一致,只是手段不同而已,那么其中各項規范便應當符合最終目的,不可與其相違背。從《刑法》規定剝奪罪犯政治權利后禁止其行使出版權而言,阻斷了罪犯為社會創作文學藝術產品、創造發明專利和積極建言獻策提供合理化建議的通道,顯然違背了刑罰目的。對于禁止被剝奪“政治權利”罪犯行使出版權的規定應當作出更為合理、恰當的解釋,與《刑法》整體規范相協調,以符合刑罰目的。

四、出版權權利屬性的分析

被剝奪政治權利的罪犯,其出版權之所以被當作“政治權利”予以剝奪,其法律依據是《刑法》第54條的規定,但在《憲法》和其他基本法律中并無明確規定。筆者認為,《刑法》將出版權統歸屬于政治權利予以剝奪,無明確法律依據。下面通過分析相關法律可以得出,出版權具有政治性、民事性等多重屬性。

(一)出版權中具有涉政治性部分,但并非政治權利

在《憲法》文本中對于“政治權利”的表述,有且只有一處,即《憲法》第34條。但此條文并未對“政治權利”的具體內容作出明確規定,雖“選舉權和被選舉權”已明確屬于政治權利,但并未明確出版權屬于政治權利。

雖在《憲法》無明確將出版權劃分為政治權利的依據,但在《刑法》上卻能發現出版權的政治權利性,即《刑法》第54條規定剝奪政治權利是剝奪言論、出版、集會等六大自由的權利。有研究認為所謂政治權利,就其本質上來說,其實就是民主權利,即公民積極參與國家政治生活的一切權利與自由[1]。社會生活經驗表明,一些政要、職業政客等他們的作品的內容和功能主要是與政治生活有關,為其參與政治服務的,毋庸置疑,這部分作品出版權,其權利屬性主要是政治權利。但不能以此就認定所有內容與政治有關的作品的出版權的屬性都是政治權利。有時,作者在進行藝術創作時在其文學、繪畫、詞曲等藝術作品中會涉及一些政治內容,通過出版途徑,以藝術夾帶政治的觀點、見解公之于世。這類以一定藝術形式包含一定政治內容的作品的出版,其出版權屬性如何,要看作品的主要功能,筆者認為即看政治性大于藝術性還是藝術大于政治性,前者是政治權利,后者則是涉政治權利性的經濟權利或社會權利,非政治權利。也有觀點認為所謂出版權的政治性屬性實際上是指作品內容的屬性,而不是出版權本身。因而準確地講,出版權本身不具有政治性,而是出版權的客體(作品)內容——即作品所表達的思想情感、觀點與見解具有政治性[7]。此觀點有其合理的內容可資借鑒,筆者認為這是出版權客體涉政治性的權利部分,并非必然是政治權利。

(二)出版權具有明顯民事權利屬性,屬于民事權

出版權是作者依自己的意愿將作品自行或委托他人進行編輯加工后,經復制而問于世間的權利[8],出版權的首次行使,包括行使發表權、署名權、復制權和發行權。作者通過先行使發表權,可以自由地決定是否將作品公諸于世,行使復制權和發行權指自主地選擇出版商,自由地確定作品得以面世的方式、面世的范圍,稿費、版稅的多少、獲取方式等,故出版權又稱出版自由權。出版自由權脫胎于言論自由權,出版自由是各國憲法明確規定的公民憲法權利[7]。我國《憲法》、《民法通則》、《著作權法》等法律對出版權的保護均有明確規定。《憲法》第35條規定公民有言論、出版等六大自由;《民法通則》第94條規定著作權人依法享有出版、獲得報酬等權利;《著作權法》及其實施條例等對出版權的規定更具體而詳細。分析上述法律法規條文體系,可見出版權主要是作為一種民事權利,是作者基于自己獨創性創作活動產生的智力結晶的作品,所享有的權利之一,并且著作權基于創作行為和作品完成自動產生的規則,已成為世界公認的準則[7]。可見我國《憲法》規定出版權屬于公民的基本權利,《民法通則》、《著作權法》等民商事法律明確將其規定為著作權,其民事權利性十分明顯,應當主要歸屬于民事權利譜系中的知識產權。“知識產權是知識產權特別法的制定者以勞動作為抽象的基礎,在綜合考量了自由、社會整體效率和社會正義之后進行選擇的結果。”[9]這類權利在私人利益和社會利益之間進行了很好的平衡,這類權利的取得行使對社會來說能產生大量的正外部性,不當地剝奪,必將減殺社會公共利益。另外言論、出版、集會、結社、游行、示威自由,以及監督權,在有的情況下,表現為追求社會公益,則屬于社會權利屬性。

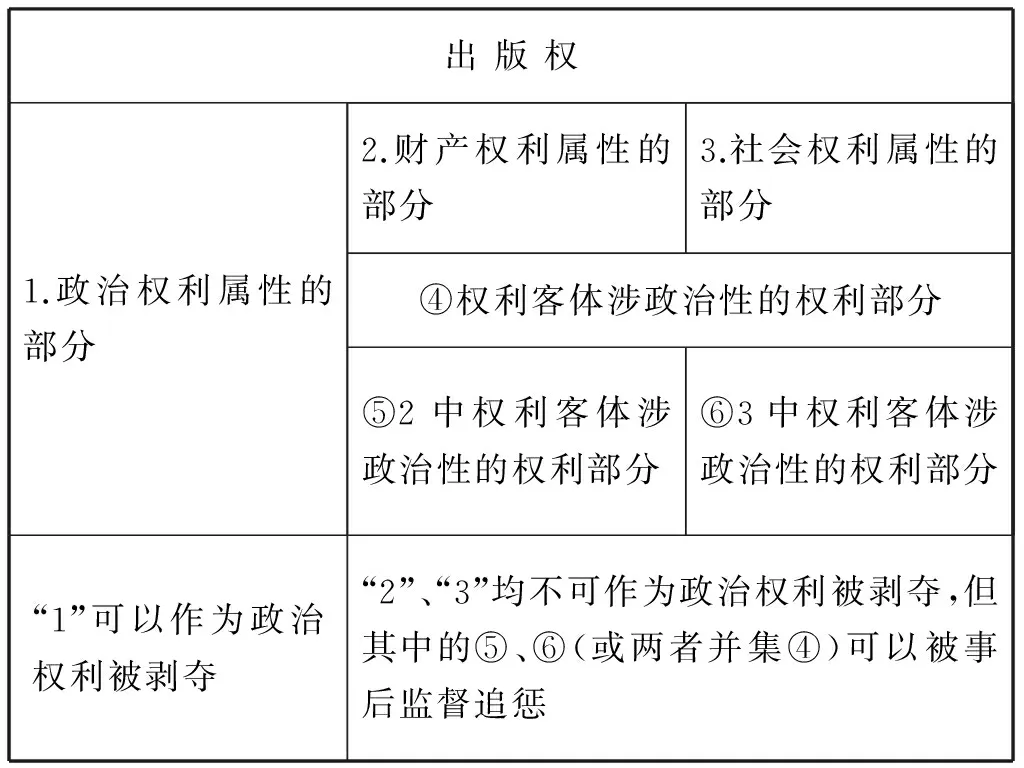

綜上分析,筆者認為,憲法第35條、第41條規定的這些自由、權利是一種復合型權利。以出版權為例,其既具有政治權利屬性的部分,即參與政治生活、行使出版行為的權利;又有財產權利屬性的部分,即參與經濟生活、行使出版行為以獲得財產等的權利;還有社會權利屬性的部分,即參與社會生活行使出版行為以維護社會公益的權利。后兩類權利中又包含有權利客體涉政治性的權利,它不屬于政治權利,但權利的客體的作品思想內容會體現一定的政治性內容,如一些文學繪畫藝術家的作品的思想內容涉及政治性問題。(見附表一)因此,刑法剝奪的政治權利實際應該是對公民行使公共權力、參加國家和社會管理的資格,即包括選舉權和被選舉權的純粹政治權利部分以及憲法第35條、第41條規定的這些復合權利中具有政治權利屬性部分,對于非政治權利性的部分不能剝奪,只能實行事后監督追懲,而不應不加區分地剝奪。

附表一:出版權構成示意表:⑤∈2,⑥∈3,⑤∪⑥=④

五、剝奪政治權利中的出版權應做限縮解釋、適用

出版權作為自然人重要的民事權利,是公民在社會上得以生存的基本權利,是不能隨意予以剝奪的。現行《刑法》規定對于罪犯政治權利的剝奪意味著出版權被絕對禁止,著作權的行使將會受到重大影響,作品的傳播將會遇到極大的障礙,這不利于文化的繁榮,不利于科學技術的進步和社會的發展。這與“良法善治”的目標相左,法律應是人民的公共福祉,通過制度供給和秩序建構,成為擔當社會治理體系的主要手段。輕易全面剝奪犯罪公民的出版權,是直接對罪犯民事權利,甚或人權的侵害,更是對社會利益和人類公共福祉的侵害。

言論、出版自由是“一切偉大智慧的乳母”,是每一個公民與生俱來的合法權利。馬克思也曾說過:“沒有出版自由,其他一切自由都是泡影”。眾所周知,不同的觀點與見解基于不同的觀察與思考角度、立場而披上不同的色彩,所以出版權客體(作品)會具有政治性[7]。雖然出版權作為民事權利獲得時是自動產生,但作品內容的政治性與權利政治性不可同一而語,不宜不加劃分地作為政治權利一概給予剝奪,應當將出版權的民事權利性和出版權客體(作品)內容的政治性予以區別、明確,分別對待。因此,對于《刑法》第54條的規定應當進行限縮解釋后再適用。

有觀點主張把言論分為政治性和非政治性兩類,剝奪言論自由的范圍應限制在剝奪其政治性的言論自由,非政治性的言論自由不能剝奪,即剝奪言論自由并不是泛指不允許犯罪分子用口頭或書面文字表達自己的思想,更不是指不讓犯罪分子隨便講話[10]。更有學者指出不加區分地剝奪言論等政治自由,是有悖于立法初衷、意圖的[11]。新中國第一部憲法的起草者毛澤東就反復說:要人說話天不會塌下來。筆者認為,特別是在當下互聯網時代,“互聯網+”模式將主導人們的日常生活,這個問題如果不清晰界定,那么刑滿釋放附加剝奪政治權利的人是否可以使用互聯網、現代通信工具、以及社交軟件呢?他們一旦使用,必然會出現他們的言論在網絡空間發表、傳播(網絡出版)的狀況,如果一概剝奪,必然導致他們無法使用互聯網等現代通信工具,那么他們的生活將舉步維艱,剝奪政治權利將侵害其基本人權。所以互聯網時代的發展也要求必須對于《刑法》第54條的規定進行限縮性解釋后才能適用。

綜上所述,對于被剝奪政治權利的罪犯,其創作的作品要求出版,不應一概予以否決,如政要、職業政客等主要體現政治生活的作品的出版權可以予以剝奪,而一般人的非政治性言論內容作品不能剝奪其出版權,應當允許其出版,對可能出現作品內容涉政治性的,或可能出現負面影響的,我們可以建立事后的監督追懲機制。因此,對剝奪政治權利中的出版權應當作限縮解釋、適用。

六、結語

《刑法》規定對被剝奪政治權利的人在刑罰執行期間禁止行使出版權,這一規定在《憲法》中找不到相關根據,同時此規定亦與《刑法》整體規范不相協調、與刑罰目的不相符,據此規定即剝奪罪犯的出版權,合法性、合理性存疑。出版權具有政治權利性、民事權利性、社會權利性多重屬性。筆者認為,出版權是自然人重要的基本權利,由《憲法》明確規定公民均享有,無法律依據不可予以剝奪,故而,被判剝奪政治權利的人在此附加刑執行期間應當享有出版權。只是可以作出限制,即對剝奪政治權利中的出版權作限縮解釋、適用。這樣才能讓剝奪政治權利這種資格罰既符合刑法目的,又不損害罪犯的其他基本權利,更有利于社會發展和進步。

參考文獻:

[1]劉宇飛.對于刑法中剝奪政治權利的憲法學思考[J].法學家,2005,(1).

[2]雷芳.剝奪政治權利的完善[D].重慶:西南政法大學,2011.

[3][英]彌爾頓.論出版自由[M].吳之椿,譯.北京:商務印書館,1996:5.

[4]劉松山.憲法文本中的公民“政治權利——兼論刑法中的“剝奪政治權利”[J].華東政法學院學報,2006,(2).

[5]吳平.資格刑研究[M].北京:中國政法大學出版社,2000:159-161.

[6]黃自強.論剝奪政治權利內容的完善——以剝奪言論等六項自由為視角[J].法制與經濟,2007,(4).

[7]張霄.從罪犯民事權利保護論出版自由之剝奪[J].河北法學,2010,(1).

[8]宋琦.論出版權之剝奪對著作權的影響[J].經濟師,2014,(8).

[9]李揚.重塑以民法為核心的整體性知識產權法[J].法商研究,2006,(6).

[10]張紅艷.我國剝奪政治權利刑的適用問題及立法完善[J].天中學刊,2001,(1).

[11]蔣國平.談剝奪政治權利的內容[J].周口師范高等專科學校學報,1999,(6).

[責任編輯:劉曉慧]

收稿日期:2015-12-22

基金項目:“湖南省情與決策咨詢研究”課題的研究成果(2012ZZ73)

作者簡介:朱與墨(1972-),男,湖南永興人,副教授,碩士研究生導師,法學碩士,經濟學博士,主要從事傳播法、資源與知識產權法研究;何倫波(1990-),男,湖南桂東人,法官,主要從事民商法、未成年人保護法研究。

中圖分類號:D923.1

文獻標志碼:A

文章編號:1008-7966(2016)03-0130-04