互聯網時代青年對公民政治參與權的認同

雷開春 楊 雄

互聯網時代青年對公民政治參與權的認同

雷開春 楊 雄

(上海社會科學院社會學研究所)

在互聯網絡背景下,公民政治參與權主要體現為知情權、參與權、表達權、監督權,即公民“四權”。作為我國網民的主體,青年人常常是政治參與的最活躍群體。對北京、上海、鄭州三城市青年定量數據分析發現,對公民“四權”總體評價低,反映我國公民權的發展仍需“官民”雙方磨合;對參與權現狀評價最低,反映我國青年政治參與的不滿情緒;社會地位影響公民“四權”評價,反映我國青年政治權利不公平問題;公民“四權”評價的群體差異,反映我國青年的政治境遇不均衡性。因此,保障和提升公民“四權”,我國還面臨長期而艱巨的任務,是一個長期的過程,其中尤其需加強社會參與權,關注青年群體,關注底層青年,才能促進我國公民政治權利的公平、均衡發展。

青年;網絡賦權;公民“四權”認同;政治參與

一、問題提出

隨著市場經濟體制的逐步完善、法制建設進程的加快,我國社會實現了“由身份到契約”的轉變。當下中國社會進入全面轉型階段,社會矛盾頻發,公民維權的訴求也呈現出“爆發式”增長。從抵制政府征用農村土地到反對政府強制拆遷,從挑戰收容遣送制度到呼吁取消戶籍管理制度,從反對就業歧視到要求平等的受教育權利,從要求參與政府決策聽證、立法聽證到競選人大代表等,公民維權訴求不僅數量眾多而且內容廣泛,既有私有財產權利的保護,也有公共政治參與權利的伸張。可以說,“權利”一詞已經成為公民的日常用語,而維權也成為公民生活的一部分,我國公民似乎已經“走向權利的時代”。

顯然,我國公民權利意識的覺醒,互聯網的催化劑作用尤其突出:網絡已經成為繼報刊、廣播、電視之后的“第四媒體”,網絡輿論也成為一種影響極為廣泛的輿論力量。在網絡環境下,人們獲取信息的成本降低,范圍擴大,時間縮短,對社會政治生活的知情能力、參與能力大大提高;人們更容易通過網絡來表達自身的訴求和看法;同時也加強了對國家機關及其工作人員活動的監督,并在很大程度上促進了國家機關行為的公開化、透明化。[1][2][3]回顧近年來發生的一系列網絡事件,如“干部出國旅游清單”“南京天價煙房產局長事件”“張家港官太太團出國事件”“云南躲貓貓事件”等,其中無不顯示出中國網民對政治權力運行以及自身政治權利實現的關注與參與。[4][5]由于青年人更加熟悉網絡操作技術,網絡對青年權利意識的推動優勢更為明顯。例如,熊易寒發現,為維護業主福利,老年業主以社區為基礎,采取了回旋余地較小的“依法抗爭”,以失敗告終;而年輕一代則以網絡為平臺,采取了更具妥協性的“結盟策略”,政府與網民的對話機制得以建立;同時,青年網民發起“選個鄰居當代表”運動,標志著他們的訴求由業主福利向公民權利拓展。[6]

政治(參與)權利,作為最重要的公民權利,規范的是個人與國家之間的關系,為公民其他權利(如社會權利、經濟權利和文化權利)的實現提供保障。如果說,傳統的公民政治參與權主要是在選舉權與被選舉權方面,那么,隨著互聯網時代的到來,公民知情權、參與權、表達權、監督權有了現實行使的技術基礎,網絡使得公民政治參與權有了新的內涵。因此,在互聯網絡背景下,公民政治參與權主要體現為知情權、參與權、表達權、監督權,即公民“四權”。黨的十六屆六中全會曾明確提出公民“四權”,而十七大報告及政府工作報告又從發展社會主義民主政治的角度,對公民“四權”的保障寄予了更高的期望,這也是在回應網絡時代的公民政治權利需要。目前,大多數學者從政治學、法學等學科視角對公民“四權”進行理論探索,[7][8][9]也有學者檢討過信訪等制度之弊端,于是有研究者提出通過電子政務來保障公民“四權”。[10]目前的已有研究結論基本一致,即互聯網有利于公民“四權”意識的提升,也有助于政府保障公民“四權”的行使。但這一結論多數基于理論分析或案例分析,少有人站在權利主體的視角,通過定量方法來考察民眾對公民“四權”的評價。

作為我國網民的主體,青年人不但有較高的政治參與權利意識,也掌握利用互聯網實現其權利的技術,他們對公民“四權”的主觀感受,可以從一個側面反映我國公民政治參與的現狀。

二、數據來源與變量操作化

本研究中,青年指年齡為18-34歲①實際上大一新生中有部分學生的年齡不到18歲,因此,在樣本中有極少數青年大學生的年齡為17歲。的白領、農民工和學生(以社會經濟身份為主要分類標準)。考慮到抽樣成本、可操作性、樣本代表性、亞群體分布特點等多方面因素,本研究選取了經濟中心(上海)、政治中心(北京)和省會城市(鄭州)三大城市,并根據國家統計局有關各群體的主要特征分布數據進行分層隨機抽樣。調查員由當地大學本科生構成,在調查前經過了系統的專業培訓,調查督導分別為社會學調查專家,調查時間從2014年5月初開始,到6月底完成,調查方式為問卷調查,有效樣本3483,平均年齡為25.0歲(標準差=4.57)。其中,白領占33.0%,農民占32.8%,學生占34.2%;獨生子女占45.1%,非獨生子女占54.9%;政治面貌為黨員占12.4%,共青團員占51.7%,民主黨派占1.0%,群眾占31.7%,其他占3.1%;有宗教信仰占8.25%,沒有占91.5%;主觀社會經濟地位為上層占8.3%,中上層占12.3%,中層占29.4%,中下層占25.9%,下層占16.3%,說不清占7.7%。

變量說明:公民“四權”的認同度具體操作為青年人對目前我國民眾的知情權、參與權、表達權、監督權的實現狀況的主觀評價,其中“非常充分”“比較充分”“一般/說不清”“比較糟糕”“非常糟糕”分別賦值5-1。在研究中包括政治身份、政治興趣和權利意識3個變量。政治身份,操作化為黨員身份,以非中共黨員為參照群體的虛擬變量。政治興趣,操作化為“平均每天會花多少時間了解國內外重要時事政治”,選項“從不主動收看”“15分鐘以內”“15至30分鐘”“30至60分鐘”“一個小時以上”分別賦值1-5;數值越大,表示對政治越感興趣,視為連續變量。權利意識,操作化為“對于‘釘子戶’的維權行為”的看法,選項“戶主漫天要價,政府可依法強制執行”“個人維權可以,但不應該影響整體拆遷規劃”“只要是依法維權,就沒啥可說的”“維護自己的合法權益,怎樣做也不算過分”分別賦值1-4;數值越大,表示對權利意識越強,視為連續變量。

三、結果與分析

(一)青年對公民“四權”的認同現狀

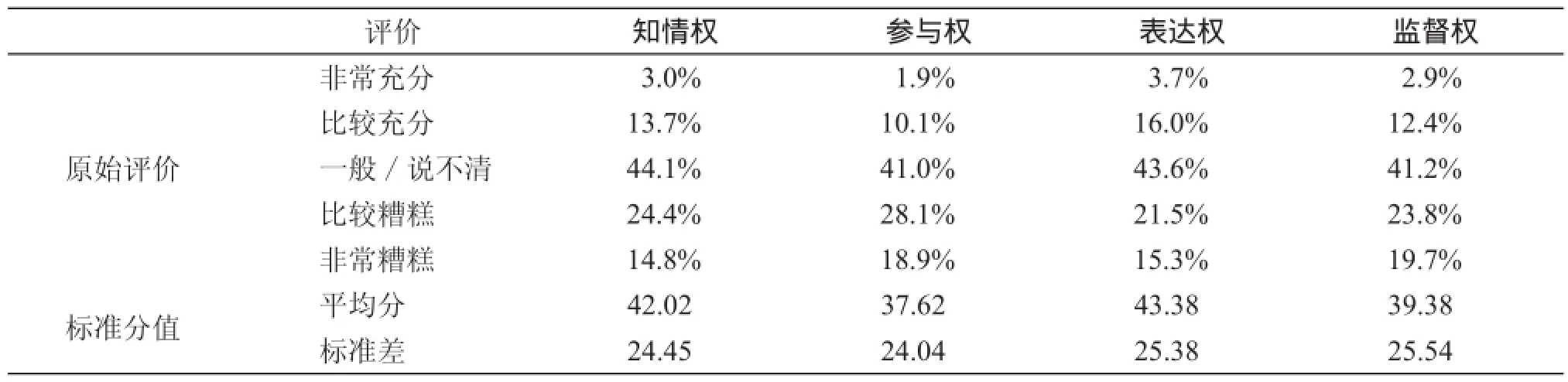

調查顯示,認為目前我國公民的知情權“非常充分”“比較充分”“一般/說不清”“比較糟糕”“非常糟糕”的青年分別為3.0%、13.7%、44.1%、24.4%和14.8%;認為目前我國公民的參與權“非常充分”“比較充分”“一般/說不清”“比較糟糕”“非常糟糕”的青年分別為1.9%、10.1%、41.0%、28.1%和18.9%;認為目前我國公民的表達權“非常充分”“比較充分”“一般/說不清”“比較糟糕”“非常糟糕”的青年分別為3.7%、16.0%、43.6%、21.5%和15.3%;認為目前我國公民的監督權“非常充分”“比較充分”“一般/說不清”“比較糟糕”“非常糟糕”的青年分別為2.9%、12.4%、41.2%、23.8%、19.7%。從中可以看出,對公民“四權”明確表示認可(“非常充分”+“比較充分”)的比例都非常低(均不到兩成),其中相對最高的是表達權(接近兩成);同時,認為公民“四權”處于糟糕狀況(“比較糟糕”+“非常糟糕”)的比例在三到五成,其中,對參與權的不認可比例最高,達到47.0%,接近一半。

為了更清楚地量化青年對公民“四權”的認同現狀,我們原始評價值轉化為1-100之間的標準分值①具體的轉換公式是:標準分值=(原始值+原始值最小值)/(原始值最小值+原始值最大值)×100。這樣轉換后的結果可以理解為百分比指數。,分值越高,表示青年的認同度越高;分值越低,表示青年的認同度越低。從標準分值來看,青年對知情權、參與權、表達權、監督權的平均認同度分別為42.02(SD=24.45)、37.62(SD=24.04)、43.38(SD=25.38)和39.38(SD=25.54)。從中可以清晰地看到,青年對公民“四權”的認同度從高到低分別為表達權、知情權、監督權和參與權,但平均值均較低。

表1 青年對公民“四權”的認同情況及轉換

為了了解青年對公民“四權”的總體認同情況及影響因素,我們運用探索性因子分析方法,對4項公民權利指標進行主成分法分析,結果只得到一個公因子,說明潛在因素的存在。其中,方差貢獻率達到72.97%,KMO檢驗值為0.819,巴特利特球體檢驗值達到7200.03(P<0.001),說明4項指標能較好地反映公民“四權”認同情況。為了方便理解,我們也將因子值轉化為1-100之間的標準值。標準值越高,表示青年對公民“四權”的認同度越高。從轉換后的標準分來看,公民“四權”認同的平均值為40.46(SD=21.22),說明青年對公民“四權”的認同程度不高,僅處于中下水平。

表2 青年對公民“四權”認同度的因子分析結果及轉換

(二)青年對公民“四權”認同度的影響因素

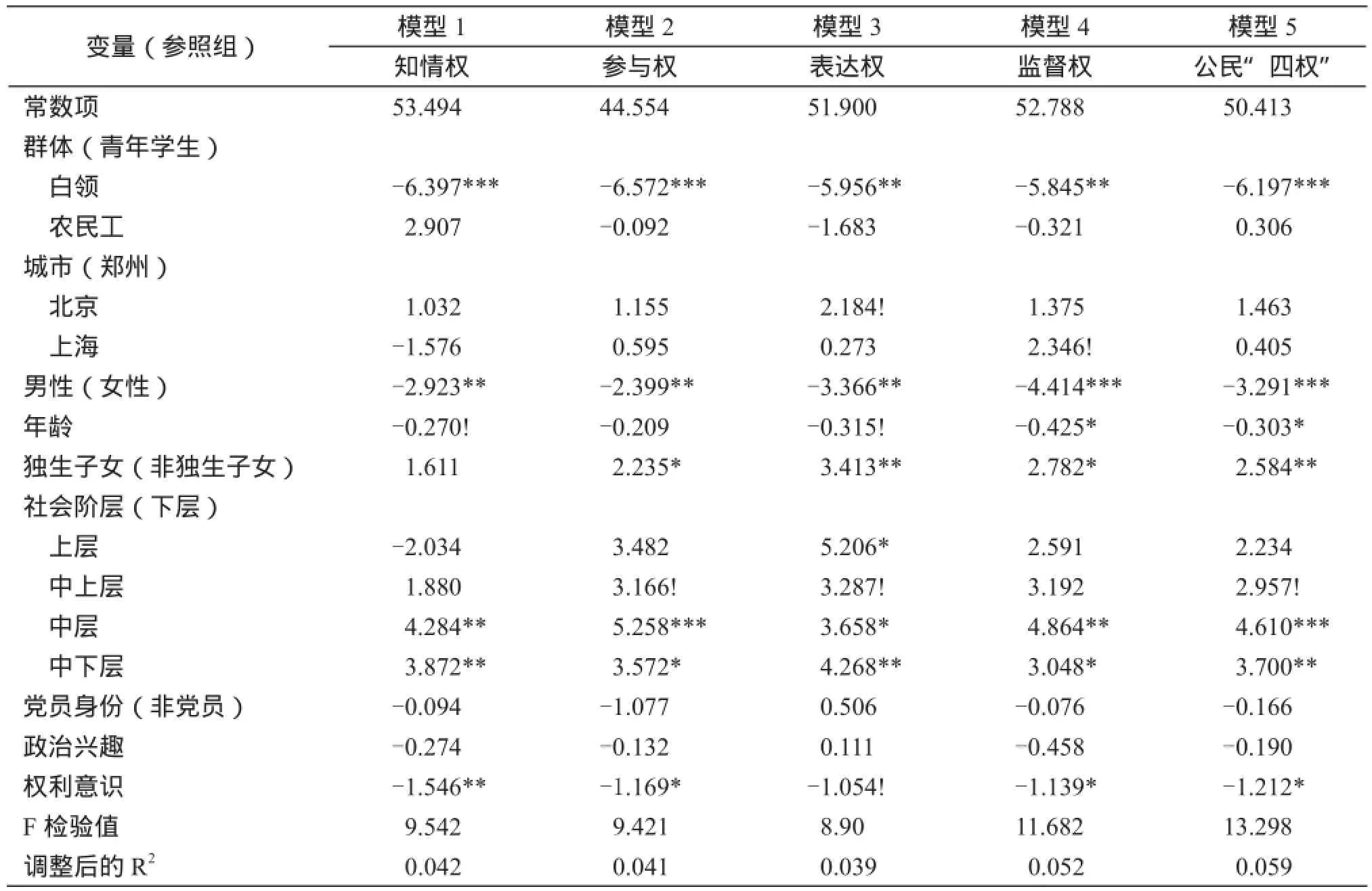

表3列出的是各影響因素對青年公民“四權”認同度的回歸分析結果,模型1-模型4分別對應知情權、參與權、表達權和監督權的回歸結果,模型5對應公民“四權”的總體影響結果。

表3 青年對公民“四權”認同度的影響因素(OLS,非標準化系數Beta值)

在模型5中,從青年群體來看,白領與農民工的回歸系數分別為-6.197(P<0.001)和0.306(P>0.10),這表明在其他條件不變的情況下,青年白領對公民“四權”的認同度比青年學生低6.197個單位,青年白領對公民“四權”的認同度顯著低于青年學生,而青年農民工則比青年學生高出0.306個單位,但不具有顯著性。從生活城市來看,北京和上海的回歸系數分別為1.463(P>0.10)和0.405(P>0.10),這表明在其他條件不變的情況下,北京和上海青年對公民“四權”的認同度比鄭州青年高出1.463個單位和0.405個單位,但兩者的差異均未達到顯著水平,這表明生活城市對青年公民“四權”的總體認同度影響并不顯著。從基本人口學變量來看,男性、年齡、獨生子女的回歸系數分別為-3.291(P<0.001)、-0.303(P<0.05)和2.584(P<0.01),這表明在其他條件不變的情況下,男性青年比女性青年對公民“四權”的認同度低3.291個單位;年齡每增加1歲,青年的認同度降低0.303個單位;獨生子女比非獨生子女認同度高出2.584個單位,這些差異達到顯著水平,表明女性、獨生子女和年齡越小的青年越認同公民“四權”。從社會階層來看,上層、中上層、中層、中下層的回歸系數分別為2.234(P>0.10)、2.957(P<0.10)、4.610(P<0.001)和3.700(P<0.01),這表明在其他條件不變的情況下,上層、中上層、中層和中下層青年對公民“四權”的認同度分別高出下層青年2.234、2.957、4.610和3.700個單位,其中僅上層的差異不顯著,這表明中間階層(包括中上層、中層和中下層)青年的認同度顯著高于下層。從政治變量來看,黨員身份、政治興趣和權利意識的回歸系數分別為-0.166(P>0.10)、-0.190(P>0.10)和-1.212(P<0.05),這表明在其他條件不變的情況下,權利意識每增加一個單位,認同度下降1.212個單位。這表明黨員身份和政治興趣對青年公民“四權”的認同度影響不顯著,而權利意識顯著降低其認同度。

從模型1-4可以看出,不同變量對各具體政治權利維度的影響與總體情況存在較強一致性,主要表現為:白領對知情權(β=-6.397, P<0.001)、參與權(β=-6.572, P<0.001)、表達權(β=-5.956, P<0.01)和監督權(β=-5.845, P<0.01)的回歸系數均達到顯著水平;男性對知情權(β=-2.923, P<0.01)、參與權(β=-2.399, P<0.01)、表達權(β=-3.366, P<0.01)和監督權(β=-4.414, P<0.001)的回歸系數均達到顯著水平;權利意識對知情權(β=-1.546, P<0.001)、參與權(β=-1.169, P<0.05)、表達權(β=-1.054, P<0.10)和監督權(β=-1.139, P<0.05)的回歸系數均達到顯著水平。這表明,白領、男性和權利意識強的青年,對具體政治權利的認同度均顯著較低。社會階層中的中層、中下層的四權認同度均顯著高于下層。同時,不同變量對各具體政治權利維度的影響作用與總體情況也存在一些差異性,主要表現為:北京對表達權(β=2.184, P<0.10)、上海對監督權(β=2.346, P<0.10)的回歸系數均達到顯著水平,這表明北京青年對表達權的認同度、上海青年對監督權的認同度顯著高于鄭州。年齡僅對參與權(β=-0.209, P>0.10)、獨生子女僅對知情權(β=1.611, P>0.10)、中上層僅對知情權(β=1.880, P>0.10)和監督權(β=3.192, P>0.10)的回歸系數未達到顯著水平,這表明年齡對參與權認同沒有顯著影響,獨生子女對知情權認同和非獨生子女沒有差異,中上層對知情權和監督權認同與下層沒有顯著差異。最后,上層僅對表達權(β=5.206, P<0.05)的回歸系數達到顯著水平,這表明上層青年比下層青年更認同表達權。

四、結論與討論

在“前信息時代”,老百姓的聲音,大多只能通過“代表”發言,如今,你可以在論壇發帖子,也可以建立一個博客,讓更多人知道你的觀點。在我國互聯網技術和普及率高速發展的當下,無論是學術界還是政府,無論是普通民眾還是社會精英,幾乎都認同網絡對公民權發展所產生的強勢推動作用:互聯網改變著傳統的政治運作模式,并形成了新型的互聯網政治生態。眾多網民在互聯網這一平等、互動、多元、開放的交流平臺上參與和影響公共權力運行,成為公共權力的有效監督因素。互聯網的廣泛應用使得公民的知情權、表達權、參與權、監督權從法律文本走向現實,成為落實公民政治權利的有效保障。[4]然而,本研究通過青年對公民“四權”的認同現狀及其影響因素的分析發現,互聯網使用主體(青年)對我國公民“四權”現狀的評價較低,并呈現出顯著的群體差異。

(一)對公民“四權”總體評價低,反映我國公民權的發展仍需“官民”雙方磨合

盡管我國民眾對公民權的認知不足,但權利評價極高。有研究表明,在權利認知方面,僅有18.4%的受訪人能夠說出兩條公民權利,不知道或者回答錯誤的受訪人則占到 68.6%;生存權(26.6%)、勞動權(19.9%)是被受訪人提及最多也是被認為最重要的權利,其次是個人隱私權(13.2%)、選舉權(13.1%)和言論自由權(12.2%);在權利保障的滿意度方面,“生存權利”的滿意度最高,表示滿意的受訪人達90.6%,“言論自由”的滿意度位居第二,88.6%的受訪人表示滿意。[11]然而本研究發現,青年群體對公民權的認同指數僅為40.46分,這可能與推動公民權發展的兩大因素仍未達到協調狀態有關。目前,我國公民“四權”的發展主要來自兩個方面的因素:首先,以互聯網為載體的新信息和媒體技術極大地降低了公民維權的成本,為公民“擴大有序政治參與”開辟了更新、更方便的渠道。[12]更為重要的是,互聯網除了增加青年人維護權利的途徑外,同時增強了權利意識,這可能使青年人對網絡政治參與有較高期望,從而降低對公民權現狀的評價,這一點得到了本研究的證實。例如,有研究表明,目前,許多網民普遍的心態是只要得到網絡“曝光”,問題就應該能得到解決。[13]本研究發現,黨員身份和政治興趣對青年公民“四權”的認同度的影響并不顯著,而權利意識能顯著降低其認同度。另一方面,國家主導性地推動公民權利的發展,并形成了自上而下的行政要求,例如在十六大報告和十七大報告上,中央都強調保障和建設公民“四權”的重要性,但這種國家主導模式始終在國家設計和控制的戰略框架之內。從維權與維穩的關系來看,在公民的維權行動面前,公權力機器大力推動維穩,壓制普通公民日益高漲的規則意識和權利意識,這也從一個消極的層面反映出國家對于公民權利發展的主導性。[14]同時,網絡空間形成了自下而上的社會輿論,“倒逼”著各級政府回應民眾對公民權的需求,各級部門政府網站隨之而生。實際上,政府網站大多存在內容更新慢、信息不中立、“報喜不報憂”、回避敏感問題(大多卻是青年關注的社會問題)等問題;政府網站中的“僵尸網站”“休眠網站”“拼接網站”大量存在,有的網站常年不更新公開信息,有的網站發布錯誤、不實乃至虛假信息。從中可見,通過政府網站實現公民“四權”的政治參與路徑還不夠暢通,權利保障可能更多停留在形式上。因此,青年人對公民“四權”總體評價低,反映出我國公民權的發展仍有待“官民”雙方長期的磨合。

(二)對參與權現狀評價最低,反映我國青年政治參與的不滿情緒

2012年6月11日,國務院新聞辦公室發表《國家人權行動計劃(2012-2015年)》,提出2009年以來中國公民的人權意識明顯增強,經濟、社會和文化權利保障得到全面加強,公民權利與政治權利保障更加有效,少數民族、婦女、兒童、老年人和殘疾人的權利得到進一步保障,國際人權領域交流與合作日益深化,各領域的人權保障在制度化、法治化的軌道上不斷推進,中國人權事業的發展進入了一個新的階段。為此,將堅持保障人權與加強民主法治建設結合起來,積極穩妥推進政治體制改革,擴大公民有序政治參與,依法實行民主選舉、民主決策、民主管理、民主監督,有力保障人民的知情權、參與權、表達權、監督權。在計劃的第二部分“公民權利和政治權利”中,詳細深入地介紹了政府從各個層次、各個領域促進公民“四權”發展的具體計劃。然而,在現實生活中,由于“重公權而輕私權”的思想傳統依然普遍,憲法規范本身的局限性弱化其救濟功能,法律對公民基本權利的保障有待加強,公權力侵害公民基本權利時有發生。[15]根據美國學者謝爾·阿斯汀提出的“公民參與階梯理論”,[16]從某種程度上說,保障公民的知情權和表達權,也只算是政府主導型參與,而對公民監督權的保障則可歸屬于象征型參與,而保障了公民參與權,才達到了完全型參與階段。因此,在社會主義民主政治建設中,參與權的落實最難,也很容易停留于形式上,正所謂“形式上有權、實際上無權”。特別是許多制度設計都由政府發起,公眾參與度低、參與渠道有限,公眾的意愿難以在具體制度中得以充分體現。而一些掌握公權力的國家機關及其工作人員,更是以國家利益和社會公共利益的代表自居,在執行職務的過程中,無視個人權利,甚至肆意侵害公民基本權利。[17]本次調查的結果也顯示,目前,我國青年對表達權、知情權和監督權的認同感相對較高,而對參與權的認同則明顯低于前三種,這一結果間接反映出我國青年對政治參與的不滿情緒。因此,隨著互聯網信息的不斷發展,從技術上來看,公民政治參與權的保障提升有了前所未有的便捷性,如何主動引導公民參與政治的熱情,將公民政治的形式權力轉化為實質權力,是考驗未來政府管理水平的重要指標。

(三)社會地位影響公民“四權”評價,反映我國青年政治權利的不公平問題

互聯網作為公民民意表達的主要載體,其虛擬性決定了權威不再擁有話語權,等級不再擁有支配權,資歷(年齡)不再擁有決斷權[18],這似乎意味著互聯網空間擁有更加公平的公民政治環境。然而,本研究的結果卻顯示,社會地位會明顯影響青年對公民“四權”的評價,主要表現為:青年白領對公民“四權”的認同度顯著高于青年學生;中間階層(包括中上層、中層和中下層)青年的認同度顯著高于下層;上層青年比下層青年更認同表達權;中上層對參與權和表達權認同高于下層。換句話說,中間階層青年對公民“四權”的評價相對較高,除上層青年對表達權的認同顯著高于下層青年外,上層青年和下層青年對各項政治權利的評價均無顯著差異。這間接反映了我國青年政治權利不公平問題。首先,從職業地位來說,農民工和學生兩個群體顯然處于社會邊緣。就農民工來看,目前這一群體只是經濟層面獲得城市社會和相關政治安排的認可,其政治參與的地位在十一屆和十二屆全國人大已初露端倪,但在具體政治過程中制度內的參與地位不高,參與機會較少,甚至處于政治排斥的沉默狀態,[19]這導致采用制度外的罷工、自殺式威脅等激進參與為表現形式的政治參與案例時有發生。有研究認為,我國農民工政治參與的效能感偏弱,與之普遍缺乏基本的政治素養訓練、缺少知識與技能培訓的平臺、對于自身政治參與活動的價值認知相對模糊有關[20]。學生盡管比農民工的受教育程度高,但因尚未達到經濟上的獨立狀態,幾乎被排斥在主流公民建設之外。例如,盡管在《國家人權行動計劃(2012-2015年)》中①《國家人權行動計劃(2012-2015年)》,新華網:http://news.xinhuanet.com/2012-06/11/c_112186461.htm。有專門針對兒童權利的計劃,但對未進入職場的青年群體政治權利的保障并未有專門提及。與青年學生和青年農民工相對比,青年白領的社會地位決定其政治權利更容易受到政府、企業和社會的重視,同時,他們也能更加策略性地爭取權利,從而更易獲得成功。[21]其次,值得注意的現象是上層青年與下層青年對政治權利的評價大致相同。一般認為,低社會地位會使底層公眾處于“集體失語”的狀態,甚至像年輕公務員這樣“光鮮”的職業(在職場中,年輕公務員經常認為自己處于底層),在面臨“高福利、高待遇、高收入,工作閑、紀律松、沒人管”等各種批評聲音時也只能選擇集體沉默。[22]同時,受職業晉升的制度安排的限制,使得那些認為自己處于上層的青年大多來自體制外單位,他們大多有較高的經濟收入和管理級別,但單位性質決定其各種政治權利難以得到保障。因此,保障公民政治權利,還需要更多關注底層青年群體。

(四)公民“四權”評價的群體差異,反映我國青年的政治境遇的不均衡性

本次調查發現,青年對公民“四權”的評價存在明顯的群體差異,表現為:盡管生活城市對青年公民“四權”的總體認同度的影響并不顯著,但北京青年對表達權的認同度、上海青年對監督權的認同度顯著高于鄭州;女性、獨生子女(除知情權認同)和年齡小(除參與權認同)較認同公民“四權”。這一結果間接地反映了我國青年的政治境遇不均衡性。從客觀地理空間分布來看,北京青年生活于我國的政治中心,政治意識和政治文化較為濃厚;上海青年則生活于我國的經濟中心,權利意識和規則意識較為強烈;鄭州青年生活在我國的二線城市,政治意識和文化氛圍較為傳統。但在互聯網背景下,地理邊界越來越模糊,鄭州青年可以輕松地與北京青年聊天,可輕松地參與上海青年的討論,甚至給予輿論支持。因此,生活于不同城市的青年對公民“四權”整體評價越來越趨近相同,但在具體權利維度上,城市差異性仍然存在,體現為北京對公民表達權的保障和上海對公民監督權的實施兩個方面。從性別差異來看,女性較高權利認同度可能與男性更強的政治權利意識有關,這也符合大眾對男性的社會角色期待。[23]最后,獨生子女和年齡小的青年人,大多成長于整體社會政治氛圍相對寬松的環境中,自我中心的價值觀念會使他們更關注自我享受而不是政治權利。換句話說,青年公民“四權”評價的群體差異更多反映的是內在選擇造成的不均衡性。

[1][12]黎曉武、陳威. 論網絡背景下公民政治參與權的行使[J]. 求實,2010(09): 57-61.

[2] 胡曉彤、胡寒、鄢運國、朱志恒. 互聯網上公民監督權行使狀況的調查與思考[J]. 法制與社會,2011(02): 177-179.

[3] 楊異、王續琨. 網絡時代下公民權利意識培育問題研究[J]. 湖南社會科學,2013(04): 259-262.

[4] 牟憲魁. 互聯網時代的公共權力運行與公民權利保障[J]. 中國行政管理,2010(12): 61-64.

[5] 張帥. 由網絡群體事件看公民表達權[J]. 法制與社會,2011(01上):178-179.

[6][21] 熊易寒. 從業主福利到公民權利——一個中產階層移民社區的政治參與[J]. 社會學研究,2012(06): 77-100.

[7] 寧立成. 論公民監督權的社會價值[J]. 理論月刊,2007(03):73-76.

[8] 孫力. 表達權的社會和諧價值考量[J]. 政治與法律,2007(03):41-44.

[9] 章劍生. 知情權及其保障——以《政府信息公開條例》為例[J]. 中國法學,2008(04):145-156.

[10] 趙銀紅. 論參與式電子政務建設與公民“四權”保障[J]. 理論與改革,2010(01): 121-125.

[11] 沈明明. 中國公民意識調查數據報告(2008)[M].北京:社會科學文獻出版社,2009: 145.

[13] 謝耘耕、陳虹.新媒體與社會 [M].上海:社會科學文獻出版社,2014: 54-55.

[14] 肖濱. 改革開放以來中國公民權利成長的歷史軌跡與結構形態[J]. 廣東社會科學,2014(01): 70-78.

[15][17] 林純青. 為何公民權利保障難到位[J]. 人民論壇,2014(11): 6-8.

[16] Arstein S. A ladder of citizen participation [J]. Journal of American Institute of Planners, 1969, 35(4): 216-224.

[18] 鐘慧婷. 互聯網表達:民意選擇和選擇民意——從奧巴馬當選美國第56屆總統看互聯網的作用[J]. 中國青年研究,2009(02): 97-107.

[19][20] 高洪貴. 中國農民工政治參與:制度環境、現狀分析與實現路徑[J]. 吉林大學博士學位論文,2013.

[22] 陳怡如.莫讓年輕公務員“集體失語”成新常態[N]. 人民網.[EB/OL]. http://cpc.people.com.cn/pinglun/n/2015/0212/ c241220-26555944.html, 2015-02-12.

[23] 趙暉. 性別正義視域下當代中國女性參政研究[J]. 南京師范大學博士論文,2013. The Youth Identification of Citizen Political Participation and Its Influencing Factors in Network Age

Lei Kaichun Yang Xiong

(Institute of Sociology, Shanghai Academy of Social Sciences)

In the context of internet, the citizen’s right to participate in politics is mainly embodied in the right to know, to participate, to express and to supervise, that is, the “4 rights” of citizens. It is showed in the article that: the evaluation of the “4 rights” of citizens is low overall among which the participating right is the minimum; the evaluation is affected by the group identity and the subjective SES. Therefore, it is a long-term to guarantee and improve citizen “4 rights” for China and the arduous tasks are to strengthen social participation, pay close attention to the youth groups and pay attention to the bottom of the youth.

Youth; Network Empowerment; Identification of Citizens “Four Rights”; Political Participation

The Youth Identification of Citizen Political Participation and Its Influencing Factors in Network Age

D430

A

1006-1789(2016)06-0011-08

責任編輯 曾燕波

2016-07-07

本文系2013年國家社科青年項目“青年參與網絡集體行動的社會心理機制研究”的階段性成果,項目編號:13CSH052;2013年國家社科項目“西方‘新社會運動’對我國青年政治參與影響的實證研究”的階段性成果,項目編號:13BKS051。

雷開春,上海社會科學院社會學研究所,副研究員,主要研究方向為社會心理學;楊雄,上海社會科學院社會學研究所,研究員,主要研究方向為青年社會學。