探索與表達的雙重解讀現觀王居延

馮富裕

主體不屬于世界,然而它是世界的一個界限。

與此有聯系的一點是,我們的經驗中也沒有一部分同時是先天的。

我們看到的一切也可能是別種樣子。

我們通常能夠描述的一切也肯能是別種樣子。

沒有先天的事物秩序。

——路德維希·維特根斯坦

我于2011年在昆明短暫停留,除了云南大學校舍外,還去了城東的鳴鳳山。一個道教場所,但當我走進建筑群,無數老年人聚集在山上建筑之間的空場,高唱革命歌曲。在那一刻,我不覺得有一絲奇異。歷史和當下的結合,尤其在中國,時常有一種悲壯的比對之美。

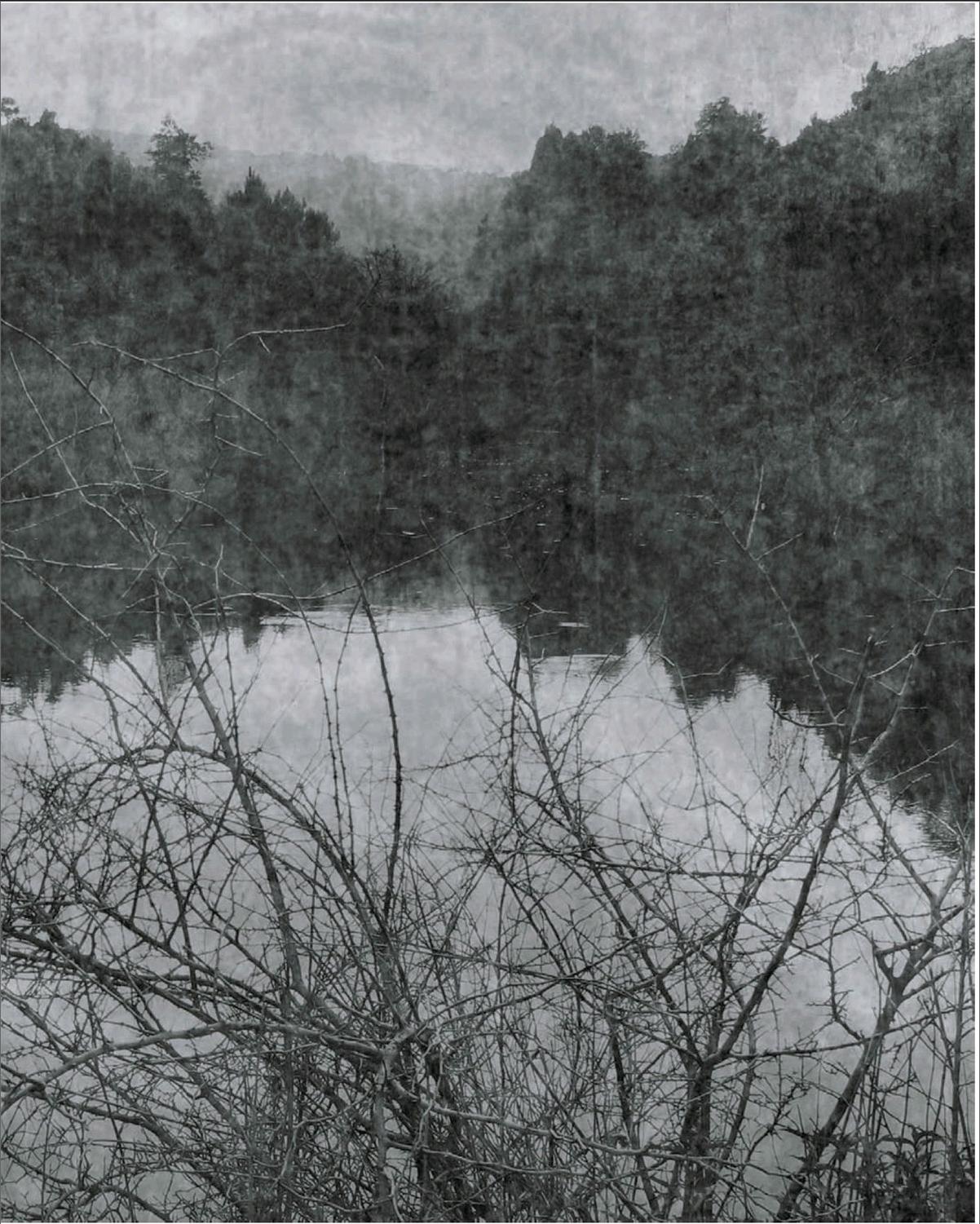

《現觀》與《現觀續》就建構于這種歷史與現實的文本對比中。從《現觀》絲綢之路上崇高的歷史風景到《現觀續》中圓明園受難般的地景,圖像上突出的不確定性對應的是當下與歷史的沖突。而《現觀初》中隱居式的山間靜景,又回歸個人記憶。《現觀》三部,對我來說既是個人記憶般的表達,同時也是個人與歷史文本的重新觀看。

王居延

FOTO:《現觀》這個名字緣起哪里?

王:對于我來說現觀是一個雙關語。與歷史有關的“現下觀看”似乎都能在中國產生新的和歷史無關的命題。現觀二字出自《現觀莊嚴論》,不過我無意引用宗教文本,我更關心這二字在現在漢語的能指。維特根斯坦在邏輯哲學論中寫到:“我們為自己構造事實的圖像”。這就是我在《現觀》三部分中所嘗試表達的。也許,這也是對“現觀”二字的一種解讀和觀看。

FOTO:關于這組作品為什么選擇先去構建一個維度,然后再去打破?

王:這個系列在美學和命題的夾縫中生成。《現觀》系列的命題關乎歷史,但我又在圖像中刻意弱化具體的歷史指向。相比直接的符號,我更在乎主體之后客體能指代的文本。所以從直接敘事的角度上來說,現觀系列是沖突的。歷史變成了命題,變成了一個可以解構的命題,也同時讓人懷疑的命題。所以《現觀》系列似乎就是在不斷的重構和打破本體。

FOT0:在《現觀》中,我看到的是剝離時間軸的畫面,抹除當下事物的歷史性從而去發現現實存在的矛盾沖突,這是否也是你希望傳達給觀者的訊息?

王:可以這么說。《現觀》中沒有線性的歷史敘事,全部是地景片段。這種對片段客體的著重描述是反觀我個人的片段化歷史觀。歷史永遠是建構產物,《現觀》中片段化的“現下觀看”就是在影射歷史作為命題的不確定性。

FOTO:《現觀》、《現觀續》、《現觀初》這三組作品的主線是什么?關于事物所隱含的不確定性是否將會一直在你的作品中延續?

王:會的。比起符號化的表達,我一直對事件和歷史的客體更感興趣。美學和命題主導我的作品,美學不言而喻,而命題本身就是一個有些含混的詞。《現觀》系列的主線就是把歷史片段轉化為一個敘事的命題,一個觀者可以解構、重構的視覺片段。這也是為什么《現觀》系列是一個有些晦澀的作品。就像我前面提到,命題可以解構,但這個解構過程也同樣值得懷疑。從絲綢之路上的崇高歷史風景到圓明園受難般的地景片段,《現觀》系列晦澀的歷史指向都可以讓觀者解構文本或者懷疑命題。

FOTO:為什么選擇這種接近歷史、接近荒蕪的色調來呈現這一系列的作品?

王:我在制作《現觀》的過程中受到了哥雅影響,哥雅“黑繪畫”(Black Paintig)《圣伊西多爾的朝圣》和《命運》中略帶悲劇氣息的色彩和質感給了我很大啟發。敘事文本可以有時間閱讀,但是視覺所傳達出來的基調是一瞬間的。《現觀》參照了哥雅繪畫中的類似單色色彩和顆粒質感來強調視覺上的不確定性。我希望在《現觀》中營造一種緊張感和視覺上的壓迫感。

FOTO:你希望自己的作品是單純的攝影圖像,還是融合文化、歷史、宗教、典故等更多元素的層次沖突分明的綜合命題?

王:《現觀》和《現觀續》所選取的地景片段,在圖像上便夾雜歷史意味的指向。但我同時刻意的弱化圖像中的歷史指向,把符號轉換為一個美學與歷史的命題。前面提過,我個人覺得制作《現觀》的過程是沖突且徒勞的,這也是為什么這個系列被命名為“現觀”。這種對歷史重新現下觀看的片段感、沖突感和不確定性是我極力想表達的。

FOTO:攝影對你來說意味著什么?更多時候是一種創作的媒介,還是興趣所在?如果說《現觀》是你打破歷史符號得以命題還原的作品,那么攝影是否是你認為承載這種還原的最佳媒介手段?

王:攝影對我來說就是媒介,我不是紀實攝影師,我也不在乎決定性瞬間。我更忠實于圖像,比如架上繪畫和攝影圖像。我不認為分辨二者在媒介上的區別還有多大意義,Gcrhard Richter畫過大量照片,英國畫家Dan Hays甚至在Thomas Ruff之前就畫過類似JEPG的像素繪畫,這一切都是圖像。圖像最有意思的一點就是對片段似乎“客觀”的重構,上面提到的Richter和Ruff就是繪畫和攝影的最好例子。而這種客觀假象的背后是觀看和敘事的不確定性。至少在現在,圖像是我最感興趣的材料。

FOTO:《現觀》系列的呈現似乎將你架在一個比較難超越的美學高度,關于之后的創作你有哪些新的計劃?

王:現在有三個進行中的系列,一個是《現觀》系列的后續,和另外兩個全新的系列。

POTO:新的系列創作是關于哪方面?能否簡單聊聊?

王:《受難地景與含混的第二種狀態》是2015年6月開始的。“含混的第二種狀態”這個題目出自英國作家William Empson的《含混的七種類型》,文學上所謂的“文本細讀”的理論就建構于這本書,七種含混的概念被William Empson建構并用來分析解構復雜的文本。而含混這個概念在制作《現觀》的時候就非常吸引我,我一直覺得《現觀》即有明確的歷史指向部分,也有弱化歷史的部分,形成一個含混的狀態。而《受難地景與含混的第二種狀態》就從文本的含混出發,放大這種沖突感。這個系列在北威爾士的Dolbadarn Casle附近取景,英國畫家透納也在這個位置創作過。在透納的作品中,Dolbadarn Castle完全就是受難風景,是讓人極度壓抑的景觀。而透納之所以創作出悲劇氣息的作品,只因為Dolbadarn Castle原先關押過一個王子,這個被寫進藝術史的“受難”地點只是因為文學記錄上的一個片段引申。一個圖像到底能承載多少文本,我自己也不知道。我認為閱讀圖像始終有一個沖突的狀態,一方面圖像可以包括其背后的歷史命題,可我們有經常誤讀所指引出的文本。所以我引用了《含混的七種類型》中解釋的第二種含混即文本引起的多意并存來解釋這種沖突。在視覺上,我參照了透納繪畫中隱晦且有些悲劇以為的色彩來傳達我認為含混的地景。這個系列其實和Dolbadarn Castle附近的景觀關系不大,我更關心歷史命題在圖像閱讀中沖突且含混的這一狀態。

FOTO;藝術的創作或許不應該兼顧年齡的因素,你的作品中所透露出的歷史沉淀的厚重感與古典審美藝術的詩意性,似乎并不貼服你的年齡本身,所以就創作而言,你是否受到哪些因素的影響或啟示?

王:這也許和我的視覺經驗有關。我很早就進入了藝術學院,接受了似乎很“前衛”的攝影教育。不過最打動我的始終是與崇高(Sublime)有關的藝術作品,不管是哥雅式的歷史崇高,或者是Barnett Newman和Anish Kapoor的后現代崇高。我不確定《現觀》是不是一個“古典”產物,但《現觀》有畫意攝影的影響但有涉獵當代命題,不過我確實在《現觀》中試圖擺脫“古典”或“當代”的片面的時間性。

FOTO:你認為自己觀看事物的角度與留學的經歷有何關聯?

王:也許會有,也許每個作者的經歷可能都會出現在作品中。不過我覺得這個問題我自己回答不了。

FOTO:你更欣賞哪種狀態下的自己?工作or藝術創作,抑或二者都不是?

王:我不知道我欣賞不欣賞我自己。我不想多談自己,杜尚說過只有藝術家沒有藝術品,我不太同意,我覺得正好相反。