王臨乙王合內雕塑展“至愛之塑”策劃志

曹慶暉

王臨乙王合內雕塑展“至愛之塑”策劃志

曹慶暉

編者按:曹慶暉教授作為中國現代藝術史的知名學者,近年來多參與策展工作,將嚴肅的研究轉化為普通人可以了解的美術展覽,讓那些被人們遺忘的現代藝術家被重新認識,例如:2014年的展覽“含淚畫下去——司徒喬藝術世界的愛與恨”就造成了強烈的社會反響。他的策展活動具有鮮明的特色,尤其善于挖掘藝術家的情感世界,仿佛將藝術家還原到展覽現場,深深打動觀眾。這次“至愛之塑——雕塑家王臨乙王合內夫婦作品文獻紀念展”的成功也在于這種“情”的表達,正如本文所流露的人的內心的柔軟。

Editor’s note:Professor Cao Qinghui, a famous scholar of Chinese modern artistic history, has been participating in exhibition planning and organizing in recent years. He tries to turn serious research into art exhibitions ordinary people may understand so as to make forgotten modern artists known again by the public. For example, the exhibition “Painting with Tears: Love and Hatred in Situ Qiao’s Art World” in 2014 aroused strong responses in society. The exhibitions he planned have distinctive characteristics, and he is especially good at exploring the artists’ emotional world which may impress the audience deeply, as if the artists themselves were brought back to the exhibition. The success of “Sculpture of Love: Memorial Exhibition of Works and Literatures of the Couple Sculptors Wang Linyi and Wang Henei” also lies in the expression of such“emotions”, just like the tenderness of human beings’ inner world revealed in this article.

王合內 行走中回頭的豹 石膏圓雕 30x86x33cm 1957年 中央美術學院美術館藏

由中國美術館和中央美院聯合主辦的“至愛之塑——雕塑家王臨乙王合內夫婦作品文獻紀念展”自去年冬季在中國美術館首展以來,在美術界以及廣大藝術愛好者中取得了比較熱烈的反響,目前該展又移師中央美術學院美術館主場,重新布置,繼續展出。作為這個展覽的主要策展人,在此談談當時策劃該展時的大致情況與基本想法,既作為回顧,也作為鞭策。

王臨乙和王合內先生對于我來說,并不是從2015年辦“至愛之塑”這個展覽才開始了解的。大約在20世紀90年代初,坐落在王府井的中央美院陳列館曾經舉辦過名為“名師的足跡”的系列展。在我印象中,曾展出版畫、雕塑等系的老先生的作品,其中就包括王臨乙先生和王合內先生。那幾個系列展覽規模不大,但展品都有代表性,目睹那些原作的經歷,給我留下非常深刻的印象,至今我還保留著其中幾個展覽的小折頁。

我們這一茬學生在美院念書的時候,這一輩老先生都已經退休了,也沒教過我們,但有些還能見著,于是也就有點兒印象,這點兒印象會構成一種“集體在場”的情感,從這一點講,又好像沒覺得他們其實已經離我很遠了。

但畢竟他們都已經離開了這個世界。隨之,我們這一茬人就遭遇到兩代人對這一輩老先生的不同反應。一代人是這些老先生當年曾經教過的那些老學生,他們不少現在都已是古稀老人了,對老先生非常有情感,非常愿意對老先生的人生與藝術有所交代或有所研究。而另外一代則是比我們還要年輕的后輩,他們盡管也曾在美院讀書,但并不十分了解自己所從事學科專業在中央美院——往大了說或者在中國——發展的基本歷史與問題,甚而對應該知道的學科內主要藝術家,反應也比較茫然。一茬又一茬的人走了,一茬又一茬的人來了,懵懵懂懂,糊里糊涂,這不能全怪后生。

所謂傳承,不是一句空話!目前,做展覽,為老先生做些有意義的事情,應該是最為切實有效的紀念和傳承方式之一吧。

在2014年最初觸及中央美院美術館館藏王臨乙王合內捐贈作品與資料時,我切實經歷到某種心靈的觸動,有一種將這種觸動傳達出來的強烈愿望,這種愿望是那么真切具體,一點也不抽象。

“至愛之塑”展覽一角(中國美術館)

“至愛之塑”展覽第三部分總述(中國美術館)

“至愛之塑”展覽集合整理的王合內作美院同事小像(中國美術館)

“至愛之塑”展覽開篇(中央美術學院美術館)

在盤點的第一天,美術館典藏部同事和我打開一個經前期整理移交到美術館的黑皮箱,這個黑皮箱里的東西主要是各種證件,其中有王合內的出生證明,王臨乙在法國的留學學習證明,王臨乙王合內的結婚證……我平常在照片里所見到的王合內,多是一個上了年紀的老太太,但粘貼在這些文件上的發黃的照片,展現的卻是一個漂亮溫婉的異國美少女,這種巨大的視覺反差讓我感慨,也有些興奮,我一本一本地慢慢往后翻,看到了北平藝專服務證、文代會列席證、中央美院工作證、圖書館借書證、王合內入籍證明、城鎮居民戶口本、身份證、外國人副食品供應證、中國美協會員證、老年優待證、護照、名片、乘車卡、醫療卡、糧本、油本、流水賬本……一路看下來,就覺得這個皮箱越來越沉,時間也好像開始黏稠起來。翻到最后,我看到兩個倒扣的藍本,翻過來打開的那一剎那,映入我眼簾的是兩本火化證!一本是王臨乙的,一本是王合內的,我記得它們好像是用猴皮筋系著,被整整齊齊地疊放在箱子的最底層。那一瞬間,我心底泛起的是“竟無語凝噎”的酸楚。

我不知道別人看到這些雜七雜八的物件是什么反應,反正我是被撼到了,我從未想過已經走了的一茬人會以這樣的方式和我“握手”,并且毫無保留。如此珍貴的素材,有機會真應該好好梳理研究一下,好好為他們做個展覽,我當時就是這么一種心情。

從小皮箱開始,美術館典藏部開始逐一仔細盤點館藏王臨乙王合內全部捐贈物品,包括雕塑與繪畫作品、私人影集、書信日記與“文革”交代材料等文獻手稿資料、幻燈片等等。相比其他藝術家捐贈,王臨乙王合內身后捐贈給學校的物品差不多是他們全部的身家性命,因為他們一輩子沒有生養子女,所以我在其中看到了在其他藝術家捐贈中沒有的東西,比如私人影集。這些影集有十幾本之多,幾乎記錄了王臨乙王合內從少年時代到告別時刻的全部重要的人生軌跡節點,掃描下來大概有幾千張。我深愛這獨一無二的資料,工作期間經常在電腦前瀏覽這些陳年舊照,特別是面對那些陌生的身影,總是翻來覆去地想:他(她)是誰?他(她)從哪里來?他們怎么認識的?他(她)后來到哪里去了?他(她)還好嗎?有時候,我為辨識出其中的一個人物而感到興奮,但更多的時候是無解的凝視,但我并不覺得有什么遺憾,甚至覺得無解或許是最好的答案,因為人間有太多的不幸和悲涼,特別是我所觸摸的這一代所謂出身于舊社會的知識分子留學生,他們好日子不多,苦日子不少。家破人亡、妻離子散,甚至在“文革”中被迫害致死這些不堪回首的事情,在王臨乙王合內最親密的朋友中不是都曾發生了嗎?

王臨乙王合內的遺留物中有不少未經整理的文字材料,其中絕大多數是“文革”期間的“交代材料”,像王合內這樣一位加入中國籍的法國人,也得用盡可能通順的中文交代和抄寫自己1949年之前的所有“歷史問題”。他們在“文革”期間交代的主要歷史問題其實翻來倒去就那么幾件,而且都能說得清楚,但卻要老老實實地交代,始終不斷地交代,并對所交代的問題自覺進行上綱上線的罪名定性,當然他們也要配合組織證實別人的歷史問題,而作為妻子的王合內也必須對她的丈夫有所批判。這些沒完沒了的問題交代對于他們夫婦特別是王臨乙來說,如鍘刀懸于命門,精神壓力極大,但對今天的研究來說卻彌足珍貴,我正是從這些交代材料提及的事實或縫隙中,織補了他們人生軌跡的很多針腳,進一步豐富了對他們的認識和了解。

做展覽的機會說來就來了。2015年春,中國美術館和中央美術學院美術館達成合作協議,決定于當年11月為王臨乙王合內舉辦一個比較大型和全面的展覽,由中央美院美術館出展品和方案,由中國美術館出經費和場地,我應邀作為主要策展人進入策展團隊。這樣,在春、夏、秋三季,熟悉和研究典藏部提供的王臨乙夫婦館藏數字化材料成為我的主要工作之一。那一時期,心情隨材料起伏,酸甜苦辣咸,五味雜陳,能夠對有質量的藝術人生有所進入和體會,這或許是讓人不覺疲勞的最好解釋了吧。

在展覽開幕前的一個月,策展團隊進入展覽的全面策劃與實施階段。在這個階段,首先需要明確的是展覽主題和名稱。在我看來,王臨乙王合內終其一生都沒有做過真正像樣的展覽,即使是當年給我留下深刻印象的“名師的足跡”,其實也還是那種擺作品掛作品的粗放陳列。時代不同了,條件不同了,關于怎樣做展覽的認識也不同了,盡管這次在中國美術館的大展依舊屬于回顧與紀念性質,但怎樣紀念和回顧首先是我要思考的。

我有兩點比較明確,一是關于王臨乙夫婦的展覽和研究基礎至今比較薄弱,這樣的基礎不支撐策展人預設問題并組織藏品來回答問題;二是館藏王臨乙夫婦的作品與資料絕大多數未向學界和公眾開放過,這樣的現狀要求和期待策展人盡可能以相對包容的題目向社會公開藏品。這兩點決定了展覽的主題和名稱重點不是討論問題,而是總括藏品及其背后的人生。那么什么題目可以體現出這種要求?我曾經試圖從王臨乙夫婦撰寫的文章中提取能夠作為標題的話語,也曾經試圖從學生或同仁的訪談中捕獲能夠作為標題的言論,還曾經試圖從法文或中文詩歌和歌曲中尋找靈感,但均無比較滿意的收獲。最終,還是回到了具體對象和全數資料本身去尋找那個帶有總括性的大邏輯。在這個尋找的過程中那些令我深有感觸甚至唏噓的諸多細節這里不詳細說,我只想說當我了解了很多之后重新再看王臨乙夫婦的學生為他們撰寫的墓志銘時,我覺得他們的概括真是非常準確到位,那句話是這樣說的:“他們是一對敬業于事業、忠貞于愛情的人。”事業自然是雕塑藝術事業,但他們的愛情卻并不止于大家所理解的那種由戀人而夫妻的異國婚戀關系,雖然這是他們全部愛情生活的基礎,但我在王臨乙夫婦的人生和藝術中卻能夠體會到一種大愛的品行存在。

由此,我逐漸明確這個總括性的標題中不可或缺的應該有這樣兩個關鍵字:“愛”和“塑”,并形成“愛之塑”的提案交團隊討論。愛這個字放到其他藝術家那里或許有些讓人覺得倒牙肉麻,但放在王臨乙夫婦這里則非常貼切。我的解釋是:他們相愛,他們尊師愛友,愛國愛家,他們愛自然造化中的蕓蕓眾生,愛雕塑事業以及所培養的接班人,他們用自己的一生在師生中鑄造了一尊愛的紀念碑。后來團隊經過磋商并綜合各方面的要求和意見,確定為“至愛之塑——雕塑家王臨乙王合內夫婦作品文獻紀念展”。

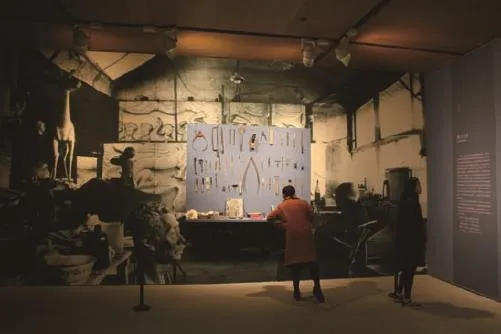

“至愛之塑”展覽一角(中央美術學院美術館)

在主題名稱的逐步確定過程中,策展團隊已同步基于中國美術館給定的五層展示空間做進一步的籌劃。這期間,團隊著手解決的主要問題有兩個,第一是最終調用哪些物品入展,第二是怎樣用這些物品在中國美術館五層那個像拉火車一樣一字碼開的三個廳里說事兒。

通過典藏登記,我們很清楚王臨乙夫婦的作品館藏情況,他們兩位在1949年以前的雕塑作品,留下來的實物特別少,主要是1949年以后的雕塑創作(尤其是王合內),如果展覽僅立足于作品遺留現狀來呈現,不僅不夠完整而且前后比例失調,因為我們要做的是一個比較全面的回顧紀念展,而不只是回顧紀念其中的某一個時段。如何彌補1949年前展品的不足?只能通過那些照片和文獻資料的案頭工作想辦法,這個困局開始逼使我在這方面要打更多的主意。就一般展覽來說,照片和文獻的使用主要是輔助作品,作品是主體并且是第一位的,但這樣的常規做法在面對王臨乙夫婦藏品具體特殊性時頓時就偏癱了。顯然,我們不僅要充分利用王臨乙夫婦的影集、幻燈和其他文獻資料,而且還要徹底改變它們的輔助說明的位置,讓它們成為富有歷史邏輯和建立藝術敘事的作品,從展覽本身說白了就是要把這部分內容中的精華當作藝術作品對待,把它們裝框上墻,給它們隆重的待遇。好在,王臨乙夫婦的這部分遺產足夠配得上這樣的待遇。

這個想法明確之后,再與團隊成員溝通的時候,我一直強調“兩個”展品,即實物和影像。但如何用“兩個”展品為兩位藝術家在中國美術館五層的三個廳里辦一個夫妻藝術回顧與紀念展,這就涉及展品組織與空間切分的問題。這其中,既要有合情合理的歷史邏輯,又要使各展廳充實飽滿,而且比較關鍵的是要將王臨乙夫婦作為一個整體對待,因為我們做的既不是單獨的王臨乙紀念展,也不是單獨的王合內紀念展。根據中國美術館五層主廳小和東西兩廳大的實際情況,也根據兩位藝術家藝術人生與創作的實際情況,團隊最終形成的展示方案是:以王臨乙人民英雄紀念碑浮雕居主廳為界,西廳主要以圖像敘事為主,集中20世紀50年代之前但也兼顧20世紀50年代之后,以便與東廳有所呼應。東廳主要以創作敘事為主,集中展示20世紀50年代之后的創作。這樣做的好處是王臨乙人民英雄紀念碑浮雕是他創作高峰的代表作,群眾認知度高,中央美院美術館有關王臨乙人民英雄紀念碑浮雕的收藏比較完整和系統,其中的泥稿和手稿從未整體展示過,這些展品占據這個小主廳足夠飽滿,主題鮮明且氣勢大,既適合迎賓,而且在大邏輯上也不違背王臨乙夫婦的人生軌跡。這個迎賓廳是整個展覽節奏的高點,但并非展覽的開篇。

以王臨乙、王合內遺留證件為元素設計的裝飾圖案(中央美術學院美術館)

藝術家年表(中央美術學院美術館)

“至愛之塑”展覽一角(中央美術學院美術館)

展廳內,王臨乙和王合內為對方畫的肖像速寫的并置展示

與之同時,隨著“至愛之塑”展覽主題名稱的確定,相應三個廳在內容明確之后也在逐步發生和提煉著各自的主題。首先明確的是主廳,因為這一塊內容最單純和齊整,就是碑,再怎么說也離不開“碑”字。如果整個展覽名為“至愛之塑”,那么主廳展示的五卅運動、飛奪瀘定橋、強渡大渡河等浮雕,就是“至愛之塑”中反映藝術家參與民族國家敘事、飽含愛國主義熱情的那塊“豐碑”。后來,策展團隊即以“豐碑”作為主廳的主題。作為開篇的西廳,由于是以為數不多的藝術品實物和大量照片,來講述王臨乙夫婦的故事、他們朋友圈的故事、他們與老師的故事,以及他們早期藝術學習與創作中的基本特色,觸目皆是構成“至愛之塑”的“身影”。我認為“身影”這個詞有歷史質感,也能概括這個廳的視覺感受,后來即以“身影”命名西廳。隨著“豐碑”“身影”的明確,視覺物質形態的思維邏輯開始形成,因為東廳主要是王臨乙夫婦的圓雕、浮雕創作,這樣“造像”的主題名稱也就水到渠成。

王臨乙 福州雨后 布面油彩 34.2×49.2cm 1928年 中央美術學院美術館藏

西廳“身影”涉及利用大量照片、文獻進行美術史敘事,對于美術史專業研究的要求比較高,所以由我來具體承擔落實規劃和撰稿。同時為營造歷史氣氛和情感氛圍,我要求現場播放上世紀法國著名歌手伊迪絲·琵雅芙(Edith Piaf)的兩首歌《玫瑰人生》和《愛的誓言》。主廳“豐碑”的事件和資料比較單純,因此我更多倚重中央美院美術館典藏部副主任李堯辰調配組織,由我和李垚辰負責撰稿。由于主廳位置隆重,雖非展覽真正的開篇,但卻是事關展覽全局的開場亮相,因此策展團隊將中國美術館吳為山館長所撰前言、中央美術學院范迪安院長所撰序言,以及由我綜合相關研究并進一步核查資料和人事檔案后編撰的藝術年表簡編,悉數設計在了主廳。東廳“造像”主要是王臨乙夫婦大大小小的雕塑創作,如何在一個具體的空間里富有邏輯地擺放這些創作,我主要依靠另一位策展人,有實際創作經驗并且是以王臨乙研究獲得博士學位的中央美院雕塑系副教授王偉來考慮和處置,由布展工作經驗豐富的李垚辰機動配合,撰稿由王偉和我完成。在銜接主廳和東西兩廳的過道,策展團隊分別安置了兩塊視頻,主要播放經由團隊訪談剪輯而成的紀錄片以及團隊收集整理的王臨乙夫婦與學生們的照片。

為推動工作順利進行,我先行拿出了西廳“身影”的方案以及文字,以便讓王偉、李堯辰兩位骨干有一個方向,后來待全部方案和文字出臺后,我們又共同討論多次并由我負責統稿文字。這樣在展覽開幕搭建場館前最終形成在中國美術館五層三個展廳的如下內容表述:

【身影】

雕塑家王臨乙、王合內夫婦,離開我們已經十幾年了。十幾年來,除了與他們至親至近的親友和學生——現在也都是古稀、耄耋之年的老人了——已經很少有人能記得起他們的身影了。

王臨乙、王合內是誰?為什么要紀念他們?面對更年輕的美術創作者和愛好者來說,這已經是一個必須要回答的提問。而對于他們至親至近的親友和學生來說,這也是多年來一直企盼的一個交代和慰藉。就讓我們以中央美術學院美術館藏王臨乙、王合內夫婦的遺物,來勾勒和追念他們曾經的身影和傳奇——不,準確地說,是那一代人曾經的身影和傳奇吧!

本展廳主要通過舊照、遺作和遺文,還原王臨乙夫婦的身影和藝術,特別是他們青春的身影和藝術。具體內容分為如下部分:

■ 山高水長——王臨乙和他的老師徐悲鴻。

■ 一生一世——王臨乙和王合內。

■ 地久天長——王臨乙夫婦與留學生朋友們。

■ 寫生的品味——王臨乙1930—1940年代的寫生。

■ 佚像的品格——王臨乙1930—1940年代的雕塑。

■ 青春的眼光——王臨乙1930年代歐游攝影。

“至愛之塑”展覽現場(中央美術學院美術館)

策展人曹慶暉為文化部副部長董偉、中央美術學院院長范迪安、中國美術館館長吳為山、中央美術學院美術館館長王璜生等人介紹展覽內容(中國美術館)

■ 相關文獻。

■ 山高水長

在王臨乙的藝術人生路上,畫家徐悲鴻是對他產生決定性影響的老師。當年,把他招引到身邊親自培養的是徐悲鴻,爭取留學名額把他送到法國并指定他學雕塑的是徐悲鴻,回國后舉薦他為國立北平藝專雕塑科教授、能使他再度赴法有條件迎娶王合內的是徐悲鴻,抗戰勝利后信邀他到北平共建新國立北平藝專的是徐悲鴻,及至1951年他在三反運動中遭誣陷隔離,抱病上書呈請放人的還是徐悲鴻。可以說,沒有徐悲鴻就沒有王臨乙的藝術青春!而他們師生間這份深情在王臨乙夫婦的遺物和舊照中也有清晰的反映。

此外,對王臨乙雕塑藝術成長產生積極影響的還有法國雕塑家布德爾(Emile Antoine Bourdelle)和布沙爾(Henri Louis Bouchard),但非常遺憾,在王臨乙遺留舊照中并沒有發現他們的照片,只有疑似王臨乙在布沙爾工作室學習時的照片。盡管如此,從王臨乙日常和學生們的交流中也能強烈感受到他對兩位藝術家的敬意和尊重。

這份師生情誼,如山高,似水長。

■ 一生一世

王臨乙和王合內堅如磐石的愛情在今天看起來無疑是個傳奇。

1933年王合內從尼斯國立圖案學校畢業考入巴黎國立高等美術學校學雕塑的時候,王臨乙已經是二年級學長。他們邂逅于巴黎春季美展并開始交往戀愛,但兩位年輕人羅曼蒂克的戀愛并沒有得到王合內父母的祝福,他們強烈反對自己視若明珠的小女兒嫁給一位來自又遠又亂的窮國的藝人,但對成績優異的王臨乙一往情深的王合內卻不改初心,無奈的父母最終同意等王臨乙回國拿到職業證書后他們才可以結合。王臨乙前腳畢業后腳立馬就趕回國找機會,等他在恩師徐悲鴻舉薦下拿到國立北平藝專教授聘書后,還真就又馬不停蹄地回頭來找他的合內。

有情人終成眷屬。但迎接這對新婚夫婦的不是安居樂業,而是盧溝橋事變以后的兵荒馬亂和顛沛流離。沒有誰聽說王合內抱怨和后悔,只見她嫁夫隨夫、任勞任怨地忍受著這個國家正在發生的苦難。好不容易不打仗了,好不容易盼到解放了,誰承想在三反運動中王臨乙又受到貪污誣陷而被隔離審查,她擔驚受怕卻又手足無措,誰能幫她?誰敢幫她?聞聽丈夫自殺,情急之下她只能找徐悲鴻院長救夫回家!事實證明她的丈夫是清白的!

她愛她的丈夫,愛得無怨無悔,她愛這個國家,愛得改籍入華。但現實總是那么殘酷,十年浩劫的內亂自然也少不了波及她的丈夫還有她。可是1976年王合內第二次回法探親,總是說中國很好、她在中國很好,她謝絕了哥哥的挽留,告別故鄉又回到她的中國,回到她和王臨乙的家。兩人甘辛相共,攜手走過六十年的鉆石婚紀念日,臨了卻是王臨乙在1997年7月先走了,留下王合內在不是家鄉的家鄉想他和想家。“苦海,泛起愛恨,人世間難逃避命運。”兩年半后,王合內在北京逝世,享年88歲。

王臨乙和王合內這一生一世的愛,不容易、不簡單。

■ 地久天長

王臨乙上世紀二十年代末跟隨徐悲鴻學習,隨即不久又在徐悲鴻爭取和安排下留學法國學習雕塑,先后畢業于里昂和巴黎的美術學校,后來成為他妻子的王合內也是他在巴黎國立高等美術學校的同學,所以他至親至近的同學圈主要是中央大學藝術系徐悲鴻嫡系子弟,以及同時入讀里昂、巴黎美術學校的同學——特別是中國留學生同學。他們這二三十位中國留學生同學1931年4月2日在巴黎發起成立的以“聯絡感情共同研究藝術為宗旨”的“中國留法藝術學會”,現在已成為學者們深感興趣的研究對象。這其中與王臨乙關系最為密切的有呂斯百、常書鴻、吳作人、秦宣夫等人。他們不僅是同學,而且回國后也有共事甚至是長期共事的經歷,從黑發到白發,在歲月滄桑的幾十年中,一直保持著家庭間的交往和友誼。

王臨乙夫婦的這些同學或同事,不少人也是進入二十世紀中國美術史的名家,每個人也都在時代的波濤中走過了自己滿是愛恨情仇的人生和創作道路。所以,與其說這里觸及的是王臨乙的故事,還不如說是觸及到一代人的故事。

朋友一生一起走,那些日子不再有,

一句話,一輩子,一生情,一杯酒,

朋友不曾孤單過,一聲朋友你會懂,

還有傷,還有痛,還要走,還有我!

這一代老朋友,太值得追念和研究了!

■ 寫生的品味

王臨乙當年在法國學習的素描和速寫成績相當突出,這不僅在他的畢業證明上有確鑿顯現,也有低班同學常書鴻的回憶為證。常書鴻曾經在他的回憶錄里說,由徐悲鴻保舉派出的王臨乙、呂斯百這兩位同學“以出色的成績震動了里昂美專”。震動——可見這個印象在常書鴻心里有多重。

但令人遺憾的是,在王臨乙遺物中存留的早年在法學習作業并不多,而且他在1949年前的素描或速寫寫生也不多。盡管如此,我們還是能夠從中選出不同時期的若干作品——包括在法留學時期的女人體習作,1936年回國完成的女人體習作,以及1939年內遷云南時期少數民族婦女寫生——來了解其中的優點。

其中最突出的是,也是一以貫之的,正如雕塑家錢紹武曾經評論的那樣:“他沒有什么條條框框,只是憑著自己靈敏的天賦和誠懇的學習態度,既不虛夸也不造作,聰慧尖銳的觀察和心手的天然協調,以及中國人對線的特殊敏感,幾乎不走彎路地畫了出來,所以看不見很多磨蹭修改的痕跡,卻落落大方、形神俱足。”

“落落大方”,正說出了王臨乙寫生的品味。

■ 佚像的品格

從登記在冊的王臨乙遺作情況來看,他1949年以后的雕塑作品相對保存比較完整,1949年前的除個別以外絕大多數沒有保留下來,這些沒有保留下來的作品中的重要部分,尚有照片且只能通過照片解讀,因此,這里以佚像稱呼。

王臨乙的這些佚像涵蓋兩個時期:(1)1930年代初在里昂和巴黎留學完成的人體習作與創作稿。(2)1936—1948年的委托訂件、教堂訂件和個人創作。由此可以分析,王臨乙1930—1940年代雕塑的品格:

1.注重大體。這方面的特點與他的寫生品味之間有緊密的邏輯關聯。注重大體從雕塑訓練上講,是寫生整體觀察方法的進一步實踐,但當王臨乙將這種方法上升到藝術審美原則來要求的時候,就顯現出一種特殊的品質:不輕飄,不瑣屑,有重量。

2.格調方正。雖然王臨乙是法國學院雕塑科班出身,但總體上卻不給人以“洋派”的面目。雖然他在法國怎樣接觸和理解煌煌中國雕塑傳統還是一個有待研究的課題,但顯而易見的是佚像所反映出他傾向中國雕塑大器樸茂一脈的意識還是比較自覺和連貫的。這種意識和注重大體的品質相合相生,強化了雕塑表現的力度和厚度,造成一種方正端嚴的雕塑品格。

3.抱有態度。無論是委托訂件,還是個人創作,無論是名人肖像,還是歷史題材,無論是寫實,還是隱喻,其中的代表作都顯示出王臨乙這一時期雕塑創作中的一個基本傾向,即他是一個有思想有態度有立場并且是站在公義一方的雕塑家。人正,格調也就不俗。

■ 青春的目光

近年來,學術界對于民國攝影的研究興趣與日俱增,屬于那個時代的攝影師專案研討也逐漸呈現在公眾的視野里。在此,想提請同仁注意的是,攝影作為一種藝術,并不見得只為大家認同的職業攝影師才能實現和把握。有藝術背景的畫家、雕塑家一旦有條件拿起相機,并且有興趣搗鼓,那么他們出手的照片就很難說只是一張老照片那么簡單了。這方面,進一步征集、研究和討論的空間其實都還是蠻大的。

這里,僅以王臨乙為例,向觀眾展現他的歐游攝影,同時也向同仁提供另外一種討論攝影的可能性。

王臨乙喜歡攝影,他自己有一部相機,這是他能拍攝這批照片的基本前提。但他從未將這批照片以任何方式公布,只是精心地將它們插放在影集里。不公布,顯然意味著王臨乙沒有自詡攝影家的企圖,而精心保留也不見得只是出于紀念的需要,這其中有對作為藝術的攝影的自我欣賞和陶醉。

根據照片信息,這批照片主要是王臨乙和曾竹韶兩人結伴在歐洲旅游的記錄(其中夾雜的個別照片也包括王臨乙在法學習拍攝的教室和模特兒),內容主要包括海濱城市港口海岸、山區風景以及古希臘廢墟,這些照片非常講究構圖,也善于抓拍特殊光影下的景物,圖像呈現富有藝術美感和意境。由這些照片看過去,似乎可以碰到青年王臨乙平和而又幸福地打量著這個世界的目光——那是一種干凈的、青春的目光。

【豐碑】

1958年在天安門廣場落成的人民英雄紀念碑,是新中國成立后為紀念鴉片戰爭以來無數先烈在反帝反封建的革命斗爭中拋頭顱、灑熱血、最終建立新中國的歷史紀念碑、革命紀念碑和國家紀念碑,也是標志新中國城市公共雕塑啟程的一塊里程碑。人民英雄紀念碑浮雕,是新中國成立初集中最優秀的雕塑家,動用大量人力、物力和財力,用五六年的時間規劃和完成的。而在三反運動中經歷誣陷剛剛獲得平反的王臨乙有幸成為其中的主創人員之一。

首都人民英雄紀念碑興建委員會美術工作組1952年6月19日正式成立,王臨乙隨后即受聘為美工組成員,曾經目睹五卅慘案的王臨乙后來成為負責“五卅運動”浮雕的主創雕塑家。在創作過程中“五卅運動”的方案一度被改為“強渡大渡河”和“飛奪鐵索橋”,王臨乙為此也付出了心血,作有泥塑草稿,后來又按要求回到“五卅運動”這個方案繼續深加工,而最終呈現的浮雕《五卅運動》無疑是標志王臨乙雕塑創作生涯高峰的代表作。

浮雕《五卅運動》在藝術處理上吸收了北魏浮雕《帝后禮佛圖》的構圖方式,并沒有采取通過人物分組來布局畫面的常規做法,而是以整體統一的造型將人物按照前中后層次布局在一個連續性的橫向節奏帶上,這樣橫看是一個運動的行列,同時又有縱深空間厚度,呈現出和其他浮雕創作者不一樣的意匠手法。王臨乙自己曾經在文章里總結的完好的雕塑應具有的三個特點——注重輪廓、注重深淺凹凸起伏程度、注重光線流動的過程——同樣也適用于對他創作的這塊浮雕的分析。

這里展出的是中央美術學院美術館所整理的王臨乙參加人民英雄紀念碑浮雕設計制作的全部圖文資料,按照當年方案變動和實際材料遺存,分為五卅運動、強渡大渡河、飛奪瀘定橋三部分陳列。

【造像】

王臨乙、王合內夫婦既是相濡以沫的人生伴侶,更是志同道合的藝術伉儷。他們結婚六十載,獨立或共同完成了許多作品。王合內更多是在1950年后沉浸于動物雕塑和人物雕塑,到1960年正式進入中央美院雕塑教學崗位。而王臨乙從1935年留學畢業回國后就一直在雕塑教學一線,由北平藝專到中央美院,從事雕塑教學半個世紀,為中國現代雕塑教學在上個世紀的確立和發展做出了奠基性貢獻。

今天所保留的王臨乙夫婦在雕塑創作與教學方面的物證,主要集中在1950年后,比較清晰地反映了兩位雕塑家與新時代新要求之間的應答關系,這種應答關系反映到作品上具有鮮明的時代風貌,從而成為對這個時代的造像,而這種應答關系反映到教學上,也就體現為雕塑家怎樣為時代造像在藝術規律和方法上的思考與總結。雖然“三反”運動以后王臨乙的身體越來越受疾患限制,特別是在后期,雕塑創作在數量上已不及王合內,但作為甘辛與共的老伴兒,他的主張和追求也可以通過王合內的作品獲得理解和把握。

重視對他們為時代造像的作品研究是我們的第一要務,反映他們為時代造像的教學思考也是我們責無旁貸的任務,因此,本展廳內容由如下部分構成:

■ 中國氣派——王臨乙1950年代大型浮雕創作

■ 人民頌歌——王臨乙1950—1960年代肖像雕塑與繪畫寫生

■ 愛的世界——王合內動物雕塑與繪畫寫生

■ 我的中國——王合內人物雕塑

■ 相關文獻——王臨乙、王合內部分教學、創作、學習筆記及其他

■ 中國氣派

王臨乙并沒有因其“西學”的經歷而固守西洋雕塑標準,而是從更高、更廣的藝術視野探尋中西方相通的藝術規律。他重視和汲取中國古代雕塑藝術營養,這方面的意識在他留學之際就已經萌芽了,待逐漸進入創作和教學領域后,他對漢唐雕塑、青銅器、畫像石等傳統藝術中的語言與格調多有研究且不斷加以總結和提倡。他一生倡導弘揚民族雕塑傳統,踐行著“融匯中西”的藝術理想。

王臨乙對于大型室外雕塑以及民族傳統雕塑藝術做過深入研究并富有建樹,更是以浮雕創作見長,他出眾的繪畫功底在浮雕創作方面得到充分的施展。從早期的“大禹治水”“孔子像”,再到后來的大型浮雕創作“民族大團結”“五卅運動”“四象”“民族宮浮雕”等,王臨乙各時期的重要代表作也幾乎都是浮雕作品,這在同時代的雕塑家中是十分獨特的。

王臨乙浮雕藝術語言運用精到、嫻熟,并成功借鑒了中國傳統壁畫和浮雕的藝術表現手法。他的作品畫面整體效果強烈,既有裝飾性,也有寫實性與生動性,簡潔大方,剛勁有力,錯落有致,和諧統一,頗具漢魏風骨,極富中國氣派。

■ 人民頌歌

1949年中華人民共和國成立的時候,王臨乙正值不惑的年紀,到1984年古稀退休時,王臨乙在中央美院的教學崗位上從事創作教學應該有三十多年。但是他的這黃金三十年和其他藝術家一樣,在接二連三的政治運動中有效創作時間大打折扣,并且由于三反蒙冤過早導致他終身疾患纏身,使他沒有產生和“參加革命工作”三十年成正比的創作數量,除了幾件著名的大型浮雕創作之外,只留下十幾件肖像雕塑作品和為數不多的一些速寫畫稿,然而僅從這些數量不多的遺留中,我們也能看到王臨乙在新時代新社會對人民的贊美和歌頌。雖然這其中有文藝方針的政治要求,但也與他接受徐悲鴻“藝為人生”的思想啟蒙,懷有心系家國的儒家知識分子情懷之間富有因果關聯。

在人民頌歌這個大主題下,我們將王臨乙對英雄、模范、戰士、農民、工人、學生、平民的表現,還有對他曾經訪問的東歐社會主義國家捷克斯洛伐克和羅馬尼亞的速寫,一體呈現,以圖展現人民在五六十年代的政治含義。從中,我們看到王臨乙的雕像或速寫,以樸實內斂含蓄的歌頌見長,話不多,點到即可,但又不索然無味,亦正如他這個人給學生留下的印象。

■ 愛的世界

王合內天生有一顆慈愛悲憫之心,無論是對家人、親友,乃至一花一樹,小貓小狗、小雞小羊,抑或整個世界,都是充滿愛意,這些愛無不體現在她的雕塑作品之中。

王臨乙 民族大團結 石膏浮雕 240×396×27cm 1951年 中央美術學院美術館藏

王合內十分喜愛動物,藝術創作更是以動物雕塑見長。在她所有遺留作品中,動物雕塑作品占絕大多數。這些作品題材廣泛,有貓、熊、虎、豹、鹿、羊、馬、牛、鵝、松鼠、熊貓、金魚等。這些作品的尺寸不一,形式多樣,材料各異;既有生動、可愛的小品,也有塑造嚴謹、充滿體積感與空間張力的大型力作。既有沁透著舐犢之愛的羔羊、小鹿,也有充滿陽剛之氣的虎、豹。王合內曾經這樣總結她的創作經驗:“必須愛動物,對動物有感情;沒有感情,是搞不出動物雕塑來的。”

這些作品就好似她哺育出的生命,無不流露著作者對生命的愛憐與贊美,我們仔細體味,似乎還留有她身體的溫暖。

■ 我的中國

從1937年與王臨乙結婚來到中國,到1955年成為加入中國籍的法裔中國人,直至2000年長眠于此,王合內在中國生活工作了六十多個春秋,把人生中幾乎全部的情感都奉獻給了他的愛人和中國人民的雕塑藝術事業。我們覺得,這份情感已經不是“我愛中國”所能表達透徹,因為她早就不把自己看成是一個外國人,中國就是她的國,就是她的家,中國就是“我的中國”。她自己曾經動情地說:“在那里,我有過痛苦,也有過歡樂,在那里,我看到了一個新時代的誕生。無數英雄為了他們崇高的理想獻出了自己的生命,這一切都深深地印在我心里。我愛法蘭西,我愛中華,她們同樣占據著我的心。我對自己的一生并不后悔,盡管對一個年青、軟弱的女子來說顯得那樣艱苦!”

王合內表現的中國,題材涉獵豐富,情感表達細膩,語言兼取中西之長。優秀的中國女雕塑藝術家,用之于王合內,妥帖!

2015年11月30日,“至愛之塑——雕塑家王臨乙王合內夫婦作品文獻紀念展”在中國美術館如期開幕,隨著琵雅芙歌唱的旋律,看到蒞臨現場的觀眾專注于我們設置的所有版塊和細節,策展團隊的每一個人都感到如釋重負和喜悅,我們認認真真地做了一件有意義的事,這比什么都重要。按計劃,2016年3月4日至4月3日,“至愛之塑——雕塑家王臨乙王合內夫婦作品文獻紀念展”將在中央美院美術館展出一個月。策展團隊又根據中央美院美術館的空間特點,重新設計視覺識別系統,將原有的三個版塊整合為“身影”與“造像”兩個版塊(“豐碑”納入“造像”),并以新的思路調配資源,以面對和處置該館迥異于中國美術館方正空間的那種不規則空間,限于條件當時未能在中國美術館展示的作品和實施的想法——比如怎樣呈現王臨乙夫婦遺留的幻燈片——也都借此機會被安排和落實。整個展覽,策展團隊盡最大努力因地制宜地做出適當而必要的調整,但不變的是對傳承的敬重,對做事的擔當。

曹慶暉:中央美術學院圖書館副館長 教授

A Record of the Planning of “Sculpture of Love”, the Sculpture Exhibition of Wang Linyi and Wang Henei

Cao Qinghui