遼代“女真鹿官戶太保印”銅印補議

李智裕

遼代“女真鹿官戶太保印”銅印補議

李智裕

女真鹿官戶太保印 監鹿詳穩司 鹿官 鹿人 遼興宗

遼陽市博物館藏遼代“女真鹿官戶太保印”,印文“太保”二字篆刻鑄造工藝比較粗陋,以致于存在缺筆現象很容易造成誤讀。根據館藏該方銅印材質規格和篆刻鑄造工藝,推測是地方低級別官員。“女真鹿官戶太保”與《遼史》中記載的“監鹿詳穩司”、“ 監養鹿官”、“鹿人”屬于同一管理機構系統。該印鑄造時間應是在遼興宗耶律宗真之前,而且在遼東山地地區發現該印,推測應與遼代部分女真人南遷有一定聯系。

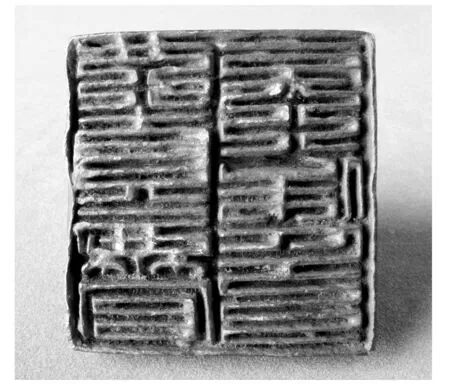

遼寧省遼陽市地區出土的遼“女真鹿官戶太保印”現存放于遼陽市博物館。目前遼陽地區發現的官印中,金代官印數量最多,遼代官印僅此一方,所以該方銅印的發現與研究具有重要意義。筆者以前曾有幸近距離觀察過該方銅印,也嘗試對印文進行考釋。文章構思過程中,欣聞趙中文先生與馮永謙先生(以下簡稱趙、馮文)已經對該件文物進行研究,而且文章已完成并投刊即將發表,因而就此停筆作罷,以待方家大作。趙、馮兩位先生文章發表后有幸拜讀①,文章中觀點論述頗為精彩,印文考釋也十分詳細,些許遺憾的是大作中只配有所鈐印文。為了更好地將館藏該方銅印展現于世人面前,以為科學研究之用,現配以銅印照片并將筆者不成熟觀點進行補充說明。

趙、馮兩位先生在對館藏該方印文釋讀頗顯功力,不需贅述。僅對館藏銅印“太保”二字作補充說明。根據文物照片可以看到,所篆刻“太”字,也是有意識突出一點。以前諸多學者之所以將此字釋讀為“大”字,估計多是沒有機會看到原文物,直接根據所鈐印文進行釋讀。由于該方銅印印面局部不平,所鈐印文造成該處并不突顯,因此往往釋讀為“大”字。從文物照片可以清晰看到,以前認為是“使”字,與字形明顯不符。東北地區發現的遼代漢文官印中“啟圣軍節度使之印”②、“清安軍節度使之印”③所篆刻“使”字雖然風格不同,但字形結構清晰可辨,均與本文中“保”字相差非常大。所鈐印文非常明顯可以看到該處所篆刻部分沒有完全封閉,因此很容易給學者方家造成誤讀,認為該字是“使”字。近距離觀察原文物,確實“保”字左半部上面“口”有缺損尚未完全閉合,并非磨損所致。學者研究認為,遼官印的篆文無論是漢字還是契丹文,均折疊回轉較多,且折筆很硬,幾成直角,與宋印區別較大④。往往由于折筆過硬追求角度,篆刻以及鑄造時非常容易出現缺損情況。經過細致辨認,此處缺失部分并非有磨損痕跡,而是印面面積有限,篆文折疊回轉較多而造成局部缺筆現象,釋為“保”字無誤。另外根據對原文物仔細觀察,其實該銅印印柄頂端還是明顯陰刻有表示方向的“上”字的。關于該件文物出土地點,頗有疑議。《遼海印信圖錄》一書中認為該印出土地點為遼陽市遼陽縣塔宮子鄉出土,趙、馮文中認為該印出土地點為遼陽市燈塔市煙臺街道所屬燈塔村。經過對遼陽市博物館館藏文物登記原始材料查詢,以及對遼陽市博物館老工作人員鄒寶庫先生和遼陽縣文管所工作人員走訪得知,該銅印準確出土地點應為遼陽市遼陽縣塔子鄉蠻子峪。

圖“女真鹿官戶太保印”銅印印面文字

眾所周知,《遼史》符印制度記載過于簡略,“女真鹿官戶太保”在《遼史》中確無此職官記載。契丹族是游牧民族,有遼一代牧政受到特殊重視,從上到下設有專門、系統的群牧管理機構。趙、馮文中認為由什么樣的職官進行管理,卻史無明文⑥。但《遼史》中記載遼國統治者好養鹿、射鹿,并設置有專門機構和官員進行管理,明確記載有“監鹿詳穩司”⑦,其職官“監鹿詳穩”掌管鹿政。“復有監鹿詳穩亡一鹿,下獄當死,夷臘葛又諫曰:‘人命至重,豈可為一獸殺之?’良久,得免。”⑧《遼史》中也記載有“監養鹿官”這一職官。“上好畜鹿,有傷斃及逸去,即殺主者。適欲誅一監養鹿官,必攝諫而免。”⑨遼代還有“鹿人”這一稱謂,應是專門為皇室服務從事養鹿的服務群體,而且數量不少。《遼史》中記載遼穆宗嗜殺成性,動輒殘殺“鹿人”,史書中屢見不鮮。“支解鹿人沒答、海里等七人于野”⑩,“殺鹿人彌里吉,梟其首以示掌鹿者”,“六月己未,支解雉人壽哥、念古,殺鹿人四十四人”。印文中“官戶”二字在《遼史》中也出現過。“皇帝即位,凡征伐叛國俘掠人民,或臣下進獻人口,或犯罪沒官戶,皇帝親覽間田,建州縣以居之,設官治其事。”在這里將“官戶”理解為納入遼王朝政府機構管轄的在籍人口。由此可推斷,“鹿官戶”在遼代社會人口構成中應是與“鹿”有關的專門群體。“女真鹿官戶太保”應該與“監鹿詳穩司”、“鹿官”、“鹿人”屬于同一管理機構系統,是遼代“鹿政”重要組成部分。

趙、馮文中認為,女真人供給遼王朝馬匹、海東青鶻等,印文所見關于女真人供鹿一事不見于《遼史》記載,但史書中對此其實還是有跡可循的。筆者認為不能簡單地將“女真鹿官戶”理解為僅僅向遼朝貢鹿,而應理解為向遼朝統治者提供與鹿相關的事去服務女真人群體。在遼代,女真人生活區域盛產麋、鹿。《契丹國志·諸藩國雜記·女真國》記載: “(女真)地方數千里……地饒山林,田宜麻谷,土產人參、蜜蠟、北珠……獸多牛、馬、麋、鹿、野狗、白彘、青鼠、貂鼠。”遼圣宗時期就有女真人向遼國進獻“喚鹿人”記載。“八月癸酉,銅州嘉禾生,東京甘露降。戊寅,女直進喚鹿人。壬午,東京進三足烏。”所謂“喚鹿人”,應是模仿鹿叫聲招引鹿,以供遼國統治者射殺娛樂。《遼史》中記載:“遼法,麚歧角者,惟天子得射。會秋獵,善為鹿鳴者呼一麚至。”這從客觀反映了遼代女真人善于養鹿,了解鹿的習性,從而被遼朝統治者所垂青。遼朝統治者狩獵時候,女真人常常跟隨,并受到賞賜。“女真常從,呼鹿、射虎、搏熊,皆其職也。辛苦則在前,逸樂則不與。”生女真部節度使完顏阿骨打其弟“吳乞買、粘罕、胡舍等嘗從獵,能呼鹿,刺虎,搏熊。上喜,轍加官爵”。由此可知,在遼代女真人不僅善于養鹿,而且還扮演其他與鹿有關的狩獵角色,向遼朝統治者提供狩獵服務以供享樂。

引人注意的是此印發現地點在遼陽老城以南的遼東山地地區,頗值得尋味。在遼代部分女真人陸續被遼王朝有計劃地南遷,曾經居住在遼東地區的女真人應有養鹿的習俗。學者研究認為,系遼籍女真,即著遼籍的女真部落,史籍中又稱為“熟女真”,主要散居在遼朝東京道的東部與南部各地,遼朝于這一地區設置的屬國、屬部建置稱為大王府。曷速館女真形成于遼朝初年,遼太祖耶律阿保機在安置歸附的女真部落時,“誘豪右數千家,遷之遼陽之南而著籍焉,使不得與本國通,謂之合蘇款”。如前文所述,《遼史》中記載遼代女真人曾進貢“喚鹿人”一事,并與遼東地區銅州、東京兩地一起出現,推測進貢“喚鹿人”的女真人生活區域也應在今遼東半島一地。養鹿習俗,在遼東地區一直存在。根據《金史》記載,金代復州地區曾經向金國中央政府進貢過鹿筋,后“詔罷復州歲貢鹿筋”。“復州”即今天遼東半島南端瓦房店市地區一帶,是“熟女真人”傳統聚居區。能向金朝中央進貢鹿筋,該地區養鹿風俗應該有較長時間而且養鹿規模不會太小。出土銅印地點遼陽縣塔子鄉蠻子峪地處山地地帶,符合鹿生長環境,而且在附近地區曾發現有多處遼金時期歷史遺址,該地很有可能是遼金時期南遷女真人聚居區,即歷史上的曷速館女真聚居區。

需要說明的是耶律宗真應是遼興宗而不是遼圣宗,趙、馮文中誤將遼圣宗耶律隆緒混淆為耶律宗真,應屬筆誤。因而館藏該方銅印鑄造年限也應順延,應定為遼興宗之前為宜,以避諱遼興宗耶律宗真。結合館藏該方銅印材質規格和篆刻鑄造工藝,淺薄看法認為官位不會太高,應是地方低級別官員。由于筆者學識淺陋,文中不足之處在所難免,敬請各位方家指正。

注 釋:

② 王綿厚:《遼寧省博物館藏歷代官印考錄》,《遼海文物學刊》1989年第1期。

③ 吉林大學歷史系文物陳列室:《吉林大學藏古璽印選》,文物出版社1987年,第72頁。

④ 曹錦炎:《古代璽印》,文物出版社2002年,第164頁。

⑤ 王綿厚、郭守信編:《遼海印信圖錄》,遼海出版社2000年,第29頁。

⑦ 《遼史》卷46《志第十六·百官志二》,中華書局1974年,下同,第734頁。

⑨ 《遼史》卷64《表第二·皇子表》,第984頁。

〔實習編輯、校對 陰美琳〕

李智裕,男,1982年生,遼陽博物館館員,郵編 111000。

K246.1

A

1001-0483(2016)03-0067-03