文化合理性:文化進步主義的內在根據

文化合理性:文化進步主義的內在根據

趙海峰

(中央編譯局 博士后流動站,北京 100032;黑龍江大學 文化哲學研究中心,哈爾濱 150080)

[摘要]文化合理性是文化哲學的基礎,也是文化進步主義的內在根據。文化合理性概念符合20世紀“大寫”理性概念降格的趨勢,使用這一概念可以避免韋伯的合理性概念的局限性。現實層面的文化合理性是具體的、歷史的、多元的、微觀的。從文化合理性的角度看,文化進步主義比文化進化論和文化相對論更為準確地描述了文化的進步。

[關鍵詞]文化合理性;文化進步主義;文化保守主義

[中圖分類號]G02[文獻標志碼]A

[收稿日期]2015-08-12

[基金項目]黑龍江省社會科學研究規劃項目“文化進步主義與馬克思主義中國化”(11B031)

[作者簡介]王庚(1971-),女,黑龍江齊齊哈爾人,講師,碩士,從事思想政治教育和文化哲學研究。

現代性的內在核心之一是進步的概念。文化進步主義是內在于現代化進程的文化哲學理念。以丁立群教授為代表的一些學者對文化進步主義進行了界定[1-2]。本文試圖從文化合理性這一概念出發,對文化進步主義的內在根據進行深層探討,借以表明文化合理性超越了技術合理性和價值合理性概念,構成文化進步主義的內在尺度。

一、從理性到合理性:20世紀文化精神的轉向

自17世紀以來,人類社會進入了理性的時代,人們對理性抱以信賴和樂觀態度。人們圍繞著人類理性的來源、人類理性的各個部分(先天認識能力和后天經驗)之間的關系,乃至人類理性是否有界限等一系列問題展開爭論。經驗論和唯理論各執一詞,推進了人類對自身理性的探討,但也陷入了理論的誤區之中。康德試圖解決二者各自的理論難題,他綜合了后天經驗和先天知識,實際上又把后天經驗放在較低的位置,導致了唯理論在另一種意義上的深化,使得理性哲學走向更高層次。

從康德到黑格爾的理論歷程,是人的理性不斷膨脹的過程。康德認識到人類理性的復雜性,為人類的知識劃界,并且把實踐理性放置在理論理性之上。現象與物自體的分離、實踐理性和理論理性的分離預示了人類理性在20世紀即將面臨的分裂。在康德之后的費希特、謝林和黑格爾都試圖使分離的理性重新統一起來,黑格爾終于完成了理性的絕對化的統一,但在黑格爾去世之后,其哲學的解體就是不可避免的。宏觀的、“大寫”的人類理性就褪去了無限的、絕對的光環,從頂峰上跌落下來。

現代西方哲學不再追求絕對真理和知識的絕對統一性,分散為若干個彼此之間沒有共識的小流派。理性概念“降格”了,從無限理性變為有限理性。實證主義流派打出“拒斥形而上學”的旗號,開啟了泛科學主義的哲學,邏輯實證主義、語言分析哲學等流派實際上繼承了以休謨為代表的經驗論和知識有限論的哲學立場。叔本華、尼采等人則開啟了非理性主義的哲學路向,他們主要反對黑格爾式的無限理性,以及科學拜物教和技術理性主義。

理性降格的另一個重要表現,就是理性(reason)概念轉化為合理性(rationality)概念,是一個“強”的理性轉化為一個“弱”的理性。合理性是有限的理性,和傳統那種“無人身”的、形而上的絕對理性比起來差別很大。這里對理性與合理性這兩個概念進行如下區分:

第一,理性往往具有先驗的或者超驗的意義,而合理性概念則不一定具有先驗或超越的內涵,它可以是經驗的,可以貼近現實的生活世界、扎根于社會實踐,可以用實證的方式加以研究和把握。理性與合理性,一個往往是形而上的,一個則可能是形而下的。

第二,理性往往是世界性的,即宇宙精神或世界理性。合理性往往是某種“地方性知識”,它是具體的、情境化的,而不一定是放之四海而皆準的。思想家一旦以全人類理性的名義發言的時候,便預設了一個普遍理性的立場,而不顧及具體國家、民族、集體的差異。相比之下,合理性不是唯一的、排他的,而可以是多元的,不同主體所具有的合理性可以互相交叉。恩格斯認為歷史發展是由許多“力的平行四邊形”造成的合力結構,每一個力量都對合力有所貢獻,這些具體的力量都有自己的合理性。

第三,經典的理性概念是絕對的,意味著某種絕對的知識或真理體系。合理性概念則不必是絕對的,而可在各個方面顯現出相對性、局部性。在某個角度看來是合理的東西,在另外一個角度看來卻未必是合理的。任何一個具體事物內部存在的合理性根據都不是絕對的,任何一個民族國家文化存在的合理性根據也不可能是絕對的。

二、技術合理性和價值合理性的內涵及其限度

技術合理性和價值合理性是韋伯提出的分析社會行為的理論框架,后來被法蘭克福學派的代表霍克海默、馬爾庫塞等人借用,推出了技術理性批判這一思想模式。這一思想抓住了時代的重大問題,但是,馬爾庫塞等人對韋伯思想有著一定意義上的誤解或者過度闡釋。

韋伯把社會行為分為四種類型。第一種是目的合理性行為,也譯為工具合理性行為,即“通過外界事物的情況和其他人的舉止的期待,并利用這種期待作為‘條件’或者作為‘手段’,以期實現自己合乎理性所爭取和考慮的作為成果的目的”。第二種是價值合理性行為,即“通過有意識地對一個特定的舉止的……無條件的固有價值的純粹信仰,不管是否取得成就”。其他兩種分別是情緒行為和傳統行為。[3]根據前兩種行為,韋伯提出了兩種合理性概念,即目的合理性和價值合理性。在他看來,二者都是不完善的:前者從程序上看是合理的,但在實質上又有著非理性的一面,例如資本主義社會的法律和政治制度都是目的合理性的表現;后者追求實質的合理性,能夠補充前者的非理性一面,但又不惜以犧牲功利目標為代價,在程序上又有不合理性,例如主張禁欲的新教倫理。[4]

韋伯按照“價值中立”的社會學研究立場描述價值合理性和技術合理性這一對概念,對它們并無褒貶,而是指出了二者各有偏頗。而霍克海默、馬爾庫塞等人由此發展出來的“技術理性批判”實際上卻站在價值合理性的立場來批判技術合理性,二者的關系被改變了。技術合理性似乎被徹底拒斥了,而被高揚的價值合理性由于完全拒絕了技術,最后變成了浪漫主義的“大拒絕”和愛欲解放,美學價值得到了闡揚,但其他價值似乎不存在了。這就使得馬克思揚棄異化的思想在新的文化批判思路中失去了堅實的物質基礎,導致法蘭克福學派實際上的悲觀態度。[5]

因而,法蘭克福學派的技術理性批判的缺陷在于“破而不立”,他們錯誤地理解了韋伯的兩個合理性概念的意義,將二者的關系進行了不恰當的引申。這樣的“過度闡釋”已經偏離了韋伯提出這兩個概念的原初語境。法蘭克福學派沒有看到這兩種合理性都不是完全的、整全的理性,而只是部分的合理性。從文化哲學角度看,這兩個概念無法為文化的進步提供全面的根據,而只能提供部分的根據。當我們對現代性及現代化進行分析時,往往認為“現代化是多面性的”。現代化當然不一定就是進步的。要想證明現代性在目的合理性和價值合理性兩個方面都超越了前現代社會,看來是一個不可能的任務。

當然,我們的意思并非完全否定這兩個概念的價值及意義,而是要分析它們的理論適用性和限度。從韋伯的思路看,現代性在目的合理性方面肯定優于前現代文明,但在價值合理性上則未必優于前現代文明,而現代化也就是目的合理性擴展而價值合理性減弱的過程。這個過程不可能是一個全面的進步過程,而是片面的進步。這兩個概念就是表明了現代性之為進步的片面性。我們認為,馬克思主義的文化哲學是一種文化進步主義,它應該是一種全面的、整全的進步觀。那么從韋伯的思路看,它就會遭到嚴重的質疑。馬克思主義的文化哲學該如何面對現代性本身的缺陷而為自身加以辯護呢?我們必須證明,現代性本身可以導致價值合理性的重建,也可以使目的合理性不至于走偏,不至于走向盲目的科學技術拜物教。那么,韋伯的合理性二分法必須被超越,我們必須證明韋伯對這兩個概念的解釋不是唯一正確的。我們認為,文化合理性的提出有助于我們深入反思韋伯的思維進路,而對韋伯的合理性概念進行重新思索和構造。[6]

三、文化合理性的提出

我們認為,文化合理性是文化模式的內涵,表現了人類生存方式的合理性。文化合理性包含理想的層面和現實的層面,理想層面即馬克思所說的人的自由解放和全面發展,現實層面則是特定時代中每一個國家、民族、地區的人的生存方式和文化模式的合理性基礎。理想層面的文化合理性是人類進步的一個最終標準,對之可以進行理論的思辨;現實層面的文化合理性則不能作思辨和抽象的理解,這就和韋伯提出的一對合理性概念有了明顯不同。現實層面的文化合理性是具體的、歷史的,也是多元的、微觀的。但它和理想層面的文化合理性又不能沒有聯系,否則就可能導致文化相對論。沒有了人的自由解放和全面發展作基礎,不同文化之間就沒有了可比較和評價的最終標準。

現實層面的文化合理性有以下特點:

其一,現實層面的文化合理性是具體的、歷史的。張一兵在《回到馬克思》一書中指出,馬克思成熟時期的歷史唯物主義的著眼點不是過于抽象的宏大敘事,而是具體的、歷史的。[7]這種特點同樣可以用來描述文化合理性。文化合理性既非抽象概念,也非宏大敘事,它就是扎根于具體的生活方式內部的深層合理性。人類具體的文化選擇,必有其不得不然的內在根據。人總是在實踐之中選擇各種可能性,這些實踐的選擇總是經過大多數人同意的。一方面,個體的文化選擇具有示范作用;另一方面,集體認可個人的文化選擇。這種認可是從實踐中發生的,而并非從觀念的象牙塔里推演出來的。

例如五四新文化運動時期,人們選擇民主與科學,在當時是離經叛道的,但中華民族必須經歷一個脫胎換骨的痛苦過程才能自立、自強于世界,隨著歷史的發展,大多數人也慢慢地接受了民主與科學,這就是中國現代化的具體進程。但是中國人如何在具體的文化實踐之中貫徹民主科學的理念,其方式則是具有時代和地域特色的。先進文化變成現實,是一個緩慢的、曲折的過程,經過長期艱苦的實踐,才逐漸變為大多數人的共識。這樣,我們才能對文化進步的艱難性、曲折性有真實的感受。

進步觀念之所以受懷疑,一個重要原因是人們忽視了進步觀念是一種理想,也忽視了進步的艱難性。現代性本身遭受暫時挫折,并不意味著現代性是全盤錯誤的。人性本身的進步是一個非常緩慢的過程。人的最終目的是完善自己,克服人的自然屬性。但是人性向自然的倒退也是有著強大的生理和心理慣性的行為。技術理性和科學崇拜的一個重要背景是人性本身欲望受技術刺激而膨脹,這是20世紀以來非常突出的一個問題,但這個問題也是人類幾千年來的一個老問題。人要學會克制欲望,才能談文化進步,但克制欲望之艱難可想而知,這并不等于文化不能進步,也并不意味著進步理念是錯的。在現實的政治體制中,人不可能達到完全的大公無私,所以絕對的公有制在目前現實政治和經濟的層面上或許是不可欲的,但并不等于人的進步在道德上不可追求。人的進步必須作為理想接受下來,否則人就有可能倒退回動物的層次上去,這就是所謂“從善如登,從惡如崩”。人的文化進步不可能迅速實現,而必須通過緩慢而曲折的方式逐漸達到,這種緩慢曲折的特性也就在于現實的文化合理性之中,我們要注意其中反映出來的緩慢進步的因素,注意理想的進步和現實的進步之間的差距和張力。

其二,現實層面的文化合理性是多元的,但不等于相對主義。文化合理性的多元性可以從兩個方面來描述:第一,不同國家、民族、地區的文化模式基于不同的文化合理性,可以稱為“大的”文化合理性;第二,同一個文化模式內部也有不同的成分,也就是所謂的亞文化成分,可以稱為“小的”文化合理性,其文化合理性的內涵和結構更加微觀和豐富。

從第一個方面看,各個國家民族之大的文化模式之所以不同,是基于各自獨特的自然環境(氣候、作物、飲食等)和社會環境(生產方式、傳統習俗、道德、宗教、政治體制等),如古希臘和英國是海洋性文明,航海和商業發達,具有長期的城邦和商業自治傳統,而中國是內陸農耕文明,航海和商業不發達,所以歐洲人更重視商業,而中國人則以農為本,以商為末。在前現代世界,很難說商業文明更進步還是農業文明更進步;但在現代世界,商業文明和工業文明比農業文明進步,具有更大的文化合理性,因為工商業文明帶來了現代化的革命,農業文明則沒有帶來現代化革命,而是被現代化改造了,農業生產本身也被吸納進工業和商業體系之中。

從“小的”文化合理性來看,一個國家、民族的歷史如果足夠久遠,有足夠規模,其文化模式內部的結構就是豐富而多元的。文化模式內部包含精英文化(大傳統)和大眾文化(小傳統)。精英文化內部也可能有小的分支,如中國文化的精英文化分為儒道釋及諸子百家的文化成分,它們大多來自中國文化自身,少量來自外部(如佛教文化),本身就是文化開放和交流的產物。這些文化成分之間既有競爭和斗爭,又有互補。從大眾文化來說,因為民間社會的構成相對復雜,不同階層、地域、職業和社會群體的亞文化形態之間也千差萬別。但是,各種文化成分都有其合理性,我們可以從這些文化成分中區分出主流文化和非主流文化。當我們以宏觀的、思辨的方法去看待文化合理性的時候,那些非主流的亞文化形態就會被排除在我們的理論視野之外。只有從微觀角度出發,才能注意到這些亞文化形態之間豐富的內涵。比如:出現在宏觀視野里的中國傳統文化基本屬于士大夫文化,而與之相關的“吏”的文化形態就被忽視了;出現在宏觀視野里的是儒家的家族倫理文化,而與之相關的“江湖文化”(實質上是中國的非政府組織的一種萌芽狀態)就被忽視了。

其三,現實層面的文化合理性是微觀的。根據上述論述,現實層面的文化合理性不僅可以從宏觀角度把握,更應該從微觀角度把握。沒有微觀層面的文化合理性,宏觀層面的文化就失去了堅實的日常生活基礎。文化合理性的微觀基礎體現為日常生活中的個體的思想方式和行為方式,個體分為少數文化精英和多數普通民眾,文化精英的思想方式決定了精英文化的基本模式,對文化有創造性,普通民眾則很少進行深入的文化思考,其思想方式和行為方式不屬于精英文化模式,而屬于日常生活模式。

精英和大眾在文化模式之中的地位不同,其文化合理性的內涵也有所不同。精英的文化選擇和文化創造活動,本身即屬于精英文化的文化合理性,而大眾文化則遵守經驗的、重復性的日常生活模式。后者一方面受精英文化所帶領和引導,一方面在日常生活實踐中對精英文化模式進行改造和大眾化,從而構成了傳統日常生活的延續和變遷。我們可以區分出精英對大眾的教化方式和大眾文化對大眾的教化方式,二者有所不同。精英教化大眾,是通過正規的學校教育和官方出版物來傳播文化經典;大眾文化對大眾的教化,則是采取民間信仰、宗教、家族倫理、社會道德規范、民間文藝等方式。二者的載體和運行方式差別很大,但是精英文化必須經過上述大眾文化載體的轉換才能在日常生活中扎根,如儒家倫理通過一系列忠孝節義的民間故事和傳說而得以傳播。現當代社會,大眾傳媒在日常生活的文化合理性的建構中起到至關重要的作用。現代大眾傳媒對文化進步的理念貢獻極大,不僅僅體現在精英的著作和創造之中。例如晚清時期,先進思想的傳播是與民間報刊的宣傳分不開的。因而,精英通過文化創造而影響大眾文化,最后建立新的文化合理性,從而達到文化的進步。所以,文化進步主義自身合理性的建立,離不開對大眾文化和日常生活的改造,這些都是在實踐中進行的,而絕非通過純粹理論推演出來。

其四,文化保守主義也有其自身的文化合理性基礎,但其代表的是文化模式相對傳統、相對穩定的一面,缺乏革命的、變革的因素,因而必然被新的文化合理性取代。穩定與變革是人類社會的兩個維度,二者不可或缺。所以,社會需要有穩定的一面,要有相對穩定的文化成果、價值系統、社會秩序等,這也就是文化保守主義的合理性基礎。文化進步主義必須吸收文化保守主義的合理因素。因為文化保守主義更多地傾向于現實層面的文化合理性,文化進步主義更多地傾向于理想層面的文化合理性,二者必然是互補的、相反相成的。

因而,在文化進步主義影響之下,文化保守主義不應該盲目留戀傳統的一切,而是應該以緩慢改良的態度來看待文化的進步。這樣,文化保守主義就會變為文化的改良主義,與文化進步主義達成某種最低限度的共識,尋找二者的最大公約數。我們可以用黑格爾的肯定與否定的辯證法來類推文化進步主義與文化保守主義的關系。黑格爾辯證法的肯定性因素代表著人類精神的必然性和真理性,否定性因素則代表著人類精神的革命性和批判性。一方面,凡是現實的東西一定具有其內在的合理性和根據,現實性展開為必然性;另一方面,凡是合理的東西一定會成為現實,代表著新生事物的不可戰勝,這樣,一切現存的東西必然要滅亡,從而失去其必然性。[8]舊的文化合理性必然被新的文化合理性所揚棄,文化合理性在不斷新陳代謝中走向發展和進步,這就是文化進步主義和文化保守主義的辯證法。

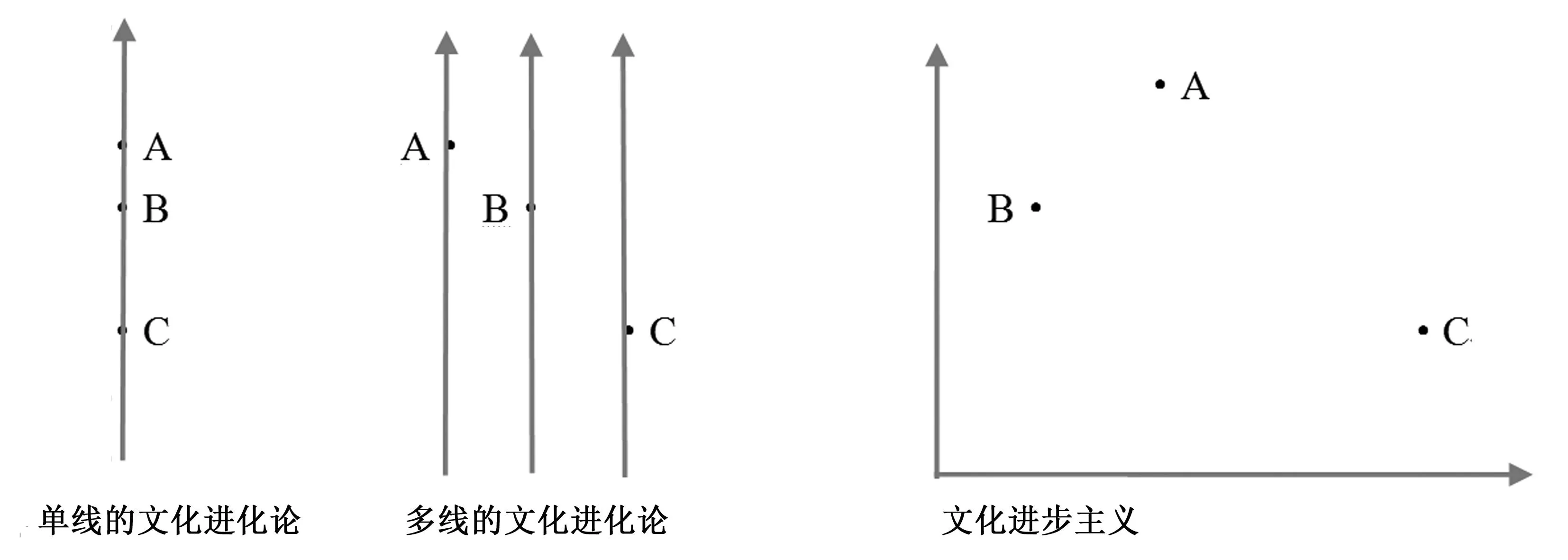

由此我們就可以從文化合理性的角度分析文化進化論和文化相對論。文化進化論夸大了各種文化的一致性,認為文化發展有一個統一標準,這個標準是文化合理性的單線的、理想的形式;文化相對論抓住了文化合理性的具體的、歷史的一面,體現了各個文化的差異性,但又夸大了這種差異性。文化進步主義則兼顧文化合理性的上述兩個側面。如用幾何方式表示,文化進化論是一維的線(單線的文化進化論)或者一組平行的線(多線的文化進化論),而文化相對論是無數個獨立的、散布的、彼此之間沒有可比性的點。與上述幾個流派不同,文化進步主義是一個二維的平面,縱軸代表文化進步的程度,橫軸代表文化的地域分布。在文化進步主義的坐標系中,在相近或相同的進步水平上的不同文化(如游牧文明、農耕文明、工業文明等)都有其各自的根據,它們之間沒有明顯的進步與落后的差距。而不同的進步水平(縱軸刻度),則代表著現實的人和人的全面發展境界之間的相對距離。

圖1 文化進化論和文化進步主義之模型比較

從圖1可大致看出,文化進化論的模型中,ABC三點可能在一條直線上(單線的文化進化論),也可能在不同的平行直線上(多線的文化進化論),第一個模型中的三點代表著一個國家三個不同時代的文明成果(即使不是一國,也可看作一國,忽視國與國之間的橫向差距),第二個模型內的三點代表著三個國家三個不同水平的文明成果,這兩個模型內的三個點都是可以比較的。而在第三個模型中,代表不同文明成果的點不容易直接比較,這是吸收了文化相對論的合理之處;但從縱軸來看,文明程度還是有差異的。文化的確存在著進步,但屬于同一進步程度上的不同國家、民族、地區的文化習俗則難以比較優劣,形成多元化的、各自都具有合理性的局面。

另外,文化進步主義認為,歷史和文化的發展絕非一帆風順,而是經常發生停滯、倒退、斷裂,在歷史轉折關頭一個偶然事件引發一系列連鎖反應的事件屢見不鮮,類似于自然科學中的“蝴蝶效應”,導致歷史走向另外一條岔道,這也是導致文化多樣化的重要原因之一。但這種例子也可算是在歷史的廣義必然性的范疇之內。文化進化論只能導致歷史的狹義的必然性概念,即狹義的、剛性的決定論,它基本排斥歷史發展的偶然性、差異性、多元性;而文化進步主義所遵循的歷史的廣義必然性則包含了偶然性、差異性、多元性。文化進步主義認為,細節問題上的“偶然性”對文化的目的性并不構成實質的傷害,正如康德和馬克思所主張的:人在本質上是以文化戰勝自然的動物。雖然當代人對“人代表著宇宙目的的最終實現”這一斷言要比18—19世紀的哲人謹慎得多,但是文化的目的論還是隱藏在現代文化的深處。[9]馬克思人的全面發展思想就是深受康德目的論思想影響的。

文化哲學與傳統的思辨哲學不同,如果說傳統思辨哲學是以“大寫”的理性為自身的基礎,那么文化哲學的基礎則是相對“弱化”的合理性概念。本文認為,文化合理性,也即各種文化自身所具有的具體的合理性根據,是文化哲學的基礎,也是文化進步主義與文化保守主義互動的基礎。隨著現代化的加深、文化和實踐的創新、文化合理性的逐漸變革和日常生活世界的變革,文化將緩慢地走向進步,由前現代文化模式向現代文化模式的轉型正是建立在這些變革的基礎上。

[參考文獻]

[1]丁立群.文化相對主義與文化進化主義的超越——現代化建設中的中西文化融合問題[J].吉林大學社會科學學報,1998,(6).

[2]丁立群.全球化的文化選擇[J].哲學研究,2008,(11).

[3][德]韋伯.經濟與社會(上卷)[M].林榮遠,譯.北京:商務印書館,1997:56.

[4]劉瑩珠.資本主義與現代人的命運——馬克斯·韋伯合理性理論研究[M].北京:人民出版社,2014:59.

[5][美]馬爾庫塞.單向度的人——發達工業社會意識形態研究[M].張峰,呂世平,譯.重慶:重慶出版社,1993:216.

[6]王宏宇.文化哲學:實踐哲學的當代形態[M].哈爾濱:黑龍江大學出版社,2013:137-140.

[7]張一兵.回到馬克思——經濟學語境中的哲學話語[M].3版.南京:江蘇人民出版社,2014:500-508

[8]馬克思恩格斯文集(第4卷)[M].北京:人民出版社,2009:268-269.

[9][德]康德.判斷力批判[M].鄧曉芒,譯.北京:人民出版社,2002:285.

〔責任編輯:余明全〕

文化哲學研究