長崎唐館的解體與中國人居住地的形成(下)

?

長崎唐館的解體與中國人居住地的形成(下)

[日]菱谷武平

關于長崎的華僑人口動態,其統計資料在明治十五年以后大體上都留了下來,但此前唐館解體后的微妙的明治最初10年期間卻沒有留下什么數字。幸而長崎縣立圖書館還留有許多這一時期的“籍牌簿”、“領牌名冊”等,對此進行認真的整理和分析可以得到大體的結果,因此為了填補這一空白,筆者編制了表3。從表中去掉打問號的明治九年等缺少廣馬場資料的年份,求其平均值,可以得到大約500人的數值。這一平均值在苦于華僑“鉆法律孔子”進行不法活動的白人期待“公平競爭(Fair Play)”的日清修好條約簽訂前后基本上沒有變化。其后,長崎的華僑隨著明治、大正、昭和這3個時代的潮流,歷經曲折,在百年后的今天,仍有近700名中國人在大浦、廣馬場、新地等處居住。現在,在外國人居住地的中心——大浦32番所,孔廟已經復原,它與華僑子女的教育機構——時中小學并設,恰似一座金字塔,見證了舊居住地時代華僑進入長崎的事實。①參看菱谷武平:《中國孔廟與長崎》,《長崎談叢》第50輯。

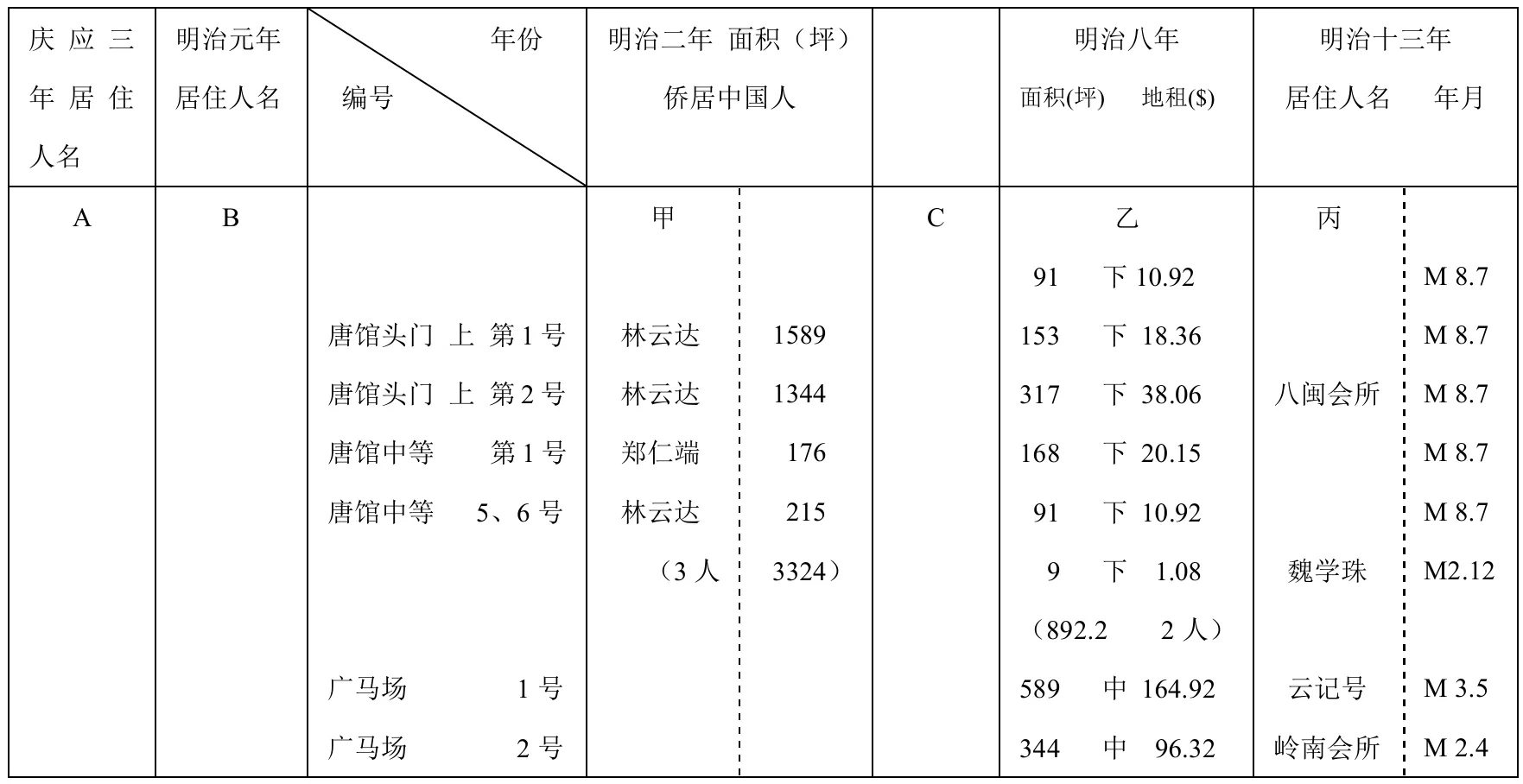

表4 (Ⅰ)廣馬場居住地中國人的變動

廣馬場 3號廣馬場 4號廣馬場 5號廣馬場 6號廣馬場 7號廣馬場 8號廣馬場 9號廣馬場 1 0號廣馬場 1 1號廣馬場 1 2號廣馬場 1 3號廣馬場 1 4號萬安和傳福田傳心齊陳德福傳福田鈕春杉廣順祥廣馬場 1 5號廣馬場 1 6號廣馬場 1 7號廣馬場 1 8號蘇亦航黃汝芳魏欽禮( 9人計( 1 2 人3 1 5 5 . 1 4 1 . 4 3 6 . 5 7 7 . 4 7 7 . 2 2 1 2 5 . 1 1 1 8 中 3 3 . 4 0 1 4 0 中 3 9 . 2 0 5 5 . 1 中 1 5 . 4 3 4 1 . 4 中 1 1 . 5 9 3 6 . 5 中 1 0 . 2 2 7 7 . 4 中 2 1 . 6 7 7 7 . 2 5 中 2 1 . 6 2 1 2 5 . 1 中 3 6 . 0 3 1 0 0 . 5 中 2 8 . 1 4 2 8 . 5 中 7 . 9 8 3 5 . 2 中 9 . 8 6 1 4 . 3 4 . 1 9 . 5 中 5 . 4 6 3 1 . 2 中 8 . 7 4 4 8 中 1 3 . 4 4嚴槐村林云達傳福田傳心齊陳德福傳福田鈕春杉姚玉山泰昌號泰昌號黃汝芳甲陳楊高乙林光兩方安和魏大棟M 7 . 9 M 6 . 2 M 6 . 4 M 6 . 4 M 6 . 5 M 1 2 . 7 M 1 0 . 1 M 9 . 1 M 8 . 2 M 6 . 7 M 6 . 7 1 0 0 . 5 M 6 . 9 3 5 . 2 3 3 . 8 6 1 3 . 2 ) 3 9 8 7 . 2 )

(Ⅱ)新地居住地商社的變動

注:表中地租的上、中指上等地、中等地;借出年月的M指明治。

四.中國人商社的動向與相關古圖

為了更具體地把握明治初年僑居中國人的動態,這里想要考察一下華僑商社群的變動情況。關于這一點,以往已經對日清修好條約簽訂之前進入外國人居住地的非條約國公民中國人商社的變化進行過考察,因此這里擬對唐館解體后在正規的中國人居住地進行活動的商社群加以論述。表4是明治初年正規的中國人居住地的土地劃分(土地編號、土地種類、土地面積)和租地人的各年度的變化情況。分為(Ⅰ)、(Ⅱ)兩表是因為:在前者(Ⅰ)中,從唐館融入廣馬場的過程中考察唐館,從而弄清了以下情況:從白人看來,“出島”的“商埠”地區被納入了近代的外國人居住地中,而從華僑看來,以往的“唐館”改變了場所,轉到了其前面的廣馬場;在后者(Ⅱ)中,以廣馬場為據點,隨著外國人居住地的出現,“附屬于外夷”而進入南方外國人居住地的中國人接著以“唐館附屬”、“公司附屬”的名義進入漂浮在內浦的新地藏所,在幕末維新的某一時期得以擴張,即從新地擴展到其前面的原俵物役所地區,出現了與出島并存的現象,不久便固定在新地地區,以海岸前面的一等地為中心,中國人商社逐漸在“該地”集聚起來。

表4中的甲、乙、丙作為觀察各年度變化情況的主要資料,記錄了明治二、八、十三年的土地劃分、租地人名,可靠性較高,為此整理出了A、B、C,用作證明該情況的相關資料。

甲根據土地劃分整理了渡邊文庫(長崎縣圖書館)中的明治二年4月的“中國人租地規則書”①按外國人均衡原則向中國人出租土地時,參考與白人的協定即長崎土地規則,從該規則前半部分的條款中規定了最低限度的3條。這是日清修好條約簽訂前的事,值得注目。末尾署名蓋印的租地人姓名。

乙題為“外國人居住地官民所有地明細帳”(長崎縣圖書館),是縣外務科于明治八年向外務省報告的資料,土地劃分的內容中記錄了土地種類(私地、官地),但沒有租地人姓名。

丙寫有 “提交給地理局”的注釋,題為“居住地調查一件”,但(無)附圖(縣圖書館),是縣土地負責人于明治十三年12月提交的調查文件,其中有極其詳細的記錄,但遺憾的是丟失了重要的附圖。但是,該文件明確記載了租借年月,而且根據搬遷情況在租借人姓名欄中附有貼紙,因此可以看出作為租借人的商社的搬遷和移動。

上述的乙丙都是呈報中央的正式報告文件的原文。根據這些文件,土地區劃已經固定,兩者沒有差異,因此在乙欄中匯總了土地區劃的相關事項,在丙欄中僅留下商社名,附錄了租借年月。

在作為旁證資料引用的A、B、C中,A、B是慶應三年和明治元年的記錄,是作為“標準”編制的明治二年的甲資料的前提,C是為了填補明治三-七年的空白利用相關資料整理的。A是根據渡邊文庫中慶應三年4月的《新地住居唐人姓名帳》整理的,每個新地的唐人姓名——商社都有居住人名一覽,因此可以知道所在的商社名和人數,但由于沒有土地編號,其所處位置難以知曉。B是對①《唐館處分文件》所收錄的“新地總面積及租地之備忘錄(慶應四年)4月”、“新地住居地租銀之備忘錄閏(慶應四年)5月”和②慶應四年的“在館唐人姓名錄”、“新地住居唐人姓名錄”以及劇烈變動、錯綜復雜的人名進行綜合整理的資料。B與A同樣,主要列出了商社在新地的移動以及人數、面積等,但土地編號的記錄尚有疑問,因此暫且將A、B中所掌握的商社名置于甲中土地編號的相應場所加以整理,甲中沒有記錄的商社名按年度收錄在下方。C是試圖填補①在新地居住唐人姓名簿中附有土地編號,但該數量遠遠多于正規的土地區劃編號(33號),因此到底是應看作細分的土地,還是看作土地編號以外的土地,還有待今后的研究。明治三-五年的“中國人執照1件”、②在明治二年4月制定的中國人租地規則書上簽名蓋章的中國人居住地到27號為止,但20號至27號的土地相當于同年10月新增地區的土地,因此存在著矛盾。但事實上未必如此,在外國人居住地實施的長崎土地規則書上也可看到簽字時沒有簽訂條約的保加利亞領事的署名蓋章。此外,只有上等地進行了土地區劃,記入了商社名,而應該進行土地劃分的其他土地編號卻是空白的,這一意圖現在仍然不詳。明治六年的“中國人執照”、③明治七年的“清民領牌人名冊”等的空白,尤其是在海岸上等地1-7號的括號中列入了新地繪圖中所記載的商社名。此外,在①、②中記載著“唐館居住”,而在③中則由“新地寄居”、“廣馬場寄居”、“大浦浪之平寄居”3冊組成,這表明中國人完全從唐館向廣馬場移動的情況,值得考察。

從表4可以看出,正規的中國人居住地按外國人居住地均衡原則在新地藏所的海岸以及大浦、梅香崎海岸設了7個上等地(Water Frontage Lot);對其背后的土地至廣馬場地區之間進行細分,作為中等地(Wearage Lot);將其內地——舊唐館及廣馬場的一角留作下等地(Hill Lot)。而且華僑的自由貿易與白人的貿易主要由居住在新地的中國人商社維持,這從其商社群的變動可以看出,尤其是占據了海岸一等地的巨大的中國人商社是其“明星”式的存在。這里所說的“新地繪圖”是現存于長崎大學武藤文庫的唯一的有關中國人居住地的附圖,圖中已有在官廳附近擴建的建筑,呈梯形,并架設了梅香崎橋和新大橋,顯然至少應該是明治二年10月以后的繪圖。由此可知已經實施了要求在中國人租地規則書上簽名的中國人居住地的土地區劃②,但大半仍是空白的地圖,僅有海岸一等地記入了1號德泰號203.3坪、2號泰昌號225.9坪、3號長源號246.4坪、4號裕源號424.6坪、5號113.5坪、6號永豐號91.9坪、7號仁記號63.7坪等大商社名及面積,但5號(振豐號)沒有記入。為了弄清進入這些新地的商社群的系譜,這里擬對照一下“慶應二、三年中國人商社變動表”。由此可知在大浦海岸的外國人居住地的上等地有:

大浦

9號敦和號(6人)、10號德泰號(25人)、振豐號(30人);

大浦

13號永豐號(7人)、廣隆號(33人)、22號泰昌號(44人)。

從這些新地一等地的商社名可以知道,隨著正規中國人居住地的出現,巨商華僑從先前居住的大浦外國人居住地的移動和遷出相當頻繁。

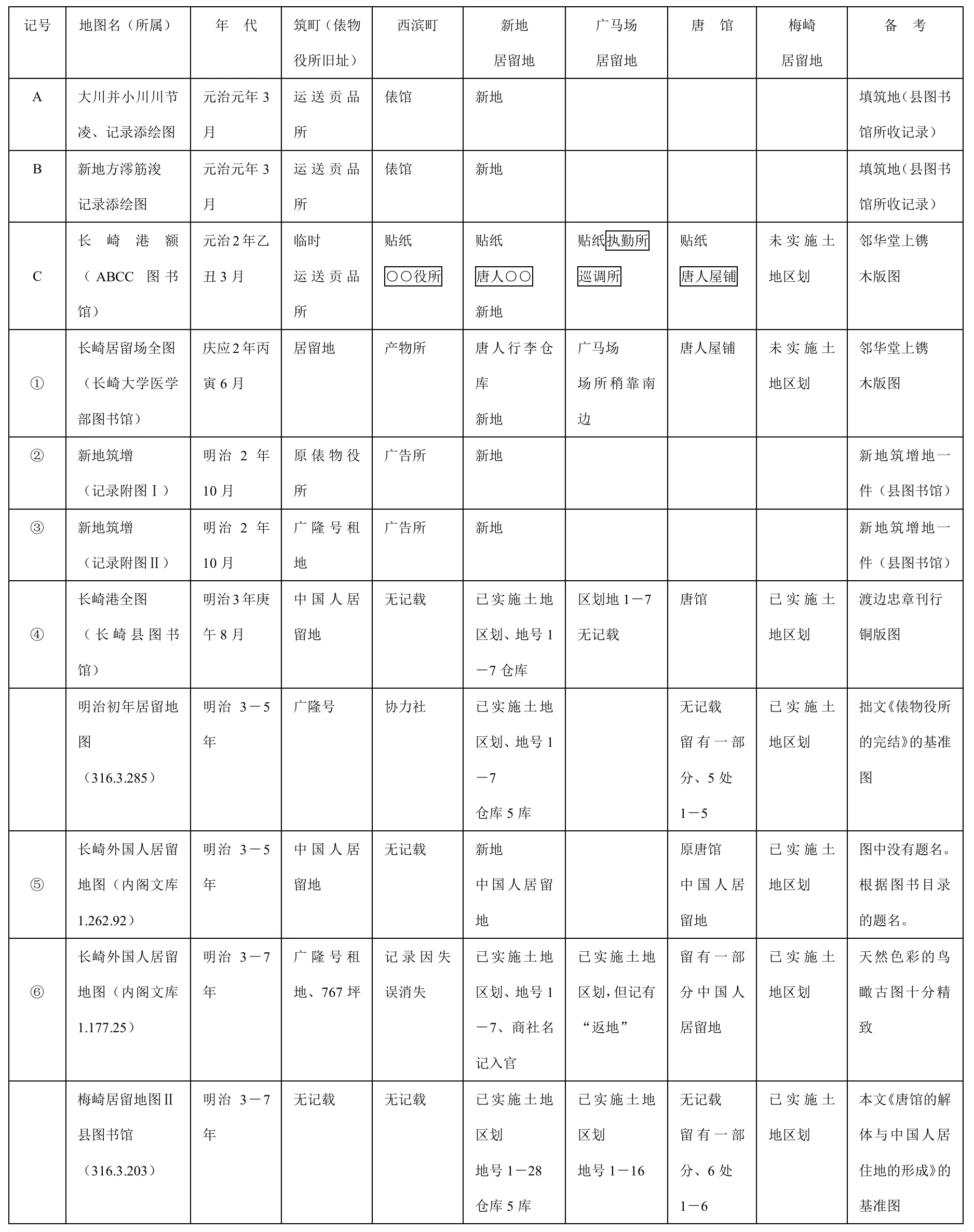

為了正確理解表4的(Ⅰ)、(Ⅱ),有必要了解廣馬場和新地的準確位置和明確的土地劃分,但筆者孤陋寡聞,沒有看到我們所需要的正規的中國人居住地的古圖。筆者在本書第五章第三節“附屬于外夷的中國人”中論述“廣馬場”時,在內閣文庫的長崎諸官廳繪圖中對“唐館”內外的一部分和“長崎外國人居住地”的一部分加以擴大,明確了構成正規中國人居住地的地區,并論述了唐館前面廣場形成居住地“廣馬場”的變化情況;在第六章第六節“內浦的填海建筑”中重點敘述了“內浦”周邊變化的一個指標——俵物役所舊址,登載了“那里”成為中國人居住地前面的據點并寫入“廣隆號”的明治初年的部分“居住地圖”,以這些地圖為中心,與6張相關古圖中記入的該地區事項加以比對,就其變化情況進行了敘述。但因從該章的宗旨出發,將重點放在了俵物役所舊址,并沒有敘述到現在成為問題的“新地和廣馬場”,因此該說明并不充分。為此,在此基礎上,筆者又利用顯示俵物役所舊址變化的珍貴的3張古圖(A、B、C),對俵物役所最終的問題進行補充說明,同時為了確認如何根據6張古圖對“新地、廣馬場”進行說明,重新編制了表5。

圖1 新地繪圖

表中的框內文字是古地圖中所記載的事項以及有關“新地、廣馬場、唐館”地區的事項。這里設了關系不深的外國人居住地的一角“梅香崎”欄,是因為其作為外國人居住地的最北端構成了內浦周邊的一角。新資料的發現對弄清俵物役所的變動是極其珍貴的。筆者在本書第二章中首先以慶應二年(1668年)和明治三年(1870年)的古地圖(表中的①、④)為中心,重點就該地區進行了考察,并指出在①圖中,在俵物役所舊址可見“居留地”字樣,與面對新地藏所的西濱町薩摩宅邸鄰接的一角有“產物所”①“產物所”應是“產物會所”。;在④圖中,在原俵物役所舊址可見比以前更詳細的記載,即“中國人居住地”,在西濱町的一角,上述的“產物所”已經消失而成為空白。在該章中試圖探究俵物役所在征稅所遷到梅香崎、大浦兩居住地后的舊址突然成為“居住地”的變動情況。從這些新資料可以清楚地知道,元治元年3月俵物役所(俵館)與征稅所分離,移到西濱町②隨著開國,舊俵物役所和新湊會所(征稅所)開始合并起來活動,但它們何時開始名副其實地分開,并沒有準確的記錄。但是,根據該資料,至少可以確認元治元年俵物役所已從臨時征稅所分開并搬到西濱町的事實。,慶應元年12月,它又與產物所、大阪俵物役所合并,成為了產物會所。

表5 明治初年內浦周邊變動表

這里作為新資料采用的A、B是收錄于有關梅香崎填海的《填筑地記錄》的2個文件,在附于該文件后的兩張素描圖中,與征稅所并排的新地對岸的西濱町均出現了“俵館”。由于俵物役所的官吏也被稱為“俵官”,俵館無疑意味著俵物役所,在元治二年(慶應元年)3月鐫刻的C圖“長崎港額”中,在相應的地方有“俵物役所”的貼紙。這幅匾額現在收藏在放射線影響研究所的圖書館中,遠離了人們的視線,但與慶應二年6月鐫刻的“長崎居留場全圖”(表5①)屬同一版本,是鄰華堂發行的極其珍貴的資料。“長崎港額”是其一部分圖,其重點是“內浦”。版圖與翌年的“長崎居留場全圖”相比,版型完全不同,呈長方形,匾額已裱裝,背面寫有“長崎港額”,但這是后來才寫上去的,版圖的正題因裱裝被隱藏起來了。貼紙的說明書破損嚴重,只是在西濱町上可見“役所”,新地的地方可見“唐人”,廣馬場的地方可見“執勤所”,唐館的地方可見“唐人屋舗”,正在不斷失去珍貴史料的價值。

此外,關于表中所見的內閣文庫的兩張古圖(⑤、⑥),本書的第二章認為這些古圖對考察取代唐人住宅的“中國人居住地”的出現過程具有極高的參考價值:“前者(⑤)隱約可見唐人住宅是‘原唐館——中國人居住地’、新地藏所是‘新地中國人居住地’、筑町的俵物役所舊址是中國人居住地的記述,從原唐館到新中國人居住地的變化和移動在內浦一帶已顯而易見。而后者(⑥)的圖示更加明確,唐人住宅的輪廓中還殘留著一部分‘中國人居住地’,廣馬場的中國人居住地的區劃得到明示,新地藏所中記入了海岸1號至7號的中國人商社名(及面積),與官庫五庫并設,筑町的俵物役所舊址記載著‘廣隆號租地767坪’,但在⑤、⑥圖中,在新地藏所對岸、西濱町的薩摩住宅鄰接地均沒有任何記載”。出現于新地藏所的中國人居住地的海岸一等地與大浦、梅香崎海岸一起,從1號土地到7號土地均是有名的中國商社,具有這些記載的古圖還有上述的“新地繪圖”。①內閣文庫中關于長崎外國人居住地圖的新地上等地1號-7號的記載與新地繪圖完全相同,該5號地所缺少的商社名也記入了“振曹號”,因此大概新地繪圖臨摹了該內閣文庫古圖。

同時,筆者還提到,在與明治初年的“居住地圖”同種的木版居住地圖中有記載內容稍微不同的“梅香崎居住地圖”,在該居住地圖(Ⅱ)中記載:“以梅香崎為中心,廣馬場、新地藏所的記載已很詳細,該地區作為中國人的‘居住地’有了進一步的進展,因此比登載圖(明治初年的‘居住地圖’)的時間稍晚一些出現,但只記有‘梅香崎居住地’,未被列入重點的筑町俵物役所舊址、新地藏所前西濱町的薩摩住宅鄰接地都是空白的,沒有任何記載。”從記載事項方面比較論述了居住地圖(Ⅰ)、(Ⅱ)中題為“明治初年”和“梅香崎”的兩圖。為了更詳細地說明這一點,附上了圖1——題為“梅香崎居住地圖”的居住地圖(Ⅱ)的內浦周邊的一部分圖,同時將其記載事項追記在表5的“備考”中。該地圖顯示了明治二年底新地擴建的實際狀況,在新地已經將土地分作28區,在廣馬場將土地分作16區,具備了居住地的形態。如果正式報告書中所寫的土地區劃數——新地33號、廣馬場18號是大體完整的狀態,那么可以認為這時正規的中國人居住地基本上已經形成。

圖2 長崎港額

五.結語——對內浦填筑史的展望

以上以“唐館的解體與中國人居住地的形成”為題,從“人口結構”的分析開始,論述了隨著開國背景下圍繞日本的國際形勢的變化,作為“the Guild enclosure”的唐館趨于解體,僑居中國人的性質也自然發生變化的事實,在此基礎上,主要論述了在“附屬于外夷的中國人”居住的“唐人街(Toojem matchi)”之外所形成的專門而正規的中國人居住地“廣馬場與新地”。首先考察了依靠以往唐館的貿易習慣,利用新條約的漏洞,作為“違法、不申報、無賴”者,像雜草一樣強有力地在新地盤上逐漸扎根的中國人的性質,并分析作為其新地盤的唐館前的廣馬場和新地藏所向居住地的變質和轉化;其次,從統計上把握移居、聚集到“那里”的中國人的明治初年的人口變動情況;最后根據相關古圖,展望了居住地經濟現象的高潮——中國人商社群的移動。明治二年,新地得到擴建,增加了約1000坪,面朝西濱町的北面擴建了約35間,擴大到玉帶河(后來的銅座河)河口,從矩形變成了梯形浮島,加強了“居住性”,與此相呼應,以新地中國人居住地為媒介,在“那里”至西面的俵物役所舊址的中國人居住地和南面的梅香崎外國人居住地之間架設了“新大橋”和“梅香崎橋”,翌年(明治三年)又在大浦河上架設了連接遙遠的南面的大浦、下松兩居住地的“下松橋”①《下松架橋一件》,外務科,明治三年。,于是長崎的街區與居住地在海岸前面貫通了。與此同時,根據長崎土地規則書制定了規定中國人居住的中國人租地規則書,因此可以認為中國人居住地的基本設施在這個時期已經形成,而在明治三年的長崎港圖中附記了“外國人居住地10萬余坪,中國人居住地1萬余坪,有上中下三等”也是可以理解的。

圖3 居住地圖

但是,即使“中國人居住地”和“上中下三等”的表達是妥當的,其面積也稍微有所夸張,在當時也只不過是一時的現象。在明治八年的正式報告書中,外國人居住地的面積與“港圖”是一致的,但中國人居住地的面積大約是7000坪,因此這是隨著中國人向新居住地的快速轉移所發生的一時的膨脹現象,擴展到俵物役所舊址的中國人居住地和殘留在唐館內的中國人居住地集中地受到整頓,在廣馬場和新地穩定下來又費了幾年的時間。筆者在明治初年的古地圖上對這段期間加以計算,推定中國人居住地形成的時期是日清修好條約簽訂前后。因此,這一情況大體上與外國人居住地的成立情況形成了對照。就外國人居住地來看,根據條約,條約公民的通商權和居留權得到認可,但即使到了長崎開港時期,居住地的具體計劃仍未制定,雖然等到領事團來港將其具體化,但成為最初的居住地核心的大浦地區也用了1年半時間才得以形成。以“這里”為中心,居住地數次得到擴大,至明治新政府成立前不久完成了擴充并固定下來。與此相比,中國人居住地的成立則落后于時勢,沒有通商權和居留權的中國人利用貿易習慣和條約漏洞積累業績,按外國人居住地均衡原則造成“既成事實”,該正式條約只不過是寫成條文而已。這一情況值得特別記述。

筆者在本書第二章第三節“關于外國人居住地的若干長崎古地圖”中,附上了內閣文庫的“長崎港外國人居住地沿革圖”,將該圖的注釋按年度進行整理,在①1860年的“大浦海面填筑”到⑥1870年的“中國人居住地租借、新地擴建937坪”的10年期間,編制了6個計劃實施表,考察了居住地的擴充情況和沿革。從這種意義上說,明治初年的中國人居住地的形成才是長崎的居住地形成的總匯。新地的中國人居住地“內浦”鎖國以來相當于長崎港的大門,正如開國時美國領事要求與出島一起設立該居住地一樣,是外國領事團渴望的場所,因此新地“藏所”的“居住地化”、中國人居住地核心的形成從居住地沿革史來看,說其是畫龍點睛也不過分。但是,這一極好的“新地”場所也因明治后半期第二次港灣改良工程(在其周圍及前面進行填海造地)而發生了變化,與“唐館”一樣趨于內地化。所謂的“內浦填筑”問題就在于此。筆者在第二章第六節中以明治十八年、二十五年、四十年的3張長崎古地圖為中心考察了“內浦”的變化,這里想要指出的是,對以明治、大正、昭和3個時代的“內浦”為中心的居住地前面的變化進行周密的調查研究是長崎居住地研究的一個很大的課題。

(續完)

(原載菱谷武平《長崎外國人居住地的研究》,日本九州大學出版會,1988年)

喬云譯