雪地白菜

2015-11-18 08:01:25趙志明

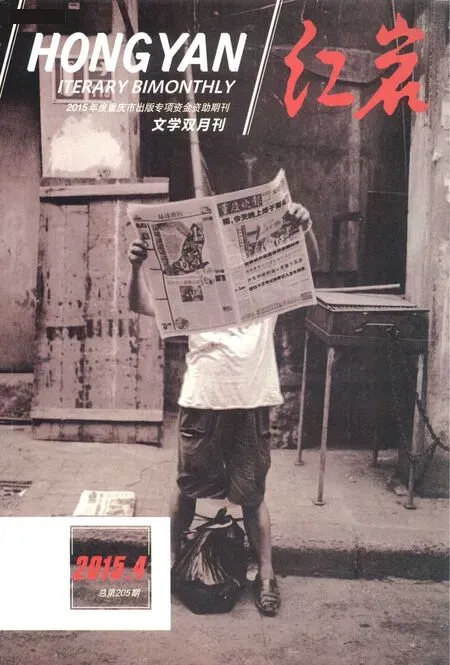

紅巖

2015年4期

趙志明

臘月二十九那天早上揚起了雪,被北風頭卷著,一忽兒大一忽兒小,一忽兒密集一忽兒舒緩,看地面屋頂草垛上早就白了,像雪餅上的那層糖霜,只是樹枝上不容易有積雪,能看到開叉處隆起來的雪疙瘩。

雖然說“瑞雪兆豐年”,可在年腳底下,這場雪確實有點不合時宜。大人孩子都窩在家里,哪里玩耍也都去不成,不說別的,踩了兩鞋底白雪去人家家里,一暖和解凍少不得要留下兩團黑墨水,自己看了都覺得不好意思。女人們樂得待在家里,不過是包餛飩團子炒瓜子花生做整子肉圓扎肝,省得什么事情都要留到年三十晚上急忙急躁去做,真是一年忙到頭都沒有個息時。

下午兩三點鐘,倒像是傍晚光景。天空低垂,爬上屋頂就能觸碰到一般,在陡然變得狹窄的天地空間里,雪花亂飛亂撞,好像是野小子精力得不到發泄,不過是遲遲不愿落到地面。有的人家已經開始做晚飯,煙囪管里冒起煙來。

雪能夠吸收聲音,除了雪落地的簌簌聲,像蠶在夜里吃桑葉,很難再聽到別的聲響,狗不吠麻雀子不叫,一派悄沒。河面沒有封凍,由于在低凹處,感覺到更多大把大把的雪融入水里,讓人覺得奇怪,不僅不像大雨落在水面濺出很大的聲音,連水面也沒有因為這些填充物上漲一些,反而顯得更瘦了。

路上沒有幾個行人,王榮林騎著三輪車到鄉下來。他裹著一件軍大衣,戴頂雷鋒帽,穿了雙雨鞋,鞋子里面他老婆給墊了層棉花,倒是暖融融的,十根腳趾頭在里面很舒服,像一窩剛出生的小老鼠團團擠在一起。……

登錄APP查看全文