啞鐵詩七首

2015-11-17 23:40:39啞鐵

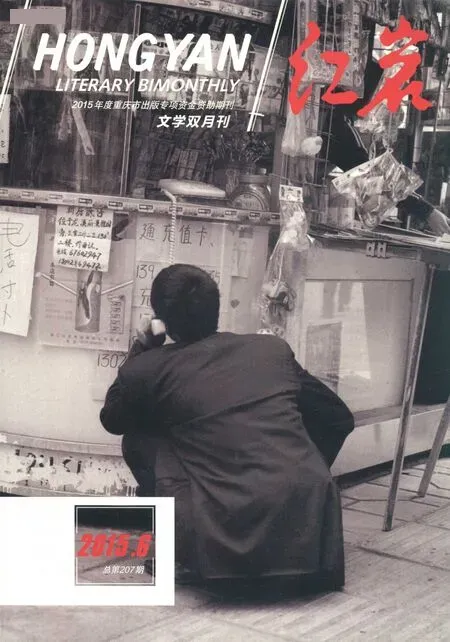

紅巖

2015年6期

啞鐵

盆景:憂郁曲

你們一定來自大野

帶著某種隱秘,眾多手掌攤開的

柔弱,有微微的顫抖

空出來的小驚喜,剛好蜷縮在墻角

這跳動的綠,怯怯地逡巡、游走

迷戀窗外避雷針上的鳥影

也像我,偶爾發發脾氣

我總是誤認為那三只灰喜鵲

叫聲異樣,居心叵測

聽聽,總有鳥音從窗戶拐進來

或許只是幻像

只是這些葉片,不甘寂寞的私語

我端詳這些盆景

凝望——像兩株盆景

這種對峙,唯一區別

在于:他們,多像春天的詩行

對瓶:登梅圖

兩樹梅,共同擁有一句臺詞

在花瓶上練習口型。喜鵲從暮色中趕來

翅膀上濺起黎明,這形式主義者

足爪深深抓緊梅枝,用羽翼

斂緊風霜。梅花一開口說話

紅色的隱喻,從一樹枝頭爬向另一樹枝頭

一對瓶,挨得很近

在太陽升起前,用懷中的梅香相互取暖

現實中,梅花開了又謝了

那句臺詞,有著褪色后的淡影

留在枝頭的對白,需要喜鵲耗盡前世今生

可以再靠近一點,看明白

梅花的形狀,類似于起伏的歲月

有多少蜿蜒的目光,像花瓣一樣

掛滿枝頭,恣意開放

梅花的芬芳隱隱襲來

喜鵲從一枝梅飛抵另一枝梅

需要繞過對瓶,劃一道優美的弧線

生日詩

多么鋒利啊

這薄薄的刀刃

人生,就這樣

被一截截快速削掉

梔子花

多年前,我從祖母墳邊

領回一株梔子花

在陽臺上精心侍養

虔誠地施肥、澆水、除草

以減輕對祖母的歉疚

多年了

我耐心地等待花開

等待,祖母從另一世界

寄過來一張笑臉

今晨,梔子花終于開了

顫……

登錄APP查看全文