高管流動、關系人口學與跨企業戰略學習

謝荷鋒 周偉偉

摘要:高管跨邊界流動是企業獲取戰略性知識資源和進行戰略學習的重要手段。本文基于知識轉移的視角,采用滬、深兩市2000-2012制造業的配對數據,檢驗了高管跨邊界流動對目標企業戰略學習的影響以及流動高管與目標企業高管團隊間的關系人口學特征在其中的作用。實證結果表明高管流動顯著推進了企業間的戰略學習,流動高管與目標企業高管團隊間的關系人口學特征在其中發揮著明顯的積極作用。

關鍵詞:高管流動;關系人口學;戰略學習;知識轉移

中圖分類號:F270 文獻標識碼:A

作者簡介:謝荷鋒(1973-),男,湖南衡南人,南華大學經濟管理學院教授,管理學博士,研究方向:組織行為與知識管理;周偉偉(1989-),女,河南許昌人,南華大學經濟管理學院研究生,研究方向:知識管理與技術創新。

一、引言

在競爭激烈的市場環境中,跨邊界的高管流動對于企業戰略決策的意義一直備受人們關注。首先,高管作為企業戰略決策的實際參與者,其流動必然導致與戰略相關的經驗、知識等核心資源的跨組織轉移,因而高管的流動為企業獲取外部戰略知識資源,進行戰略學習與模仿提供了通道[1-2]。其次,已有的研究表明,相對于內部高管,外部流入高管的現狀承諾度(commitment to status quo,CSQ)較低,其戰略變革的意愿更強烈[3]。因此,外部高管常常成為推動企業戰略變革的重要力量。總之,高管的跨組織邊界流動對企業的戰略決策具有重要影響。

當前,關于高管流動對于企業戰略的影響研究主要集中于兩個議題:一是高管流動對企業,特別是目標企業的戰略是否具有影響?二是如果有影響,其影響條件和機制是什么?關于第一個議題,研究表明高管流動無論對于源企業(流出企業)還是目標企業(流入企業),均具有重要的戰略含義[1,4-5]。對于源企業來說,高管的流出在給其帶來生存、發展風險的同時[2,4],也通過流出高管構建的私人網絡,為其進行逆向知識轉移和逆向戰略學習提供了渠道[6]。相對而言,人們更重視高管流動對于目標企業的戰略影響。例如,Bhide(1994)的調查表明,新創企業有71%的戰略觀點、理念源于學習、復制其高管前任企業的經驗[7];Agarwal et al.(2004)的研究表明,新創企業成功的一個重要原因是其高管通過學習前任公司(Phillips稱之為母公司)的戰略性知識而獲取后發優勢[5]。Boeker(1997)、Kraatz and Moore(2002)等進一步地發現,高管流動不僅導致目標企業向源企業學習戰略和競爭模式,甚至還學習制度建設[1,8]。

關于第二個議題,人們普遍認為基于員工流動,包括高管流動所導致的跨企業學習,并非是無條件的。例如,Clercq and Sapienza(2005)認為,目標企業接受流入高管的經驗和知識的前提是雙邊知識和經驗存在差異[9];Boeker(1997)、Dokko et al.(2009)發現,流入高管和目標企業高管團隊的人口統計特征、雙邊的社會認知匹配度、目標企業高管團隊的NIH(not in here)癥狀,均會影響高管流動引起的戰略學習效果[1,10]。

本文以企業產品開發為例,檢驗高管的跨邊界流動對目標企業戰略學習的影響,以及流動高管與目標企業高管團隊間的關系人口學特征在其中的作用。一方面,從知識轉移的角度來看,基于關鍵員工轉移的戰略學習是一個復雜、非線性的過程,涉及到知識以外的復雜因素,如社會文化因素和組織政治因素。例如,Brown and Duguid(2001)認為,社會文化提供了比只關注知識本身屬性更加豐富的解釋,實踐群體的“身份”意識,可能會強烈阻礙其對外部知識的學習[11]。同樣,有證據表明,在創新傳播中,即使是被認為較為單純的專業人士,其角色和身份的存在,也使得知識不太可能跨社會邊界流動[12]。考察流入高管與目標企業高管團隊間的關系人口學特征,為我們提供了探索群體身份和社會邊界等非知識因素在企業戰略學習中影響的機會。另一方面,與以往的多數研究主要關注新創公司的戰略學習問題不同,本文以上市公司為樣本,采用配對數據,考察成熟公司間高管流動所導致的戰略學習問題。根據有關調查,成熟公司之間的高管流動一直十分頻繁,但其背后蘊涵的戰略和市場含義卻甚少受到關注。

二、理論背景與研究假設

(一)高管流動與企業戰略學習

關于高層管理者與企業戰略之間的關系,目前存在著兩類主要觀點:無關論和有關論。無關論認為,企業戰略的形成和演化主要受外部規范的壓力和環境變動的影響,戰略變革是為了迎合外部規范的預期和/或適應環境的變化[13]。因此,企業戰略變革的初始動機并非源于高管及其團隊,高管及其團隊在變革的方向和方案選擇方面均難以施加影響,企業組織的任何戰略變革看似都是隨機的、偶然的、根植于歷史而難以避免的[13]。在該觀點中,高管在企業戰略變革中實際扮演著一個“名譽”代理人角色[14]。高管有關論則在高階理論的支撐下認為,在有限理性的條件下,企業組織是高管價值觀、人格、知識和認知模式等的具體反映,高管的個體特征影響了企業戰略選擇的內容,并最終決定著企業戰略發展的方向[15]。自Child(1972)以來,由于擁有較為豐富的經驗證據,該觀點目前成為高管與企業戰略關系研究的重要基礎[14]。

事實上,在絕大多數企業實踐中,高管不僅直接參與了企業的最終戰略決策,而且在戰略方案的制定、選擇和實施,以及與之相關聯的資源配置、部門協同等方面均發揮著關鍵性的作用。他們在管理實踐中累積的或者參與創造的、與戰略決策有關的經驗和知識,一直被認為是企業寶貴的、不可替代的核心資源[16]。這些資源嵌入高管的頭腦,經過時間的沉淀和實踐的不斷檢驗、修正,逐漸成為有關企業獲取競爭優勢的源泉,并直接影響、甚至決定了有關企業發展的運行軌道[15]。獲取這類知識資源,被認為是新創企業快速成長和后發企業進行戰略趕超的重要手段[4,7]。

從知識轉移的角度來說,高管流動為戰略性知識資源的跨企業邊界轉移,從而推進企業間的戰略學習提供了重要渠道。

首先,高管流動不僅為嵌入其大腦的、與其個體職業經驗密切相關的知識、經驗、技能,以及由此形成的遠見卓識的跨企業流動提供了可能,而且為更高級、復雜的企業慣例性知識資源的轉移提供了可能。根據Castanias and Helfat(2001)的觀點,企業高層管理者擁有的管理資源可劃分為四類:通用型知識(general knowledge)、關聯行業型知識(related-industry knowledge)、行業專用型知識(industry-specific knowledge)和企業專用型知識(firm-specific knowledge)。其中,通用型知識主要是指來源于書本、教育等的專業性知識,這類知識普遍以編碼形式存在,盡管對企業有用,但并不構成高管獨特的資源。行業專用型和企業專用型知識是指高管通過長期的干中學而積累的、與行業和企業密切相關的獨特性知識,此類知識多以經驗、技能和因之形成的遠見卓識、管理風格等形式存在,并通過管理者的日常管理、組織和決策,逐步固化為企業的慣例、程序、組織、文化和理念,形成企業風格獨特的管理資源[16]。這類資源是企業高管參與的、長期探索、反省和學習的結果,并普遍以意會知識的形式融合于組織慣例之中[4]。研究表明,這類知識深嵌于管理者的大腦中,除非管理者跳槽,否則很難進行跨企業邊界轉移,因而是構成企業核心競爭力的重要源泉[16]。Phillips(2002)認為,高管跨企業流動促進了專用型知識資源的跨邊界流動,并極大地影響了目標企業的資源配置模式和戰略決策[4]。

其次,相對于內部高管,外部流入的高管的戰略變革意愿更強烈,而戰略變革的內容和方向往往與其在前任企業的經驗和知識有關。研究表明,外部流入高管的戰略變革意愿之所以遠高于內部繼任高管,原因有三:一是外部高管沒有參與新任企業現有戰略的制定過程,因而其對維持戰略現狀的承諾度(CSQ)相對較低[3];二是通常企業聘任外部高管的一個重要動機,就是要推動變革以改變現狀,因此外部流入高管的戰略變革通常是其進入新任企業的一項“當然”使命[1];三是通過戰略變革推動對新任企業的組織結構、流程、人員的調整,有利于鞏固新任高管的地位,獲取對企業掌控權和決策權的“合法性”[15]。

在上述雙重機制作用下,高管流動所導致的企業戰略學習效應必然發生。研究表明,作為企業戰略的一個重要方面,企業產品開發戰略學習在高管流動中表現得尤為明顯[1-2]。高管的流動促進了與企業產品開發戰略相關的專用型知識、經驗和組織慣例的轉移,導致了目標企業在產品市場戰略以及產品創新等方面的學習和模仿。例如,Boeker(1997)發現外聘CEO更傾向于進軍其前任企業所屬的產品市場[1],Kraatz and Moore(2002)發現外聘大學校長選擇的新專業項目往往與其前任大學的高度類似[8]。研究表明,高管擁有的企業專用型知識、經驗以及組織慣例的質與量,通常與其企業職位和在職時間密切相關[4],因而文獻中通常將高管的企業職位和在職時間作為其擁有專用型企業知識資源多寡的代理變量[1,4,15]。基于以上分析,我們提出如下假設:

H1:高管流動會導致企業間潛在的產品開發戰略學習,且流入高管在源企業的職位越高,目標企業新開發的產品類型與源企業已有產品類型的相似度會越高。

H2:高管流動會導致企業間潛在的產品開發戰略學習,且流入高管在源企業的在職時間越長,目標企業新開發的產品類型與源企業已有產品類型的相似度會越高。

(二)關系人口學特征與企業戰略學習

盡管高管跨企業流動對于推動企業變革、促進企業間的戰略學習提供了可能,但這種學習顯然并非是無條件的[9-10]。根據企業戰略決策的現實,外部高管的介入可能導致企業戰略決策的高度復雜化。研究表明,除了少數穩定環境下的高度官僚化的組織情景,企業戰略決策很少如“理性行動者模型”(Rational actor model)所預期的那樣,高管團隊能夠進行理性的綜合分析,就戰略目標的優先次序達成一致,以全面尋求最佳戰略方案[17],而更多的時候像是“政治博弈”過程,政治、權力、偏見、情緒及情感等因素混雜其中[18]。在權力、NIH等導致的認知偏見、基于實踐群體所形成的“門戶”邊界等因素的驅動下,外部高管的介入可能使戰略決策更趨復雜化,更加偏向于社會化和政治化[12,18-19]。例如,Allison(1971)認為,因為牽涉到產生不確定性的決策、抱有沖突性見解的參與者以及通過權力運用達成的最終解決方案,大多數戰略決策過程從根本上來說都是政治性的[20]。秘密聯盟、私下游說、拉攏、隱瞞信息和控制日程等,都是企業決策過程中具體的政治活動體現[21]。另一方面,實踐群體社會邊界(如身份、角色)和基于不同知識和文化基礎的認知邊界都會成為阻礙外部新知識、新觀念的介入,造成跨組織知識轉移的嚴重障礙[12,19]。因而,新任高管如何引導目標企業原有高管團隊(他們事實上就是一個典型的實踐群體)接受其知識、經驗和觀念,是一項充滿挑戰的工作。

關系人口學特征是指日常工作中一個群體成員之間具有的相對人口學特征。有證據顯示,上下級或者工作團隊成員之間在人口學特征方面的某種程度的異質性或同質性,會顯著影響團隊組織成員的心理、態度和行為(如組織承諾、合作意愿、離職、缺勤等)[22]。在由外部高管引發的跨企業戰略學習的過程中,對流入高管與目標企業高管團隊間的關系人口學特征的考察,將有助于我們理解其中的社會化和政治化問題。我們認為,流入高管與管理團隊的人口學特征的同質化程度會降低目標企業戰略學習過程中的社會化和政治化問題,從而有利于企業的戰略學習。

首先,人口學特征的同質化有利于促進高管與高管團隊間的溝通,而溝通是跨越社會邊界、消除認知偏見的重要手段。基于高管流動的戰略學習,關鍵之一就是現有高管團隊對來自外部的專業和管理知識資源,以及由此形成的戰略方案的接受和認可。誠如前述,現有的高管團隊作為一個實踐群體,具有相對的自我封閉性和高度制度化特征,當他們面對外部新觀念、新思想和新知識的介入時,會表現出強烈的行政轄區和群體身份的防御動機[12,19],從而阻礙新知識的跨邊界滲透。外部高管突破這一障礙的關鍵舉措是要加強與現任團隊成員的互動和溝通,爭取群體認可并融入群體。吸引-相似理論認為,在社會交往的過程中,人與人之間在任何一個方面的相似性,比如相同的性別、相仿的年齡、相似的教育背景等,都會增加他們相互的好感和吸引力[23],從而有利于彼此之間的非正式溝通,包括頻率和質量;相反,人與人之間的差異則會導致相互排斥[24]。顯然,在新知識突破社會邊界的過程中,人口特征的相似性有利于高管盡快獲得認可和融入現有團隊。另一方面,有證據顯示,在克服知識跨邊界轉移中的認知偏見中,如NIH現象,溝通的作用至關重要[19]。

其次,人口學特征的同質化有利于降低跨邊界戰略學習中的政治阻力。一方面,研究顯示,政治行為通常源自群體內部的,包括觀念、立場、利益等方面的沖突和競爭[25],而人口學特征的同質化有利于降低這類沖突。在社會生活中,個體都存在一種強烈的分類觀念,如通過性別、年齡、職業等人口學特征來區分不同的群體。自我歸類(self-categorization)理論指出,人們有意識地以自我為中心,對與之關聯的人,通過性別、年齡、種族等標識進行內群體(ingroup)與外群體(outgroup)的區分,并將與之相似的人群劃歸為內群體,與之差異顯著者則劃歸為外群體[26]。社會認同(social identity)理論認為,在特定的社會群體中(如內群體),群體成員會產生相應的歸屬感,同時也能認識到作為該群體成員帶來的情感和價值意義[27]。因此,基于人口學特征的群體分類有利于增加成員彼此間的認同,降低觀念、利益等方面的沖突,從而降低群體內相關的政治行為。另一方面,有證據表明,在特定群體內,人口統計學上的相似性是形成穩定的政治聯盟的基礎,特別在政治行為運用程度較高的組織情景中[18]。這顯示,外部高管與團隊成員間的人口學的相似性,有利于其獲得穩定的政治盟友。在戰略學習過程中,外部高管要獲得決策影響力,這一點非常重要。

綜上所述,我們認為,通過影響流入高管與現任團隊之間的認同和溝通,降低群體內的政治行為和獲得政治影響力,流入高管與現任高管團隊之間的關系人口學的相似性(或同質性)會顯著提升目標企業的跨邊界戰略學習效應。為此,本文提出如下假設:

H3:流入高管與目標企業高管團隊間的關系人口學特征(性別、年齡、學歷、專業和任期)會影響目標企業的產品戰略學習,即二者間的人口統計學特征越相似,目標企業新開發的產品類型與源企業已有產品類型的相似度會越高。

三、研究方法設計

(一)樣本

由于要同時獲取高管跳槽前后的源企業和目標企業的相關數據,本研究選取了國內制造行業的上市公司作為研究樣本。之所以選擇上市公司,一方面是因為國家強制上市公司公開披露經營管理過程中的重大事件,并要求其對公開數據承擔法律責任,故其數據更容易獲得且可靠性相對較高;另一方面,上市公司在年度報告中公布了反映其經營狀況的主要數據,該文件可以直接從網絡和數據庫獲得。

對于本研究中高管職位的界定,我們綜合考慮了以下三個方面的信息:首先,根據《公司法》對上市公司高管人員的界定,高管職位包括董事會秘書、總經理、副總經理、財務總監,我們將這些職位納入樣本;其次,由于部分上市公司將總工程師作為高管在企業的年度報告中予以披露,因此,在設有總工程師職位的公司,本研究也將其界定為高管;最后,在上市公司經營的過程中,董事長決定著公司的戰略方向,而且董事長變動屬于公司重大事件,影響公司的戰略決策,故我們將董事長這個職位也納入研究范圍。綜上所述,本研究所采用的高管職位包括董事長、董事會秘書、總經理、副總經理、財務總監和總工程師。

我們選取制造業行業的企業作為樣本的原因有四個:第一,企業所處的行業不同,戰略變化的程度和規模也會存在一定差別[28],選擇單一行業有利于控制與行業相關的因素對企業戰略變革的影響。第二,相對于其他行業,制造業的產品分類更加具體和可測量。國家對制造業行業產品有明確的分類規定,這樣可以避免自主分類所造成的混亂,減少資料和數據方面的誤差。第三,制造業競爭激烈,產品開發和更新換代的時間間隔短,不同企業之間相互學習、模仿的現象較為突出。第四,相對于上市公司行業分類中的其他行業,制造業企業超過了其他所有行業企業數量的總和(截止2013年6月22日),這為獲取符合研究條件的樣本創造了條件。基于上述考量,本研究最終選取的樣本是來自滬、深證券交易所上市的1 606家制造業企業,其中有523家來自上海證券交易所,1 083家來自深圳證券交易所。

我們采用了兩個途徑進行數據搜集和相互比對。首先,我們搜集了來自新浪財經、搜狐財經、巨潮資訊等財經類網站公開的制造業上市公司2000-2012年的年度報告。由于我們需要考慮高管流動前后企業的5年數據(跳槽前源企業的2年和跳槽后目標企業的3年),同時考慮到網上公開的上市公司年度報告最早只能追溯到2000年,因此我們將研究樣本限定在2002年至2009年之間有高管流動的企業,并通過流出和流入追蹤對源企業和目標企業進行配對處理,這樣實際獲取的數據跨度為2000年至2012年;同時,我們排除了新任高管在目標企業在職時間短于1年的情況,一共獲得了106位符合條件的高管和相應的106對企業樣本。在此基礎上,我們利用國泰安數據庫的中國上市公司治理結構研究數據庫,在30多萬條有關高管變動的數據記錄中進行了數據篩選和比對,最后獲得了手工數據收集過程中遺漏的3條符合條件的數據記錄,并進行了確認和補充。因此,最終我們獲得了109位符合條件的高管和相應的109對企業樣本。

進一步地,由于樣本中有一些高管在源公司上市前已經任職,但上市前相關數據無法獲得,我們刪除了那些在源企業在職時間不詳的36個樣本。刪除樣本的依據在于:在職時間在我們的計量模型中為自變量,根據計量分析的相關原理,自變量的數據刪失一般不會影響估計的無偏性[29]。另一方面,我們利用高管的關鍵性特征指標,如性別、年齡、學歷、專業和前任職位,檢驗了刪失數據的隨機性問題。獨立樣本T檢驗表明,73個保留數據與36個刪失數據之間不存在系統性的差異,顯示數據刪失具有良好的隨機性[29]。綜上,我們最后納入分析模型的有效樣本為73對。

(二)變量測量

1.戰略學習效應

戰略學習效應是指因高管流動而導致的目標企業向源企業進行戰略模仿和學習的效應。本研究主要聚焦于企業產品開發戰略方面的學習效應,即企業是否因為流入高管的影響而傾向于學習和模仿源企業,開發源企業已有的類似產品以進入與源企業已有的產品市場?在具體測量中,我們將戰略學習效應操作為:目標企業在高管流入后3年內開發的新產品類型中與源企業高管流出前2年產品類型相似的比率。具體計算公式如下:

學習效應=[SX(]目標企業后3年與源企業前2年產品相似的新產品數量[]目標企業后3年新研發的產品類型總量[SX)](1)

為此,我們按照《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2011)中關于制造業產品分類的規定,進行產品分類檢索。具體做法參考了目前關于產品戰略研究的通用做法,如Boeker(1997)等依據分類標準中的最低層次編碼,即四級編碼,將同屬于四級編碼的產品規為一類產品,否則視為不同類型產品。比如,白酒制造對應編碼為1521,啤酒制造對應編碼為1522,它們屬于兩種不同類型的產品,而鉆床、磨床等均屬于編碼為3521的金屬切削機床制造類產品,因而它們被視為同一類產品。

2.高管前任企業的經驗

目前,衡量高管前任企業經驗的代理變量通常采用四個方面的特征變量:學歷、專業、職位和在職時間[1,4,15]。本文的目的在于衡量因高管流動導致的企業間的戰略學習效應,因此理論上應該盡可能控制高管自身的人力資本的影響,而學歷、專業通常與此相關。另一方面,研究顯示,衡量高管“攜帶”的企業戰略知識資源的質與量,通常與其在該企業的在職時間和任職高低有關[4]。因此,我們最終選擇了高管在前任企業的職位和在職時間作為前任經驗的代理變量,來檢驗企業間的戰略學習效應是否與高管的前任企業的戰略知識資源流入有關。

對于高管前任職位的測量,我們采用的是0-1編碼的方法,將副總經理及其以下的職位編碼為0,將總經理及其以上的職位編碼為1。而對于高管前任在職時間,是從高管在前任企業任職開始到轉移當年的年數,整年后的零頭中不足6個月的計為0年,6個月以上的計為1年,因此在職時間采用的數據均為整數年份。

3.關系人口特征

我們選取流動高管與目標企業高管團隊之間在性別、年齡、學歷、專業、任期等五個方面的差異,來測量他們之間的關系人口學特征。具體計算中,我們使用了與OReilly、Caldwell and Barnett(1989)及Tsui and OReilly(1989)相類似的計算公式[22,30]。在某個樣本中,計算流動高管Sj在某一特定人口學變量上的值與該樣本中每一個人Si在同一變量上的差的平方和,再除以該團隊中的所有的高管人數,然后取其平方根。所使用的計算公式如下:

[SX(]∑[DD(]n[]i=1[DD)](Si-Sj)2[]n[SX)](2)

以性別為例,在一個由4名男性和3名女性組成的高管團隊中,如果所研究的高管為男性,則其在性別上的關系分數為0.65。因為其與其他3名男性性別相同,差異為0,與3名女性性別均不相同,所以總差異為3,然后我們用3除以7,再取平方根得到0.65。在所有的關系人口學特征測量中,數據越小意味著同質性越高。

4.控制變量

為了提高研究的內部效度,我們控制了一系列的外源影響因素。

首先,為了控制來自高管自身人力資本及其相關特征對企業戰略學習效應的影響,我們選擇了高管的性別、年齡、學歷、專業等四個特征變量加以控制。

其次,研究顯示,目標團隊的規模會影響到外源知識資源的轉移效果,團隊規模越大,知識轉移的效果越差,因而戰略學習的效應也越低[31]。基于此,我們選擇高管轉移當年目標企業的高管團隊規模作為控制變量。

再次,在激烈競爭的市場中,即使沒有高管轉移,通過非正式渠道,同行業企業之間也存在著小企業向大企業學習、績效不好的企業向績效好的企業學習和模仿的現象。為了控制此類效應,我們分別獲取了源企業和目標企業的社會影響度、企業規模的數據。其中社會影響度,我們主要是利用特定企業在網絡上的出現頻次來進行衡量,而企業規模用企業的資產總額來衡量。這兩個變量主要用來控制企業間因其他渠道導致的學習效應。具體計算時我們采用了相對數據,即源企業和目標企業的社會影響度和資產總額的對數差額,來衡量配對企業的相對影響。

最后,我們進一步計算了高管流動前目標企業和源企業的產品相似度,以控制因市場需求和技術發展趨勢所導致的產品開發戰略相類似的情況。具體做法是計算高管流動前配對企業相同產品類型數量占配對企業所有產品類型總數的比率。

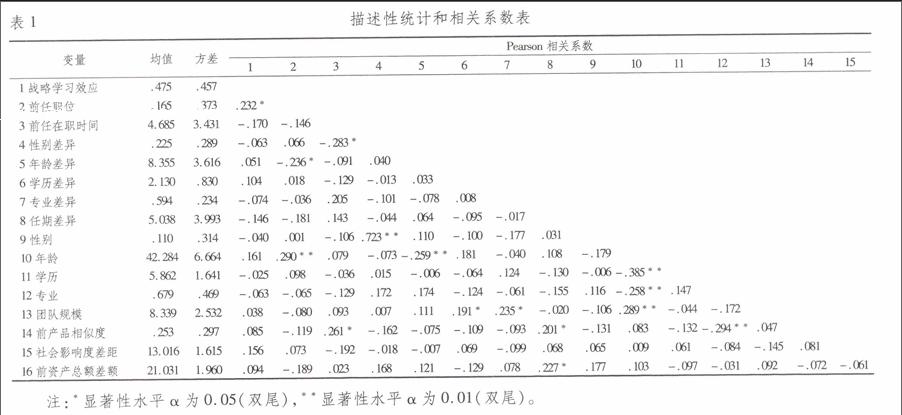

基于上述分析,我們最后獲取的數據描述性統計及其相關情況如表1所示。

四、檢驗結果

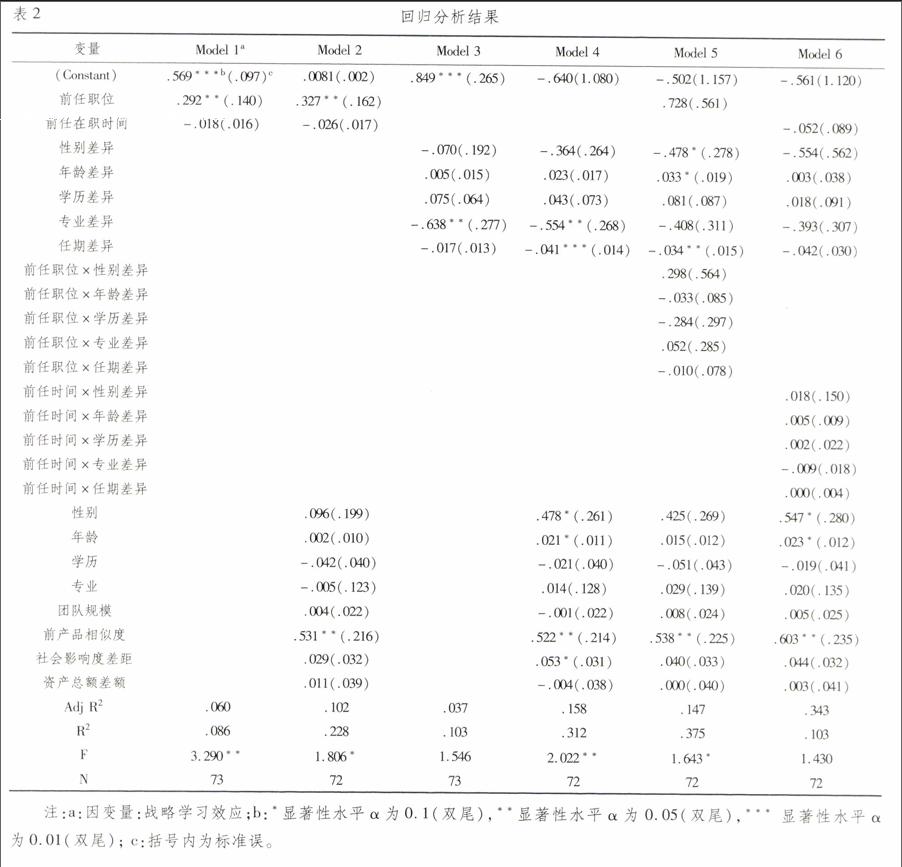

我們采用回歸分析模型對相關假設進行檢驗,檢驗結果如表2所示。其中,所有模型的因變量均為“戰略學習效應”。

模型1和模型2檢驗了假設H1和H2。數據表明:(1)高管的前任職位顯著且穩健地影響到目標企業新開發產品與其前任企業的產品相似度,而且職位越高,其影響越大,表明高職位的高管流動能導致較好的學習效應,H1被驗證。(2)高管在源企業的在職時間沒有表現出預期的回歸符號,令人驚訝地表現為負向關系,但不顯著,H2沒有得到數據支持。

模型3和模型4檢驗了假設3。結果表明:(1)關系人口學變量中,性別差異、專業差異和任期差異負向影響到目標企業的產品戰略學習效應,其中性別差異不顯著,專業差異顯著(p<0.05),任期差異在模型4中顯著(p<0.01),表明顯示性別差異、專業差異和任期差異越大,高管流動導致的學習效應越小。(2)年齡差異和學歷差異表現為正向影響目標企業的戰略學習效應,但均不顯著,暗示年齡和學歷的異質性越高,目標企業新開發的產品類型與源企業已有產品類型的相似度越高,企業間的戰略學習效果越好。與假設H3的判斷相比,H3部分被驗證。

進一步地,我們檢驗了高管的前任職位、在職時間與關系人口學統計變量之間的交互作用關系對跨企業戰略學習的影響效應(模型5和模型6),結果顯示均不顯著。但是交互項的回歸符號顯示,性別差異和專業差異正向調節高管前任職位與目標企業的產品戰略學習效應關系,即性別差異越大、專業差異越大,前任職位與戰略學習效應的關系越緊密,而年齡、學歷和任期的差異度則負向調節二者之間的關系,表明年齡差異、學歷差異和任期差異越大,前任職位高低對戰略學習效應的影響就越小。

相似地,關于高管的前任企業在職時間與目標企業的戰略學習效應的關系中,只有專業差異為負向調節,其他關系人口學變量均表現為正向調節作用。

最后,模型2、4、5和6關于控制變量的回歸結果顯示,多數變量表現出穩定的影響效應。其中,個體特征方面,高管的性別和年齡對跨企業產品戰略學習的影響為正,學歷為負向影響,而專業的影響效應則不穩定;團隊特征方面,團隊規模的影響效應不穩定且不顯著。此外,高管流動前的產品相似度、社會影響度差距對學習效應有正向影響,特別是前產品相似度的影響非常顯著,顯示目標企業開發的產品類型選擇中,確實有很大程度與技術、市場發展的趨勢有關,同時,因社會聲譽、市場影響力而導致的企業間的戰略模仿與學習也十分普遍。

五、結論與討論

基于知識轉移的視角,利用國內制造行業上市公司的樣本數據,我們檢驗了高管前任企業經驗、高管與現任團隊間的關系人口學特征與目標企業戰略學習效應之間的關聯關系。研究結果揭示了較為豐富的理論含義和實踐價值。

其一,正如理論和實踐所觀察到的,外部流入的高管對于企業的戰略變革具有重要的影響。這不僅源自其(與內部高管相比)相對強烈的變革動機,也源自其對戰略變革的方向乃至具體方案的重要影響,而后者通常與其在前任企業的任職經驗密切相關。從知識轉移的角度來看,高管流動不僅導致了高管的人力資本的轉移,更為重要的是,導致了由其知曉和掌握的企業專有知識資源的跨邊界轉移,這類知識資源通常是企業創租和獲取競爭優勢的核心資源[16]。這類知識的跨企業邊界轉移,會直接導致高管新任企業的戰略學習,即學習、模仿高管前任企業相關的戰略,包括產品開發戰略。本文為這類學習效應的存在提供了證據。研究數據顯示,在控制了高管人力資本、團隊規模,以及因企業聲譽、技術和市場需求導致的模仿等效應的情況下,高管前任企業經驗的代理變量之一,前任職位仍然顯著地影響目標企業新開發產品與其前任企業早期開發產品的相似度,這是一類典型的戰略學習效應。另一方面,我們注意到另一個代理變量,即高管在前任企業的在職時間對產品開發戰略的學習效應為負向且不顯著。事實上,在模型2的基礎上通過添加在職時間的二次項的回歸分析表明,在職時間與戰略學習效應呈現弱二次項關系,即倒U型關系,最大值處于在職時間約為5.03年左右,這意味著在職時間短于5年的情況下,任職時間越長,戰略學習效應越好,超過5年則呈現相反的趨勢。我們進一步統計了樣本分布情況,發現樣本中有80.8%的樣本位于5年及其以下水平,均值則只有4.685年,這顯示,就樣本而言,假設H2所蘊涵的判斷是有一定的事實依據的。因此,總體來看,我們的研究較好地支持了這樣的理論預期,即高管流動將導致跨企業的戰略學習,而知識轉移是其重要的作用機制。

其二,無論是從知識轉移的視角,還是戰略變革的視角,企業間的戰略學習均是一個復雜的非線性過程,不僅牽涉到技術層面的因素(如知識吸收和融合的問題),還牽涉到社會和政治方面的因素[12,18]。基于相似-吸引、社會歸類和身份認同等理論的基本邏輯,我們檢驗了流入高管與目標企業管理團隊之間的關系人口學特征在降低(或增加)跨企業邊界戰略學習過程中的社會和政治障礙方面的作用。研究結果表明,專業和任期的同質性確實能夠較為顯著地提升跨企業的戰略學習效應。從知識轉移的角度來看,專業的相似性恰恰能減少來自技術和專業認知方面的壁壘,而任期的同質性——考慮到新任高管的任期(在計算時為零)——暗示了“新”團隊較“舊”團隊更容易接受外來思想和觀念,更容易克服戰略決策中的政治障礙,推進戰略學習和戰略變革。其他三個關系人口學統計變量,則表現得不如預期的顯著。

其三,上述兩類變量的交互作用可能由于樣本量方面的限制,各個交互項均不夠顯著。盡管如此,相關項目的符號仍然值得我們深思并進一步深入考察。而對相關控制變量的考察顯示,技術和市場發展的趨勢容易導致企業采用類似的戰略,特別是產品開發戰略,而享有較好社會聲譽的先進企業容易遭到后進企業的模仿,這一點結論與已有的關于母子公司和新創公司的研究結論具有異曲同工之處[4]。

本文的研究結論對于企業的高管聘任和戰略變革實踐具有一定的參考價值。總體來說,同行業的高管聘任有利于促進企業戰略變革,但變革的方向和內容通常會學習和模仿高管的前任企業,這意味著在高管聘任時應該注意考察其前任企業的基本情況,特別是以推動變革為目的的高管聘任,尤其應予以注意。另一方面,從推動變革的成本和順利程度來說,本研究的結論表明,在聘任外部高管的同時,應該同時關注到現任高管團隊的調整,年輕的團隊更容易接受外來觀念,更有利于變革的順利實施。最后,聘任高管作為一類獲取行業和競爭對手戰略性知識資源的有效工具,顯然具有不可替代性,這也是為什么企業在聘任高管的同時要簽訂(跳槽)競爭排除性條款的實踐意義。

參考文獻:

[1] Boeker W. Executive migration and strategic change: The effect of top manager movement on product-marker entry[J].Administrative Science Quarterly, 1997,42:213-236.

[2] Rao H.,Drazin R. Overcoming resource constraints on product innovation by recruiting talent from rivals: A study of the mutual fund industry,1986-1994[J].Academy Management Journey,2002,45(3):491-507.

[3] Hambrick D. C.,Geletkanycz M. A.,Fredrickson J. W. Top executive commitment to the status quo: Some tests of its determinants[J]. Strategic Management Journal,1993,14(6): 401-418.

[4] Phillips J. D. A genealogical approach to organizational life chances: The parent-progeny transfer and Silicon Valley law firms,1946-1996[J]. Administrative Science Quarterly,2002,47:474-506.

[5] Agarwal R. E.,Echambadi A. M. and Franco M. B. Knowledge transfer through inheritance: Spin-out generation,development and survival[J]. Academy Management Journal,2004,47(4): 501-522.

[6] Rabbiosi L.,Santangelo G. D. Parent company benefits from reverse knowledge transfer: The role of the liability of newness in MNEs[J]. Journal of World Business,2013,48(1): 160-170.

[7] Bhide A. How entrepreneurs craft[J]. Harvard Business Review,1994(4-5).

[8] Kraatz M. S.,Moore J. H. Executive migration and institutional change[J]. Academy of Management Journal,2002,45(1): 120-143.

[9] Clercq D. D.,Sapienza H. J. When do venture capital firms learn from their portfolio companies?[J].Entrepreneurship: theory and practice,2005,29(4):517-535.

[10]Dokko G.,Wilk S.,Rothbard N. Unpacking prior experience: How career history affects job performance[J]. Organization Science,2009:51-68.

[11]Brown J. S.,Duguid P. Knowledge and organization: a social-practice perspective[J]. Organization Science,2001,12(2):198-213.

[12]Fitzgerald L.,Ferlie E.,Wood M.,Hawkins C. Interlocking interactions,the diffusion of innovations in health care[J]. Human Relations,2002,55(12).

[13]DiMaggio J.,Powell W. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields[J]. America Sociological Review,1983,48:47-160.

[14]Finkelstein S.,Hambrick D. C.,Cannella A. A. Strategic leadership: Theory and research on executives,top management teams,and boards[M].UK: Oxford University Press,2009.

[15]Hambrick,D. C.,Mason P. A. Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers[J]. Academy of Management Review,1984,9:193-206.

[16]Castanias R.,Helfat C. The managerial rent model: Theory and empirical analysis[J]. Journal of Management,2001,27:661-678.

[17]Fredrickson J. W.,Mitchell T. R. Strategic decision processes: Comprehensiveness and performance in an industry with an unstable environment[J]. Academy of Management Journal,1984,27(2): 399-423.

[18]Eisenhardt K. M.,Bourgeois III L. J. Politics of strategic decision making in high-velocity environment: toward a midrange theory[J]. Academy of Management Journal,1988,31(4): 737-770.

[19]Szulanski G. Exploring internal stickiness: Impediments to the transfer of best practice within the firm[J]. Strategic management journal,1996,17:27-43.

[20]Allison G. T. Essence of decision: Explaining the Cuban missile crisis[M].Boston: Little,Brown and Company,1971.

[21]Pfeffer J. Power in organizations[M].Marshfield,MA: Pitman,1981.

[22]Tsui,A. S.,OReilly III C. A. Beyond simple demographic effects: The importance of relational demography in superior-subordinate dyads[J]. Academy of Management Journal,1989,32(2):402-423.

[23]Baskett G. D. Interview decisions as determined by competency and attitude similarity[J]. Journal of Applied Psychology,1973,57: 343-345.

[24]Rosenbaum M. The repulsion hypothesis: On the nondevelopment of relationships[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1986,51: 1156-1166.

[25]Mintzberg H. Power in and around organizations[M].Englewood Cliffs,N.J.: Prentice-Hall,1983.

[26]Turner,J. C.,Hogg,M. A.,Oakes,P. J.,Reicher S. D.,Wetherell,M. Rediscovering the social group: A self -categorization theory[M].Ox-ford,UK: Blackwell,1987.

[27]Tajfel,H. Social categorization[M].English manuscript of “La categorization social”. In Serge Moscovici(Ed.),1972,Introduction a la psychologies social,vol.1. Paris: Larousse.

[28]Gordon S. S.,Stewart W. H.,Sweo R. Convergence versus strategic reorientation: The antecedents of fast-paced organizational change[J]. Journal of Management,2000,26(5): 911-945.

[29]Wooldridge J. M. Introductory Econometrics: A Modern Approach,4th edition[M].South-Western,Cengage Learning,2009.

[30]OReilly C. A. III,Caldwell D. F.,Barnett W. P. Work group demography,social integration,and turnover[J]. Administrative Science Quarterly,1989,34:21-37.

[31]Wagner W. G.,Pfeffer J.,OReilly III C. A. Organizational demography and turnover in top-management groups[J]. Administrative Science Quarterly,1984,29:74-92.

(責任編輯:張曦)