書林中,那一襲遠去的旗袍——近代中國女性圖書館從業形象的考察

袁密密

(浙江理工大學圖書館 浙江杭州 310018)

1 引言

1920年,這是近代中國圖書館史上一個至關重要的節點。這一年,武昌文華圖專橫空出世——是有史以來中國第一個圖書館學教育機構,中國圖書館界的“黃埔軍校”。由此,也標志著中國圖書館事業正規的職業化道路的開啟,“風乍起,吹縐一池春水。”文華圖專的驚艷亮相,注定要在其時猶顯沉悶而僵化的業界掀起不小的風浪。其驚世駭俗之處,除了創辦人韋棣華是位來自美利堅的女士,還在于它開始招收女學員,培養現代圖書館的女性管理者。隨后便順理成章,女性圖書館員漸次播撒大江南北,嶄露頭角。她們,盡管人數不多,卻開風氣之先,彰巾幗華彩,在千年沿襲、男性一統的行業壁壘中生生地擠出一條縫,占據了一席之地。于開啟民智、服務家國的奉獻中完美地展現了圖書館職業女性的才情風范。戴羅瑜麗、梁思莊、陳竹隱、羅家鶴……薪火傳遞,芬芳四溢。在女性圖書館員已成為行業主體構成的今天,她們的職業示范尤顯難能可貴。文章以民國以來近半個世紀的圖書館職業女性為考察對象,試梳理她們從業的歷史背景、擇業原因、事業特色及貢獻等,以期在歷史的緬懷中有所汲取與傳承。

2 近代知識女性走向職業化的歷史背景

很難說清清末民初社會的巨大變革給女性帶來的沖擊有多大。對女性而言,盡管諸多的禁錮仍頑強存在,但某些好處亦顯而易見,特別是在一些開放發達的區域,隨著女權思潮的傳播,女子上學的權利、就業的權利、婚姻的權利等逐漸松開了口子,有些地方甚至蔚為風尚。而師法西方的新式教育的興起及社會風氣的日漸包容,讓一向幽居家中的中國淑女大受鼓舞,躍躍欲試,再不甘逆來順受。由自主擇學到就業自立,中國女性雖姍姍來遲,卻由此邁入社會,展現不凡身段。

2.1 興女學及女性就業思潮的傳播

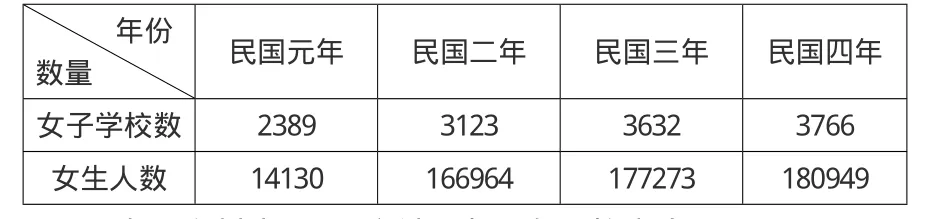

興女學運動發端于晚清維新派的倡導與力行。以康有為、梁啟超為代表的維新人士深諳清末“興女學以課婦職的迫切”[1],并身體力行,鼓勵自己的妻女率先走出家門,以示范天下。1897年,李閨(譚嗣同妻)出任中國女學倡辦董事,積極鼓勵女性接受新式教育;次年,康同薇(康有為女)與李慧仙(梁啟超妻)擔任《女學報》主筆,以新鮮的筆觸介紹西方女學之概要。維新派的種種努力成為喚醒女性自主意識的最初啟蒙,它所引發的“蝴蝶效應”也為之后的女學教育開啟了熱鬧的小時代。至1915年,滬上、蘇浙、京津乃至武昌、渝中等地區的女子學堂數量已逾4000所,在校女生的數量超過10萬人(見表1)。這些新式女校的“新新人類”學習泰西文字、格致與醫學,思維飛揚,志趣不拘。在她們毛羽豐滿,逐漸融入社會后,迅速成長為近代中國首批具備新思想、新知識、新觀念的職業女性群體。

表1 全國女子學校及女生數統計表

女學初興、女性自立的訴求雖濫觴于清末,但它真正發展為頗具氣勢的思潮卻是在五四新文化運動時期。彼時西方各國婦女爭取平等就業的消息不斷見諸于報端,胡適、陳獨秀、李大釗等新文化運動代表人物也著眼于引鑒西方現實,不惜筆墨地介紹大洋彼岸女性就業的情況。一些西方婦女研究作品也被陸續引入中國,譯介推廣。其中影響甚廣的是美國婦女理論家紀爾曼夫人的經典著作《婦女與經濟》一書,書中詳盡闡述了“婦女唯有經濟獨立,才能獲得真正自由”的觀點[2]。其竭力鼓吹女性自主自立,參與社會事務的主張對中國女性最終走上職業道路無疑起到了積極的驚醒、推波作用。

2.2 近代經濟騰飛與女性就業之蓬勃

近代之初,中國各通商口岸首先揭開了城市近代化的序幕。外商的涌入以及民族資本主義工商業的崛起帶來了勞動力市場的巨大缺口,經濟發展像一只無形的巨手為女性尤其是東南沿海的女性開啟了全新的職業空間和施展拳腳的契機。一方面,部分女性得以從紛繁的家庭事務中分離出來,進入繅絲、紡織、織布、飲食、生活日用等輕工產業,成為近代產業工人,這是近代女性職業發展的主流。另一方面,工商業的發展必然帶來各行各業的全面發展與繁榮,其中就包括教育、文化、新聞、醫療、通訊等更適合女性的行業,大量新興職位悄然涌現并虛位以待。其實際情況恰如1926年《生活》雜志的一項調查所描述的:“民國以來,時局擾攘,生活程度日見增高,而婦女之謀事業者日眾,婦女職業為潮流所趨,亦隨之膨脹。于最高之政黨領袖,次如大中小學之教職員,又次如農工商各界之職工,幾莫不有婦女廁身其間,種類之繁,指不勝屈。”[3]經濟復興在擴大女性就業面的同時,還以工資形式提高了女性作為人力資源的預期回報率,反過來刺激了女性就業及對女學的投入,為女性職業的持續發展增強了動力。

可以說,職業女性的出現不僅是對戊戌維新以來婦女解放思潮的極大呼應,也為當時的知識女性施展才智、實現抱負展示了極具誘惑的前景,她們紛紛如飛鳥入林、錦鯉戲水,向著更廣闊、更專業的職業領域競逐,使得女性就業狀況在20世紀二三十年代呈現出百花爭艷的新局面。期間,便不乏一些慧眼獨具的麗人兒先后選擇了圖書館作為職業生涯的起點。她們,猶如圖林上空的夜鶯,唱出了那個時代動人的弦音。

3 近代知識女性圖書館從業形象的考察

近代女權運動學者劉王立明曾對民國初期的女性職業予以統計,在那些頗受知識女性青睞的新興職業中,即不乏“圖書館員”一項[4]。而幾乎同期的《廈門市婦女職業調查》顯示,民國25年(1936年),廈門女性從職人數為497人,其中中小學200余人,醫院136人,圖書館2人[5]。可見,從教與行醫雖然仍是當時知識女性擇業的主流,但圖書館職業歷經清末民初的抽芽、綻苞,已小荷初露。它與生俱來的書卷氣質尤其受到那些上承古典余緒而別具五四新姿的知識女性的垂青。此外,由于“女子具有溫和精細的天性,很能使讀者不知不覺中與伊接近,染得許多優美的才思”[6]。故而,圖書館也樂意吸納女性成員。這種來自于“雇聘雙方”的你情我愿,很快使女性圖書館館員(學者)成為一支獨立的職業力量紛彩登場。

若對早期從事圖書館事業的女性加以考察,大致可分為三類:一是來自域外的創業專家, 二是夫唱婦隨的學界伉儷,三是科班出身的學院精英。

3.1 來自域外的創業專家

其代表人物有韋棣華和戴羅瑜麗(又稱戴超夫人)。

美國人韋棣華,在華三十余年間,為中國圖書館事業的發展奠基拓荒,不遺余力——1910年,創辦中國第一所具有現代公共圖書館性質的文華公書林;1920年,創辦中國第一個圖書館學教育機構文華圖專;1924年,促成庚子賠款用于發展中國圖書館事業;1925年,發起并促成了中華圖書館協會的成立;1927年代表中國與其他14個國家共同發起成立了國際圖書館協會聯合會。這些諸多的“第一”,不僅僅代表她是中國圖書館事業的先驅和開拓者,更意味著她對20世紀中國圖書館事業的貢獻是“劃時代性”的。對此,近代目錄學家,亦是文華圖專畢業生的毛坤先生曾精準地評價道:“創辦圖書科者,美國韋棣華女士也。女士一生志愿,在輔助中國,發揚文化。其首先著力之點,為圖書館事業。其堅韌卓絕,遠思長慮之精神,不可及也。”[7]

戴羅瑜麗,更為世人所知悉的稱呼是戴超夫人。這位挪威籍女士,在隨同丈夫來到清華圖書館之后,因“對于圖書管理深有淵源”而被特聘為清華圖書館名譽職員。這原本是可以輕松應對的虛職,然而戴羅瑜麗所具備的北歐的嚴謹氣質促使她親力親為,有所建樹。她先從專業性極強的編目工作著手,將清華圖書館文獻文種擴及中、法、美、德等,后又增加了日、意、荷、瑞典、丹麥等語種的書刊。之后,賴于其知識淵博,中西兼通,于1928年被協和醫學院聘為圖書館館長。戴羅瑜麗在協和圖書館館長任上依然辛勤作為,她檢點書籍、創立新規,進行了各種整頓,使協和圖書館的面貌煥然一新。時人有評價稱“北平協和醫學院圖書館,自民國十七年起,即由戴超夫人主持,迄今已八年之久,該館內部組織以及管理方法均極完善,在吾國醫學圖書館中堪稱首屈一指,此等成績皆戴夫人苦心孤詣、慘淡經營所至”[8]。

無論韋棣華還是戴羅瑜麗,她們無不秉持著傳教士般的理想氣質和銳意革新的創業熱情。她們對圖書館事業熱切的摯愛、艱辛的耕耘與耀眼的成就亦使得國人眼界大開——女性,完全能夠在圖書館事業上肩擔重任,大有作為。

3.2 夫唱婦隨的學界伉儷

典型的如胡述兆夫人吳祖善,朱自清夫人陳竹隱等。

吳祖善早年畢業于會計系,是真正的白領驕女,薪酬豐厚。但她深受圖書館學家的丈夫胡述兆的影響和激勵,毅然改學圖書館學。由于資金有限,吳祖善不得不半工半讀,求學的歷程酣美而艱辛。她在獲取美國維拉諾瓦大學研究院圖書資訊學碩士學位之后,歷任臺灣地區中正文化中心表演藝術圖書館館長等職,并著有《圖書館學導論》、《編目分類與排片》等經典專業書,備受兩岸業界敬重。

相比吳祖善“半路出家”的入門史,陳竹隱的從業開端頗為偶然。青年時期,她迫于生計到川大圖書館謀業,從而與圖書館結緣。之后跟隨丈夫朱自清來到清華園,仍然選擇了自己熟悉并摯愛的圖書館工作,并矢志不渝地為清華圖書館奉獻幾十年直至退休。陳竹隱曾先后在清華圖書館中文編目室、閱覽科工作。她性格嫻淑,本職精通,對讀者關愛,更樂于對圖書館晚輩施以援手,因而人緣極好,頗受愛戴。

吳祖善與陳竹隱雖不是圖書館界經天緯地式的人物,但是她們敬業堅守的平凡身影無疑充滿著溫暖且恒久的感染力。

3.3 科班出身的學院精英

她們是圖書館學專業出身,后又從事圖書館工作,且多業績驕人,影響久遠。可以梁思莊、關懿嫻、羅家鶴為代表。

畢業于哥大圖書館學專業的梁思莊,從事圖書館職業既是興趣使然亦是敏悟天成。她是靈動的編目專家,創造性地把西方先進的編目理念融入中國實踐,由她領銜完成的北大西文目錄堪稱洋為中用之經典范例。她亦是出色的授業先生,被學生們盛譽為“工具書活字典”。

關懿嫻的求學曲線與之頗多重合,而后的經歷卻花開兩朵,各放異彩。作為倫敦西北理工學院圖書館學系的才女,關懿嫻一開始便以授業傳道為己任,恣肆于圖書館學教學的浩瀚天地,在北大先后開課數十門,涵蓋了圖書館學精要。她對圖書館學教育的諸多理念與闡發以及滿門桃李的顯赫,至今仍對我國圖書館學的格局和發展產生著不可小覷的影響。

相較于梁、關的留洋經歷,羅家鶴則顯得更接地氣。她來自素有圖林“黃埔軍校”美譽的文華圖專,理論功底扎實、學兼中西又精擅實務,很快便在公共圖書館領域嶄露頭角。在浙江圖書館,她先后歷任掌書、編目干事、閱覽部主任等職,三十余年不改初心,在彼時圖書館業界很有威望,眾人皆敬為“羅先生”。

她們之后,又不乏張鼎鐘等晚輩涌現。這些女學者往往有著復合的求學經歷,因而功底深厚,視野開闊。她們以自己的才識敏慧付諸近代中國圖書館業的實踐,為中華圖林帶來了清新拂面的學院風。

4 近代圖書館女性的職業特點、淵源及困境

近代社會的變革給部分女子提供了接受現代教育的機緣,也為女性自主擇業尤其是步入相對高端的職業階層敞開了機遇之門。透過這扇門而走向大眾視野并為世人所知悉的圖書館職業女性,她們大多生長在相對富庶且開明的家庭中,相比尋常女子有著更為優越的教育條件,更多的見識和膽略,也更容易感知、接受新事物,融入新潮流并從中贏得先機。

4.1 共同特點與淵源

以前述梁思莊等代表人物為例,她們多誕生于文教興盛之地,出生于詩禮簪纓之家。對她們而言,自幼的生長環境不但有書香雅曲,同時充滿現代文明氣息。圖書館有雅靜的工作環境、勞智結合的適宜崗位、體面的社會地位與收入,以及便于職業生涯中隨時自學提升的得天獨厚的優越條件,因此,她們或出于愛書好學的秉性,或出于家業方面的平衡,不約而同地在擇業之初就選擇了圖書館。

若對這一職業女子群體作以簡單勾畫,總體而言,她們可以代表城鎮中等家庭出身的女子,溫良嫻淑,內外兼修,有勤儉耐勞之教養,無奢靡嬌寵之弊端,十分適合圖書館的職業需求。誠如當時的一份職業調查報告所分析:“找她們所有的相似點,很可以代表現代職業女子中的大多數了——中等家境,普通智識,二十幾歲,三四十一月。”[9]

4.2 職業困境與不足

民國時期,女子教育有了長足的發展,圖書館學作為一門新鮮的學科也更多地進入女性視野——武昌文華專科學校、廣州市立師范學校、河北女子師范學院等學堂次第開設了圖書館學或近似科目。文華大學、東吳大學、金陵女子大學、福建協和大學等高校也先后組建了圖書館,并嘗試招募女性職員。然而這些風起云涌的高潮背后,也有著迂回跌宕的低谷。畢業后真正堅守圖書館職業的女生寥若晨星,而看上去很美的大學圖書館女館員也受到了社會局勢變動的深刻影響,始終未成氣候。

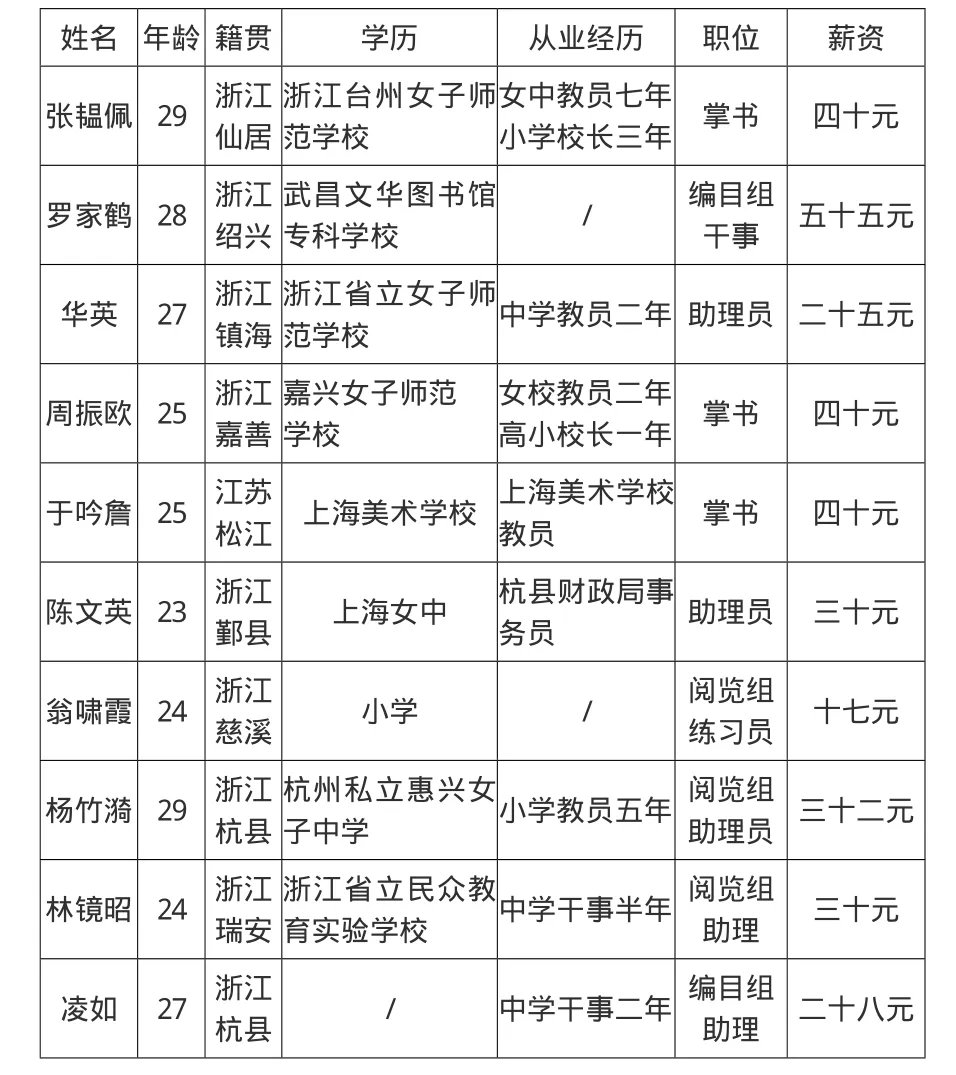

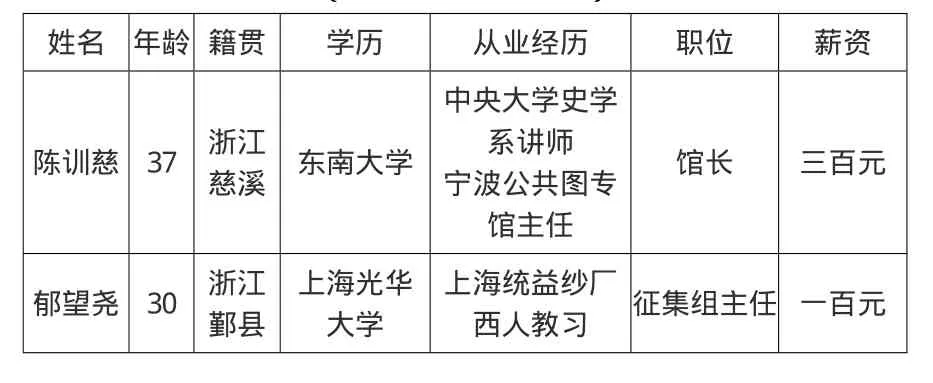

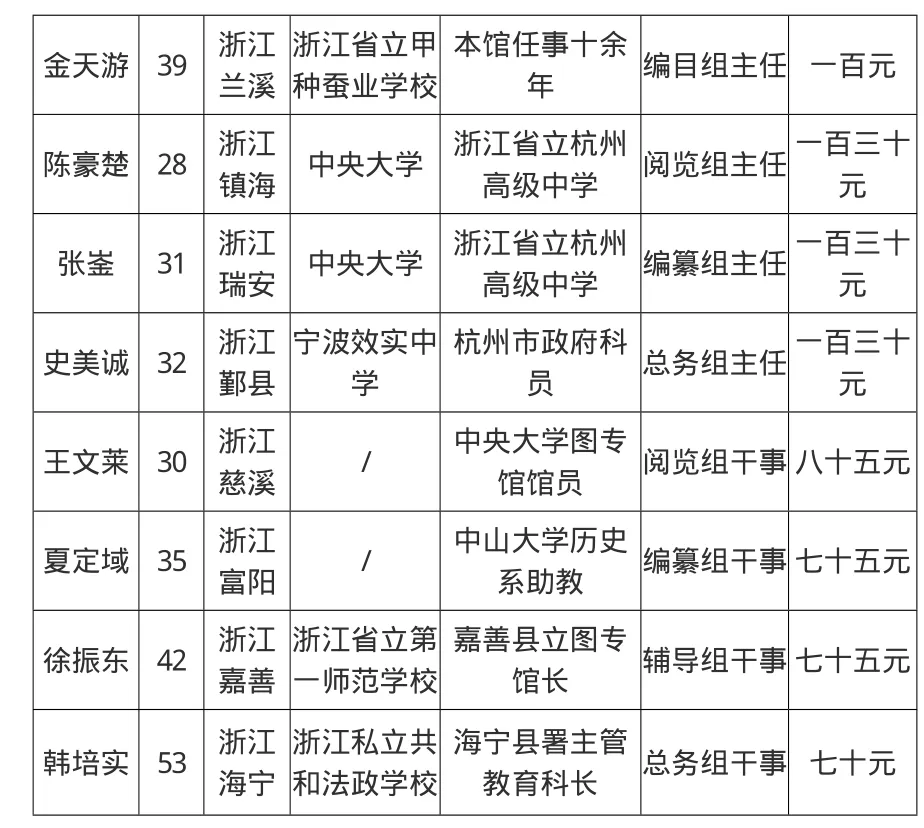

傳統的學術觀點也認為,近代職業女性由于受半封建半殖民地的壓迫,總體來說是受歧視的。表現在職場上便是難免遭遇職業升遷的“玻璃天花板”,如職務長期不易晉升,工資津貼與同級別男職員相差懸殊等。圖書館女性同樣也面臨著如此的職場環境。以民國二十一年至二十五年(1932-1936年)浙江省省立圖書館女職員履歷表為例(見表2),雖然女職員人數不少,但位居底層助理之職的多半,而薪酬更不能與同級別男性職員同日而語(見表3)。這其中,有可考歷史的兩位,羅家鶴在浙圖閱覽部主任職位上退休,楊竹漪是上海科技專科學校圖書館首任館長,其余可追蹤境遇者或終究轉行、或回歸家庭,能善始善終者寥寥[10]。

表2 浙江省省立圖書館女職員履歷表(1932-1936年)

表3 浙江省省立圖書館高薪職員履歷表(1932-1936年)

(表2、3資料來源:浙江圖書館館藏歷史檔案)

由上,大致可以分析的是,這些圖書館女性館員由于年齡普遍較輕(23-29歲),職業資歷較淺,且基本是從其他文教行業轉業而來的,故薪酬相對較低。她們的工資水平也大致與學歷成正比,大學專科以上的40至50元,中學畢業的30元左右,小學畢業的練習員僅17元。而同一時期浙江圖書館的高端高薪職位幾乎被男性館員所壟斷(70-300元的高薪職位共10人,無一女性)。同為干事一職的羅家鶴,薪酬僅55元,與之級別相近的男性館員(王文萊、夏定域等人),薪酬普遍在70元以上,落差明顯。而該時期浙江圖書館專職人員的平均工資為49元(不含門衛、勤雜等),可見女性館員的薪酬不無委屈之處。

5 結語

近代以來,一批知識女性順應時勢,入職城市各行各業,成為這一時期的“新女性”。身處時代浪潮中的圖書館女館員有思想、有追求、有奮斗、有貢獻,是躋身文化前沿的弄潮兒。但同時,由于時代的局限,她們的從業歷程或多或少遭遇到種種困境,亦面臨著理想與現實的沖突。可敬的是,面對以男性為主導的行業現狀,自強與堅守,敬業與奉獻,始終是她們忠誠于事業的主旋律。中國圖書館事業艱難邁進的紀念碑上一一鐫刻著她們不朽的芳名。

書林中,那一襲士林藍旗袍的背影,忙碌而優雅,漸行漸遠,化身萬千……

(來稿時間:2015年2月)

1.蔡尚思,方行.譚嗣同全集.北京:中華書局,1981:503

2.紀爾曼婦女與經濟.上海學術研究會,1929:32-39

3.生活雜志編輯部.生活,1926:11-13

4.劉王立明.中國婦女運動.上海:商務印書館,1934

5.屠健萍.廈門市婦女職業調查.女子月刊,1936, 4(7):11-13

6.梅生.中國婦女問題討論集.上海:新文化書社,1923

7.毛坤.悼韋棣華女士.文華圖書科季刊,1931(3)

8.易人.中華圖書館協會會報,1936(2):29

9.都市婦女職業實況.玲瓏,1935:177

10.浙江圖書館志編纂委員會.浙江圖書館志.北京:中華書局,2000