流動人口的城市社會融入研究——基于“中國城鎮化與勞動移民研究”的數據分析

葉鵬飛

?

流動人口的城市社會融入研究——基于“中國城鎮化與勞動移民研究”的數據分析

葉鵬飛

(中國勞動關系學院工會學院,北京 100048)

流動人口的城市社會融入關系到我國新型城鎮化的健康發展。流動人口包括由農村流入城市和城鎮之間流動的兩類人口,他們在社會融入水平上存在很大差異。“城城流動人口”在經濟維度和文化維度完全能夠適應和融入城市社會,在心理層次的接納、社會關系的拓展和社區成員身份的認同上,都有較好的表現和成效。“鄉城流動人口”社會融入程度明顯較低,表現在經濟維度上處于不融入狀態,文化方面還不能較好地融入當地城鎮的語言體系和生活習慣,心理層次、社會參與和社區認同上處于較低層次的融入水平。

流動人口;社會融入;城鎮化

流動人口的城市社會融入是當前我國城鎮化過程中的重大問題。2013年3月,李克強總理在回答記者提問時指出“我們強調的新型城鎮化,是以人為核心的城鎮化。現在大約有2.6億農民工,使他們中有愿望的人逐步融入城市,是一個長期復雜的過程,要有就業支撐,有服務保障。”根據國家統計局的數據,截至2013年底,我國城鎮常住人口已經達到53.7%。在城鎮化快速發展的背景下,有兩個問題值得注意:一是相對于發達國家平均75%以上的城市化水平,我國新型城鎮化發展還有很長的道路要走;二是現有城鎮化水平在統計上包含了城鎮居住半年以上的流動人口,實際城鎮化率遠小于目前53.7%的水平。戶籍城鎮化率就是一個驗證。本次調查顯示,我國非農戶籍人口占全國總人口的比例僅為27.6%。這意味著很多在城鎮中長期居住的流動人口,仍然保留著農業戶籍身份。相應地,他們在享受與戶籍關聯較大的城鎮公共服務、福利待遇等方面,與城鎮戶籍人口還存在較大差異。這種差異是流動人口城市社會融入情況的基本表征之一。本文將對流動人口的社會融入狀況進行描述和分析,由此可思考未來我國推進“人的城鎮化”這一歷史進程的目標和途徑。

一、社會融入的研究文獻

(一)社會融入的相關概念

在國內外關于移民研究的過程中,社會融入(Social Inclusion)有很多類似的表述方式,比如社會融合(Social Integration)、社會適應(Social Adaptation)、文化適應(Acculturation)、社會凝聚(Social Cohesion)和同化(Assimilation)等。這些概念的內涵和外延有些存在明顯差異,有些僅有細微的差別;有的相互重合,甚至可以通用。長期以來,國內很多研究并未對其中某些意義相近的概念進行仔細的區分,特別是社會融入和社會融合,有時也包括社會適應。

首先,關于社會融入概念。張廣濟(2010)認為“是指特殊情境下的社會群體,融入主流社會關系網當中,能夠獲取正常的經濟、政治、公共服務等資源的動態過程或狀態。”陳成文、孫嘉悅(2012)認為“社會融入是處于弱勢地位的主體能動地與特定社區中的個體與群體進行反思性、持續性互動的社會行動過程。”其次,關于社會融合的概念。周皓(2012)認為,“社會融合是遷入人口在遷入地逐步接受與適應遷入地的社會文化,并以此構建良性的互動交往,最終形成相互認可,相互‘滲透、交融、互惠、互補’”。還有些學者指出,社會融合不僅是一個地域變遷和人口轉移問題,更是一個在思想觀念、行為方式、生活方式等維度以現代性為參照系、逐漸向城市范式變換的過程(張文宏、雷開春,2008;毛丹,2009;黃曉燕,2010)。從概念界定來看,盡管各有差異,但研究者所關注的內容具有很大的相似性。不論是社會融入還是社會融合,都涉及到融入或融合的過程和狀態兩個方面,也都包含著對移民的經濟、文化、心理等不同維度的考慮。因此,本文在介紹社會融入的相關理論時,會將關于移民社會融合的研究整合在一起,但會保留原作者的用語。

(二)國外社會融合理論

國外在關于移民群體與遷入地社會的互動研究中,社會融合是普遍應用的概念。最初的社會融合理論是單維度的,認為社會融合中的個體總是位于從完全的原初文化到完全的主流文化這樣一個連續體的某一點上,并且這些個體最終將到達完全的主流文化這一極。也就是說,對于新到一個文化環境的個體來說,其社會融合的最后結果必然是被主流文化所同化(余偉、鄭鋼,2005)。這方面的代表性理論包括帕克提出的種族關系周期理論(Park,1950)和戈登提出的著名的七階段同化論(Gordon, 1964)。

20世紀60年代之后,原有適用于歐洲移民的同化模式已不能解釋新的歷史條件下美國大量來自于亞洲和拉丁美洲的移民的社會融合經歷(Alba and Nee,2003;Portes & Rumbaut,2001),學者們逐漸發展出雙維度甚至多維度模型。雙維度理論模式以貝瑞(Berry,1980)所發展出來的社會融合模型為代表,根據社會融合中的個體在保持本族群傳統文化和身份的傾向性,以及和其他文化群體交流的傾向性兩個維度上的不同表現,區分出4種不同的社會融合策略:整合,同化,隔離和邊緣化。

雙維度模型對同化論進行了有益的改進,但是仍然受到一些學者的批評。鮑里斯等人(Bourhis et al,1997)由此提出了一個社會融合的多維模型——“交互性社會融合模型”,不僅關照到作為行動者的移民的主觀能動性,而且注意到了流入地的公共制度與政策和主流社會成員的態度對移民社會融合的影響,同時還探討了二者之間的互動關系和結果,較為全面地剖析了社會融合的過程與狀態。

(三)國內流動人口社會融入的研究

國內在理論方面的研究較薄弱,多借鑒和參考國外的理論體系,研究流動人口特別是農民工群體的社會融入問題。焦點之一是流動人口社會融入的結構,大多數都將其分解為多個不同的層次或維度。早期不少研究者從城市適應的角度探討這一問題。例如,朱力(2002)將農民工的城市適應區分為經濟、社會、文化和心理等四個層面,其中經濟層面的適應是城市適應的基礎,其次是社會層面的生活方式適應,最后是文化上的認同和心理上的歸屬。風笑天(2004)通過對三峽農村移民的社會適應的研究,提出移民的社會適應是從日常生活領域開始的,然后是生產勞動、經濟發展,最后是包括主觀感受、心理融合和社區認同在內的歸屬感的建立。其后,多數學者都直接使用了社會融入和社會融合的概念進行研究。張文宏、雷開春(2008)通過對上海市白領新移民的研究,認為城市新移民的社會融合包含心理融合、身份融合、文化融合和經濟融合四個方面,四個層面的融合程度呈依次遞減趨勢,即心理融合和身份融合程度較高,文化融合和經濟融合程度較低。楊菊華(2009)認為流動人口的社會融入至少包括經濟整合、文化接納、行為適應和身份認同等四個維度。悅中山等人(2012)在綜合前述研究的基礎上,提出農民工的社會融合包括文化融合、社會經濟融合和心理融合三個維度,其中社會經濟融合是方向無涉的,而文化融合和心理融合則具有雙向性。

研究的另一個重點是流動人口社會融入的影響因素。首先對于制度性因素的影響,大多數研究者的結論是一致的,即以戶籍制度為主的宏觀制度排斥,導致流動人口在子女教育、社會保險、公共醫療、住房保障等領域與本地居民有較大差異,極大地阻礙了流動人口的社會融入(任遠、鄔民樂,2006;任遠、喬楠,2010;李強,2011)。其次,從社會距離和排斥來看,本地居民認為流動人口的大量涌入帶來了城市社會的種種問題,本地居民的偏見性行為和觀念,也對流動人口的社會融入產生了負面影響(李強,1995;朱力,2002;郭星華、楊杰麗,2005)。這種社會排斥往往會通過社會制度體現出來,造成對社會資源的排他性占有。再次,社會資本對流動人口社會融入的影響也受到關注。流動人口的融入困難,與他們社會資本的缺乏是密切相關的。例如,李強(2011)在討論外來農民工的不融入時,指出不融入的一個突出表現是人際交往的斷裂。

(四)流動人口社會融入的測量指標

梁波、王海英(2010)對西方文獻關于移民社會融入如何測量的問題進行了梳理。通過審視關于移民融入的二維、三維和四維模型,他們在結構和文化的基本框架下,從經濟、社會、政治、文化等方面標示了移民融入的重要內容。

楊菊華(2010)提出一個同時涉及顯性和隱性指標、客觀和自評指標的社會融入指標體系,由三級因素構成。第一層包括4個維度:經濟整合、行為適應、文化接納和身份認同;第二層有16個指標,分別屬于相應的維度,其中,經濟整合維度包括7個指標,即就業機會、職業聲望、工作環境、收入水平、社會保障、居住環境、教育培訓,行為適應維度包括5個指標,即人際交往、生活習慣、婚育行為、人文舉止、社區參與,文化接納維度包括2個指標,即價值觀念、人文理念,身份認同包括2個指標,即心理距離、身份認同;第三層是具體的變量,構成對各項指標的測量。

周皓(2012)提出了一個體現社會融合動態過程的指標體系,包括經濟融合、文化適應、社會適應、結構融合和身份認同等5個維度,其中文化適應和社會適應兩個維度也可以合并成社會文化適應,或者在每個維度中選擇最有代表性的一個或幾個變量來作為某一維度的指標,達到進一步簡化的目的。

從總體上看,目前并沒有一種公認的社會融入指數可以給出對流動人口融入程度的精確測量。在具體研究中,研究者一般會根據研究特點,選擇部分有代表性的指標在特定層面來呈現流動人口的融入情況。比如李培林、田豐(2012)在農民工社會融入的代際比較研究中,經濟層次的融入選擇了工作時間、收入和消費水平作為測量指標;社會層次的融入只采取了對社會互動情況的測量;心理層次接納僅涉及社會距離;身份層次認同也只是使用了關于身份認同的問題。

本文的目標不在于重構流動人口的社會融入指標體系,而是通過分析一些代表性的測量指標,來展現當前流動人口城市社會融入的基本狀況。主要維度包括:經濟融入、文化融入、心理融入、社會關系融入和身份認同,并盡量簡化測量指標。

二、流動人口的城市社會融入狀況

流動人口可區分為兩種類型:一種是從農村遷入城市的農業戶口流動人員(鄉城流動人口),即通常所說的農民工群體;另一種是非農戶籍的城鎮居民,屬于城鎮之間的人口流動(城城流動人口)。根據不同的人口比例進行加權處理后,本次調查總的樣本數為12 540,其中城城流動人口樣本780個,鄉城流動人口樣本1 943個,城鎮本地居民樣本2 505個,農村本地居民樣本7 312個。在具體分析中,某些指標上使用的樣本數會因為不適用或缺失等情況而有所減少。

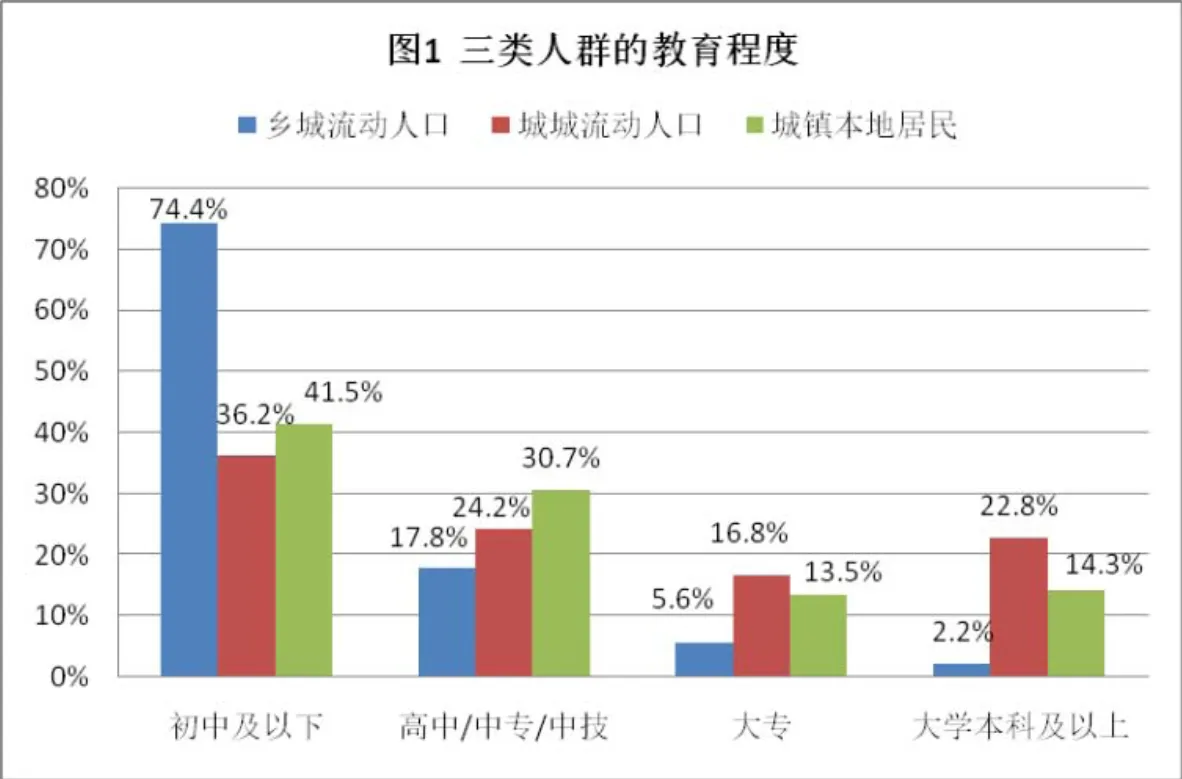

本文圍繞社會融入的核心指標,將兩種流動人口與城鎮本地居民比較,呈現流動人口的融入狀況。兩類流動人口的教育背景存在明顯差異,這會對其他社會融入指標產生一定影響。鄉城流動人口教育程度大多為初中及以下(占74.4%),受過高等教育的比例較低,大專及以上的比例僅7.8%。城城流動人口接受過高等教育的比例稍高,大專比例16.8%,本科及以上人數達22.8%,受教育總體狀況優于城鎮本地居民。

(一)經濟融入狀況

職業流動和經濟融合被認為是移民社會融合最重要的指標和內容(Alba and Nee,1997)。流動人口進入城市,首先面對的是生計問題,即必須有足夠的經濟收入、穩定的居所和基本的社會保障,才能維持基本的消費水平,滿足自身及家庭成員的生存和發展需要。當然,這些條件基本上都依賴于流動人口的就業能力,就業是流動人口在城市中安身立命的根本。經濟融入的各項指標,實際都與農民工的職業存在著密切聯系。梁波、王海英(2010)總結的經濟層次的融入,涉及的變量就有移民的就業市場、職業地位、經濟收入、消費水平、消費模式和住房等。本文選擇職業、收入、住房和社會保障情況,觀察流動人口與城鎮居民間的差異。這種差異越明顯,說明流動人口在經濟上的融入程度越是不佳。

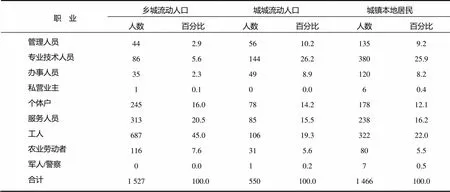

表1 三類人群當前的職業類型

從職業來看,兩種流動人口融入差異十分明顯。農村進城的流動人口(鄉城流動人口)多數身處“次級勞動力市場”,承擔了城市社會中條件較差、時間較長、待遇較低的工作;而城市戶籍的流動人口(城城流動人口)總體上的職業與城鎮居民并無明顯差異。表1是對目前正在工作或勞動的城鄉居民當前職業類型進行簡單比較,為了簡便,具體的職業簡化為幾個大類(階層)。很明顯,城城流動人口的職業類型與城鎮本地居民基本一致,而鄉城流動人口有65.5%屬于一般工人和服務人員,從事管理工作、專業技術工作的比例遠遠低于城鎮本地居民和城城流動人口。

相對于個人工資收入,家庭總收入更能體現流動人口的整體經濟實力。我們將家庭收入的數據標準化后,剔除部分Z的絕對值大于3的極端值。從表2看,鄉城流動人口不僅家庭總收入低于城鎮本地居民,且每周工作時間遠超過城鎮居民;城城流動人口情況完全不同,其家庭總收入大大超出城鎮本地居民,工作時間并無太大差異。

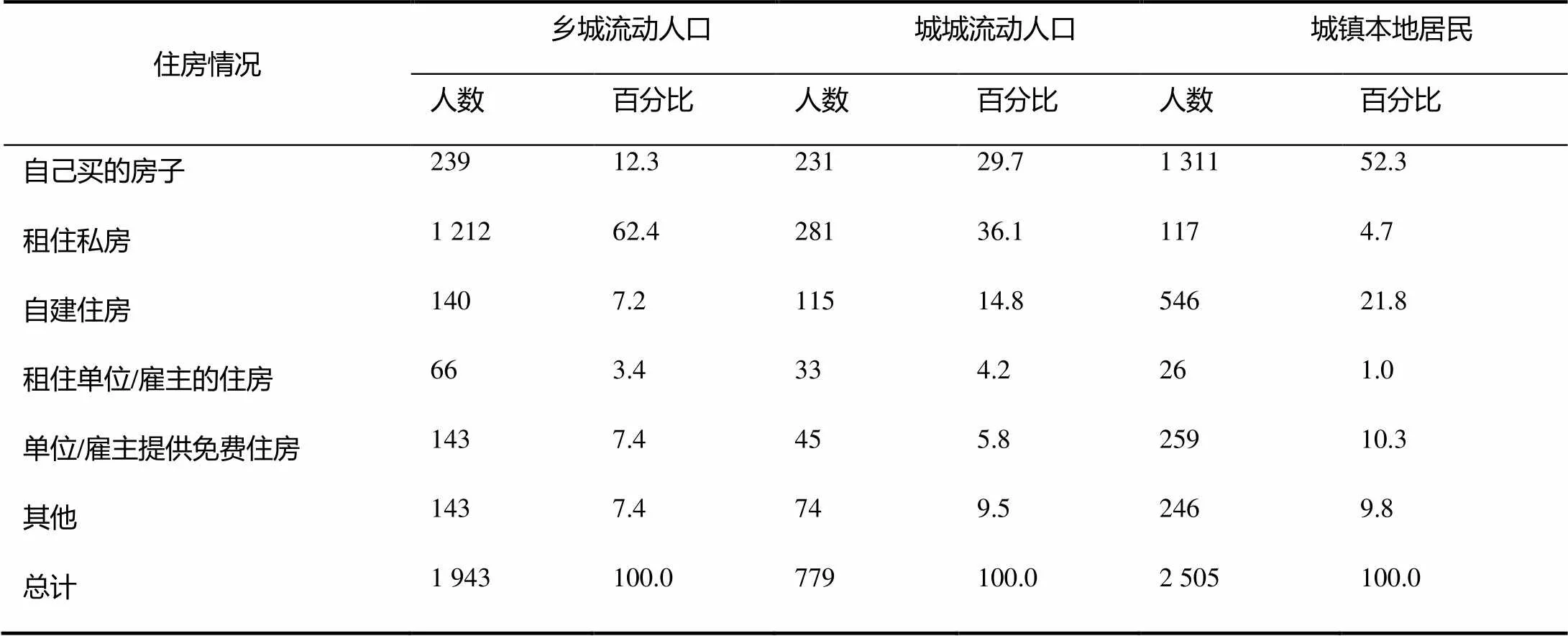

住房如表3。在目前的居住地,兩類流動人口住房狀況與城鎮居民相比有很大差距,特別是鄉城流動人口,主要住房來源是租房,租住私房人數高達62.4%,租住單位住房的3.4%,自己購買和自建住房比例不到20%,遠低于城鎮本地居民74.1%。城城流動人口住房情況介于兩者之間,自己購買和自建住房的比例合計為44.5%。

表2 三類人群的收入和工作時間

表3 三類人群的住房情況

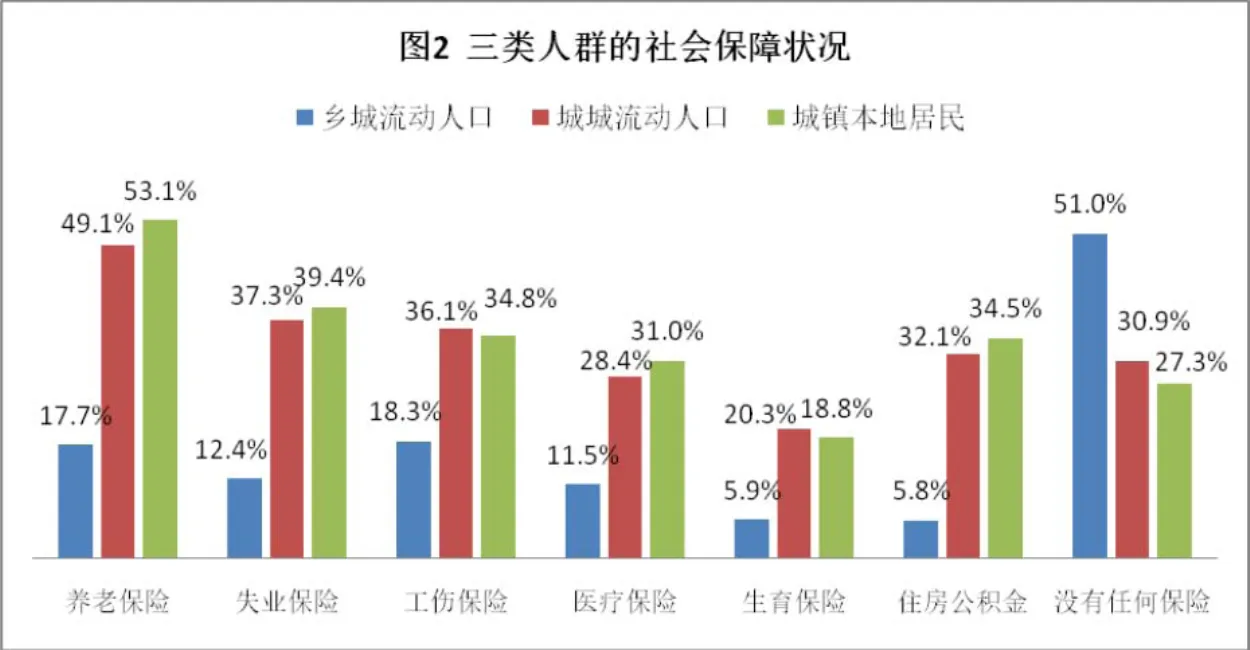

圖2是三類人群在當前工作中享有的社會保障情況。從基本的“五險一金”看(其中醫療保險專指由工作單位提供的保險),鄉城流動人口的社會保障權益與其他兩類人群差距較大,有51%的人選擇“沒有任何保險”。可見,鄉城流動人口的城市生活缺乏足夠的安全保障;城城流動人口的保障狀況則與城鎮本地居民沒有顯著差異。

總體上看,兩類流動人口在經濟維度上的融入狀況表現出明顯分化。城城流動人口除住房狀況不及城鎮本地居民以外,在收入、職業和保障等關鍵指標上,都達到或接近城鎮居民平均水平,即在經濟層面已經適應和融入了當地城市。但對于鄉城流動人口,經濟指標上仍處于“不融入”的狀態。唯一表現較好的指標是家庭總收入,僅比城鎮居民家庭總收入低10%左右,但鄉城流動人口每周工作時間卻要比城鎮居民高出20%。若以同等勞動時間計算,二者的差異仍十分明顯。

(二)文化融入狀況

文化融入是指流動人口對城市社會文化的適應問題,主要表現在語言、居住時間、生活習慣等方面。在國際移民文化融入的研究中,語言能力是最常見的指標。Greenman & Xie(2008)對文化適應問題的測量,主要采用移民在家庭中使用的語言和在遷入地居住的時間。楊菊華(2010)將文化接納分成價值觀念(飲食、服飾、娛樂、健康等)和人文理念(對子女教育的認識、態度和期望)兩個方面。本文從普通話和本地方言使用情況兩個方面來細化語言指標,同時將流動人口的閑暇活動方式作為指標之一。閑暇活動能夠有效體現流動人口的生活習慣,其中既包括物質因素,也涉及文化內涵。在一些城市性的活動方式上,流動人口與城鎮人口的差異程度,恰恰反映了他們在城市文化上的融入程度。

從語言水平來看,流動人口對普通話這一通用語言的掌握情況較好。城城流動人口能夠流利使用普通話的比例(71.7%)甚至超過城鎮本地居民。鄉城流動人口也有接近一半的人(48.2%)能夠比較流利地使用普通話,只會說幾句或完全不會說的比例大概是五分之一(20.9%)。但是,對于居住城市的本地方言,流動人口的使用水平還不夠理想。城城流動人口的使用情況稍好,有超過一半(54.1%)的人能夠流利地使用本地方言,另有10.8%的人基本會說;鄉城流動人口則有超過一半的人只會說幾句或完全不會(52.9%)。

在閑暇活動上,我們選擇了部分城市性特質比較明顯的指標進行比較。與農村相比,豐富的文藝活動、去電影院看電影、周末節假日的外出郊游、讀書看報等,是當前城市社會中最典型的休閑項目。表5的數據顯示,兩類流動人口與城鎮居民的差異完全不同。城城流動人口在遷移之前,本身就來自城市,因此他們在城市性的閑暇活動上,與城鎮本地居民并無明顯不同。對于鄉城流動人口而言,他們與城鎮居民的閑暇活動僅在一個項目上差別不大,即逛街購物。逛街購物不需要太多的成本和條件,是他們工作之余最主要的放松和休閑方式。鄉城流動人口從來沒有去電影院看電影的比例達到78%,從來沒有閱讀報刊雜志的比例接近一半(47.7%),從來沒有參加文藝活動的比例高達86.6%,從來沒有外出郊游的比例為67%,均高出城鎮本地居民12%-22%。

總體來看,語言水平的差異,說明流動人口基本上能夠在居住城市使用普通話與當地居民進行正常交流,不致使溝通無法進行,但本地方言使用情況又說明流動人口(主要是鄉城流動人口)并未完全融入到當地語言體系中。在城市生活習慣上,城城流動人口完全適應城市性休閑方式,而鄉城流動人口仍然沒有條件(包括物質性條件,如時間、經濟能力等,也包括非物質性條件,如教育和文化修養等)使自己完全享受城市性生活方式。就文化融入維度而言,城城流動人口基本上實現了對遷移城市的融入,而鄉城流動人口對于所在城市則處于一種文化上的“半融入”狀態。

(三)心理融入狀況

本文將心理融入界定為流動人口對城市事物或城市居民的心理適應和接納,涉及相應的評價、滿意或距離感等。對于流動人口心理層次的融入問題,研究者有不同的分類思路。楊菊華(2010)將流動人口的心理距離(與目的地、與家鄉人群的心理距離)作為身份認同的一個指標,周皓(2012)將流動人口調整遷移所帶來的心理問題,如是否喜歡遷入地、心理健康/歧視、各種滿意度等,作為社會適應維度的指標。本文也將心理層次的融入作為社會融入的獨立維度,選擇流動人口對居住地的評價和與城市人的心理距離作為測量指標。之所以將心理融入與身份認同相區別,原因有兩點:一是身份認同是流動人口社會融入的最終標志,不宜與其他內容混在一起,二是心理層次涉及的各項指標,主要表現為對外在事物的評價,比如對流入地的評價和對城市居民的社會距離感等,與自我的身份認同存在區別。

表5 三類人群的閑暇活動

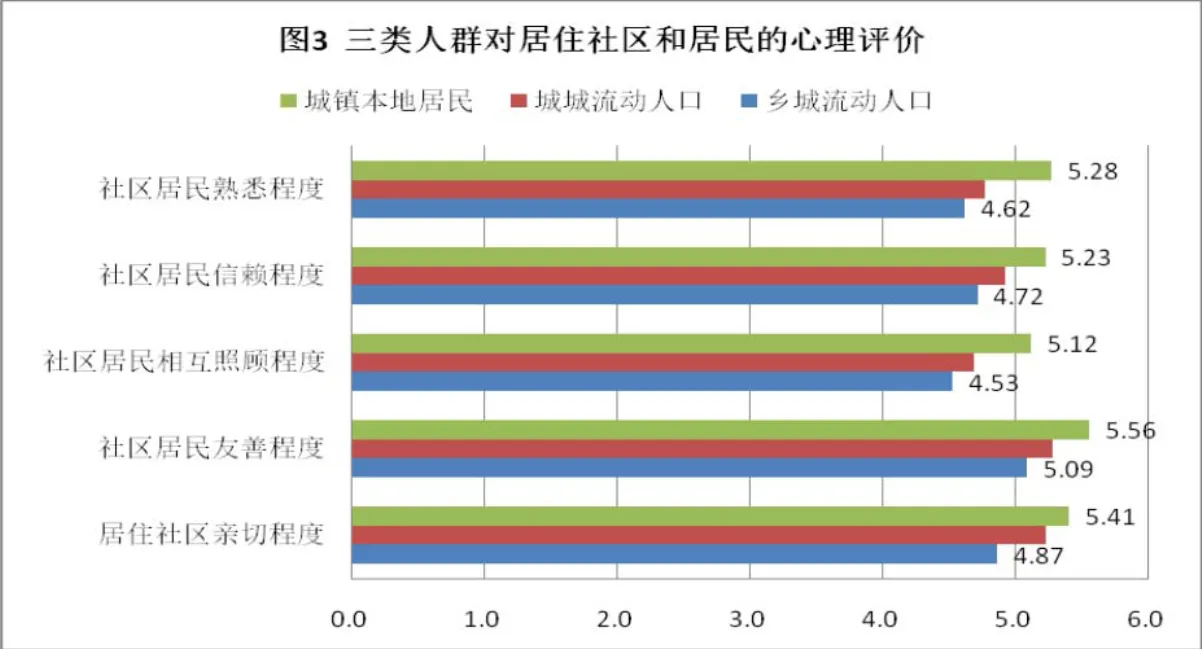

三類人群對居住社區親切程度和居民的評價如圖3所示。測量方法是將每個問題分成7個分值,1和7分別代表負面和正面評價的極端情況。比如“社區居民相互的熟悉程度”,1表示很陌生,7表示很熟悉。從數據看,城鎮本地居民的評價均值在5和6之間,相對而言對居住社區給出更積極的評價。流動人口中,城城流動人口的評價分值略低于城鎮居民;鄉城流動人口的評價均值在4和5之間,總體上中性,略偏向正面評價。

社會距離感是采用鮑格達斯量表(Bogardus scale)來進行調查和測量的。對于流動人口,詢問在他們看來,城市居民是否愿意與他們發生一系列具有遞進特征的行為(如說話、工作、做鄰居等);對于城鎮居民,則詢問他們是否會與流動人口發生相同的一系列行為。從圖4看,指標測量結果具有明顯的遞進特征,從親密度最低的行為開始,到親密度最高的行為,同意的比例基本上逐漸降低。對于不同的人群,可以看出,鄉城流動人口對城鎮居民的距離感最強,特別是在較親密的行為上,鄉城流動人口感受到的距離與城鎮本地居民的心理距離感存在較大差異,表現出“不對稱”的特征。例如,55.8%的城鎮居民認可流動人口參與社區管理,但只有26.7%的鄉城流動人口認為市民愿意他們參與社區管理。

總之,在心理層次的融入上,雖然目前城鎮本地居民并未完成接納流動人口,但他們對流動人口的社會距離感近些年有明顯下降,在強度最大的指標上(與流動人口做親戚或通婚)也有近一半的人(47.2%)表現出心理上的接納。相反,流動人口對城市社區和本地居民的認可和接納程度較低,他們對居住社區的評價不如城鎮本地居民對社區的認可程度,他們對城鎮居民的社會距離感也相對較強。在流動人口當中,城城流動人口的心理融入情況要優于鄉城流動人口。

(四)社會關系融入狀況

在很多關于流動人口融入狀況的描述中,都涉及到對流動人口社會交往的測量,包括朋友圈子、交往方式和社會支持系統等。但不同研究者概括這一層面的概念各有不同。例如,楊菊華(2010)將流動人口的社會網絡和交往納入在行為適應的維度當中,并且包括了社區參與行為等。周皓(2012)使用了結構融合的概念,包括社會交往和社會分層兩個標志。李培林、田豐(2012)討論的社會層次的融入,即是強調流動人口在社會關系、社會互動上的融入,選取的指標主要是流動人口與流入地居民社會互動的強度。本文主要從流動人口的求助對象和參與社區活動的情況來分析他們的社會關系融入問題。

流動人口的社區參與情況部分地體現了他們在遷入地社會關系的拓展程度,當他們能夠參加社區的各類文化娛樂、志愿公益等活動、參與社區選舉時,說明他們已經建立起當地的社交網絡。從表6來看,我國城市社區參與的整體情況不容樂觀,居民參與程度并不高。例如,對社區文化、公益活動等,城鎮本地居民有43.7%的人完全沒有參加;對社區選舉活動,有47.2%的城鎮本地居民表示沒有參加過。在目前的總體社區參與水平下,對于流動人口而言,社區參與程度顯得非常不足,尤其是鄉城流動人口。數據顯示,66%的鄉城流動人口完全沒有參加過文化、公益等社區活動,經常參加的只有1.9%,城城流動人口這兩項的比例分別是57.6%和4.7%;對于居住社區的選舉活動,鄉城流動人口有78.1%沒有參加過,經常參加的只有1.8%,城城流動人口的比例分別是69%和6%。此外,流動人口關系網絡拓展不足的表現,還在于他們對社區信息了解不夠。例如,鄉城流動人口“不知道社區活動”的比例要高于城鎮居民,在社區文化、公益等活動上,鄉城流動人口有15.2%的人表示不知道社區活動,而城鎮本地居民不知道信息的比例僅為8.3%。

表6 三類人群的社區參與情況

社會關系是一種重要的社會資本形式,能夠在流動人口遭遇困難的時候提供相應的支持。從流動人口獲得支持的對象特征上,也能看到他們在城市社會中的關系融入情況。從表7來看,親屬是所有人遭遇困難時都會考慮到的求助對象,這反映的是親緣關系在中國人生活中的重要地位。在求助對象和求助方式上,兩類流動人口顯示出較大的差異。其中,城城流動人口的求助體系與城鎮本地居民沒有太大差別,在向朋友/同學、政府部門、社會組織等求助意愿上大致相同,并且在遇到困難時選擇“不求助”的比例也基本一致。鄉城流動人口的求助體系則仍然具有較多“鄉土性”,一方面對于老鄉的求助意愿(24.8%)高于其他人群,另一方面向工作同事(18.1%)、政府部門(5.5%)和城市社會組織的求助意愿要相對較小。此外,鄉城流動人口“不求助”比例(18.4%)略高于城城流動人口和城鎮本地居民。

總體上,從社會關系角度來看,兩類流動人口的融入狀況也存在比較明顯的差異。城城流動人口的融入狀況相對較好,在遷入城市能夠建立起與城鎮本地居民基本相同的支持系統,只不過在社區參與方面仍有些不足。鄉城流動人口則處于不太融入的狀態,對社區活動的參與比例非常小,而且其社會支持體系具有更多的鄉土特征,還不能有效利用城市社會中的公共資源和服務。

(五)身份認同狀況

身份認同是流動人口進入城市生活和工作后,在與本地居民的交往和互動過程中逐漸形成的對自己是誰、歸屬何處的思考和認知。對自我身份的認知,即認為自己是城市人、農村人還是農民工,是身份認同最主要的標志。與這種身份認同相對應的,是流動人口對其所生活的社區、地區等產生的歸屬感。新型城鎮化所強調的人的城鎮化,最終就是要實現流動人口的心靈在城市中找到歸屬,認同自己的市民身份,期望未來長期生活于城市之中。由此,本文主要選擇社區歸屬感和城市居留意愿兩項指標來展示流動人口在身份認同上的融入狀況。

表7 三類人群遇到困難時的救助對象(多選)

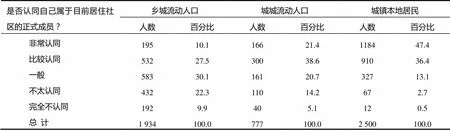

數據顯示,城鎮本地居民對自己長期生活的社區具有高度的認同感,比較認同和非常認同社區成員身份的比例合計為83.8%,認為一般的占13.1%,而不認同社區成員身份的比例僅為3.2%。在流動人口中,鄉城流動人口的社區認同最低,認可自身社區成員身份的比例為37.6%,態度一般的比例為30.1%,不認同的比例達到32.2%;城城流動人口的社區認同度比鄉城流動人口高出一些,認可社區成員身份的比例為60%,不認同的比例為19.3%。

表8 三類人群的社區歸屬感

在定居城鎮的意愿上,兩類流動人口差異也相當明顯。鄉城流動人口只有37.1%有定居城鎮的想法,沒有定居想法的比例達31.8%,另有31.1%的人沒有明確態度,表示視情況而定。城城流動人口希望定居城鎮的比例接近六成(57.4%),沒有定居城鎮想法的人數只占16.2%。在身份認同維度上,數據顯示出兩類流動人口之間存在明顯差異。城城流動人口中,認同自己作為居住社區的正式成員、希望將來定居于當前城鎮的人數已達六成,在社會融入這一關鍵指標上表現出較高的融入水平。然而,正如其他融入指標所一致顯示的,鄉城流動人口在身份認同上的融入程度還較低,認同社區正式成員身份、有定居城鎮想法的人數都不足四成(37%左右)。

三、小結與討論

通過對流動人口進行分類,本文發現,在社會融入水平上,從城市移往城市的流動人口與由農村遷往城市的流動人口之間存在很大差別。這種差別提醒相關學科的研究者,在研究流動人口的社會融入問題時,要謹慎區分流動人口與農民工的概念。一方面,不能把二者混為一談,將有關流動人口的研究成果或結論與農民工研究的成果或結論直接進行對比,這樣的結果顯然是不可靠的;另一方面,更不能將兩類流動人口的數據混在一起進行分析,這會導致得出錯誤的結論或判斷。

調查表明,城城流動人口在經濟維度和文化維度完全能夠適應和融入城市社會,在心理層次的接納、社會關系的拓展和社區成員身份的認同上,都有較好的表現和成效,可以說總體上基本實現了對城市社會的融入。楊菊華的研究所發現的經濟整合、文化接納、行為適應和身份認同四個維度之間的遞進關系(楊菊華2009),在城城流動人口的社會融入上也有所體現,因為他們首先實現了經濟維度和文化維度上的完全融入。

鄉城流動人口的融入數據表明,這一群體盡管有接近城鎮居民的平均家庭收入水平,但在整個經濟維度上仍然處于不融入的狀態。文化方面雖然多數能用普通話進行交流,但還不能較好地融入當地城鎮的語言體系和生活習慣。在心理層次、社會參與和社區認同上,仍然處于較低層次的城市融入水平。從五個維度的綜合情況看,鄉城流動人口的社會融入程度明顯較低。而且,同樣的低水平,使五個融入維度之間在鄉城流動人口上很難區分出遞進性的關系。

影響流動人口社會融入的因素有很多,這需要進行專門的分析和討論。從數據情況來看,首先不能忽視的是人力資本的影響。城城流動人口與鄉城流動人口之間的融入差異,與他們在教育程度上的差異有很大的聯系。較高教育程度使城城流動人口能夠進入較高地位的職業領域,進而帶來收入、語言和社會關系等多個方面的優勢。其次,制度和政策因素的作用也是相關研究已經證明的。在鄉城流動人口的職業流動、社會保障、社區參與等方面,現有的制度沒有發揮應有的促進作用。此外,以往研究將社會排斥、社會關系缺乏等作為融入影響因素的做法也需要再探討。比如,就社會排斥而言,本次調查的數據顯示城鎮居民的社會距離感比流動人口明顯要低;對于社會關系和社會資本,不僅是作為“原因”存在,本身也是體現融入狀況的主要指標,是導致它們貧乏的原因,或許也是影響社會融入的關鍵因素。

在推進以人的城鎮化為目標的城鎮化進程中,當前流動人口的融入狀況為其提供了基本的著力點。人的城鎮化要使流動人口在五個主要層面能夠逐步適應并融入到城市社會當中,這意味著政府和社會各部門要在職業提升、教育培訓、社區參與和群體溝通等方面采取全面的措施。

[1] 陳成文, 孫嘉悅. 社會融入:一個概念的社會學意義[J]. 湖南師范大學社會科學學報, 2012(6): 66-71.

[2] 風笑天. “落地生根”?——三峽農村移民的社會適應[J]. 社會學研究, 2004(5): 19-27.

[3] 郭星華, 楊杰麗. 城市民工群體的自愿性隔離[J]. 江蘇行政學院學報, 2005(1): 57-62.

[4] 黃曉燕. 新市民社會融入維度及融入方式——以天津市外來人口為例[J]. 社會科學家, 2010(3): 100-104.

[5] 李培林, 田豐. 中國農民工社會融入的代際比較[J]. 社會, 2012(5): 1-24.

[6] 李強. 關于城市農民工的情緒傾向及社會沖突問題[J]. 社會學研究, 1995(4): 63-67.

[7] 梁波, 王海英. 國外移民社會融入研究綜述[J]. 甘肅行政學院學報, 2010(2): 18-27.

[8] 毛丹. 賦權、互動與認同: 角色視角中的城郊農民市民化問題[J]. 社會學研究, 2009(4): 28-60

[9]. 任遠, 鄔民樂. 城市流動人口的社會融合:文獻述評[J]. 人口研究, 2006(3): 106-114.

[10] 任遠, 喬楠. 城市流動人口社會融合的過程、測量及影響因素[J]. 人口研究, 2010(2): 11-20.

[11] 楊菊華. 從隔離、選擇融入到融合:流動人口社會融入問題的理論思考[J]. 人口研究, 2009(1): 17-29.

[12] 楊菊華. 流動人口在流入地社會融入的指標體系——基于社會融入理論的進一步研究[J]. 人口與經濟, 2010(2): 64-70.

[13] 余偉, 鄭鋼. 跨文化心理學中的文化適應研究[J]. 心理科學進展, 2005(6): 836-846.

[14] 悅中山, 李樹茁, (美)費爾德曼. 農民工社會融合的概念建構與實證分析[J]. 當代經濟科學, 2012(1): 1-11.

[15] 張文宏, 雷開春. 城市新移民社會融合的結構、現狀與影響因素分析[J]. 社會學研究, 2008(5): 117-141.

[16] 張廣濟. 生活方式與社會融入關系的社會學解讀[J]. 長春工業大學學報: 社會科學版, 2010(3): 42-44.

[17] 周皓. 流動人口社會融合的測量及理論思考[J]. 人口研究, 2012(3): 27-37.

[18] 朱力. 論農民工階層的城市適應[J]. 江海學刊, 2002(6): 82-88.

[19] Alba Richard and Victor Nee. 2003. Remaking the American Mainstream: Assimilation and Contemporary Immigration. Boston : Harvard University Press.

[20] Berry, J.W. “Social and cultural change”. In H. C. Triandis, & R. W. Brislin(Eds.), Handbook of cross-cultural psychology: Social psychology(vol. 5). Boston: Allyn and Bacon. 1980, pp.211-280.

[21] Bourhis, R.Y., Moise, L.C., Perreault, S., Senecal, S.,1997, Towards an interactive acculturation model: a social psychological approach, International Journal of Psychology, 32 (6): 369-386.

[22] Gordon, Milton. 1964. Assimilation in American life: The Role of Race, Religion, and National Origins. New York: Oxford University Press.

[23] Greenman, Emily, and Yu Xie. 2008. Is Assimilation Theory Dead? The Effect of Assimilation on Adolescent Well-Being. Social Science Research 1: 109-137.

[24] Park, Robert Ezra, 1950. Race and Culture. Glencoe, IL: The Free Press.

[25] Portes, Alejandro and Ruben G. Rumbaut. 2001. Legacies: The Story of the Immigrant Second Generation. Berkeley and New York: University of California Press and Russell Sage Foundation.

(責任編校:彭 萍)

Social Inclusion of Floating Population: Based on the Research on Urbanization and Migration of China

YE Pengfei

(School of Trade Union, China Institute of Industrial Relations, Beijing 100048, China)

The social inclusion of floating population is related to the healthy development of the new type of urbanization in China. Floating population includes two categories: the rural-urban migrants and the floating population between cities, there are big differences in their social inclusion level. “Floating population between cities” can adapt and integrate into the urban society on the economic and cultural dimension, and they have better performance and results on psychological acceptance, social relation network and community identity. The social inclusion of “rural-urban migrants” is significantly lower, they can’t well integrate into urban society on every dimension.

floating population; social inclusion; urbanization

F 222

A

10.3969/j. issn. 1672-1942.2015.03.002

1672–1942(2015)03–0006–011

2015-02-08

國家社會科學基金青年項目(13CSH035);清華大學經濟社會數據中心規劃項目(2012年)

葉鵬飛(1978-),男,安徽桐城人,副教授,博士,主要從事勞工問題和城市社會學研究。