貧困鄉城轉移、城市化模式選擇對異質性減貧效應的影響

單德朋 鄭長德 王英

摘要 在貧困鄉城轉移的背景下,構建理論模型將城市化的減貧效應分解為集聚效應、收入效應和轉移效應,對城市化減貧效應的三種機制進行了分解,然后基于1998-2012年中國省際面板數據,利用空間計量方法依次實證檢驗了城市化整體對城鄉減貧的影響、核心城市和二級城鎮減貧效應的異質表現,以及不同城市化模式對城市貧困和農村貧困的不同影響,并利用不同貧困測度指標,分東、西部樣本進行了穩健性檢驗。研究表明,我國各省區的總體貧困和城鄉貧困存在顯著的空間相關特征,且隨著貧困的鄉城流動,空間相關性趨于增強。城市化對貧困減緩具有顯著積極影響,但不同城市化模式對城鄉減貧的影響存在異質效應。城市化影響農村貧困的主要機制是通過集聚外部性所帶來的生產效率提高實現減貧,因此核心城市對農村地區和西部地區的減貧效果更為顯著。而二級城鎮對東部地區,尤其是對東部城市地區充當了貧困人口的“就業避風港”,二級城鎮的減貧影響更大。因此,在推進《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》時,應充分考慮城市化對不同收入群體的異質影響,以及不同城市化模式對城鄉貧困的差別作用。為了更好地利用城市化的契機實現貧困減緩,需要強調二級城鎮對東部地區和城市貧困人群的減貧作用,約束城市化要素集聚給貧困人口帶來的公共服務成本提升等負外部性。同時應在西部地區強調核心城市的減貧效果,著力通過放大要素集聚和生產效率提升對貧困人口收入提升的核心作用。

并且,由于貧困存在顯著空間相關性,未來減貧政策的制定和實施應在城鄉一體化框架下展開。

關鍵詞 貧困減緩;城市化;勞動力流動;動態面板;空間計量

中圖分類號 F061.5 文獻標識碼 A 文章編號 1002-2104(2015)09-0081-12 doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2015.09.011

貧困鄉城轉移是伴隨著我國城市化進程快速推進而產生的貧困人口向城市集聚的貧困現象,既是區別于城市貧困和鄉村貧困的貧困中間地帶,又涉及人口統計學特征相對同質的低技能勞動力流動問題。隨著城鎮化發展體制改革以及戶籍制度改革的持續深入,貧困人口的鄉城轉移日益凸顯,這為既往城鄉分割的貧困研究和政策選擇提出了新的挑戰。為此,在“十三五”計劃行將推進之時,理論研究應該關注這一貧困的中間地帶對城鄉貧困的交互影響,并通過研究貧困鄉城轉移的內生機制,尋找城鄉一體化的減貧政策選擇。

現有貧困研究主要在城鄉分割的框架中進行,容易導致貧困指標變動的偏誤。除了收入增長之外,農村貧困人口的鄉城轉移也是農村貧困指標快速減緩的可能原因,與此同時城市貧困減緩的速度則存在低估的可能。單獨研究城市或者鄉村貧困并不能客觀反映城鄉貧困的真實變動態勢,從而影響減貧政策判定的有效性。本文重點在貧困鄉城轉移的背景下,研究城市化與貧困減緩的關系,并根據貧困鄉城轉移流向和流量的差異,將城市化細分為核心城市化和二級城鎮化,從而識別不同城市化模式的異質性減貧效應。

1 文獻綜述

城市化與貧困減緩的關系,隸屬于城市化與經濟增長的關系,但有著更為具體和特殊的表現。阿瑟·劉易斯[1]和西蒙·庫茲涅茨[2]的研究為分析城市化的經濟影響提供了基本框架,即隨著勞動力的鄉城轉移和生產方式從農業向非農產業的轉變,全社會生產效率體現結構性提升,并且城市化伴生的要素集聚將通過集聚外部性對城市和鄉村經濟發展產生影響[3]。Luc Christiaensen等[4]進一步將城市化影響城鄉收入的機制界定為集聚經濟、城市對農村的溢出和城市化的外部性。城市化過程中的要素空間集聚將創造新的經濟增長和就業機會。新經濟地理學相關文獻重點關注了城市化通過集聚經濟和規模經濟對經濟增長的影響[5]。要素集聚會通過本地市場效應和生活成本效應帶來集聚外部性[6],并通過知識溢出產生進一步的集聚經濟[7]。因此城市化過程中的集聚經濟和規模經濟能夠為低技能勞動力創造更多的就業機會,通過改善貧困人口的就業機會和勞動力回報實現貧困減緩,同時也會帶來成活成本上升等負外部性。核心城市化與二級城鎮化雖然都存在要素集聚,但在集聚經濟、對農村的溢出能力以及負外部性的強度上存在差異,因此在分析城市化減貧效應在城鄉轉移背景下的不同時,應體現城市化模式的差別。

現有研究中反映城市化模式的最常用指標是城鎮人口占總人口的比率,城鎮人口比率數據具有較好可得性,但不能對城市化的集聚經濟進行異質化區分。王小魯[8]認為小城市和小城鎮的集聚效應小于大城市,并采用“超過100萬人的城市人口占總人口的比例”作為反映城市規模的指標,以識別不同城市規模集聚經濟的差異。根據城市規模對集聚效應進行識別對于分析城市化與經濟增長的關系而言是妥當的,但有研究表明農村就地形成的二級城鎮對農村貧困減緩也有顯著的影響作用,二級城鎮主要依托農村非農活動的需求而產生,使得農村要素在流向大城市之外有了另一種選擇[9]。為此,在分析城市化與城鄉減貧的問題上,應體現出城市和二級城鎮在集聚效應上的差異,而非從城市規模的角度。本文選用了城市人口比重和鎮人口比重作為反映城市化模式的指標,體現城市和二級城鎮在要素集聚效應和減貧效應上的差別。有若干個理由使得我們相信二級城鎮的非農就業機會更有助于幫助農村貧困人口:①農村二級城鎮的非農活動對于低技能勞動力的需求比重較大,而大城市則主要傾向于使用半熟練工人和熟練工人[10]。②二級城鎮雖然勞動力工資較低,但失業率要低于大城市地區,農村貧困人口強調規避失業的風險,因此二級城鎮對于貧困人口的吸引力更大。③即便二級城鎮和大城市的失業率相同,貧困人口也會因為長距離勞動力遷移成本的差異,而選擇在本地二級城鎮就業,并且本地就業更有助于保持和受益于既往呈現的社會關系[11]。同時,二級城鎮固然有上述可能的好處,但二級城鎮更低的要素集聚水平將會導致較低的產出效率、要素回報和就業創造能力。因此,大城市和二級城鎮在貧困減緩的作用差異上依然是個實證問題。

《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》顯示,中國仍處于城鎮化率30%-70%的快速發展區間,并將在2020年實現常住人口城鎮化率達到60%左右的目標。同時,2020年也是中國實現全面建設小康社會目標和基本消除絕對貧困的時間點。城市化作為中國當前經濟變革的主要結果和動力來源,為實現全面小康建設目標和減貧目標提供了豐富的現實可能。那么,一個直接的問題就是城市化能否有效帶動貧困減緩?如果核心城市和二級城鎮在集聚效應和減貧效應上存在差別,那么何種城市化模式能夠實現更為有效且可持續的減貧?與之相對應,中國的城市化路徑選擇的政策導向是什么?這既是一個具有重要理論價值,又有現實政策含義的問題。但城市化與貧困減緩的研究還相對較少,并且對于兩者的關系依然沒有形成相對一致的看法。分析城市化與貧困減緩關系的慣常邏輯包括兩條可能的遞進路徑,一是城市化能夠影響經濟增長[12-13],而經濟增長能夠影響貧困減緩[14],故城市化能夠影響貧困減緩;二是城市化能夠通過勞動力的流動,導致貧困的鄉城轉移,從而對城鄉貧困的結構產生直接影響。總體而言,相對于城市化與經濟增長關系,研究城市化與貧困減緩的研究相對較少。本文利用1998-2012年中國省級面板數據對城市化引致的貧困鄉城轉移,以及核心城市和二級城鎮的異質減貧效應進行了理論和實證分析。

相比于現有研究,本文可能的創新和創新過程為:第一,本文充分考慮了城市化過程中可能存在的貧困鄉城轉移,這會使得城鄉貧困指數產生與收入改善無關的貧困空間結構性變化,如果不考慮貧困可能的空間轉移,在政策涉及時會忽略這一部分貧困人口的存在,而形成貧困誤瞄。為此本文構建空間面板模型,分析城鄉貧困是否存在空間相關性,以及是否存在貧困因貧困人口的鄉城流動而出現貧困的地理集聚。如果存在空間相關系數顯著不為零,則可以表明存在貧困的空間集中。第二,本文根據城市的集聚外部性將城市化分為了核心城市化和二級城鎮化,并分別分析了城市化不同模式對于貧困減緩的異質性影響,能夠為后續城市化的模式選擇提供借鑒。為此,本文利用核心城市人口比重和二級城鎮人口比重將城市化分為核心城市化和二級城鎮化,并分別對城鄉貧困的影響進行分別檢驗,尤其強調二級城鎮化對于農村減貧的作用差異。如果二級城鎮化對農村貧困的減貧作用大于核心城鎮化的作用,則表明,由于二級城鎮化能夠吸納更多的低技能勞動力,且遷移成本較低,對農村貧困人口有更高的吸引力。反之則表明,核心城市化由于較高的要素集聚外部性,有更高的收入溢價,更有助于農村貧困減緩。

2 城市化影響貧困減緩的理論分析框架

2.1 城市減貧效應及其異質性來源的理論分析

貧困減緩的空間來源包括三個主體:核心城市、二級城鎮和農村地區,分別用U(urban)、T(town)和R(rural)表示,其貧困發生率分別用PU、PT和PR表示,相應的人口比重分別為sU、sT、sR。

根據前文分析,城市化的減貧效應內嵌于城市化與經濟增長的關系中,城市化通過改善生產效率和要素集聚的集聚外部性對經濟增長和貧困狀況產生影響。同時,在分析城市化與減貧問題時,還面臨著貧困鄉城流動的特殊背景,這也會影響城鄉貧困。因此,城市化對應的貧困減緩有三個主要來源:一是由于貧困人口的鄉城流動而導致的貧困轉移,我們將其定義為影響貧困減緩的空間轉移效應(Spatial Effect, SE);二是由于城市化通常伴生著整體平均收入水平的改善,從而帶來城鄉貧困人口收入的提升,我們將其定義為影響貧困減緩的收入效應(Income Effect,IE);三是由于要素在城市的集中帶來集聚外部性,并對周邊區域產生溢出,從而使得貧困人口的收入在整體收入改善的基礎上獲得城市集聚的減貧紅利,我們將其定義為影響貧困減緩的集聚效應(Agglomeration Effect, AE)。

不同城市化模式的減貧效應差異可以從以上三個方面尋找根源,對于等量的鄉城貧困人口轉移和相同的經濟增長背景,核心城市和二級城鎮貧困減緩的空間轉移效應和收入效應相同。唯一的差別在于集聚外部性的不同,核心城市的要素集聚程度更高,獲得市場進入效應和生活成本效應正外部性更為顯著,但核心城市相對于二級城鎮的轉移成本更高,因此核心城市和二級城鎮貧困減緩的集聚效應最終取決于集聚正外部性和轉移成本等負外部性的凈值。基于貧困人口風險抵御能力較低的現實,核心城市和二級城鎮減貧總效應的差異是個實證問題,因各地區轉移成本和集聚正效應的差異而不同。

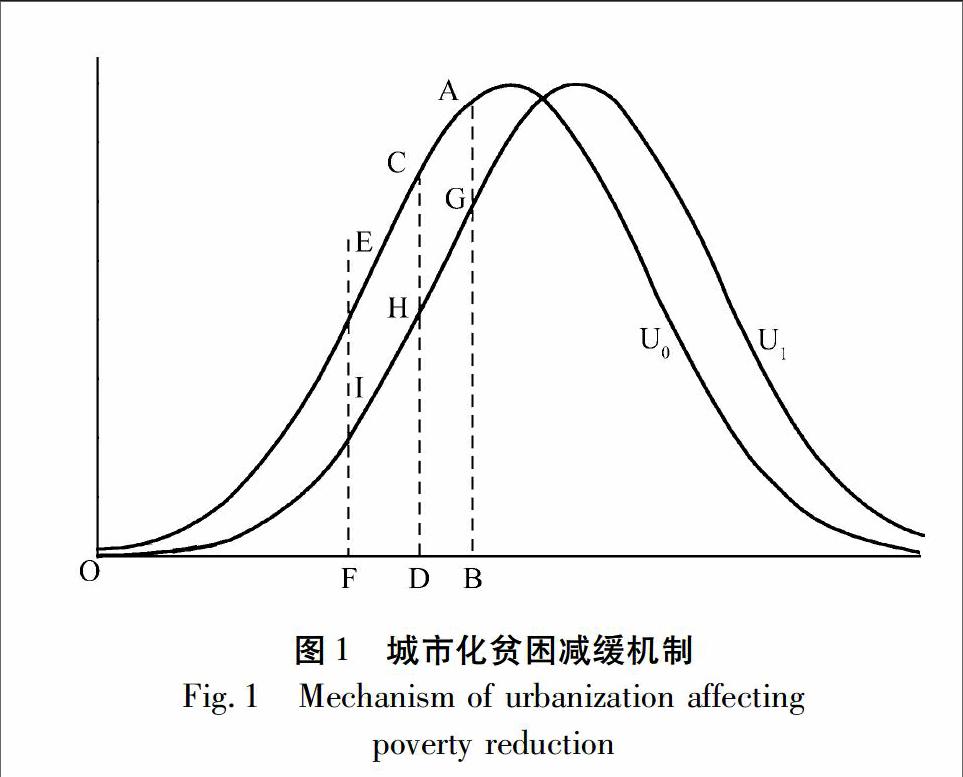

圖1對于城市化的貧困減緩效應進行了分解,初始收入分布曲線為U0(圖1中U0曲線為一條均值為3.5,標準差為1.2的正態分布線),貧困線為AB。收入分布線和貧困線左邊構成的區域(ABO)為貧困人口數量及其收入分布。并且初始貧困人口的城鄉分布用城市化率線CD表示,城市化線左側為農村貧困人口(CDO),右側為城市貧困人口(ABDC),貧困人口的初始城市化率為ABDC /ABO,其中ABO=CDO+ABDC。

城市化導致城鄉人口分布的變化,并伴生著總體經濟增長。因此,隨著城市化進程的推進,收入分布曲線從U0向右平移到U1(圖1中U1曲線為一條均值為3.8,標準差

為1.2的正態分布線)。U1和U0的收入分布標準差相同,但平均收入水平提升了8.6%,帶來普遍性貧困減緩,貧困人口從初始的ABO下降至GBO。并且城市化率線從CD左移至EF,貧困人口的城市化率提升為GBDH/GBO,城市貧困為GBDH,農村貧困為HDO,GBO=GBDH+HDO。

因此,城市化推進引致的貧困減緩來源包括普遍的經濟增長和貧困人口的城鄉轉移兩個方面。城市貧困的變動=(GBDH-ABDC)+(HDFI-CDFE)+(HDFI-0)=IE+AE+SE,其中IE=(GBDH-ABDC),表示因經濟增長和收入提升帶來的城市貧困減緩效應;AE=(HDFI-CDFE),表示轉移到城市的農村人口因獲得城市集聚外部性而產生的貧困減緩效應;SE=(HDFI-0)表示因貧困人口的鄉城流動而導致的城市貧困增加。收入效應和集聚效應對城市貧困減緩產生正效應,而貧困人口的空間轉移對城市貧困減緩有負效應。

受限于圖示表達,上述城市化減貧機制有兩個缺憾:第一,未能體現不同的城市化模式貧困減緩集聚效應的不同;第二,也沒有體現隨著城市化進程推進而可能產生的收入分布變化,即城市化推進不僅伴生著平均收入的改善,也體現著產業結構的變化。現有實證研究已經表明產業結構的變化體現了收入分配格局的變化,這會對經濟增長的城鄉減貧效應產生影響[15]。因此,為了改善城市化減貧模型的經濟內涵,我們進行了兩個方面的針對性擴展,一是在構建計量模型時,將城市分為核心城市和二級城鎮,納入兩種不同城市化模式的減貧效應差異;二是在進行實證分析時,引入了產業構成的變動,從而在剝離收入分配結構變化的基礎上研究不同城市化模式的城鄉貧困效應。

2.2 城市減貧效應分解的數學表達

根據城市化貧困減緩的上述理論分析,借鑒Christiaensen等[4]的貧困分解方法可以將總體貧困狀況表示為:

城市化的減貧效應包括了貧困鄉城流動的空間轉移效應(SE)、集聚效應(AE)和收入效應(IE),以核心城市為例,核心城市的總體減貧效應TE=SE+AE+IE,其中,SE=(PU-PA),AE=(sUPUsU-sAPAsA),IE=rdyy。

根據上述分析,本文待檢驗的經驗假說為:

假說1:城市化能夠影響貧困減緩,但由于要素集聚對城鄉貧困人口的溢出存在差別,城市化的減貧效應存在城鄉差異。

假說2:由于不同的城市化模式具有不同的集聚正外部性和轉移成本,核心城市和二級城鎮具有異質性減貧效應。

假說3:城市化伴生的貧困鄉城轉移能夠對城鄉貧困狀況產生影響,由于貧困人口向城市地區的轉移,會導致貧困存在空間相關性。

3 計量模型、變量與數據

3.1 計量模型設定

本文的基本計量模型為:

其中,i=r,u,pr表示農村貧困,pu表示城市貧困,sUT表示非農人口比重,也即核心城市人口比重與二級城鎮人口比重之和,y表示經濟增長,α和υ為參數估計值,xt為除了城市化和經濟增長之外其他能夠影響貧困的外生變量,ut為獨立同分布的白噪聲,W是地理鄰接空間權重矩陣,ρ為空間相關系數,t為時間。該模型能夠分析城市化與城鄉貧困減緩的總體關系,檢驗假說1。基本模型中也引入了空間相關性,識別城市化減貧的空間轉移效應,檢驗假說3。

式(11)未能體現城市化模式差異對城鄉貧困減緩的異質作用,為此我們將城市化細分為核心城市人口比重和二級城鎮人口比重,捕捉不同城市化模式集聚效應和轉移成本的差異,檢驗假說2,從而將計量模型擴展為:

lnpit=α0+α1lnsUt+α2lnsTt+α3lnyt+ρWlnpt+υxt+ut(12)

其中,sU表示核心城市化,sT表示二級城鎮化。式(12)中的α1和α2分別表示的是核心城市和二級城鎮貧困減緩集聚效應(AE),α3表示的是貧困減緩的收入效應(IE),ρ表示的是貧困減緩的鄉城轉移效應(SE)。

隨著城市化進程的推進,產業結構和收入分配結構都會發生變化,從而使得城市化對貧困人口的影響,不僅體現為收入的增長效應,還有可能體現為收入的分配效應。為了控制城市化對收入分配的影響,我們將總體經濟增長分解為農業和非農產業的經濟增長,并在實證檢驗時分別引入。引入收入分配結構之后的計量模型擴展為:

lnpit=α0+α1lnsUt+α2lnsTt+α3lnyt+α4indut+α5tertt+ρWlnpt+υxt+ut(13)

其中,indu表示第二產業產值比重,tert表示第三產業產值比重。除了城市化之外,現有研究已經識別除了能夠影響城鄉貧困減緩的若干其他因素,為了控制這些背景因素對于城市化減貧效應的擾動,我們在其他外生變量x中引入了受教育程度。

3.2 變量說明

(1)城鄉貧困變量。選取城鄉恩格爾系數作為衡量城鄉貧困狀況的指標。反映貧困狀況的通用指標包括貧困指數、貧困人口收入[15]以及恩格爾系數[16]。由于貧困線的變更,各地區尚無長序列的貧困指數,并且中國當前的收入狀況,貧困主要體現為收入貧困和消費貧困,因此

借鑒

文獻[16]

的做法,在模型中取各省區的城鄉恩格爾系數作為被解釋變量,分別反映城鄉貧困狀況,城鄉恩格爾系數的下降表明實現了貧困減緩。同時也利用城鄉恩格爾系數和城鄉人口比重構建了總體恩格爾系數來反映總體貧困狀況,總體恩格爾系數=城市恩格爾系數×非農人口比重+農村恩格爾系數×農村人口比重。

西部地區城鄉恩格爾系數的數據來源于《新中國六十年統計資料匯編》以及2009-2013年中國統計年鑒及相應省區統計年鑒。部分省份統計年鑒中沒有給出城鄉恩格爾系數,我們利用食品支出在現金消費支出中所占的比例進行了計算。

(2)城市化變量。本文用人口城市化率表征城市化狀況,人口城市化率能夠有效反映勞動力要素集聚,從而對貧困人口就業和收入提升產生正向溢出。涉及的城市化指標包括總體城市化率、核心城市化率和二級城鎮化率。總體人口城市化率的計算方法為(總人口-鄉村人口)/總人口。核心城市化率的計算方法為城市人口/總人口,二級城鎮化率的計算方法為鎮人口/總人口。總人口、城市人口、鎮人口、鄉村人口的數據來源于第五次人口普查、第六次人口普查以及1998-2012年歷年人口抽查數據。

因此利用人口普查和抽查數據不僅能夠反映戶籍人口,還能夠反映常住人口,從而能夠更好地反映城市化所引致的人口流動。

(3)經濟增長變量。經濟增長用人均地區生產總值表示,并在模型中取自然對數作為主要解釋變量。經濟增長能夠帶來平均收入水平的提升,從而對貧困人口收入提升帶來“水漲船高”的正效應,是影響貧困減緩的重要解釋變量。為了捕捉可能存在的庫茲涅茨曲線效應,在模型中還控制了人均地區生產總值的二次項。如果二次項參數估計值顯著大于零,則表明在某個臨界值之前經濟增長能夠顯著降低貧困狀況,但減貧彈性趨于下降。

(4)收入分配變量。本文用產業結構來控制收入分配變量,Loayza和Raddatz[17]研究表明產業結構是收入分配變動的重要來源,同時現有研究也表明不同產業的減貧效應存在差異。因此在模型中引入產業結構不盡能夠最大限度規避收入分配對城市化減貧效應的擾動,而且有助于控制產業結構通過就業吸納力對城市化減貧效應的影響,從而在一個分配中性的模擬環境中判定城市化與西部地區貧困減緩的關系。

(5)空間權重矩陣。建立表達空間交互結構的空間權重矩陣是空間計量分析的最核心步驟,權重矩陣是關聯空間計量理論模型與真實世界中空間效應的紐帶。在本文分析中,我們根據勞動力流動的特征,將空間權重矩陣簡單設定為空間鄰接矩陣。

(6)受教育年限變量。在模型中取受教育年限的自然對數作為解釋變量。引入受教育年限的目的在于控制城市化對教育回報的異質影響,從而對收入分配結構變化進行進一步控制。受教育年限根據六歲以上人口中各種受教育程度人口的比重加權得到,計算公式為:小學×6+初中×9+高中×12+大專及以上×16。相應數據來源于1999-2013年《中國統計年鑒》。

3.3 數據來源與變量統計性說明

本文以1998-2012年作為研究時間段,構建省級面板數據,既保證時間序列的長度,又規避中國經濟發展政策變遷對城市化減貧效應的可能擾動。本文數據的主要來源是《新中國六十年統計資料匯編》、歷年《中國統計年鑒》、《中國人口統計年鑒》、《中國人口和就業統計年鑒》以及歷年各省區統計年鑒。表1報告了各變量的描述性統計,圖2則給出了不同城市化模式與總體貧困狀況的散點圖和線性擬合曲線,從中可以看出核心城市人口比重和二級城鎮人口比重均與總體貧困狀況負相關。

4 實證分析與結果說明

4.1 貧困的空間相關性分析

隨著城市化的推進和勞動力的鄉城流動,貧困空間分布會在初始分布的基礎上體現出更大強度的空間相關性。

本文使用Morans I指數來反映貧困的空間相關性,其計算公式為:

區域的空間權重賦值,如果兩地鄰接則賦值為1,否則為0。MoranI指數取值范圍通常介于-1和1之間。較大的正數意味著兩相鄰地區的觀測值具有較強相關性。計算MoranI指數之后,還需要對MoranI指數的統計顯著性水平進行檢驗,方能識別被解釋變量的空間自相關性。MoranI檢驗的原假設為H0:不存在空間自相關。所有觀測值空間獨立,E(Morans I)=-(n-1)-1≈0,其中E為期望值,n是數據點的個數;H1:存在顯著的空間自相關。變量觀測值之間是空間相關依賴的,MoranI的參數值顯著不等于0。我們利用空間鄰接矩陣計算了1998-2012年31個省區城鄉貧困和總體貧困的MoranI指數,具體結果詳見表2所示。

結果表明,各貧困指標的MoranI指數均為正值,且在5%的統計顯著性水平上統計顯著,我國各省區的總體貧困和城鄉貧困存在顯著的空間相關特征。并且MoranI指數值整體呈遞增趨勢,這表明中國各省區的城鄉貧困不僅存在空間相關,而且隨著貧困的鄉城流動,空間相關性趨于增強。貧困的鄉城流動是影響各省區城鄉貧困變動的主要因素,因此在反貧困問題的理論研究中應該充分重視可能存在的貧困空間相關性。

4.2 實證結果說明

為了控制貧困空間自相關性對城市化減貧效應的影響,本文采用空間計量方法對模型進行估計。常用的空間計量模型包括空間自回歸模型(SAR)和空間誤差模型(SEM),通過計算拉格朗日乘數檢驗值,本文選擇空間自回歸模型控制被解釋變量的空間自相關性,并使用固定效應(Fixed Effects, FE)估計,通過“組內變換”消除個體效應。

4.2.1 總體城市化與貧困的關系

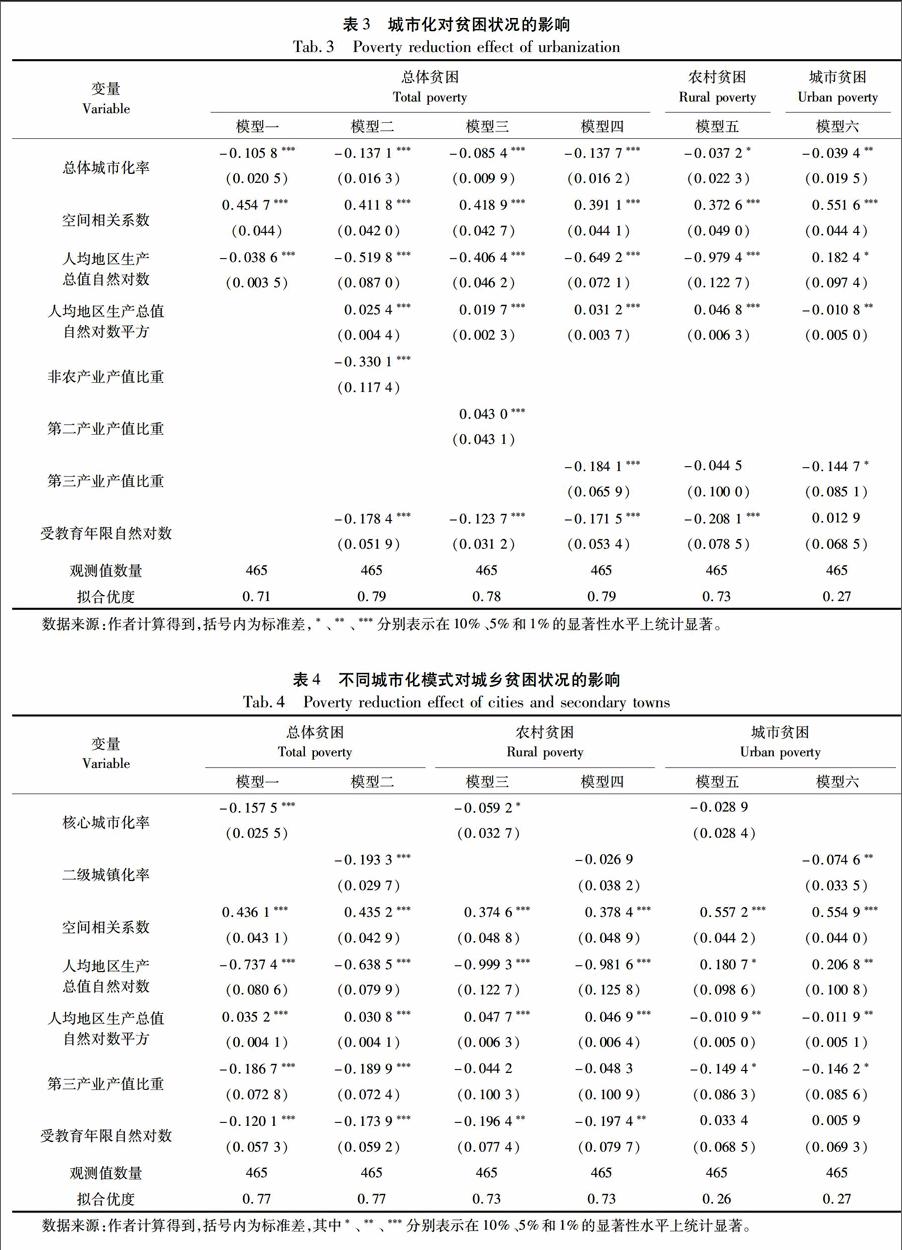

實證分析過程中我們首先對各省區總體城市化率和貧困狀況的關系進行了實證檢驗,判定城市化與貧困減緩的總體關系,檢驗假說1,結果見表3所示。模型一中的解釋變量只加入了總體城市化率和人均地區生產總值,城市化的參數估計值為-0.105 8,且在1%的顯著性水平上統計顯著。模型二對收入分配結構的變化進行了控制,引入了非農產業產值比重和受教育年限,并引入人均地區生產總值的二次項,以識別經濟增長與貧困減緩之間可能存在的庫茲涅茨效應。控制了分配結構的變化后,城市化參數估計值變為-0.137 1,且在1%的顯著性水平上統計顯著。模型三和模型四區分了第二產業和第三產業減貧效應的差別,分別引入了第二產業產值比重和第三產業產值比重,結果表明非農產業的減貧作用主要來源于第三產業,在控制了其他變量后,第二產業的參數估計值為正值,且經濟意義不顯著。因此在控制收入分配變動時,引入第三產業產值比重、受教育年限作為基準模型。

分析結果表明,總體城市化率能夠顯著降低貧困狀況,從模型四的結果來看,在控制了空間轉移效應和增長效應以及收入分配結構變化之后,總體城市化率每上升1個標準差,總體貧困指數下降6%。城市化能夠通過集聚效應對貧困減緩產生影響,為了區分城市化對城鄉貧困減緩的異質效應,凸顯城市化集聚效應的規模經濟和負外部性,模型五和模型六中分別在基準模型的基礎上引入農村貧困和城市貧困作為被解釋變量。結果表明城市化率在城市的參數估計值略大于農村地區,總體城市化率每提升1個標準差,城市貧困和農村貧困狀況下降1.8%和1.6%,存在差別的主要原因在于城市化對城市和農村貧困人口的集聚經濟和轉移成本存在差別,因此有必要對城市化的集聚外部性從城市規模的角度進行細分。

4.2.2 城市化模式選擇與減貧的關系

表4進一步將總體城市化分解為核心城市化和二級城鎮化,以識別不同城市化模式減貧效應的差異,檢驗假說2。模型一和模型二分別檢驗了核心城市和二級城鎮對總體貧困的影響,模型三和模型四分別檢驗了核心城市和二級城鎮對農村貧困的影響,模型五和模型六分別檢驗了核心城市和二級城鎮對城市貧困的影響。

從總體貧困狀況的變動來看(模型一和模型二),核心城市化率和二級城鎮化率的參數估計值分別為-0.157 5和-0.193 3,且均在1%的顯著性水平上統計顯著,二級城鎮化對總體貧困的減貧效應更為顯著。其主要原因在于貧困人口轉移到二級城鎮的轉移成本和負外部性較小,從而在集聚經濟低于核心城市的情況下,獲得較大的凈溢出。從農村貧困狀況的變動來看(模型三和模型四),核心城市化率和二級城鎮化率的參數估計值分別為-0.059 2和-0.026 9,核心城市化率參數估計值在10%的顯著性水平上統計顯著,二級城鎮化率的參數估計值則在常用顯著性水平上統計不顯著。核心城市化對農村貧困的減貧效應在統計意義和經濟意義上均更為顯著,該實證結果與總體貧困狀況下的分析有所不同。我們繼續比較了不同城市化模式對城市貧困變動的影響(模型五和模型六),核心城市化率和二級城鎮化率的參數估計值分別

為-0.028 9和-0.074 6,且只有二級城鎮化率的參數估

計值在常用顯著性水平上統計顯著。從上述實證結果來看,二級城鎮化對總體貧困和城市貧困的減貧效應更為顯著,而核心城市化對農村貧困的減貧效應更為顯著。這一結果的解釋可以分解為兩個問題:為什么核心城市對農村貧困的減貧效應更為顯著?為什么二級城鎮對城市貧困的減貧效應更為顯著?針對第一個問題,從模型三和模型四的實證結果可以發現,在將農村貧困作為被解釋變量時,第三產業產值份額的參數估計值顯著小于其他模型,這意味著農村貧困并非通過轉向城市第三產業就業而獲得收入提升,農村貧困人口收入增加的主要原因是生產效率提升以及由此引致的要素回報溢價。并且從中國農村貧困人口的流動現實來看,農村貧困人口流動到城市之后往返故鄉和就業地的頻率極低,住宿也以工棚和工廠提供的住宿為主,這極大降低了勞動力鄉城流動的成本。因此對于農村貧困人口而言,生產效率提升是其收入提升的主要決定因素,因而核心城市化憑借較高的要素密集度能夠帶來更高的生產效率和更大的減貧效果。針對第二個問題,從模型五和模型六的實證結果可以發現,在將城市貧困作為被解釋變量時,基準模型的擬合優度從0.7以上顯著下降到0.3以下,并且經濟增長的減貧效應與其他模型具有明顯不同,人均地區生產總值對城市貧困的影響是開口向下的二次函數關系。這意味著城市貧困的減貧路徑與農村貧困有著顯著不同,集聚經濟并非是城市貧困人口收入提升的重要來源。其收入提升的關鍵在于能否在農村流動勞動力和城市中高熟練程度勞動力的勞動力供給競爭下尋找到適宜的就業定位,一方面規避與農村流動勞動力在城市低技能就業崗位上的競爭,一方面規避在城市熟練就業崗位上的弱勢。二級城鎮為城市貧困人口提供了實際上的“就業避風港”,這也是二級城鎮對城市貧困人口減貧效應更為顯著的主要原因。

4.2.3 其他要素與城鄉減貧的關系

經濟增長是城鄉貧困減緩的重要驅動力來源,在未引入人均地區生產總值二次項的情況下,人均地區生產總值的參數估計值為-0.038 6,且在1%的顯著性水平上統計顯著。在引入二次項的情況下,在城市貧困作為被解釋變量的模型中,經濟增長與貧困減緩的關系為開口向下的二次函數關系,在其他模型中則為開口向上的二次函數關系。從人均地區生產總值的作用區間來看,基于當前的城市化水平,在所有模型中經濟增長對貧困減緩的作用均為正向作用。

非農產業比重能夠有效帶動城鄉貧困減緩,在所有模型中其參數估計值均為負值,但第二產業和第三產業的減貧效應存在差別,不同產業對城鄉貧困減緩的作用也有所不同。對于總體貧困狀況而言,第三產業的減貧效應更為顯著,第二產業未能體現出顯著的減貧作用,這主要與不同產業的勞動報酬份額和貧困人口的就業密度有關[18]。第三產業是城市貧困人口實現減貧的主要原因,但第三產業對農村貧困人口的減貧效應并不顯著。

受教育年限是農村貧困人口收入提升和貧困減緩的重要源泉,表4模型三和模型四的實證結果均表明受教育年限的參數估計值約為-0.2,且在5%的顯著性水平上統計顯著。但表4模型五和模型六的結果則表明受教育年限并非城市貧困人口實現減貧的顯著來源。這與單德朋[15]的研究一致,受教育年限對貧困減緩具有門檻效應,在未達到某個門檻之前,受教育程度越高則減貧效果越為顯著,但越過門檻之后,受限于高等教育質量和回報率的影響,受教育程度的減貧效應趨于減弱。

5 穩健性檢驗

各省區城鄉貧困貧困人口的稟賦條件和城市化對應的集聚外部性存在顯著差別,因此各地區城市化的減貧效應有所不同,為了檢驗城市化模式影響城鄉貧困的穩健性,我們在表5中報告了東部和西部樣本的估計結果,其中模型一、模型二和模型三分別以東部地區總體貧困、農村貧困和城市貧困作為被解釋變量,模型四、模型五和模型六則分別以西部地區總體貧困、農村貧困和城市貧困作為被解釋變量,估計方法為固定效應模型。同時,使用恩格爾系數作為貧困代理變量具有理論可行性和數據可得性,但恩格爾系數是從消費的結果上反映貧困狀況,而消費結構不盡取決于收入狀況,還與金融系統、消費偏好、代際資產轉移等因素有關,因此使用恩格爾系數無法全面刻畫貧困變動。為了規避被解釋變量選擇對城市化減貧效應的擾動,本文在表6中報告了將被解釋變量替換為西部地區城鄉貧困人口收入的估計結果,模型一、模型二和模型三分別以總體貧困、農村貧困和城市貧困作為被解釋變量。貧困人口收入的計算方法借鑒了單德朋[15]的做法,農村貧困采用各相應年份《中國貧困監測報告》各省區貧困縣農民人均純收入數據,城市貧困采用各省份統計年鑒中按收入等級分最低20%城鎮人口的人均可支配收入,總體貧困為農村貧困人口收入和城市貧困人口收入的加權值。

細分東西部的穩健性檢驗顯示(見表5),二級城鎮化對東部地區總體減貧的影響更為顯著(模型一),二級城鎮化率和核心城鎮化率的參數估計值分別為-0.174 8和-0.051 4,且均在1%的顯著性水平上統計顯著。從西部地區樣本的回歸結果來看(模型四),核心城市化對西部地區總體貧困的減貧效應更大,核心城市化率和二級城鎮化率的參數估計值分別為-0.147 3和-0.147 3,同樣在1%的顯著性水平上統計顯著。繼續分析不同城市化模型對東西部城鄉貧困的影響來看,二級城鎮化對東部地區農村貧困和城市貧困的減貧效應更為顯著,而核心城市化對西部地區城鄉減貧的影響相對更大。

將貧困指標替換為貧困人口收入后的穩健性檢驗結果顯示(見表6),核心城市化和二級城鎮化與西部地區貧困人口總體收入顯著正相關,參數估計值分別為0.758 7和0.761 5,且均在1%的顯著性水平上統計顯著。細分城鄉貧困人口收入的分析結果則表明核心城市化是西部地區農村貧困人口收入提升的更顯著來源。雖然核心城市化和二級城鎮化對西部地區城市貧困人口收入的影響均統計不顯著,但核心城市化率的參數估計值更大,經濟意義更為顯著。

上述穩健性檢驗結論與第四部分的分析結果一致,對于西部地區而言,無論是城市貧困人口還是農村貧困人口其減貧的關鍵在于通過勞動力的空間轉移和生產方式的轉變提升生產效率,轉移成本并非制約收入提升的核心變量。但對于東部地區而言,在受益于交通通達性提升和交易成本降低的同時,也被動接受了高房價、更劇烈的勞動力競爭以及公共服務市場化的負面壓力,因此二級城鎮是東部地區城鄉減貧的更有效選擇。

6 結論與建議

城市化作為中國經濟增長的重要引擎,為實現全面小康建設目標和貧困減緩提供了更豐富可能。如何借城市化的東風,實現消除貧困的構建性目標是重要理論問題。本文在貧困鄉城轉移的背景下,考察了不同城市化模式與城鄉貧困減緩的關系。通過構建理論模型將城市化的減貧效應分解為減貧的集聚效應、收入效應和轉移效應,并基于1998-2012年中國省級面板數據,使用空間面板計量方法對城市化與貧困的關系進行了實證檢驗和穩健性檢驗。研究結論顯示貧困鄉城轉移確實影響了城鄉貧困狀況,在減貧影響因素的相關理論研究中應該納入貧困的空間分布作為解釋變量。城市化對貧困減緩具有顯著積極作用,但不同城市化模式影響城鄉貧困的方式和結果存在差異。二級城鎮是中國城市減貧,尤其是東部地區城市貧困減緩的更可靠來源,而核心城市對中國農村地區和西部地區貧困減緩的影響更為顯著。其主要原因在于,西部地區城鄉減貧的主要動力是通過勞動力轉移而獲得的生產效率提升,而東部地區城市減貧的主要來源則是對核心城市要素聚集所帶來的負外部性的規避,而二級城鎮則為東部地區城鄉貧困人口提供了良好的“避風港”。

本文關于城市化模式與城鄉貧困減緩關系的研究,揭示了通過城市化模式選擇實現貧困減緩的機制,具有重要的政策含義。隨著《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》的實施和推進,我們在逐步完成城市化水平預設目標的同時,不僅應該關注城市化對總體經濟增長的推動作用,而且應關注城市化對不同收入群體的影響,以及不同城市化模式選擇對城鄉貧困人口的異質效應。為了更好地利用城市化的契機實現貧困減緩,需要強調二級城鎮對東部地區和城市貧困人群的減貧作用,約束城市化要素集聚給貧困人口帶來的公共服務成本提升等負外部性。同時應在西部地區強調核心城市的減貧效果,著力通過放大要素集聚和生產效率提升對貧困人口收入提升的核心作用。當然,本文的研究只是從恩格爾系數和貧困人口收入兩個方面對貧困進行了反映,還缺乏基于貧困指數的分析,尤其無法反映城市不同模式對不同貧困深度群體的影響。這一方面還有待于在省級貧困指數可得的情況下進行進一步分析,識別城市化不同模式與貧困距和廣義貧困距的關系,對城市化減貧效應的關聯機制進行更細致的刻畫,這也是本選題后續繼續完善的方向。

(編輯:于 杰)

參考文獻(References)

[1]Lewis W A. Economic Eevelopment with Unlimited Supplies of Labour[J]. The Manchester School, 1954, 22(2): 139-191.

[2]Kuznets S. Economic Growth and Income Inequality[J]. The American Economic Review, 1955: 1-28.

[3]Quigley J M. Urbanization, Agglomeration, and Economic Development, World Bank Working Paper No. 19, Commission on Growth and Development[R].2008:19.

[4]Christiaensen L, Weerdt J, Todo Y. Urbanization and Poverty Reduction: the Role of Rural Diversification and Secondary Towns[J]. Agricultural Economics, 2013, 44(4-5): 435-447.

[5]Rigg J, Bebbington A, Gough K V, et al. The World Development Report 2009 ‘Reshapes Economic Geography: Geographical Reflections[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2009, 34(2): 128-136.

[6]Forslid R. Economic Geography and Public Policy[M]. US:Princeton University Press, 2005.

[7]Henderson J V. Cities and Development[J]. Journal of Regional Science, 2010, 50(1): 515-540.

[8]王小魯.中國城市化路徑與城市規模的經濟學分析[J].經濟研究,2010,(10):20-32.[Wang Xiaolu. Urbanization Path and City Scale in China: An Economic Analysis[J]. Economic Research Journal,2010,(10):20-32.]

[9]Haggblade S, Hazell P, Reardon T. The Rural NonFarm Economy: Prospects for Growth and Poverty Reduction[J]. World Development, 2010, 38(10): 1429-1441.

[10]Dorosh P, Thurlow J. Can Cities or Towns Drive African Development? Economywide Analysis for Ethiopia and Uganda[J]. World Development, 2014, 63: 113-123.

[11]Coulombe H, Lanjouw P. Poverty, Access to Services and City Size in a Selection of African Countries, Mimeo, the World Bank[R].2013.

[12]Fay M, Charlotte O.Urbanization Without Growth: A NotSo Uncommon Phenomenon. Policy Research Working Paper, No. 2412: The World Bank[R].2000.

[13]Bertinelli L, Black D. Urbanization and Growth[J]. Journal of Urban Economics, 2004, 56(1): 80-96.

[14]Dollar D, Kraay A. Growth is Good for the Poor[J]. Journal of Economic Growth, 2002, 7(3): 195-225.

[15]單德朋. 教育效能和結構對西部地區貧困減緩的影響研究[J]. 中國人口科學, 2012, (5): 84-94. [Shan Depeng. Effective Education, Education Structure and Poverty Reduction in Western China[J]. Chinese Journal of Population Science, 2012, (5): 84-94.]

[16]師榮蓉, 徐璋勇, 趙彥嘉. 金融減貧的門檻效應及其實證檢驗:基于中國西部省際面板數據的研究[J]. 中國軟科學, 2013, (3): 32-41. [Shi Rongrong, Xu Zhangyong, Zhao Yanjia. The Threshold Effect of Financial Development on Poverty Alleviation: An Empirical Test Based on the InterProvince Panel Data in Western China[J]. China Soft Science, 2013, (3): 32-41.]

[17]Loayza N V, Raddatz C. The Composition of Growth Matters for Poverty Alleviation[J]. Journal of Development Economics, 2010, 93(1): 137-151.

[18]單德朋. 西部民族地區經濟增長與就業能力同步提升研究[J].民族學刊,2013,(2):26-37. [Shan Depeng.A Research on Promoting the Economic Growth and Employment Ability in Western Ethnic Region[J]. Journal of Ethnology, 2013,(2):26-37.]