圣地里的北京知青

文 高詩朦 欒慧 圖 曹谷溪 編輯 湯涌

時政

圣地里的北京知青

文 高詩朦 欒慧 圖 曹谷溪 編輯 湯涌

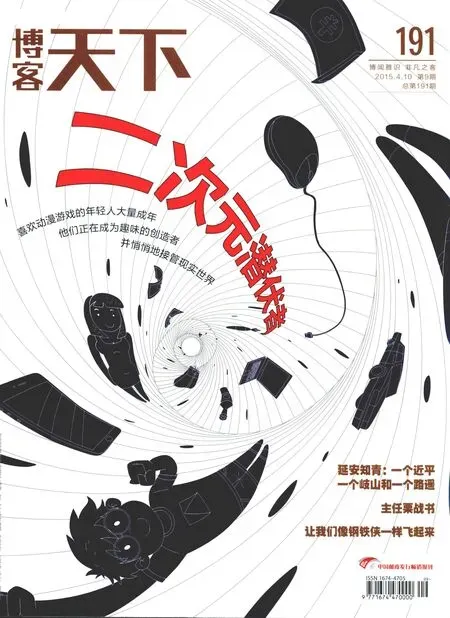

1970年夏天,路遙(左)與曹谷溪在延川黃河畔

在延安插過隊的北京知青包括習近平和王岐山。他們和本地青年路遙一起在黃土地上度過了青春

延安專列

習近平帶著妻子女兒回到梁家河村的那一天是臘月二十三,中國北方這一天是小年。

當年的大隊書記和入黨介紹人梁玉明告訴《博客天下》,習近平用陜西話說:“這次帶著婆姨(妻子)回來了。”

延安的許多鄉村接待過這種“回來看看”的北京知青,十年前甚至有上千人的集體還鄉活動。這些大多已經年過六旬的昔日青年往往會認為,這片神奇的黃土地給他們的人生打上了一個強烈的烙印。

習近平對黃土地的那種情感集中表現在他的回憶文章《我是黃土地的兒子》上,和多數背井離鄉的北京孩子不同,陜西是習近平的老家,他比其他插隊的同學有著更濃厚一層的感情。

“回家看看”20天后,在2015年的兩會上,習近平和上海主持人曹可凡談起正在播出的路遙原著改編的電視劇《平凡的世界》:

轉變的北京娃

延安對北京知青來說是一個有象征意義的存在,在1966年的紅衛兵串聯當中,許多人都把終點設置為延安,狂熱的青年們從千里之外步行前往。

當時的習近平心事沉重,因為父親習仲勛的原因他受到了管制,僅僅因為床位不夠才得以幸免。

習近平在《我是黃土地的兒子》一文中說:“后來決定送我去少管所,當時少管所設有‘黑幫’子弟學習班。在要我去的時候,床位滿了,大概要排到一個月才能進去。”

在毛澤東“上山下鄉”的號召發出之后,習近平報名下鄉。去延安成了習近平逃離北京的一種方式。當時造反派發現“要去的地方是延安,跟流放差不多”就允許習近平離開北京。

每個人來到延安的原因各有不同,有的遠走避禍、有的逃離父母、有的是跟著女朋友一起來,有的則是理想感召。梁家河村的大隊書記梁玉明趕著毛驢車接走了包括習近平在內的15個各懷心事的“北京娃”。

村里安排習近平等6個男知青住在一個窯洞里,睡一大炕。因為學生是來接受貧下中農再教育的,每天吃過早飯,梁玉明給這些年輕知青上學習班。

在梁家河,不到16歲的習近平是年紀最小的知青。

下鄉第一年,習近平表現不算好。他曾在回憶文章中寫道:“在上山下鄉時,我年齡小,又是被形勢所迫下去的,沒有長期觀念,也就沒有注意團結的問題。別人下去天天上山干活,我卻很隨意,老百姓對我印象不好。”

在梁玉明的印象中,習近平“這個人脾氣倔,跟人不多說話”。

延長縣作協主席張思明后來在撰寫習近平的知青經歷時去梁家河采訪,村民告訴他“習仲勛曾說過習近平的性格犟,是個‘犟慫’(固執偏激的人)”。這個評價很可能是習近平自己轉述的父親評價。

1969年底,習近平跟梁玉明請假探家,回到北京后又被關進“學習班”,送到海淀的工地上埋水管。半年后被放出來,習近平聽從姨夫魏健(東北大學學生、一二·九運動的參加者)的建議,回到梁家河。

大隊書記梁玉明對《博客天下》描繪了他再見到習近平時的樣子:

“是從山西扒著煤車回來的,回來的時候臉上沾著煤土,黑黢黢的。”

據延川縣作協主席張思明了解,習近平先到了延安縣馮莊(延安縣是現在延安市寶塔區),他的朋友、北京35中的學生王岐山在那里插隊。因為路遠天黑,習近平在馮莊留宿了一晚,借住在王岐山的窯洞里,習近平從北京帶回來兩本經濟學的書,被王岐山扣下“我跟路遙很熟,當年住過一個窯洞,曾深入交流過。路遙和谷溪(曹谷溪)他們創辦《山花》的時候,還是寫詩的,不寫小說。”

北京知青離開北京的日子,根據去向不同會有區別,詩人食指的《這是四點零八分的北京》描寫的是奔赴陜西的火車,那是1968年的冬天。奔赴延安的人的記憶是1969年1月,在那整整一個月里,北京青年從北京到西安,西安到銅川,銅川到延安。北京出發時的火車被稱為“延安專列”。

延安專列上的人還有,作家史鐵生,“赤腳醫生”孫立哲,“扎根于農村”的丁愛笛,作家陶正,后來成為共青延川縣團委書記的陶海粟。

兩位后來的中共中央政治局常委也通過這趟列車來到延安—習近平和王岐山。

大多數知青會記得那個“青山綠水”“牛羊成群”“果樹滿山”的謊言,來接北京娃娃的干部曾經這樣把青年們連哄帶騙地帶走了。

曾經在延安插隊的,后任北京郵電大學教授的王昕在回憶文章中記述:“坐在西去的列車上,欣賞著車窗外北國的風光,在茫茫白雪覆蓋下的田野、山川……想著自己好不容易換來的掙脫父母羈絆的獨立的心聲,以及接我們去陜北的當地知青辦的同志描述的滿山果樹、遍地牛羊的新的家園,滿心充滿對新的目的地的好奇。”

超過26000名北京青年在接下來的幾年中來到延安,在陸續回城之后,他們在各行各業表現出眾,從政的人超過了八分之一。

習近平曾經轉述1993年延安地區行署專員跟他說的一個數據:

“延安行署專員給我講,你們知青來了二萬六,號稱三萬。現在出了省部級干部八個,廳局級干部大概二三百個,處級干部三千多個,這是一筆大資源。”

在“省部級干部八個”中,包括當時擔任福建省委常委、福州市委書記的習近平和中國人民銀行副行長的王岐山,其中習近平和作家路遙、史鐵都在延川插隊。了一本自己讀。

1970年代延川縣的街景

沒有人知道那一夜兩人聊了些什么。王岐山和習近平是同一年從北京到延安插隊的知青,被分在不同的村子。但王岐山是高中畢業生,到延安時就已經21歲,比習近平年長得多,而且王岐山過去是輔導員—王岐山的朋友“老驥”曾經回憶,在“文革”前的北京中學里,有些地方有這樣的規矩,從高中的班干部里選擇一位大哥哥來幫老師管理和指導初中的小同學們。

王岐山在馮莊受人尊重,他并不強壯,勞動不算一把好手,卻有強大的號召力,不管是北京知青還是當地村民,有事都愿意找王岐山商量。習近平應該看到了王岐山在村里的情況。

回家和借宿之后,習近平有了明顯的轉變。梁玉明告訴《博客天下》:“他說他就扎根農村,扎根一輩子,就好好干一輩子。沒有回北京那一說了,說要好好勞動,接受再教育。”習近平回憶文章中將轉變歸結到“和群眾打成一片”,和鄉親們一起上山勞動,推土建壩。在許多梁家河鄉親的記憶中,習近平成了一個“賣力,不偷奸耍滑,能吃苦”的娃娃。剛下鄉時,習近平只能靠勞動掙6分,跟婦女水平類似,兩年后能掙滿10分,成了一個頂用的壯勞力。

因為父親習仲勛的問題,習近平入團申請與入黨申請屢次被駁回,在遞交十余次后才被較開明的官員批準。入黨后不久,習近平當選為梁家河大隊黨支部書記。在任期間,他帶領村民“整社(處理姓氏宗族之間矛盾)”、修筑大壩、修建沼氣池,這些舉措為他在當地贏得良好口碑。

在梁家河的山溝里,生活跟陜北高原一樣貧苦,每天吃糠咽菜,勉強果腹。村里不通電,也沒有文化娛樂生活。習近平在梁家河的7年,除了勞動之外,還看了兩箱子從北京帶過來的書。

“咱們那時候是困難,公有制,煤油一個月給一斤。一斤煤油還得節省點,那煤油燈得用細捻子不敢用粗捻子,粗捻子費油嘛。”梁玉明說。

梁玉明回憶起當時在窯洞里,借著昏暗的煤油燈光,和習近平一起抽煙拉話。“兩個人一晚上抽三包煙”。

和王岐山類似,習近平也有了上門找他商量事的人。對于一個知青來說,這是成功的標志。

雄心勃勃的本地青年

本地知識青年王衛國也在這幾年間,在窯洞里逐漸成長為作家路遙。

1968年,19歲的王衛國是延川縣革委會副主任(副縣長)。“當時的王衛國,長期身處社會底層,被壓抑的政治抱負與權力欲望開始得到實現,但他懷疑這種身份的真實感,甚至不敢正視其尷尬的境遇。”延安大學文學院院長梁向陽在《路遙傳》中寫道。

農村青年王衛國還沒來得及在革委會副主任的位置上施展抱負,就因為被懷疑組織武斗打死了人接受了一輪審查。1968年底,王衛國隨著“老三屆”學生回到家鄉郭家溝參加“農業學大寨”運動,他收到了一本紅寶書《毛主席語錄》,一把老鐝頭,一塊新的白羊肚毛巾。

王衛國這樣的人被稱作“回鄉知青”或者“本地知青”。

在王衛國回鄉后不久,1969年元月,從北京來的兩萬多名知青陸陸續續到達延安。延川縣接納了兩千多名北京海淀區的知青,其中不乏清華大學附中、八一中學這樣名校的學生。

1960年代,清華附中是大批干部子女的聚集地,也是紅衛兵運動的萌發地。這些學生將在學校里就已經具備的“精英意識”帶到了陜北農村,在經歷了1966、1967年的殺伐紛爭之后,許多人抱著浮士德改造世界的情懷。

來自清華附中后在延川插隊的作家陶正曾說:“我當時的全部感受只用一個字就可以概括:‘干’。嘴里還得說接受教育,心里念叨的改造農村改造中國。我也真想在革命圣地學到什么革命傳統。陜北窮,落后,能大有作為,這是真的。志同道合的17人編成一組,專挑荒僻窮困的地方落草扎根。”

“如果北京知青沒有來,路遙和我們這些人的人生可能會大不相同,或許就一輩子當個農民。”路遙和習近平插隊時的朋友、陜西詩人曹谷溪對《博客天下》說,他認為北京知青給延川這個閉塞小縣城帶來的沖擊巨大。

和王岐山類似,習近平也有了上門找他商量事的人。對于一個知青來說,這是成功的標志

“我們這兒的人看到北京知青刷牙,都指著說‘你看這個娃娃在嘴里掏什么呢?’有知青回來開玩笑說,‘要不是我們北京知青,你們連刷牙都不知道’。”延安知青文化網站發起人之一拓隨娃告訴《博客天下》。

曹谷溪曾任延川縣革委會通訊組的通訊干事。1970年,他把王衛國調到延川縣通訊組,以培養通訊骨干的名義進行培訓。在通訊組里的還有陶正,以及成為王衛國妻子的北京知青林達。

除了以鄉親們知心人形象出現的王岐山,知青們以不同的形象成為這個圈子當中的話題和風云人物。

北京知青孫立哲的父親是位醫生,他耳濡目染從父親那里學到了很多醫學知識,到了延川后成為當地知名的赤腳醫生。他曾經成功地給一位產后大出血的產婦進行手術,成為當時的先進典型。

當年的《延川十唱》,第一唱就是唱孫立哲:“一唱孫立哲,赤腳好醫生。天天出診在山村,土窯洞里治大病。”

清華附中的紅衛兵陶正充滿著紅色浪漫主義氣質,用軍大衣包裹了一個油印機就來了陜北;到了插隊的關莊公社就出版了一張油印的《紅衛兵戰報》。自帶印刷機的事跡令人印象深刻,習近平2003年時寫文章回憶這個知青群體,立刻就能想到他。

王衛國也很快成了一個令北京知青稱奇的人物,1970年,王衛國隨延川縣革委會黨校去榆林采訪,回來后寫了兩首詩—《車過南京橋》和《塞上柳》。

戰士柳林過/條條柳枝攀衣袖/戰士停腳步/齊聲問塞柳/塞上狂風緊/黃沙滾滾流;

卻為何—你身桿長得這么壯/枝葉出得這么稠?—《塞上柳》

這兩首詩發表在延川縣文化館油印期刊《革命文化》上,王衛國這個名字在幾年前的政治運動當中太過有名,館長建議他用個筆名,王衛國就此變成了路遙。

路遙漸漸成了名人。一方面他的文學創作才能逐漸被人知曉,另一方面是這個本地農民兒子談了兩個女朋友,都是北京知青。

延川縣文化館面山靠水,一個小院子有幾孔窯洞,在臨街的位置有個半地下的閱覽室,這是路遙常去的地方。這個閱覽室可讀的東西少得可憐,只掛著幾份報紙和雜志,空蕩蕩的房間也很少有人光顧,每逢趕集的日子,甚至會有當地幾位老鄉擱下一些東西請閱覽室里的人幫忙照看一下。

曾在延川插隊的畫家邢儀在回憶文章中記述:陜北青年路遙有著極強的充實自己知識的欲望,他是文化館閱覽室的常客……路遙能在里面待上整整一個上午。

“你看路遙所有的照片里,他都拿著一本書。”曹谷溪翻開他收藏的老照片對《博客天下》說。

陶正說,路遙喜歡蘇聯作家肖洛霍夫的作品《靜靜的頓河》,還有托爾斯泰的《戰爭與和平》。“他喜歡史詩性的作品。”

交個北京知青女朋友,是路遙讀書之外最熱切的渴望。

據梁向陽的《路遙傳》,路遙對剛結識的作家李小巴說過:“北京知青來了不久,我心里就有種預感:我未來的女朋友就在她們中間。”李小巴當時認為這是一個不自量力的陜北后生在口吐狂言。

路遙的第一個女朋友叫林紅,第二個女朋友叫林達,都是北京知青。

清華附中學生張興祥當時擔任延川縣委宣傳部通訊組組長。林紅和張興祥的女朋友是好友,而林達曾在張興祥的通訊組擔任通訊員。

“那是幾十年前的農村啊。北京女知青跟當地的女孩子肯定是不同的。”張興祥說,“路遙雖然是當地人,但他有才啊。這是吸引女孩子的關鍵。”

路遙不善于對付女性和戀愛,替別人說媒就能讓他近乎崩潰。

一位北京女知青愛慕赤腳醫生孫立哲,路遙的女友林達讓他去做孫立哲的思想工作。后來孫立哲常拿這件事說笑:“路遙上關家莊找我來了,我不知他有什么事。路遙坐在那臉憋得通紅,吭哧半天說出一句話‘彥這人確實不錯。’”孫立哲學著路遙的陜北腔說。

張興祥見證了路遙的兩次戀愛過程,并成為路遙和林達婚禮的主持人。

林達出生于干部家庭,是一名“才女”,跟路遙“志同道合”。熟悉《平凡的世界》的人可能在潤葉的家庭背景上找到一點影子。

路遙喜歡蘇聯作家肖洛霍夫的作品《靜靜的頓河》,還有托爾斯泰的《戰爭與和平》

本地娃和外地娃

1970年,從小喜歡唱京劇的北京知青楊世杰因為一次全縣的文藝匯演而嶄露頭角。延川縣將他調到縣里,臨時組成“延川縣毛澤東思想文藝宣傳隊”。此前的楊世杰因為瘦小,擔糞上山時痛苦不堪。

路遙很愿意認識知青中的各種紅人,托朋友認識了楊世杰。

這時候的路遙“很邋遢”,“穿一身八路灰的衣服,腳上一雙破球鞋,戴著一頂趙本山表演時的帽子。”楊世杰說。

擅長表演的楊世杰演示了路遙的經典動作—食指和中指夾著煙,大拇指和無名指拔胡子,這個動作不會妨礙他不停地看書。

1971年,楊世杰所在的文藝宣傳隊成為正式的宣傳隊,定編定崗。路遙也進入宣傳隊正式擔任創作員,撰寫劇本,“文藝宣傳隊成為路遙創作的源泉和襁褓。”楊世杰說。

北京女知青董靖和韓美芹因為擁有跳舞以及唱京劇的特長,進入宣傳隊,脫離了農村艱苦的勞作生活。

宣傳隊深受基層群眾的歡迎,宣傳隊里的知青去各大隊演出的時候都能遇到自己的熟人和朋友。楊世杰他們去梁家河演樣板戲的時候,大隊書記習近平宰了一只羊來款待宣傳隊。那晚楊世杰睡在習近平的窯洞里。

進入宣傳隊,路遙的生活穩定了。看書和創作成為他的兩項任務,不久帶著雄心的本地知青和背著油印機的北京知青,開始了詩歌出版的生涯。

1970年代初,陜西出版社出版了一本詩集《延安兒女歌頌毛主席》,縣革委會通訊組通訊干事曹谷溪對其中大量口號式的詩非常失望。他和通訊組的幾個年輕人商量要自己出一本詩集。

路遙和其他幾位通訊組成員都對此打不定主意,當時延川縣文化館的負責人白軍民拍著胸脯說了一句:“不怕,弄!”

1972年,曹谷溪、路遙和白軍民以“延川縣工農兵文藝創作組”的名義共同編輯出版了詩集《延安山花》。如果當時只以他們幾個名不見經傳的小伙子的名義出這本詩集,可能這本在當時看來有點異想天開的詩集不會順利出版。

在全國各地文化生活極其匱乏的年代,這本制作十分粗糙的詩集先后發行了28萬多冊,在全國甚至世界上都引起了關注,1974年,一位日本學者在大阪買到了《延安山花》。

后來路遙回憶這本詩集時說:“可以說這是文化革命后期中國大陸上第一本有泥土氣息文學價值的詩歌集子,不能不引起社會的廣泛關注。”

1972年9月,在延川縣的支持下,路遙、曹谷溪等人創辦了縣級文藝小報《山花》。“《山花》不定期出版,第一期《山花》是我和路遙熬了一個通宵趕出來的。”曹谷溪回憶。

在延川縣政府二排18號的窯洞里,幾位知青創辦的這份小報和這個閉塞的縣城格格不入,卻給陜北貧瘠的高原帶來了文化氣息。《山花》聚集了一群熱愛文學的年輕人,給《山花》供稿的除了曹谷溪、路遙、陶正、白軍民外,還有北京知青陶海粟、西北大學文學系畢業的聞頻,后來成為作家的趙熙、劉成章,詩人梅紹靜等人。

幾乎所有知青都知道《山花》,路遙的名字更是被人熟知。當時路遙和曹谷溪一同居住的延川縣政府二排18號窯洞很受歡迎,很多知青都愿意來這里拉話。

詩人是知青圈最有聲望的人,作品會讓人收獲朋友。今年兩會上習近平對曹可凡說自己去路遙那里辦事,專門去找他,這幾乎是那個時代交朋友的標準配置,一起吃個飯,然后住在朋友的窯洞里聯床夜話。

楊世杰曾經多次在夜里和路遙臥談,路遙喜歡柳青的《創業史》,這部反映農村社會主義改造的作品經常出現在他的挎包里。當他開始講《創業史》的時候,所有人都會停下自己想說的話,聽他一個人講述。

那時的習近平和路遙相比沒有那么出名,習近平成為知青圈子里的名人,還要在他修成沼氣池之后。

離開黃土地

習近平曾回憶插隊生活時所經歷的五關:跳蚤關、飲食關、生活關、勞動關、思想關。幾乎每個知青都有這樣的過程,但饑餓似乎是一道無法逾越的關口。而動過念頭跑回家的不僅僅是習近平一個人。

老鄉們對這些北京娃則有一種特別的疼愛,盡量給他們吃點好的,一來因為他們是毛主席送來的,二來也是人們對讀書人的一種特別的尊敬和疼愛。

來自清華附中的丁愛笛是知青們下鄉時的佼佼者,和習近平一樣,他也很快成為大隊黨支部書記,并娶了當地一名陜北女子為妻。“陜北老百姓對我特別好。哪怕家里只有一個白饃,都是給我吃。”

來自北京57中的邢文英跟習近平在同一個公社不同的大隊插隊,邢在高家坪,習在梁家河,都屬于延川縣文安驛公社。

邢文英說,“無論是紅薯還是洋芋,老鄉們都拿出來給我吃。炕前還站著一溜小孩呢。”北京知青楊世杰告訴《博客天下》:“老鄉讓他的孩子來叫我,扯一扯我的衣袖,也不說話。我就跟著去了。”

跟邢文英同隊的一名知青是習近平的好朋友,“習近平經常去我們大隊吃飯,找他。”

邢文英對習近平的印象是“內向的少年,站在門口,拿本書看”。

“他看《羅斯福傳》,我們會聽到他談‘同盟者’和‘競爭者’。”邢文英說。

1970年代初的陜北,土壤貧瘠,耕田的鐵犁隨時會被石頭碰壞。

這些干部家庭的年輕人驚奇地發現,陜北和1930年代紅軍到達陜北時候的境況似乎差不多。一畝小麥,在山東河北可以達到畝產幾百斤,延安卻只有70斤。

同樣在延川插隊的北京知青黑蔭貴多年后還會夢見受苦挨餓。“陜北的老百姓一到春天三四月份,就會斷糧,吃糠咽菜。”

也有一些知青會做出非法的事,饑餓沒法阻擋16、17歲的少年們沖動的力比多,一些北京的恩怨帶到了陜北。邢文英說,“知青下來后沒人管,幾個好朋友拉幫結派,為了搶一頂軍帽就能打起來。”

黑蔭貴說,打架的兩派,一派是來自北京工讀學校的學生,他們有些有不良記錄;還有一派就是八一中學,大多數是干部子弟。

邢文英和董靖都對發生在1970年初文安驛公社的一起打架事件記憶深刻。一名來自北京工讀學校的知青因不甘自己的手表被另外一批知青所搶,從書包中操起一把砍刀就砍在一名知青的背上,鮮血直流。

當時的場面非常混亂,一名知青將傷者背到了醫院。董靖和邢文英都記得背人去醫院的正是習近平。

這股打架風潮甚至驚動了中央。砸爛公檢法之后,公社的力量不足以解決掉這樣的爭斗,最后軍隊帶槍抓走了傷人者,打架的現象才逐漸消失。

在有人爭勇斗狠、有人埋頭寫詩的延川,埋頭苦干的一批人也走出了自己的一條路。

陶海粟畢業于清華附中,1973年他已成為共青團延川縣委書記。陶海粟和習近平、路遙的關系都不錯。習近平曾經作為“路線教育工作隊”隊員抽調到馮家坪公社趙家河村,當時陶海粟任隊長,習近平是隊員。

曹谷溪向《博客天下》轉述了陶海粟跟他講過的一段習近平舊事:“有一回陶海粟去趙家河,見習近平正在翻修一個舊廁所,陶說:‘這活太臟,你干不了。’習說:‘這個廁所年久失修。’”曹谷溪考證后發現,習近平修建了這個村第一個男女分開的廁所。

擔任梁家河大隊書記的時候,習近平向縣里建議去四川學習沼氣池,這正是對“太臟”的廁所的一種無害化處理技術,還能產生燃料。縣里就派他和另外5人一起去四川學習,黑蔭貴是其中之一。

部分延安知青

艾平

中聯部原副部長從1977年起,在中聯部任職,歷任副處長、處長、非洲局局長、一局局長。2010年升任副部長1969年1月在陜西延安地區延川縣插隊

王晨

全國人大常委會副委員長兼秘書長,曾任中央宣傳部副部長,中央對外宣傳辦公室主任,人民日報社社長。1969到1970年在陜西省延安地區宜君縣插隊

楊衛

中科院院士,浙大原校長,現為國家自然科學基金委員會黨組書記、主任。1969年1月到1973年8月在陜西省延川縣馮家坪公社聶家坪大隊插隊

“(在四川跑了)4個地區13個縣,各種圖紙的挖法,或者用磚砌,或者用石板做,各種情況,各種地形,都學了。然后縣上買了造沼氣池的材料,從四川派來技術員辦沼氣。習近平出名也是因為沼氣。轟動了。”黑蔭貴說。

“很多人問過我,習近平說了什么。其實他就是踏踏實實地學習去了很少說話。”

陜西省后來召開沼氣現場大會。作為宣傳部通訊組組長的張興祥被縣委派下去找材料,習近平的梁家河是一個“點兒”,張興祥可能是第一個貼身采訪習近平的人。

“我在他的窯洞里睡了5、6天。”張興祥告訴《博客天下》,在他的記憶中,習近平說話很慢,但很有條理,比較穩重。

王岐山1971年進入陜西博物館工作,1973年又進入西北大學歷史系,路遙1973年進入延安大學,習近平1975年被推薦到清華大學化工系學習,在北京知青和本地知青當中都算得上是幸運者。一個有趣的現象是,北京知青回去之后往往會成為官員或者學者,延安本地知青則更容易成為詩人和作家,這在延川縣似乎特別明顯。

《路遙傳》的作者梁向陽在分析這一現象時特別提到延川特殊的文化土壤。

“文出兩川,即延川和宜川。延川是一個有著文化底蘊的地方,是黃河文化的發祥地。后來路遙的出現又激勵了后來者不斷努力。”

在大多數北京知青心中,“延安戰友”的經歷是一個共同的驕傲和接頭的暗號,延安會在他們的簡歷當中作為一筆存在,乍一看并不顯眼,但是談論起來時,那又是一段令人熱淚盈眶和拉近距離的過往—這也是為什么習近平會以《我是黃土地的兒子》作為自己延安生活回憶的標題。

(感謝北京知青網站站長姜成武、富縣北京知青聯誼會會長賈維岳、延長縣作協主席張思明對本文采訪提供的幫助)