文本與接受:論《春秋左傳集解》的詩學意義

丁太勰 劉運好

(浙江越秀外國語學院中文學院 浙江 紹興 312000)

在“春秋三傳”中,《左傳》因記載了大量引詩、賦詩的材料而具有特殊的詩學意義。杜預《春秋左傳集解》(下稱《集解》)也因闡釋引詩、賦詩且滲透了時代與自己的詩學觀念而具有特殊的詩學意義。然而,學界研究多矚目于《左傳》詩學而忽略了《集解》。近三十年來,唯有封富《從〈左傳〉杜注看杜預的〈詩〉學觀》(《重慶文理學院學報》2012 年第3 期)一文,然其論述略顯粗疏。因此,重新探討《集解》的詩學意義非常必要。本文在重新考索《左傳》用詩的基礎上,集中論述《集解》對《詩》文本原始意義、接受生成意義的解讀,分析其詩學思想的基本傾向。

一、《詩》學研究的津梁:《左傳》引詩、賦詩再考索

《左傳》詩學是杜預詩學產生的基礎,是論證杜預詩學的邏輯起點。關于《左傳》詩學研究的論文積案盈箱,20 世紀前期,顧頡剛、朱自清、夏承燾即發表相關論文;80 年代后,不僅專論文章層出不窮,而且相關專著也列出專章深入探討,毛振華《左傳賦詩研究百年述評》有詳細介紹。無疑,這些研究對于揭示《左傳》詩學做出了不同的貢獻。本文認為,如果從純粹詩學的觀念上看,《左傳》的詩學意義主要集中于兩點:一是保留了部分逸詩,具有《詩》學的文獻學意義。二是《左傳》所載之引詩、賦詩,一部分表達用詩者之志,具有現實語境的意義;另一部分闡釋《詩》中之志,具有歷史語境的意義。因為《左傳》與《詩》產生時間最為接近,故對《詩》中之志的闡釋也最為接近《詩》的原始意義,因而成為研究《詩》之津梁之一。

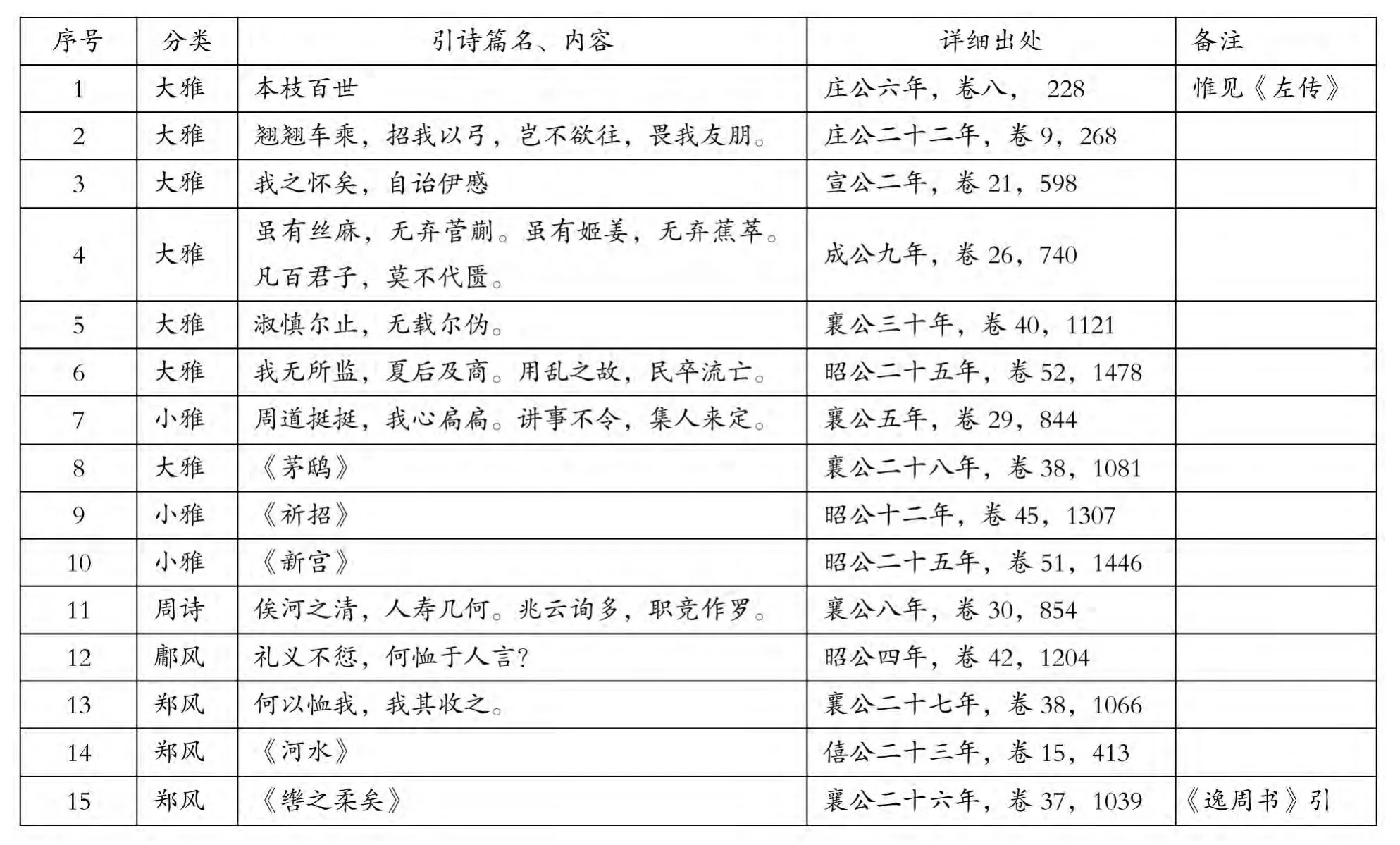

《左傳》的詩學文獻意義,首先表現在對逸詩的保留上。統計《春秋左傳正義》,《左傳》引“逸詩”計15 首,因現有諸家專論統計有誤,故列表如下:

?

從上表可以看出,《左傳》引詩15 首中,10 首有辭無目,5首有目無辭。其中大雅6 篇,小雅4 篇,風5 篇。周詩1 篇,不詳分類,或為周頌。另有襄公二十一年引《小雅·采薇》“優哉游哉,聊以卒歲”二句,杜預注:“案今《小雅》無此全句,唯《采菽》詩云:‘優哉游哉,亦是戾矣。’”或為逸詩,或為異文,疑不能明。勾稽《左傳》佚詩,對于考察《詩》之原貌及刪詩、編詩都有重要的文獻學意義。

賦詩言志是春秋貴族特有的一種話語方式,其形式也有不同。《左傳》所涉及的用《詩》,實際上并非止于“賦詩言志”,而主要包含賦詩、引詩兩種類型。也有學者另列“歌詩”、“誦詩”,其實與賦詩并無本質區別,唯有歌詩(樂工奏詩)與禮的關系更為密切而已,故本文皆歸于賦詩一類。

所謂賦詩,即因事用詩。《左傳》多以“賦”標志之,內容有誦古,有造篇。孔穎達曰:“鄭玄云:‘賦者,或造篇,或誦古。’然則賦有二義,此與閔二年鄭人賦《清人》、許穆夫人賦《載馳》,皆初造篇也。其余言賦者,則皆誦古詩也。”“誦古”即賦者引用成詩,多為外交、宴飲,揖讓之時,賦詩言志,微言相感。“造篇”即賦者自作詩章,多因具體事件,作詩以表達情志。《左傳》賦詩共40 場,73 次,去其重復,涉及詩66 首,其中逸詩5 首。其中造篇8 首,分別是《衛風》之《碩人》、《載馳》、《清人》,《小雅》之《常棣》,《秦風》之《黃鳥》,《周頌》之《時邁》、《武》、《賚》、《桓》。雖然造篇所占比例不多,但是可以據此考定作者及詩之本事,故既具有文獻意義,亦具有詮釋意義。所謂引詩,即援引他人之詩以說理。《左傳》多以“曰”標志之,主要表現在敘述性說理和評論性說理之中。舉凡評論性說理,都用“君子曰”、“孔子曰”、“子思曰”之類;敘述性說理,則在敘述人物對話中出現,如“衛彪傒曰”、“昭子嘆曰”之類。《左傳》引詩共122場,155 次,去其重復,涉及詩93 首,其中逸詩10 首。此外,《左傳》引詩還有一種情況值得注意:即暗引《詩》義。如文公七年:“昭公將去群公子,樂豫曰:‘不可。公族,公室之枝葉也。若去之,則本根無所庇蔭矣。葛藟猶能庇其本根,故君子以為比。’”孔穎達疏:“此引葛藟,《王風·葛藟》之篇也。”這一類引詩題意不顯,惟以取某詩篇之意而暗示之,通過聯想方得明了其詩篇。這其實也是另一種解《詩》的方式。

賦詩與引詩,雖然從闡釋學上說具有相近的意義,但是二者畢竟有所區別。第一,在表達功能上,賦詩以言志為主體,說理熔鑄于言志之中;引詩以說理為主體,取經典的話語方式,或證明、或深化所說之理。第二,在表達語境上,賦詩有明確的現實情境,《詩》的意義主要顯現在當下的現實語境中,因此賦詩所取大多是《詩》的比喻義和引申義;引詩則是按照說理的具體內容和邏輯次序,《詩》的意義主要顯現在經典的歷史語境中,因此引詩所取大多是《詩》的原始涵義。第三,在表達方式上,賦詩偏于“主文而譎諫”,常是意在《詩》外;引詩偏于義正而辭嚴,常是理在《詩》中。第四,在表達場合上,賦詩多發生在重要的外交、禮宴的場合中,承載著更為嚴肅的政治意義;引詩可以發生重要的場合中,也可以發生私人對話中,主要在于說理的明晰、透徹。第五,在詩學意義上,賦詩屬于延伸性詩學闡釋,凸顯了文學的多義性,對后來的文學創作提供了更為開闊的空間;引詩屬于文本性詩學闡釋,凸顯了文學的經典性,對后來的《詩》學研究提供了歷史的依據。而無論是賦詩還是引詩,都有表達主體和接受主體的分別,表達者因《詩》而達意,接受者則藉其賦《詩》而觀人,這也就為表達與接受的錯位提供了可能,這非常有助于深化闡釋學的理論研究。

此外,本文雖將“歌詩”歸于賦詩一類,但二者畢竟有所區別。《左傳》之歌詩也可分為兩類:一是大夫歌詩,如襄公十六年:“晉侯與諸侯宴于溫,使諸大夫舞,曰:‘歌詩必類。’齊高厚之詩不類。”杜注:“歌古詩,當使各從義類。”孔疏:“歌古詩各從其恩好之義類,高厚所歌之詩,獨不取恩好之義類,故云齊有二心。”以從歌詩的類型考察賦詩主體的內心世界,是一種《詩》的特殊解讀方法。二是樂工奏詩,如襄公二十九年,吳公子季札來聘于魯,請觀于周樂,樂工為之歌,季札對周詩的長篇評價,最為真實地表現了那個時代對于《周詩》及其音樂的審美認知,尤其具有《詩》的詮釋學意義。樂工奏詩與禮的關系密切,孔穎達曰:“若使工人作樂,則有常禮。穆叔所云《肆夏》,《樊》、《遏》、《渠》,天子所以享元侯也。《文王》、《大明》、《綿》,則兩君相見之樂也。燕禮者,諸侯燕其群臣及燕聘問之賓禮也。歌《鹿鳴》、《四牡》、《皇皇者華》,如彼所云,蓋尊卑之常禮也。”所奏詩歌,必須遵循森嚴的等級次序,不可僭越。

綜上,《左傳》引詩、賦詩既具有詩學文獻學意義,也具有詩學闡釋學意義;既可以從《詩》的文本上考察其歷史語境意義;也可以從接受上考察文學的現實語境意義。這兩個方面也恰恰是杜預《集解》闡釋《詩》的主要著眼點。

二、歷史語境的還原:《集解》對賦《詩》的文本解讀

“詩無達詁”,詩歌文本的意義不是獨立的存在,而是在接受中呈現出來。“歷史的距離”是影響經典解讀的重要因素。經典的文本意義產生于特定時代,并且隨歷史的發展和接受主體的不同而呈現出一種動態的開放特征。因此,不同時代、不同接受主體,對于同一種文本可能作出截然不同的闡釋。但是,努力追尋文本的本來意義,最大限度地追尋讀者當下呈現的文本語境與可能存在的歷史語境的“視界融合”,亦即追尋讀者解讀的意義與文本意義的盡可能的疊合,是經典詮釋的主要原則。杜預因循古文經學的治經路數,“原始要終”是其基本學理特點,因此其語詞訓詁、章句辨析以及本事考索,都試圖在可能的歷史語境的還原中揭示文本的本來意義。

先言訓詁語詞。語詞訓詁主要是探求語言在歷史發展中所形成的概念意義,可以稱之為“歷時性意義”。通過對語言在某一歷史區間概念意義的闡釋,在歷史語境中,追尋文本的本意。因此,語言的歷時性意義是理解文本意義的連貫古今的信息載體,從而使文本超越時間界限而為后人解讀提供了可能。古文經學家正是通過這種方式最大可能地再現文本的歷史語境。《集解》這方面特點非常突出,如僖公九年,“臣聞之:唯則定國。《詩》曰:‘不識不知,順帝之則。’文王之謂也。又曰:‘不僭不賊,鮮不為則。’無好無惡,不忌不克之謂也。”杜注:“帝,天也。則,法也。言文王暗行自然,合天之法。”“僭,過差也。賊,傷害也。皆忌克也。能不然,則可為人法則。”前詩引《大雅·皇矣》,是周人敘述祖先的開國史詩。其“帝”、“則”二詞,毛傳未單獨訓釋,鄭箋則將語詞訓釋融合在章句闡釋中。關于“則”之訓釋,古今并無異議。然而“帝”的訓釋則微有不同。《字匯》曰:“帝,上帝,天之神也。”故今人高亨解釋:“此二句言文王不知不覺地自然遵循上帝的法則。”那么,杜預何以訓為“天”?因為遠古時上帝只是一種精神上的虛擬存在,它是以天的形式顯示其力量的存在,因此天的法則也就是上帝的法則。所以杜預補充“帝,天也”的訓詁。而高亨的解釋則膠著于本意而背離了語言意義的歷時性。后詩引《大雅·抑》,告誡周朝貴族修德守禮、謹言慎行。毛傳:“僭,差也。”鄭箋:“當善慎女之容止,不可過差于威儀。女所行,不不信、不殘賊者少矣,其不為人所法。”杜注“僭”取自鄭箋,補充“賊”的訓釋,其句意闡釋又緊扣上詩所言之“慎爾出話,敬爾威儀,無不柔嘉”而來,心有所忌則言必“過差”,志在克人則威以傷人,惟有不忌不克,則為人效法之榜樣。因為《左傳》與《詩》處于一個相近的歷史區間,杜注不離《左傳》的歷史語境,又抓住《詩》的整體語境,所以其語詞訓詁,句意闡釋,都能呈現《詩》之語言的歷史語境意義。

次言辨析章句。杜注訓詁語詞,實則為辨析章句服務。而辨析章句也特別凸顯《詩》意闡釋的歷時性特點。如昭公八年,“叔向曰:……《詩》曰:‘哀哉不能言,匪舌是出,唯躬是瘁。哿矣能言,巧言如流,俾躬處休。’其是之謂乎!”叔向所引乃《小雅·雨無正》。毛傳:“哀賢人不得言,不得出是舌也。哿,可也。可矣,世所謂能言也。巧言從俗,如水轉流。”鄭箋:“瘁,病也。不能言,言之拙也。言非可出于舌,其身旋見困病。巧,猶善也。謂以事類風切剴微之言,如水之流,忽然而過,故不悖逆,使身居安休休然。亂世之言,順說為上。”《集解》:“不能言,謂不知言理。以僭言見退者,其言非不從舌出,以僭而無信,自取瘁病,故哀之。哿,嘉也。巧言如流,謂非正言而順敘,以聽言見答者,言其可嘉,以信而有征,自取安逸。師曠此言,緣問流轉,終歸于諫,故以比巧言如流也。當叔向時,《詩》義如此,故與今說《詩》者小異。”顯然,關于此《詩》闡釋,毛傳鄭箋與杜注大相徑庭。不僅訓詁不同,如“哿”,毛傳訓“可”,杜注訓“嘉”,而且句意闡釋也不相同。毛、鄭認為,“不能言”者,是“不能以其正道曲從君心”的賢者,“能言”者是“阿諛順旨,不依正法”的小人。杜預認為,“不能言”者,是“不知言理”、“僭而無信”小人,“故身見困病”而可哀之;“能言”者是“巧為言語”、“其言信而有征”的賢者,故能“自使其身處休美之地”而可嘉之。杜預還特別指明:“叔向時,《詩》義如此,故與今說《詩》者小異。”古今說《詩》的不同,乃因為《詩》意的闡釋也同樣具有歷時性的特點。故孔穎達疏:“云‘叔向時《詩》義如此’者,但叔向此言在孔子刪《詩》之前,與刪《詩》之后,其義或異。”叔向所說《詩》意是否一定是孔子刪詩前的《詩》之原意,難以確論,但是由此卻也可說明,杜預辨析章句,能夠自覺地在歷史語境中探求《詩》的本意。杜預對賦詩“造篇”的研究幾乎全是探求《詩》的本意,如《載馳》、《常棣》等。這種研究的本身就具有方法論的意義。

再言本事考索。由于文本生成于特定的歷史背景,是對某種特定歷史背景的語言闡釋,因此文本的意義并非僅僅是語言的歷時性的概念意義,同時又承載著特定歷史背景下的文化意義。因此考索詩歌本事,一直為詩學家所矚目。雖然受注釋體例及書寫條件的限制,《集解》言簡意賅,有關《詩》之本事,往往也點明即止。凡毛傳鄭箋詳細明確而無異議,則不另注;若間有爭議,疑不能明,則說明之。如宣公十二年,“《汋》曰:‘于鑠王師,遵養時晦。’耆昧也。《武》曰:‘無競惟烈。’撫弱耆昧,以務烈所,可也。”杜注:“《汋》,《詩·頌》篇名。鑠,美也。言美武王能遵天之道,須暗昧者惡積而后取之。《武》,《詩·頌》篇名。烈,業也。言武王兼弱取昧,故成無疆之業。”汋,毛詩作“酌”。關于此詩本事,毛傳:“《酌》,告成《大武》也。”鄭箋:“于美乎文王之用師,率殷之叛國以事紂,養是暗昧之君,以老其惡。是周道大興,而天下歸往矣。”毛傳以為是告《大武》之成,乃歌武王之事;鄭箋則以為是贊美“文王之用師”,二說不同。杜預棄鄭箋而取毛傳,明確指出,《酌》詩乃贊美武王能遵循天道,縱養紂之暗昧,待其惡行滿盈而后誅之以定天下。從后兩句“時純熙矣,是用大介”看,此詩所表達的邏輯次序是:周經過“遵養時晦”,而后“于鑠王師”,最終是“時純熙矣,是用大介”,即既誅殷紂而周道明盛。完成這樣的歷史轉折,顯然是武王而非文王。因此,杜預取毛傳而棄鄭說,是完全準確的。同樣,《武》詩亦是奏《大武》之歌,象武王伐紂之事,詩云:“于皇武王,無競惟烈。”詩意較上詩更為明確,故杜曰“言武王兼弱取昧,故成無疆之業”。通過考索本事,能夠從歷史語境上解讀詩歌,因此所闡釋的觀點也就大抵切合詩歌原意。

可見,《集解》關于《詩》的研究,無論語詞訓詁,章句辨析,還是本事考索,雖闡釋方法未脫古文經學家的路數,但是闡釋內容又常與古文經學家不同。然而,由于杜預解《詩》能從歷史語境出發,所以異于古文經學者,也大抵持之有故,言之成理,對后代《詩》學研究有著重要影響。而且注重語詞、章句、本事的歷時性與對應性,對于文學創作的詞語選擇、句意錘煉、本事表現也具有一定的啟示。

三、現實語境的呈現:《集解》對賦《詩》的接受闡釋

從嚴格意義上說,任何歷史語境都具有不可還原性。因為經典文本的解讀都是在特定的歷史空間和閱讀主體中展開,所以接受者或研究者在解讀時所呈現的文本語境,都帶有當下的時效性、強烈的主體性。杜預對《左傳》用詩的研究都帶有二度闡釋的屬性:一是用詩者的一度闡釋——無論是引詩說理或賦詩言志,所用之《詩》意實際上是用詩者接受生成的意義,而不可能完全是文本的原始涵義。二是杜預的二度闡釋——既包括對經典原始涵義的闡釋,也包括對用詩者接受生成意義的闡釋。而后者則主要著眼于引詩者當下的現實語境。

賦詩言志或者引詩說理常常發生在特定的語境中,也包含著一種獨特的隱秘的心理現象:賦詩言志或引詩說理的發生,其深層都包含著用詩者的前心理闡釋的過程。因此,用詩所呈現的意義都是用詩者接受生成的意義,亦即由文本原始涵義衍生而來的當下的現實語境意義。這種特殊的文學史現象以及文學批評現象,不僅影響了后代摘句式批評的產生,而且也影響了后代自由引申式批評的產生。杜預對這類用詩的研究,特別注意揭示用詩者當下的現實語境意義。主要表現在兩個方面:

第一,對《詩》比興義的闡發。《詩》之比興所涉及的詩學本質是象與意的關系問題。杜預不僅揭示“比”的特點,剖析其象中之意,而且汲取鄭箋的研究成果,特別注意揭示“興”中所包含“比”的意義。如襄公八年,“晉范宣子,來聘且拜公之辱,告將用師于鄭。公享之。宣子賦《摽有梅》。”杜注:“《摽有梅》,《詩·召南》。摽,落也。梅盛極則落,詩人以興女色盛則有衰,眾士求之,宜及其時。”《摽有梅》是一首情歌。杜預認為,此詩是從女性角度,女色盛則有衰,宜及時而嫁。毛傳以為“摽有梅”是興,鄭玄雖也說是興,但具體闡釋卻又是比。如首章“摽有梅,其實七兮”,毛傳:“興也。摽,落也。盛極而墮落者,梅也。”鄭箋:“興者,梅實尚余七未落,喻始衰也。”毛傳認為是興而賦,鄭箋認為是興而比。杜預采納鄭箋,凸顯了興中所包含的比之意義。又如文公六年,“秦伯任好卒。以子車氏之三子奄息、仲行、針虎為殉,皆秦之良也。國人哀之,為之賦《黃鳥》。”杜注:“《黃鳥》,《詩·秦風》。義取黃鳥止于棘桑,往來得其所,傷三良不然。”意取毛傳,又融合了鄭箋“興者,喻臣之事君亦然”的闡釋方法及內容。其實,大多數《詩》之起興多帶有比的意味,因為一切物象如果與主體情感沒有產生心理上的聯系,就不可能轉化為詩歌意象。如文公七年,“昭公將去群公子,樂豫曰:不可。公族,公室之枝葉也。若去之,則本根無所庇廕矣。葛藟猶能庇其本根,故君子以為比。”杜注:“葛之能藟蔓繁滋者,以本枝蔭庥之多。謂詩人取以喻九族兄弟。”孔穎達曰:“《王風·葛藟》之篇也。彼毛傳以之為興,此言君子以為比者,但比之隱者謂之興,興之顯者謂之比。比之與興,深淺為異耳。此傳近取庇根理淺,故以為比。毛意遠取河潤義深,故以為興。由意不同,故比興異耳。”孔氏取劉勰關于比興的觀點,認為興與比不可分割。“興之顯者謂之比”,比是興的表層意;“比之隱者謂之興”,興是比的深層意。“傳近取庇根理淺”為比,比是詩的局部意;“毛意遠取河潤義深”為興,興是詩的整體意。所以出現“興”與“比”理解上的差異,乃在于理解的著眼點不同而已。這是非常有創新意義的闡釋,對于理解杜預對《詩》之比興的闡釋也不無裨益。注意揭示“興”中含“比”的意味,就使詩歌解讀由象而意,漸次展開。

第二,對用詩者當下語境義的補充。舉凡以詩言志皆帶有強烈的主觀色彩,或斷章取義,引申發揮;或言此意彼,聯想暗示。若依《詩序》,三百首每篇都有一個集中的主旨。舉凡主旨單一,不易產生歧義的作品,杜預先概述《詩》的比喻義或引申義,如上文所引的《摽有梅》、《黃鳥》、《葛藟》等,然后再揭示引詩的當下的語境意義,如《摽有梅》“宣子欲魯及時共討鄭,取其汲汲相赴”之闡釋。然而一首《詩》的主旨往往又是從不同層面表現出來,而不同層面又可以引申出不同的意義闡釋。對于這類引詩,《集解》多藉引詩的前后語境,先補充所引《詩》的意義落腳點的詩句,然后闡釋其當下的語境意義。如文公四年:“昔諸侯朝正于王,王宴樂之,于是乎賦《湛露》,則天子當陽,諸侯用命也。”杜注:“《湛露》曰:湛湛露斯,匪陽不晞。晞,干也。言露見日而干,猶諸侯稟天子命而行。”《湛露》出自《小雅》,是一首宴飲之詩。《序》曰:“天子燕諸侯也。”毛傳:“露雖湛湛然,見陽則干。”鄭箋:“興者,露之在物湛湛然,使物柯葉低垂。喻諸侯受燕爵,其儀似醉之貌。”杜預解釋詩句本意雖取毛傳,則闡釋的比喻意則與鄭箋大異。鄭認為以枝葉低垂喻似醉之貌,杜卻認為“陽”喻天子,“露”喻諸侯,陽出而露干比喻“諸侯稟天子命而行”,凸顯天子令行即止的無上權威。顯然,杜預所闡釋的并非《詩》之本意,而是用詩者當下的語境意義。因為“衛寧武子來聘,公與之宴,為賦《湛露》及《彤弓》”,此二樂乃天子宴飲諸侯之歌,文公令樂工奏之,即有僭越君臣倫理之意,故寧武子謂此詩乃“天子當陽,諸侯用命”。杜預特別呈現用詩者所取陽之于露、不可僭越之意而引申發揮。《左傳》襄公二十七年、昭公十六年,分別有兩次大型的賦詩活動,最能體現春秋賦詩言志的特點。賦詩者藉賦詩以言志,主持者藉賦詩以觀人。賦詩者抓住詩意的某一點,引申發揮,言此而意彼;主持者在賦詩者所取詩篇及詩意中考量賦詩者的道德人品。如襄公二十七年:“子展賦《草蟲》,趙孟曰:善哉!民之主也。”杜注:“《草蟲》,《詩·召南》曰:未見君子,憂心忡忡。亦既見止,亦既覯止,我心則降。以趙孟為君子:在上不忘降,故可以主民。”《序》曰:“《草蟲》,大夫妻能以禮自防也。”孔穎達曰:“經言在室則夫唱乃隨,既嫁則憂不當禮,皆是以禮自防也。”本是一首愛情之詩,與治國御民毫無關聯。趙孟所以認為子展為君子,是因為詩有“我心則降”云云,表現出子展憂心于禮,居高位而降心于民,故可為民之主。顯然,杜預闡釋著眼于賦詩者當下的語境意義。杜預闡釋《左傳》用詩,并非專門研究詩學,所以特別注重揭示用詩的現實語境意義,是為了闡明《左傳》的意旨。本來,對當下語境意義的闡釋,與探求《詩》的原始涵義也并無必然聯系,然而,作為一種特殊的文學史現象——文學效果與文學接受之間在這里獲得了統一。按照接受美學的觀點,也應該成為文學史描述的重點。這種文學史現象,清人譚獻概括說:“作者之用心未必然,而讀者之用心何必不然。”前有《論語》對詩之“巧笑倩兮”的闡釋,后有王國維《人間詞話》的“三種境界”說,都是屬于這種特殊的文學接受的現象。這也為“詩無達詁”提供了一個特殊的注腳。

補充說明的是,杜預解詩,實際上還包含著用詩者當下的語境意義和詮釋者當下的語境意義的雙重性。也就是說,杜預在對用詩者當下語境意義的揭示中又表現了杜預對用詩者接受生成意義的再度詮釋。因此,杜預在解讀用詩者當下語境意義的同時,又不自覺地投映了西晉時代的《詩》學觀念。如上文所引對《大雅·皇矣》“不識不知,順帝之則”的解讀。杜預認為:“言文王暗行自然,合天之法。”而鄭箋則曰:“其為人不識古,不知今,順天之法而行之者。此言天之道,尚誠實,貴性自然。”比較二者的闡釋,可以看出,鄭玄“順天之法”,強調文王“貴性自然”的自覺性;杜注雖意取鄭箋,但以“暗行自然”突出文王“不識不知”的自然之性,突出“合天之法”的本然情性,顯然滲透了玄學的思辨方式。

春秋用詩,或取《詩》比興義;或取《詩》引申義。前者呈現的是詩之象與意、表層意與深層意之間的關系;后者顯現的是《詩》之創作與接受、原始義與衍生義的之間關系,是《詩》在接受、傳播過程中所產生的特殊文學史現象。杜預對前一種語境意義的呈現,深化了文本原始涵義的闡釋;對后一種語境意義的呈現,揭示《詩》接受生成意義的特殊性。前者為詩歌文本闡釋提供了摹本,后者為研究詩歌接受史提供了范例。

四、情志合一:《集解》的詩學思想傾向

縱觀杜預《集解》,“詩以言志”是其一以貫之的詩學思想,“情志合一”則又是其基本思想傾向。這種詩學思想及其傾向,一方面直接受《左傳》詩學觀念的影響,間接接受漢代詩學觀念尤其是《詩序》影響;另一方面也不自覺帶有西晉《詩》學觀念的印記。

《左傳》所言之“志”涵義相當豐富,除去“記載”一類與情無關的義項外,其中與情感有關的義項約有六種:(1)意愿、遺志。如“蓋隱公成父之志,為別立宮也。”(隱公五年)(2)思想、想法。“言以足志,文以足言,不言,誰知其志?”(襄公二十五年)(3)本性、性情。“民有好惡喜怒哀樂,生于六氣,是故審則宜類,以制六志。”(昭公二十五年)(4)希望、期待。“吉過于其志。”杜注:“志,望也。”(哀公十六年)(5)神情,精神。“味以行氣,氣以實志,志以定言,言以出令。”(昭公九年)(6)心意,神志。“疾不可為也,是謂近非鬼非食,惑以喪志。”孔穎達疏:“以喪失志意也。”(昭公元年)以上六個義項基本上可以囊括先秦典籍與情相關的“志”的概念意義。由此可見,《左傳》之“志”與“情”并無判然界限。故孔穎達曰:“六志,《禮記》謂之六情。在己為情,情動為志,情志一也,所從言之異耳。”

然而,有三點值得注意:第一,《左傳》也特別強調以禮法約束本然性情,如“以制六志”、“使不過節”。第二,《左傳》所言之“志”與“禮”又幾乎完全疊合在一起,如“禮失則昏,名失則愆,失志為昏,失所為愆。”(哀公十六年)失禮“則昏”,“失志”亦為昏,故知禮志一也。第三,《左傳》所言之“情”與“志”是統一關系,而不是分離關系,如“夫舞,所以節八音而行八風,以八音之器,播八方之風,手之舞之,足之蹈之,節其制而序其情。”(隱公五年)古代詩樂舞三位一體,“詩言志,歌永言,聲依永,律和聲”(《尚書·堯典》),皆是言志的載體,所謂“序其情”亦即言其志,情志一也。《詩序》所說:“詩者,志之所之也。在心為志,發言為詩。”“發乎情,止乎禮義。”所表達的情志合一、以禮約情的詩學觀念,實際上是對以《左傳》為代表的先秦詩學觀念總結。

《集解》數次強調“詩以言志”,然在具體使用情、志概念時,意義又幾乎不加分別。如《集解序》“故發傳之體有三,而為例之情有五”,“情”即志;“周禮有史官,掌邦國四方之事,達四方之志”,“志”即情。所以情志合一也就成為杜預詩學的基本思想傾向。但是《集解》與《左傳》亦有細微區別。《左傳》所言之“志”意義寬泛,幾乎可以涵蓋一切之“情”;《集解》所言之“情”意義寬泛,幾乎可以涵蓋一切之“志”。這與陸機“詩緣情”之“情”意義相近,表現出情志說在西晉詩學中的微妙變化。

在《左傳》中,不僅詩之“比興”有兩種類型:一是原詩所用之比興,二是用詩所用之“比興”,而且“詩言志”也有兩種類型:一是作詩者之志,所表達的是《詩》文本的原始意義;二是用詩者之志,所表達的是引《詩》的當下語境意義。杜預情志合一的詩學觀也因此而分為兩種類型:

第一,造篇、議論之用詩——論作詩者之志。造篇乃作者因事而作,表達特定的明確的情感,杜預對這類詩歌主要是闡釋其所包含的原始涵義。如閔公二年,“文公為衛之多患也,先適齊。及敗,宋桓公逆諸河,宵濟。衛之遺民男女七百有三十人,益之以共、滕之民為五千人。立戴公以廬于曹,許穆夫人賦《載馳》。”杜注:“《載馳》,《詩·衛風》也。許穆夫人痛衛之亡,思歸唁之不可,故作詩以言志。”《詩序》曰:“《載馳》,許穆夫人作也。閔其宗國顛覆,自傷不能救也。衛懿公為狄人所滅,國人分散,露于漕邑,許穆夫人閔衛之亡,傷許之小力不能救,思歸唁其兄,又義不得,故賦是詩也。”

許穆夫人因為宗國覆滅而不能救之,思歸吊唁其兄而不合禮義,因作《載馳》以抒發這種復雜的情感。杜預所言“詩以言志”即是以詩抒情,乃以揭示作詩者之志為旨歸。又隱公元年,“君子曰潁考叔,純孝也。愛其母,施及莊公,《詩》曰:‘孝子不匱,永錫爾類。’其是之謂乎!”杜注:“莊公雖失之于初,孝心不忘,考叔感而通之,所謂‘永錫爾類’。詩人之作,各以情言。君子論之,不以文害意,故《春秋》傳引詩不皆與今說詩者同。”所謂“詩人之作,各以情言”,此之情乃作詩者之情,亦即志。考其詩意必須兼顧作詩者的歷史語境和用詩者的當下語境,“不以文害意”是解詩的基本原則,不求“與今說詩者同”是其創新。

第二,賦詩言志之用詩——論用詩者之志。如襄公二十七年,“趙孟曰:‘七子從君,以寵武也。請皆賦,以卒君貺,武亦以觀七子之志。’”杜注曰:“詩以言志。”此所謂“詩以言志”,意義與《載馳》所謂“詩以言志”意義完全不同。此乃賦詩者之志,而非詩人之志。賦詩言志,既是藉詩抒情,也是藉詩說理。所以,志與情在杜注中常常不加分別,如昭公二十年,“晏子對曰:‘古而無死,則古之樂也、……古者無死,爽鳩氏之樂,非君所愿也。’”杜注:“齊侯甘于所樂,志于不死,晏子言古,以節其情愿。”享樂現實,期于不死,是齊侯之“志”,而此之志就是指情感、愿望。杜注言“志,望也”,亦即此意。情志合一,杜注又泛謂之“意”。僖公二十三年,“公子賦《河水》,公賦《六月》。”杜注:“古者禮會,因古詩以見意,故言賦。”所謂“因古詩以見意”,也就是賦詩言志的意思。所以杜預所言之志,也包含“意”,如襄公十四年,“夏,諸侯之大夫從晉侯伐秦,以報櫟之役也。晉侯待于竟,使六卿帥諸侯之師以進。叔向見叔孫穆子,穆子賦《匏有苦葉》。”杜注:“穆子賦《匏有苦葉》,意惟取‘深則厲,淺則揭’二句,言遇水深淺,期之必渡。穆子賦此詩,言己志在于必濟也。”亦即必渡河而取之。此之“志”即“意”。襄公十五年所引“嗟我懷人,寘彼周行”,杜注:“是后妃之志,以官人為急。”亦同此意。

綜上,杜預所言之情即志,志即情,二者之間并無本質區別,而且所言之情、志,又包含意、理,且受禮的約束。這種情志合一的詩學思想傾向,既繼承了前代的詩學觀念,也帶有較為顯著的時代特點。西晉前期,復古之風甚囂塵上,于是“詩言志”的詩學觀念成為文學批評主流,傅玄《答潘尼詩序》強調“盍各言志”,摯虞《文章流別論》“言其志,謂之詩”,正是這種復古詩學觀念的代表。后來,陸機雖從詩歌發生上提出“詩緣情”(《文賦》)的理論,然而在思想表達上仍然強調“作詩以明道述志”(《遂志賦序》)。所以李善以“詩以言志,故曰緣情”闡釋陸機“緣情”說。而情志合一也是西晉初期基本的詩學思想傾向,摯虞《文章流別論》曰:“夫詩雖以情志為本,而以成聲為節,然則雅音之韻,四言為正,其余雖備曲折之體,而非音之正也。”在表達形式上,以四言為正體,為雅韻;在思想內容上,“以情志為本”,從而成為西晉復古主義詩學觀念的代表。“以情志為本”與杜預情志合一的詩學思想傾向是完全一致的。杜預正是強調在“詩以言志”又凸顯情志合一的詩學思想傾向上顯現了歷史與現實的審美契合點。

概括地說,杜預從歷史語境的角度,解讀《詩》文本的原始涵義;從當下語境的角度,解讀用詩者的接受生成意義,而且二者互相依存,互相印證,既深化了《詩》的文本闡釋,推進了《詩》的研究,也揭示了文學接受的一種特殊現象,為文學接受史研究提供了別一角度。又杜預注《詩》緊扣《左傳》,不自覺地采用詩史互證的研究方法,使其詩歌闡釋,時時突破舊說,自鑄新論,尤具有創新意義。其“詩以言志”、“情志合一”的詩學思想及其傾向,雖在理論上創新不足,卻也反映漢魏以來詩學主流的詩學思想形態。補充一點是,杜預《集解序》以“微而顯”、“志而晦”、“婉而成章”、“盡而不污”概括《左傳》敘事特點,在審美屬性上與《詩》之比興有密切關系,也特別具有詩學意義。

〔注釋〕

①筆者據《春秋左傳正義》統計:賦風31 次,涉及詩27 首,逸詩2 首;賦小雅32 次,涉及詩27 首,逸詩2 首;賦大雅8 次,涉及詩7 首,逸詩1 首;賦頌2 次5 首。此未包括季札聘魯,樂工為之所歌之《詩》。現有著述或論文統計皆有訛誤。

②筆者據《春秋左傳正義》統計:其中引風詩23 次,20 首;小雅47 次,26 首;大雅,57 次,24 首;頌19 次,13 首。另引逸詩10 次,10 首。現有著述或論文統計皆有訛誤。

〔1〕毛振華.左傳賦詩研究百年述評〔J〕.湖南大學學報,2007(4).

〔2〕杜預注、孔穎達疏.春秋左傳正義〔M〕.北京:北京大學出版社,1999.

〔3〕高亨.詩經今注〔M〕.上海:上海古籍出版社,1980.

〔4〕鄭玄箋、孔穎達疏.毛詩正義〔M〕.北京:北京大學出版社,1999.

〔5〕唐圭璋.詞話叢編〔M〕.北京:中華書局,1986.

〔6〕六臣注.文選〔M〕.北京:人民文學出版社影印宋刊明州本,2008.

〔7〕嚴可均.全晉文〔M〕.北京:商務印書館,1999.