攝影師朱今明的20世紀40年代

文 蔣 俊

攝影師朱今明的20世紀40年代

文 蔣 俊

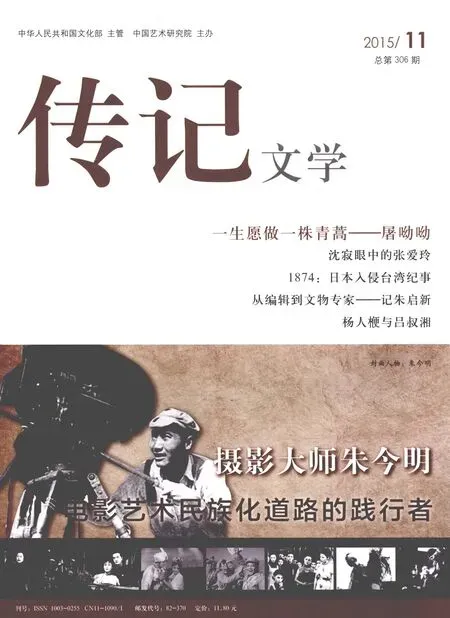

朱今明工作照(20世紀50年代)

朱今明與前蘇聯導演合影

朱今明(左一)在拍攝現場

莫斯科電影制片廠內景,左三為朱今明

一個人有多少十年,一個青年人有多少個值得奮斗的十年?當你30歲之前的四年時間身陷囹圄,當你30歲之前沒有像樣地接觸過攝影機,30歲之后你能在五年內拍出《一江春水向東流》《萬家燈火》《三毛流浪記》這樣的中國經典電影嗎?只有他做到了。他就是朱今明。

朱今明,南通人,著名電影攝影師。在中國電影史上,他的名字常常與老鄉、同學趙丹聯系在一起。因為趙丹等同學的關系,朱今明有機會接觸到電影創作。20世紀40年代,他先后完成《遙遠的愛》(與吳蔚云合作)《一江春水向東流》《萬家燈火》《三毛流浪記》(與韓仲良合作擔任攝影指導)等中國電影史上的重要作品。新中國“十七年”,他完成《南征北戰》《風暴》《烈火中永生》等重要影片的攝影工作,成為北京電影制片廠的攝影“四大金剛”之一。新時期,因年齡原因改做導演,拍攝《孔雀公主》《蔡文姬》等影片。朱今明習慣別人稱他“今明同志”,他生活中的平易近人和工作上的兢兢業業,認人銘記。探討他在20世紀40年代的幾部電影攝影作品的風格,可以發見像朱今明這樣的電影攝影人對中國電影影像之美的形成所做出的努力。

說到傳統文化在中國電影中的表現,先讓我們來看一下朱石麟導演的《慈母曲》。該片開場表現了鄉村一家人的晨起,充滿了清新的鄉土氣息。用一句詩里的話來形容,真正是“雞鳴早看天”。一家幾個孩子早起和屋外母雞帶小雞覓食共繪一幅和諧自然的鄉村生活圖景。母雞護小雞,母親愛兒女。景映人,興托比照的韻味雋永。朱今明參與攝影的兩部作品《萬家燈火》《三毛流浪記》亦有“雞鳴早看天”的“晨起”景語。只是這兩處都市晨起的景語各自為影片起了不同的興味,亦更貼合都市之特色。《萬家燈火》的故事起幅于和諧怡然之家,鏡頭從萬家千戶的都市樓景推進胡家小屋,再從胡家窗戶拉開。明亮的視覺感受,讓觀眾感受到胡家的舒適生活狀態。雖不富有,卻也其樂融融。這在女兒逗父親的情節里表現得清清楚楚。相較于《慈母曲》中父親打兒子的情節,《萬家燈火》的“晨起”更讓影片形成欲抑先揚的視覺效果,為后面八九人共擠一屋暗藏了視覺伏筆。《三毛流浪記》,同樣選擇“晨起”作為故事的開篇,只是三毛的“晨起”——三毛從垃圾車里的滑稽出場,看似喜劇,卻更讓人心生酸楚。 同樣是用“晨起”為影片開場,盡管存在著鄉村與都市的差別,存在著表現倫理和現實的主題差異,但這些影片的畫面在和諧美與含義深刻性上的統一,無不體現出20世紀三四十年代中國電影人在民族影像風格上的探索和創造。而時年30歲出頭的朱今明,在實現民族影像風格上,真正地做到了學以致用,而且形成了獨特思考后的影像美。這是那個時代青年攝影師辛苦努力的結晶。

盡管1934年在同鄉好友趙丹的介紹下入上海明星公司學習攝影,但真正讓觀眾認知朱今明的,是他在31歲時完成的第二部作品《一江春水向東流》。這兩部作品都是在攝影師吳蔚云和蔡楚生的提攜和鼓勵下完成的。很多電影研究者都喜歡將《一江春水向東流》《萬家燈火》這樣杰作的成就歸功于導演和演員。這恐怕也是中國電影創作偏重影戲的結果,也是中國電影研究對技術較強的攝影等領域忽視的結果。創作偏重影戲的結果,直接導致電影史研究中言必稱導演、演員或劇本,這會使新時期中國電影轉向影像時會走極端;研究忽視技術的結果,導致對早期中國電影的美學思考局限于文學層面。青年朱今明在他的而立之年獲得的成功,實在是值得研究者關注的。

回首20世紀40年代朱今明參與創作的《遙遠的愛》《一江春水向東流》《萬家燈火》《希望在人間》《三毛流浪記》以及《百萬雄獅下江南》片段,可以發見:光影設計與構圖處理的并重,運用光影構圖技術實現單一場景的豐富表意效果,運動鏡頭的平順處理、偷拍技術體現紀實美學風格,這些都是被后世稱為攝影大師的朱今明在青年時代為中國電影美學作出的最為杰出的貢獻。

光影與構圖的獨特運用是朱今明40年代攝影風格的主要特征。他從約翰·福特的作品中得出了一條對他創作一直產生影響的規律:“我搞攝影,一個是掌握光,一個是構圖。不搞虛假,追求真實。”而從美式“調子好”到蘇式“重構圖”,是朱今明新中國成立后電影攝影風格的變化。之所以能形成這樣的轉變,其根本原因在于朱今明對中國傳統文化的參悟。無論是美國式的突出光影造型,還是蘇聯式的強調構圖的重要性,電影攝影的本質并不矛盾。如果將其對立,或是沒有自我的藝術修養,必然會有一種朝三暮四的隨意性。縱觀朱今明在民國時期和新中國建設時期的電影攝影創作,可以發現,并不存在什么矛盾或沖突。從美式“調子好”到蘇式“重構圖”,朱今明從來不是徹底地摒棄,而是發展地改進,是揚棄。其實,在40年代的攝影創作中,我們已經能夠清晰地看到朱今明在光影調子和光影構圖上的相輔相成。在沈浮導演的影片《希望在人間》中,叛徒學生在牢監中向鄧庚白教授套口供那場戲,朱今明設計鏡頭從鄧教授被特務關進鐵牢轉向畫框縱深處倒在地上的學生,學生被特務拖出明亮的監獄大門。明亮的光線和監獄門在縱深處,因透視關系而顯得較小。明亮只占很小畫幅,面積只占近景中的兩格鐵柵欄空隙。微小的光明,這種構圖的意境,已經足以讓觀眾在視覺上產生沖擊力,在心理上產生悲涼感。接著叛徒學生對老師的誘供,從監獄門外照進來的光在牢監的一壁上映出鐵柵欄的影子。這個影子又映照在叛徒學生的臉上,將叛徒學生的惡毒又顯現在光影的表述中。攝影對情節和主題的表現效果,可謂自然巧妙,觀眾自然也是心神領會。

美國好萊塢電影在黑白片創作中注重影調的作用,是基于好萊塢電影發展過程中在攝影棚中拍攝的優越條件。中國電影在20世紀40年代后期的創作中,既不可能有太多像樣的攝影棚;又受制于現實環境的復雜性,許多場景不可能像意大利新現實主義那樣把攝影機公開地搬到街上,讓演員在街頭表演。在制片廠里通過布景完成逼真的場景拍攝則成為重要的制作方法。相比,在有限的制片廠里攝制,在布景、攝影、燈光等一系列制作環節上學習好萊塢電影的光影技術并加以運用,不僅是容易學習的,更是容易實踐的。這是40年代中國電影人攝制過程中注重美式“調子”的重要原因之一。

美式的“調子好”,其實就是光影表現出的效果。中國電影人注重影調效果,也即是通過光影設計表現出電影獨特的視覺美。這種表現,從20世紀三四十年代中國經典電影作品中可以清晰地感受到。例如:《漁光曲》《馬路天使》《八千里路云和月》《烏鴉與麻雀》《太太萬歲》《哀樂中年》等。

從民國時期中國電影人的創作現狀來看,中國電影的黑白片創作,不管其故事情節是否合理,影片的思想深度已經達到憂國愛國的程度,其影像風格上多是特別注重表現中國水墨畫的意境。這種水墨意境也映射出中國電影人自身的傳統文化厚度。水墨風格的中國繪畫和黑白電影之間在美學上是相通的。這就使得受傳統中國文化影響的電影人在創作電影時,會在影像表現上自然而然地凸顯光影的水墨感。

朱今明在40年代攝影的風格,除了采用中國電影人普遍采用的美式影調,已經下意識地把自己從舞臺設計那里習用的構圖設計運用在他的攝影創作了。如《希望在人間》中由藍馬飾演的鄧庚白教授被捕前和熱血青年們的那段講話。中景構圖中,鄧庚白教授居中,左后有一學生靠近閣樓的窗邊,教授身后右邊窗戶透進過曝的光線。如果運用紀實手法拍攝,鄧教授的面部會偏暗,但通過美式的調子光,讓教授面部有一定的光線。這既讓觀眾看見他們所處的殘酷現實,又讓觀眾感受到以鄧庚白教授為代表的勇士們在逆境中的抗爭。

任何一種成功都不會是天上掉餡餅般容易。20世紀30年代,青年朱今明對舞臺燈光的處理能力和悟性,是他甫一擔任電影攝影師便展示出強大的影調處理功力的保證。他在1936年話劇《大雷雨》中的舞美設計得到公認的佳評,其中最重要的設計便是利用光影對天幕、夜、云、月的處理。根據朱今明夫人趙元導演的口述,朱先生在拍攝《一江春水向東流》上集時,導演蔡楚生從鏡頭調度、光影運用、演員走位等拍攝工作都親自告知當時的青年攝影師朱今明。試想,朱今明當時如果沒有過《大雷雨》的成功經驗,處理《八年離亂》中的四段月夜的戲份,鏡頭運用會是多么生澀?然而,我們從影片中看到的那些月夜的畫面,無處不多情,無時不感傷。月下定情,月下別情,月下思親,月分冷暖,月兒彎彎照九州,幾家歡樂幾家愁。

很多電影工作者尊稱朱今明為“水火攝影師”,其根本原因還是在于他對于光影的獨特思考。在舞臺設計中對光影的敏感,是他從事攝影工作能夠迅速成功并長期成功的重要原因;另一方面,早年在上海學習電機的經歷是他能夠將技術與藝術巧妙結合的又一大原因。當前,我們的影視教育在這方面恰恰是有所欠缺的。當然,這種欠缺的根由可能在于教育體制中的某些弊病。但是,有志于電影攝影的工作者和學生恰恰應該從朱今明的這種經歷中學習到有用的東西。

《萬家燈火》作為朱今明真正意義上獨立完成的攝影作品,同時又是與《一江春水向東流》風格迥異的電影作品,在攝影創作上最突出的貢獻是讓主人公胡智清的家變成了影片的主場景。這個家是一個隨故事情節從和諧怡然到擁擠困窘、空間與人情轉變著的家。要說從文字上寫這樣的一家之變化是容易的,讀者可以讓自己的想象自由地給胡家添上各種堵心的東西。可是,電影的視覺真實要求的是你可以添加東西,但絕不可隨意加減,那樣會導致不真實的視覺感受,進而影響觀眾對影片的認可度。在一個實際空間不可變的胡家,觀眾視覺心理卻要隨劇情或明亮閑適,或逼仄壓抑,或喜悲同臺。這不是看導演講故事就可以的,更要看攝影師朱今明的鏡頭處理。

影片一開場,一家三口各有一床,視覺空間顯得寬敞有余。及到胡母及二弟一家入住,三床變三家,還加地鋪,以兩床簾隔斷,空間頓時變得逼仄,這也是與劇情的發展遙相呼應。這樣的視覺變化,除了用物件形成“滿”的感覺,朱今明更是利用光影創作出多個有意味的視覺構圖。

等到屋內已經無法再變化出新鮮的視覺效果,鏡頭就隨胡智清和夫人走出房間,來到室外陽臺。中景里的兩人交談,配合著他們身后遠處的萬家燈火,將一個家庭的生活困境輻射到都市里的千萬家庭,以此形成韻味深遠的意蘊。可以說,《萬家燈火》中的胡家,是青年朱今明光影與構圖共謀風格的自為,為其后來從蘇聯學習歸來更為自覺地運用光影與構圖的共謀提供了實踐訓練和心理準備。

20世紀40年代中國電影在鏡頭運動的處理上都顯得自然平順。這固然和當時的拍攝硬件條件相關,也和簡陋的拍攝條件下攝影師們努力發掘民族風格的電影影像相關。這種平順,在朱今明任攝影師的幾部作品中,也同樣有所表現。許多論及朱今明攝影風格的文章都將研究重點放在新中國成立后,尤其是1956年朱今明和錢江從蘇聯學習電影歸來后的作品。確實,我們必須承認他們在蘇聯學到很多先進的理論和實踐經驗,但我們也不可忽視在朱今明這樣的攝影師在進入攝影行業之前的藝術修養起到的推動作用。《希望在人間》中,鏡頭從樓梯口搖到鄧教授和一對青年夫婦正在話別,之后鏡頭隨這對夫婦又搖回到樓梯口。這一個簡單的搖鏡頭運用,將環境和劇情自然地交織在一起,簡潔明了。這種欣賞水墨長卷的鏡頭運動,特別貼合中國觀眾的視覺習慣,簡潔又讓人舒適自然。觀眾的視覺習慣和導演要表現的主要情節在自然的運動中發揮了作用。這樣的鏡頭,雖不是特殊技術鏡頭,但運用的方法是否得當,恰恰體現出攝影師對作品的理解和表現能力。

談到朱今明對運動鏡頭的處理,很多文章和資料都介紹了《萬家燈火》中胡智清被誤當小偷后從街頭逃開的那個運動鏡頭的處理方式。在技術條件極簡陋的環境下,朱今明能夠想到將攝影機支在鍋上,并利用鍋的不平制造出失魂落魄的視覺感受,這是長期鏡頭思考的結果,絕不是憑一點小聰明就能實現的。看到那個場景,最容易讓人想到茂瑙1924年導演的《最卑賤的人》中門倌醉酒后外化的心理活動。那是一種表現主義風格的心理處理方式。我們無從知曉朱今明是否看過《最卑賤的人》,但兩部作品對于相似的心理表現的效果是頗為相似的。倘若說,都是用同樣的技術設備、同樣的拍攝方法,那么《萬家燈火》中胡智清的“失魂落魄”處理便無甚高明。同時,落后且簡陋的攝影設備條件更加說明了朱今明極認真的創作態度和極深厚的創作功力。尤其是朱今明在拍攝《萬家燈火》時僅33歲,而且抗戰前后,他約有十年時間沒有接觸過攝影機。這充分應證了通過觀察現實、觀摩影片訓練攝影思維的價值所在。

說到朱今明在1949年最重要的電影技術實踐,往往會提到《百萬雄獅下江南》中的幾個偷拍片段。他將攝影機藏著,自己匿在逃難的人群里,偷偷拍下了國民黨士兵潰亡的真實影像。這樣的偷拍方式,更早的法國電影《尼斯景象》里也有。但青年朱今明的拍攝難度更大,一旦被發現,必是性命不保。回顧影片,可以發現朱今明的偷拍水平相當高,影像在構圖和光影上都是數一數二的。在這些片段里,有前后景影像內容的比對,有縱深構圖,而且構圖平穩清晰。這絕非當下時髦電視新聞中的偷拍可比。除了有膽識,這里更需要的是技術和藝術的共謀。這種共謀也絕不是靈機一動的結果,而早在《三毛流浪記》的拍攝中就已經有所實踐。

《三毛流浪記》劇照

《三毛流浪記》中大量運用了紀實性的拍攝手法,尤其是當下電視界盛行的偷拍手法在影片攝制過程中多處使用。三毛是流浪兒,其故事的場景自然多在街頭,上海街頭的人對攝影機是極度敏感的,如果堂而皇之地在街頭拉開架式拍攝,不要說演員沒法表演,連街頭場景的真實性都會大打折扣。三毛在街頭流浪的情節特別多,而且內容各異,幾乎沒有重復。這大大增加攝影師的工作難度。像三毛逃離小偷家庭再次流浪在街頭,饑寒交迫的三毛沿街乞討,無人理睬,這個鏡頭段落,光從三毛身后投射而來,造成背光的三毛極度的孤苦伶仃。光影的設計讓觀眾更加同情生存艱難的三毛。正是在街頭偷拍三毛的大量實踐,才可能為朱今明其后不久完成街頭偷拍國民黨士兵潰逃的紀錄內容作好了準備。

央視電影頻道《電影人物·朱今明篇》中,朱今明的夫人趙元導演說,朱今明一直強調每一部作品都要有獨特思想,也即是說每一部作品都有新的藝術思考和藝術表現方法的實踐。這是將電影當作藝術來攝影的電影人才會有的想法。從《遙遠的愛》的習作實踐到《一江春水向東流》的悲劇的浪漫美學影像風格,再到《萬家燈火》的心理現實主義的外化,再到《三毛流浪記》的喜劇性強烈的現實主義諷刺,到《希望在人間》的革命浪漫主義的寫照,最后到《百萬雄獅過大江》的紀實風格,這些在20世紀40年代的攝影作品,無不體現了一位“拍好電影,搞真藝術”的電影攝影大師的電影創作態度和藝術魅力。而青年朱今明的創作,更是展示了中國電影人從20世紀30年代開始延續至40年代對民族電影美學風格的追求和實踐。

責任編輯/斯 日