一個(gè)出色的譯本勢必是原作者和譯者才能的疊加

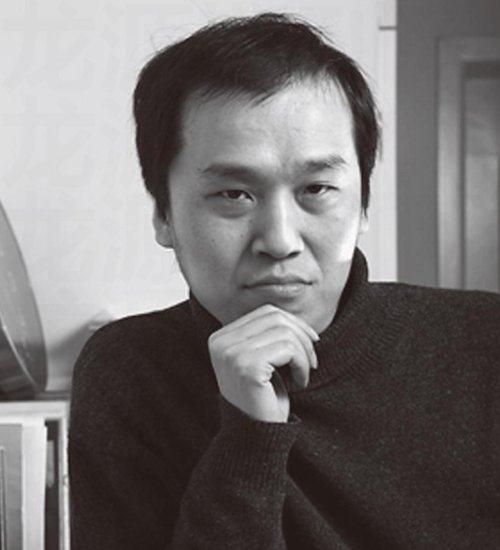

馬鳴謙訪談

馬鳴謙,1970年出生于蘇州。譯者,小說家。已出版小說《隱僧》,譯著《奧登詩選:1927-1947》、《戰(zhàn)地行紀(jì)》。

陳云昭:最近你在讀什么書?

馬鳴謙:《石川啄木詩歌集》、《大唐李白》前二部,重讀舊版《希尼詩文集》、《廢名集》的前二卷小說部分。都是細(xì)讀,很耐心地體會(huì)。

陳云昭:作為譯者,想必對(duì)漢譯著作的閱讀和選擇也是相當(dāng)“考究”的。你怎么挑選漢譯著作,比如同一本外文小說或者詩集會(huì)存在不同的譯本,你如何選擇?

馬鳴謙:挑選漢譯譯著當(dāng)然第一要看譯者,我比較看重有良好文學(xué)教養(yǎng)的譯者(憑之前的閱讀經(jīng)驗(yàn)或見聞);其次,當(dāng)然會(huì)留意他(她)的譯筆風(fēng)格是否與原作者很吻合。若碰到不同譯本,偶爾會(huì)將這些譯文做比對(duì),有時(shí)甚至直接找原文(雖然像這樣的時(shí)候并不多)。

陳云昭:最近5年,國內(nèi)出版了大量的譯著,尤其是一些經(jīng)典文學(xué)書目的大量翻譯出版或重新翻譯出版。就你的觀察而言,目前這些譯著的整體翻譯質(zhì)量如何?

馬鳴謙:從量來說,確實(shí)很驚人了,我國是一個(gè)“版權(quán)入超大國”嘛。從銷量的市場眼光來看,翻譯作品也占據(jù)了很大的份額。但在這樣的市場競爭環(huán)境下,很可能也存在決斷過快、翻譯周期過短的問題。有時(shí)候,耐心的等待意味著成本的上升,于是,對(duì)品質(zhì)的要求有可能就沒那么嚴(yán)格了,有些是由于水平問題,但很多時(shí)候是沒有時(shí)間(因?yàn)榘鏅?quán)三五年內(nèi)就會(huì)到期)。此外,專業(yè)的翻譯批評(píng)、文藝批評(píng)也很缺乏,學(xué)術(shù)界、出版界和媒體的興趣點(diǎn)都不在這里。

陳云昭:普通讀者如何挑選質(zhì)量上乘的譯著?

馬鳴謙:最方便的,還是從各種媒體渠道(的書評(píng))來獲得對(duì)譯作品質(zhì)的了解;其次是最好能先看過目錄和開頭篇章,這樣會(huì)比較妥帖、保險(xiǎn),眼見為實(shí)的第一印象還是管用的。不過,現(xiàn)在購書很多網(wǎng)購,常常買來后覺得不好,我自己就有讀過幾頁不稱意而退貨的(比如去年就退回過宇文所安的《中國傳統(tǒng)詩歌與詩學(xué):世界的征象》),我無法容忍連基本貫通都做不到的譯本。那是雙重的敗壞。

陳云昭:龐培對(duì)沃爾科特的詩集《白鷺》有過這么一句評(píng)價(jià):松散或緊湊掌握在詩人手中;松懈憨板……就是翻譯的事了。似乎,我們讀者只要對(duì)某個(gè)譯著的不滿意,往往都把原因歸結(jié)到譯者身上,因?yàn)樽g者翻譯的對(duì)象往往大師的作品,而大師的原著是不可能給我們帶來這種或那種壞印象的。對(duì)此你怎么看?

馬鳴謙:我同意,讀者對(duì)某個(gè)譯著不滿意,百分之八十的原因要?dú)w結(jié)到譯者的能力問題;但百分之二十其實(shí)要?dú)w結(jié)于原作者,事實(shí)上,我們對(duì)外來的大師往往會(huì)產(chǎn)生過高的期求,有一種執(zhí)拗的非理性的幻想,要求他們的作品篇篇都是杰作。可是,這樣的從頭到尾、從頭到腳的完美天才并不存在。真正的天才反而都存有各自的一點(diǎn)瑕疵。事實(shí)上,一個(gè)真正的大師倒有可能百分之五十的作品都水準(zhǔn)平平,百分之四十比較出色,百分之十才堪稱杰作;一個(gè)出色的譯本,有時(shí)也能“改寫”或“修飾”原作,提升原作的文本的魅力。這個(gè)問題講起來太多復(fù)雜,牽涉了很多頭緒。

陳云昭:當(dāng)你看一本譯著時(shí),你是怎么判斷這個(gè)譯者水準(zhǔn)的?

馬鳴謙:大體看個(gè)十來頁就夠了,這樣可以得到一個(gè)初步的印象。字句、語義的貫通是最基本的要求;其次,就是譯者的整體語感,在基本意思表達(dá)清楚的同時(shí),譯文能否做到凝練、生動(dòng),讀之而有“生動(dòng)的活氣”。但如果是要做“確切的診斷”,最好還是找來原文,兩者加以比對(duì),看它是不是和我預(yù)期的模擬的“譯文”差距太大。

陳云昭:我們中國讀者是不是還缺乏一個(gè)受教育的過程:即,如何去閱讀一本譯著?讀一本譯著跟讀一本漢語著作所采用的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)是不是也應(yīng)該不同?

馬鳴謙:從少年時(shí)代就開始閱讀經(jīng)典作品,且能持續(xù)保持,這本身就是一個(gè)難以取代的自我教育過程。這其中,對(duì)文字的敏感性慢慢就會(huì)培養(yǎng)出來。母語古典文學(xué)的熏陶尤其重要,因?yàn)檫@里有最為豐富的語料庫;另外,如果有能力做到,不妨嘗試做雙語的閱讀,這樣可以進(jìn)一步型塑和加強(qiáng)個(gè)人的語感訓(xùn)練。

陳云昭:我知道你已經(jīng)翻譯完成了《奧登詩選:1927—1947》和《戰(zhàn)地行紀(jì)》,這兩本著作的譯就,達(dá)到你要的翻譯目標(biāo)了嗎?

馬鳴謙:基本達(dá)到了當(dāng)初的目標(biāo)吧。奧登的詩文,修辭技巧運(yùn)用得很高明也很繁復(fù),譯文首先就要先站住(把握住原文的結(jié)構(gòu)、語意和語氣),然后才能進(jìn)一步去“調(diào)音”,在節(jié)奏和調(diào)性風(fēng)格上尋求更準(zhǔn)確的表現(xiàn)。但是,能夠站住已實(shí)屬不易了。誤差總是有的,譯者總應(yīng)抱著誠惶誠恐的心態(tài),準(zhǔn)備接受一切公正的批評(píng)。他所有的專注和努力,就是盡量減少這樣的批評(píng)。當(dāng)然,翻譯也是一個(gè)不斷完善的動(dòng)態(tài)過程,以后再版時(shí)可以再加修訂。

陳云昭:加斯說,翻譯一首詩時(shí),丟失某些意義也是沒有辦法的事情。關(guān)鍵的問題是,翻譯任何詩時(shí),究竟什么東西值得譯者全力以赴地去加以保存,什么東西要順其自然地讓它過去。你覺得,你在翻譯奧登的過程,什么是你全力以赴加以保存的?什么又是你無能為力保留的?

馬鳴謙:同一母語內(nèi),經(jīng)過不同人的口耳轉(zhuǎn)述,意義也是會(huì)丟失、甚至“被改換”的,這是一方面。但在翻譯時(shí)還是要抱有一個(gè)“盡力接近于忠實(shí)”的嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度,實(shí)際上,很多的“丟失”都是人為的,因?yàn)椤罢咀〉墓Ψ颉毕碌貌粔颍瑳]讀懂,或是沒讀通;另一種情況是譯者讀通、讀懂了,但他(或她)本身的母語儲(chǔ)備不夠,沒法自如地、機(jī)智地調(diào)用他的語感、語料來做“對(duì)位的表現(xiàn)”。而一個(gè)出色的譯本,勢必是原作者和譯者才能的疊加。

陳云昭:對(duì)普通讀者而言,他們應(yīng)該如何閱讀奧登?

馬鳴謙:我想,耐心地細(xì)讀一遍就可以了。比較短一點(diǎn)的詩,不妨口頭誦讀出來。奧登的有些詩,是很有誦讀的效果的。

陳云昭:如果推薦給讀者,您會(huì)挑選奧登的哪幾首代表詩作?

馬鳴謙:我會(huì)選《謠曲十二首》、《美術(shù)館》、《西班牙》、《戰(zhàn)時(shí)十四行組詩》、《詩悼葉芝》、《紀(jì)念恩斯特·托勒》、《詩悼西格蒙德·弗洛伊德》、《在亨利·詹姆斯墓前》、《何方豎琴下》這幾首。有意思的是,其中四首都是悼念詩。

陳云昭:對(duì)您來說印象還比較深刻的好的譯本有哪些呢?可以介紹一下嗎?比如有人推崇榮如德、劉國枝、董樂山、傅惟慈、王佐良、汝龍、楊憲益等人的翻譯。

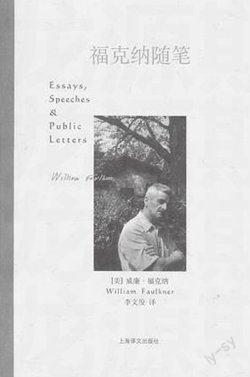

馬鳴謙:這樣的譯本太多了,舉不勝舉,在上世紀(jì)八、九十年代,可以讀到很多高質(zhì)量的譯文。就個(gè)人來說,最為受益的幾個(gè)譯本倒可以列舉出來:豐子愷的《源氏物語》、傅雷的《約翰·克里斯多夫》、李文俊先生的福克納系列,葉渭渠、高慧勤、唐月梅、林少華翻譯的川端康成和三島由紀(jì)夫作品,馮至的里爾克,卞之琳、穆旦、王佐良的英美詩的翻譯,王希蘇、常暉翻譯的布羅茨基作品選《從彼得堡到斯德哥爾摩》,西蒙、水芹翻譯的《史蒂文斯詩集》,還有早年漓江社出過的《國際詩壇》。這些譯作,曾奠定了一個(gè)少年的基本的文學(xué)修養(yǎng)。