纖維藝術中的人文景觀

王琛菁

纖維藝術脫胎于傳統的編織工藝,其古老的歷程與人類文明同行。因其材質的實用性而被賦予情感的元素,帶有著溫暖舒適的人性關懷。此外,現當代藝術觀念使纖維藝術還具有對社會及政治復雜性的審視和批判。藝術家通過編織的技藝與編織的形式或對情感進行表達、或對社會進行質疑、或對人性進行反思,用柔性的力量表述深刻的觀念,影射出一種人文精神。

Fiber Art based on the traditional knitting craft, owning ancient history and civilization. In terms of its material and usage, it is embed many emotional elements, conveying wa rm a n d c omf o r t a b l e h uma n c a r i n g . I n a d d i t i o n ,contemporary art concepts in the fiber art lead it to become a powerful weapon to criticize the complex social and political problems. Through the knitting skill and form,the artists express their feelings, doubting the society,introspecting the human nature. They use the soft and flexible medium to state the profound ideas, which alluding to a kind of humanistic spirit.

在書寫文字出現之前,人類便用結繩記事的方式創造了編織的歷史。然而編織傳統隨著機械化、工業化、消費化等時代輪軸的踏碾,逐漸走向沉沒,愈趨邊緣。二十世紀中葉所出現的現代纖維藝術則是傳統編織工藝的演進與延伸。從古老的搟氈工藝、中國唐代的緙絲工藝、歐洲高布林(Gobelin)的掛毯中都透露著纖維藝術的構成因子。當編織工藝被注入新的技法、材質及形式之時,纖維藝術進入了大眾的視線。纖維的柔韌性、可塑性、質感性讓其從平面走向立體,亦讓其成為軟雕塑、織物結構藝術、纖維繪畫、織錦繪畫等現當代藝術的造型語言。

歐洲是現代纖維藝術的策源地。更是在20世紀,讓·呂爾薩、柯布西耶、米羅、康定斯基、梅拉·奧本海姆將其視作繪畫與雕塑、藝術與設計中的另一個分支,于此,纖維藝術帶著自己特有的柔性和韌性與其他藝術手法共同開啟了現代主義之門。而在當代藝術中,博伊斯(Joseph Beuys)是最早在作品中使用纖維(毛氈)的藝術家,這與他在二戰遇險時被韃靼人用毛氈救其逃過劫難有關。他曾經說過,“毛氈是一種天然的材料,由一層一層的動物毛發所構成……它具有隔冷隔聲的保護作用,象征著人類命運的拯救。”《毛氈西裝》是用毛氈制作而成的一套西服,它將無形的身體與毛氈放在一起,從文化史的角度將二者的關系進行推進,詮釋了生命與救贖等問題。而在其另一件作品《毛氈與鋼琴》中,被摞成卷狀的毛氈放置在鋼琴周圍,毛氈的隔音與鋼琴的發聲形成一種對峙,而二者分別所隱含的溫暖與凄美的對置不僅是視覺上的互相對抗,亦是純樸天然與現代文明的消融消解。20世紀社會現實的殘酷及機械文明的冰冷是博伊斯創作的切入點,博伊斯將纖維藝術賦予了生命的隱喻及身體與社會的投射,隱含了一種人文思考及關照。

原始社會的人類通過編織的技藝制作出可以御寒的織物,因此,編織物的實用性特征總是讓人感到溫暖與舒適。工業時代的到來顛覆了手工勞動的社會生產模式,指尖流瀉的手工感被冰冷的機器所取代,換來的是工業文明的冷漠。而在纖維藝術中,織物的柔軟相對于冷酷的機械和電子科技,仍然留存著人與自然的溫情。此外,織物的手工感及編織技藝總是很容易讓人聯想到女性。著名女性藝術家朱迪·芝加哥(Judy Chicago)在自己的藝術中融入了大量的纖維制品,她通過纖維藝術——這種帶有女性隱喻與符號的藝術為女性藝術正名。其作品《晚宴》將39個餐桌排列成“三角形”,這一象征女性生殖器官的符號。39個餐桌桌面及餐盤中更出現了眾多象征女性生殖器的纖維制品,并且按照次序從平面逐漸變成雕塑,意味著現代女性地位的日趨自由、獨立與平等。在傳統的造型觀念看來,繪畫和雕塑是主流藝術,是男性的藝術,像纖維(編織、刺繡)和陶瓷等工藝美術是邊緣藝術,是女性的藝術。而《晚宴》這件作品則是一種顛覆,表達了女性、女性藝術亦需要平等和尊重的態度。她的《生育計劃》、《解決:編織時光》等藝術作品都使用刺繡、編織、縫紉、貼花等纖維藝術語言探討人與人、人與社會、人類價值觀等命題。

觀念藝術家克里斯托夫婦(Christo and Jeanne Claude)通過纖維織物,把橋梁、建筑、山谷、海岸線等包裹起來,將藝術與大自然有機地結合在一起,以此來反抗現代都市生活高度化的工業文明。而在1995年,二人所創作的作品《捆包的柏林國會大廈》(Wrapped Reichstag, Berlin)中,用超過10萬平方米、90多噸的特制纖維布將整棟德國國會大廈包裹起來,似乎為其穿上了一件外衣,對這一帶有德國歷史意義與現實內涵的建筑進行了重新解讀。建于19世紀末的國會大廈曾因法西斯頭目希特勒策劃的“國會縱火案”而以納粹政治的象征成為眾所周知的建筑,1945年國會大廈保衛戰的結束標志著歐洲戰場的法西斯軍隊戰敗。戰后,德國政府修復了這座大廈,將其作為國際議會的地點。1995年,正逢世界反法勝利50周年,克里斯托夫婦的這一包裹藝術將國會大廈原本的面貌全部消解了,取而代之的是一座流動飄逸的銀白色雕塑,將其從冷酷古板的政治象征中解脫出來,轉變為柔和溫暖的藝術語境,重構了一個溫情詩意之境。夫婦二人利用可塑可變織物創造全新的人文景觀。

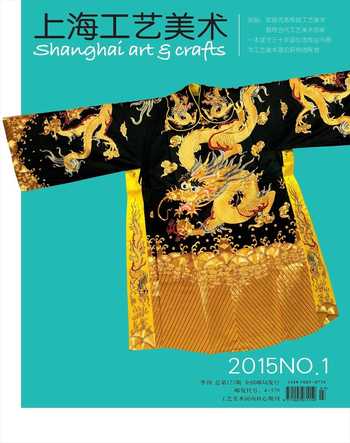

在中國,傳統編織工藝更是民族文化的重要組成部分,棉、麻、絲、毛等編織材料,編織、染色、刺繡等工藝技術共同促成了中國早期的編織文明。直至上世紀80年代,由于西方觀念的導入,毛毯、織物、刺繡才從傳統的工藝美術范疇中更新變異,進入現代纖維藝術的語境。這也是從傳統工藝到現代藝術觀念及認識上的深化。1986年由馬林·瓦爾班諾夫所創建的中國美術學院萬曼壁掛研究所成為了從事當代纖維藝術創作與教學的機構,并指導了包括施慧、梁紹基、谷文達等一批青年藝術家。他們從纖維藝術出發,體悟著柔性的力量。

事實上,不論是作為一種新的藝術形式還是一種新的文化載體,纖維始終與人的身體聯系在一起,因此纖維藝術既是獨立的藝術語言同時又與社會緊密鏈接,藝術家通過編織的手法或編織的形式與織物進行對話,將藝術的溫度照射進日常的生活中,帶來更多的是對當代人現實生活的關照,抑或是一種人文情懷的溫暖。

參考文獻:

〔1〕愛德華·盧西·史密斯.世界工藝史[M].朱淳譯,杭州:浙江美術出版社.2006

〔2〕林樂成、王凱.纖維藝術[M].上海:上海畫報出版社.2006

〔3〕黃麗娟.當代纖維藝術探索[M].臺灣:藝術家出版社.1997

〔4〕周筱馨.質樸、溫暖的纖維藝術[J].美術報.2005-2

〔5〕單增.現代纖維藝術的維度[J].美術報.2012-12