基于改進生態足跡三維模型的自然資本利用特征分析

——選取11個國家為數據源

方 愷

荷蘭萊頓大學環境科學系, 萊頓 2333CC

基于改進生態足跡三維模型的自然資本利用特征分析

——選取11個國家為數據源

方 愷*

荷蘭萊頓大學環境科學系, 萊頓 2333CC

自然資本利用評估是可持續發展量化領域的重要課題。生態足跡三維模型首次實現了流量資本與存量資本的分類測度, 為更全面、準確地反映人類利用自然資本的狀況提供了可行的途徑。從探討模型缺陷入手, 通過細致追蹤各地類載體上的流量資本與存量資本變化, 克服了地類間赤字轉移問題, 明確了適用于區域尺度和地類尺度的足跡廣度、足跡深度和三維足跡等指標的計算方法。運用改進后的模型, 分析了1999—2008年全球11 個國家自然資本利用的時空變化特征。結果表明: 在過去10年自然資本利用的國際格局中, 美國、法國和德國(后6年)為流量資本與存量資本雙高型; 印度(前2年)為雙低型; 英國、德國(前4年)、意大利、日本、印度(后8年)和中國為流量資本低、存量資本高型; 加拿大、巴西和俄羅斯為流量資本高、存量資本低型。研究表明: 各國的自然資本利用狀況是自然資源稟賦與社會經濟發展水平共同作用的結果, 發達國家的自然資本利用強度總體仍顯著高于發展中國家; 流量資本占用與存量資本消耗之間存在負相關性, 資源富足型國家的人均區域足跡廣度一般較高, 區域足跡深度相對較低, 資源貧乏型國家則相反。針對研究存在的局限性提出了進一步改進的優先方向。

自然資本; 生態足跡; 三維模型; 國際格局

自然資本利用評估始終是可持續發展量化領域的重要課題[1- 2]。自然資本是生態系統所提供的自然資源與生態服務的總稱, 分為流量資本和存量資本兩部分[3]。生態經濟學界普遍將存量資本穩定與否作為可持續性的基本判據[4- 5]。著名的生態足跡理論正是基于這一標準而建立的: 采用生態足跡表征一定人口規模下的自然資本需求, 采用生物承載力表征該區域所能提供的自然資本收益, 然后通過二者的相對大小來判斷區域的自然資本利用是否可持續[6], 以便從整體上反映人類利用自然資本的狀況。

然而, 大量基于經典生態足跡模型(以下稱為經典模型)的實證分析表明, 全球多數國家或地區長期處于生態赤字狀態, 自然資本日益成為制約社會可持續發展的關鍵性因子[2]。在這樣的背景下, 為更全面、準確地反映自然資本特別是存量資本所面臨的嚴峻形勢, 克服經典模型評估結果信息量不足、政策相關性較弱的缺陷[7], Niccolucci等[8- 9]提出了“三維生態足跡”的概念, 即通過足跡廣度和足跡深度兩項新指標, 實現對流量資本占用和存量資本消耗狀況的分類表征。

國內方面, 方愷等[10- 12]介紹了生態足跡三維模型(以下稱為現有三維模型)的研究成果, 并在分析基本原理、方法及特點的基礎上, 對其缺陷進行了初步改進; 朱琳等[13]將該模型應用于資源枯竭型城市的可持續發展評估, 并與經典模型進行了對比分析。在以往研究的基礎上, 從若干關鍵性指標入手, 進一步完善計算方法、評估模型性能, 并以1999—2008年11 個國家的面板數據為樣本, 結合所改進的三維模型(以下稱為改進三維模型), 分析和比較各國自然資本利用的時空變化特征, 以期為深化可持續發展量化研究提供一些參考。

1 方法與數據

1.1 現有三維模型

現有三維模型在生態足跡、生物承載力和生態赤字等既有指標的基礎上, 分別引入足跡廣度表征人類對流量資本的占用水平, 足跡深度表征人類對存量資本的消耗程度。這兩項指標的計算公式分別為[8- 9]:

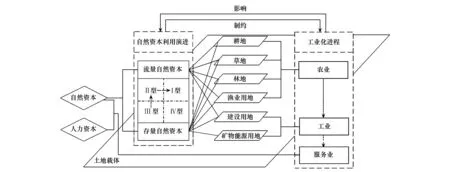

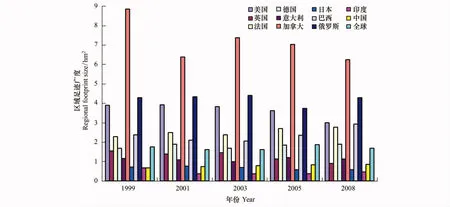

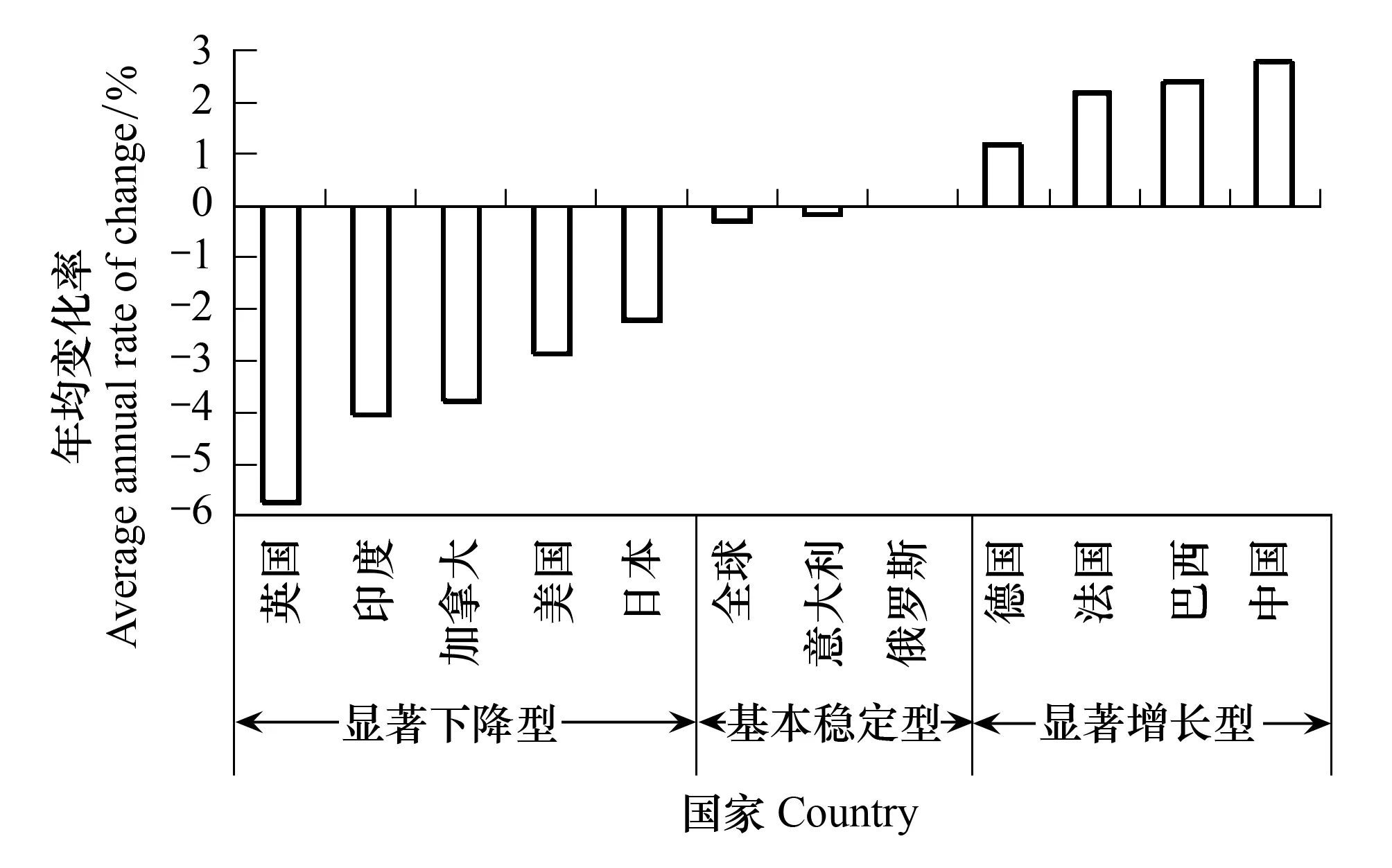

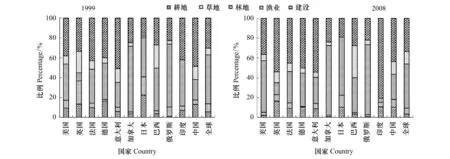

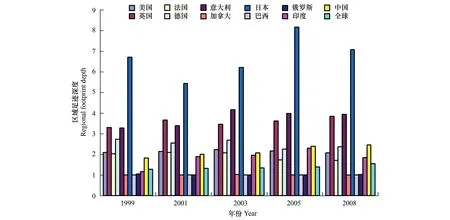

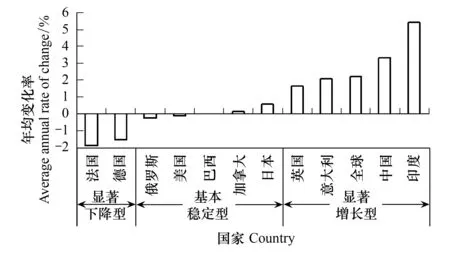

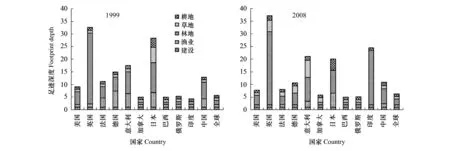

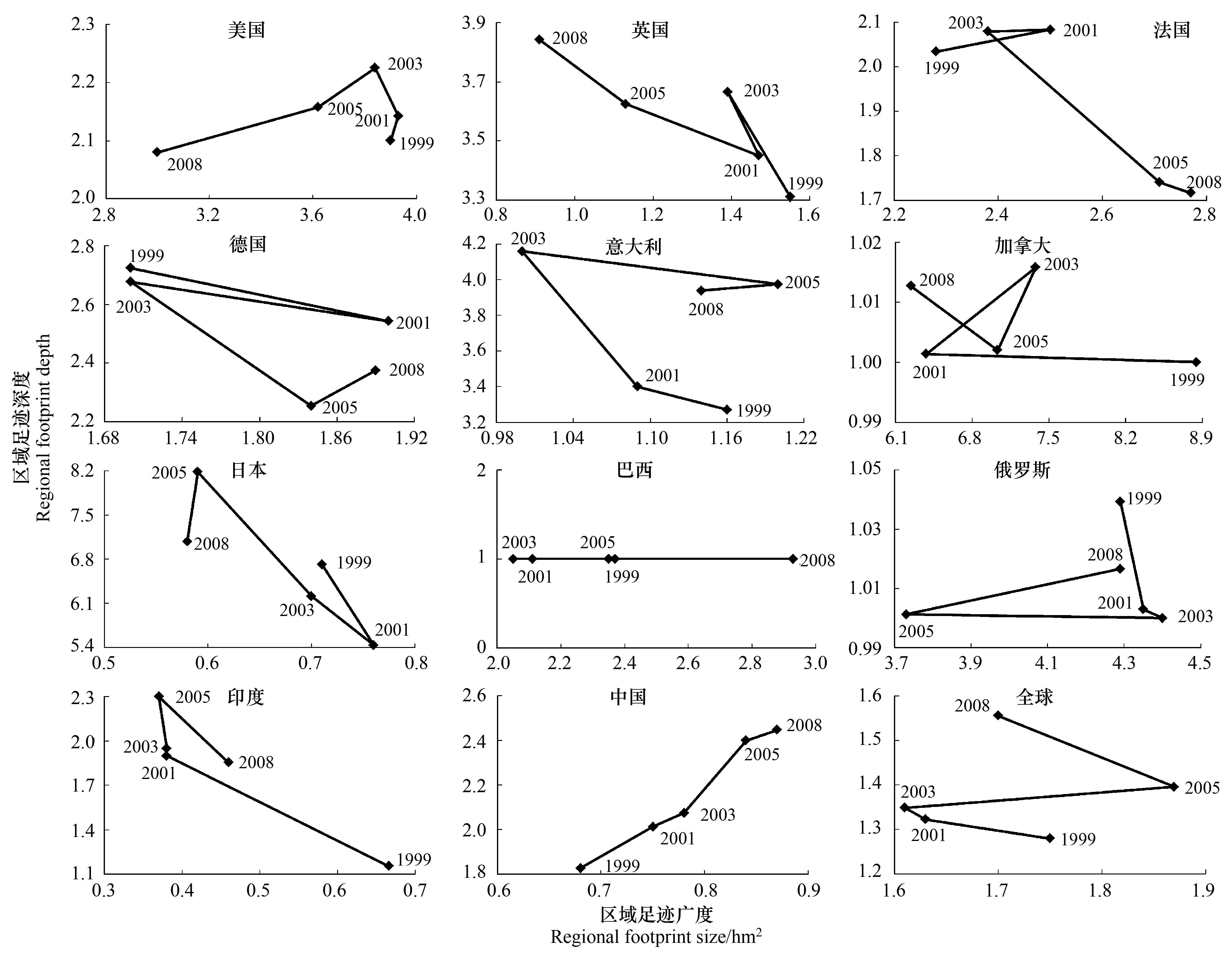

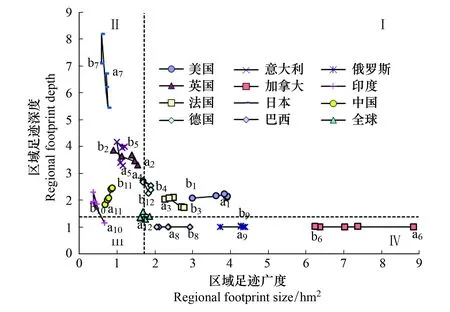

EFsize=BC, 0 (1) (2) 式中,EFsize為足跡廣度;BC為生物承載力;EFdepth為足跡深度(等于1時稱為原長);ED為生態赤字;EF為生態足跡。 足跡廣度與足跡深度分別可以視為三維足跡在空間截面和時間軸方向上的兩個分量。因此, 三維足跡是表征體積的物理量(盡管其數值和單位在形式上仍與經典模型一致)[9]: (3) 式中,EF3D為基于現有三維模型的生態足跡;EFclassic為基于經典模型的生態足跡。 1.2 改進三維模型 現有三維模型相較于經典模型具有顯著優勢: ①明確將存量資本不減少作為可持續性判定的基本依據, 豐富了生態足跡理論的經濟學內涵; ②通過增維成為真正的時空模型, 實現了對流量資本和存量資本的分類測度, 既關注土地資源的空間稀缺性(代內公平), 又關注礦物資源的不可再生性(代際公平)。 但與此同時, 現有三維模型由于忽視了生態赤字與生態盈余的自然資本性質差異, 在區域尺度上會高估足跡廣度、低估足跡深度, 實際上僅適用處于生態赤字的單一地類。為此推導出了針對區域尺度的足跡廣度和足跡深度計算公式[10,12]: (4) (5) 式中,EFsize,region為區域足跡廣度;EFi為第i地類的生態足跡;BCi為第i地類的生物承載力;EFdepth,region為區域足跡深度。 套用式(3)的形式, 區域尺度的三維足跡計算公式表示為: (6) 式中,EF3D,region為區域三維足跡(hm2)。在以往研究中認為區域三維足跡應大于等于區域足跡廣度與區域足跡深度的乘積[10]。本文對區域三維足跡的定義做了調整, 以便使其與地類尺度的三維足跡計算原理相一致。 相應地, 足跡廣度和足跡深度在地類尺度上的普適性計算公式應為: EFsize,i=min{EFi,BCi} (7) (8) 式中,EFsize,i為第i地類的足跡廣度;EFdepth,i為第i地類的足跡深度。 1.3 改進前后指標比較 根據數學法則, 下列不等式成立: (9) (10) 可見, 相較于現有三維模型, 改進三維模型的區域足跡廣度有所減少, 而區域足跡深度有所增加。這是因為模型改進后, 對流量資本與存量資本的區分和追蹤不再局限于區域尺度, 而是擴展到區域以下具體的生物生產性土地。這樣一來, 生態盈余既不能隨時間逐年累積, 也無法通過在地類載體間的流動抵消生態赤字[12]。此外, 通過數學推導可證明, 區域三維足跡(區域足跡廣度與深度的乘積)的變化也是確定的, 即較現有三維模型有所減少: (11) 從式(9)—(11)可知, 改進三維模型一定程度上克服了現有三維模型及經典模型在自然資本評估方面存在的看似矛盾的兩個缺陷: ①生態赤字存在轉移風險, 忽視存量資本穩定對維持地類乃至區域可持續性的極端重要性[8,14]; ②區域評估結果總體過于悲觀, 帶有明顯的生態偏向性[15- 17]。 1.4 研究區域與數據來源 本文選取美國、英國、法國、德國、意大利、加拿大和日本等7 個發達國家和巴西、俄羅斯、印度和中國等4 個發展中國家作為研究區域。截至2009年, 這11 國的國土面積約占全球的44.8%, 人口約占52.6%, GDP(以美元計)約占68.6%[18]。 本研究的重點不在于改進生態足跡的計算方法, 而是基于生態足跡和生物承載力數據進一步計算并分析各國的足跡廣度和足跡深度。根據世界自然基金會(WWF)、倫敦動物學學會(ZSL)和全球足跡網絡(GFN)等每2年發布一次的《地球生命力報告》(2002—2012)[19], 收集到1999、2001、2003、2005、2008年11國的人均生態足跡和生物承載力面板數據(2010版報告由于不含詳細數據而未予采用), 所有數據分別按耕地、草地、林地、漁業用地和建設用地等5 類組分列出。鑒于地球碳循環存在不確定性[20], 該面板數據未對用于木材生產和碳中和的林地生物承載力進行區分, 為保持生態足跡與生物承載力地類組分的一致性, 本文權且將礦物資源用地并入林地計算。 2.1 11個國家的區域足跡廣度 2.1.1 時間序列變化 區域足跡廣度反映了一個區域的流量資本占用水平。對生態赤字的國家而言, 人均區域足跡廣度實際上還反映了可再生資源(主要為生物資源)的豐裕度, 可以作為衡量該國可再生資源稟賦的重要指標。1999—2008年, 全球人均區域足跡廣度經歷小幅波動, 總體由1.75 hm2降至1.70 hm2(圖1)。這11個國家全球的人均區域足跡廣度均有所改變, 大致分為3 類(圖2): ①顯著上升型, 包括中國、巴西、法國和德國, 年均分別增長了2.8%、2.4%、2.2%、1.2%; ②基本穩定型, 包括意大利、俄羅斯和全球, 年均變化率不足0.3%; ③顯著下降型, 包括英國、印度、加拿大、美國和日本, 年均分別減少了5.7%、4.0%、3.8%、2.9%、2.2%。 圖1 1999—2008年11個國家的人均區域足跡廣度變化 圖2 1999—2008年11個國家人均區域足跡廣度的年均變化率 1999—2008年, 人均區域足跡廣度排名前3 位的國家依次為: 加拿大(6.24—8.85 hm2)、俄羅斯(3.73—4.40 hm2)、美國(3.00—3.93 hm2); 排名后3 位的國家均集中在亞洲: 印度(0.37—0.67 hm2)、日本(0.58—0.76 hm2)、中國(0.68—0.87 hm2)。以最高的加拿大和最低的印度為例, 2005年兩國的人均區域足跡廣度相差18 倍, 而人口密度竟反向相差101 倍[18]。因此, 人均區域足跡廣度的國際差異一定程度上緣于土地資源分布的嚴重不均。總的來看, 地廣人稀、資源富足的國家, 人均區域足跡廣度相對較高; 而人口稠密、資源貧乏的國家則普遍較低, 這也從側面佐證了該指標的資源稟賦指示作用。 2.1.2 地類組分構成 通過對比不同年份人均區域足跡廣度的地類組分構成, 有助于分析各國流量資本占用的空間變化特征。圖3顯示了1999和2008年11個國家及全球的人均區域足跡廣度構成。以全球為例, 1999年各地類組分占比由高到低依次為: 林地(49.1%)、耕地(30.3%)、漁業用地(8.0%)、草地(6.9%)、建設用地(5.7%); 2008年變為: 林地(44.7%)、耕地(33.5%)、草地(12.4%)、漁業用地(5.9%)、建設用地(3.5%)。可見, 過去10 a林地、漁業和建設用地占比小幅下降, 耕地和草地占比小幅提高, 草地取代漁業用地躍居第3 位。 圖3 11個國家的人均區域足跡廣度地類組分構成 1999年6 國的人均區域足跡廣度首要組分為耕地, 占比由高到低依次為: 意大利(50.9%)、中國(48.5%)、法國(43.0%)、德國(40.0%)、美國(37.9%)、英國(33.5%); 其他5 國的首要組分為林地: 加拿大(66.2%)、俄羅斯(63.2%)、印度(46.5%)、巴西(43.0%)、日本(39.4%)。2008年多數國家的首要組分未變, 但美國由耕地變為林地, 印度由林地變為耕地。美國的這一變化, 可能與其近年來大力推行生物替代能源而導致耕地產量因子下降、自然資本流動性減弱有關; 而印度則為應對人口持續增長而不得不將更多的流量資本投入糧食生產。 10年間發達國家(法國除外)的耕地與林地份額之和有明顯提高, 表明二者作為流量資本主要載體的地位有所增強。其中, 英國、日本和美國的增幅較大, 增長了14—24 個百分點; 加拿大、美國和德國的占比較高, 達84.1%—93.9%, 而全球平均水平為78.2%。但該份額在巴西、印度和中國卻有所下降, 表明發展中國家的流量資本開始向畜牧業、漁業和建筑業傾斜, 而這些也是工業化初期易被忽視的薄弱領域。此外, 受自然環境和飲食習慣等因素的限制, 草地在日本和印度的占比極低。 2.2 11個國家的區域足跡深度 2.2.1 時間序列變化 圖4 1999—2008年11個國家的區域足跡深度變化 區域足跡深度反映了一個區域的存量資本消耗程度。對于長期生態赤字的國家而言, 該指標還能反映存量資本累積負債對代際公平性的負面影響。1999—2008年, 全球區域足跡深度由1.28遞增至1.56, 增長了21.9%, 即目前1.56 個地球才能持續滿足世界人口的資源消費需求(圖4)。與人均區域足跡廣度的變化類似, 11個國家及全球的區域足跡深度變化也可分為3 類(圖5): ①顯著上升型, 包括印度、中國、全球、意大利和英國, 年均分別增長了5.4%、3.3%、2.2%、2.1%、1.7%; ②基本穩定型, 包括美國、加拿大、日本、巴西和俄羅斯, 年均變化率在0.6%以內; ③顯著下降型, 包括法國和德國, 年均分別減少了1.9%、1.5%。 圖5 1999—2008年11個國家區域足跡深度的年均變化率 1999—2008年, 發展中國家的區域足跡深度普遍較低: 巴西始終穩定在1, 表明其各組分均未出現生態赤字; 俄羅斯在少數年份大于1; 印度和中國盡管增幅較大, 但絕對值仍明顯低于多數發達國家。除法國和加拿大外, 發達國家歷年的區域足跡深度均大于2, 特別是日本更高達5.44—8.18, 數倍于全球平均水平(1.28—1.56)。這表明, 相當一部分發達國家的社會財富積累, 是建立在透支存量資本的基礎之上。因此, 區域足跡深度的國際差異既與各國的自然資源稟賦有關, 更與特定的社會經濟發展水平密切相聯。總的來看, 資源富足型或中、低發展水平的國家, 區域足跡深度相對較低; 而資源貧乏型或高發展水平的國家, 區域足跡深度普遍較高。 2.2.2 地類組分構成 區域足跡深度的地類組分構成反映了各國生態赤字與生態盈余的空間分布特征。圖6顯示了1999和2008年11個國家及全球的各地類足跡深度。除加拿大、俄羅斯和巴西外, 林地一直是各國足跡深度最高的地類, 1999年排名前3 位的國家依次為: 英國(28.08)、日本(11.86)、意大利(8.66); 2008年變為: 英國(28.91)、印度(21.50)、意大利(9.50)。英國的林地足跡深度不僅遠遠高于發展中國家, 也是其他發達國家的數倍乃至數十倍。若假定木材生產與碳中和的林地生物承載力大致相等, 則可得出礦物資源用地約占英國林地足跡深度的85%, 表明礦物資源消費在存量資本消耗中占有相當大的份額, 這主要是因為英國天然的礦物資源基礎和長期形成的工業生產方式, 使其更偏愛煤炭類傳統能源, 能源多樣性明顯低于美國、法國和德國等其他發達國家[21]。 圖6 11個國家的各地類足跡深度 值得注意的是, 印度的林地足跡深度變化尤為劇烈, 10 a間增長了15 倍, 表明礦物資源消費導致印度的存量資本迅速下降, 而存量資本的減少又會對流量資本產生負面影響[10- 11], 從而一定程度上削弱該國農業投資的自然資本預期收益。鑒于印度的人均區域足跡廣度和人均GDP在11 國中均排名墊底, 而區域足跡深度增幅和人口密度又高居首位, 可以預見在即將到來的大規模工業化進程中[22], 本國自然資本對社會財富增加的貢獻度將非常有限, 資源承載壓力會隨著人口的繼續膨脹而進一步凸顯。 除林地外, 其他的地類足跡深度也發生了一定變化, 如1999年耕地和漁業足跡深度大于1的國家分別有5、7 個, 2008年變為7、5 個, 耕地取代漁業用地成為多數國家存量資本消耗的次要載體。這一方面是因為需要開墾更多的耕地來滿足近10 億世界新增人口的糧食需求; 另一方面是由于大規模的水產養殖提高了漁業的初級生產力, 從而降低了單位水產產出的存量資本消耗量。以德國和俄羅斯為例, 1999年漁業用地是兩國足跡深度最高的地類, 但2008年該指標均已降至1。 多數國家的建設用地足跡深度接近或等于1, 是各地類中構成較低的組分。《地球生命力報告》[19]甚至默認建設用地的生態足跡與生物承載力始終相等, 從而導致2008年全球各國的建設用地足跡深度恒為1, 這可能緣于GFN對該指標計算方法科學性的檢討。但諸多研究表明, 任何大國在工業化發展的轉型期, 均會由于城鄉人口遷移和城市規模擴張而不可避免地經歷一個快速城市化階段, 大量自然資本由傳統農業生產涌向基礎設施建設[22]。因此, 探索更合理、有效的建設用地足跡深度計算方法, 對及時、準確地反映各國特別是發展中國家的存量資本消耗特征具有重要意義[12]。 2.3 11個國家的區域三維足跡 圖7 1999—2008年11個國家的人均區域三維足跡變化 1999—2008年, 全球人均區域三維足跡經歷先降后升的變化趨勢, 總體由2.24 hm2增至2.65 hm2, 增長了18.2%(圖7)。有6 國出現下降, 降幅由高到低依次為: 英國(31.9%)、加拿大(28.6%)、美國(23.8%)、日本(13.9%)、德國(3.1%)、俄羅斯(2.2%); 5 國有所上升, 增幅依次為: 中國(71.5%)、巴西(23.6%)、意大利(18.3%)、印度(11.0%)、法國(2.4%)。即便如此, 發達國家的人均區域三維足跡仍遠遠高于多數發展中國家, 以2008年為例, 居前兩位的國家為: 加拿大(6.32 hm2)、美國(6.24 hm2); 居后兩位的國家為: 中國(2.13 hm2)、印度(0.85 hm2)。 2.4 各國自然資本利用的時空特征 2.4.1 流量資本占用與存量資本消耗的關系 不同國家在自然資源稟賦和社會經濟發展方面存在巨大差異, 即便是同一國家在不同的工業化階段也會呈現不同的特點。為揭示流量資本占用與存量資本消耗之間的關系, 以人均區域足跡廣度為橫坐標、區域足跡深度為縱坐標, 分別對11 國及全球進行時間序列分析(圖8)。1999—2008年, 各國的自然資本利用均經歷了不同程度的變化。多數發達國家呈現人均區域足跡廣度下降、區域足跡深度有升有降的趨勢, 僅有美國兩項指標均遞減; 發展中國家的變化則更趨多樣化: 巴西的人均區域足跡廣度上升, 區域足跡深度未變; 俄羅斯的區域足跡深度減少, 人均區域足跡廣度基本穩定; 印度的變化與多數發達國家類似; 中國與美國相反, 是唯一兩項指標均遞增的國家。 圖8 各國人均區域足跡廣度與區域足跡深度關系的時間序列 由圖8可知, 各國及全球的流量資本占用與存量資本消耗之間呈現如下4 類關系: ①倒U型, 包括美國、意大利和印度, 特點是當人均區域足跡廣度處于某一中間水平時, 區域足跡深度達到最高; ②N型, 包括英國、德國、日本和全球, 特點是人均區域足跡廣度與區域足跡深度呈現時而反向時而同向的交替變化; ③線型, 包括巴西和中國, 特點是人均區域足跡廣度與區域足跡深度始終同向變化; ④剪刀差型, 包括法國、加拿大和俄羅斯, 特點是人均區域足跡廣度與區域足跡深度因為相對趨勢的突變而形成(半)封閉曲線。 2.4.2 自然資本利用的國際格局 二元變量的聚類除利用常規分析軟件外, 還可以根據變量之間的相互關系進行類型劃分。陳明星等[23- 24]基于后者提出了一種象限圖聚類法, 并成功運用于城市化率與人均GDP指標的省際和國際格局分析。本文采用該方法的“簡化版”對11 國流量資本占用與存量資本消耗的特征進行聚類分析, 具體做法如下: 以人均區域足跡廣度和區域足跡深度為橫、縱坐標, 以1999—2008年的全球年均水平為樣本中心點(1.71, 1.38), 構建流量資本占用—存量資本消耗平面直角坐標系, 并將過去10年各國的60 個樣本點逐一標出(圖9)。嚴格來說, 每一年份均對應獨立的象限散點圖。但是由于本文以人均區域足跡廣度與區域足跡深度的全球均值為樣本中心點, 而這一均值在過去10年僅呈現輕微波動, 可以近似視為定值, 故這里統一采用圖9進行分析。這樣做的優點是既能同時反映11 國的數據分布及變化趨勢, 又能避免因樣本數據有限而影響類型識別的客觀性。根據樣本點所處象限的不同, 將各國的自然資本利用狀況聚為4 類: ①自然資本利用Ⅰ型, 特點是流量資本占用與存量資本消耗呈現雙高態勢, 包括美國、法國和德國(后6年); ②自然資本利用Ⅱ型, 特點是流量資本占用低、存量資本消耗高, 包括英國、德國(前4年)、意大利、日本、印度(后8年)和中國; ③自然資本利用Ⅲ型, 特點是流量資本占用與存量資本消耗呈現雙低態勢, 僅有印度(前2年); ④自然資本利用Ⅳ型, 特點是流量資本占用高、存量資本消耗低, 包括加拿大、巴西和俄羅斯。 圖9 各國人均區域足跡廣度與區域足跡深度變化的象限散點圖 上述聚類結果表明, 自然資本利用的國際格局具有如下主要特征: (1) 一國所屬的自然資本利用類型由其自然資源稟賦與社會經濟水平共同決定。其中, 流量自然資本的占用水平主要受可再生資源稟賦制約, 而存量自然資本的消耗則更多地靠社會經濟發展水平驅動。從流量資本與存量資本的結構配比來看, Ⅰ型要優于Ⅱ型, 德國由Ⅱ型轉變為Ⅰ型, 表明流量資本的占用水平進一步提高, 從而有助于其降低對存量資本的剛性需求, 實現產業結構的優化升級; 已屬于Ⅰ型的法國也有著與德國類似的變化趨勢; Ⅱ型國家中的英國和日本資源貧乏但發展水平較高, 因而具有較低的人均區域足跡廣度和很高的區域足跡深度; Ⅲ型國家具有非穩態的特點, 唯一屬于此類型的印度轉變為Ⅱ型, 表明流量資本的缺乏最終需要由存量資本來彌補; Ⅳ型國家加拿大、巴西和俄羅斯資源富足, 因而具有較高的人均區域足跡廣度和較低的區域足跡深度。 (2) 各國的流量資本占用與存量資本消耗之間存在負相關性。多數國家處于關于樣本中心對稱的Ⅱ、Ⅳ象限, 即一般流量資本較多的區域, 往往對應較低的存量資本消耗, 反之亦然。總的來看, 資源富足型國家的自然資本利用強度并不比資源貧乏型國家低, 加拿大、巴西和俄羅斯的存量資本消耗之所以較少, 主要是因為供其占用的流量資本較多。而英國、日本、印度和中國的流量資本遠遠低于全球平均水平, 一定程度加劇了其存量資本的減少趨勢。其中, 英國和日本主要受島國生態環境的天然限制; 印度和中國則是由于龐大的人口基數和資源依賴型經濟的影響而導致人均資源稟賦嚴重不足。 (3) 發達國家的自然資本利用強度顯著高于發展中國家, 但差距有所縮小。10年間7 個發達國家與4 個發展中國家的平均人均區域足跡廣度之比由1.44降至1.10, 平均區域足跡深度之比由2.41降至1.99。這一方面是因為發展中國家民眾生活水平有了普遍提高, 對自然資本需求的擴大導致人均區域足跡廣度和區域足跡深度均明顯增加; 另一方面, 發達國家近年來不斷向發展中國家轉移資源集約型產業, 從而使本國的自然資本利用強度相對下降[25]。可見, 人類社會由土地資源和礦物資源雙輪驅動的財富增值模式并未根本改變, 發達國家的自然資本利用強度總體仍顯著高于發展中國家, 但差距有所縮小。 3.1 結論 (1)過去10年, 11個國家的自然資本利用狀況可聚為4 類, 美國、法國和德國(后6年)屬于流量資本與存量資本雙高的Ⅰ型, 英國、德國(前4年)、意大利、日本、印度(后8年)和中國屬于流量資本低、存量資本高的Ⅱ型, 印度(前2年)屬于流量資本與存量資本雙低的Ⅲ型, 加拿大、巴西和俄羅斯屬于流量資本高、存量資本低的Ⅳ型; (2)自然資本利用狀況是自然資源稟賦與社會經濟發展水平等因素共同作用的結果, 其中可再生資源稟賦主要制約流量資本的占用水平, 社會經濟發展水平更多影響存量資本的消耗程度; (3)流量資本占用與存量資本消耗之間存在負相關性, 資源富足型國家的人均區域足跡廣度一般較高, 區域足跡深度相對較低, 而資源貧乏型國家則相反; (4)發達國家的自然資本利用強度總體顯著高于發展中國家, 但這一差距有所縮小。 3.2 討論 土地是一種支撐人類社會經濟活動的基本載體和維持可持續發展所必須的稀缺資源[26], 土地資本也是最具空間表現力和權威性的自然資本要素[27]。從資本轉換的角度來看, 生態足跡方法的實質是將負載在不同地類上的自然資本供需狀況, 通過生產力因子重新投影到地球表面成為確切的土地資本數量。這一類似于映射的轉換思想甚為精妙, 堪稱生態足跡理論的精髓所在。本文利用改進三維模型進一步提高了地表投影過程的精確度: 通過對自然資本和土地類型的雙重劃分, 使流量資本和存量資本在各地類載體上的變化過程清晰可見。 按流量資本和存量資本劃分自然資本類型具有明顯的合理性, 有助于揭示人類的自然資本需求與國家的產業結構和工業化進程之間的內在關系, 理由如下: ①實踐表明, 隨著經濟發展水平的提高, 產業結構也進行相應的調整和升級, 第一產業(農業, 廣義上包括農、林、牧、漁)產值占比逐漸下降, 第二產業(工業)產值占比先增加后減小, 第三產業(服務業)產值占比逐漸上升[28]; ②土地資源(流量資本)主要承載農業的發展, 礦物資源(存量資本)主要支撐工業的發展, 自然資本與人力資本共同托起服務業的發展[21]。這樣一來, 生態足跡三維模型不僅能用于分析各國在不同工業化階段的自然資本利用特征, 還可進一步探索國家自然資本利用所遵循的演進路徑和一般規律(圖10)。 圖10 自然資本利用演進與國家工業化進程的作用機制 同時必須指出, 本研究的一些局限性尚待克服: ①關注的自然資本類型有限, 主要包括作為食物的可再生生物資源和作為能源的不可再生礦物資源, 未覆蓋水資源等其他一些重要的自然資本類型。對此, 可以嘗試將水足跡、碳足跡等其他足跡指標也一并納入核算賬戶, 從而形成較為完整的“足跡家族”整合框架[29- 30]; ②考慮到足跡廣度和足跡深度的計算還有賴于承載力指標, 建議在足跡家族的基礎上進一步引入“行星邊界”的概念[31], 以解決碳足跡等指標缺乏對應環境閾值的問題, 從而為實現足跡廣度和深度指標在不同自然資本類型之間的橫向比較提供理論依據; ③目前采用的生態足跡基礎數據由GFN通過國家足跡核算方法得到, 盡管有學者將其歸為投入產出分析方法[32], 理由是GFN較為詳盡地考慮了國際貿易和產業分工合作過程中的自然資本流動與轉移, 但隨著全球化進程的日益深入, 生產地與消費地關系的復雜程度進一步加劇, 有必要借助高性能的跨區域投入產出模型才能更全面、細致地反映資源和服務的多重進出口關系對國家自然資本利用的影響[33]。綜上, 今后國家尺度自然資本量化研究的優先方向是: 以消費者負責和生命周期觀點相結合為原則, 構建基于跨區域投入產出模型的足跡家族國際數據庫, 同時確定對應的行星邊界額度并按一定方法分配到各國, 據此將各項足跡的廣度和深度落實到具體的空間(國度)。 致謝:吉林大學環境與資源學院董德明教授幫助寫作, 特此致謝 。 [1] Costanza R, Daly H E. Natural capital and sustainable development. Conservation Biology, 1992, 6(1): 37- 46. [2] Farley J, Daly H E. Natural capital: the limiting factor: A reply to Aroso, Blignaut, Milton and Clewell. Ecological Engineering, 2006, 28(1): 6- 10. [3] Daly H E. Operationalizing sustainable development by investing in natural capital // Jannson A M, Hammer M, Folke C, Costanza, eds. Investing in Natural Capital: The Ecological Economics Approach to Sustainability. Washington: Island Press, 1994: 23- 37. [4] Pearce D, Barbier E, Markandya A. Blueprint for a Green Economy: A Report for the UK Department of the Environment. London: Earthscan Publications, 1989: 43- 44. [5] Pezzey J. Economic Analysis of Sustainable Growth and Sustainable Development. Washington D C: World Bank, 1990: 88- 88. [6] Wackemagel M, Rees W E. Perceptual and structural barriers to investing in natural capital: Economics from an ecological footprint perspective. Ecological Economics, 1997, 20(1): 3- 24. [7] van den Bergh J, Grazi F. On the policy relevance of ecological footprints. Environmental Science & Technology, 2010, 44(13): 4843- 4844. [8] Niccolucci V, Bastianoni S, Tiezzi E B P, Wackernagel M, Marchettini N. How deep is the footprint? A 3D representation. Ecological Modelling, 2009, 220(20): 2819- 2823. [9] Niccolucci V, Galli A, Reed A, Neri E, Wackernagel M, Bastianoni S. Towards a 3D national ecological footprint geography. Ecological Modelling, 2011, 222(16): 2939- 2944. [10] 方愷, Heijungs R. 自然資本核算的生態足跡三維模型研究進展. 地理科學進展, 2012, 31(12): 1700- 1707. [11] 方愷. 生態足跡深度和廣度: 構建三維模型的新指標. 生態學報, 2013, 33(1): 267- 274. [12] 方愷, 高凱, 李煥承. 基于三維生態足跡模型優化的自然資本利用國際比較. 地理研究, 2013, 32(9): 1657- 1667. [13] 朱琳, 卞正富, 趙華, 余健. 資源枯竭城市轉型生態足跡分析——以徐州市賈汪區為例. 中國土地科學, 2013, 27(5): 78- 84. [14] 熊娜. 中國三類自然資本的關鍵性檢驗與分析: 1949—2007年. 自然資源學報, 2011, 26(11): 1842- 1849. [15] 彭建, 吳健生, 蔣依依, 葉敏婷. 生態足跡分析應用于區域可持續發展生態評估的缺陷. 生態學報, 2006, 26(8): 2716- 2722. [16] Castellani V, Sala S. Ecological footprint and life cycle assessment in the sustainability assessment of tourism activities. Ecological Indicators, 2012, 16(S1): 135- 147. [17] Fiala N. Measuring sustainability: Why the ecological footprint is bad economics and bad environmental science. Ecological Economics, 2008, 67(4): 519- 525. [18] 中華人民共和國國家統計局.國際統計年鑒2011. 北京: 中國統計出版社, 2011. [19] WWF, ZSL, GFN. Living Planet Report 2002—2012. [2012- 08- 15]. http: //wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/living_planet_report_timeline/. [20] 方精云, 朱江玲, 王少鵬, 岳超, 沈海花. 全球變暖、碳排放及不確定性. 中國科學: 地球科學, 2011, 41(10): 1385- 1395. [21] 張雷. 經濟發展對碳排放的影響. 地理學報, 2003, 58(4): 629- 637. [22] 丁仲禮, 段曉男, 葛全勝, 張志強. 2050年大氣CO2濃度控制: 各國排放權計算. 中國科學D輯: 地球科學, 2009, 39(8): 1009- 1027. [23] 陳明星, 陸大道, 查良松. 中國城市化與經濟發展水平關系的國際比較. 地理研究, 2009, 28(2): 464- 474. [24] 陳明星, 陸大道, 劉慧. 中國城市化與經濟發展水平關系的省際格局. 地理學報, 2010, 65(12): 1443- 1453. [25] Lenzen M, Moran D, Kanemoto K, Foran B, Lobefaro L, Geschke A. International trade drives biodiversity threats in developing nations. Nature, 2012, 486(7401): 109- 112. [26] Hashimoto S, Fischer-Kowalski M, Suh S, Bai X. Greening growing giants: A major challenge of our planet. Journal of Industrial Ecology, 2012, 16(4): 459- 466. [27] 張雷. 現代城鎮化的資源環境基礎. 自然資源學報, 2010, 25(4): 696- 704. [28] 張志強, 曾靜靜, 曲建升. 世界主要國家碳排放強度歷史變化趨勢及相關關系研究. 地球科學進展, 2011, 26(8): 859- 869. [29] Galli A, Wiedmann T, Ercin E, Knoblauch D, Ewing B, Giljum, S. Integrating ecological, carbon and water footprint into a “Footprint Family” of indicators: Definition and role in tracking human pressure on the planet. Ecological Indicators, 2012, 16: 100- 112. [30] Fang K, Heijungs R, de Snoo G R. Theoretical exploration for the combination of the ecological, energy, carbon, and water footprints: Overview of a footprint family. Ecological Indicators, 2014, 36: 508- 518. [31] Rockstr?m J, Steffen W, Noone K, Persson ?, Chapin III F S, Lambin E F, Lenton T M, Scheffer M, Folke C, Schellnhuber H J, Nykvist B, De Wit C A, Hughes T, Van der Leeuw S, Rodhe H, S?rlin S, Snyder P K, Costanza R, Svedin U, Falkenmark M, Karlberg L, Corell R W, Fabry V J, Hansen J, Walker B H, Liverman D, Richardson K, Crutzen P, Foley J A. A safe operating space for humanity. Nature, 2009, 461(7263): 472- 475. [32] Kitzes J, Galli A, Bagliani M, Barrett J, Dige G, Ede S, Erb K, Giljum S, Haberl H, Hails C, Jolia-Ferrier L, Jungwirth S, Lenzen M, Lewis K, Loh J, Marchettini N, Messinger H, Milne K, Moles R, Monfreda C, Moran D, Nakano K, Pyh?l? A, Rees W, Simmons C, Wackernagel M, Wada Y, Walsh C, Wiedmann T. A research agenda for improving national Ecological Footprint accounts. Ecological Economics, 2009, 68(7): 1991- 2007. [33] Galli A, Weinzettel J, Cranston G, Ercin E. A footprint family extended MRIO model to support Europe′s transition to a one planet economy. Science of the Total Environment, 2013, 461- 462: 813- 818. Assessing the natural capital use of eleven nations: an application of a revised three-dimensional model of ecological footprint FANG Kai* InstituteofEnvironmentalSciences,LeidenUniversity,Leiden2333CC,Netherlands Over the past years a continuously expanding list of ecological indicators termed “footprint” has been introduced to the scientific community, with the aim of assisting policy makers in better understanding the pressures that humanity places upon our planet. Nowadays footprint-type indicators have grown in interest and popularity, and the sustainability issues they are addressing have been far beyond the original scope. The mathematics behind the criterion of strong sustainability, for instance, has been demonstrated from the perspective of ecological footprint. As a consequence, accounting for natural capital use becomes one of the most compelling topics in the fields of footprint analysis. A three-dimensional (3D) model of the ecological footprint has been developed for the measurement of the human-induced natural capital use. This model is unique from other ecological footprint models in the sense that it allows, for the first time, a simultaneous assessment of the flows and stocks of natural capital at the regional and land levels. This paper starts from the idea of operationalizing the 3D model in a more accurate and robust way. To that end, we critically review the classical version of the 3D model, and propose to prevent unintended deficit shifting by tracking the appropriation of the capital flows and the depletion of the capital stocks among diverse types of land use. Using a revised version of the 3D model, the natural capital use for eleven nations throughout the world has been evaluated by means of three key indicators, namely the footprint size, the footprint depth, and the 3D footprint. It is indicated that over the past 10 years, a change has been witnessed with respect to international distribution of the appropriation of natural capital flows and of the depletion of natural capital stocks. In evaluating the spatial and temporal characteristics of natural capital use among these nations, four categories have been classified as follows: (1) double-high flows and stocks use category which is observed in US, France, and Germany (during the latter six years); (2) double-low flows and stocks use category observed only in India during the first two years; (3) the category with low flows appropriation and high stocks depletion observed in UK, Germany (during the first four years), Italy, Japan, India (during the latter eight years), and China; and (4) the category with high flows appropriation and low stocks depletion observed in Canada, Brazil, and Russia. Our findings suggest that the spatial distribution of national natural capital use is largely driven by not only natural resource endowment but also social and economic expansion. This is the reason why the intensity of natural capital use in developed nations in general is significantly higher than that in developing nations, even though the gap is narrowing. A negative correlation has been identified between the appropriation of flows and the depletion of stocks. More specifically, the resource-rich nations usually result in a high national footprint size per capita and a relatively low national footprint depth, while the resource-poor nations, on the contrary, have a low national footprint size per capita and a high national footprint depth. Our analysis implies that many industrial countries, in particular developing nations, follow the evolution process of natural capital use from low intensity to high intensity. The 3D ecological footprint model has the potential to uncover the link between human demand for natural capital and the process of national industrialization. Ultimately, this paper lays out some priorities for further improving natural capital assessment through the combination of footprint family and planetary boundaries under a multiregional input-output model. natural capital; ecological footprint; three-dimensional model; international distribution 國家公派留學基金項目(20113005) 2013- 08- 02; 2014- 07- 14 10.5846/stxb201308022011 *通訊作者Corresponding author.E-mail: fang@cml.leidenuniv.nl 方愷.基于改進生態足跡三維模型的自然資本利用特征分析——選取11個國家為數據源.生態學報,2015,35(11):3766- 3777. Fang K.Assessing the natural capital use of eleven nations: an application of a revised three-dimensional model of ecological footprint.Acta Ecologica Sinica,2015,35(11):3766- 3777.2 結果與分析

3 結論與討論