知識建構:從理論到實踐 *

——來自香港的經驗

陳 娬,龍美霖

(華南師范大學 教育信息技術學院,廣東 廣州 510631)

知識建構:從理論到實踐*

——來自香港的經驗

陳 娬,龍美霖

(華南師范大學 教育信息技術學院,廣東 廣州 510631)

香港知識建構教學項目是在香港政府力推信息技術提高學生學習能力以及重視大學對中小學教學改革支持的背景下開展的。它以知識建構理論為實踐基礎,卻又對理論進行發展和提升,使理論轉變為更適合香港教學實際的知識建構實踐模式,具有堅持原則指導、重構教材、混合式教學和善用問題支架等特點。通過弗蘭德斯視頻分析法和觀察法,對選取的一個真實課例進行分析,可以發現香港知識建構教學實踐是行之有效的。整個項目為我們在重視教師培訓與協作、理論到實踐的轉換等有著一定的啟示。

知識建構;理論;實踐;香港

隨著知識創新所創造的財富在社會生產中所占的比重越來越大,教育也由傳統的注重知識傳授轉為學會學習,更為重視深入的學習和創新能力的培養。加拿大多倫多大學的Scardamalia和Bereiter兩位教授1987年提出了知識建構理論,其核心思想是幫助學生在協作的氛圍中追求新知識,主動承擔高水平和長期的知識工作的責任,對新時代的學習有了更深刻的闡釋和要求。香港開展知識建構實踐已有10余年的經驗,在把知識建構從理論變為實踐上有著成功的經驗;同時,香港與內地的文化有著諸多相似之處,在教育理念和方法上也頗為相近。本研究將對香港開展的知識建構教學實踐進行分析,以期對我國基礎教育教學改革提供有益的借鑒和啟示。

一、背景

香港作為全球金融中心,自回歸后一直非常重視信息技術在教育中的應用。1997年,前特首董建華在首份施政報告中就提出將實現資訊科技教育普及化;1998年,香港教育統籌局出臺了《與時并進——善用資訊科技學習五年策略1998/99-2002-03》的政策文件全力推進教育信息化工作。這份文件也代表著香港的資訊科技教育實現了由技術學習到資訊科技應用的轉變,重視通過信息技術推動教育范式的轉變,提高學生共通能力、培養終身學習的習慣。此后,香港教育局分別于2004年和2008年推出了第二和第三份資訊科技教育策略,分別是《善用資訊新科技開拓教學新世紀》和《適時適用科技學教效能兼備》,進一步明確要加強學生和教師利用信息技術開展學習和教學的能力,并規劃了如何推動信息技術融入教學和學習當中。

與此同時,香港政府十分重視信息技術應用于教育的研究工作,更希望本地大學能夠積極發揮作用,利用理論上的前沿研究推動實踐的科學發展。2004年開始的“大學-學校支援計劃”就專門為這一活動提供了渠道,鼓勵大專院校學者協助學校開展與課程發展相關的工作。此計劃不但鼓勵學者研究成果的轉化,同時還為參與的教師提供多種便利,如減少一線教師的教學時數,以便于他們能全心全意地參與教學改革。

2012年,經合組織的學生能力國際評估計劃電腦化評估中,香港學生表現優異,閱讀能力在44個國家和地區中排名第三,解難能力和數學能力則排名第四[1]。這些成就的取得與香港重視信息化教育推動課程改革,著力培養學生的探究能力是密不可分的。

正是由于香港非常重視信息技術對于教育發展的重要作用,而且將這種推動準確定位于信息技術幫助學生提高學習能力,知識建構在香港有了非常好的發展環境。香港知識建構教學實踐自2001年啟動,目前已經歷了三個項目的深入發展。三個項目都圍繞知識建構而展開,關注了教學改革的不同方面,取得了驕人的成果,吸引世界各地研究者和教師的關注和學習。這3個項目分別是2001至2004年的“知識建構社群計劃”;2004至2006年的“設立一個可持續,擴充的知識建構型學校網絡”;以及2006年至今的“香港知識建構教師網絡”。

目前正在開展的“香港知識建構教師網絡”由香港大學教育學院的Jan van Aalst博士和Carol Chan教授主持。項目通過在線討論和學校課程的整合,支持在學校開展知識建構的網絡教師的教師專業發展,并結合當前課程改革強調質量、團隊協作和終身學習等目標,著力提高學習和教學質量。通過這些項目,香港大學的教授與一線教師組成了一個共同進步的研究團體,研究在基礎教育中如何促進學生的知識建構水平的同時,促進教師的專業發展。

二、知識建構理論概述

Scardamalia和Bereiter兩位教授認為傳統教育關注學生個體習得知識的情況,以教師傳授知識為主,知識內容經過老師的嚴格規劃;而新的學習觀則強調以學習者為中心,開展建構性學習。在新舊學習觀念對比的基礎上,他們提出知識建構是創新、檢測和提高認知人工制品的過程,注重學生學習的精神狀態和集體知識的推進。

Scardamalia和Bereiter觀察到,在學習過程中,孩子產生觀點很容易,但是對觀點進行持續改進就需要付出很大的努力。知識建構理論抓住這一契機,強調以觀點為中心,把“觀點的改進”作為一切教學活動和學習活動的目標。個體觀點和集體觀點的改進是評價學生進步和集體知識狀態進步的標準。在課堂上,教師鼓勵學生勇于表達他們的觀點,通過協作不斷地改進觀點,并將觀點的持續改進作為他們的目標[2]。

同時,知識建構理論還強調共同體的知識和集體責任。教學應該在學校中發展與知識創造組織相似的共同體,讓學生像科學家、設計師或知識創新公司的員工那樣從事創造性知識的工作。但知識建構中的知識工作并不是簡單的模仿,而是從實質上推進及教師共同體的知識狀態并將其納入更廣泛的社會知識建構成就之中。這是一個全新的教育實踐視角,人們獲得榮譽不是因為他們自己的觀點,而是因為對組織或共同體的知識進步多做貢獻[3]。

在知識建構教學中,一切的教學活動包括評價都圍繞著“觀點的持續改進”進行,而不以任務和活動為中心。而傳統“基于過程”的教學設計恰恰是強調任務和活動為中心的設計,因而,Scardamalia認為知識建構教學設計不是“基于過程”的,而應遵循知識建構的12條原理進行設計,這樣設計出來的教學才能稱得上所謂的“知識建構教學”。這12條原理是對已在全球各地開展的知識建構教學實踐進行歸納總結的基礎上得出的,來自于實踐,又對其它地區的知識建構實踐給予指導,是知識建構理論的升華結晶。

三、香港知識建構實踐模式分析

香港知識建構教學實踐立足于東方,面臨著東方傳統教學理念已根深蒂固的嚴峻挑戰。而知識建構是以深度建構主義為基礎的新的教學法,在香港的實踐相較于有著一定創新性培養基礎、班額較小的加拿大和美國而言,實施的難度更大。Scardamalia和Bereiter所創立的知識建構,在研究上更注重理論的闡述,在實踐上強調教學應是在對12條原則融會貫通基礎上進行靈活設計的創造性活動。因此,對于注重實踐操作方式和流程的一線教師來說,學習知識建構成了必要的過程,而這一過程中,研究者提供一定的教學流程范例是非常必要的。

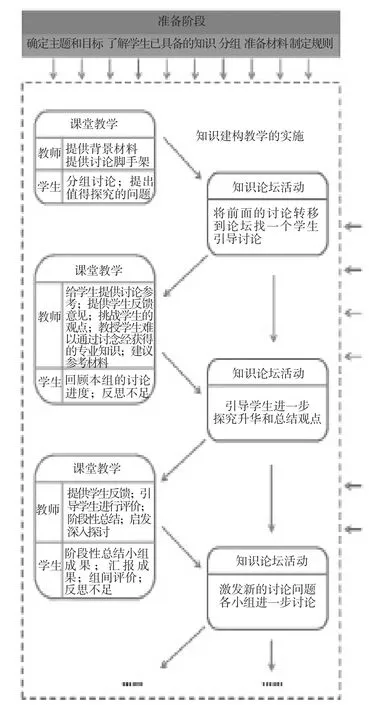

因此,主持知識項目的研究者對香港本地教師共同努力,對設計出來的知識建構方案進行全面的總結歸納,提出了知識建構課程設計模式,如下頁圖1所示。從圖1中,我們可以看出,香港知識建構實踐模式具有堅持知識建構原理的指導,提倡專題式的學習,強調線上和線下兩種學習模式相結合等特點。以下我們將對該模式中的這些特點進行分析,以便借鑒其相關經驗。

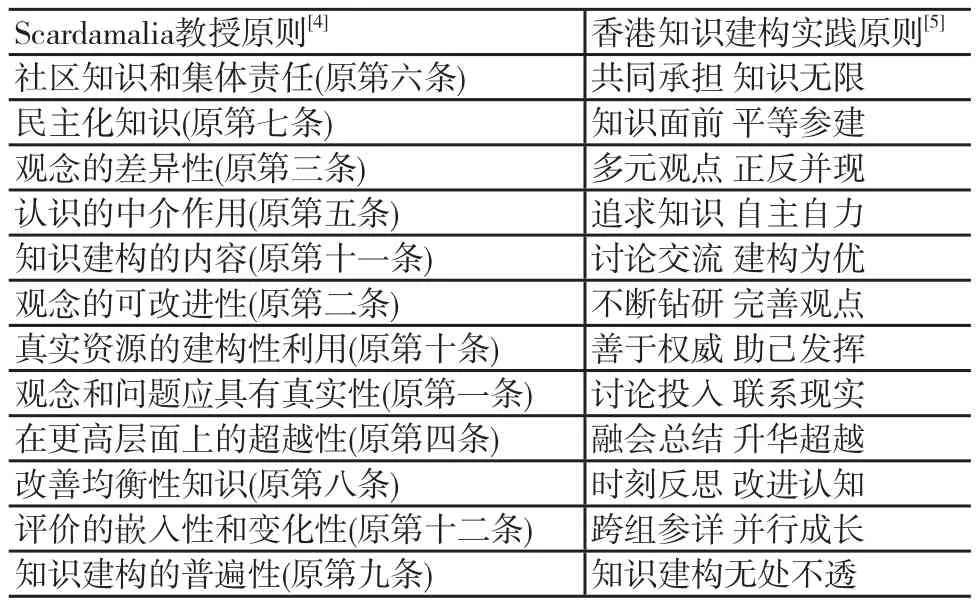

(一)堅持知識建構原理的指導

Aalst和Chan在課題研究中,非常重視教師對實踐的自我反思和總結,認為教師只有在對知識建構的12條原理有清晰的認識和了解的基礎上,才能將知識建構原理融入到自己的教學當中,才能更好地評價學生是否在進行知識建構,其知識建構水平到達哪個層次。為此,他們結合香港地區的教育情況和學生傾向于獨立思考,不善于協作,重視學習成績等特點,對Scardamalia教授提出的12條原理進行了重新闡述,方便教師和學生的理解和掌握。Scardamalia教授提出的原則與香港實踐中改造后的原則的對比表(如下頁表1所示)。

圖1 知識建構課程設計模式

可以看出,經過Aalst和Chan改造后的知識建構實踐原則更易理解,操作性更強;尤其值得我們注意的是,實踐原則得到了重新排列(表1香港知識建構實踐原則從上至下的順序),能對應于知識建構課程設計模式的不同階段,進一步成為了每個階段學生和教師應達到的目標,在實踐層面上豐富了知識建構的發展。

為了更好地體現知識建構課程設計是基于原則這一特點,同時促進教師在實踐中的反思和進步,Aalst和Chan要求教師能完全理解知識建構的12條原理,并在自己的知識建構教學設計方案中寫出哪個步驟體現了知識建構的哪一條原理。同時,Aalst和Chan還指出不但教師要理解知識建構的原理,學生也需要理解這些原理的內涵,以指導他們提高討論的層次和知識建構的水平。由于這12條原理比較抽象,學生未經過討論會很難理解,所以,在知識建構的實踐中很多老師都采用“邊討論、邊經歷、邊滲透”的策略,使學生體會什么是一個好的討論、好的知識建構過程,從而使知識建構原理慢慢滲透進教學當中。

表1 知識建構原則對比表

(二)重構教材內容或設計聯系實際的知識建構主題

香港中小學教材的體例與內地較為相似,常常是由分散的主題組成的短章節,知識點被肢解,缺乏系統性。學生基于教材只能進行片段和分散式的學習,不利于學生進行知識的深入推進。Aalst和Chan建議教師們將學科內容進行重構,將相關單元的知識點綜合起來設計主題;或者“聯系現實”,選擇與學生生活經驗密切相關、學生感興趣的議題進行探究;甚至可以跨學科合作進行主題的設計。

在主題式學習上,研究者和教師注意到并非所有的教學內容都適合開展這種主題式的知識建構。在香港的考試制度下,學生的學習壓力大、學時有限,基礎知識必須由正常的講授課堂來完成。因此,在知識建構項目中,每位教師每學期只計劃設計和實施1-2次知識建構專題活動,甚至是花半年的時間讓學生把一個專題做得全面和透徹。

(三)線上和線下討論相結合

從香港知識建構課程設計模式圖中我們看到,香港的知識建構實踐非常重視混合式的學習,既發揮面對面教學的優勢,方便教師分階段地推動知識建構的深入開展;又利用知識論壇(Knowledge Forum,它是由Scardamalia和Bereiter設計和開發的異步教學平臺),方便學生協作學習,讓每一位學生得到平等的發言機會。

面對面的討論可以讓教師對學生做得不足的地方進行適當的引導、給學生提供知識或資料的補充等,從而引導學生回顧筆記、反思不足、進行自我評價或組間互評。線下討論重在教師對學生的引導,有利于課堂知識建構文化的建立。線上討論則是學生在知識論壇開展協作式討論,教師僅輔以少量的干預。在開始線上討論時,討論的問題一般是線下討論問題的延續,而學生在線上討論的過程中,也可能會產生新的問題進行討論。

在具體的實施過程中,線下討論是線上討論的基礎,學生在面對面的課堂中建立起了知識建構文化,學生才更容易把這種變化延續到網絡上,使線上討論成為線下討論的延續和推進。二者相互補充,共同推進主題討論和知識建構不斷向前發展。當線上討論進行到某個階段,教師發現學生存在一些不足的地方,而這不足不能被日后的小組獨立的探究所克服。這時,教師就可以利用自己的專業知識,在課堂上為學生提供更多的資訊和參考材料,對學生進行引導,或者給學生直接講解一些專業知識。這樣,每次面對面的指導和交流后,學生在知識上得到一定的提升,當他們再回到知識論壇進行討論時,會發現他們的討論較之前深入、視角增多。而在新一輪的線上討論中又會產生新的問題和不足,再由教師在線下討論中引導解決,如此線下討論和線上討論交替開展,使學生的討論層次逐漸提高。

(四) 搭建討論腳手架引導學生思考和討論

知識建構與傳統協作學習最大的區別是,協作學習通常由教師確定討論的問題,由學生完成任務。但這仍屬于教師的先設思路,無論學生的興趣是否在這些問題中,也只能在當中選擇比較有興趣的問題開展討論,而知識建構則一般由教師引導學生自己得出想要探討的問題,在這一過程中,教師可以通過鼓勵的方式引導學生討論合理的問題,也能發現學生的創新,從而得出學生自己想探討的問題,這使整個教學過程充滿了不確定性,也對教師的教學提出了更高的要求。同時,在知識建構課堂中,每位學生都應積極思考,自己提出問題來,這對于習慣于接受式教學的學生來說是非常大的挑戰。在課程教學設計的細節中,香港非常重視搭建討論腳手架,逐步引導學生思考和討論;同時,搭建腳手架的目的是為了提高學生的思維水平,最終目的是學生在沒有腳手架的情況下,也能獨立地進行探索。

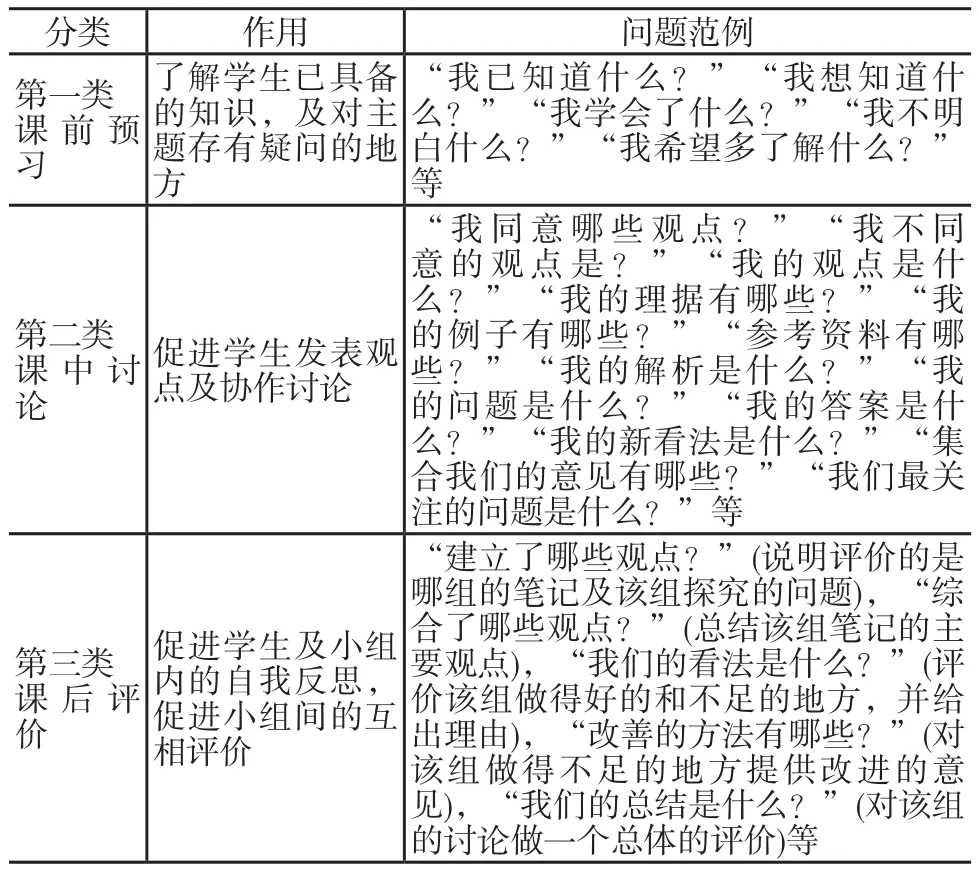

問題式支架是香港知識建構中常用的討論腳手架。學生剛拿到一個主題時,通常是茫然無措的,不知道怎樣才能形成好的探究題目。問題式支架可以為學生的討論提供明確的方向,讓學生的討論“有法可依”,而且能有效訓練學生如何深入思考問題和開展討論,使他們的思路和觀點表達更加清晰;同時系統性強的問題支架還能推動學生未來的學習,在養成提出問題并協作式地解決問題的習慣后,即使問題式支架不再出現,學生也能保證思路清晰、思維敏捷,高效地解決問題。教師在開展線下討論時,通常會把問題支架以工作紙的形式列出來,引導學生思考填答。而開展線上討論時,教師只需把設計好的問題支架在知識論壇上生成,學生就可以根據需要使用。香港知識建構實踐中的問題支架策略分為三類,如表2所示。

表2 問題支架策略的分類、作用及舉例[6]

四、香港知識建構實踐效果個案分析

經過十多年的發展,香港知識建構實踐創新了一整套教師知識建構教學的模式和方法,參與知識建構教學的學生在學習能力、思維能力、綜合素質等各方面都得到了提高,而教師的專業發展也得到了提升,積累了豐富的教學案例及教學經驗,涉及語文,英語,通識,個人、社會及人文教育,物理,化學,生物等多個學科。為研究知識建構課堂對于教師和學生的改變,我們對香港知識建構教學的一個課例進行分析,希望從課堂風格以及學生知識推進兩個方面探索其具體的變化。

(一)課堂流程

本知識建構課堂共兩節,大約90分鐘,執教者是中文科X老師。X老師運用知識建構教學法已有5年,積累了豐富的教學經驗。授課班級為9年級,但并不是X老師常帶的班級,其日常語文教師正著手開始知識建構教學的探索。這兩節課是專題研究起始的線下討論課,其后還安排了其它課堂討論和線上討論,以深化學生對專題知識的理解和探究。

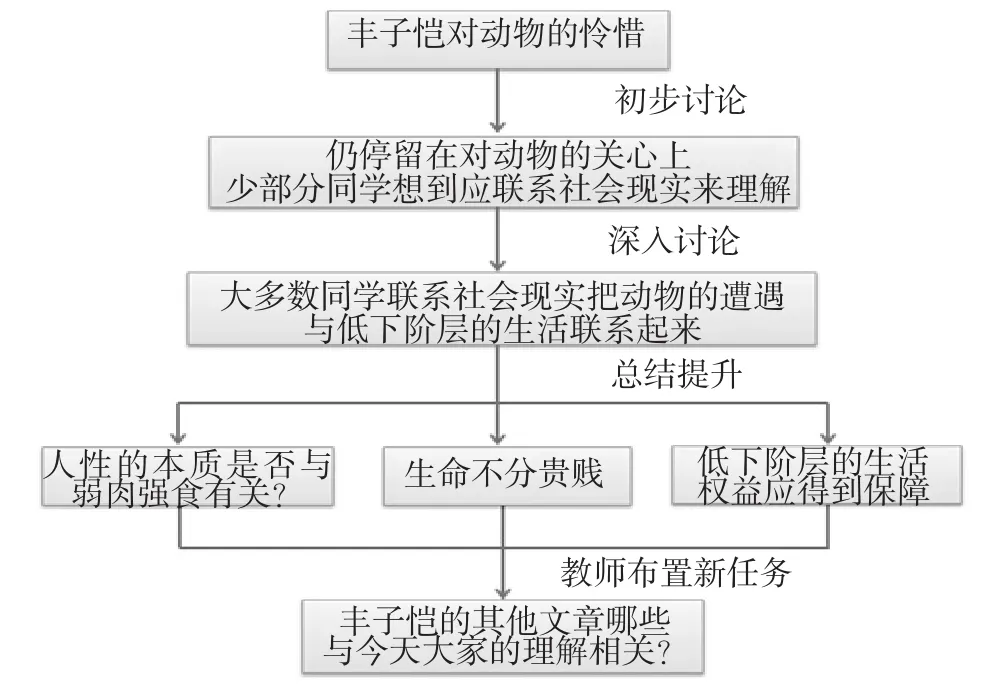

X老師選擇了是香港中學必讀材料《豐子愷散文選集》中的《憶兒時》《蝌蚪》《蜜蜂》這3篇文章作為切入點,希望學生可以借此探討作者的感情世界,故把這個探究的主題定為“豐子愷的感情世界”。X老師這節課的教學實施過程分為3個環節:

1.初步討論

在學生課前閱讀規定文章并填寫問題工作紙的基礎上,教師先就課前學生的觀點進行質疑——“你們的觀點是否能完整地體現豐子愷的感情世界”,組織學生以小組的形式進行初步探究。每個小組通過協商討論得出“全班最值得討論的問題”,寫在大白紙上并全班交流。

2.深入討論

教師引導學生對上一環節討論得出的問題作深入的探討。每個學生分到一張便利貼,方便學生的獨立思考,針對各組在第一環節中得到的問題,把感興趣、認為值得全班討論的一道問題選出來,并嘗試回答這道題,思考“通過探討這道題,可以了解到豐子愷的哪些感情”。

3.總結提升

在以上充分討論、交流以及個人獨立思考的基礎上,教師請學生總結“豐子愷感情世界想表達什么”;然后,教師利用問題支架,使學生對課前和課中的討論、認識的變化或學到的知識做出總結和分享。

(二)課堂風格分析——從視頻分析的角度

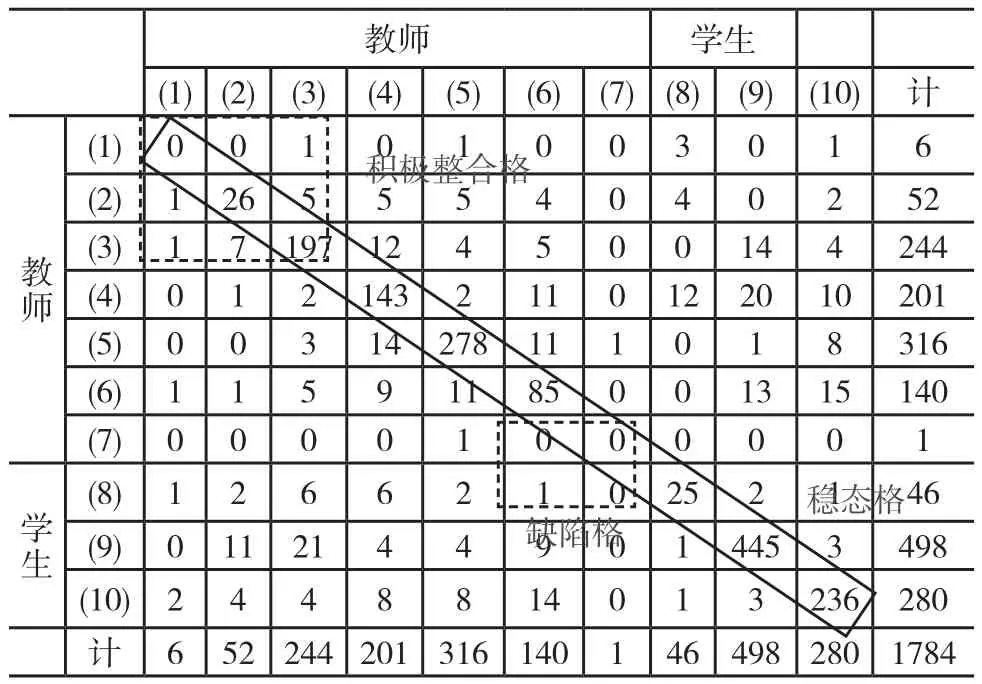

根據Flanders互動分析編碼系統,我們對X老師的課進行觀察,每隔3秒鐘采樣一次,將采樣結果輸入到Flanders互動分析系統輔助軟件進行處理,形成遷移矩陣(如表3所示)進行量化分析。

表3 X老師課堂視頻分析遷移矩陣

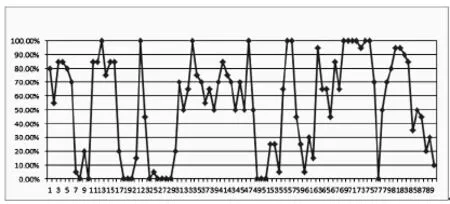

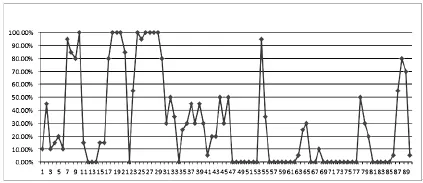

由表3的數據,教師語言比率為53.81%,學生語言比率為30.49%,沉默比率為15.7%。其中,教師的語言比率占一半的比率,是因為X老師是一位非常活躍的老師,在90分鐘的課堂時間里經常重述學生說出的好的觀點或積極引導學生的有效交流。圖2和圖3分別是以分鐘取樣繪制的教師和學生言語百分比動態特征曲線圖。可以看出,教師100%占據課堂的時間點與學生的數量相當,而課程剛開始時安排給學生發言的機會非常多,到課堂后半段時間,老師不斷的總結并推動學生的知識建構,則給予了學生更多思考的時間。

從表3、圖2和圖3中我們也可以發現,課堂沉默的比例較高,這是因為教師給予學生思考、用紙筆回答問題的時間較多,而這部分時間遠遠多于課堂混亂和短時間暫停的時間,這說明該課例中學生的參與度比較高。

圖2 教師語言百分比動態特征曲線

圖3 學生語言百分比動態特征曲線

在教師對學生的影響方面,間接影響與直接影響的比值為110.07%,積極影響與消極影響的比值為214.18%。由此可見,教師較傾向于對學生施加間接影響,注重對學生啟發性的提問。在我們的課堂觀察中,也發現教師多次運用“贊揚或鼓勵、肯定學生的觀點、重述學生的觀點”,對學生施加了積極的影響和強化。表2中的穩態格9-9的次數非常高,表明主要由“學生主動發起談話”,學生的談話大部分談話內容都是有見地的,經過學生的獨立判斷,分析和綜合后提出的有一定創意的內容。從弗蘭得斯分析看整節課的教學模式屬于“創造性詢答型”。

(三)知識推進效果

在這次知識建構課中,X老師的主要目標就是讓學生自己探究出“值得全班同學探討”的問題,而這些問題是學生真正關心的、好奇的問題,因此也是學生們愿意去探究的問題,主動權掌握在學生的手中。知識建構強調多元觀點的包容,而不是正反觀點的辯論,因此X教師在教學過程中并沒有直接指出學生問題的好壞,而是通過適當的引導,使學生不斷反思、修正原有的問題和觀點,深化討論,不斷提高討論的層次,推進集體知識的創新。知識建構給予學生民主互助的環境,讓他們在這90分鐘的課程時間里,通過不斷地討論交流,以及獨立反思,實現對豐子愷感情世界的更深入認識。

課前學生們獨立閱讀指定文章后,所提出的問題僅局限于對文章內容的理解,關注的是“豐子愷對動物的同情”“不希望看到人類殺生”“人類對動物的殘忍”等等。然而到課程結束時,學生們歸納總結“豐子愷的感情世界”,其理解上升到了:我們對于生存權利應有怎樣的思考?豐子愷的感情世界事實上是與社會現實聯系在一起的,生命不分貴賤,社會低下階層就像豐子愷筆下的動物們,不應被人鄙視或傷害。學生們的知識推進過程如圖4所示,根據香港知識建構實踐原則,學生們在兩節課上已用到第八條原則。

圖4 學生知識推進的過程

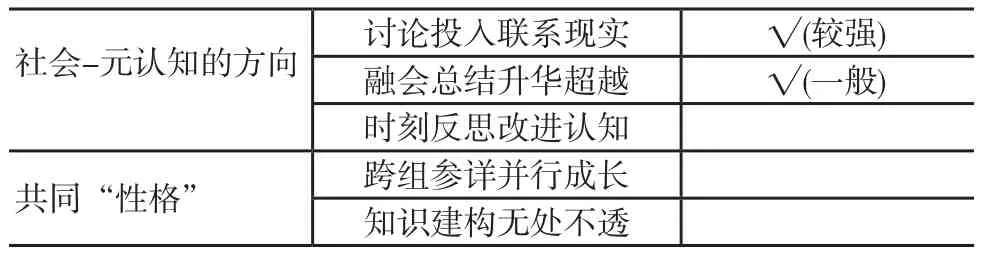

而依據羅陸慧英教授提出的知識建構的四個發展階段,理念的分享及公開探究、進展式探究的開展、社會-元認知的方向以及共同“性格”[9],本次課學生的知識推進已經發展到了“社會-元認知的方向”階段,屬于較深層次的知識建構,如表4所示。

表4 課例知識建構發展層次分析表

續表4

通過以上分析發現,學生在層層推進的討論中,認識得到了不斷提高,知識獲得了創新發展,雖然該課例中的學生才剛開始接觸知識建構這種教學法,但學生在思考問題、討論問題的深度和廣度上都有所轉變。課例中,知識得以推進、學生得以改變有賴于教師的引導,教師給學生創造了一個開放、平等、融洽的課堂文化氛圍,對學生施加間接而積極的影響,使學生積極地思考、主動地發言,推進了集體知識的進步,體現了教師非常高的綜合素質。透過這個課例,也反映了香港知識建構行之有效的實踐效果。

五、結語

知識建構作為新學習思想的一個代表,對于推動學生積極主動地學習,發展協作學習能力和研究能力,實現深度學習是非常重要的,近年來在加拿大、美國、日本、新加坡等地都得到了有力的推動。香港知識建構實踐已有十余年的開展經驗,為師生創設了一個開放、民主的學習環境。香港實踐的初期遭遇了諸如拖慢教學進度,可能影響學生成績等的質疑,但若干年的實踐后,知識建構不但沒有影響學生的成績,還令學生的高級思維水平及探究能力有了很大的提高,學生們也非常歡迎這種自主式的課堂。結合我國開展教學改革項目的實踐情況,香港知識建構項目的推進在重視對教師的培訓,以及重視如何將理論轉化為實踐行動等方面都給予了我們良多的啟示。

在教師培訓上,項目為教師開設了專門的知識建構學習課,到項目的第三個階段更發展了專門的網絡課程供教師們隨時學習。課程內容涉及知識建構理論、知識建構教學實踐案例分享、知識論壇的使用方法以及如何向同學們解釋知識建構等等,從理論的學習到實際問題的解決,為教師快速掌握知識建構教學法提供了良好的環境。尤其值得我們學習的是,教師們的學習也建立起了由教育專家、項目經驗教師和項目新教師組成的知識共同體,過去參與項目的教師與現在參與的教師保持在網上的交流與協作,并采用知識建構的方式進行討論,讓教師們協作式地解決自己在教學中遇到的實際問題,其成果不但在實踐中得到了應用,更成為了知識建構理論的新發展。

在理論到實踐的轉化上,我們可以看出香港知識建構項目團隊在對理論進行重新梳理,在使理論能夠“接地氣”上花了大量的功夫。Scardamalia和Bereiter創立的知識建構理論是以新學習觀、社會認知理論以及分布式認知理論為基礎的深度建構主義[8],在理論的表達上,融入了許多嶄新的概念,如知識共同體、認知人工制品、集體認知責任等等。同時,知識建構強調基于12條原則的教學設計,這固然給了教師更大的空間靈活地運用知識建構教學,但也可能會令初始接觸知識建構的教師感到無所適從。香港知識建構項目組專注于理論到實踐的轉化,在重新解讀十二條原則,提供大量的實踐資料和案例供教師們參考的基礎上,引導教師不斷總結和反思,深化對理論的認識,都有效地推進了知識建構從理論到實踐的轉化。

以香港知識建構實踐為參考,在中國內地實踐知識建構需要面對班級規模過大、跨學科課程整合度不夠、知識建構教學評價與其他教學評價方式不同等問題[9]。但我們相信,隨著我國人才培養觀念的轉變,以及隨之帶來的教師教學和社會教育理念的轉變,知識建構將成為重塑我國教育教學,將教學轉變為創新過程的重要力量。

[1]吳克儉.國際計算機化評估顯示香港學生成績優異[EB/OL].http://www.edb.gov.hk/tc/about-edb/press/insiderperspective/insiderperspective20140402.html,2014-05-06.

[2]Scardamalia, M., & Bereiter, C.. Knowledge building: Theory,pedagogy, and technology[A]. K. Sawyer (Ed.), Cambridge Handbook of the Learning Sciences[C]. New York: Cambridge University Press,2006.

[3]Knowledge Building On-line Teacher’s Course, KB curriculum design general model [DB/OL]. http://lcp.cite.hku.hk/resources/KBSN/Q3/Model01.html, 2014-04-08.

[4]Scardamalia, M. & Bereiter, C. . Knowledge Building[A]. J. W.Guthrie (Ed.), Encyclopedia of Education 2nd ed [C].New York, NY:Macmillan Reference, 2003.1370-1373.

[5]香港大學知識建構網絡支援組.知識建構教師發展網絡計劃教師手冊[DB/OL].http://kbtn-resources.cite.hku.hk/files/UserGuides/TeacherGuideKB_chinese.pdf,2014-03-03.

[6]香港大學教育學院.知識建構教學叢書(三):教學反思[M].香港:香港大學,2011.

[7]Law, N. Assessing Learning Outcomes in CSCL Settings[C]. Taipei,Taiwan:Proceedings of Computer Supported Collaborative Learning,2005.

[8]陳娬.知識建構——認知與技術的融合[J].電化教育研究,2011,(6):15-18.

[9]張義兵,陳伯棟,Marlene Scardamalia, Carl Bereiter.從淺層建構走向深層建構——知識建構理論的發展及其在中國的應用分析[J].電化教育研究,2012,(9):5-12.

陳娬:教授,碩士生導師,研究方向為遠程教育、教育信息化與教學改革(scnuchenwu1@163.com)。

龍美霖:在讀碩士,研究方向為教育信息化與教學改革。

2014年4月15日

責任編輯:宋靈青

Knowledge Building: From Theory to Practice——Experience from Hong Kong

Chen Wu, Long Meilin

(School of Information Technology in Education, South China Normal University, Guangzhou Guangdong 510631)

Knowledge building project in Hong Kong was launched in the circumstances of government attaching importance to promote students’ learning ability by information technology and emphasizing support of teaching reform from university to K12 schools. The practice was based on knowledge building theory, however developed and advanced the theory. It transformed the theory to a knowledge building practice model to accommodate teaching reality in Hong Kong. With Flanders interaction analysis system and observational approach, we had a case study to certify the practice of knowledge building in HK was effective. The project gave us inspiration on taking teachers’ training and collaboration as well as transforming theory to practice seriously.

Knowledge Building; Theory; Practice; Hong Kong

G434

A

1006—9860(2014)08—0093—07

* 本文系國家教育部人文社會科學研究青年基金項目“基于智能虛擬社區的學生集體認知責任培養研究”(項目編號:12JYC880010)的階段研究成果之一。