中國大學生英語書面語停頓語叢的產出特征研究

袁 輝,徐 劍

(江蘇師范大學外國語學院, 江蘇徐州221009)

一、引言

停頓是語言產出流利度的重要標志,一般認為,導致停頓的因素有多種,主要為焦慮、強調、語塞、打斷、呼吸、句法復雜、句子結構邊界等等(O’ Connell & Kowal,1983;Oliveira,2002),但上述結論主要是針對口語產出的。由于研究手段的制約,與口語研究相比寫作過程的實證研究明顯不足(Wengelin et al.,2009 ;Roca de Larios et al.,2008),二語寫作認知過程研究中的“許多開放性的問題依然沒有解決”(Ong & Zhang,2010)。本研究認為,自然的寫作過程在交際方式上有別于口語產出,寫作停頓與焦慮、強調、打斷、呼吸等因素無關,但可能與句子產出過程中寫作者構思內容、確定修改方式、審讀已完成的內容等具體寫作行為有關,寫作停頓更可能與寫作者的認知難度加大相關。Kaufer,Hayes和Flower(1986)曾提出寫作者是按語叢寫作的,語叢之間為停頓間歇,但可惜的是Kaufer等人的這個研究發現被長期忽視(Alves et al.,2012:389)。因此本研究擬采用寫作過程記錄的新手段,重點考察中國大學生英語寫作中的停頓語叢產出特征。

③設時間為t,ad速度v,則由焦耳定律Q=I2Rt=0.1J求出t,由感應電動勢為E=BLv,歐姆定律聯立得到v,最后由運動公式得到運動的位移x=vt,最后得到ad做的功W=Fx=0.4J。

從圖2中可以看出,在保持采動影響系數和瓦斯耦合作用一定的情況下,隨著至應力包裹體距離的增加環向應力迅速減小;采動影響系數增加,距離應力包裹體附近的環向應力增大,隨著距離的增大其影響效果減弱;瓦斯壓力的耦合作用進一步增大應力包裹體附近的應力分布。

語叢(language bursts)是指兩個相鄰停頓之間連續寫作的語言片段,語叢分為停頓語叢(pause bursts)和修改語叢(revision bursts)。停頓語叢表明寫作者對下一步的寫作內容不確定,通常以2秒或2秒以上的停頓為終止點,修改語叢指被修改行為終止的語叢 (Hayes,2012:19),語叢是過程研究中重要的寫作流利性指標(Friedlander,1989)。

二、寫作過程實證研究的技術手段

寫作過程實證研究主要通過共時實驗的方法考察寫作過程的各認知環節(王俊菊,2007),其技術手段大致可分為兩類。第一類主要包括傳統的有聲思維法、口頭匯報法(Kellogg,1987;Van den Bergh & Rijlaarsdam,2007;Torrance,Fidalgo & García,2007), 第二類包括鍵盤記錄、寫作過程錄像、電腦抓屏 等(Levy & Ransdell,1994 ;Degenhardt,2006 ;Leijten & Van Waes,2006),其中鍵盤記錄又可與眼動技術、回溯性口頭匯報等方法結合。與前者相比,鍵盤記錄的技術手段更貼近自然的寫作過程,對被試的認知活動和寫作質量干擾小,實驗抵觸少(Janssen,Van Waes& Van den Bergh,1996;Stratman & Hamp-Lyons,1994)。本研究擬采用鍵盤記錄、有聲思維錄音、作文成品的三元數據采集方法,描寫中國大學生英語書面語停頓語叢的產出特征。

三、研究設計

1 研究問題

(1) 中國大學生英語作文過程中停頓語叢產出的位置有何分布特點?停頓語叢與句子主要成分位置有無對應關系?

停頓語叢的長度與學習者的水平正相關。停頓語叢是寫作流利性的重要指標,其長度代表寫作者一次可以流利產出的寫作內容的多少。語叢長意味著連續寫作的內容多,寫作的流利性高。反之,寫作的間斷就多內容就少,流利性也隨之降低。

(3)中國大學生英語作文過程中停頓語叢產出有何認知加工特點?

2 被試

按照英語專業、非英語專業以及不同的學年將被試分為三組,即非英語專業一、二年級組,英語專業一、二年級組,英語專業三、四年級組。被試選拔分為三個步驟,首先,由各年級學生的英語教師根據學業水平為本組推薦高中低三個層次的被試。其次,通過問卷表在目的被試群中選拔,旨在消除因被試者個性特征差異對實驗可能帶來的負面影響。再次,對被試進行培訓,使其熟悉實驗方法、設備和環境,并參加預熱實驗,選拔過程中淘汰易受環境、設備和實驗方法干擾的被試,最終選定被試18名,每個年級類別3人,每個組別6人,選拔中注意保持了高中低三個水平被試結構的完整性。

3 寫作任務與數據收集

停頓語叢的分布與句子主語位有明顯的對應關系,與謂語、賓語、表語等位置有一定的對應關系,隨著英語水平的提高,寫作者的停頓語叢與句子成分各位置的對應關系逐漸減弱。

4 停頓語叢分布、語叢長度、停頓切點與寫作行為賦碼

因此在停頓語叢的認知加工表征上我們發現,雖然所有學生的停頓語叢產出都受到修改語叢、審讀行為的阻斷,但隨著作文長度、停頓語叢長度的增加以及修改語叢、審讀行為的減少,寫作者作文變得更流利。這也解釋了高水平的寫作者為什么流利性更強。我們認為,停頓語叢產出與修改語叢產出、文中審讀等寫作行為相互交織,大學生英語書面語的產出過程具有非連貫的認知加工特征。

四、研究結果

寫作任務采用命題作文的方式,要求學生在40分鐘內完成一篇議論文,字數不低于150字,但無字數上限。寫作過程中不允許使用詞典等工具,防止對實驗的干擾。研究者采用三元數據的方法收集實驗數據(Alves,2003),實驗過程中對被試的寫作過程進行鍵盤記錄和有聲思維錄音,收集兩種相互驗證的數據。研究者可獲得三種四個相互校驗的數據進行數據分析:電腦寫作過程回放與寫作線性過程文檔、有聲思維錄音、作文成稿。

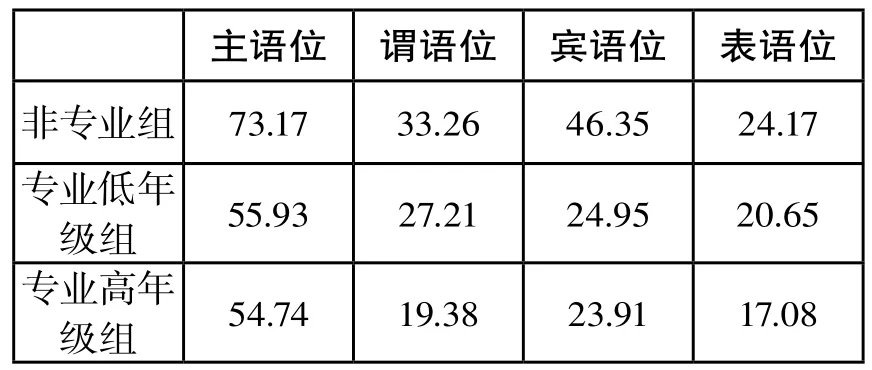

表1 停頓語叢的位置分布(百分比)

停頓語叢的分布與句子的主要成分位置形成一定的對位關系,我們認為有以下幾點原因。首先,對位關系的形成與寫作者的工作記憶(認知加工容量)有關。在產出句子的過程中,寫作者需要將思考的寫作內容儲存在工作記憶中,并暫時記住寫作的句子,但是寫作過程中的工作記憶往往會達到超載的極限值(Olive,2012:485),因此以成分位作為語叢加工的起止點有認知科學依據。其次,對位關系的形成與句法加工的線性順序有關。句子及其成分的產出是線性展開的,以成分位作為認知加工的起止點也有句法依據。我們發現在相鄰成分位的認知加工努力上,前一個成分位上付出的加工努力大,后一個的加工努力就小,反之亦然,這種遞減波的形態也從一個側面反映了對位關系在句法上的依據。第三,從博弈論(game theory)的角度看,寫作作為不斷做決斷的過程(a decision-making process),在線性展開的句子成分序列上,最前位的選擇性最大,而隨著前位選擇的次第完成,后位的選擇可能則逐漸關閉,這也解釋了為什么主語位的對位關系更明顯,為什么對位關系總體呈現前高后低的遞減波形態。第四,對位關系遞減波形態的形成還受到不同成分位置上被加工對象難度的制約。各成分位置上難度較大的從句和低頻詞措辭需要更多的認知加工,也往往導致了更多的停頓。前人研究表明,有40%的停頓語叢與句子包括從句邊界對應(Hayes,2012:21)。第五,寫作者的水平和加工方式是決定對位關系的另一個重要因素,水平較高的寫作者在停頓、修改、審讀等寫作行為上的數據都有所下降,而寫作的語叢長度、作文長度同步遞增,說明寫作者更多地依靠邊寫邊構思的認知加工方式,更少地依靠停頓構思,這也就解釋了為什么高水平的寫作者其停頓語叢與成分位置的對應關系有所減弱。語叢長度基本反映了中國大學生寫作的真實狀態。前人對語叢產出長度的研究結果表明,語叢產出長度與寫作者的水平是正相關的。

我國再審的級別管轄制度歷經向原審法院或者上一級法院申請(1991年民事訴訟法第178條),到僅允許向上一級法院申請(2007年民事訴訟法第178條),再到現今確立的以上一級法院管轄為原則、以原審法院管轄為補充(2012年民事訴訟法第199條)。[9]其中以原審法院管轄為補充,意味著滿足“當事人一方人數眾多或者當事人雙方為公民的案件”時才可向原審法院申請再審。但對于調解書的再審來說,原審法院僅僅作為“補充”是很不足夠的,相反的,法院調解的屬性內在地要求了其再審當以原審法院管轄為原則,以上一級法院管轄為補充。

(2)不同水平大學生的停頓語叢產出長度有何差異?

表2 停頓語叢的長度

本研究中,各組別大學生英語寫作的停頓語叢平均長度在3~5詞之間,水平相鄰組別間的語叢長度差為半個詞長左右(0.7和0.46個詞長),相鄰水平組間無顯著性差異,最高水平組與最低水平組的語叢長度差略大于1個詞長(1.2個詞長),有一定的顯著性。從停頓語叢的長度與學習者水平的關系看,雖然語叢產出的長度在相鄰水平組間無顯著性差異,但整體仍然隨著學習者水平的提高而遞增,停頓語叢的長度與學習者的水平仍然呈正相關關系。這一發現與前人研究提出的語叢長度與寫作水平正相關的觀點一致(Kaufer,Hayes& Flower,1986)。

有研究表明(ibid.),經驗欠豐富的英語母語寫作者的語叢長度約為5~6詞,而Friedlander則發現,漢語為母語的低水平英語寫作者的語叢長度約為2個詞長。在本研究中,被試的語叢長度處于上述兩個數據之間。這個結果與實驗者的教學觀察比較貼合,符合研究者的教學實際狀況。

停頓語叢產出與修改語叢產出、文中審讀等寫作行為交織進行,大學生英語書面語的產出過程具有非連貫的認知加工特征。

從其他句子成分位置看,非專業組被試的停頓語叢與賓語位的對應關系明顯高于謂語位,同時也高于專業組被試在賓語位上的停頓語叢,這表明非專業組學生的認知加工長度低于專業組學生,在線性展開的句子寫作過程中,有接近一半句子的認知加工無法從上一個認知加工位延展至賓語位。而非專業組被試的停頓語叢與表語位的對應關系低于賓語位,這表明停頓語叢與句子主要成分位置是否呈對應關系,不僅受控于寫作者的認知加工長度,還受控于與加工對象對寫作者的難度。

研究發現,在大學生英語寫作過程中停頓語叢的認知加工表征有兩個特點。第一個特點如研究結果一、二所示,大學生尤其是非專業組學生的停頓語叢認知加工容量有限,具體體現在加工過程中,停頓語叢在句子成分位上的線性展開長度較短,停頓語叢的分布與句子的成分位置形成了對位關系,而且語叢產出的平均長度也僅為3~5詞,低于同年齡段英語為母語的普通寫作者(參見表4)。第二個特點是,幾個停頓語叢通常不是連續產出的,寫作者并不是完成一個停頓語叢后即開始下一個停頓語叢的認知加工。在停頓語叢之間,往往交織進了修改語叢加工以及對已完成內容的審讀行為。研究發現,雖然各組別間審讀行為的原始數據無顯著差異,審讀行為呈微弱遞增趨勢,修改語叢的產出量隨著寫作水平的提升呈遞減趨勢,但是由于不同組別被試的作文長度有較大差異,從每百詞的發生頻率看(標準頻率比),修改語叢與審讀行為隨著寫作者英語水平的提高呈清晰的降幅。修改語叢產出量的組間差異顯著,審讀行為數在相鄰水平組間差異不顯著,但最高水平組與最低水平組之間有顯著性差異。

本研究特別關注停頓語叢發生的位置與句子主要成分之間的關系,研究者在數據采集與分析過程中統計了句子各個成分位上的停頓語叢頻率。語叢長度指語叢包含的單詞數,本研究中停頓語叢長度的比對數據為同一被試組的語叢平均長度。2秒與3秒是寫作過程研究常用的停頓切點,考慮到被試的寫作任務是在電腦上完成的,故采用的停頓切點為3秒(Sasaki,2000)。實驗過程中計算機程序自動統計停頓的時長,并保存在寫作過程的線性呈現數據中。寫作行為賦碼指給不同的寫作行為做編碼標記,如停頓語叢、修改語叢、文中審讀等。兩名研究者分別根據寫作線性過程、作文成稿、電腦寫作過程回放、有聲思維錄音確定停頓語叢位置、語叢長度并對不同的寫作行為進行賦碼,然后彼此校驗賦碼結果。三元數據模式的應用,保證了賦碼的信度。

表3 修改語叢、審讀行為、作文長度對比

五、討論

研究發現,大學生在停頓語叢的位置分布上有一定的規律性,主要表現在停頓語叢與主語位有明顯的對位關系,與謂語、賓語、表語等位置有一定的對應關系,其中非專業組學生在主語位上的對位關系尤為顯著,專業組學生在句子主語位上的停頓語叢也達到55%左右。這表明從句子成分分析,主語位是大學生寫作過程中更為重要的停頓認知加工位置,確定句子主語所需的認知加工遠大于謂語、賓語、表語等其他主要句子成分。句子主語一旦確定,其他句子成分所需的認知加工則明顯減少,停頓語叢與上述位置的對應關系減弱。從被試的組間差異看,隨著英語水平的提高,寫作者的停頓語叢與句子成分各位置的對應關系逐漸減弱,主語位的降幅最為顯著,但停頓語叢與主語位仍呈明顯的對應關系,而其他成分位置的對應關系雖然隨著英語水平的提高呈遞減狀態,但降幅不如主語位明顯。這一方面表明對學習者而言主語位始終是重要的句法加工位置,另一方面也表明,隨著寫作者英語水平和寫作經驗的提高,一部分依賴位置停頓進行認知加工的寫作行為被其他寫作認知加工方式取代。

表4 不同水平寫作者的停頓語叢長度

Kaufer 等人的研究表明,本族語普通寫作者的平均產出的語叢長度為5~6詞,中國大學生為3~5詞,符合學習者的實際狀況。中國大學生語叢產出的長度較短,主要受其英語水平的制約,具體又受如下因素控制:第一是前文所說的對外語認知加工的工作記憶容量較小。具體表現為被試在寫作過程中時常借助漢語幫助記憶寫作內容,我們發現這種情況在被試的有聲思維樣本中有一定的代表性,這與Lay(1982)發現的中國學生經常在英語作文中借助母語提取英語詞匯的情況非常類似。第二是具體加工對象的難度也會影響到語叢的產出長度和流利性,比如是加工從句還是提取單詞,是新寫內容還是提取現成的語塊等等。我們的這一發現得到了Newell (1990)等人研究的支持。

鏡頭里,姑娘坐在湖畔一塊矮石上,下巴微揚,秀發被風吹起。高志明屏息斂神,毫不猶豫地撳下海鷗120相機的快門。

戰略性新興產業代表新一輪產業變革和科技革命的方向,是培育和發展新動能、獲取未來競爭新優勢的關鍵領域。“十三五”時期戰略性新興產業擺在經濟社會發展更加突出的位置,大力構建現代產業新體系,推動經濟社會持續健康發展。

寫作過程的特點決定了停頓語叢產出與修改語叢產出、文中審讀等寫作行為相互交織,大學生英語書面語的產出過程具有非連貫的認知加工特征。一般認為,寫作的認知過程分為四個子過程,即構思、產出表達構思內容、監控已寫文本內容、審讀和修改已完成寫作內容(Fayol & Lété,2012:290-291;Flower& Hayes,1980 ;Hayes & Flower,1980), 這就是說,在寫作過程中除了停頓語叢的產出外,還有修改語叢的產出和審讀行為的發生。前人的研究支持并在一定程度上解釋了本研究發現的上述寫作行為交織的現象。Hayes(2012:19)曾提出在寫作過程中修改語叢約占語叢產出的10%~15%,本研究發現,中國大學生的修改語叢與英語為母語的寫作者相比更多,中國大學生的英語寫作過程顯得更支離破碎,產出的連貫性更低。

由于建筑工程自身的社會影響力較大,其施工技術的選擇與應用已經突破了建筑物本身的實用價值等領域,同時也是社會發展進步的支撐點,相關工作人員需要具備深層次的技術處理能力,確保整個建筑工程的安全性和科學性。與此同時,在施工管理上,也要與新型技術相結合,做好施工現場的實時監督以及檢驗工作,避免出現規模較大的施工問題。

六、結語

在大學生英語書面語的停頓語叢產出過程中,停頓語叢的分布與句子主要成分形成了一定的對位關系,其中主語位對應關系明顯,隨著句子的線性展開,這種對位關系總體呈現前高后低的遞減波形態。而隨著被試英語水平的提高,不僅寫作者的停頓語叢與句子成分各位置的對應關系逐漸減弱,其停頓語叢產出的平均長度也相應增大,停頓語叢長度與學習者的水平正相關。在寫作過程中,停頓語叢產出與修改語叢產出、文中審讀等其他類型的寫作行為交織在一起,使得中國大學生英語書面語的產出過程具有突出的非連貫認知加工特征。

[1]Alves, F. TriangulatingTranslation[C]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company,2003.

[2]Alves, R. a.et al. Effects of Handwriting Skill, Output Modes, and Gender on fourth Graders’ Pauses, Language Bursts, Fluency,and Quality[A]. In V. W. Berninger (ed.) Past, Present, and Future Contributions of Cognitive Writing Research to Cognitive Psychology[C]. New York: Psychology Press,2012.

[3]Degenhardt, M. Camtasia and Catmovie: Two Digital Tools for Observing, Documenting and Analysing Writing Processes of University Students[A]. In L. Van Waes et al. (eds.) Writing and Digital Media[C]. Amsterdam: Elsevier,2006.

[4]Fayol, M. L. & b.Lété. Contributions of Online Studies to Understanding Translation from Ideas to Written Text[A]. In M. L. Fayol et al. (eds.) Translation of Thought to Written Text While Composing[C].New York: Psychology Press,2012.

[5]Flower, L. & J. R. Hayes. The Dynamic of Composing: Making Plans and Juggling Constraints[A]. In L. W. Gregg & E. R .Steinberg(eds.) Cognitive Processes in Writing[C]. Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1980.

[6]Friedlander, a.c.The Writer Stumbles: Some Constraints on Composing in English as a Second Language[D]. Carnegie Mellon University, 1989.

[7]Hayes, J. R. Evidence from Language Bursts, Revision, and Transcription for Translation and Its Relation to Other Writing Processes[A].In M. L. Fayol et al. (eds.) Translation of Thought to Written Text While Composing[C].New York: Psychology Press,2012.

[8]Hayes, J. R. & L. S. Flower. Identifying the Organization of Writing Processes[A]. In L. W. Gregg & E. R. Steinberg (eds.) Cognitive Processes in Writing[C]. Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1980.

[9]Janssen, D., L. Van Waes & H. Van den Bergh. Effects of Thinking-aloud on Writing Processes[A]. In c.M. Levy & S. Randsdell (eds.)The Science of Writing: Theories, Methods, Individual Differences and Applications[C]. Mahwah: Lawrence Erlbaum, 1996.

[10]Kaufer, D. S., J. R. Hayes & L. S. Flower. Composing Written Sentences[J]. Research in the Teaching of English, 1986, (2).

[11]Kellogg, R. T. Effects of Topic Knowledge on the Allocation of Processing Time and Cognitive Effort to Writing Processes[J].Memory and Cognition, 1987, (15).

[12]Lay, N. Composing Processes of Adult of ESL Learners[J]. TESOL Quarterly, 1982, (2).

[13]Leijten, M. & L. Van Waes. Inputlog: New Perspectives on the Logging of On-line Writing [A]. In K. P. H. Sullivan & E. Lindgren(eds.) Studies in Writing: Computer Key-Stroke Logging and Writing: Methods and Applications[C]. Oxford: Elsevier,2006.

[14]Levy, c.M. & S. E. Ransdell. Computer-aided Protocol Analysis of Writing Processes[J]. Behavior Research Methods,Instruments and Computers, 1994,(26).

[15]Newell, a.Unified Theories of Cognition[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1990.

[16]O’Connell, D. c.& S. Kowal. Pausology[A]. In W. a.Sedelow & S. Y. Sedelow (eds.) Computers in Language Research2 [C]. Berlin:Mouton, 1983.

[17]Olive, T. Working Memory in Writing [A].In V. W. Berninger (ed.) Past, Present, and Future Contributions of Cognitive Writing Research to Cognitive Psychology[C]. New York: Psychology Press,2012.

[18]Oliveira, M. The Role of Pause Occurrence and Pause Duration in the Signaling of Narrative Structure[A]. In E. M. Ranchhod & N.J. Mamede(eds.) Advances in Natural Language Processing[C].2002.

[19]Ong, J. & L. J. Zhang. Effects of Task Complexity on the Fluency and Lexical Complexity in EFL Students’ Argumentative Writing[J]. Journal of Second Language Writing,2010,(19).

[20]Roca de Larios, J. et al. The Foreign Language Writer’s Strategic Behavior in the Allocation of Time to Writing Processes[J].Journal of Second Language Writing,2008, (17).

[21]Sasaki, M. Toward an Empirical Model of EFL Writing Processes: An Exploratory Study[J]. Journal of Second Language Writing,2000, (3).

[22]Stratman, J. & L. Hamp-Lyons. Reactivity in Concurrent Think-aloud Protocols: Issues for Research[A]. In P. Smagorinsky (ed.)Speaking About Writing: Rejections on Research Methodology [C]. Thousand Oaks:Sage Publications, 1994.

[23]Torrance, M., R. Fidalgo & J. N. García.The Teachability and Effectiveness of Cognitive Self-regulation in Sixth Grade Writers[J]. Learning and Instruction,2007,(17).

[24]Van den Bergh, H. & G. Rijlaarsdam. The Dynamics of Idea Generation during Writing: An Online Study[A]. In M. Torrance et al.(eds.) Writing and Cognition[C]. Amsterdam: Elsewer, 2007.

[25]Wengelin, a.et al. Combined Eyetracking and Keystroke-logging Methods for Studying Cognitive Processes in Text Production[J].Behavior Research Methods,2009, (2).

[26]王俊菊. 二語寫作認知心理過程研究述評[J]. 外語界,2007, (5).