規則的多重含義

——基于法律語言的實踐性視角

王青蘭

規則的多重含義

——基于法律語言的實踐性視角

王青蘭[1]

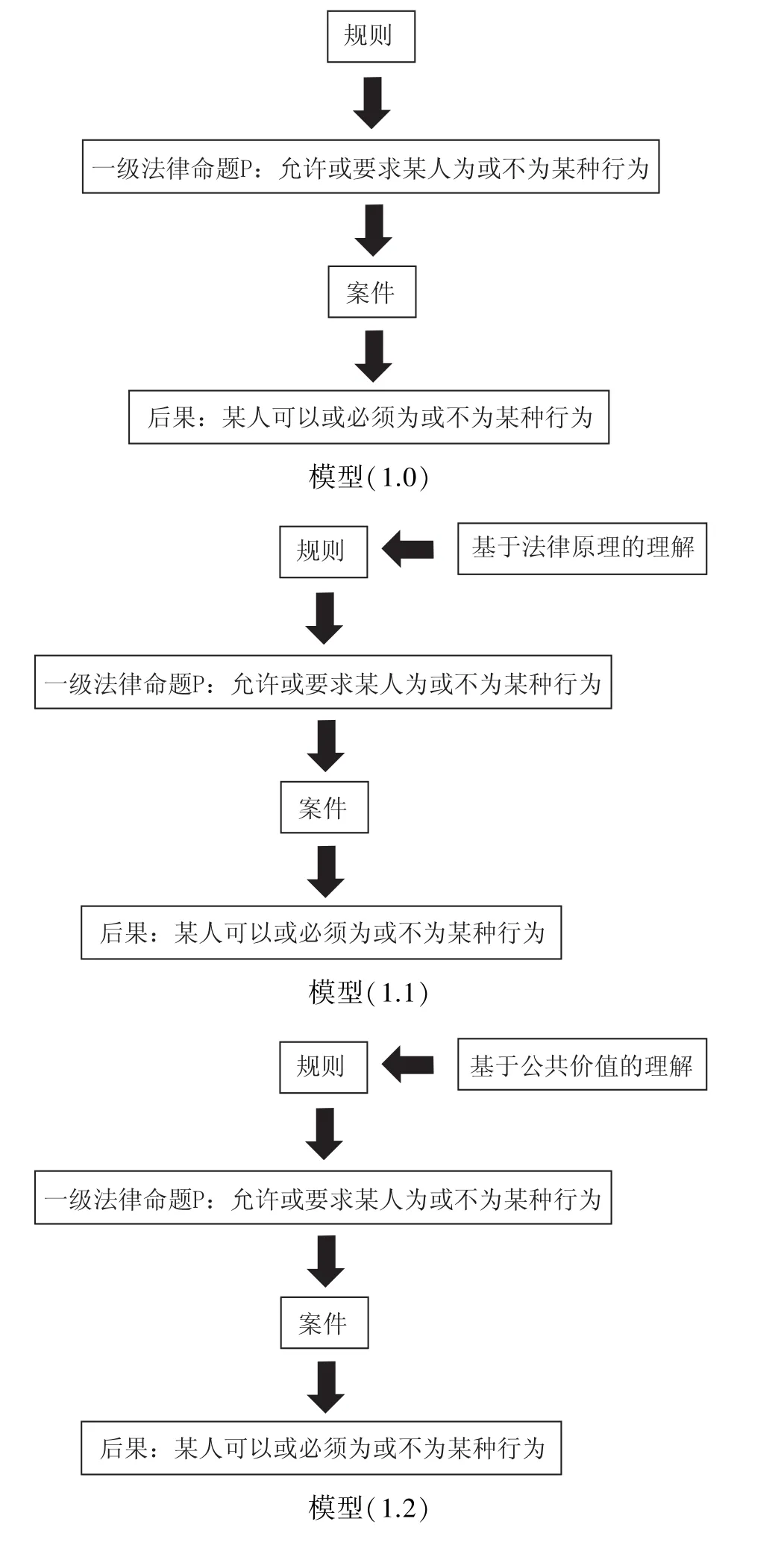

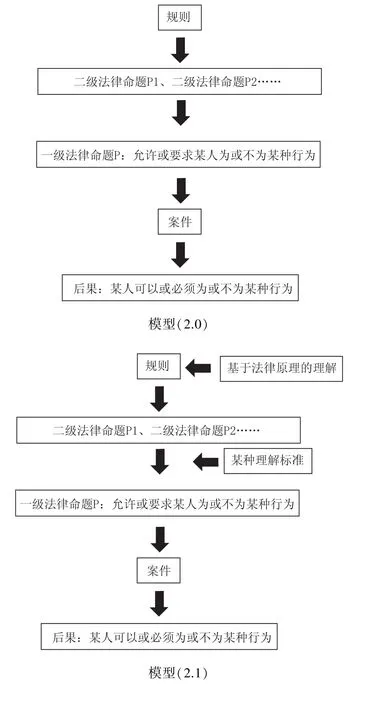

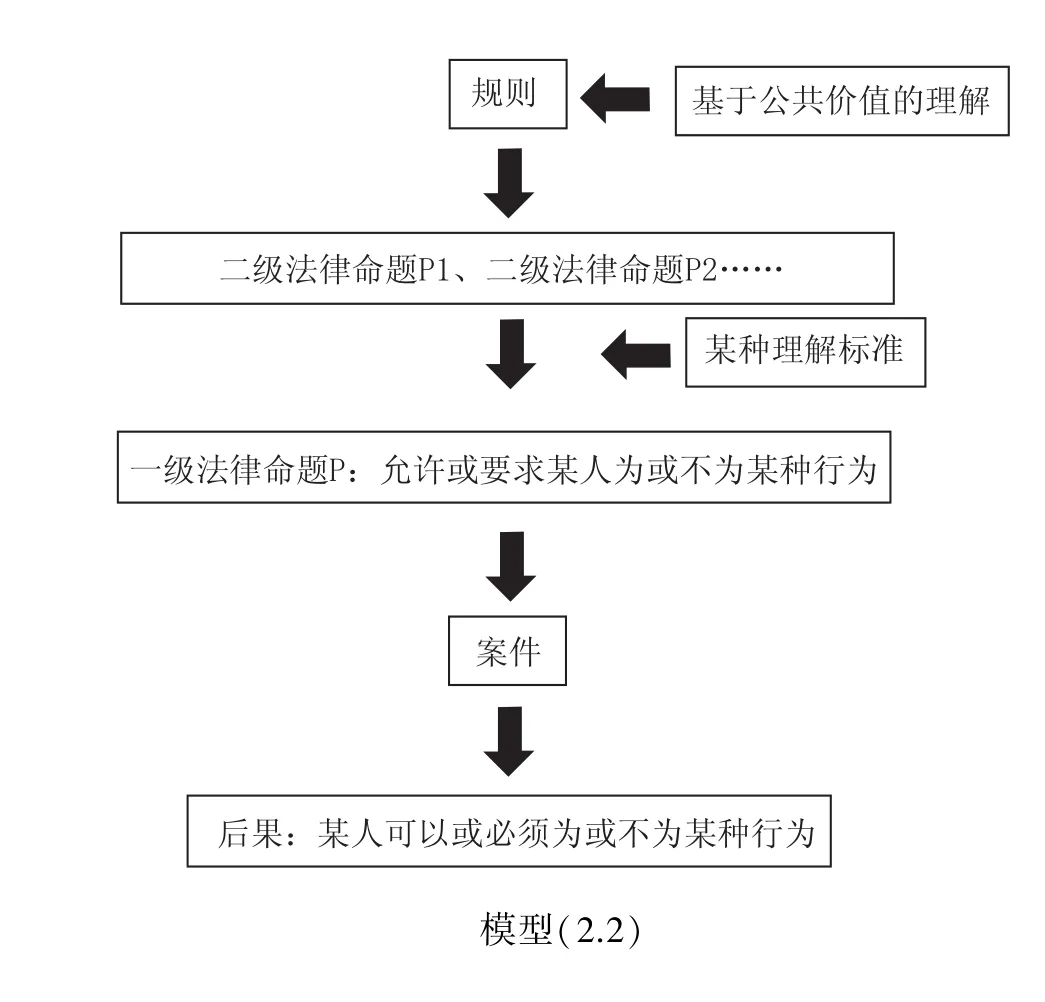

表述規則的語言所具有的先天缺陷是導致規則多重含義的重要原因,其解決方式包括“語言優先于規則”與“規則優先于語言”兩種路徑。如何透過語言的表面來發現規則后面的法律命題,是法官的重要工作。在大多數情況下,司法實踐的規則都可以通過“一級法律命題”在具體案件中得到清晰的適用,卻仍不可避免地會出現多個相互競爭的“二級法律命題”現象。依據法律共同體的法律原理主義來理解,可以過濾掉規則用語的普通含義,得出一個一級法律命題,或者為相互競爭的普通含義的二級法律命題提供一個更高的選擇標準,也不能完全規避有歧義的理解。此時,我們會下意識地在相互沖突的多個法律原理主義的二級命題中尋找超越現存法律原理的東西,如利用公民論壇中的公共價值主義的理解來試圖終結命題間的沖突。這的確能解決部分問題,卻仍無法為規則提供一個唯一正確的法律命題。或許,訴諸某些更高意義的“真”可以達到確定性的目的,但這種方式往往不具有實踐的參考意義。事實上,正如本文通過模型所展示的那樣,由規則任命的法官并非從一個大而空的真理概念開始其法律實踐,相反,他們勤勉地通過法律原理主義或公共價值主義的層層論證,讓規則及其背后的法律命題在具體案件中得到適用。通過這些實踐,逐漸形成了法律用語的一般性理解,使得規則具備了適用上的客觀性,從而破解了規則的多重含義問題。

法律;規則;語言;命題;確定;實踐

引言

相比較神明裁判或決斗等其他可選擇的方式,法律作為解決糾紛的一種手段,具有無可替代的優先性。但在司法實踐中,人們常常會對規則背后的法律含義產生爭議,從而引發法律體系內部的“糾紛”。法律規則要想真正承擔起解決糾紛的職能,必須先平息其體系內部的矛盾。規則之所以會產生模糊與爭議,有諸多原因,其中最重要的一個原因在于表述規則的語言本身的先天不足。在語言的進化過程中,不斷精細化的語詞表述與概念分類,為語言的規范性適用創造了條件。但作為一種中介工具,語言無法精確地翻譯思想,于是,當某一思想通過語言表述出來讓他人知曉并理解時,從思想到語言再到他人理解這一過程中難免徒生各種變數。[1]就如同那個著名的“禿頭悖論”所展示的那樣——沒有一根頭發是禿頭,增加一根也是禿頭,那增加到哪一根就不是禿頭了呢?在沒有一個明確標準的情況下,“禿頭”這樣的普通用語也無法在嚴格的邏輯推理中得到適用。哈特將這種語言功能的本質缺陷描述為語言所具有的“開放性結構”[2]H.L.A.Hart,The Concept of Law,Oxford university Press,2012,p.123.,這就導致以語言為媒介表述的法律文本無法精確反映立法意圖與法律本質,對規則理解的爭議由此產生。

為了能夠在多重含義中獲得對法律規則的正確理解,人們主要采取兩種方式來彌補語言傳導的缺陷性,即“語言優先于規則”的方式以及“規則優先于語言”的方式。其中,“語言優先于規則”的方式又可以細化為兩種:第一種以標準的一般含義來解釋法律規則,即從字面上來理解有歧義的語詞在法律中的運用,傾向于一種語言學上的理解;第二種以標準的特殊技術含義來解釋法律,即人們常說的專業術語。“規則優先于語言”,指的是規則可接受的含義是在特定規則的理解與實踐中形成的,這種含義能夠被法律文本通過語言來表達,從而成為正確解釋規則的基礎。

那么,究竟哪一種對規則的理解才是可接受的呢?與其大費周章地去尋找一個前景不明的規則與語言的優先性排序,我們還不如將它們放在某一特定的實踐背景中,去檢視可能碰撞出來的火花。因此,本文試圖在語言與規則之間建立起法律命題的重要地位,并探討特定背景中法律命題的選擇問題。如果我們選擇的場域背景足以還原真實法律實踐的各種可能場景,且規則在這些不同的場景中得到了具體的應用,那么我們就能得出一個或更多關于規則多重含義問題的綜合性結論。

一、隱含在規則與語言背后的法律命題

在“語言優先于規則”或者“規則優先于語言”的兩種不同路徑中,我們必須要引入“法律命題”這一重要概念,并將其作為規則與語言間的重要分析橋梁。本文的一個基本立場是,任何對法律有用的理解都將提供一個對法律命題的理解。在這里,“法律命題”僅僅指這樣的一種陳述,即法律允許或者要求一個或一群特定的人作出或者不作出某種行為的一般性陳述。此外,“規則”在本文中通常是作為“法律規則”的簡要表述,相比較更為概稱的法律而言,規則指向的是法律的具體形態。此外,“法律文本”則是對法律實踐中能夠表述為規則的語言的一種寬泛性理解,側重于規則用語言以成文或非成文的方式所表述的面向。

(一)法律命題的主觀形式與客觀形式

盡管法律規則是用語言表述的規則,但這種“語言表述”與“規范實質”相結合的雙面性并不意味著我們預設了一種可以同時兼顧這兩個面向的特殊理解模式。在人類社會早期,法律命題以一種相對簡單的主觀形式出現——法律全部執掌在貴族手中,民眾無從知曉,解釋法律是貴族享有的特權,因此任何一種對法律的解釋都會形成一個悠意的法律命題。[1]F.Kafka,The Complete Stories,trans.Willa and Edwin Muir,ed.Nahum N.Glatzer,Schocken Book,1971,p.437.到了現代,認為法律命題只有在司法的具體實踐過程中才能被確定下來的規則懷疑主義論調,則是披著現代外衣的法律命題的主觀形式。此時,法律只是法官所持的一方當事人應為或者不應為某種行為的觀點,除此之外,我們無法識別出任何普適性的法律命題。當我們將法律理解為一種通過事先告知作為或者不作為某種行為以避免爭端的糾紛解決方式時,法律命題便進入了客觀形式中。此時,法律命題早已存在于糾紛出現之前,法律命題是由法官發現的,而不是由法官創造的。

無論是法律命題的主觀形式還是客觀形式,都反映了法律語言的一個基本特征,即具有強制性的,允許或要求行為人作為或者不作為某種行為的一般性陳述。套用麥考密克的說法,這種法律語言的特征非常形象地展示了法律的他律性,即法律能夠要求我們做自己不情愿或沒有考慮過的事。[1]Neil MacCormick,The Relative Heteronomy of Law,European Journal of Philosophy,1995,3(1):pp.69— 85.對作為糾紛解決結果的法律命題的主觀形式而言,這種他律性意味著事后的規制。而對于旨在為人們的行為提供事前指導以避免糾紛的法律命題的客觀形式而言,法律語言的他律性則要求給定的規則必須清楚地表明什么是法律所允許或要求的行為,即一種事前規制。不盡如人意的是,在具體的司法實踐中,從已給定的規則中辨識出什么是法律所要求的行為本身往往也會成為一個裁決的爭議點。

(二)一級法律命題與二級法律命題

本文談到法律命題時,一般指的是用來表述“什么是法律所允許或要求的行為”的一種陳述。如果一個規則能夠清晰且毫無爭議地在具體案件中傳達“什么是法律所允許和要求的行為”的話,那么我們就將這個法律命題稱為“一級法律命題”,它其實就是自己所表述的規則的等價物。如果一個規則背后出現了相互競爭的“什么是法律所允許或要求的行為”的多種陳述的話,那么我們都將其命名為“二級法律命題”。如果在具體的實踐中,某一個二級法律命題得到了適用,我們就可以說,這個二級法律命題轉化成了一個一級法律命題,因為法官可以通過自由裁量權,賦予二級法律命題司法適用的正當性,從而使得這個命題成為規則的等價物。但這種轉化,僅僅在具體的案件中才有效。因為一旦新的糾紛產生,已被適用的法律命題可能需要與其他的二級法律命題重新競爭成為一級法律命題。

在司法領域,法律命題的研究重點在于它是否能夠適用于具體案件。但在哲學領域,對命題的使用卻一直局限于命題所陳述的內容,且極其關注這種內容能否被證明是真的還是假的。此時,我們需要將法律命題看成陳述“什么事情是應該發生的”一種規范性表述,其作用主要是“用來鼓勵、改變和約束人的行為及目的,而不僅僅是對它們進行描述”[1][美]查爾斯·L.斯蒂文森:《倫理學與語言》,姚新中、秦志華等譯,北京:中國社會科學出版社,1991年,第26頁。。因此,本文不想陷入那些毫無必要的爭議之中,我們必須承認以陳述為本質的法律命題本身并不會造成法律命題的真假問題,除非我們有探究這樣一種陳述內容真假的需要。探究法律命題的他律規范性與調查該法律命題的陳述是否事實存在是兩個完全不同的問題,“你應該做什么”不等于通過經驗的觀察統計能夠得出所有人都做了這件事。法律命題與自然科學中的命題是兩個不同的概念,法律命題并不描述任何一種規律性的行為,相反,這些命題只規定人的行為,即規定應當作為或者不作為某種行為。那種認為調查命題中的陳述是否存在就是在調查已存在的法律命題所表述的真假值問題,是本文力圖要避免的研究誤區。

二、兩個爭議的維度

無論是主觀形式還是客觀形式,法律命題最終都會體現在法律文本(成文或者非成文)之中,并通過該文本,讓人們得知什么樣的行為是規則所要求或允許的。尤其當法律命題以客觀形式出現的時候,試圖從一個法律文本中明確獲取什么是法律所要求的行為是一個相當復雜的問題。文本是由語言構成的,語言的開放結構或者說表達缺陷導致了規則文本的意義并不總是清晰的,我們需要檢視的是當我們引入規則的多重含義問題時,這種不確定性會如何影響我們獲知法律所要求或允許的行為的過程。關于規則的多重含義問題,主要涉及兩個基本的爭議,分別是法律材料是否確定的問題,以及如何理解法律的問題。

(一)法律材料的確定性與不確定性

有關規則的多重含義的第一個爭議維度是關于法律材料是否確定的爭議。一個極端的立場認為,指導人們行為的法律規則是優先于具體案件中的權威裁決而確立的,因此,可適用的法律材料在進入司法程序之前已然確定,法官事先便能清晰地得到指導案件判決的客觀法律命題;而另一極端的規則懷疑主義立場卻認為,法律命題僅在其主觀的形式中存在,法律材料是不確定的,我們無法識別出法律命題,直到法官在司法實踐中為爭議一方提供了一個應該如何行為的陳述,此時,法律命題才以一種規則的形式表現出來。

事實上,司法實踐中的法律材料通常是確定性與不確定性的混合物,就規則背后的法律命題而言,也是一個主觀法律命題與客觀法律命題的混合。但我們無法給規則或者法律材料設立一個確定或者不確定的分類標準,因為只有在對法律的通常理解無法滿足司法實踐的需要時,法律材料的不確定性問題才會浮出水面。而且,通過法官的論證,這種不確定性會被中止。當然,也可能在糾紛尚未出現時便產生了關于法律材料確定與否的爭論,但只要不存在相關利益方引入訴訟來檢驗這個問題的話,那么這個所謂的法律材料確定性與不確定性問題將一直潛伏,直至規則被引入訴訟過程當中。因此,只要這種不確定性沒有通過訴訟得到曝光,那么法律材料的確定性就可能會占上風。相應地,它也更加準確地反映了法律材料是一種確定性與不確定的混合物,規則背后的法律命題也是主觀法律命題與客觀法律命題的混合物。這種確定性和不確定之間的張力作為事實存在,可以通過不同方式得以解決或待解決。但無論結果如何,司法實踐都不會為我們提供一大堆明顯確定或者明顯不確定的法律材料。

這種法律材料確定性與不確定性的緊張關系會涉及另外一種沖突,即我們應該如何理解法律規則的沖突。

(二)對法律理解的沖突

雖然有關法律理解的學說眾多,但我們可以將其歸納為兩個不同的基本面向:一種面向將法律看成一個法律職業共同體所獨享的專業化知識,任何對規則的理解都必須限制在這個共同體所公認的法律原理之內;另外一種面向則將法律視為一個公民論辯的論壇,在這個論壇里所產生的各種關于道德、政治與社會價值的觀點都會影響到我們對規則的理解。

為了論述的方便,我們將這兩個面向的對法律的不同理解命名為“法律原理主義”和“公共價值主義”。在這兩個對法律理解的不同面向之中,一個極端的法律原理主義立場認為,對規則文本的理解必須嚴格從法律職業共同體所獨享的原理化知識出發;另一個極端的公共價值主義立場則認為,社會批判與公民論辯是對規則理解的唯一合理方式——通過適當理解社會運行的客觀政治或者道德規律,從而獲得一個法律要求我們如何行為的確定命題。如果將法律規則放置于一個經驗的觀察中,我們發現的是法律原理主義和公共價值主義的混合物,抑或這兩個面向間劍拔弩張的關系。因此,本文并不試圖通過對法律的實踐模型化來辨識出任何一種確定性或者不確定性維度的組合,或者辨識出法律原理主義與公共價值主義的不同立場。我們的興趣不在于歸納法律的不同理解,相反,我們只是借助這些不同的理解來構建規則多重含義問題的可能模型,并發掘司法實踐中影響從語言到規則的傳遞過程的不確定性因素。

三、類型化的規則多重含義問題

接下來,我們會借助模型的構建來展示司法實踐的可能場景,從而直面規則的多重含義問題。同時,基于對法律的不同理解,我們會將模型細化為基于狹義的法律原理主義理解的模型和基于公共價值主義理解的模型,所有這些模型都是本文進一步分析的基礎。

(一)一級模型與二級模型

1.一級模型

2.二級模型

(二)語言與規則的優先性抉擇

在一級模型(1.0)中,我們看到一個平常無趣的司法實踐圖景。該模型中的法律語言已經成功地履行了“傳達什么是法律所允許或要求的行為”的職責,我們無須再去探究法律用語的更好理解,規則本身就是一條可直接適用于具體案件的毫無爭議的一級法律命題。在司法實踐中,通常稱這種案件為簡單案件,在這里去追究什么是規則背后的真命題是沒有任何意義的。因為在模型(1.0)中,如果我們說P是一個真正的法律命題,那么它可以代表什么是規則真正想要表達的東西。但這個所謂的規則背后的真正含義并不是法律本身,它只不過幫助我們指出了以下問題,即P是不是一個法律命題的準確表達。

如果所有的法律命題都可以落入模型(1.0)的情況,那么我們可以想象出這樣一個烏托邦,在這里,規則所表述的對人的行為的要求都能夠被清晰地傳達出來,法律機器被塑造成一個完美的智能糾紛解決機,法官只是簡單適用規則,而無須反思一般的法律原則或共同體的價值背景。

模型(2.0)則勾勒出疑難案件的場景,在這個場景中,用以表述規則的語言本身產生了若干可能的意思。引發多重含義的因素有很多,第一個誘因便是“使用無能”現象,即無法準確且有效地使用語言而產生了歧義與混亂。作為一種交流的手段,語言只要通過人這一中介使用便會產生這種危險,但我們可以通過不斷地加強語言使用者的語言能力來規避這種風險。第二個多重含義的誘因便是“語言的開放結構”,即使語言被使用者恰當且準確地使用,它作為一種交流的媒介也容易出現歧義與不精確。當語言在一個抽象或概括性的層面上使用時,這種缺陷表現得尤為明顯。此時,需要將抽象化的語言進一步具體化,從而提煉出一個較為精確的含義。我們將這種用更加規范化與精細化的一般含義或專業含義來解釋法律的方法,稱為語言優先于規則的進路。

法律語言作為一種精英語言,不太可能因為“使用無能”而引發多重含義問題,卻不可避免地會出現開放結構的問題。作為一種行為準則,法律用語往往是抽象且概括的,我們必須通過在實踐中對抽象語言不斷提煉,來應對具體問題。所以,在具體的司法實踐中,我們通常面臨的是如何解決具體糾紛中一般術語或者抽象性規則的開放結構問題。此時,人們似乎有理由相信,如果我們將規則用語表述得更加精確與細致,就能成功規避模型(2.0)的麻煩,從而退回到一級模型(1.0)中。

從本質上來說,這種語言優先于規則的進路屬于一種對現有語言實踐的理解,即通過人類更加專業化的分工實踐來提煉出語言的一般性或專業性含義,從而解釋法律,為語言的使用照亮前路。使用無能和開放結構缺陷之外是現實的語言實踐,這種語言優先于規則的進路可以提供一種新的解決視角,但通過這種方法獲得的對規則文本的理解與在實踐中獲得的對規則文本的理解,從方法論的角度而言有著根本的不同。前者是一種語言優先于規則的解釋進路,即用語言標準的一般含義或者特殊技術含義來解釋規則;后者則是一種規則優先于語言的進路,即認為規則可接受的含義是在特定規則的理解與實踐中形成的,這種含義能夠被法律文本通過語言來表達,從而形成正確解釋規則的基礎。

的確,我們可以通過更好的語言能力或填補開放結構的方式來獲得對法律的更好的理解,并借助語言的技術性理解來獲得法律所要求的行為的確切表述。但這些方法遠不能解決多重含義問題。所以,當我們面對多重含義的問題時,語言優先于規則的進路的確能夠解決部分問題,但遠遠無法滿足實際需要。我們應當將法律語言放置在這樣的考量之下——當法律文本出現多重含義的危險時,法官的任務不僅僅是利用專業的法律語言知識來解釋法律,更重要的是,他應當在具體的案件中向當事人與普通民眾澄清什么是法律所要求的行為。因此,法律語言的多重含義問題并非語言分析的首要問題,而是法律適用的首要問題。我們需要明白,在多種可供選擇的多重含義的艱難抉擇中,規則通過適用以推動法律的發展,從而使得人們清晰地得知,什么才是法律所允許或者要求的行為。

四、撥開多重含義的迷霧

二級模型(2.1)和(2.2)向我們展示了規則優先于語言的解釋進路,它們都立足于對規則文本的一個更為廣義的理解:一端是將規則文本納入法律職業共同體所共享的法律原理之網的法律原理主義視角,另一端則是將規則文本視為規制人與人之間行為的社會、政治以及道德成果的公共價值主義視角,后者比前者的理解更為寬泛。這兩個視角的采用,并非為了標示本文的某種特定立場,相反,我不會站在任何一種立場來展開論述,因為無論將規則的最終含義定位在一個狹窄的法律共同體內部還是一個寬泛的公民論壇中,我們都無法僅通過其中的一種方式來獲得對實踐中規則適用于具體案例的唯一解釋。一個規則可以適用于具體案件的論證和這個規則被視為法律原理的一部分,或者被視為公民論辯成果的一部分是三個不同的概念。只有在具體的個案語境中,對規則的理解基于可接受性的相互競爭,規則背后的法律命題才能被過濾出來。

(一)對規則的法律原理主義理解

模型(2.1)中的確存在這樣一種可能性,即通過現有的法律原理而產生對規則唯一正確的理解。倘若這樣,那些沒有經過法律培訓的人對規則所產生的理解,則會變得可有可無。對于那些掌握了法律原理的人來說,這里的確只存在一種可能的含義,從而產生一個唯一可能的一級法律命題。于是,我們回到了模型(1.0)的情景去處理具體案件,盡管該案件此時是基于對規則的一種法理式理解。

如果確實存在一個標榜為“唯一正確”的法理式理解,那么就一定存在一個辨析標準,誰有能力將自己對法律的理解宣稱為整個法律共同體的理解,誰才是法律帝國的王者。的確,我們可以毫無爭議地在一個油嘴滑舌的黑心商人與一個提供合理意見的專業人士之間進行區分,但當我們面對兩個學識豐富的專業人士提供的合理卻相互沖突的意見時,我們就難以抉擇了。這是任何一個認為規則存在唯一正確的法理性解釋的學說都必須要面對的問題。如果無法回答這個問題,這種聲稱規則存在唯一正確的法理性解釋的學說也必將失去公信力。所以,我們承認唯一正確的法理性解釋是有可能存在的,并因此而得到一個一級法律命題,此時便進入到了模型(1.1)的情況;一旦對這個一級法律命題的確定存在疑問,我們就只能回到模型(2.1)的情況中。

那么,為何是由法律人而不是普通民眾來決定規則背后的法律命題呢?法律原理主義理解之外的其他可能含義,如規則字面上的普通含義,會在那些并未熟練掌握法律原理的人中引起共鳴。既如此,為何一個普通民眾或一個水平低劣的律師就無法在這些普通含義中也提出一個所謂的法律命題呢?與法律職業共同體對規則法理式的理解相比,這個法律命題必然會被視為一個經驗上的“假”命題或者一個價值上的“錯誤”命題嗎?答案當然是否定的。事實上,受法律職業化的影響,各國法律語言的風格都具有鮮明的專業特征,句法結構冗長且好被動,并大量使用古語、外來語和專業術語,規則條文晦澀難懂。一個通過法律原理主義理解所獲得的法律命題,在具體個案中得以適用的關鍵在于其專業上的技術優勢,而不在于其經驗意義上的真或者其價值上的絕對正確。

當意識到法律文本的含義是由法律專家而不是被規制行為的普通民眾所決定時,不安的民眾試圖替換掉那些自己無法理解的法律條文,以減少法律原理主義在專業上的技術優勢。但即使這種“法律語言簡明化”運動讓閱讀法律條文如閱讀通俗讀物那般暢快淋漓,也無法排除產生歧義的可能性。此時,面對多個相互競爭的通俗理解,吵吵嚷嚷的民眾們可能更加傾向于去睿智的法學家或更高的權威那里尋求幫助,于是沖突的解決便開始向規則文本的法律原理主義理解靠齊,正如前面所描述的那樣。

因此,當規則用平白通俗的語言表達也產生多重含義時,即使不存在一個單一明確的法律原理主義理解,我們也很難想象自己不去采取一種法律原理主義的理解方式。首先,任何受到多重含義挑戰的規則文本都不是孤立的,而是法律的一部分,考慮到現代法律體系的龐雜與繁復,一個基于法律共同體專業知識的法理式理解就不可避免。[1]Morris Cohen,Jurisprudence As a Philosophical Discipline,The Journal of Philosophy,Psychology and Scientific Methods,1913,10(9):pp.225—232.其次,一旦我們意識到對于語言的普通使用會產生不止一種含義,一個更為專業和小眾的語言使用方式便會出現,以解決語言因普通使用而產生的理解歧義。當然,對法律語言的通俗理解是民眾理解法律的基礎,這些相互競爭的普通含義都會被視為一種潛在的法律原理主義理解。法律人所使用的專業用語與民眾使用的普通用語雖然存在明顯的區別,但在這些明顯的法律原理主義要素外,也包含著一些不那么明顯的法律原理主義理解,它們將自己置身于因語言的普通使用而產生的多重含義之中,參與到一個什么是公認的法律含義的競賽中去。

利用語言的普通理解或者法律原理主義理解,我們可以挖掘出規則背后的一個一級法律命題,如此便落入了一級模型的范疇。但如果我們挖掘出的是多個相互競爭的二級法律命題,那么就會出現二級模型中的情景。此時,如果我們再次利用一種法律共同體的特殊理解,選擇出一個符合法律原理主義理解的一級法律命題并應用于具體案件,那么在二級模型中,從模型(2.1)向模型(2.0)的過渡則是順理成章的事。但如果實踐中多個二級法律命題無法通過法律原理式的理解得出一個一級法律命題,那么試圖從模型(2.1)過渡到模型(2.0)便是沒有任何前景的事情。因為這一情形下的順利過渡依賴于我們是否能夠通過一種法律原理主義的理解,對同樣基于法律原理主義的理解而引發的相互競爭的多個二級命題進行抉擇,并最終得出一個可以適用于具體案件的一級法律命題。這就好比實踐中,我們常常無法通過求助于語言的普通使用來規避普通用語的沖突,因此我們也無法總是通過求助于一個法律原理來解決法律原理之間的沖突。

因此,倘若我們認為通過純粹的法律原理主義理解,可以獲得規則文本后的唯一確定的一級法律命題,我們便會過渡到模型(1.1)的范疇。不幸的是,與模型(1.1)為我們展示的圖景相反,在現實的法律實踐中,我們沒有辦法機械地在法律原理之網的庇護下,守住規則確定的烏托邦之城,而且,由于我們只在法律職業共同體所掌握的法律原理之網內考慮問題,那么我們所得出的法律命題必然缺乏對整個社會共同體價值的反思,也缺乏對一般法律原理的批判性反思。各種僵硬且冰冷的法律原理將以一種毫無爭議的方式展示在規則對案件的適用過程之中,模型(1.0)中展示的法律機器,在模型(1.1)中進化成了一個更加高智能的糾紛解決機。這部機器儲存了豐富且完整的法律知識,法官如同一個精美的技術官僚,帶著法律的孤傲機械地輸出判決。

(二)對規則的公共價值主義理解

既然規則的多重理解問題無法在狹窄的法律原理之網內得到解決,那么,一種更為實際但也備受爭議的方式由此進入我們的視野,那就是求助于公共價值來理解法律,即將規則理解為公民辯論的成果。前面所討論的模型(2.1)的運行過程能夠通過模型(2.2)的替代再次啟動,即我們用一種基于公共價值的理解來替換掉相對狹窄的法律原理式理解,從而克服規則的多重含義問題。

在模型(2.2)中,我們同樣會先從這樣一個假設入手,即通過對法律的公共價值理解,得到一個調整人與人之間關系的唯一正確的法律命題。同樣,對模型(1.0)稍作調整,我們能夠得到模型(1.2),最后,同模型(1.1)一樣,法官仍如同一個精美的技術官僚,只不過他適用的不再是法律知識,而是一個更為寬泛的關于社會的公共與道德價值的考量,法官甚至被視為將道德或者習慣演變為法律的法源之一。[1]John Austin,Lectures On Jurisprudence:Or the Philosophy of Positive Law,ed.Robert Campbell,John Murray,Vol.2,1911,p.536.某個公共價值主義式的規則理解之所以被剝奪了成為法律命題的資格,僅僅是因為其在模型(1.2)中沒能把握住規則文本唯一正確的公共價值含義,但這個判定的過程在模型(1.2)中不會被展示,因為模型(1.2)并不存在一個從二級命題中挑選一級命題的過程,所謂的命題真假在這里并未扮演實質性的角色。而在模型(2.2)中,存在兩種情況:一種是因為模型(1.2)中的公共價值主義理解產生了不止一種含義時,便進入模型(2.2);另一種是當模型(2.1)中的法律原理主義理解產生了不止一種含義時,便進入模型(2.2)。無論是哪種情況,最后都可能面臨模型(2.1)中的兩難悖論——無法有效地通過求助公共價值來規避公共價值的沖突。

至此,我們已經修正了模型(1.0)中的兩個限定性條件:模型(1.1)和模型(1.2),但是無論是通過對語言的普通含義的理解,還是經由法律原理的解釋,甚至通過廣義的公民辯論的熔煉,我們在模型(1.1)和模型(1.2)中最終都能直接得出一個唯一正確的一級法律命題,而跳過了二級命題競爭的階段。在這里,命題的“真假”問題,變成了一個不折不扣的偽命題,因為此處沒有為“真”的內在標準預留辯論的空間,“真”成了一個冗余的概念。也許,在模型外的敘述層面,它可以用來表述關于法律命題真還是假的一種描述,但也只不過用來指涉法律表述的準確性。

如果通過法律原理主義或者公共價值主義的理解,我們能夠過濾出規則的可能含義,那我們能否利用這兩種標準來判定法律命題的真假?很明顯,答案是否定的。如果在模型(2.1)和模型(2.2)中,我們尋求模型(1.1)和模型(1.2)作為一個關于“真”的外部標準用以解決普通用語的多重含義問題,所謂的命題的真假問題其實是對一個含義更為深刻的概念——正確或者錯誤——的一個較弱意義上的替代,因此在這里討論命題的真和假也是無用的。

另一方面,如果我們不能建立一個單一的法律原理主義或者公共價值主義的標準,以達到模型(1.1)或模型(1.2),我們就會在模型(2.1)或者模型(2.2)中留下多重含義的隱患。在模型(2.1)或者模型(2.2)中,面對基于法律原理或者公共價值批判而導致的相互競爭的多個二級命題,我們又是基于一個什么樣的標準來進行挑選呢?

本文并不試圖對某一法律的理解方式進行辯護,因此我們不必再純粹依靠一級模型組中的模型(1.0)、模型(1.1)或者模型(1.2)來得出結論——所有規則都存在一個唯一正確的(語義的、法律原理的或公共價值的)理解。即使在法律職業共同體內部,這些不同的理解方式仍備受爭議。任何一個試圖將法官打造成為一個精美且機械的技術官僚的嘗試,都缺乏令人信服的實踐共鳴。所以,在不存在一個能消除爭議的外部標準的情況下,模型(2.1)和模型(2.2)所反映的如何在眾多的二級命題中抉擇一個適合具體案件的一級命題的情況,代表了相當一部分規則文本的實踐適用。如果模型(1.0)中僅通過語言的日常理解無法消除歧義,或者如果模型(2. 0)分解成模型(2.1)和模型(2.2)后無法得出一個確定的一級法律命題從而演變為模型(1.0)的兩個復雜變體——模型(1.1)和模型(1.2),那么如何確定模型(2.1)和模型(2.2)中的一級法律命題便成了仍需深入研究的重要問題。然而,無論多么困難,這樣的規則的多重含義問題或者說多個二級法律命題的問題,都能在實踐中得到解決,而其求助的最終方式,就是法官嚴謹但非機械的判決論證,這是法官自由裁量權的領地,也是帶著多重含義陰影的規則最終能夠在具體案件中得以適用的原因。

五、結語

我們最初閱讀一條規則的時候,總會從一個狹窄的法律職業共同體的專業思維出發,過濾掉規則用語的普通含義,提煉出對規則的法律原理式理解。一旦對規則的法律原理主義理解產生歧義,我們便會下意識地在相互沖突的多個二級命題中尋找超越現存法律原理的東西,毫無疑問,尋求一個更為寬泛的對于法律如何調整人與人之間關系的公共價值理解為我們提供了一個方向。尋找捷徑的人可能認為模型(2.1)最終都會轉化為模型(2.2),就像邊沁指出的那樣,一條單獨的規則可以包括許多限制性和例外性條款。這樣,一個對規則的法律原理式理解總會受制于限制或者例外,甚至受制于限制的例外與例外的限制。[1]J.Bentham and P.Schofield,Of the Limits of the Penal Branch of Jurisprudence,Clarendon Press,2010,pp. 123—134.所以,如果我們在一個案件中試圖將一個對規則的法律原理式理解強加到正在討論的規則文本中[即從模型(2.1)移動到模型(2.0)再到模型(1.1)],那么,這里毫無疑問不應該存在限制或者例外。但考慮到規則存疑的可能性,我們仍不可避免地期待一些暗示性的限制或例外。無論這些限制或例外是否應該成為確立一條法律原理的理由,它自己本身絕對不能成為一條法律原理,否則其就不能稱為例外。于是,我們只能向一個更為廣泛的公民論壇求助,以考慮“在特定環境中所訂立的規制人行為的規則”是否應該與“如何在特定環境中規制這些行為”有所區分。

模型(2.1)到模型(2.2)的轉換看上去的確很美,它似乎成功地將規則的解讀從僵硬的法律原理主義視角中解放了出來,并對社會關系有了更為廣闊的反思。但這一轉化的自由度最終還是取決于我們試圖依賴的公共性視角與社會實踐立場——它至少應該是一種公認的對法律的公共性理解,而不是一種任人打扮的社會價值。但不幸的是,即便我們走到了模型(2.2),也無法保證在模型(2.2)中能夠依靠一個對法律的公共價值理解為規則提供一個唯一正確的含義——眾多相互競爭的二級命題的不確定性到最終確定能夠適用于具體案件的一級命題間,仍存在著巨大的鴻溝。此時,如果我們訴諸更高的外部標準來填補這個鴻溝,是不是一個無奈的選擇呢?

當然,訴諸某些更高意義的外部標準的確可以達到確定性的目的,為我們剩下的實踐推理過程增光添彩。但是,無論這個標準的本質是什么,它都會帶著自己對唯一正確性的渴求而不幸隕落。比如,當多個法律權威產生了對規則的不同理解時,每一個受過良好專業訓練的法律人似乎都在雄心勃勃地施展自己的才華以努力達到自己內心的真理。但不幸的是,如果在引導人行為的規則關系之中,我們能夠找到一條通往真理的道路,那么伴隨著模型(1.2)的發展,所謂的規則的多重含義問題早就消失了。然而,無論法律人對真理的訴求有多么崇高和深刻,它都無法在實踐中得以立足。對真理追求的失敗并非在于持有某個真理觀點的人無法成功地說服別人,而在于這個世界上根本不存在一個對于人與人關系的唯一真理性主張。對于人類關系與共同體的價值問題,許多主張都有其合理性,其失敗不是因為它不是真理,而是因為它無法證明其他與之競爭的主張是錯誤的。

因此,在面對已經訴諸法律原理和公共價值而產生的多重二級命題時,我們可能還是會去尋求某些更高意義的外部標準,但即便如此,裁決的可信性無法由這些標準提供,而是由任命法官作出判斷的法律所提供。對一個法官而言,其對內心真理的追求被嚴格限制在規則所應該選擇的意義的過程中,對論證嚴密性與可接受的要求替代了對某個唯一正確的真理的追求,這種職業共同體內部的職業道德規則使得法律的適用具備了令人信服的客觀性。

在浩如煙海的社會實踐中,我們必須仰望頭頂的天空才能看清前行的道路,這也是人類孜孜不倦追求真理的理由。但法律的正義高于邏輯的“真”值與經驗的“真”理,法律所扮演的角色就是去攔腰截斷人們對于所謂唯一正確答案的盲目追求。大量的簡單案件的確為我們在疑難案件中的判決指引了道路,但正如在二級模型(2.0)、(2.1)以及(2.2)中所展示的那樣,如果我們通過一條法律原理或公共價值的道路得到了一個一級法律命題,并且被法律賦予權力的法官在具體案件中得到了適用,那么對于法律用語的一般性理解就必須服從這些決定,甚至可以直接適用于一級模型(1.0)中對規則的日常用語理解中。什么是簡單案件,什么是疑難案件取決于司法實踐的過程之中,法律語言是法律的實踐,對規則確定性的追求只是一個論證的過程,而不是一個論證的結果。

(初審:劉誠)

[1] 作者王青蘭,女,中山大學法學院博士研究生,研究領域為法律論證,E-mail:qinglanwang@qq.com。