內奧米·沃納 ×東方藝術大家:另一種肖像

曲海波

大衛?大衛!

你有一個面具嗎?答案是模糊的。因為我們無法去定義一個面具。

你愿意生活在面具下嗎?這個問題沒有答案,因為城市沒有給我們選擇的機會。我們只能被掩蓋,被置換,被拓印。因為我們的所在,沒有人沒有面具。

如果可以,給這個面具起一個名字,大衛。

我們借用大衛之體,在7萬個城市里上演7萬種風景。而角色作為大衛的密鑰,可以開啟穿梭于不同城市的任意門。在角色的流轉變換中,我們原有的面目最終模糊不清,而恒久不朽的卻是我們內心金閣寺般的美好。在相等或不等的現狀面前,我們不約而同地做出了既定的選擇。

面具后的淪亡

大衛如阿茲匹亞的神父一般,見證了你我的起源,也伴隨了你我的終結。此時的Mask已經脫離了覆蓋保護的功用,充當了死亡的鏈接頁。

正如許舜英所言:事實上我們早已淪亡。18歲的時候,童年死亡,25歲的時候,概念死亡,隨著年歲的不斷增長,身邊的事物開始大規模的被宣布死亡,真實的性別、虔誠的彌撒日、毫無避諱的感官、丈夫的關照、對黑暗的恐懼、一張相簿里姣好的面容。甚至有時作為男性生存的意義都在心中日漸消亡,你我不得不透過面具重新審視這個城市。

面具里的“面”,即社會角色的縮影,日益成為城市進化論的犧牲品。通過“具”的置換,我們完成了角色的興亡與重新定義。

就像一個無法被識破的現代巫術——當我們被面具覆蓋,成為獨立的存在,打斷了原有時空所決定的角色意義,原有角色即宣告死亡:沒有葬禮,沒有禱告的非正式的死亡。死亡本身成為了一個事件,但伴隨死亡本身的消耗,那些角色中令人銘記的部分成為他的遺跡。日益重要的反而不是本心的取向,而是角色移植和自我改造的終結。

大衛里的他者

而角色與主體疏離的同時,卻在修飾中逐漸反客為主,成為主體的癥狀。在自我詮釋的角色里,自己只是另一雙眼睛下的另一個角色,另一張表情,或另一個靈魂。這中間的關系,介于可觸與失控之間。

對于大衛而言,意義不再需要界定:是君王,是權力,是夫君,是子嗣,是政治,是出軌者……也都不再重要。

取而代之的是預期效果與癥狀的反響。癥狀是否能取代身體,標志著對理想主義的忠貞與否。

尋亡歷險記

當我觀看內奧多的作品時,死亡逐漸淪為附庸,鎮定而冷漠的死亡,纖弱而虛幻的死亡,它們藏匿在體內,膨脹到房間,從一間到另一間,轟然爆炸發出聲響,這充斥空間的聲響是死亡本身的聲響。

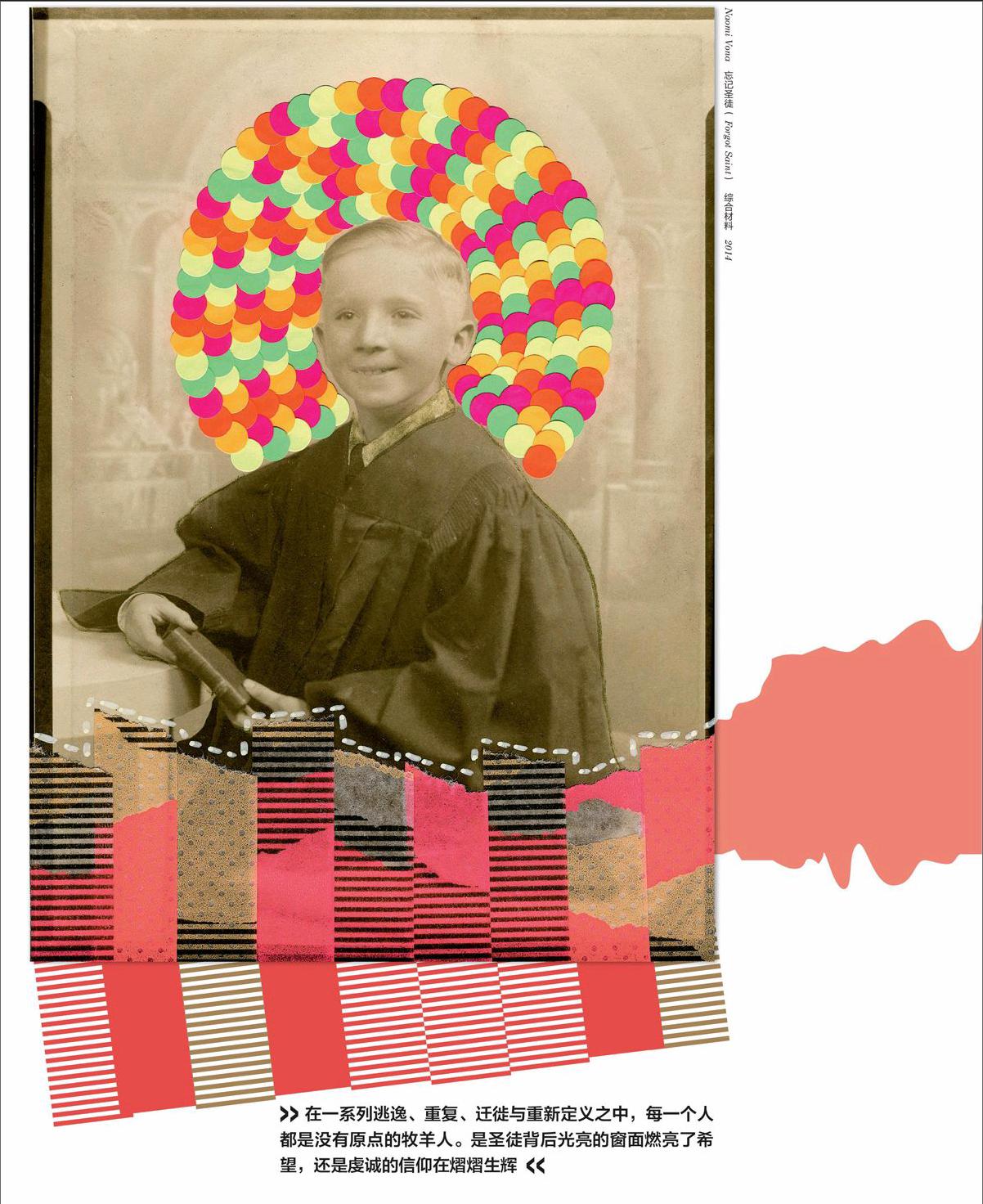

聲音掩蓋在圖像里,每個人的身份通過圖像延展,或直線或曲線或圓點或方形或平行或交叉,用幾何抹去現實存在的痕跡,以色彩建立在黑白之上,將兩者組合并賦予其嶄新生命。

或許在意識深層,我們對大衛依舊有某種程度的著迷,導致我們無法區分虛幻美學與現實的差異:切斷的頭顱是否可以呼吸,失去圣光的神父在輕聲哭泣,忘記姓氏的恩威小姐亂發著脾氣,沒有了煙卷的淑女依舊美麗……相片成為實驗的載體,身份消失,甚至沒了姓名,我們依舊可以直觀的拂去這個城市留給我們的傷痕。

我們活在里爾克死后的年代,鄉愁的光線在傍晚跳進窗簾,在一客廳的現實里,直到最新的CHANEL亮相,直到下一次季節變換,我們都無法離開大衛。

而此時,你究竟戴著哪一張具來掩蓋你的哪一個面?

什么是城市?

對我而言,城市是一個灰色地帶,是我胡思亂想的繁忙地區。我曾幾次夢見自己在一座城市的大街上閑逛。我常會回到那里,回到那個讓我恐懼的地方。我想城市是一個可以躲避恐懼的地方。

什么是角色(身份)?

我想角色(身份)是指你想成為社會上的何種人。我希望自己擁有更多的角色,這樣每個人都可將我看成是他們想要的角色。

什么是不等式?

不等式發生在當你無法逃避恐懼時,當你感覺到被困和不舒服時。它是一堵透明墻,可在別人的幫助下摧毀。