沉默殺死人

文 / 莫婭妮

沉默殺死人

文 / 莫婭妮

神一般無所不在的獨裁者背后,并非外國勢力介入,而是民眾愚昧和麻木的默認。

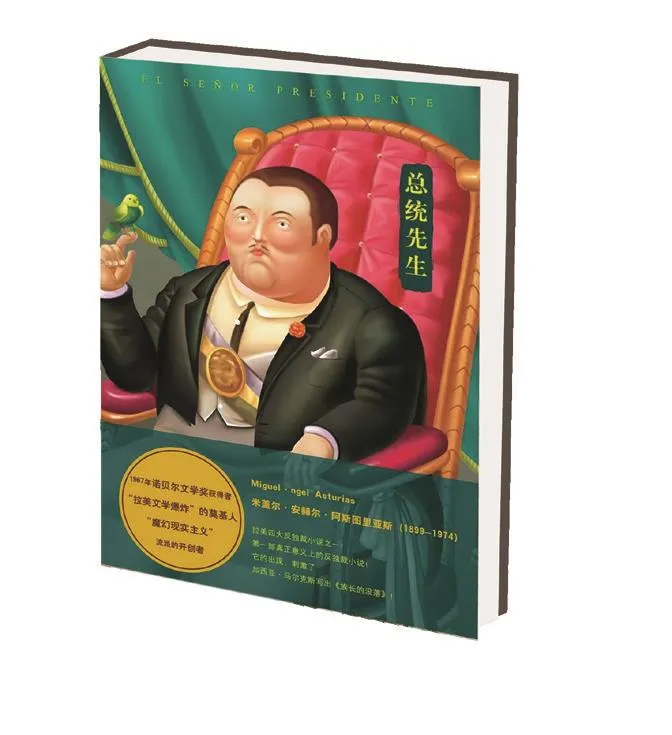

《總統先生》

阿斯圖里亞斯 著黃志良、劉靜言 譯上海譯文出版社2013年12月

1917年,一場地震毀掉了年輕的阿斯圖里亞斯的故鄉—危地馬拉城。天災令人動容,但其中凸顯出來的人禍—危地馬拉獨裁政府在災禍面前顯現出的不公與冷酷—更令當時年僅18歲的阿斯圖里亞斯怒不可遏,他由此萌生了創作一篇短篇小說的念頭,這個念頭逐漸醞釀、完善,最終擴展成了這位魔幻現實主義大師的第一部長篇小說:《總統先生》。

小說成書于1933年,卻屈于現實的獨裁形勢而沉寂13年,到1946年才得以出版,一經面世,便成為了拉美文學史上的一座里程碑。

重讀《總統先生》,很容易讓人聯想到另一部描寫極權統治下生活狀態的小說—英國作家喬治·奧威爾的《1984》。

兩部小說都描繪出了一個以恐懼為統治武器的極權社會,在這個社會中,站在金字塔最頂端的是神一般的獨裁者:他極少露面—在《總統先生》中,總統先生僅出現過5次,在《1984》中,“老大哥”壓根兒就沒現過真身—卻又仿佛無處不在,利用他強大的監控系統將統治的觸須伸到了社會的各個角落—在《總統先生》中運用的是比較原始的人盯人告密系統,在《1984》中則是科幻味十足的思想警察與電幕相結合的監控機制。在這個社會的最底層是占人口大多數仍處于混沌、愚昧狀態的民眾:在《總統先生》中,廣大民眾盲目崇拜總統到了近似宗教信仰的地步,而在《1984》中,普通英社黨員對“老大哥”的瘋狂 崇拜程度不遑多讓,而“無產階級”對于自身受壓迫的狀態,不僅是逆來順受,簡直是無知無覺。

遠隔重洋的兩位作家不僅描繪的極權社會圖景有許多相似,兩者對于極權統治以何為根基、民眾的愚昧與有知者的恐懼因何而生也有殊途同歸的理解:他們不約而同地突出了話語對于人性的影響、對于現實的反作用。

在《總統先生》中,話語一旦扭曲為謊言而為虎作倀,將具有多大的破壞力:軍警系統“奉上頭命令”屈打成招,平民百姓用無中生有的告密來求得自保、進而高升,獨裁者用精心編織的謊言來逼死政敵與異己。在極權獨裁統治下能夠宣諸于口的,或是戕害人性的惡毒謊言,或是愚昧無知的人云亦云,真情之言全都被壓抑心中,沉于默然之中。沉默恍若化身妖魔,潛入暗夜,伺機而動,傷人于無形。受迫害者壓抑的心情無處宣泄,只能盡數淪為夢囈、譫妄,或是消弭于地牢無盡黑暗之中,永不見天日。

在阿斯圖里亞斯用炫目的文學技巧和動人的故事情節為我們描繪的這場謊言與真相的大戰中,真相屢戰屢敗,甚至常常是屈于恐懼,不戰而敗,令人為之扼腕。然而,作者認為真理的戰敗還不足以表達極權統治下社會的黑暗與麻木,因此我們在小說的結尾處赫然發現,就連書中作為中心事件來描述的這一場謊言與真相之間的大戰,也似乎是謊言連篇、詭計多端的獨裁者一手炮制,只為暗度陳倉、鏟除異己。小說中的民眾雖然時時刻刻生活在壓抑、恐懼的氣氛當中,卻絲毫沒有覺醒、反抗意識,反倒一味地將壓迫者奉為神靈,這其中或許有屈于恐懼的不得已而為之,但更多的是出于愚昧的盲目崇拜,對錯真假在這里已不再重要,因為被蒙蔽的民眾沒有分辨的能力和意圖。真理在這里豈止戰敗,簡直已無存在的必要,失去了茍活的可能。

《總統先生》中的蕓蕓眾生已被謊言“調教”得十分順服、乖巧,即使獨裁者已然垮臺、入獄,這種盲從依然存在。即使除下肩頭的沉重枷鎖,放其自由,他們也只會“困惑地站在那兒”,不動也不跑,仿佛他們不是一個個有自由意志的人類,而是一頭頭待宰的羔羊。

屈于壓迫和暴力的沉默并不能奪走民眾的自由精神,假以時日,反倒可能是激勵人奮起反抗的一劑強心針。出于愚昧和麻木的默認才是謀殺人性的大殺器。在獨裁社會中出生、成長的阿斯圖里亞斯對這一點看得十分透徹,因此,他在自己的小說中并沒有將獨裁的根源單純地歸結于暴力軍政統治或是外國勢力介入,而是準確地選取人類思想自由的最直接體現—話語—作為暴政根源的切入點,赤裸裸地揭示出“沉默使人恐懼”這個顯而易見卻無人言及的現實。

創作于上個世紀30年代的《總統先生》放到今天來看,并非不可超越,真正讓這部作品有別于其他同類作品、保持長久的藝術魅力的,正是作者這一份對獨裁社會現實根基的深刻理解和將之訴諸筆端的獨到匠心。■

來源 / 《經濟觀察報》,2014年1月6日