“劉易斯轉折區間”的測定及其實現跨越的路徑

周 健,邵珠瓊

(遼寧大學 經濟學院,遼寧 沈陽 110036)

“劉易斯轉折區間”的測定及其實現跨越的路徑

周 健,邵珠瓊

(遼寧大學 經濟學院,遼寧 沈陽 110036)

“劉易斯轉折區間”是我國目前社會經濟發展的一個重要的階段。筆者首先界定了“劉易斯轉折區間”,并對其進行了測定,得出我國已于2002年左右進入了“劉易斯轉折區間”,將于2025年左右跨越“劉易斯轉折區間”。在這期間,2009年左右,我國將進入一個全面加速釋放農村剩余勞動力的階段,2015年跨越“劉易斯第一轉折點”。在此基礎上,提出了跨越“劉易斯轉折區間”的路徑。

劉易斯轉折區間;農村剩余勞動力;路徑

一、引 言

關于中國經濟發展的劉易斯轉折點是否到來存在著爭議。實際上,劉易斯轉折點更多的是一個具有象征意義的點,單純這個點不能完全涵蓋“劉易斯轉折點”的全面的重要意義,因此,劉易斯轉折點應被理解成一個時間段或區間[1]380-402。費景漢和拉尼斯(1999)也認為,劉易斯轉折點不是短時間內完成的,在欠發達國家這個過程可能需要幾十年時間[2]。國內一些學者也持這種觀點。蔡昉(2007)指出,“劉易斯轉折點”并沒有一個清晰的時點,可以說中國經濟已經進入“劉易斯轉折區間”[3]。

在梳理國內外“劉易斯轉折點”研究的文獻時,可以清楚地發現一個問題,即把農業剩余勞動力*這里的農業剩余勞動力是指廣義的概念,也即邊際產出小于平均產出水平的那部分農業勞動力。完全被釋放后的勞動力短缺問題也歸于“劉易斯轉折區間”。因此,“劉易斯轉折區間”在某種意義上被無限期地延長了,這在理論和實踐上都沒有意義,“劉易斯轉折區間”應該是一個有界限的發展區間。

如何界定“劉易斯轉折區間”呢?1972年,劉易斯在《對無限勞動力的反思》中,提出了兩個轉折點。大量邊際生產率低下的剩余勞動力從傳統農業部門向具有較高勞動生產率而勞動力短缺的現代工業部門轉移,當農業勞動力由無限供給變為短缺,現代工業部門的工資開始上升,“劉易斯第一轉折點”開始到來;之后,隨著農業的勞動生產率不斷提高,農業剩余進一步增加,農業剩余勞動力得到進一步釋放,當傳統農業部門與現代工業部門的邊際產品相等時,整個經濟完全商品化了,現代工業部門的工資最終將會上升,二元經濟轉化為一元經濟,此時,“劉易斯第二轉折點”開始到來。由此可見,“劉易斯轉折區間”應該是從邊際產出水平小于零的農業剩余勞動力非農化轉移導致三次產業就業結構持續穩定升級開始,到邊際產出小于平均產出水平的那部分農業剩余勞動力被完全釋放為止的發展區間,中間跨越“劉易斯第一轉折點”。

如何測定“劉易斯轉折區間”呢?陳建軍(2004)從對日本經濟發展的歷史經驗研究得出,當第一產業的就業人數和社會總就業人數之比低于50%左右時,就標志著勞動力“無限供給”狀態的結束,而第一產業的就業人數和社會總就業人數之比低于30%左右時,那么就有可能出現普通勞動力短缺的情況。那么50%—30%這一區間就是“劉易斯轉折區間”[4]83-84。王春雷(2008)利用對拉尼斯—費景漢模型改進后的模型對“劉易斯轉折點”的時點進行了估計,得出“劉易斯轉折區間”在2003—2024年之間[5]。汪進、鐘笑寒(2011)使用1980—2004年100多個國家和地區的數據作以比較,指出“劉易斯轉折區間”在人均GDP為3 000—4 000美元(購買力平價2000年國際美元)之間[6]22-37。王金營,顧瑤(2011)通過預測我國未來勞動力供求的變化,得出“劉易斯第一轉折點”最早會在2015—2020年之間到來,“劉易斯第二轉折點”到來的時間將會在2025—2030年[7]。吳海民(2012)基于農業和工業部門的勞動邊際生產率比較,提出“劉易斯轉折區間”應在2005—2043年之間[8]。以上學者從不同角度對“劉易斯轉折區間”進行了測定。本文結合以上學者的分析,對我國“劉易斯轉折區間”進行測定并做以研究,進而探索其實現跨越的路徑。

二、“劉易斯轉折區間”的測定

(一)2002年左右是“劉易斯轉折區間”的開始

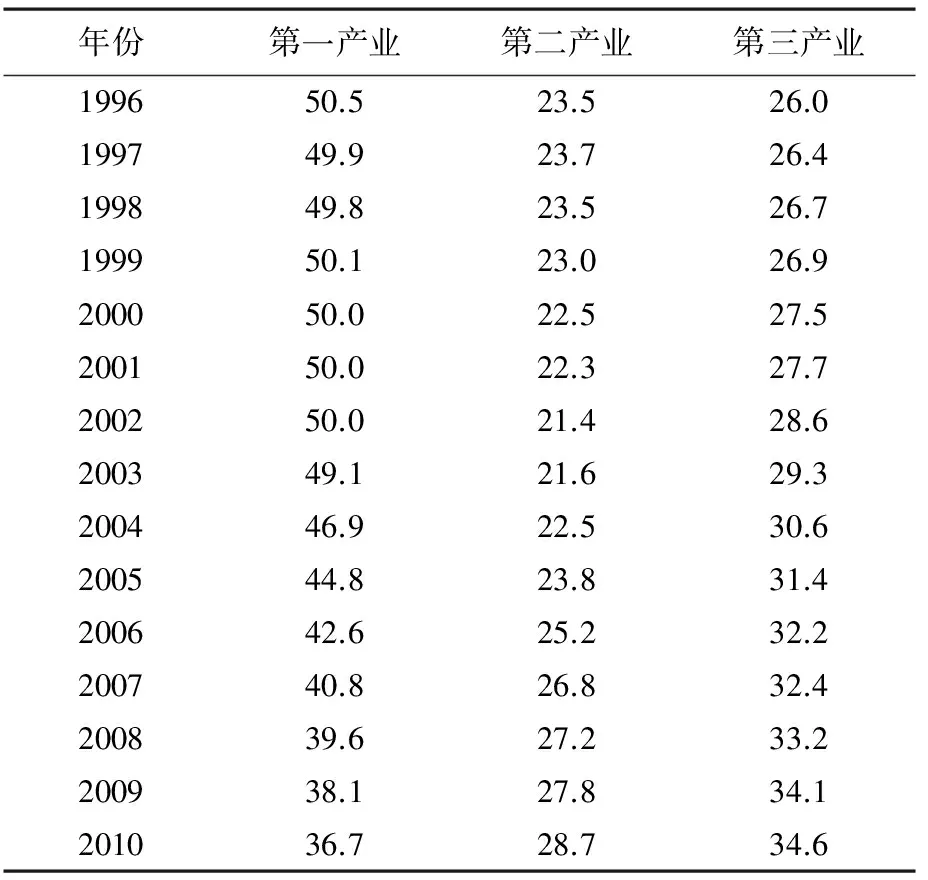

2002年是一個具有“劉易斯轉折區間”特征的特殊年份,是一個典型的分界點。從表1可見,從1996—2001年,第一產業就業結構在50%左右的波動中徘徊,第二產業就業結構持續下降,但是從2002年開始,第一產業就業結構持續下降而且下降速度很快,到2010年下降了13.3%,第二產業就業結構出現逆轉呈現持續上升,到2010年上升了7.3%。因此可以看出,2002年開始,我國第一、二產業轉折趨勢明顯。而且,2002年,中國的工業化進入中期階段,也具有一定的轉折意義[9]。

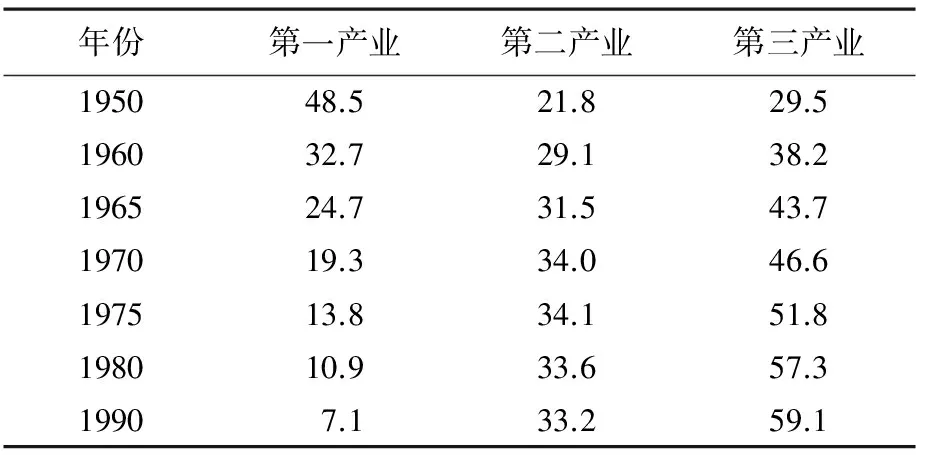

“劉易斯轉折區間”的開始還主要表現在農業方面的明顯變化。一是第一產業就業比重。2002年我國第一產業就業比重為50%,與1950年日本進入“劉易斯轉折區間”的三次產業就業結構相近(見表2)。二是農業勞動生產率與第一產業收入。1996—2003年,中國的農業勞動生產率保持穩定,8年增速僅為20%,而2003年開始到2010年8年增速高達202%,與勞動生產率相對應,1996—2002年,第一產業收入總體保持不變,而2003年開始至2009年保持穩定提高,7年增加了45%。

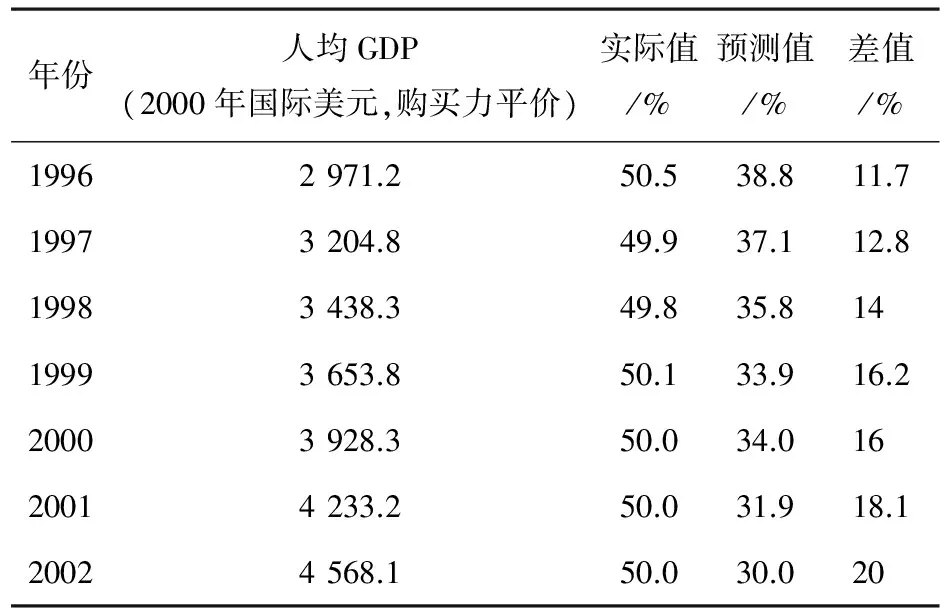

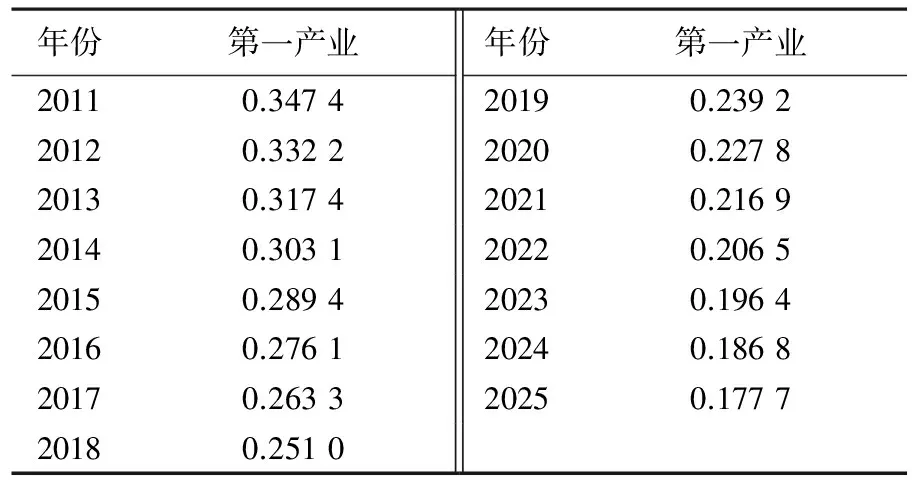

由以上可見,2002年左右中國已經進入了“劉易斯轉折區間”,中國釋放農村剩余勞動力的速度開始提升。但2002年中國第一產業就業結構預測值為30%(見表3),低于實際值20%,這表明由于受到政策和制度等因素的限制,中國釋放農村剩余勞動力還沒有全面加速[6]22-37。

表1 1996—2010年按三次產業分就業結構 %

資料來源:《2011年中國統計年鑒》。

表2 日本產業就業結構的演進 %

資料來源:金森久雄《日本經濟讀本》,轉引自:陳建軍.“無限供給”走向終結[J].IT經理世界,2004(11):83-84。

表3 中國的農業勞動力比重的預測值

資料來源:實際值來自《2011年中國統計年鑒》,其他各值來自汪進、鐘笑寒.中國的劉易斯轉折點是否到來——理論辨析與國際經驗[J].中國社會科學,2011(5):22-37。

(二)2009年左右是中國全面加速釋放農村剩余勞動力的“拐點”

中國社科院人口與勞動經濟研究所發布的2007年人口與勞動綠皮書《中國人口與勞動問題報告NO.8:劉易斯轉折點及其政策挑戰》指出,目前我國的勞動力供給結構已經從勞動力過剩向勞動力供給平衡乃至短缺轉變。這個轉變的拐點將在“十一五”期間出現,確切的時間可能是在2009年。那么,2009年是“劉易斯第一轉折點”嗎?南亮進等(2010)估算2001—2005年我國農村剩余勞動力為1.59—2.97億,蔡昉(2007)估算2005年為0.58億,馬曉河等(2007)估算2006年為1.1億,約翰·奈特(2011)等估算2007年為8 000萬,楊繼軍等(2011)估算2009年為近2.4億。國內外對我國農村剩余勞動力規模測算的結果從5 000多萬到近3億,差距很大。但不可回避的問題是我國這一時期仍然存在著規模較大農村剩余勞動力,因而2009年左右不是“劉易斯第一轉折點”。

2009年這一時點有什么意義呢?2009年盡管不是“劉易斯第一轉折點”,但卻是“拐點”,也即是中國釋放農村剩余勞動力的速度開始加快,全面加速的開始。一是從“民工慌”到“民工荒”的快速逆轉。由于受到金融危機的影響,2008年底到2009年初出現了大規模農民工返鄉的現象,但是2009年上半年返鄉農民工就已經開始返城就業了,而且外出農民工總規模還有所增加,從2008年的1.4億增加到2009年的1.5億,失業率不到3%,農民工再次出現短缺,這表明中國勞動力市場正發生著的一些微妙的變化,農村剩余勞動力轉移開始加速。二是2008年之前農民工的收入一直穩定增加,農村居民家庭經營純收入與其第一產業收入的變化保持相同的變化趨勢,但2008—2009年,農民工收入增速加快,非農產業的收入也相應增加較快,農村居民家庭經營純收入變化呈現出與非農產業的收入變化一致的新趨勢[10]。三是2010年農業部門的工資增長率超過了工業部門的工資增長率,農業部門的工資增長會進一步加速[11]。四是較為年輕的勞動年齡人口(15—29歲)在勞動年齡人口中所占的百分比不斷下降,而較為年老的勞動年齡人口(45—59歲)所占百分比不斷上升,2008年兩者交叉。在實際的經濟運行過程中,我國年老勞動力對年輕勞動力的替代率非常低,因此必須不斷加速農村勞動力的轉移才能滿足企業對勞動力的要求[12]。五是2009年我國成為世界第一出口大國,必然會隨著國際分工的深入,持續推動勞動力優勢產業的發展,進而擴大對勞動力的需求,由此,需要加速農村剩余勞動力的轉移[13]。

(三)2015年左右中國跨越“劉易斯第一轉折點”

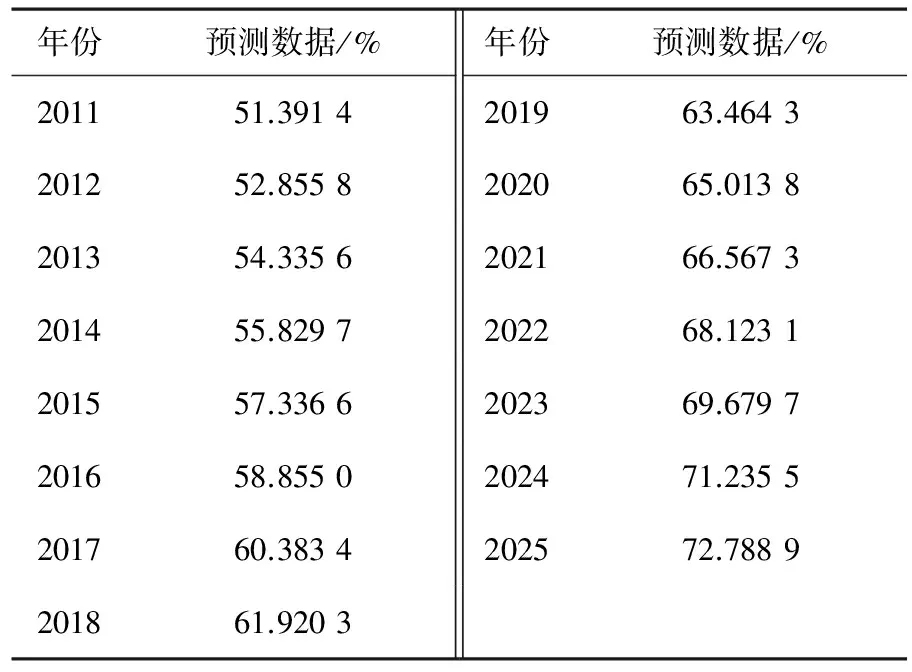

什么時點中國跨越“劉易斯第一轉折點”呢?一是一般來說,第一產業的就業比重為30%左右時,“劉易斯第一轉折點”就會來臨。由表4可見,2015年左右中國第一產業就業結構會達到30%左右。二是勞動力供求趨勢的預測。蔡昉(2010)預計,到2015年15—64歲勞動年齡人口的增長率全國作為整體達到零增長,以后則為負增長,農村不再有凈增勞動力可供大規模轉移[14]。這時所能轉移的就是存量的邊際產出小于平均產出水平的那部分農業剩余勞動力。中國人民銀行上海總部調查統計部課題組(2011)指出,到2015年前后,我國的勞動力需求將可能超過勞動力有效供給,由此進入短缺時期[15]。劉洪銀(2012)亦認為,我國勞動適齡人口變化的轉折點出現在2015年,數量過半的農村勞動力將從無限剩余轉向有限供給[16]。三是城市化水平的比較。劉易斯轉折點的形成會使得該國家或地區的城市化水平大幅度上升。日本在1960年前后跨越劉易斯轉折點[1]380-402,其1955年城市化率為56%,1960年是63.5%;韓國在1970年前后跨越劉易斯轉折點[17],其1970年城市化率為55.3%;臺灣的劉易斯轉折點大約在20世紀60年代后半期[18],其1966年城市人口占比55.3%。2015年中國的城市化率為57.3%(見表5),與日本、韓國和中國臺灣跨越“劉易斯第一轉折點”時基本相一致。由以上可見,2015年左右中國開始跨越“劉易斯第一轉折點”,向“劉易斯第二轉折點”推進。

表4 2011—2025年中國第一產業就業結構預測值

資料來源:根據《2012年中國統計年鑒》中2002—2011年中國就業結構具體數據,建立灰色GM(1,1)預測模型,對2012—2025年中國就業結構演進情況進行預測。

注:2011年為預測值,括號內為預測值與實際值的相對誤差。

表5 2011—2025年中國城市化率預測值

資料來源:根據《2012年中國統計年鑒》中2002—2011年中國城市化率數據,建立灰色Verhulst預測模型,對2012—2025年中國城市化率進行預測。

注:2011年為預測值,括號內為預測值與實際值的相對誤差。

(四)2025年左右中國將跨越“劉易斯第二轉折點”

李德偉(2008)指出,“劉易斯第二轉折點”到來時,我國城市化、工業化的發展進程基本完成,經濟開始進入一元經濟結構條件下的相對更加穩定的發展狀態[19]。一般來說,一個國家或地區城市化率達到70%,表明其基本完成了城市化。1970年日本城市化率為72.0%,1980年韓國城市化率為71.6%,兩國均超過70%,基本完成了城市化。而這一時期距離其完成“劉易斯第一轉折點”是十年左右的時間。2024年中國的城市化率為71.2%(見表5),也基本完成了城市化,而其距離中國完成“劉易斯第一轉折點”也基本上是十年左右的時間。

中國的工業化什么時間完成呢?王建(2005)認為,到2025年,中國就基本上實現工業化了[20]。陳佳貴等(2007)稱,中國較早將在2015至2018年,較晚將在2021年完成工業化進程[21]。王元豐(2012)指出,到2020年左右,中國工業化進程將會完成[22]。樊綱(2010)認為,當一個國家以農業為主要收入的勞動力占勞動力總量的比例下降到10%左右,預示著工業化基本完成[23]。日本農業勞動力比重1970年為19.3%,1980年為10.9%。2025年中國第一產業就業結構為17.77%(見表4),接近日本到達“劉易斯第二轉折點”時的水平,同時也基本實現了工業化。1980年,韓國的霍夫曼比率為0.9∶1,表示其已進入霍夫曼工業化階段的第四階段[24],距離其完成“劉易斯第一轉折點”也是十年左右的時間。

(五)結論

綜合以上,2002左右中國進入“劉易斯轉折區間”,2025年左右將跨越“劉易斯轉折區間”。在這期間,2009年左右,我國進入了一個全面加速釋放農村剩余勞動力的階段,2015年左右跨越“劉易斯第一轉折點”。當然,以上結果數值并非固定不變,其會隨著相關變量的變化而發生變化,“劉易斯轉折區間”可能會延長或縮短。

三、實現跨越“劉易斯轉折區間”的路徑

(一)加快中國轉軌進程,充分尊重市場機制的作用

在跨越“劉易斯轉折區間”的過程中,政府應發揮著積極的作用,但其基本原則應是“順”市場經濟發展,為市場機制發揮作用奠定基礎。然而,中國在跨越“劉易斯轉折區間”的過程中,政府也在努力,但其基本思想是“逆”市場經濟發展的,總是希望代替市場機制的作用,這樣往往適得其反,如我國農村剩余勞動力釋放緩慢就與政府在制度、發展戰略、經濟政策等方面的操縱緊密相關。

盡管政府在經濟發展起點低,市場經濟不成熟的條件下具有非常重要的作用,但政府的過度干預嚴重削弱了市場機制作用的發揮,其對經濟的負面的影響也在凸顯。因此,我國在跨越“劉易斯轉折區間”的同時,必須加快轉軌的進程。一方面政府要加快用工制度、戶籍制度、醫療和社會保障制度等相關制度的改革和完善,為農村勞動力的非農化轉移提供制度保障;另一方面必須合理控制政府的主導作用,政府要對市場持幾分“敬畏之心”,凡是市場可以解決的,就交由市場調節,加快、擴大市場機制調節,充分尊重市場機制基礎性的資源配置功能,實現社會資源的最優配置。

(二)建立多元化道路,加快農村勞動力的非農化轉移

1.推進三次產業持續發展

第一,工業化是推動勞動力轉移的主導力量。一是現代工業部門的擴張可以擴大對農業剩余勞動力的需求,促進農業剩余勞動力向城市非農產業的轉移;二是現代工業部門的擴張與發展可以提高農業部門的資源配置效率和農業勞動生產率,進而加速對傳統農業現代化改造的進程,由此可以擴大農業內部就業能力;三是現代工業部門的擴張與發展本身就可以為城市創造更多的就業機會。

第二,改造傳統農業。在農業的深度開發上下功夫,通過調整種植業結構、發展集約型農業、走農業產業化道路等仍然可以大大增加了農業的就業容量,使一部分剩余勞動力在農業內部得到消化。但須注意的是,農業內部仍要以轉出為主,挖潛是有限的,不可長久的。

第三,提升第三產業吸納就業能力。第三產業門類行業多,勞動、技術知識密集型行業并存,大多數行業具有投資少、見效快、吸納勞動力較多的特點。若按等量的投資計算,第三產業所容納的勞動力比第二產業多2倍至3倍,而且具有能夠吸納多種勞動力的獨特優勢。從第三產業本身在工業化中期階段的發展特點來看,它能夠把較多的吸收勞動力與部門發展和部門效益統一起來[25]。

2.加快城市化進程

城市化是由農業為主的傳統鄉村社會向以工業和服務業為主的現代城市社會逐漸轉變的過程,包括勞動力職業的轉變、產業結構的轉變、土地及地域空間的變化。因而,這一過程可以通過多途徑創造就業機會。一是通過城市化對工業化的促進作用來實現擴大就業;二是通過城市化過程中城市基礎設施的建設來直接擴大對勞動力的需求;三是通過城市化所帶動的第三產業的發展來促進農業剩余勞動力的轉移;四是城市化可以促進社會分工,有力地帶動了各行各業的產生和發展,從而提供大量的就業機會。

3.大力發展非國有經濟

非國有經濟與市場經濟有著天然聯系,具有產權清晰、權責利統一、機制靈活的優勢,能更好地發揮市場對資源配置的基礎性作用,是國家發展經濟社會的巨大引擎,因而其可以更好地彌補國有經濟帶動就業能力有限的不足,有利于增加社會就業。

(三)保護普通勞動者的權益,社會分配更多地、更合理地向其傾斜

過度依賴于勞動力低成本優勢的人口紅利,經濟發展會陷入一種低水平的路徑依賴,不利于經濟結構的提升,而且依靠人口紅利不會長久,過于強調人口紅利只會對我國普通勞動者帶來損害。因此,必須保護普通勞動者的合法權益,限制歧視性待遇,并將其納入法律體系及法治軌道。同時要使得普通勞動者能夠分享到經濟增長的成果,由此則可以緩和社會矛盾,形成推動社會經濟發展的主要動力。上個世紀60年代,日本經濟高速增長帶來了國民收入增加,而且其能比較均衡地分配給社會各個階層,使得社會貧富差距沒有隨著經濟發展而不斷擴大,從而保持了社會的穩定,也在總體上降低了國內市場的交易成本[4]83-84。

(四)關注“三農”“空心化”,建設真正意義的現代農村

通常認為,農村勞動力轉移對于“三農”來說是“創造性毀滅”,然而我們卻更關注于“創造性”,忽視了“毀滅”,事實中就表現為“三農”“空心化”:一是農業空心化,生產質量下降;二是農民空心化,缺少人文關懷;三是農村空心化,現代文明難以傳播。由此,真正意義的現代化與“三農”漸行漸遠。而要解決“三農”“空心化”,首先是物質基礎保障。一是推進土地制度改革,有效合理整合土地資源;二是改善農村交通、水利、教育、衛生、科技等基礎設施;三是重視農村的規劃和建設,促使人口集聚;四是擴大財政和金融支持。其次是精神家園的支撐。一是完善社會管理,創造平安和諧的生活生產環境,保障留守家庭的權益和安全;二是給予留守家庭更多的關注與關愛,使其心靈有所寄托,同時積極進行心理疏導;三是增強良性的衛生意識、環保意識、健康意識、集體意識和消費意識,加快現代文明建設。

[1] Ryoshin Minami.The turning point in the Japanese economy[J].The Quarterly Journal of Economics,1968,82(3).

[2] Fei and Ranis.Growth and development from an evolutionary perspective[M]. Malden, MA: Blackwell Publisher,1999.

[3] 蔡昉.中國勞動力市場發育與就業變化[J].經濟研究,2007(7):4-14+22.

[4] 陳建軍.“無限供給”走向終結[J].IT經理世界,2004(11).

[5] 王春雷.產業低端化對“民工荒”的影響[D].湖南大學,2008:7-11.

[6] 汪進,鐘笑寒.中國的劉易斯轉折點是否到來——理論辨析與國際經驗[J].中國社會科學,2011(5).

[7] 王金營,顧瑤.中國勞動力供求關系形勢及未來變化趨勢研究[J].人口學刊,2011(3):3-13.

[8] 吳海民.我國劉易斯拐點的新檢驗——基于1990—2010年農業和工業部門勞動邊際生產率的考察[J].貴州財經學院學報,2012(3):6-11.

[9] 陳佳貴,等.中國工業化進程報告[M].北京:社會科學文獻出版社,2007:43.

[10] 王東升.中國尚未到達劉易斯轉折點[J].開放導報,2012(1):25-28.

[11] 周立.“劉易斯拐點”已現:“民工荒”與“漲薪潮”[J].湖北經濟學院學報,2011(3):24-30.

[12] 翟振武,楊凡.民工荒:是劉易斯拐點還是伊斯特林人口波谷[J].經濟理論與經濟管理,2011(8):5-13.

[13] 劉應杰.“劉易斯拐點”之后的中國戰略[J].人民論壇,2011(4下):54-55.

[14] 蔡昉.城市化與農民工的貢獻——后危機時期中國經濟增長潛力的思考[J].中國人口科學,2010(1):2-10.

[15] 中國人民銀行上海總部調查統計部課題組.劉易斯轉折點研究:判斷、趨勢及對策(二) [J].金融發展評論,2011(7):53-76.

[16] 劉洪銀.從“民工荒”看我國 “劉易斯轉折點”與農民就業轉型[J].人口與經濟,2012(1):30-35.

[17] Bai Moo Ki. The turning point in the Korean economy[J]. Developing Economics,1982,20(2):117-140.

[18] 李月.劉易斯轉折點的跨越與挑戰——對臺灣20世紀60—70年代經濟政策的分析及借鑒[J].財經問題研究,2008(9):30-36.

[19] 李德偉.中國將迎來勞動力供給的“劉易斯轉折點”嗎? [J].理論前沿,2008(12):37-38.

[20] 王建.借助技術轉換實現工業化[J].中國企業家,2005(24):76-77.

[21] 陳佳貴,等.中國工業化進程報告[M].北京:社會科學文獻出版社,2007:43.

[22] 王元豐.中國工業化走到最后一程[N].環球時報,2012-06-19(15).

[23] 柳森.劉易斯拐點:熱議下的迷惘與省思[N].解放日報,2010-09-19(05).

[24] 李怡,羅勇.韓國工業化歷程及其啟示[J].亞太經濟,2007(1);51-55.

[25] 方甲.產業結構研究[M].北京:中國人民大學出版社,1997:749.

[責任編輯:秦衛波]

The Determination and Realization Spanning Path of Lewis Turning Zone

ZHOU Jian,SHAO Zhu-qiong

(College of Economy,Liaoning University,Shenyang 110036,China)

Lewis turning zone is China’s current important stage of social economy development.This article has defined first Lewis turning zone,and has carried on the determination to it,then obtains China about has entered Lewis turning zone on 2002,will enter span Lewis turning zone around 2025.During this period China is about to enter the stage that force of rural surplus labor has comprehensive accelerated released on 2009,and will enter span the first Lewis turning point around 2014.On this basis,this paper put forward realization spanning path of Lewis turning zone.

Lewis Turning Zone;Force of Rural Surplus Labor;Path

2013-10-10

國家社會科學基金重大項目(11&ZD146);遼寧省教育廳科學研究一般項目(w2013005)。

周健(1976-),男,遼寧黑山人,遼寧大學經濟學院副教授,博士;邵珠瓊(1989-),女,山東青島人,遼寧大學經濟學院碩士研究生。

F120

A

1001-6201(2014)05-0101-06