黃維垂暮之年吐心曲

金振林

黃維垂暮之年吐心曲

金振林

黃維(1904年2月28日-1989年3月20日),號悟我,蔣介石為其改號:培我。江西貴溪盛源鄉人,黃埔軍校第一期畢業,淮海戰役時任十二兵團司令,1948年12月15日,44歲時在雙堆集突圍時被俘,當了27年囚徒。1975年3月,作為最后一批戰犯特赦時,已滿71歲。

1987年七八月間,黃維隨全國政協休假團下榻于南岳磨鏡臺賓館五號樓,筆者與他相處半月之久,他破例敞開心扉,與我暢談許多鮮為人知的心里話。一年半后,赴臺灣前夕,不幸因心臟病突發,駕鶴西去。他的談話,可視為暮年心跡的真實表露,對于廣大讀者和研究軍史黨史的朋友,頗考價值,故記述于此,以饗讀者。

——小引

南岳怪客

五岳獨秀的南岳衡山,雄峙在湘中大地,而海拔600多米的磨鏡臺,群山環抱,綠蔭如蓋,夏日,有火爐之稱的長沙氣溫達40度以上,磨鏡臺溫暖如春,在20度左右,是避暑消夏的勝地。蔣介石、宋美齡曾五到磨鏡臺,解放后,胡耀邦、江澤民、胡錦濤等中央領導也曾涉足于此。

1987年7月末,全國政協休假團一行30余人,下榻于新建的五號樓。

眾多委員中,有一位聲明遠赫的名角,他就是毛澤東在《敦促杜聿明等投降書》中多次提到的國民黨十二兵團司令黃維。

每當旭日東升或夕陽西沉,在晨鐘暮鼓聲中,人們總能看到一位精神矍鑠、鶴發童顏的老者,身著淺灰色派力司上衣,腳踏圓口布鞋,手拄拐杖,在山陰道中漫步,走累了,就雙手扶著拐杖,昂然屹立,神態矜持。

陪他漫步的是一位六旬家庭婦女式的婦人,講一口蘇北話,應是我這個南通人的老鄉了,后來才知,她是黃維的第三任夫人史大姐。

那年夏天,我在四號樓主持一年一度的《小溪流》兒童文學筆會,去餐廳或會議室,必經黃維下榻的五號樓,時常與他擦肩而過,但沒講過一句話。

磨鏡臺來了黃維這個“大哥大”人物,省會長沙和衡陽當地媒體,趨之若騖,他們帶著“長槍短炮”,興沖沖而來,又灰溜溜而下。其中不乏我的朋友,一打聽,他們都搖頭:“老頭子挺頑固,無可奉告!”原來,他們提問的是黃維有切膚之痛的淮海戰役被俘之事,這不是向黃維傷口上抹鹽么?

好奇心驅使我一定要讓黃維開口,探索這位南岳怪客心靈深處的奧秘,我相信“精誠所至,金石為開”的古訓!

年輕時的黃維

宋美齡與磨鏡臺

親不親故鄉人。我尋找機會,跟蘇北老鄉史大姐套近乎,我們攀談時,黃維手扶拐杖,作鶴立狀,不插話不打岔,一副事不關己高高掛起的樣子。

跟史大姐熟識之后,我便常常伴老倆口飯后千步走,作義務導游。一天傍晚,我們走到五號樓下邊一塊巨石旁邊,黃維用拐杖指著巨石上磨盤大的石刻,涂了紅漆的“祖源”二字,打聽它的由來。

我說,南宋七祖懷讓和尚常在這兒用磚頭磨石頭,從而感悟了對面小山上(如今是賓館接待室)不同宗派的和尚馬道一,歸順南宋懷讓。

“1943年2月18日,蔣夫人宋美齡在美國國會演講時,就是以磨鏡臺的傳說結束的。”

黃維很感興趣,宋美齡是他十分尊重的校長夫人,“蔣夫人也來過南岳?”

“來過多次,第一次是1932年11月2日,蔣介石伉儷在陳誠、何鍵陪同下,在一號樓住了四天,抗戰期間來過好幾次。”

“我知道,蔣夫人的演說轟動海內外,但不知她還談到磨鏡臺”,黃維饒有興趣地聽我介紹。

那是1943年12月,為了爭取美國等西方國家對中國抗戰的支持和援助,受蔣介石之托,出訪北美,宣傳中國抗日的宋美齡,出席了美國國會為她舉辦的專題演講,她用流利的英語,充滿激情地發表了“戰爭與和平”的即席演說。

“中國到處都在流血,這一點沒有去過中國的人是絕對不會想到的……侵略者是多么殘暴!”

最后,宋美齡以磨鏡臺的傳說故事結束了演講。

“這個故事發生在我國衡山地區,叫磨鏡臺的傳說。一千余年前,衡山地區有一座古廟(即福嚴寺),廟中一位主持(即七祖懷讓和尚),天天在石頭上磨一塊磚,日復一日,年復一年。一天,一個小和尚(指馬道一,他與懷讓不同宗派)問他:‘主持師父,以磚磨石,究何為乎?,住持答道:‘余欲磨磚成鏡。’小和尚說:‘住持師父,磨磚成鏡,不可能也。’住持說:‘這與你整日念阿彌陀佛以求福祉是同樣不可能的。’這個故事講完了,我是說,我今日對貴參議院諸位參議員,以及旁聽席上的諸位女士與先生,愿更進一言:吾人之諸領袖,倘無吾人全體積極協助,不能實現此種共同理想。此磨鏡臺故事之教訓,及諸君與余深切領會者也!

“我們不但要有理想,而且應以實際行動實現此種理想!”

參議員們都為宋美齡的真誠所感動,全體起立,掌聲雷動,磨鏡臺的古老傳說,也隨著宋美齡的演講而蜚聲海內外。

黃維微微點頭,似有所悟。我覺得,彼此間的距離似乎縮小很多。

彭德懷遭遇黃維

人,總是愛聽好話的,尤其是老人,黃維也不例外。

黃維從黃埔一期畢業后,跟隨他的校長蔣介石東征北伐,討伐陳炯明,屢建功勛。他20歲當團長,24歲當旅長,39歲當軍長,44歲當十二兵團司令,在他戎馬倥傯一生中,自有輝煌的一頁吧!

我首先讀他1932年1月馳援贛州時,與彭德懷遭遇的往事。對于攻打贛州,彭德懷至死也沒弄明白,讓他頭破血流的不是馬昆,他真正的克星是黃維。

彭德懷在“文革”中,身陷囹圄,他寫的交待材料,死后整理成《彭德懷自述》一書,他回憶說:贛州城“久攻不克,(敵)援軍既到,又未迅速撤圍,屯兵城下,相持日久,兵力疲勞,致遭敵襲。此事直到1965年看到政協出版的文史資料,登載當時守贛州的旅長馬昆寫的一篇守贛州經過,才知當時馬旅是八千人,地方團隊經過改編整訓一萬人,共一萬八千人。我三軍團兵力才一萬四千人,敵以優勢兵力,據堅防御,當然不易攻克。敵情沒有弄清楚,就貿然攻堅,這也是一次嚴重的錯誤”。

從史料看,很少看到彭德懷承認犯了“嚴重錯誤”,可見此事在他戎馬一生中,教訓何其沉痛。

當我向黃維提起55年前的往事時,他首先對馬昆回憶文字不屑地說:“馬昆瞎吹,我已在文史資料上給以補正。”(筆者查,為《文史資料選輯》第91輯,黃維《對〈蔣軍贛州守城戰役親歷記〉的補正》)

“那么,請你談談真實情況好么?”我好奇地說。

一提起贛州之役,黃維頓時目光炯炯,精神抖擻地說:“紅軍圍攻贛州時,18軍兼程馳援贛州。我是18軍11師32旅旅長,在沙地驅逐紅軍的游擊隊后,直抵贛州北門,架成浮橋,在黃昏后率部三個團入城,立即接替北門、西門、南門的城防守備。當夜,紅軍在東門爆破城墻,紅軍一部分突入城內,經馬昆旅反擊,把紅軍打出去了。經過四五天,工兵營坑道挖成后,師長羅卓英命令總攻,32旅于夜半后,由坑道潛出城外,65團將圍城紅軍一個師,從師長侯忠英以下全部俘獲。彭德懷只知馬昆……嗯,都過去50多年了。”

“黃老當時多大年紀?”

“剛滿28歲!”他頗為得意地說。

“彭德懷比你大6歲,陳誠也比你大6歲。”

“對的!”黃維附和道,提起陳誠,他肅然起敬。如果說,蔣介石對他有知遇之恩,陳誠則“恩重如山”。

一將成名萬骨枯

陳誠(1898-1965)一直是黃維的頂頭上司。1933年,黃維30歲時接任陳誠的11師師長,32歲獲少將軍銜,34歲時接任陳誠的18軍軍長,中將軍銜;陳誠任國防部長,黃維為后勤部副總司令,人稱他是“陳誠的影子”。

在淮海戰役時,黃維任新制軍官學校校長兼陸軍訓練處處長。而時任國防部長的何應欽,對黃維的評價是:“書生不宜典兵。”他想讓自己的親信出任十二兵團司令,從而削弱陳誠的勢力,蔣介石左右為難,遂讓林蔚去上海,征求在那兒養病的陳誠的意見,陳誠在他的兩名愛將黃維和胡璉中,選擇了黃維,而他的黃埔四期同學胡璉(1907-1977)成了他的副手。

具有戲劇性的是,在雙堆集被圍時,被毛澤東稱作“狡如狐,猛如虎”的胡璉,把最新式的坦克讓給黃維,自己坐上舊坦克,成功逃脫,而黃維坐的新坦克,走了40里,離友軍僅剩四華里時,拋錨了,成了解放軍的“甕中之鱉”。

黃維接過特赦通知書

胡璉逃到臺灣,重整十二兵團,當了司令。1949年10月25日,葉飛部下兩個軍三團猛攻金門島,在古寧頭村,讓胡璉打得全軍覆沒。所以,黃維報了一箭之仇,不無感慨地說:“我這十二兵團,是讓國民黨(指國防部)送進去了,胡璉沖出去了,后來固守金門,打了一個金門海戰,我十二兵團又保住了臺灣。”

黃維的成名之戰,是1937年“八一三”淞滬會戰時的羅店之役。談到上海羅店之戰,黃維既興奮又沉重。

黃維的成名,應了一句古話:一將成名萬骨枯。

“我當時擔任18軍67師師長,在羅店死守一周,打到最后,手下三個團長,一個戰死,兩個重傷。師部除了一個電報員,連文書、炊事員都拿槍上去了,戰后整編,活著的連一個團都湊不上,非常慘烈!”

1979年12月,全國政協組團赴上海,沒有安排自由活動時間,可身為政協委員的黃維堅持要去“八一三”淞滬抗日舊址憑吊,他公開說:“‘八一三’淞滬之戰,曾震動國內外,我在那里負傷流血,我的兄弟死了數千人。我不贊成抗戰是共產黨一家領導取得勝利的說法,特別是抗戰之初。”

在南岳磨鏡臺,他與我熟識后,曾撂下一句意味深長的話:“共產黨抗日,從三萬人抗到一百萬!”

為校長改名打一架

淞滬會戰后的1938年,黃維被蔣介石任命為18軍軍長,矢志殺身以報。在從皖南轉戰江西途中,受到蔣介石的召見,蔣介石贈他一張戌裝照,并在照片背面寫上:

培我將軍 惠存 蔣中正

黃維原名“悟我”,從此以后,改為“培我”。

可是,就為“悟我”、“培我”之名,在戰犯管教所里,他曾跟學習小組長打過一架。

在撫順和功德林戰犯所里,黃維是冥頑不化的典型。每每在學習會上,他不是徐庶進曹營——一言不發,就是“大放厥詞”。并時時維護他校長的聲譽,曾說:“抗戰勝利時,共產黨也尊稱蔣是人民領袖,失敗了,就罵他是獨裁者。”

黃維把于謙的《石灰吟》和文天祥的《正氣歌》抄錄在本子上,隨身攜帶,立志“粉身碎骨俱不怕,只留清白在人間”,并像文天祥坐牢時那樣:“彼氣有七,吾氣有一,以一敵七,吾何患焉?!況浩然者,乃天地之正氣也!”

黃維當年的頂頭上司杜聿明,讀毛澤東的《論持久戰》,寫了一萬多字的筆記,還要求寄給蔣介石看。黃維不屑一顧,拒絕寫任何悔過書,昂起脖子說:“我無罪可悔!”

杜聿明于1959年第一批獲特赦,而黃維寧吃眼前虧,拒不低頭認罪,多關了16年。

在磨鏡臺,我和賓館副經理彭愛菊專門請他談淮海戰役,他至今仍稱“徐蚌會戰”。他穿著短褲背心,面帶微笑,顯得很隨和,錄音、拍照他都很配合。

黃維坦然地說:“勝敗乃兵家常事,徐蚌會戰,敗就敗在杜聿明指揮失誤。”聽說有一次他對采訪者吼道:“咱們各退20里,再打一次!”可見他是不認輸的。

在戰犯所,他對學習小組長邱行湖沒有好感,認為這個過去陳誠的衛士長“一點氣節都沒有”。可邱行湘不服氣,反唇相譏,在會上揭發道:“黃維本來字‘悟’我,一次蔣介石給黃維一張自己的照片,在背后題字落款時,錯寫成‘培我弟惠存’,黃維就此改稱‘培我’,嘿,連自己祖上起的名字都可以隨便改的人,有什么資格談氣節。”

黃維聽到這段不但有侮校長也詆毀自己名聲的“惡言”,頓時火冒三丈,當眾失態,跟邱行湘扭打起來,這也成了戰犯所的一段“名人軼事”。

我問他:“聽說黃埔第一期畢業時,蔣介石給每個學生一柄自殺劍,上書:不成功則成仁。是這樣的么?”黃維輕輕回道:“對,就是那句話。”

“我要控告唐人”

那晚,磨鏡臺明月松間照,清泉石上流,黃維的興致挺好,敞開心扉,無所不談,我除了揭他的傷疤,深談淮海戰役及在戰犯所的種種,還提起唐人的《金陵春夢》一書。

我小心翼翼地說:“前些時我翻閱香港報人唐人(1919-1981)寫的《金陵春夢》第八冊,寫到1949年11月,在安徽宿縣雙堆集,你和你的副司令胡璉、吳紹周突圍的情況……”我故意省略他和吳紹周被俘的話題。

誰知,黃維像被電擊一般,倏地一下從靠背椅上站起,怒不可遏地說:“胡說八道,我要控告他!”

淮海戰役是黃維永遠的痛,我無意中刺痛了他那根敏感的神經,一時弄得十分尷尬,稍停片刻,我安撫他說:“他主要目的還是寫你們校長蔣介石,在香港報紙上連載了七年,吸引讀者么,后來又寫續篇《草山殘夢》《蔣后主秘錄》等書,唐人自己說,《金陵春夢》既不是小說,也不是歷史,只是把蔣介石其人其事像說書先生那樣描繪而已。”我說:“用話本的筆法寫史傳,未免添油加醋,杜撰臆造。”

“我要控告他,胡說八道!”黃維怒氣未消,這位84歲老人,雙手有些發顫。

“唐人還是第五屆全國政協委員,你們可能一起開過會。”這一提,更像火上加油,他站在房中間,用手指點著:“政協委員就能瞎寫?我要控告他!”

“黃老,不必啦,唐人已于1981年底,在北京病逝了,死者不究吧!”彭經理和我都勸他,至此,他才稍稍平息下來。

他仍是是那句老話:“勝敗乃兵家常事,徐蚌會戰,敗在杜聿明指揮失誤。”

38年彈指一揮間,即使到了1987年,黃維心中的塊壘依然耿耿。這些已去九泉的老人,對于那些歷史舊賬,是是非非,是糾纏不休,還是握手言和?只有天知道。

黃維的難弟文強

全國政協休假團,與黃維同行的還有一位風云人物——軍統特務頭子文強。

相形之下,文強(1907-2001)卻顯得格外活躍,他中等個兒,稍微禿頂,神采奕奕,健步如飛,看樣子只有70歲,見了人,認識不認識的,都主動微笑打招呼。他有一位戴眼鏡的六七十歲的夫人,知識分子模樣,卻不跟旁人講話,倒是跟文強爭爭吵吵。

想不到吧,這位慈祥的小老頭,竟是臭名昭著的軍統局局長戴笠的左右手,徐州“剿總”中將代參謀長,還曾經擔任過令人毛骨悚然的中美合作所特種訓練班副主任。

文強是個傳奇式的人物,他出生在長沙望城縣世代為官的豪門之家,是文天祥的23代后裔,也是毛澤東的表弟,毛澤東母親文七妹是他的姑姑;1924年,他與聶榮臻、林彪一同考進黃埔軍校第四期。他和林彪睡上下鋪,曾用拳頭教訓過林彪。他由周恩來介紹加入共產黨,又由邵力子介紹加入國民黨,曾參加北伐戰爭、南昌起義,由連長當到師長,也曾任中共四川省委常委兼軍委代理書記,他脫黨后,路遇程潛,加入國民黨軍統,成為戴笠手下干將。

他的命運與黃維有許多相似之處,同是國民黨中將,同年同月在淮海戰役中被俘,一關就是27年,又一同于1975年3月17日作為最后一批戰犯獲特赦,黃維從44歲關到71歲,文強從42歲關到69歲,然后同時成為全國政協委員,黃維比他高一級,是常委。

性格決定命運!如今,84歲的黃維,仍然是一副拒人于千里之外的氣概;而文強卻成了一個慈目善眉的老好人。

他曾跟我談起黃維最不想見,也是他最鄙視的兩個人。國民黨國防部中將作戰廳長郭汝瑰,杜聿明等國軍將領稱他“郭小鬼”,就是這個“郭小鬼”,蔣介石對他言聽計從,他親自設計了淮海戰役的作戰計劃,誘使蔣介石改變徐州“剿總”固守蚌埠的作戰方案,把黃維引進了包圍圈。每每作戰計劃蔣介石尚未見到,已捷足先登,飛到毛澤東的辦公桌上。所以,黃維把失敗的根子,第一歸罪于杜聿明,第二歸罪這個“郭小鬼”,第三恨的是他的部下,85軍110師師長廖運周。

廖運周(1903-1996),跟郭汝瑰有很多相似之處,都是黃埔五期生,又都在1928年秘密加入共產黨,在國民黨內臥底20載。

郭汝瑰深得蔣介石信賴,廖運周在黃維被困雙堆集時獻計獻策,讓黃維改四個師齊頭并進,為三個師梯次行動,他的110師自告奮勇打先鋒,黃維連連稱贊他:“好同學,好同志,你要什么我給什么,坦克,榴彈炮隨你要。”還讓兵團副參謀長韋鎮福通知空軍,調飛機配合廖運周作戰。

結果,廖運周率兩個團從雙堆集出發,向解放軍指定的大吳莊前進,兩小時后,順利通過中野六縱陣地,起義圓滿成功,解放軍下令將廖運周陣前起義保密三天,為淵驅魚的黃維一直蒙在鼓里。

不是冤家不聚頭,黃維特赦后,當了全國政協委員,跟“郭小鬼”、廖運周總有謀面的場合。黃維一見他們,便恨從心底起,梗著脖子,怒目而視;而對方卻以勝利者的微笑,把頭一偏,從他身旁走過。

不過,郭汝瑰這個中共潛伏在國防部的最大的“紅色特務”命運卻多惡,解放后曾被懷疑是國民黨特務而遭逮捕,“反右”時差點打成“右派”,直到1980年4月,才重新入黨;1985年明確享受副兵團級待遇。但他無怨無悔。

1981年,杜聿明病逝前,握住前去看他的“郭小鬼”的手說:“我最后再問你一次,你當時是不是共產黨?”郭汝瑰說:“光亭啊(杜聿明號)我們是屬于政見不同,‘守江必守淮’!”孫元良說:“消滅黃伯韜兵團的是國防部,不是陳毅!”國防部,指的就是作戰廳中將廳長郭汝瑰,這個“郭小鬼”,直搗蔣介石的閻王殿。

黃維有一次在酒會上跟廖運周碰面,當時廖運周是民革中央監察委員,黃維一見他,便鼓起眼睛,咬緊牙根,嗤之以鼻,他的部下楊伯濤也大罵廖運周。

文強出面當和事佬。

黃維忿忿地說:“這個廖運周,把我的部隊都送掉了,沒他,我還不一定敗呢!”

文強勸說道:“不要到這個時候還罵人家,都過去這么長時間了,恩恩怨怨不要總記在心里,付之一笑就對了么!”

黃維仍耿耿于懷,不屑地說:“你付之一笑,我笑不了。”

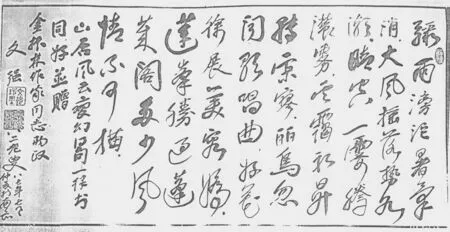

全國政協休假團于8月上旬離開南岳。臨別前,黃維和文強給我留下了北京寓所的地址、電話。81歲的文強詩興大發,主動送我一幅墨寶。

驟雨滂沱暑氣消,

大風搖落勢如潮。

時空一霎騰濃霧,

云靄初升轉寂寥。

百鳥忽聞歌唱曲,

好花徐展美容嫣。

蓮峰勝過蓬萊閣,

多少風情不可描。

山后風云變幻,得句一律,書同好并贈

金振林作家同志兩正

文強八二老叟

八七年七月仲夏于南岳

忠烈丹心垂宇宙

文強手跡

全國政協休假團的最后一個節目——瞻仰忠烈祠。

黃維曾跟我多次重申,說國民黨不抗日,是不符合事實的,南岳就有幾十座國民黨將士墓,他的前任,54軍軍長陳石經就葬在南岳。我向他打聽這位陌生先烈的生平。他說“陳石經又叫陳烈,(1902-1940)廣西柳城人,比我大兩歲,黃埔一期同學,“八一三”淞滬會戰時,任14師師長,日本廣播稱:中國軍隊戰斗力強者,14師也!1939年9月,長沙第一次會戰,任54軍軍長,擊潰土肥源師團,連岡村寧,次都講,54軍是一支不可輕戰的頑敵,后來在滇頃前線,因為拔牙,患了敗血癥,38歲英年早逝,我接任他的54軍軍長。他的墓就在南岳。”

7月27日,磨鏡臺晨光煦微,五號樓與我下榻的四號樓之間的水泥馬路上,停著幾輛嶄新的旅游中巴車。

早飯后,磨鏡臺賓館張萬惠急匆匆來到我的房間:“金老師,南岳管理局請全國政協委員參觀忠烈祠,車子都準備好了,可黃維老先生不想去,這怎么辦?你跟他比較熟是不是請你勸勸黃老……”

“好,我去試試吧!”我從四號樓步下幾十級臺階,到了黃維的房間。

“今天參觀忠烈祠,黃老應該去看看!”我開門見山。

“為什么?有什么好看的?”顯然,黃維對忠烈祠不甚了了,我不由得當上了義務講解員。

南岳忠烈祠面積235畝,建筑費187萬元,1940年9月興工,1943年7月建成。

“七七”抗戰6周年紀念日,張自忠等52位抗日陣亡將領入祀南岳忠烈祠,在落成典禮上,主祭者薛岳將軍鄭重宣布:“抗戰以來,各忠烈將士,即日入祠,歲時奉祀。”

整個建筑,模仿南京紫金山麓的中山陵,氣勢宏偉,“忠烈祠”三個大字,是蔣中正的親筆題詞。

黃維關切地問:“文化大革命中沒遭破壞?”“聽說是附近一戶山民搬回去,做豬欄用,‘文革’后被南岳管理局基建科收藏,1982年重新懸掛在禮堂大門上,這是眾多題刻中的唯一一件原物,真不啻魯殿靈光,碩果僅存啊!就憑這塊木匾,黃老也應去看看啊,聽說54軍軍長,你的同學陳石經的墓地也在附近。”

“好,我去看看他!”黃維站起身,開始換衣穿鞋,“我只是腿腳不大方便。”

本文作者(右)與黃維夫婦合影(1987年7月)

幾輛嶄新的中巴旅游車,從磨鏡臺向北經半山亭玄都觀,黃維對玄都觀那副石刻楹聯反復念叨:

遵道而行,但到半途須努力

會心不遠,欲登絕頂莫辭勞

我向他介紹:“從山腳到這里,十五華里,從半山亭經鄴侯書院,鐵佛寺,南天門、上封寺,到海拔1270米的祝融峰,也是十五華里,古人有詩:‘三十里長松迎客來’,‘登山九千丈,中道多佛屋,一峰高一峰,峰峰秀林木’,半山亭真是名符其實。”

汽車左拐右轉,突然一座氣勢恢宏、依山矗立的巨型建筑群,出現在眼前,那別具一格的炮塔——一個花崗石雕成的大炸彈直指蒼天,周圍是4個稍小的炸彈,它象征五族共和、抗戰必勝的信心。

黃維第一個下車,他腳蹬旅游鞋,頭戴輕便巴拿馬草帽,手柱拐杖,見到“游人到此脫帽致敬”的石刻后,連忙取下草帽,深深一鞠躬,那276級臺階,他無法攀援,便又坐進車里,繞道登上最高處的享堂——大禮堂。

在大坪里,黃維久久地仰望著蔣中正題寫的“忠烈祠”木匾,走進大殿,瀏覽各種碑刻與神牌,默默致哀,這里,有許多曾與他浴血奮戰的兄弟的靈牌,幸存者自是感慨唏噓。

一張大桌上已擺上文房四寶,瞻仰者誰也不想第一個開筆,就勸黃維說:“黃老,題幾句話,勉慰忠烈在天之靈吧!”

黃維沉思片刻,把宣紙折成11格,鄭重嚴肅地握筆蘸墨,豎寫:

忠烈祠烈士千古

忠烈報國碧血丹心垂宇宙

救亡圖存成仁取義照明月

幸存者黃維鞠躬

一九八七年時年八十有四

黃維開了頭,喜愛書法的文強當然不甘落后,委員們紛紛留下墨寶。

黃維向管理局的同志打聽他的前任54軍軍長陳石經埋在何處,他一定要去祭奠。

我知道陳烈墓在絡絲江邊的華嚴湖畔。因為,1939年初,國共合作的象征——南岳游擊干部訓練班就辦在附近,而陳烈任游干班的政治部主任,他酷愛南岳,這個廣西人臨終遺囑,死后不回老家柳城縣,而是把他葬在南岳洛絲潭。當時,按這位抗日虎將的遺愿,舉行了隆重的葬禮。陳石經墓占地2400平方米。

張萬惠經理悄悄把我拉出門外,為難地說:“金老師,你看怎么辦?陳烈墓在文化大革命中被紅衛兵全毀了,至今未重建,黃老知道了一定很痛心的。”我一時啞然,張經理對黃維說:“黃老,你腿腳不便,陳烈墓在山里,你今天就不去了吧!”黃維無奈,只是搖頭。其實,洛絲潭離忠烈祠只有四華里,這成了黃維的終身遺憾!到南岳,是他的第一次,也是最后一次!而今,名山長存,斯人已去!

實習編輯/趙柔柔