遠近太行

王樹洲

與太行山的生命水乳交融

我的故鄉是太行山腳下的一個小村鎮,每天早上一起床,站在院子里仰望北方,就會看到晨曦中的紅紅崖壁,似乎緊貼著我們。所以說,我是沐浴著太行山風,吸吮著太行乳汁長大的,從小對太行山就有著一種相依之情。我小小年紀就跟著父親、母親在山里勞作。永難忘卻跟著母親在山坡上采藥、挖野菜,跟著父親在山里鑿石、砍柴,推著裝滿柴火的獨輪車汗流浹背地在窄窄的山路上苦苦行走的經歷。

太行山,銘刻在我的心里。

70年代,我參加工作去了文化館,拍攝了大量的記錄性圖片。80年代初,我將視角轉入對太行山百姓生活的拍攝。適逢改革開放,各種鮮為人知的照片撲面而來,我領悟到攝影不單單只是記錄場景,它也可以傳達心聲、寄托情感。在那十多年的日子里,我成年累月地跋山涉水,早出晚歸。足跡踏遍南太行的山山水水、村村寨寨。有感而發、有情必至地拍攝下一張張熟悉的面孔和難忘的瞬間。90年代初,我從拍攝太行山人的生存狀態轉入對太行山水的關切,開始沉迷太行山那巨大的色塊和朗然的線條,追逐太行山濃墨重彩、淡然迷蒙般的神韻。

日積月累 辛勤耕耘

我背著沉重的攝影器材沿著太行峽谷的山澗古徑、石壁天梯,不知走了多少路程,春夏秋冬、晨昏暮靄,風中、雨中、霧中、雪中,來來回回,反反復復,幾趟、十幾趟、幾十趟,一走就是幾十年。每次走近陡峻的絕壁、刀切般的溝壑、盤旋的天梯,都會有一種發自心底的呼喚和超乎尋常的精神震顫。

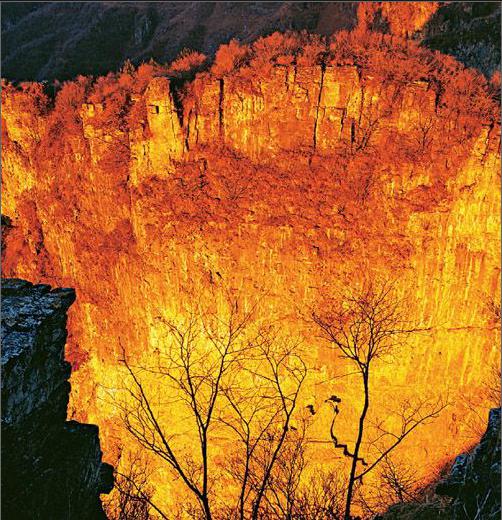

猶記得2004年冬天,太行山上下了一場罕見的大雪,我們一行五人踏著過膝的雪原爬上海拔1200米高的太行山村八里溝。我們在大雪中奔跑、跳躍,一邊觀賞大山的神韻,一邊尋找拍攝角度。但因山霧濃重,能見度低,未能拍出理想的效果。于是我們在山里一直等了四、五天,直到一天下午,太陽突然從霧中顯現,大山在陽光下露出強健的軀體,峭壁和遠山瞬間披上一層濃重的紅、黃色彩。處于陰影中的樹掛也抖擻精神,在云海的簇擁下顯示出自己的驕姿。太行山的云海平時很難見到,只有雨雪過后,氣壓變化才容易出現。那時,山間升騰起濃濃云霧,時聚時散,翻滾飄動,變化萬千,大山浮在其間,如若仙境。我拿起相機,非常興奮地拍攝了無數個難得的畫面。

很多人認為我在太行山拍照有經驗,會預測天氣變化,知道云海出現的時間、方位……但他們哪里知道其中的真正奧妙,只有常年奔波于大山之中,與大山朝夕相處,與大山心心相印、息息相通,才能領悟個中道理。

四季都有別樣風情

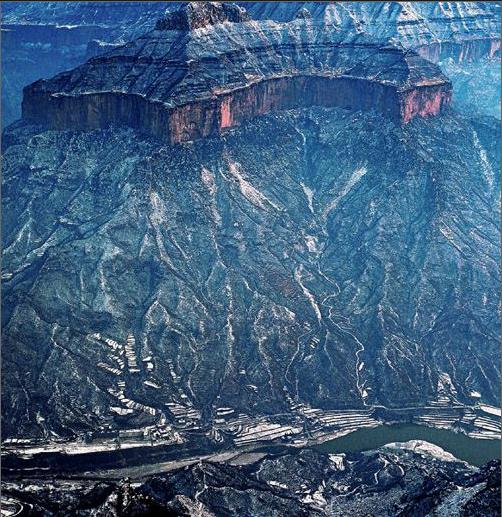

每年春、夏、秋、冬的典型季節和風、雨、霧、雪的特殊天氣我都會到太行山住一段時間,去尋求與自己心靈對應并能產生情感的創作時機。大山對我特別眷顧,除了幾十年的養育之恩外,在攝影上它更是賜予了我無數恩惠,讓那些在拍攝中難以見到的景物光顧于我。諸如:“龍水梯”雨后清晨點射光下的云影浮現;“小井”山后大雪中神秘云霧呈現的抽象山體和暮色梯田中涌動的藍霧;“潭頭”峽谷深處山洪、云海、飛瀑;“九峰山”大霧中突然顯現峽谷奇峰;“張溝”峽谷晨靄中云海臥浮,遠山金光顯露;“關山”多次出現奇山異云……

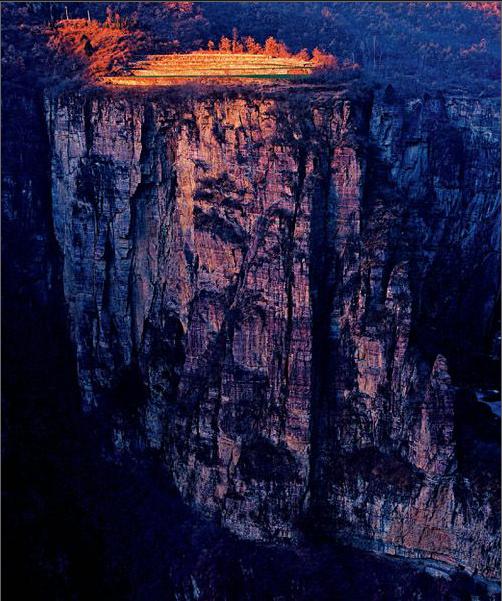

我喜歡在夏天或者冬天去太行山拍攝,大都選擇雨雪霧等特殊天氣,太行山的蒼涼、凝重在這些特殊氣氛下才能得以展現。雨霧中的太行神秘、幽靜,是一幅煙云籠罩水墨般的畫面,似云非云,似霧似霧,濃淡虛實,撲朔迷離;云海的出現使太行更加奇異,山澗升騰的云霧會瞬間集聚成滔滔云海,氣勢磅礴地覆蓋腳下的群山,在峽谷中,無聲無息地翻滾飄動;大雪中的太行渾莽、端妝、皚皚白雪,鋪天蓋地,峽谷氣勢如虹,峭壁頂風傲雪,白雪遮掩下的赤壁似錚錚鐵骨。在這萬簌靜寂的世界里,整個心靈都被凈化了。

發現局部的“情趣”

太行山的特殊地貌決定了它拍攝的難度。站在懸崖峭壁面前,視覺沖擊力極強,但一拿起相機,常感覺畫面平平。由于高山對陽光的遮擋,很難拍到清晨和傍晚低色溫下那山體呈現的黃、紅色調。站在高處俯視,是一覽無余的大場景,缺乏氣勢;站在山腳下仰望,只是一面山墻;溝壑間長年的煙嵐、霧靄直接影響畫面的清晰度……我曾經竭盡全力地遠離別人的后塵,把相機對準他人尚未發覺的角落,去尋求自己拍攝太行的思維模式和方法、技巧。在拍攝太行的過程中,我也逐漸地形成了自己的影像特點。我試著去發現局部美的能力,更加注重觀察景物中那些“精彩”細節,在畫面中尋求“情趣”,在構圖上強調簡潔、嚴謹。即便是遇到壯闊的云海和蒼茫的雪原,我也會強迫自己改變過去單一使用廣角、標準鏡頭的習慣,換取長焦距鏡頭,將更典型、更精彩的畫面拉過來。幾十年來,我堅持采用方畫面構圖。對方畫幅的把握,實際上也是鍛煉自己對景物敏銳的觀察能力,因為方畫幅構圖,必須精雕細刻、構圖嚴謹,才能拍出作品的內在精神,也是我幾十年追求和形成的影像拍攝特點。

對我深愛的太行,還有很多想法,還有很多未能如愿的作品,我會繼續努力,繼續爬山,會一如既往地延續拍攝下去。endprint