《公孫龍子》新解

楊菊生

(南京財經大學,江蘇 南京 210042)

《公孫龍子》新解

楊菊生

(南京財經大學,江蘇 南京 210042)

一般認為,公孫龍是唯心主義詭辯家。這是對其著作錯誤解讀作出的錯誤判斷。他的物位思想,是名位思想的理論基礎。他通過君臣關系的分析,認為君臣當位則國家治(通),君臣錯位則國家亂(變)。在對堅白石、白馬的分析中,公孫龍洞察出個別與一般的差異,并采用剝離“繁辭”(堅、白)的方法,發現了“獨而正”(石形、馬形)的共相。他認為萬物以形分類,“物莫非指”猶“物莫非形”;“指”是共相,是“一般物”,它存在于“個別物”(物指)中,又不同于“個別物”。“指非指”是“白馬非馬”的公式化表述。所謂的“離堅白派”與“合同異派”的對立和斗爭,基本上不存在。

公孫龍;物位;治亂;共相;形狀

公孫龍,戰國時趙國人。《公孫龍子》一書,現存6篇,除《跡府》一篇為后人介紹他的生平事跡外,其余5篇應為公孫龍本人撰寫。一般認為,公孫龍是唯心主義詭辯家,故常被列為批判對象。本文擬對《公孫龍子》提供另一種解讀方法,進而對公孫龍其人其思想給以重新評價。

一、物位思想:名位思想的理論基礎

所謂物位思想,是指萬物產生出來后,在自然界大家庭中,必有一固定位子,如同我們去劇場看戲,買了票后對號入座一般。物位思想也可稱為物格思想,是說天下每一物皆處于一定的時空位置,猶如網絡中的一個方格,中藥店中的一個藥柜或藥盒。天生我物必有位。《名實論》說:“天地與其所產者,物也;物以物其所物而不過焉,實也;實以實其所實而不曠焉,位也;出其所位非位,位其所位,正也。”這段內容,描述了萬物從產生到對號入座的全過程,與《周易·序卦傳》“有天地,然后萬物生焉,盈天地之間唯萬物”相似,強調了世界的物質性及其運行規律的客觀性。比較起來,公孫龍的論述更為全面而深刻。他提出了他的物位思想,強調了萬物“位其所位”的重要性。具體來說,公孫龍在這里表達了四層意思:“物也”句是說,天地萬物是客觀存在;“實也”句是說,萬物適時生長,形成實體;“位也”句是說,萬物形成實體后,找到自己的位子坐上去,勿使位子空著;“正也”句是說,只有位其所位,才是正道。

對于這段內容的錯誤解讀,表現在兩個方面。一是認為公孫龍所說的“物”是沒有物質性內涵的,它是天地萬物的創造者。這以侯外廬等為代表。他們斷言公孫龍所說的“物”,乃是“天地萬物的最后原因,似是‘神’的代名詞”。[1]448在他們筆下,客觀存在著的、涵蓋了“天地與其所產者”的“物”,被消解得無影無蹤;與此同時,“物”升天變成了“神”,變成了“最后原因”的造物主。他們說,“物以物其所物而不過焉”中的第一個“物”字,就是《指物論》中的“指”:這個“指”是個“觀念的東西”,它可以“直接轉化為‘物指’,無須借物而顯現”;而當這個“‘指’轉化為‘物指’,因而有‘物’”,才有“‘天地與其所產者’的個別的物概念”。[1]451-453他們先把“物”神化為“指”,再由“指”物化為天地萬物,為我們描述了造物主的“造物過程”。他們用柏拉圖的理念論解讀公孫龍所說的“物”字,其結果必然走上否定客觀世界、肯定上帝存在的歧途。這是對讀者的一種誤導。二是認為“不過”和“不曠”是正名的原則和標準。這以龐樸為代表。他將“過”字解讀為“過分”,即多了一點什么;將“曠”字實際解讀為“欠缺”,即少了點什么。例如以馬命白馬,則為“過”,以白馬為馬,則為“曠”;前者多了一個“白”,后者少了一個“白”。[2]49-79其實,這里的“過”是過錯(指發生災害),“不過”就是沒有過錯,是說在物生物(“物其所物”)的過程中,風調雨順,萬物適時生長、結實;所以“不過”也可理解為不失時。“曠”是空缺(指位子空著),“不曠”就是沒有空缺,是說物生物后,新生之物憑著“出生證”找到了自己的位子,是對號入座的(“實其所實”);所以,“不曠”也可理解為不空位。“過錯”不等于“過分”,“空缺”不等于“欠缺”;而且不應把它們放在同一個時間點上;物不失其時才有“實”,實其所實才有“位”,位其所位才是“正”,是有時間先后順序的,顛倒不得。問題出在對“不過”的錯誤解讀上,即把“過”字當作“過猶不及”或“言過其實”中的“過”字理解。并由此導致對“不曠”的錯誤解讀,因為“少了一點”與“多了一點”是相對應的。將“不過”解讀為沒有過錯,古籍中并非鮮見,如《周易·系辭上》:“知周乎萬物而道濟天下,故不過。”《墨經·經說下》:“知狗不重知犬,則過。重則不過。”《荀子·正名篇》:“辨異而不過,推類而不悖。”將“不過”解釋為不失時,也可以從古籍中得到印證,如《詩·小雅·魚麗》:“物其有矣,唯其時矣。”《管子·白心篇》:“天不為一物而枉其時。”這也就是《荀子·天論篇》中所說的“天行有常”的意思。

《名實論》的主旨是物位其位,即物之名與物之實相當,也就是彼之名只用于彼之實,此之名只用于此之實,不可“彼且此”或“此且彼”。以牛馬為例,牛之名只用于牛之實,馬之名只用于馬之實,不可“求牛則名馬,求馬則名牛”(《呂覽·審分篇》)。公孫龍的本意是強調概念的確定性、同一性,不可混淆概念,導致名實不當。再以白馬與馬而言,公孫龍不僅從概念的內涵上認定白是“命色”的,馬是“命形”的,所以命色命形的“白馬”不同于命形的“馬”;他還認為,“求馬,黃黑馬皆可致;求白馬,黃黑馬不可致”,則從黃黑馬的可致與否,也就是從概念的外延上強調白馬只是馬類中的一種馬,不可將白馬和馬等同起來。公孫龍還說,“有白馬不可謂有馬”,等于說“有白馬不可謂兼有黃黑馬”;也就是說“有白馬”就“只有白馬”,并不包括有其他顏色的馬。故“有白馬不可謂有馬”,可說成“有白馬非有(各種)馬”,再去掉兩個“有”字,就簡化成“白馬非馬”。因此,“白馬非馬”可看作是“有白馬非有(各種)馬”的緊縮語。但一般解讀時,將“白馬非馬”說成“白馬不是馬”;并認為只能說“白馬是白馬”,不能說“白馬是馬”,否則就是“彼且此”或“此且彼”了。這樣,“白馬”和“馬”之間的關系,原本是相容的從屬關系,被曲解為不相容的排斥關系。這決不是公孫龍的本意。“白馬非馬”不是“白馬是馬”的反命題。“白馬非馬”中的“非”字,本為“非有”,也就是“無有”、“沒有”,不可用否定判斷詞“不是”來解讀,這里是“異于”或“不同于”、“不等于”的意思,《白馬論》中“異黃馬于馬,是以黃馬為非馬”就是明證。事實上,“白馬是馬”這一判斷蘊含在“求馬,黃黑馬皆可致”中,公孫龍為了表達自己觀點的需要,故意將白馬隱去。公孫龍并未否定“白馬是馬”的存在權。[2]78應該說,“白馬是馬”和“白馬非馬”是一個事物的兩個方面,可以同真。這就是說,“白馬”是“馬”(中的一種馬),但“白馬”和“馬”不是同一概念,兩種說法都對。馮友蘭說,“白馬是馬”和“白馬非馬”這兩個命題都是真的,并沒有沖突:“白馬是馬”的馬是就這個名詞的外延說的,“白馬非馬”的馬是就這個名詞的內涵說的;“白馬是馬”的馬是就具體的馬說的,“白馬非馬”的馬是就抽象的馬說的。這是對的。但蔡尚思卻批之為“是非不明,主次不分”,持論有失公允。[3]

公孫龍的物位思想,啟始于《禮記·祭法》所說的“黃帝正名百物”和《書經》的“取類正名”。物有屬類分野,人有尊卑上下,不管是物是人,各位其位,那么,天下就太平了。公孫龍就是這樣,從物到人,來論述物和人“位其所位”的重要性的。因此,他的物位思想,實在是正名、定分即名位思想的理論基礎。在《名實論》中,公孫龍特別強調“正位”、“當位”,反對“出位”、“非位”。這種守位思想直接源于《周易》,如《鼎卦·象傳》:“鼎,君子以正位凝命。”《坤·文言》:“君子黃中通理,正位居體,美在其中。”《蹇卦·彖辭》:“當位貞吉,以正邦也。”其實正名就是要正位,或者說通過正位達到正名的目的。如果你買的戲票是10排10座,那么劇場里就有這個座位等你去坐,這戲票猶如“名”,那個對應的座位就是“位”。因此,“名”和“位”可說是一回事,合起來稱作“名位”。當你這個“實”坐在該你坐的座位上,實其所實,就是名實相當,叫做“正位”或“當位”。但如果你坐到別人的座位上,或與別人的座位互易了,叫做“錯位”或“易位”;如果你的座位被別人強占了,對別人來說是“占位”,而你就“失位”了;如果你坐到較前較好的座位上,那你就“越位”了。凡此種種,都是不允許的。因為位非其位,名實不當,就會發生混亂。所以要正名,要正位,即查驗一下你的戲票,到底幾排幾座,是否坐錯了。公孫龍說:“其正者,正其所實也;正其所實者,正其名也。”這是說正名就要正實;而正實就要實其所實;實正了,位其所位了,名也就正了。“正其所實”,不是要改變“實”的內容和性質,而是要改變“實”所處的位置。使此在此、彼在彼,不出位、不錯位。如果你這個“實”坐錯了座位,實非其實,你就該挪動你的屁股,重新對號入座。名位具有相對穩定性,在一定歷史條件下是不變的。所以正名一般不是要改變名位本身,而是要改變實體所處的位置。還應看到,在人類社會關系中,名位一經確定,必有行為準則相隨,而行為準則是人類活動在一定歷史條件下的產物。正名就是要求人們按行為準則辦事,謹言慎行;正位就是要求人們把自己的言行關進名位的籠子里,非禮勿為。所以正名的關鍵是你這個“實”必須位其所位,走正道。當然,也有尸位素餐的情況,在其位不謀其事,這種“缺位”情況也應當作失位、錯位來處置。孔子把正名看做“為政”的頭等大事,以期循名責實、各位其位。那種“用舊名以正新實”、“用主觀的名去糾正客觀的實”的說法,實在是對孔子正名思想的一種曲解。[4]11,172

正名之要務在“定分”,也就是“定位”,即分尊卑、上下、貴賤、賢愚。《周易·系辭上》:“天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陳,貴賤位矣。”在孔子看來,名位的尊卑上下,似乎是天經地義的。他修《春秋》“以道名分”。管子認為,“義者,謂各處其宜也”,而“明分以喻義之謂也”(《心術上》)。意思是說,能分君臣上下,就是明事理、知禮義。荀子則從自然和實踐的角度論證了“群而有分”的重要性和必要性:人是群居性動物;“群而無分則爭,爭則亂,亂則窮”(《富國篇》),原因是“勢位齊,而欲惡同,物不能澹(贍)”(《王制》)。他并引用《尚書·呂刑》“維齊非齊”的話,認為只有不齊,才能齊。慎到也從財物占有的角度,論證了“分”的重要性。他舉例說,“今一兔走,百人逐之,由分未定”,而“積兔滿市,行者不顧,非不欲兔也,分已定矣”。“分已定”,說明所有權已定,就爭不起來;而“分未定”必爭。①引自《呂覽·慎勢篇》。因此,定分定位,正名正位,則萬物各得其所,各位其位,各守其職,就不會出亂子,而錯位、占位、越位等等,乃是致亂之道。春秋無義戰。孔子生于亂世,君不君、臣不臣等事時有發生。他主張正名,主張君君、臣臣、父父、子子,企圖以此來消除各種社會亂象,按周禮要求,恢復正常的社會秩序。他修《春秋》,為使亂臣賊子懼。盡管他相信天命,思想保守,但并不頑固。他對“禮”的看法,有繼承,有發展,是與時俱進的;他還贊揚湯武革命,認為“順乎天而應乎人”。②《論語·為政》:“殷因于夏禮,所損益可知也;周因于殷禮,所損益可知也。其或繼周者,雖百世可知也。”另見《周易·革卦·彖辭》。他的人治理念,即使在今天,在規范人們的行為準則方面,仍有積極意義。公孫龍的物位思想,為孔子的正名思想作了深層次的詮釋,他告誡人們說,正名就是要實其所實,位其所位,做到君象君,臣象臣,從而使比較抽象的正名主義變得具體而具有可操作性。

《跡府》中說公孫龍疾名實之散亂,欲“以正名實而化天下”。而《名實論》是專門論述名實問題的,可以認為這是一篇反映公孫龍思想的具有綱領性的文章。抓住欲“以正名實而化天下”這條紅線,則《公孫龍子》可解可讀;背離這條紅線,勢必肢解公孫龍的思想,作出錯誤的解讀和判斷。“純邏輯論”便是一例。溫公頤說,公孫龍“擺脫了正名主義的政治邏輯,而把邏輯純化”,“從純邏輯觀點出發,不帶有政治和倫理意味”。[4]52果真如此嗎?在公孫龍自己的言論和文章中,不乏他對政治和倫理的高度關注。《莊子·秋水篇》中說,公孫龍自稱“少學先王之道,長而明仁義之行”,難道這與政治、倫理無關嗎?《名實論》結尾處他寫道:“至矣哉,古之明王!審其名實,慎其所謂。至矣哉,古之明王!”公孫龍認為,古代賢明的帝王正確處理了名實關系,把國家治理得很好,贊美之情,溢于言表,難道不帶有強烈的政治傾向性嗎?宋濂《諸子辨》說公孫龍“傷明王之不興,疾名器之乖實……冀時君之有悟,而正名實焉”,確認他的思想是帶有政治和倫理意味的。在《通變論》中,公孫龍假物取譬,專論君臣關系和國家治亂問題,說明他是非常關心政治和倫理的(詳見下文)。公孫龍還以“正名實”為思想武器,以“化天下”為政治抱負,積極參與了一些社會政治活動,如他駁趙惠文王“偃兵”,助趙責秦王“非約”,勸燕昭王“偃兵”,勸梁君勿濫殺無辜,勸平原君拒虞卿為其“請封”等。③參見《呂覽》中的《審應》、《淫辭》、《應言》及《莊子·逸文》、《史記·平原君列傳》。公孫龍繼承了孔子的正名傳統,求治反亂,具有明顯的儒家思想色彩。他既不是如晉人魯勝所說,為孫詒讓、梁啟超諸人認同的“祖述墨學”的墨家,因為他主張分上下、正名位,而墨子倡導“兼相愛”、“僈(無)差等”;更不是如郭沫若、楊榮國諸人所說的屬于道家,因為他主張離堅白、別同異,而莊子倡導“萬物與我為一”,不辨是非。漢人司馬談始創“名家”之名,將研究過名實關系且能言善辯的人(辯者)稱作名家,這樣一來,戰國時代多數思想家幾乎都被囊括在內,公孫龍自然名列其中。胡適認為,“古無‘名學’之家,故‘名家’不成為一家之言。”[2]103-108這話有一定道理。因為辯者們各是所是、各非所非,不成一家之言,怎么能稱“一家”呢?能稱“一家”的,應在宇宙論、人生論或認識論中某一方面有獨特而一致見解者,如儒家講“仁義”,墨家講“兼愛”,道家講“無為”,法家講“刑法”。名家是個大雜燴,它匯集了各家各派的思想家。在中國哲學史、思想史中,當各思想家一一被其祖師爺認領后,名家門中就只剩下被稱作詭辯家的惠施和公孫龍兩人了,故詭辯家幾乎成了名家的別名。唯一令人困惑不解的是,荀況和公孫龍均是同時代趙國人(公孫龍約比荀子年長22歲),只見荀子將惠施和鄧析“捆綁”在一起批判之,未見他如今人那樣將惠施和公孫龍“捆綁”在一起鞭撻之。雖然,荀子也批評過“牛馬非馬”和“堅白同異”,但很難斷定這是針對公孫龍的。荀子是眼睛里容不得沙子的人,而對公孫龍卻網開一面。究其原因,莫非他們在思想深處原本是一家——儒家,所以不愿下狠手?

二、治亂理論:君臣當位則治(通),君臣錯位則亂(變)

《通變論》是公孫龍文章中最怪誕的一篇,諸如“二無一”、“左與右可謂二”、“羊合牛非馬”、“牛合羊非雞”、“青以白非黃”、“白以青非碧”等命題,令人不知所云。其實,說怪也不怪,只要明白其中的名詞、形容詞和數詞一、二均是比喻就行了。龐樸認為:“通變論,即通達變化之論,其目的在于弄通變化的道理。”[2]26此話有兩個問題:一是如果“通變”一詞是通達變化之意,那么視“通”即“變”,“變”即“通”,是兩個字義相同或相近的字組成的合成詞,只有通達變化一義;二是如果“通變論”是弄通變化之論,那“通變”一詞就成為動賓式詞組,也僅弄通變化一義。其實,公孫龍筆下的通變二字,字義相對甚至相反,通非變,變非通;也不能組成動賓式詞組,這與《名實論》中的名實、《堅白論》中的堅白、《指物論》中的指物一樣,均是兩個字義相對或相反的字組成的合成詞。“通變”一詞,源于《周易》。《系辭上》:“一闔一闢謂之變,往來不窮謂之通”,“化而裁之謂之變,推而行之謂之通”。這里“變”是變化、變革,“通”是通達、通暢,是指自然界和人類社會發展變化過程中的兩個既相銜接、又有實質性區別的不同階段。《系辭下》:“易窮則變,變則通,通則久。”這里的“變則通”,并非“變即通”。這句的意思是:“易”的原理是當走入困境后就要變革,變革才能通暢,通暢才能長久。在《通變論》中,公孫龍賦予通變二字以特殊的含義:“通”是指君臣當位,政通人和;“變”是指君臣錯位,變亂頻仍。簡言之,“通”是治,“變”是亂。具體而言,一、馬、黃比喻“通”,二、雞、碧比喻“變”。因此,《通變論》是公孫龍論述國家治亂興亡的一篇文章,既講治和興,又講亂和亡。《通變論》也可說是《治亂論》或《興亡論》。

“二無一”是本篇主題。譚戒甫認為,“白馬非馬”就是“二無一”。郭沫若認為,“白馬非馬”乃是“二非一”,并說“《通變論》的‘二無一’也就是‘白馬非馬’的數字上的衍變”。杜國庠則解釋為“當概念構成時,構成這個概念的因素概念不能夠和它同時作為獨立的概念而存在”,這就是說,兩個“一”構成“二”時,已失去原來“一”的獨立意義了。龐樸把“二”明確地看作是“全體”,“一”是“部分”,故“二無一”就是“全體中不再存在部分”。屈志清則倒轉過來,認為“一”是全體,“二”是部分。①參見譚戒甫《公孫龍子形名發微》、郭沫若《十批判書》、杜國庠《便橋集》、龐樸《公孫龍子研究》、屈志清《公孫龍子新注》。實際上,這里的“二”和“一”跟數量基本無關,其意義相對或相反:“一”是比喻一致、協調、和諧,“二”是比喻差異、分離、變亂。例如《墨經》中將“異”分為二、不體、不合、不類四種,“二”為異之首。《經說上》解釋道:“二必異,二也。”據侯外廬等統計,《論語》中“異”字凡八見,并指出:“此八‘異’字皆可訓‘二’,訓‘貳’,訓‘離’,而與‘一’為對待語,與‘二’為同義語。”[1]184因此,“二無一”是說當出現分離、變異時,就無一致、和諧可言了。把這種思想應用于國家、社會,就是“一山不容二虎,一國不可二主”。類似的說法,在先秦典籍中不勝枚舉。《管子·霸言篇》說:“使天下兩天子,天下不可理也;一國而兩君,一國不可理也;一家而兩父,一家不可理也。”(“兩”義同“二”)《明法篇》又說:“主行臣禮則亂,臣行主道則危”,“上下無分,君臣同道,亂之本也”。所以主張“威不兩錯,法不二門”。《慎子·德立篇》詳細分析了國亂、家亂的根源是“兩”,所以“立天子者,不使諸侯疑焉;立諸侯者,不使大夫疑焉;立正妻者,不使嬖妾疑焉;立嫡子者,不使庶孽疑焉。疑則動,兩則爭,雜則相傷,害在有不在獨”。《荀子·致士篇》則認為:“隆一而治,二必亂。自古及今,未有二隆爭重而長久者。”《成相篇》甚至認為“一而不貳為圣王”。所以他主張“修道而不貳,心結于一”。《呂覽》中也有較多的關于“二無一”的論述,結論是:“一則治,兩則亂。”(《執一篇》)因為“二”與“貳”通,故“二心”同于“貳心”,“叛臣”也稱“貳臣”。總之,“二”是形容矛盾、分離、變異的那種狀況,在一個亂象叢生、爭斗不息的國家里,怎么會有安寧、祥和之“一”呢?這就是公孫龍“二無一”的本意。

公孫龍認為,國家出現“二無一”的那種狀況,主要是君臣矛盾、君臣錯位引起的;君不君,臣不臣,國必亂。公孫龍以左右、羊牛、青白及其結合方式為喻,論述了君臣關系的變化;又以一二、馬雞、黃碧為喻,論述了治亂(通變)之不同結果。這里,“右”和“左”有貴賤、上下、強弱的區別。《史記·廉頗藺相如列傳》中有“秦漢以前,用右為上”的記載。“以右為尊”的習俗,大概是從《黃帝內經》中“人左手足不如右強也”的自然規律中引申而來。公孫龍以“右”喻君,以“左”喻臣,所以“陪臣執國命”就是“左與右可謂二”,意謂處于下位的臣子越權凌駕于君王之上,國家就不得安寧了。這里的“與”和下文的“合”、“以”等字,兼有連詞和動詞的作用,在它們前邊的詞是處于主動地位的結合者,后邊的詞是處于被動地位的被結合者,詞序的先后有著貴賤、上下、主次之分。其次,馬、牛、羊、豕、犬、雞,古稱“六畜”,其中,馬最珍貴,牛次之,羊又次之,雞最低賤了。這是以人的價值判斷為根據的貴賤系列,是人為的“物位表”。公孫龍以“牛”喻君,以“羊”喻臣。當處于下位的“羊”越權凌駕于“牛”上時,變亂就發生了,所以“羊合牛非馬”。“非馬”就是“無馬”。“馬”表示國家通泰,表示“治”,所以“無馬”就是國家沒有安寧了。再次,根據五行學說,青、赤、白、黑、黃皆為正色,這五色和木、火、金、水、土結合,分別表示東、南、西、北、中五個方位,形成東方木(青)、南方火(赤)、西方金(白)、北方水(黑)和中央土(黃)的格局,它們之間又有相生相克的關系。正色中,表示中央土的黃色最為尊貴,因為它象征著國家社稷;而碧非正色,即所謂“驪色”(雜色),最賤。公孫龍以西方金(白)比喻君,以東方木(青)比喻臣。金能克木,君在上、臣在下,天經地義。而當“木賊金”時,即臣下凌駕于君王之上時,就會產生種種矛盾,變亂就會發生,其結果是“碧”,不可能是“黃”,故“青以白非黃”。上述“青以白非黃”、“羊合牛非馬”和“左與右可謂二”(等值于“左與右非一”),均是從反面論述君臣關系及其結果的,故稱為“非正舉”;而“白以青非碧”、“牛合羊非雞”和“右與左非二”(文中以右與左“茍不變”表述之),均是從正面論述君臣關系及其結果的,是“正舉”。這就是說,“非正舉”表示君臣錯位,其結果“非黃”(同“碧”),“非馬”(同“雞”),“非一”(同“二”),也就是“變”,是“亂”;“正舉”表示君臣當位,其結果“非碧”(同“黃”),“非雞”(同“馬”),“非二”(同“一”),也就是“通”,是“治”。上述君臣關系的結合方式及其治亂結果如表1。表中的“正舉”(箭頭向上),表示君臣當位,產生治(通)的結果;“非正舉”(箭頭向下),表示君臣錯位,產生亂(變)的結果。其具體表述如下:

正 舉:右與左非二(等值于“右與左則一”)

牛合羊非雞(等值于“牛合羊則馬”)

白以青非碧(等值于“白以青則黃”)

非正舉:左與右可謂二(等值于“左與右非一”)

羊合牛非馬(等值于“羊合牛則雞”)

青以白非黃(等值于“青以白則碧”)

表1 君臣關系的結合方式及其結果

“狂舉”是對治亂(通變)結果的錯誤選擇,如說“與其馬寧雞”、“與其黃寧碧”。但文中是以正確選擇的方式出現的:“與馬以雞寧馬”,“與其碧寧黃”,這就不算狂舉了。至于“黃其正矣,是正舉也。其有(猶)君臣之于國焉,故強壽矣”這段文字中的“強壽”二字,杜國庠引伍非百說,謂“壽”通“儔”,“類也”,已屬強解;溫公頤則釋為“勉強的比喻”,“強為類比”,[4]52也是以不解而解之。其實,公孫龍的本意清楚明白:君臣當位,上下和調,則國家繁榮昌盛,長治久安。

公孫龍的物位思想,在《通變論》中表現為名位思想。他繼承了孔子的正名傳統,將名位思想應用于君臣關系的分析,形成了頗具特色的治亂理論。在他看來,君臣上下,尊卑分明;名位既定,不可逾越。君民臣等,只有各安其位,各守其職,國家才會安寧;反之,禍起蕭墻,變亂就會發生。但公孫龍將治亂問題,簡單地歸結為君臣矛盾、君臣錯位,忽視了社會矛盾和階級矛盾,自有偏頗處。其實,在一定歷史條件下,君臣矛盾是社會階級矛盾在統治集團內部的反映。其次,由君臣當位或錯位引發的治亂(通變)問題,在一定條件下是會互相轉化的,治(通)會變成亂(變),亂(變)也會變成治(通)。但公孫龍似乎忽視了這種轉化,這在文章結尾處“兩明而道喪,其無以正焉”的話中,多少流露出了這種絕對化思想。公孫龍的名位思想和治亂理論,有利于社會的穩定和國家的安定,但明顯是為統治集團鞏固其統治地位服務的。

三、發現共相:“獨而正”的石形和馬形

(一)關于共相

作為哲學名詞的共相,其本義是一類事物的共同形式或共同形狀。亞里士多德用此來對蘇格拉底的“一般定義”進行詮釋。他認為共相一詞是用來“述說許多個主體的這樣一種性質的東西”,而個體卻“不能這樣”,[5]213并指出“沒有共相我們就不可能獲得知識”。他批評柏拉圖卻“把共相和個體分離開來”,說它們是“單獨存在的”,并稱之為“理念”。[6]58因此,亞里士多德的共相論是對柏拉圖理念論的修正或否定。我國學術界將理念論、共相論引進后,應用于《公孫龍子》的研究,開創了新局面;常常把它們混為一談,引起概念上的混亂。例如馮友蘭說:“公孫龍未為共相專立名詞,即以‘指’名之,猶柏拉圖所說之概念(idea),即共相也。”他并用“概念可思而不可見”來描述共相。他在對堅白石的分析中說:“‘離堅白’者,即指出‘堅’及‘白’乃兩個分離的共相也”,“豈獨堅白離,一切共相皆分離而有獨立的存在”。[7]258-261他所說的“概念”、“共相”、“獨立的存在”,實是理念,不是共相。再如侯外廬等也把“指”稱作“概念”,認為概念“實際上是‘神’的代名詞”,“概念離事物而獨有,共相離別相而自存”;他們還認為公孫龍把宇宙間所有的具體事物,如白馬、驪牛、堅白石等說成是“莫非概念的自己外化”,并稱之為“概念外化的唯心主義”。所謂“概念外化”,就是以“概念”(理念)為摹本,復制出具體事物來;之所以說是“唯心主義”,是因為“種類既不在于個體之中,共相又在個體之外”。[1]454-471這是道地的柏拉圖的理念論!這說明,我國學術界從西洋取來的不是亞里士多德共相論的真經。用共相論解讀《公孫龍子》,方向是正確的;用理念論或其變種唯實論、新實在論解讀《公孫龍子》,只會走入歧途。原因在于理念先于個別,高于個別,可以離開個別而單獨存在,而共相存在于個別之中,不可離開個別而單獨存在;前者是唯心的,后者是唯物的。

(二)關于“離堅白”和“白馬非馬”

堅、白是形容詞,按照新實在論者羅素的說法,名詞貓、狗、人和形容詞白、硬、圓都表現為共相,[5]212-213那么視堅、白為共相是無可非議的。但亞里士多德似未說白、硬、圓等形容詞是共相。倒是柏拉圖將美、善、大等形容詞當作理念的。柏拉圖有句名言:“美的東西是美使它美的。”[6]73這句第二個美字,原是形容詞,現在指“美本身”,是理念,是單獨存在的“實體”,它已失去形容詞性質了。羅素混淆了理念和共相這兩個概念的區別,用理念論來解讀共相論,以致以訛傳訛,我國學術界也就把形容詞堅、白當作共相了。這是誤解。

公孫龍認為,在堅白石中,石是形,是“定者”(盡管沒有明說),是本質屬性,規定此物是“石”,不是他物;堅、白是色性,是“不定者”,是修飾成分,,不是物,具有或藏或離的自離性,可以不堅石物而堅,不白石物而白。因此,在堅白石中,堅、白、石三要素有輕重之別,主次之分。《尹文子·大道上》有“以通稱隨定形”的說法,例如“好牛”:“好則物之通稱,牛則物之定形。”這里“好”是形容詞,是修飾名詞“牛”的,是附屬于“牛”的。所謂“通稱”,就是到處適用的意思,例如“好”字還可以去修飾馬、人等“定形”之物,稱作“好馬”、“好人”,等等;換句話說,“好”是“不定者”,有自離性。所謂“定形”,一是說牛是命“形”的,不是命“色”命“性”的;二是說牛是“定者”,沒有游離性。“通稱”與“定形”之間這個“隨”字,表明“好”只是“牛”的一種屬性,具有游移不定、隨遇而安的特點。“白馬”和“好牛”的詞語組合形式相同,“白馬”也是“以通稱隨定形”的,甚至連“白”的性質也隨定形之“馬”發生了變化。所以《白馬論》說:“白馬者,言白定所白也,定所白者非白也。”與此類似,伍非百也有“以常然者寓偶然者”的說法。他說:“蓋形狀,常然者也;色地,偶然者也。”常然者(如石形)好比是個家,偶然者如堅、白)寓居其中,成為堅白石、白馬。偶然者就是公孫龍所說的“不定者”,常然者就是“定者”。《孔叢子·公孫龍》在說到給萬物命名時,有兩個原則:一是“先舉其色,后名其質”;二是“貴當物理,不貴繁辭”。例如堅白石,堅、白表示石之色性,是“繁辭”(修飾辭),舍棄它們仍不失其為“石”;“石自體”表示石之形,它是本質,是物之理,舍棄它就不成其為“石”。同理,在白馬中,白是“繁辭”,馬是“本質”。古人重質輕辭,表示古人對事物本質屬性把握的重視。但現今我囯學術界一般都把堅、白、石三要素稱作是“指”,是共相,其含金量是相等的,沒有主次之分、輕重之別;並認為“‘物’不過是‘指’的集合體的體現者”,[4]41“‘物’是‘指’的聚合”。[9]7這種觀點,與貝克萊的“存在就是被感知”、馬赫的“感覺要素論”相比較,只有主客觀的不同,沒有實質性區別。陳憲猷認為:“公孫龍以‘形’為本質之內涵,其他各種屬性是‘形’的諸屬性在各方面的反映。”[10]36這是對的。“要素聚合論”無疑是錯誤的。

因為堅、白不是物,所以在自然界的“物位表”上,就沒有它們的位置,也就說不上位其所位了。再者,所謂“離堅白”,是人們因視覺和觸覺的功能差異(“目不能堅,手不能白”)而造成感覺上的堅、白分離,只可說堅石二、白石二而不可說堅白石三。由于堅、白皆是“不定者”,有自離性,堅、白分離進一步表現為堅、白離石。但這就象人們處于“失神”狀態時那樣,面對堅、白卻不知有堅、白。此時的石,即石形,從堅白石中“脫穎而出”,表現為神奇的“可思而不可見”的共相。一般認為,不僅堅、白分離,堅、白、石三要素也是各各分離的;不僅堅、白可離石,石也可離堅、白。所以他們在解讀“石其無有,惡取堅白石乎”一句時認為:石可離堅離白獨自成石,不必通過堅、白而表現自己是石。但從上下文語意看,這個反問句似針對上文“堅白域于石,惡乎離”那個問句說的:石沒有了堅、白(或藏或離),還能稱做堅白石嗎?堅、白有自離性,可以離石;石無自離性,不會離堅、白。此所謂跑得了“和尚”(堅、白)跑不了“廟”(石)是也。其實,“離”只是手段,不是目的。公孫龍先說堅、白分離,后又說堅、白離石,這猶如剝筍一般,當把堅、白等筍殼層層剝離后,剩下的就是“獨而正”的筍芯——石形了。《堅白論》結尾處的“離也者天下,故獨而正”,是說天下萬物的色性都可離物而去,所以留下的就是那單一而純正的形狀﹙共相﹚了。因此,堅、白分離是為堅、白離石作鋪墊,堅、白離石又為尋找“獨而正”的“石形”作鋪墊。“獨而正”的“石形”,是存在于堅白石中的共相,是石類事物中的一般,尋找并發現它,才是公孫龍主張“堅白石離”的真正目的。這在《白馬論》中,公孫龍認為“獨而正”的“馬形”,是存在于白馬中的共相,是馬類事物中的一般,尋找并發現它,才是他主張“白馬非馬”的真正目的。這時,已回復到游離狀態的堅或白,我們大可不必去管它。《白馬論》中說:“白者,不定所白,忘之而可也。”可以棄之不論。

公孫龍還認為,在自然界,萬物雖然各以其個體出現,但卻是各以其形狀分門別類的,即所謂“物以類聚”;而同類之物必有同一形狀,這同一形狀就是共相。《呂覽·有始覽》有“天斟(聚)萬物,圣人覽焉,以觀其類”的話,只是假托圣人觀其物類命名罷了。因為同一類事物必有同一形狀,故“石形”是石類之物的共相,“馬形”是馬類之物的共相。這些剝離了繁辭的“石形”、“馬形”,和其他物類之“形”,組成了自然界大家庭。這是個“可思而不可見”的“獨而正”的共相世界!在這個自然界大家庭中,形容詞堅、白是不能開門立戶的,因為它們不是“物”;堅白石、白馬等個體也不行,因為它們不是“戶主”;而石、馬和羅素說的貓、狗、人都可以。這些都是實物名詞,都是單名,都是普遍概念,都有一定的形狀,都是“獨而正”的共相,都可以當“戶主”。如果說自然界是個大森林,那么石、馬、貓、狗、人就是這個大森林中一棵棵“獨而正”的共相之樹,椏杈枝葉則是它們的屬類。凡石類歸“石家”管,馬類歸“馬家”管。拿馬類來說,白馬只是“馬”這棵樹上的一枝,它不能代表整個“馬家”,所以白馬非“馬”。

類名有大小,共相有層級。這是因為萬物門類繁多,存在著屬種關系;而且物類越多,越復雜,屬種關系的層級就越多。“馬”和“四足獸”有屬種關系,“四足獸”和“動物”有屬種關系,直到最高層級的達名即大共名“物”為止(四足獸、動物、物等可稱為共名共相,有別于石、馬、貓、狗、人等單名共相)。層級越高,共相概念的內涵越少,外延越大;反之,層級越低,共相概念的內涵越多,外延越小。而處于底層的私名即個別就不是共相了。一般而言,墨家說的類名和荀子說的共名、別名,都有一定的形狀,都是有屬種關系的,都表現為共相。荀子所說的“共則有共”(內涵逐步減少、外延逐步擴大)、“別則有別”(內涵逐步增多、外延逐步縮小),就是建立在名稱之間具有屬種關系的基礎上的。屬概念和種概念,合稱類概念。任何判斷和推理都離不開類概念。《墨經》上說的“辭以類行”、“以類取,以類予”,是因為類概念之間具有屬種關系。類概念即共相概念之間具有屬種關系,這是亞里士多德共相論的重要特征(這導源于蘇格拉底的“辯證”方法,即人們“聚在一起討論問題,按對象的種屬加以辨析”,見克塞諾封《回憶錄》;在中世紀羅馬人波愛修的《波爾費留〈引論〉注釋》中也可得到佐證)。①注意:白與白馬之間無屬種關系,而馬與白馬之間有屬種關系。堅白石同理。[6]59,232值得注意的是,公孫龍在《堅白論》、《白馬論》中,采用剝離“繁辭”(堅、白)即“離”的方法,從個別中發現了“獨而正”(石形、馬形)的共相,蘇格拉底采用歸納法即“合”的方法,從眾多個別中發現了“一般定義”(共相),可謂殊途而同歸,具有同樣重要意義。對公孫龍的重大發現,我們理應給以足夠的重視,并給予恰當的評價。

(三)關于“離堅白派”和“合同異派”

對于公孫龍主張的“堅白石離”,多數學者較重視“堅白分離”而忽視“堅白離石”。于是,所謂“對立物絕對對立”的“離堅白”,成了公孫龍思想的核心內容。有“離”就有“合”,離、合兩派論的出現,與此不無關系。馮友蘭說:“戰國時論及辯者之學,皆總而言之曰‘合同異,離堅白’。或總指其學為‘堅白同異之辯’。”[7]268并據此將戰國時代辯者分為“合同異派”和“離堅白派”,分別以惠施和公孫龍為首領。此論一出,我國學術界普遍認同,幾乎已成定論。其實此論疑點甚多,能否成立,值得討論。

疑點一:誤“別”為“合”問題。馮友蘭“兩派論”的主要依據是《莊子·秋水篇》中公孫龍自謂:“少學先王之道,長而明仁義之行。合同異,離堅白;然不然,可不可。”還有清人馬國翰輯《魯連子》謂齊辯士田巴“毀五帝,罪三王,訾五伯;離堅白,合同異,一日而服千人”。且不說其中并無離、合兩派對立斗爭跡象,其資料真實性也值得懷疑。據錢穆考證,《魯連子》是偽書;而《莊子》書中內容,可能傳抄致誤。例如《淮南子·齊俗訓》則稱公孫龍“析辯抗辭,別同異,離堅白,不與眾同道”,與莊子說法不同。侯外廬等注意到這一問題,認為《莊子》書中的“合同異”有誤,他們說:“此處‘合’字應是‘別’字之誤。”[1]458這是可能的。因為在公孫龍的文章和有關言論中,沒有涉及“合同異”的。相反,在《通變論》中,公孫龍認為羊、牛雖可稱做一類,卻是“類之不同”者;馬、雞差異大,因而“材不材,其無以類”。這說明公孫龍是主張“別同異”的。《墨經·小取》認為辯者的六大任務之一即為“明同異之處”。漢人劉向《別錄》中說:“辯者別殊類使不相害,序異端使不相亂。”試問,作為辯者,不別同異,何辯之有?辯學是別同異、明是非的學問。公孫龍不別同異,還算是辯者嗎?足見《莊子》書中的“合同異”有誤,資料有問題。馮友蘭憑借這有問題的資料,并冠以“皆總而言之曰”的概括性語言,認定戰國時代辯者中離、合對立兩派的存在,有失偏頗。

疑點二:離、合兼容問題。據龐樸的說法,離、合“兩個學派,形同水火,仿佛毫無共通性可言”。[2]120如果《莊子》書中“誤‘別’為‘合’”的情況沒有發生,公孫龍既“離堅白”,又“合同異”,那么兩個學派就有“共通性可言”,亦即離、合觀點可以兼容,集于公孫龍一身。從上文的分析中可知,此種情況似不可能發生。而惠施則不然。史料中并無直接證據證明他持“合同異”觀點,只是“歷物十事”中的“泛愛萬物,天地一體也”一事,確有明顯的“合同異”傾向。其他九事,很難說都是講“合同異”的。例如“大同而與小同異,此之謂小同異;萬物畢同畢異,此之謂大同異”一事,是講萬物“有同有異”,只是觀察角度的不同,同異程度有大小之別;不象是講萬物“合同異”,因為“合同異”的實質是“視異為同”,“合異為同”,有悖于“有同有異”的初衷。更值得注意的是《莊子·德充符》說惠施“天選子之形,子以堅白鳴”,《齊俗訓》說他“以堅白之昧終”;又《文選·演連珠》劉峻注:“倪惠以堅白為辭。”(倪惠即倪說、惠施)這里的“堅白”,不可能是指“盈堅白”,因為莊子是帶著批評的口吻介紹惠施的。看來惠施是個矢志不渝、死不改悔的“離堅白”思想持有者,而“合同異”思想充其量不過是他思想中不很重要的一部分。盡管如此,似可說明離、合兩種觀點在一定條件下是可以相容的。如果這樣,那么“形同水火”的離、合兩派的存在與否,不是大可懷疑嗎?

疑點三:訾應記載問題。如果離、合兩派確實存在,就應該留下相互論戰的記載,如像《呂覽·淫辭篇》、《孔叢子·公孫龍》記有孔穿和公孫龍“相與論于平原君所”,或像《莊子·齊物論》中記有批評公孫龍的指、馬之喻,或像《莊子·秋水篇》記有魏牟以井底之蛙批評公孫龍,使他無話可說,只好逃走,或像《史記·平原君列傳》記有“鄒衍過趙,言至道,乃絀公孫龍”。類似的情況,竟沒有發生在惠施與公孫龍之間,豈不怪哉?至于《莊子·天下篇》記有惠施以歷物十事“曉辯者”,“天下辯者相與樂之”,辯者們也以二十一事“與惠施相應,終身無窮”,表明惠施與辯者們在這些論題上觀點還比較一致,辯者們對惠施只是應之、樂之,鮮有爭之、辯之者,沒有發生“形同水火”的那種不愉快情況。文中雖提及公孫龍為“辯者之徒”,但似不在“曉辯者”之列,談不上他曾與惠施論戰過。

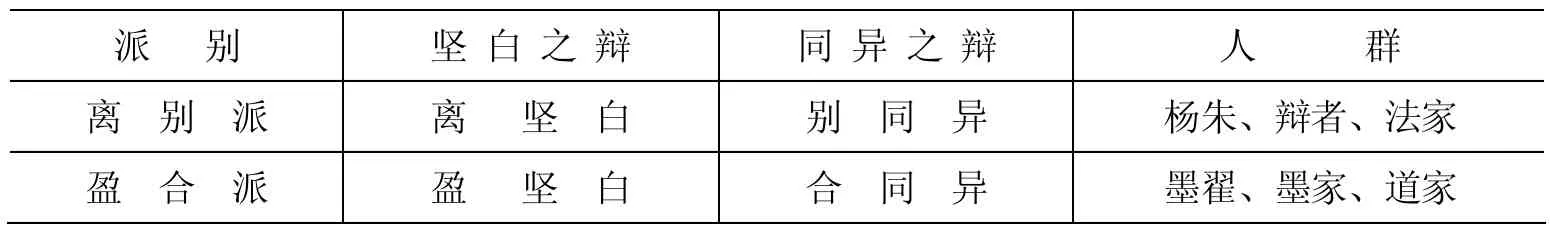

疑點四:“堅白同異之辯”問題。《荀子》書中多次提到“堅白同異”,如《禮記》:“堅白同異之察”,《儒效》:“堅白同異之分隔”;《莊子·天下篇》稱“堅白同異之辯”。馮友蘭認為“堅白同異之辯”是指離、合兩派對立說的,這未免望文生義。因為“離”雖是“合”的反義詞,但“堅白”不是“同異”的同義詞,故“離堅白”不是“合同異”的反命題。“堅白同異”確是先秦時期辯者辯論的兩個專題,且由來已久,可以上溯到楊朱時代。《莊子·駢拇篇》說:“駢于辯者,累瓦結繩,竄句游心于堅白同異之間,而敝跬無用之言非乎?而楊、墨是已。”楊朱約比公孫龍早 75年,楊、墨﹙家﹚進行堅白同異之辯時,公孫龍尚未出生。堅白同異之辯,不是堅白與同異之辯,而是堅白之辯和同異之辯的合稱,《莊子·胠篋篇》中旳“頡滑堅白,解垢同異”就是指此而言的。堅白之辯,有離、盈兩派;同異之辯,有別、合兩派。“離堅白”和“別同異”,觀點相近;“盈堅白”和“合同異”,觀點相近。不妨將前者可稱“離別派”,后者可稱“盈合派”。“離堅白”與“盈堅白”,“別同異”與“合同異”,觀點相反,是對立的,爭論主要發生在它們之間。楊朱“為我”,“拔一毛而利天下不為也”,在堅白同異之辯中,似應屬于“離別派”,公孫龍是這派代表;墨翟“兼愛”,“摩頂放踵利天下”,在堅白同異之辯中,似應屬于“盈合派”,莊子可做這派代表(見表2)。

表2 堅白同異之辯及有關人群

而所謂的“離堅白派”與“合同異派”的對立和斗爭,猶如隔山打虎一般,因為它們不在同一個平臺上,不存在捉對廝殺的條件。即使有所攻訐,本質上仍是堅白之辯和同異之辯。與離、合觀點可以兼容一樣,盈、別觀點也不是針鋒相對的。例如墨家重視“類”的區別,后期墨家內部更有“堅白同異之辯”,并相謂“別墨”。侯外廬等認為,歷代研究者不知施、龍所持論旨針鋒相對,是因為將辯者二十一事都當做公孫龍一派的論題,遂不能與惠施的歷物十事相分別,并引明人方以智的觀點,認為施、龍的觀點是對立的,從而論證馮友蘭離、合兩派論的正確性。其實,將惠施的歷物十事均作為合同異論題已經不妥,將辯者二十一事劃分為“離堅白”和“合同異”兩類也很牽強。要之,用非此即彼的兩分法,將戰國時代辯者論題分別貼上“離堅白”、“合同異”標簽,缺乏科學根據。公孫龍“善為堅白之辭”,可視他為歷代離堅白思想的代表者。惠施竟“以堅白之昧終”,這個合同異派首領實在不夠稱職。那種“施從‘合’的觀點談堅白同異,龍從‘離’的觀點談堅白同異”的說法,實難自圓其說。[1]417-419龐樸則認為,公孫龍的“‘離堅白’的觀點,完全包含在惠施的‘合同異’的觀點中,雖然是作為對立物”,更叫人匪夷所思。[2]118且惠施本人約比公孫龍年長五十歲,兩人是祖孫輩的人物(錢穆:“施、龍之年輩不相及,其未能相交游”),相互對陣的可能性很小,這一出“關公戰秦瓊”式的好戲,似無上演的背景條件。

四、“指”即是“形”:打開《指物論》的一把鑰匙

《指物論》是公孫龍文章中最難讀的一篇。文章開頭的“物莫非指,而指非指”,是本篇的總綱。其后句“指非指”中的兩個“指”字,不可能同義;“而”字是轉折連詞,故前句中的“指”字必與后句兩個“指”中的一個同義,一個不同義。句式或為“物莫非a,而a非b”(甲式),或為“物莫非a,而b非a”(乙式)。由于下文中有“使天下無物指,誰徑謂非指”一句,意思是“因為有‘物指’,才去說‘非指’”,故“物指”可視作與“非指”等值。將“物指”代入“指非指”中,則成“指物指”,可知“指非指”中前一個“指”字實為“物指”。于是,“指非指”變形為“物指非指”,“物莫非指,而指非指”可寫成“物莫非指,而物指非指”。句子屬乙式。弄清“指非指”實為“物指非指”,對弄清“指”字含義和解讀全文起著至關重要的作用。

《指物論》全篇269個字中,“指”字竟有49個之多。上文說過,馮友蘭把“指”字解讀為共相,這很有見地,但同時他把共相和理念搞在一起,也沒有說清楚為何“指”是共相。后來的研究者們多半以“概念”或“觀念”解之,不但含糊不清,而且有與柏拉圖并搞清形與名、名與指、指與形等三種關系。

(一)形、名關系:名出于形

遠古之初,混沌一片,無物無形無名。《老子·五十一章》說:“道生之,德育之,物形之,勢成之。”意思是說萬物靠道生德養,并獲得形狀,自然成長。《周易·系辭上》:“形而上者謂之道,形而下者謂之器”,可見器物都是有形的。《荀子·解蔽篇》:“萬物莫形而不見。”《正名篇》幾乎把“物”和“形”等同起來:“異形離心交喻,異物名實玄紐。”《莊子·天下篇》也有“形物自著”的說法。可見物必有形;有形是萬物的基本特征。但“物”有二態,“形”有二義。作為有形實體的“天地與其所產者”,是物中的具體的個別事物,它們有形有體,我們稱之為“個別物”;作為有形實體組成之屬類,是物中之一般事物,它們有形無體,我們稱之為“一般物”。與此類似,“形”的基本義有形體和形狀。“形狀”是人們從一類事物的眾多“形體”(個別事物)抽象而得的共同形狀即共相,是人們“知其象則索其形”(《管子·白心篇》)和“摹略萬物之然”(《墨經·小取》)的結果。它是虛象,不是實體。摩崖上的人形石刻,白紙上的人形圖畫,均是概念化的“人”(“兩足而無毛”);它是共相,雖不可見,但存在于所有活生生的具體人中,我們能說世界上沒有“人”嗎?《墨經·經說上》說:“物,達也,有實必待之名也。命之‘馬’,類也,若實也者,必以是名也。命之‘臧’,私也,是名也,止于是實也。”不管是私名(個別物)還是達名、類名(一般物),都是反映“實”的,或者說,都是客觀存在的反映。一般物是客觀事物的一種特殊存在方式。理念論與共相論的根本區別在于;理念論認為一般物可以離個別物而獨存,共相論認為一般物不可離個別物而獨存。

有形就有名。《管子·心術上》:“物固有形,形固有名”、“姑(詁)形以形,以形務(侔)名”。這是說,物本有形,形必有名,應根據萬物的各種形狀來形容萬物,根據萬物的各種形狀來命名萬物。這里的“形”字明顯具有一般或共相的性質。《管子》又認為:“以其形,因為之名,此因之術也。”即根據萬物之形狀命名萬物,是一種順應自然的命名方法。《尹文子·大道上》也說:“名生于方圓”,“名者,名形者也;形者,應名者也”,確認名從形來。對此,呂思勉在《先秦學術概論》中也作了精辟的論述。他說,“物已既成,必有其形”,“名出于形”;并說:“人之所以知物者,特此形耳。形萬殊也,則各為之名。名因形立,必與形合。”綜觀世界各民族的原始文字,無不是象形文字(周有光稱“形義文字”),例如埃及的古文字。我國現在使用的方塊漢字,其中很多是象形字;所謂“六書”,就是以象形為基礎的六種造字方法。而所謂象形,就是描摹實物形狀,《墨經》稱作“擬實”;而“擬實”就是“擬形”,即《周易·系辭上》所說的“擬諸形容,象其物宜”。《墨經·經說上》還舉例說:“名若畫虎也。”意即畫出的虎之形,即為虎之名。這與牛、馬之名產生于牛、馬之形是一樣的。篆書中虎、牛、馬三字分別寫成 、 、 ,可說是最簡明的動物肖像畫。因為名從形來,逐漸出現了“形名”一詞。譚戒甫說:“因為凡物必有形,再由形給它一個名,就叫‘形名’”,又說:“‘形’即是物的標幟,‘名’即是形的表達;物有此形,即有此名”。[12]1這表明,古人在辨認萬物并給以命名時,特別重視萬物的外部特征,視其為本質屬性。莊子說:“萬物皆種也,以不同形相禪”(《寓言》),赫胥黎說:“生生者各肖其所生。”這是因為物形內含有物種的不同遺傳信息。尹文說,“牛則物之定形”,公孫龍說,“馬者,所以命形也”,都認為牛、馬之名來源于牛、馬之形。伍非百在論述《墨經》“命之馬,類也”時說:“命之馬者,以其同形狀而名之。”可見,同類必同形,同形必同名。反之,殊類必殊形,殊形必殊名。因此,形和名是密不可分的:名出于形,名可代形,名即是形。在孫武的兵法中,形和名成了可以相互替代的一種治軍御敵手段(詳見下文)。

(二)名、指關系:名可代指

《墨經·經說上》說:“或以名示人,或以實示人。舉友富商也,是以名示人;指是霍(鶴)也,是以實示人也。”這是說,人們交流思想有兩種方式,一是用“名”舉實,二是用手“指”實。用“名”舉實是在物名產生以后,是一種比較間接、比較文明的交流方式,時空限制小;用手“指”實只限于眼前事物,是一種相對直接、相對原始的交流方式。《指物論》認為:“天下無指,生于物之各有名,不為指也。”這是說,之所以天下無指,是因為天下萬物已各有名稱;既然有了名稱,何必再用手去“指”呢?這也就是說,天下本來是有“指”無“名”的,現在變為有“名”無“指”了。顯然,這里的“指”是動詞,是以手指物之“指”。這表明:先有“指”,后有“名”;“名”是對“指”的替代。從“指實示人”到“舉名示人”,實在是先民們在生產、生活的實踐中被倒逼出來的。這可從“名”這一字的產生,窺探其端倪。《說文》:“名,自命也。從口從夕。夕者,冥也。冥不相見,故以口自命。”這是說,白天,人們可以指著實物示人;到了夜晚,所示之物變得模糊不清,甚至看不見,人們只好給它起個名呼叫之,以名示人了。這就是荀子在《正名篇》中所說的“制名以指實”。隨著名越來越多,人們“聲出口,俱有名”(《墨經·經說上》),人類開始走向文明。至此,人類社會完成了“名”對“指”的替代,“無名”世界變成了“有名”世界。但公孫龍似乎仍沉湎于過去的“無名”世界,企圖返樸歸真,故意以“指”代“名”,而要說“物莫非指”了。但此“指”非彼“指”:“指是霍也”中的“指”表示動作,“物莫非指”中的“指”表示共相,詞性、詞義都發生了實質性變化。《爾雅·釋言》:“指,示也。”邢《疏》:“示,謂呈現于人也。”“指”字的字義已從手部指示動作變為物象的自我顯示。因此,“物莫非指”是說萬物莫不呈現出各種不同的形狀;“物莫非指”猶“物莫非形”。而“名”出于“形”,“物莫非形”可解讀為“物莫非名”,“物——指——名”的命名模式其實是“物——形——名”的變相形式。公孫龍所說的“物之各有名”,在“物”和“名”之間,是跳不過“形”或“指”這個中間環節或中介作用的,句意與呂思勉所說的“形萬殊也,則各為之名”相當。這里的“形”和“指”都表現為共相,“名”則是它們的語言表達形式。

(三)指、形關系:指即是形

萬物皆有形,有形便可指;可指必是物,物如其所指。從“指”到“形”有一個機制轉換問題。當人們順著手指的方向注視前方某一物時,被指的物形被反射回來,映入人們的眼簾,這物形便是被指的東西,就是“所指”。“指”(動詞)的東西成了“所指”(相當于名詞),這猶如“畫”(動詞)的東西成了“畫”(名詞)一樣。故“所指”便是“形”。“物莫非指”其實是“物莫非如所指”的緊縮語,與“物莫非形”等值。由于“指”即是“形”,故“指物論”也可說成“形物論”,是專門論述“形”(共相)與“物”(主要指“一般物”,也包括“個別物”)的關系的。“指”即是“形”,是解讀《指物論》、打開《指物論》之門的一把鑰匙。

其次,作為共相的“指”必然是“形”(形狀)。上文說過,公孫龍在對堅白石和白馬等個體的分析中,洞察出個別與一般的差異,提出了“堅白石離 ”和“白馬非馬”等著名命題,并且采用剝離“繁辭”(堅、白)的方法,發現了“獨而正”的共相(石形、馬形),并以“指”名之。在這里,形、指和共相是等值的(馮友蘭認定“指”是共相,惜其未與“形”掛鉤)。《指物論》實為關于個別與一般關系的一篇專論。文中公孫龍所講的“指”的幾個特點,無不與“形”有關:一是“天下無指,物無可以謂物”。堅、白等色性若沒有石形、馬形等“定形”之物作載體,天下就沒有堅白石、白馬了。二是“指也者,天下之所無”。單純的不含色性的石形、馬形,即所謂“石自體”、“馬自體”,確是天下所無的。三是“天下無指,生于物之各有名,不為指也”。“名”可代“指”;而“名”本是“形”,“名”從“形”來。四是“且夫指固自為非指”。石形、馬形等共相以堅白石、白馬等“非指”顯示出它們的存在。故公孫龍筆下的“指”,實在是“形”的別稱。

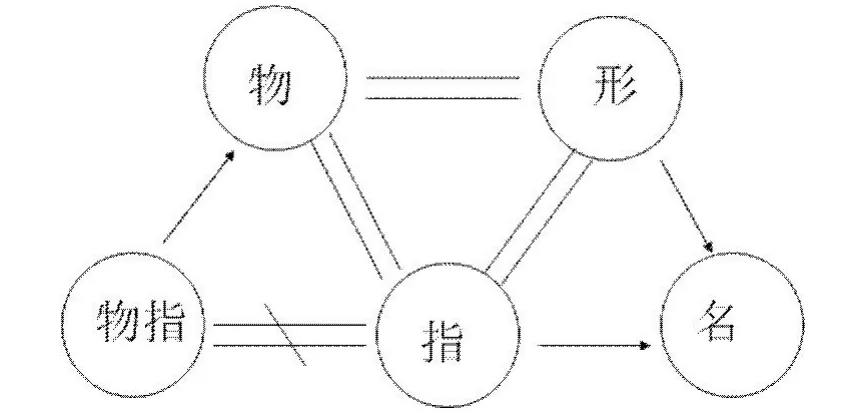

再次,我們還可從莊子批評公孫龍的一段話中,知道“指”即是“形”。莊子說,“以指喻指之非指,不若以非指喻指之非指;以馬喻馬之非馬,不若以非馬喻馬之非馬。天地一指也,萬物一馬也。”(《齊物論》)原文指、馬對舉,作用相同。郭沫若認為,這里的指、馬“只是一個符號”(《十批判書》)。這是有道理的。那么是個什么符號呢?莊子說:“天地,形之大者也”(《則陽篇》);尹文說“牛”是物之“定形”,公孫龍說“馬”是“命形”的。看來,這個符號就是“形”:天地是大形,萬物是一個個小形。在莊子看來,所有天地萬物,都是沒有什么本質區別的,只有形狀大小的不同。但“形”有虛實之分,形體不同于形狀。因此公孫龍在講“物莫非指”的同時,強調了“指(物指)非指”,即個別不同于一般。“指非指”可以看作是“白馬非馬”的公式化表述,(見圖1)。

圖1 物、物指、指、形、名關系示意圖

上圖是物、物指、指、形、名五者關系示意圖,基本上由左、中、右三個三角形組成。左:物(一般物)是指(共相),物指(個別物)不等于指(共相),物(一般物)是物指(個別物)的抽象。中:“物莫非指”猶“物莫非形”,形和指是等值的。右:物(一般物)——形(形狀)——名是一般命名模式,物(一般物)——指(共相)——名是變相命名模式;名是形和指的語言表達形式。

與上文有關,附帶要提及的是“形名”與“刑名”問題。一般辭書和論著中,都認為“形名”等同于“刑名”。清代東吳人王鳴盛雖持此說,但他強調:“刑非刑罰之刑,與形同,古人通用,刑名猶言名實。”①裘錫圭在研究馬王堆《老子》甲乙卷本前后佚書時指出:“其實‘形名’指事物的本形及其名稱,跟刑法根本無關。”[13]72戰國末至秦漢間,以商鞅、韓非為代表的法家思想占主導地位,刑名法術思想盛極一時,遂以“刑”代“形”,“刑”與“形”通用,“形名”和“刑名”從此混淆不清了。其實,刑名法術思想與“以形務名”的形名思想無涉,與“循名責實”的正名思想也有本質上的區別。“刑名”一詞,常見于漢人筆下,馬王堆是西漢墓,帛書將“形名”寫成“刑名”,也就不奇怪了。在法家思想集大成者韓非的文章里,“形名”變為“事名”,與“名實”同義(以事為實,以言為名)。如《二柄篇》:“形名者,言與事也。”《主道篇》:“有言者自為名,有事者自為形。”伍非百認為:“以形名之原則,用之于刑當其名,則變為刑名。此后世‘刑名’二字之所來。”[8]770這一說法基本符合歷史事實。因此,將“形名”與“刑名”等同起來是不妥的。

“形名”一詞,最早見于《孫子·勢篇》:“斗眾如斗寡,形名是也。”曹操注:“旌旗曰形,金鼓曰名。”即所謂“言不相聞故為鼓鐸,視不相見故為旌旗”。“形名”在這里是號令三軍的一種治軍御敵手段:舉旗或擊鼓,則進軍;偃旗或鳴金,則收兵。形、名雖異,但其傳遞信息的功能是一樣的,可以替代使用。其后的孫臏兵法,認為“形定則有名”,在形名關系上,認定“名”產生于具體事物形態。[14]102

《莊子·天道篇》中說:“形名者,古已有之,而非所以為先也。”雖然古逸書上已有“形名”一詞的記載,但最早恐不會早于《孫子》。因為莊子文章的內容,從明大道、明道德、明仁義、明分守、明形名、明因任、明原省,直到明賞罰,上承老子的道家思想,兼收孔子的儒家思想,歸結于明賞罰的法家思想,可以看做是一種道家思想向法家思想發展的過渡形態,而孫武差不多與老子、孔子同時代稍晚之人。裘錫圭把稷下學派的田駢、宋钘、尹文等人稱作道法家,而道法家都是講形名的。[13]72因此莊子見到的古逸書其實并不很古,很可能出自哪位道法家之手。馮友蘭將這里的形名二字解讀為“某人者,形也;某職者,名也”,[7]404可備一說。

歸納起來,我們把“形名”一詞的發展演變,粗略地分為三個階段。大致戰國前為“物名階段”,戰國時為“事名階段”,戰國后為“刑名階段”。物名階段“以形務名”,是文明社會之緣起;事名階段“循名責實”,是正名主義的產物。而刑當其名之“刑名”,與原先之“形名”已大異其趣,幾乎風馬牛不相及。

通過以上分析,我們知道公孫龍對名實論、治亂論均有獨到見解。尤其是他在洞察個別與一般差異的基礎上,對個別與一般的關系作了詳盡的分析。他采用剝離法,發現了“獨而正”的共相(形狀),與蘇格拉底采用歸納法發現“一般定義”即共相具有同等重要意義。他深受儒家思想的影響,求治反亂,欲以正名實而化天下,積極參與了一些社會政治活動。他不僅是當時頗有影響的思想家,也是當時知名的政治家。但由于公孫龍采用當時辯者們常用的苛察繳繞、正言若反的表達方法,他的真知灼見不為常人所理解,學術界多半以唯心主義詭辯家目之,成為批判對象。譚戒甫將公孫龍所行事,與蘇秦、張儀各持詭辯、玩弄人主、以要厚利高爵相比,認為“其正邪高下,殆猶天壤之差”,并嘆曰:“嗚呼!龍誠才智之君子也,孰謂詭辯之雄者乎?其妄膺不美之名而為后世所詬病,蓋亦冤之甚矣。”[12]155其評說不為過也。錢穆則稱公孫龍為“賢人”、“君子”,贊揚他“恂工退讓,不溺仕宦”。[15]149馮友蘭也曾為惠施、公孫龍說了句公道話:“他們在某些問題也帶有一些詭辯的傾向,但不能歸之于詭辯流派。”[2]111我們懷著崇敬的心情研讀《公孫龍子》并寫成此文,冀望學術界給公孫龍其人其思想以應有的歷史地位。這也是一個對傳統文化能否予以客觀評價并給以發揚光大的問題。

(責任編輯:李俊丹 校對:賈建鋼)

[1]侯外廬,等. 中國思想通史:第1卷[M]. 北京:人民出版社,1957.

[2]龐樸. 公孫龍子研究[M]. 北京:中華書局,1979.

[3]蔡尚思. 論公孫龍的違反辯證法——駁馮友蘭先生論“白馬非馬”[J]. 哲學研究,1981(7).

[4]溫公頤. 先秦邏輯史[M]. 上海:上海人民出版社,1983.

[5]羅素. 西方哲學史:上卷[M]. 北京:商務印書館,1991.

[6]西方哲學原著選讀:上卷[M]. 上海:商務印書館,1981.

[7]馮友蘭. 中國哲學史:上冊[M]. 北京:中華書局,1961.

[8]伍非百. 中國古名家言:上冊[M]. 北京:中國社會科學出版社,1981.

[9]周文英. 中國邏輯思想史稿[M]. 北京:人民出版社,1979.

[10]陳憲猷. 公孫龍子求真[M]. 北京:中華書局,1990.

[11]詹劍峰. 墨子的形式邏輯[M]. 武漢:湖北人民出版社,1979.

[12]譚戒甫. 公孫龍子形名發微[M]. 武漢:武漢大學出版社,2006

[13]裘錫圭. 馬王堆〈老子〉甲乙卷本前后佚書與“道法家”[M]//中國哲學:第2輯. 北京:三聯書店,1980.

[14]何兆武,步近智,唐宇元,等. 中國思想發展史[M]. 北京:中國青年出版社,1980.

[15]錢穆. 惠施公孫龍[M]//中國哲學史文集. 長春:吉林人民出版社,1979.

B225.4

A

1673-2030(2014)01-0029-13

2013-11-10

楊菊生(1935—),男,江蘇無錫人,南京財經大學副教授。