延吉市綠地主要觀賞植物種類調查分析

李月,榮立蘋,高玉福,盧爽,李玉潔,龔晨

摘要:通過對延吉市主要綠化植物種類、觀賞價值、應用特點等進行的廣泛調查,分析了延吉城市綠地觀賞植物的主要種類、綠化效果、存在的主要問題,并提出了改進措施,為延吉市及周邊城鎮綠化建設提供參考。

關鍵詞:延吉市;城市綠地;觀賞植物種類;應用

基金項目:吉林省第九屆大學生創新創業訓練計劃項目資助(項目編號:ydbksky2017496)延大科合字(2017)第24號課題共同資助

中圖分類號: S731.9 文獻標識碼: A DOI編號: 10.14025/j.cnki.jlny.2018.04.030

延吉市位于吉林省東部,長白山北麓,地形為馬蹄狀丘陵盆地,南側、北側、東側三面環山,中部相對平坦。地勢南低北高,平均海拔150米;屬于溫帶半濕潤氣候,季相分明,春季干燥,夏季溫熱,秋季涼爽,冬季寒冷。本文通過多次實地調查,分類整理出延吉主要植物種類及觀賞特性,分析主要植物種類配置的應用,并提出相應的建議,以期為延吉市周邊城鎮的園林綠化建設提供參考。

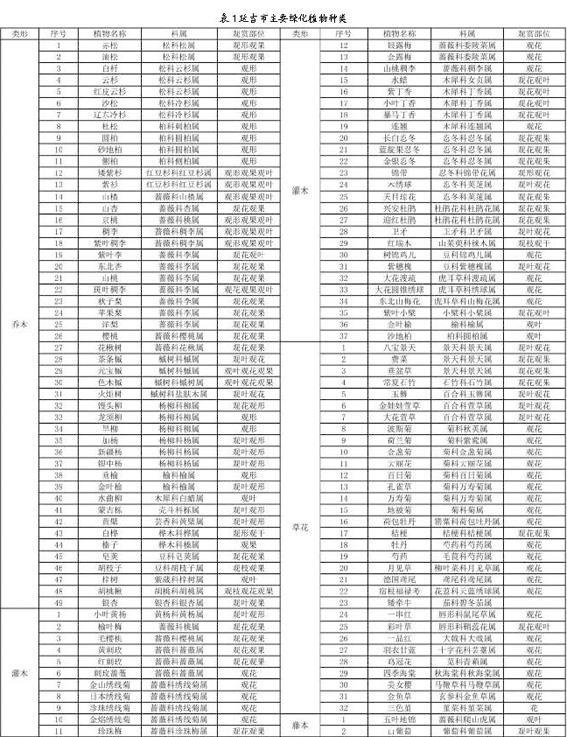

1 延吉城市綠化主要植物種類

目前,延吉市主要綠化植物種類達120余種,其中喬木類49種,常綠樹種占22%;灌木類37種;草花類及草本植物34種。觀賞特性主要以觀花、觀形、觀葉類為主,詳見表1[1]。

2 延吉城市綠地景觀效果分析

城市生態系統由不同形式、不同性質的多種綠地組成。延吉市城市綠地主要由公園綠地、校園綠地、公共綠地等多種綠地形式組成。通過合理搭配不同的植物種類,表現出植物獨特的色彩美與形態美,突出延吉當地的民族文化特色,為市民及游客提供一個良好舒適的休閑娛樂空間。由于延吉市地處長白山北麓,其獨特的氣候條件使得延吉地區在秋季有明顯的季相變化,這些彩葉植物能夠明顯突出季節變化,不僅能夠豐富園林景觀綠化效果,而且能夠使景觀更富有層次和質感。

3 存在的主要問題

3.1 植物種類較少,物種多樣性不夠豐富

延吉市雖然擁有豐富的物質資源,綠化植物種類約有100余種。但主要植物種類較少,僅30余種,其他植物種類利用率不高。春季多為早春開花的植物,但是花期短;秋冬季節多為常綠樹種,色相單調,形態單一。

3.2 城市景觀分布不均衡,沒有整體性

隨著經濟的快速發展,城市建設的腳步不斷加快,新老城區的人居環境存在較大差異。舊城區過于注重居住或商業功能,綠化面積嚴重不足,缺乏必要的人文關懷。新城區雖然植物配置相對較為完善,城市綠化水平提高了很多,但由于地方經濟的制約,并未從根本上徹底改變城市風貌,未達到應有的景觀效果。

3.3 養護管理不到位

由于主觀意識淡薄、客觀條件制約等不利因素的影響,致使城市綠化“重建設、輕養護”,導致植物長勢較弱、病蟲害頻發,部分植物甚至死亡;此外,公眾對城市綠地重要性認識不足,隨意踐踏草坪、折枝摘花現象時屢見不鮮,相關職能部門的管理不到位,并缺乏專業的養護管理隊伍。

4 建議

4.1適地適樹,增加植物多樣性

延吉市地處長白山北麓的優秀地理位置,具有豐富的自然資源。合理的栽植鄉土樹種,不但可以節約資金,體現地方特色,營造獨特的文化氛圍,而且對于提高城市物種多樣性、突出景觀季相變化,營造地域特色鮮明的人居環境有著重要意義。

4.2增加綠化投入,提升城市整體形象

在城市建設過程中,應基于延吉獨特的地理環境和歷史文化條件,合理開發建設城市濱水景觀、道路景觀、公園景觀等,將生態城市理念更好地落到實處。增加城市綠化投入,提高綠化率,配備必要的相關專業人員,完善城市綠地建設與管理人才隊伍,提高民眾的生態意識。將景觀與人文特色相結合,打造獨具延邊特色的城市園林景觀,從而提高城市辨識度,提升城市宜居指數。

參考文獻

[1]陳有民.園林樹木學[M].北京:中國林業出版社,1988.

[2]馬錦義.論城市綠地系統的組成和分類[J].中國園林,2002,18(01):23-26.

作者簡介:李月,在讀本科生,研究方向:園林植物應用。

通訊作者:高玉福,碩士,講師,研究方向:園林規劃設計理論與實踐。