生命與學問:唐君毅其人其事

文_何仁富(浙江傳媒學院生命學與生命教育研究所所長,教授)

生命與學問:唐君毅其人其事

文_何仁富(浙江傳媒學院生命學與生命教育研究所所長,教授)

唐君毅(1909—1978),哲學家,中國哲學史家,四川宜賓人。1932年畢業于南京中央大學,后留校任教,擔任哲學系主任;后期任香港中文大學講座教授。唐君毅是“新儒家”的代表人物。其《生命存在與心靈境界》發表后,西方有學者認為,其可與柏拉圖、康德的著作相媲美,并譽其為自朱熹、王陽明以來中國最杰出的哲學家。

——《大英百科全書》)第7卷677頁

文教事業立身

1958年,唐君毅著筆并與張君勱、牟宗三、徐復觀三位先生聯名發表“中國文化與世界”之宣言,副標題是“我們對中國學術研究及中國文化與世界文化前途之共同認識”。此文化宣言被稱為現代“新儒家”的宣言書。唐君毅遂以“新儒家”代表人物,流名千古。

唐君毅1909年1月17日出生于四川宜賓柏溪,祖上為廣東五華客家人。父親唐迪風是清代末科秀才,先后任教于四川省立中學、省立師范、華西大學、成都大學、四川大學等,并與彭云生、蒙文通等創辦“敬業書院”,并被推為院長。傳世著作《孟子大義》。母親陳大任是宜賓人,著有《思復堂遺詩》。

唐君毅自幼聰穎過人,未及兩歲學識字,10歲入成都省立第一師范附屬小學高小, 12歲考入重慶聯合中學,成績優異。17歲畢業于重慶聯中,然后赴北平升學,先入中俄大學,后考入北京大學哲學系。在北平肄業一年半后,到南京轉讀東南大學哲學系,副修文學系。東南大學后改名為中央大學,與北大、清華同為全國最有名的高等學府。1932年,年23,唐君毅畢業于南京中央大學哲學系。

1937年,日軍侵華,唐君毅返回成都,在成都華西大學,及成都、成公、天府、蜀華等中學任教,與友人創辦《重光月刊》。1940年10月,受中央大學哲學系主任宗白華之邀返中央大學哲學系任講師,四年后升任教授,并任系主任。

1949年唐君毅與與錢賓四、張丕介、崔書琴、謝幼偉、程兆熊、劉尚一諸先生創辦亞洲文商夜學院。翌年二月,得到王岳峰先生經濟上的支持,亞洲文商夜學院改組為新亞書院。五十年代中,新亞書院得到“美國福特基金會”和“中國雅禮協會”的捐助,在九龍土瓜灣農圃道建了永久校舍。新亞書院由此而初具規模,穩步發展。新亞書院成立后,唐君毅先生一直受聘為教授,并兼任哲教系系主任及新亞教務長等職。

1963年,香港中文大學成立,新亞書院、崇基學院、聯合書院成為基本成員書院。唐君毅先生受聘為中大哲學系講座教授兼哲學系系務會主席,并被選為第一任文學院院長。1975年4月應聘臺灣大學任哲學系客座教授,在臺講學八個月,于1976年1月自臺返港,同年8月,知道患上肺癌,決定赴臺動手術,手術后經休養回港,仍講課不輟。12月24日,因感身體不適,再入醫院檢查,終證實癌細胞已擴散。1978年2月2日凌晨,哮喘大作,急送浸會醫院,搶救無效逝世。享年69歲。葬于臺北觀音山朝陽墓園。

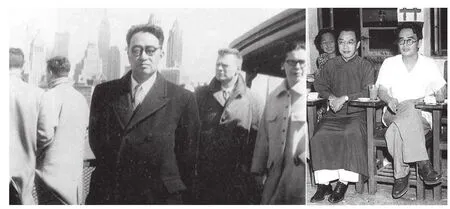

←1970年唐君毅與程兆熊、徐復觀、牟宗三合影↑唐君毅書信

仁者情懷立命

六七歲時,唐君毅父親為他講一個故事,故事是小說,講的是“世界末日記”,說在地球上有一天,太陽的光變成暗淡,太陽熱力慢慢減少,最后人都死光了,只剩一個人帶著一條狗。

這個故事使幼年的唐君毅總想到地球是有一天要毀滅的。見天上下雨,太陽曬后地面裂開,就想,恐怕地球要破裂了,世界要毀壞了。世界會毀壞的思想常常在心中激蕩。

面對這樣一個“地球毀滅”的故事,幼小的唐君毅并不只是以“客觀”的方式“關注”地球這個“身外之物”,而是直接聯想到自己,聯想到生命的死亡問題。“世界會毀壞,我個人也會毀壞”。將自己植入“地球毀滅”這樣一個想象性的真實場景,地球的毀滅就不單是地球這個“東西”的毀滅,而成了“我”這個真實存在的“生命”的一同毀滅。正是這種“自我生命”與“地球”的同位化,強化了死亡恐懼本身,由此也逼得唐君毅要去探尋“是不是有一個可以不會毀壞的東西”。

這個問題放在別人那里,很可能就流為“杞人憂天”的無聊喟嘆,但唐君毅以后慢慢走向建構和確證這個“不會毀壞的東西”的哲學探索之路。

1925年,唐君毅到北京上學,離別父親這件“生離”之生命經驗,激發了唐君毅有一次強烈而深刻的想象性生死體驗。大概從十六七歲的時候,中學畢業讀大學。父親送唐君毅上船,與父親一齊睡在囤船上。天亮的時候,唐君毅上船,父親則要離開。一種離別的感情油然而生,一下子覺得很悲哀。但是一轉念,“忽然想到古往今來可能有無數的人在這個地方離別,也有無數的人有這種離別的悲哀,一下子我個人的悲哀沒有了,個人離開家里的悲哀沒有了。這個普遍的悲哀充塞在我的心靈里面,這個古往今來離別的悲哀也不知有多少,這個是無窮無盡的,不只是過去有人離別,將來也有人離別,甚至中國有,外國有,這個時候,這個情感變成了普遍的情感。”

唐君毅生命中的這些“真經驗”,不是來源于書本知識,也不是來源于他人的教導,而是純粹來自于自己的生命內在。這種“如從天而降”的“純由自發之心情”的產生,完全是由自己的生命特質決定的,是唐君毅這個“生命”之天然所“生”、自然所“命”。唐君毅將這一點名之為“性格”對“學問”的影響。“做學問有一部分也不完全是從時代來的,而是由個人性格生活出來的。由自己性格來的東西,它不管時代的傾向。”

唐君毅堅信:思想的后面,有一個親切的經驗,經驗后面是一個生命。這種堅信是與他自己真實的個人生命經驗密切相關的,他這樣“經驗”,也這樣在“實踐”。

儒者生命垂范

作為一代大儒,唐君毅一生至情至性,躬行實踐,生命垂范,立德于世。他的學問是發自生命心靈之情,他的生命直接顯發他的學問與思想,其道德文章是內外合一的。他始終忠于自己的文化理想,無論何時、何地,只要是涉及中國文化之發揚以及有關新亞教育理想,總是義所當為,毅然為之,真正做到了學而不厭;他一生耿介、謙潔,生活淡薄、簡樸,除薪俸、稿酬、演講之車馬費及上課之鐘點費外,終其一生未接受任何金錢方面之饋贈,真正做到了獨善其身;他性情敦厚、溫和,從不疾言厲色,心胸寬大、氣度恢宏,忠恕仁德,真正做到了誨人不倦。日本學界祭酒西谷啟治推崇唐君毅的學養和洞識是“當今絕無僅有的文化現象”。唐君毅逝世后,在九龍世界殯儀館舉行大殮,吊祭者有新聞界、文化界、教育界及各界人士二千余人,社團數十,悼文近百篇,“學者受此哀榮,迄今絕無僅有。”

于事,唐君毅忠于自己的文化理想,負責、任勞、煩怨不避,“義所當為,毅然為之”,絕不猶豫,而且鍥而不舍。無論何時、何地,只要是涉及中國文化之發揚以及有關新亞教育理想等等,有時雖明知不可為,然總是奮全力以赴不畏縮,亦不妥協。

唐君毅獲悉身患惡疾之后,態度仍如平常一樣,并無恐懼之感,日用行事之間,始終從容不迫、辦公、上課亦如常進行。他任新亞研究所所長外,尚擔任兩門課,一是“中國哲學問題研究”,一是“中國經子導讀”,每周上課三次,每次兩小時,因此每周至少要到研究所三次至四次,有時夜間亦到所里。研究所設在五樓,無電梯設備,唐君毅每次到所均由夫人謝廷光女士陪同沿梯而上,開始尚可一口氣直上五樓,以后只能逐樓小息后再繼續上,后來,因為氣喘的關系,每次上五樓都是用迂回方式,即先上第一樓再沿走廊橫走數十步,再上另一層樓,據說這樣可以省卻一點氣力。唐君毅每次上課,常常連續兩小時不停,中途亦不休息,雖然下課鐘響了,他仍然滔滔不絕講個不停,落堂后,他的襯衫、汗衫完全為汗水濕透。凡有問難、質疑,不管是所內同學或所外人士,他都是循循善誘,反復解說,詳加印證,務必使其領悟而后止。研究生的作業,論文,報告,必親加批改,一而再,再而三,有改至五六次者,不憚其煩,亦從來不表示厭倦,或有怨言。

于父母,唐君毅極盡孝敬之道,在母親死前的數十年,唐君毅所得薪資,除自養家眷之外,都盡量供養母親及弟妹。在母親逝世前四年,唐君毅曾以分期付款方式,購買了九龍尖沙咀重慶大廈E2之單位,以備他日迎母親侍養,蓋以母親久居重慶,E2與母親呼自己為“毅兒”同音,想母親一定喜歡,此可見其孝心的自然生發。

唐君毅為了文化理想,凄凄皇皇,四處奔走,對父母是很想念的。在父母逝世時,唐君毅感到如天崩地裂,嚎哭倒下,那種發自自然的真情,要控制也控制不了。1931年,唐君毅23歲,正在南京讀書,因奔過繼的大伯母喪,回到宜賓,才知道父親已去世(大概母親妹弟怕唐君毅受不了,待他回鄉后才告知,以免途中出事),唐君毅嚎啕大哭,未及走到靈堂,已癱瘓不能走動,哀慟之情,無以復加。母親逝世時,唐君毅56歲。1964年2月27日,唐君毅出席友人晚宴,忽接家中電話謂蘇州來電報,唐君毅當時即有不祥之預感。及回到家中,見牟宗三先生已在場,二妹至中自蘇州來電報謂:“母逝,命勿歸。”唐君毅頻呼,“宗三兄,我是罪人,我要回家,我要見母親!”牟先生亦無言相慰。唐君毅不時搥胸頓足,嚎啕大哭。唐君毅于沙田慈航凈苑為母設靈位,居喪九日,與靈位相守。居喪后,又于家中設母像位,晨昏定省,上香致祭。父母之喪,使唐君毅對中國傳統性情之教的深義有更多的感悟,并于慈航凈苑中加設父親及岳父母之靈位,以便于拜祭。

于朋友,唐君毅真摯盡義,得到朋友信任。唐君毅少年的一個朋友游鴻如一生傳奇,思想由左傾以至于求證道求佛法,年28歲便病逝,逝世前托其夫人致信唐君毅,說唐君毅最了解他,請唐君毅在其死后為他念《金剛經》半月。唐君毅接信后,除悲傷外,為亡友念《金剛經》半月。周輔成先生與唐君毅雖不是同學,但大家因共同的興趣(都是念哲學的)和理想,在大學時代已通信認識。抗日戰爭時期,唐周二先生均在成都,二人生活貧困。一天,周輔成先生忽然接獲一出版社以高稿費邀約寫一本“哲學大綱”的書,周先生當即答應,后來才知道這本書原是約唐君毅寫的,但唐君毅卻把貧困中賺錢的機會讓給了周輔成先生。唐君毅平日所余下的薪金,到農歷年底必以分贈有困難的親友及其后輩,從不告人。

于晚輩,唐君毅是愛護備至,多方扶掖鼓勵。新亞書院早年的學生,多是1949年后自內地到港的青年,大部分都是孤身在外,唐君毅在節日,尤其是每年農歷除夕,便邀請他們到家中吃團年飯,使他們在節日也多少有家的溫暖。新亞書院的學生增多后,便只好輪番每年邀請不同系的學生。對出外留學的學生,每年都會寄予賀年卡,并加以策勵。在唐君毅逝世前,接近農歷新年,唐君毅寄出的策勵是:“努力崇明德,時時愛景光”。唐君毅對他人的來信,總有信必復;對學生,對仰慕他的青年讀者的來信,也不例外,且必加以鼓勵。能夠幫助學生的,唐君毅都會盡力幫助。學生畢業后,只要能力許可,唐君毅都盡力協助學生取得適當的工作崗位,使學生在生活上得以安頓,能專心做學問和教學。

唐君毅性情敦厚,溫和,從不疾言厲色;度量寬宏,亦非常人可及。他在自己的生命人格中躬行踐履各種美德,正是這種躬行踐履,使他受到了更多長者的尊重、朋友的信任,學生的敬仰。

新亞學院已經走過了六十年的歷史,圖為院長黃乃正教授、校友會會長陳志新先生

三極并立開新

作為一代“人文主義宗師”和20世紀中國最大也是最旗幟鮮明的人文主義者,唐君毅一身致力于“立三極,開三界、成三祭”。唐君毅自謂,數十年來之一切所思,皆可概括于此。所謂“三極”是人極、太極、皇極。“三界”是人性世界、人格世界、人文世界。人性直通于天命與太極;人格之至,是為圣格,此即所以立人極;全幅人文之化成而不以偏蔽全,是即所謂皇極。而祭天地、祭祖先、祭圣賢之“三祭”,則專為澈幽明、通死生、貫天人而設。三祭之有形者屬于宗教,此本是儒家禮教之一端,唐君毅則意在本此三祭以開攝未來世界之宗教。而三祭之無形者,即存于人之德性與智能之一念契會中。祭者,契也;故當下具足,不待外求。此三祭之事,志不在祈福,而唯是本乎人義之所當為,以順吾人之性情,而立人道之至極。

唐君毅留在人間的,不僅是他的精神志業,人格型范,還有他的哲學思想和著作。唐君毅畢生從事于弘揚中華文化,著書立說,教書育人,桃李滿天下,發表論文三百余篇,撰寫出版《人生之體驗》、《道德自我之建立》、《中國文化之精神價值》、《哲學概論》、《中華人文與當今世界》、《中國哲學原論》、《生命存在與心靈境界》等專著20余部。

他會通中、西、印三大文化系統,融貫三教,創造性地建構了“性”“道”一元、“體”“相”“用”多面撐開的龐大的文化哲學系統和完整的哲學體系。不過,他自己卻說:“我個人最關懷的,既不是純哲學的研究,也不是中國哲學的研究,而是關乎社會文化問題的研究和討論。”他說:“我并不關心我個人哲學體系的對錯或哲學研究的成就;我最關心的,同時也寄望青年人都關心的,就是我們整個民族、社會、文化的大問題。”

唐君毅一生真正關注的問題,是中國文化面臨西方文化的巨大沖擊后的文化重建問題,是中國文化的未來創造問題,換言之,是“現代世界的中國人”如何成為“現代世界的中國人”的問題。用唐君毅自己的話來說:“這些文章之中心問題,即百年來西方文化對中國文化之沖擊之問題。在中國人之立場上說,即主要是中國未來社會文化之方向的問題。此問題本來很大,我所思索的,只是這一大問題中的一方面。而我之一切文章之討論此問題,都是依于三中心信念,即:人當是人;中國人當是中國人;現代世界中的中國人,亦當是現代世界中的中國人。”

唐君毅一生的思考,在相當程度上是要讓中國人認清自己何以以及怎樣為一中國人。中國人之為中國人,前提是“人當是人”,進一步把自己置于自己所在的基本特定群體中,靠特定的文化意識“自覺”為“中國人”。

而中國人之被看作是中國人,并不在于他們長著一樣的黑頭發、黑眼睛、黃皮膚等等,而在于他們有一顆共同的中國心,這顆“中國心”里面流淌著的是中國文化根本的人文精神及其承傳。沒有中國傳統文化的繼承和浸潤,或者說丟掉中國傳統文化,中國人就不再是“中國人”了。

“現代世界的中國人”必須是置于“現代世界”中的“中國人”,必須是對“現代世界”亦即“現時代”的根本精神有充分了解、接受和消化,并將之內化為精神血液的“中國人”,

唐君毅強調,我們要真正學習西方文化,必須拋棄卑屈與羨慕的心態,拋棄功利主義的態度,以中國文化精神為基礎立定腳跟,全方位地從根本上學習西方文化的內在精神。我們要接受西方文化的長處,要力量、要度量、要胸襟、要氣魄,這些力量氣魄等,只能從內生出,不能從外輸入。而自己要有力量、有氣魄,就必須先要信得過自己。我如何能信過自己呢?

中國文化精神是直接貫注于所有中國人的生命和心靈深處的——“它即是中華民族的上帝。”它對一切中國人身懷同樣的摯愛,是所有中國人最內在的自己。在我們每個中國人的生命深處,有數千年無數的祖先的生命、生理、心理、精神交融合成的力量之整體潛在著,這就是中國文化精神。“中國人之成人,成中國人,成世界人,真正是三位一體。中國之成為中國,成為真正的人的國家,與成為與世界相協和的國家,亦是三位一體。以使中國人成其為中國人、世界人,而成其為人。”