精功出細活

——解析《一個人的好天氣》的敘事特點

王遼南 陳秋琴

精功出細活——解析《一個人的好天氣》的敘事特點

王遼南 陳秋琴

日本新銳小說家青山七惠的小說《一個人的好天氣》獲2007年芥川獎,風靡全球。本文試從敘事學角度,對《一個人的好天氣》的敘述視角、敘述時間、敘述空間、敘述手法等進行多角度的分析,旨在展現其詩意的敘述風情。敘述視角 敘述時間 敘述空間 敘述手法Authors:

Wang Liaonan, associate professor of College of Humanity at Zhejiang Normal University, his major research direction is Foreign Literature Study in 20Century. Chen Qiuqin, postgraduate of College of Humanity, her major research direction is also Foreign Literature Study in 20Century.2007年1月,日本純文學最高獎“芥川獎”頒給了年僅23歲的日本新銳小說家青山七惠。其獲獎作品《一個人的好天氣》,因清新的語言,隨性的筆調,真實的情感,被譽為日本飛特族(Freeters)的青春自白,迅速成為日本最受矚目的暢銷小說。

《一個人的好天氣》以女主人公知壽為敘述者,描寫了“我”經歷了春天、夏天、秋天冬天四個季節,在東京生活、工作、戀愛的經歷。作品簡單易懂,以“我”和寄宿之所的主人、七十一歲的舅祖母吟子兩人平淡無味的生活為主要線索;以“我”和前男友陽平枯燥單調的愛情,與后男友藤田短暫的情感,吟子和芳介的黃昏戀以及母親和中國王先生的再婚故事為次要線索;加之以作者在東京的打工生活,用清新平和的筆調,展現了日本飛特族(日本出現的青年群體,多為寄居在大城市生活窘迫的80后年輕人,以打工為生,收入地位低微)的生活情感狀況。全作品真實展現了日本青少年的生活狀況,真摯的青春自白籠罩著淡淡的感傷。芥川文學獎的評委、著名作家村上龍說:“在讀這部小說時,我竟然忘記了這是候選的作品,而進入其中,仿佛自己成了主人公。開始的時候,我覺得那些對話寫得很真實,漸漸地又為作者的觀察力,或者說是眼光的準確性感到驚喜。”(青山七惠 封面)

本文試從敘事學角度,對《一個人的好天氣》進行多層次的分析,旨在揭示其成功之處。

一、敘述視角

(一) 敘述聲音——“我”的敘述聲音轉換

自古希臘時代至20世紀70年代初,“敘述聲音”并未得到文學批評界的關注和重視,而是將敘述聲音隱藏在敘述視角之內,兩者簡單地混為一談,未加以仔細的區分和辨別。直到法國敘述學家熱奈特1972年在《敘事話語》一書中提出并將之仔細地區分后才被學術界認可。正如申丹所說的“要合理區分視角,首先必須區分敘述聲音和敘事眼光(敘事眼光即我們所說的敘事視角)。” (申丹 186)。敘述聲音即敘述者的聲音;敘述眼光指充當敘事視角的眼光,它既可以是敘述者的眼光,也可以是人物的眼光。 (申丹187)因此,當敘事者和人物一旦分離,敘述聲音和敘述視角便不再合為表象下的一體,也逐漸進行分離。敘述聲音和敘述視角的分離原因是多方面的,如時間差異、空間差異等等。其中,時間上的差異是造成敘述聲音和敘述視角相分離的最常見的原因。

《一個人的好天氣》中的敘述聲音和敘述視角并非總是相統一的,敘述聲音的陳述者多樣化。在作品開篇,女主人公知壽在一個雨天到達東京的吟子家,初識吟子時,便出現了:

她臉色蒼白,加上一道道皺紋,使我不由自主地后退了幾步。

“你就住這間吧。”老奶奶說完就出去了。

看她那樣也活不了多久,沒準下星期就差不多了。記得當時我心里就是這么想的。 (青山七惠 4)

敘述者是當時的“我”,而敘述聲音的陳述者是若干時間后的“我”。敘述者和敘述聲音的陳述者便在瞬間進行了分離,由兩個不相同的“我”來完成本次成功的敘述。

再如:

從小我就有愛拿人家東西的毛病……我收集的不是鉛筆盒或者運動鞋之類的東西,而是橡皮啦,彩筆啦,小夾子啦等等微不足道的小物件。(青山七惠 27)

同樣方式的敘述聲音的變換,一改一本正經的敘述方式,擴充了文本的意蘊,使敘述時間顯得錯落有致,敘述節奏也變得跳躍靈活,增強了閱讀的趣味性。同時,變化的敘述聲音,拉開了故事情節之間的時空,以“我”現在來追憶若干年前“記得當時我心里就是這么想的”所發生的事情,顯得那樣的云淡風輕;追述我從小有愛拿人家東西的毛病,坦然、釋然地承認自身存在的問題,和日本80后的心理極為符合,顯得客觀冷靜,使整個作品籠罩著一種淡淡的而又堅定的色彩。

(二) 敘述視角——以知壽為主體的內聚焦型敘述視角

《一個人的好天氣》主要采用的是以女主人公知壽“我”為主要形式的內聚焦型敘述視角,以“我”的感受和意識來呈現我所知道的、看見的以及聽見的事件。

關于敘述視角的分類,西方文學批評界有多種的分法,其中最具有代表性的是弗里德曼(N.Friedan)在《小說的視角》一文中區分的八種不同的類型,如編輯性的全知,中性的全知,第一人稱見證人敘述等等。 (申丹 192)熱奈特在弗里德曼的八種視角理論基礎上進行了分析歸納,從“聚焦”這個概念出發,將視角分為三大類:非聚焦型、內聚焦型以及外聚焦型。筆者所采用的便是熱奈特的聚焦觀點。

《一個人的好天氣》中多采用的內聚焦型視角,所謂的“內聚焦型視角”是指“在內聚焦視角中,每件事都嚴格地按照一個或幾個人物的感受和意識來呈現。它完全憑借一個或幾個人物(主人公或見證人)的感官去看,去聽,只轉述這個人物從外部接受的信息和可能產生的內心活動,而對其他人物像旁觀者那樣,僅憑接觸去猜讀,臆測其思想” (胡亞敏 12)。

《一個人的好天氣》以“我”為主要的敘事視角,從“我”的所見所聞角度描述事件的模樣,關注更多的是人的內心活動的,描述大段大段的內心獨白和情感意識,因此帶有濃烈的“自我”情緒及私人情感化的特點。

1.人物刻畫有意識模糊化

《一個人的好天氣》以知壽為主體的內聚焦型敘述視角,對文章人物刻畫進行有意識的模糊化,人跟人的聯系似乎很單薄,很無關緊要。文中對于涉及的人物,如吟子,前男友陽平,后結交的男友藤田以及媽媽的描述,都是以“我”為視角,呈現的也僅僅是我所了解或者我所看見的,并不具有傳統意義上的立體的、全方位的飽滿的形象,而是選取作者本身確定知道的信息,認為最能夠體現人物形象的方面進行人物的塑造。比如作品對陽平的描述:

他是我高中的學長,現在在大學學系統工程。他對學習不怎么上心,整天在房間里跟電腦玩游戲。我常常對著他的后背看書或沉浸于空想。(青山七惠 12—13)

對于一個交往了兩年半的男朋友,作者對他的描寫近乎是單薄的,只是將陽平的最簡短的信息提供給了讀者。兩人的關系也是不濃不淡地維持著:

跟陽平交朋友有兩年半了,可我們從不出去約會,去年連生日禮物都沒有互送。我們倆見面一般泡在屋子里,從沒討論過任何問題,也沒吵過一次像樣的架。說得好聽一點,彼此的存在猶如空氣。但實際上,我們互相都感覺對方是可有可無的,這跟空氣有本質的區別。(青山七惠 12)

兩人的戀愛關系也是非常的模糊,不具有任何的實體感,讓人覺得非常平淡,而這也是作者所要表達的感覺,80后的日本族,對于愛情、親情等感情的淡漠。

作者在笹冢車站的小賣店工作時,看見男朋友藤田和新來的絲井之間的親密談話時的場景:

九點十分,我看見藤田和她湊近了說話,真切地看在眼里之后,我靜靜地閉上了眼睛,再睜開眼睛的時候,他們已經分開了。(青山七惠 84)

而由于“我”所處的距離和藤田以及絲井之間太遠,只能看到藤田和絲井的動作,對于兩人的談話也因為視角的限制而無法得知,隨著敘述視角的承擔者“我”閉上眼睛之后,畫面也便隨之截至。至于藤田和絲井之間說了什么,“我”閉上眼睛之后又發生了什么,作者一概不提,將之模糊化。

正是這種將人物與故事情節的模糊化,才產生了作者所想要達到的獨特的審美效應。將日本現今青年尤其是飛特族的心理狀態表現出來,如浮萍般無所憑依的生活狀態,對生活漂泊孤獨的無奈,對人際關系的淡漠以及順其自然消極的生活狀態表現得淋漓盡致。

2.注重內心意識的敘述

《一個人的好天氣》以知壽為主體的內聚焦型敘述視角,注重內心意識的敘述。由于是非全知全能式的、,內聚焦式的敘述視角,因此全書注重內心意識的渲染和描寫,全書存有大量的“我”的個人式內心獨白或內心猜測,而非事實性的直接的陳述,呈現當時“我”的心理意識的流動。如當“我”在陽平的住處發現他和別的女生在一起后,在花壇的所想:

“我無法想象別人的戀愛情感,其他人是在什么樣的感情基礎上結合,保持下去的。對我是個難解的謎。”(青山七惠 29)

如描寫“我”和藤田分手之后,內心十分空虛和焦躁,情緒顯得非常激動和異常時的一段精彩的內心描寫:

“沒有追我的人,凈是離我而去的,這么一想,我就焦躁起來。

真想胡亂地彈一通鋼琴。

恨不得把衣櫥里的衣服全燒了。

真相把戒指和項鏈都從樓頂上扔下去。

真相一次連抽十支煙。” (青山七惠 106)

一連串真實的、涌動的思想將“我”失去心愛的男朋友之后的落寞、孤獨、空虛以及焦慮、狂躁的心情表現得非常透徹。在書中,這樣精彩的內心戲比比皆是,成為全書的又一亮點。而這也是很多讀者認為《一個人的好天氣》有著日本私小說特點的原因。

1907年,田山花袋發表《棉被》,開創了日本私小說這一創作筆法的先河。雖今日本學術界對私小說的定義未完全確定,但毫無疑問的是,私小說取材于作家日常生活瑣事或對某事物的感悟,即作者的所見所聞、所思所想。 (久米正雄雄過且過 412—423)私小說注重自我內心的展現和剖析,暴露自我真實的內心世界。《一個人的好天氣》采用以知壽為主體的內聚焦型敘述視角,極其注重對“我”的內心的展示和剖析,注重內心自我的心靈活動,加之《一個人的好天氣》優美清新的文筆,使讀者一下子回憶起了夏目漱石等人,具有濃烈的私小說的味道。由于此觀點非本文要論證的,因此,不在這不進行詳細地的展開和論述。

二、獨特的敘述時間

一般現代小說進行的時間,存在著兩個既相互聯系又相互區別的時間系統,即敘述時間和故事時間。所謂的故事時間,是指文本中的故事發生發展的時間,而敘事時間是指作者在講故事的過程中如何組織安排。 (倪濃水 78)在《一個人的好天氣》中,故事時間和敘述時間隨著作者的筆端交錯,自然有致,干凈利落,明快曉暢,讓人耳目一新。

《一個人的好天氣》全書共分為五章,分別以“春天”、“夏天”、“秋天”、“冬天”、“迎接春天”命名。全書以春夏秋冬四個季節作為基本的敘述時間,而最后以“迎接春天”作為結束。從宏觀的角度看,《一個人的好天氣》的也以一年四季作為故事發生發展的故事時間,故事時間和敘述時間在某些時候是相吻合的。但在具體的時間段,《一個人的好天氣》綜合運用閃回、不同的敘述時間節奏等多種方式將敘述時間和故事時間進行分離,增加全書敘述時間的跳躍性和靈動性。

(一)閃回手法的運用

閃回,又稱倒敘,指回頭敘述先前發生的事情。 (胡亞敏 65)在《一個人的好天氣》中,較多地運用了閃回的手法,作者閃回手法的成熟和恰到好處的運用,使全書顯得安排十分巧妙精致,跳躍有致,結構豐富多彩。書中對知壽來到東京生活之前的補敘,就出現在知壽到達東京安頓好后的幾天:

“爸爸和媽媽在我五歲的時候離了婚,從那以后,我一直跟媽媽兩個人過的。我覺得自己沒有爸爸,很可憐,一度想當不良少女,可是不知道怎么當,只好放棄了。”(青山七惠 17)

在“我”在偷拿了吟子的東西之后,補敘“我”從小就有的愛拿別人東西的舊事:“從小我就有愛拿人家東西的毛病……”

作者運用閃回的手法,不僅使文章情節跌宕起伏,同時,又帶有獨特的個性。較之以往的小說或其他的同時期的小說,閃回手法并不少見,但往往在行文的最關鍵處加之以補敘進行閃回,被補敘的內容往往對小說情節的發生發展起著關鍵性的作用。而《一個人的好天氣》中閃回手法的使用,卻顯得不輕不淡,造成獨特的美感。作者并沒有花費大量的筆墨進行閃回,只是點到性的、隨意的、無心的“提起”,對讀者進行交代。如對于爸爸媽媽離婚的事情,語氣非常平淡,一件在五歲孩子看來天大的事情,在作者筆下顯得非常地平淡,“我”的表情也是非常地平靜。這正反映了日本80后飛特族對親情概念的缺失和孤獨。對于 “我”從小喜偷的畸形愛好,作者也是輕描淡寫,不給予道德、社會性的評價,反而認為是理所當然的承認這種病態的習慣。作者于細微處使用閃回的手法,卻又看似輕描淡寫,實際上,細細讀來,每一處都是作者的用心,包含著深長的意味。

(二)舒緩的敘述時間節奏

《一個人的好天氣》處處充滿著主人公淡淡的憂傷和孤獨,語言時而明媚,時而遲緩憂傷,都源于作者自如的敘述時間控制,節奏時快時慢,伴隨著知壽的心情起伏跳躍。總體而言,全書的節奏是舒緩的。

作者擅長對話的使用,通過大量人物之間的對話,拉長敘述時間,營造平和的敘述時間氛圍。如吟子告訴知壽年輕時的事情:

“他很溫柔,個子很高,眼睛滴溜溜地轉,是個好人。從臺灣來日本,日語非常好。我很想跟他結婚,可是家里人都反對,后來他就回國了。我那時候整天地哭,非常憎恨這個世界,我好像把一輩子的恨都用光了。”

“一輩子的恨是什么樣的?”

“我不會再恨什么了的。”

“怎么把它全用光了的?”

“忘咯。” (青山七惠 40)

在簡短的對話中,時間好像變得緩慢起來,空氣中都充滿著吟子回憶往事時候的淡淡的哀傷,敘述緩慢而舒展。如:

我受不了自己制造出來的沉默,不想感傷地分手,便笑著擺擺手說:“再見吧。”

“再見吧。”他也說道。

“不跟你聯絡比較好吧?”

“可以的話。”

“那就這樣吧。”

我心里卻在喊叫著:“不要這樣,不要這樣。”

“保——重——啊。”我拖長了聲音朝著他的后背說。(青山七惠 97)

藤田來吟子的居住和“我”道別的時候,兩人的對話。十分尷尬的場合,十分尷尬的時候,在作者不緊不慢的敘述中,略帶有了那么一些的心酸和無奈,“我”身邊的人一個個離我而去,“我”回歸到一個人的狀態,顯得那樣的地孤獨和寂寞。

正是這些獨具青山七惠特色的對話,將敘述的節奏放慢,難怪村上龍會被作者“真實的對話”所深深地吸引。

三、獨特的敘述空間

(一)敘述空間和敘述時間的非同步性

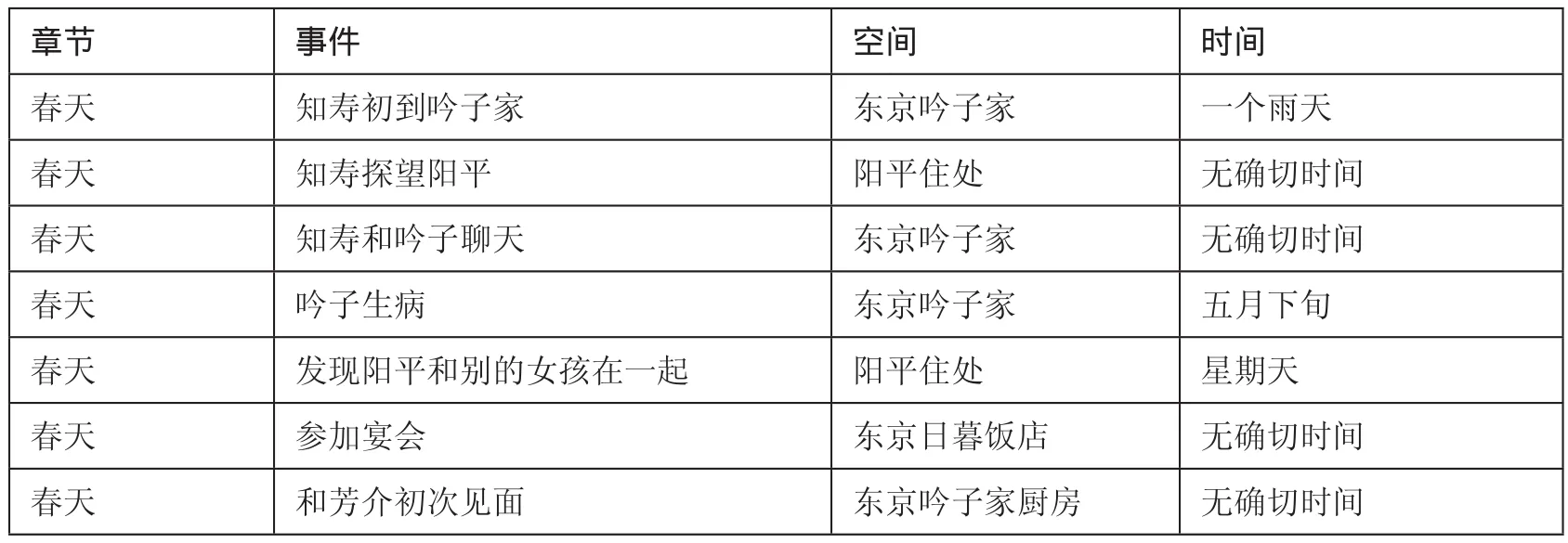

時間和空間總是相依存在的,但在小說中,尤其是很多的后現代小說,敘述時間和敘述空間在很多時候是相分離的。《一個人的好天氣》,敘述時間和敘述空間卻是非同步的,時間和空間的緊密性在小說里面是被人為地割裂開來,或者說傳統小說所存在的空間感和時間感已經不再重要。表現在《一個人的好天氣》則是,時間不再是具體明確的建構敘事的主要的元素,小說的時間概念和空間概念進行匹配時進行了異化。《一個人的好天氣》由跳躍的、片段的空間為重要元素進行故事的展開。本文在研究《一個人的好天氣》時,隨機抽取了《“春天》”一節,概括出本節所敘述的重大事件,并對其時間和空間進行對比,發現如表格所記錄的情況,見表1。

表1 《春天》一節所敘述的重大事件

發生的七件事情,均明確地點或者是讀者可以間接尋找出來的;但是只有三件事情是有確切的時間的,其余五件事情是無確切的時間的。時間因素不構成敘述的基本要素。省略掉時間之后的文本敘述,顯示出另一種特有的風情。

細究小說敘述時間和敘述空間的非同步性,我們在卡爾維諾的《寒冬夜行人》之中得到答案:“最理想的情形是,小說一開始就給以我這樣一種感覺:我獨自一人占據著空間,周圍沒有任何東西,包括電話機在內,仿佛這個空間只能容下我一個人,被隔絕在我內心的時間觀念中。” (卡爾維諾 117)

這就是現代“人”的“理想情形”:獨自占據著空間,將時間隔絕;就算有時間,那也是“我內心的時間”。因此小說擺脫了時間的限制。

(二)敘述空間的意象性

《一個人的好天氣》全書都沉浸著對于人生、,對于生命的未知和年輕人特有的淡淡的哀傷。這種哀傷,不僅表現在作品的語言、字里行間,更多地表現在作者敘述空間的選擇,作者偏好于唯美的,帶有淡淡憂愁的空間作為故事發生發展的背景。作者在文章反復出現的“小院籬笆墻對面就是地鐵站,中間只隔著一條小路”,這個地鐵站,成為“我”記憶的串聯。小說一開始就很不經意地介紹了這個小站。之后它又多次出現在與主人公心情相對應的各種場合,就連在給人留下深刻影響的結尾也出現了。比如:

“吟子揮著手。站臺那邊,那個老人也揮著手。我也坐正了,朝他行了個禮。這情景怎么跟三途河的此岸與彼岸似的呀。我瞎想著,視野還在晃晃蕩蕩。”(青山七惠 34)

站臺,總是有著離別的哀愁、淡淡的憂傷。站臺的這邊,年老的吟子揮著她那已已經干枯的手,朝著站臺那邊同樣頭發花白,已經不再年輕的老人。站臺之間,隔著的是如歌的歲月和不可逾越的距離,時間悠長悠長,是何等的感傷。

“藤田,你為什么在車站干哪?”

“喜歡車站唄。”

“喜歡車站?”

“喜歡喧鬧的感覺。”

“喧鬧……就為這個?”

“就這個,沒別的原因。” (青山七惠 57)

為什么喜歡車站,真的喜歡喧鬧的感覺?恐怕這已經說不清楚了。80后的飛特族,就像中國的80后,對車站有著天然的偏好卻又說不出來。

“我和吟子走到站臺的盡頭,朝自己家望去。白色街燈照射下的小平房挺寒酸的,唯一提氣的金桂還沒有開花。”

“電車載著我,飛速朝有個人等著我的車站駛去。”(青山七惠 141)

車站帶著離別的淡淡的憂傷,以及對未來的向往,盡管在書末作者明快的筆調描繪了車站那端的等待,但仍舊帶有淡淡的憂傷。作者不知道明天會怎樣,也似乎從來都不想去理解未來會以怎樣的狀況出現在面前。

四、散文詩化的敘述手法

讀《一個人的好天氣》,感到的是詩情畫意,是久違了的夏目漱石式的美感和淡淡的人生哲理,讀到的是散文化的語言、詩化的情感。正如汪曾祺所說:“在散文化小說作者的眼里,題材無所謂大小,他們所關注的往往是小事,生活的一角落,一片段。” (汪曾祺 78)在《一個人的好天氣》中,有對院子的描述“院門上沒有掛名牌,進了院門有條小路通向后面的院子。大大小小光裝了土的花盆占據了小路一半般的面積,房子外墻也和院門一樣油漆剝落,紅黑參雜,斑斑駁駁的。大門旁邊有個灰色的水池臺,上面堆放著幾只水桶。另一邊種著一棵頂快到房檐的高大的山茶花,顯得格外壯觀,葉子被雨打濕了,綠油油的,粉紅色大花點綴其中。”作者對顏色的描述有著敏銳的筆調,加之細膩生動的描繪,將作者初到院子時看見的情形淋漓盡致地展現給了我們。尤其是對于山茶花的描寫“葉子被雨打濕了,綠油油的,粉紅色大花點綴其中”更是具有十足的美感,綠粉相間,在雨中顯得那樣嬌艷。

“籬笆墻還是那樣參差不齊的,晾衣桿上晾著大圍裙和浴巾,再往那邊,從這里只能看見半個窗戶,玻璃反射著陽光,閃閃發亮。我尋找著里面吟子的身影。”“我感覺自己已經不會再那樣熱烈地去愛了。”“我也想嘗試一個人生活。我希望能有一回,不是別人離開我,而是我離開別人。”等等語句,則是咋看之下,像極了一個小女人的喃喃自語,而細細品來,竟充滿了對生活、對人生的思考和感悟。《一個人的好天氣》的散文詩化語言具有女性作家獨有的細膩和敏感,溫潤如玉。怪不得評論稱《一個人的好天氣》繼承了夏目漱石等人的“私小說”傳統,想必也是那全文淡淡的詩意,和夏目漱石等一脈相承。

《一個人的好天氣》情節簡單,語言清新自然,精短的篇幅勾勒出了淡淡的生活圖景,有對青春的迷茫,有對未來的憧憬,更多的是太多說不清的人生雜味。

注解【Notes】

[1] 文中有關《一個人的好天氣》的引用片段概用(青山七惠 頁碼)的方式標注。青山七惠:《一個人的好天氣》,竺家榮譯,上海譯文出版社2010年版。

申丹:《敘述學與小說文體學研究》,北京大學出版社2001年版。

胡亞敏:《敘事學》,華中師范大學出版社 2004年版。

[日]久米正雄:《私小說和心境小說》,角川書店1972版。

倪濃水:《小說敘事研究》,群言出版社 2008年版。

胡亞敏:《敘事學》,華中師范大學出版社 2004年版。

[意大利]卡爾維諾:《寒冬夜行人》,蕭天佑譯,譯林出版社 2001年版。

汪曾祺:《汪曾祺全集》第3卷,北京師范大學出版社1998年版 。

Title:

Fine manufacturing process deliberately—Analysis of the Narrative Features of Good Weather of a PersonJapanese Young talented novelist Aoyama Nanae's novel, Good Weather of a Person, won the Akutagawa Prize in the year of 2007, compelling its popularity all over the world. This Paper attempts to analyze this novel from the angle of narrative study, emphasizing on the narrative perspective, narrative time, narrative space, narrative techniques, etc. Therefore, it will help to reveal the poetic narrative style of the book.narrative perspective narrative time narrative space narrative techniques王遼南,浙江師范大學人文學院副教授,主要從事20世紀外國文學研究;陳秋琴,浙江師范大學人文學院文學碩士,主要從事20世紀外國文學研究。作品【Works Cited】