文人和文人畫

劉 波

“文人畫”作為一個歷史概念,在當代中國畫壇曾經越來越偏離其本來的指向,被越來越多的人所遺忘、曲解、質疑甚至解構。

按照陳師曾的說法,文人畫應該不講求畫內的功夫而專注于畫外的情趣,理固不謬,卻也給了別人口實,就讓一些不愿、不能在畫內功上下大力氣的人找到可以逃禪的方便。一如佛家所講的“野狐禪”。禪家所講的“一超直入如來地”,大體是針對根性奇絕的人士,生而知之,空所依傍而直指本心。一般人還是應該老實念佛。茍非諸葛亮,就不要輕易做臥龍崗上的散淡閑人,否則,即使隆中高臥五百春秋,恐怕也不會有劉備這樣雄才大略之士肯哪怕一顧茅廬。對于“文人畫”而言,最合適的說法,不是不講究畫內功夫,而是相比畫內的技法而言,更加注重精神品格和意蘊境界的開掘,其前提當是具有畫內充分的修養,否則,如何談得上畫家?如此,則根本對于經典一無所知、對于心性一無參究、對于大道一無體認之輩,奢談畫道,不亦謬乎。

要說“文人畫”,首先來看“文人”。大約有三種“文人”。

第一種有大眾記憶中“文人”的一些規定性,舞文弄墨,尋章摘句,任情褒貶,輕薄為文,甚至見利忘義,吹捧謾罵,不惜擔上“無行”的惡名。問其肩上所擔荷,則一無所有。特別是在一個“文人”、“大師”普遍缺失的時代,雖然沒有大師、文人之學養、胸次,而可以按照人們心中的記憶,做出一副大師的樣子來給你看。梵·高是天才,梵·高也是瘋子,我不是天才,可我可以裝瘋而讓人誤以為是天才。這曾經是許多偽藝術家賴以混世的法術。長發、奇裝、狂言、怪行,非出于自然,乃是出于表演。很多“文人”,恐怕也是這一路。自其社會影響的負面效應而言,他們可以稱“負文人”。

第二種屬于唯知謹守,不知權變一路。下筆必究某經某典,發言必考哪家哪派。其所持守,于時于事無甚補益。雖然,才有庸俊,氣有清濁,茍能固守本分,不越雷池,庶幾不失讀書人本色,可稱“小文人”。

“文人”,當有學養。此亦文人所以安身立世之基本。詩詞歌賦、文史哲藝,處現代社會,“學養”擴而大之亦可以指稱一切學術、修養。即非博通,亦求專攻。一方面調理身心,一方面積累語言,無論言說,無論著作,倘“言之無文”,則“行而不遠”。“學養”者,不在外表裝點門面,尤重內心滋養磨蕩,務使身心相諧、精神充實,發而為文、為藝,自是不俗。

“文人”,永葆童心。王國維所說:“詞人者,不失其赤子之心者也”。體物言情,始能與天地萬物了無阻隔,有真景物、真感情,方能有真境界。舉凡老謀深算、圓滑世故之輩,既不能與“天”合一,復不能澄懷味道,去“文人”之旨遠矣。沒有童心的司馬遷,絕對不會在李陵敗訊傳來、滿朝文武競相回避的情形之下而為李陵仗義執言,從而惹來宮刑之禍;沒有童心的辛稼軒,絕對不會在被削奪兵權、空垂大志的老年過得如此陶然,可以與鷗鷺為盟。“童心”云者,大體是一個文人“明心見性”的必要條件,他可以是任何一種身份,可以是官僚、商賈、猛將、書生,只要不失這一顆活潑潑的“童心”,就能不迷失于紅塵,就能永葆自己的那一份純真。

“文人”必要風骨。“文以載道”,“道”不因時勢而動,則品格持守亦需不屈不撓。“有所為有所不為”、“非不能也,是不為也”,不趨炎附勢、不摧眉折腰。李白,縱有過《與韓荊州書》這樣略有諛辭的文章,但他畢竟守住了自己的底線——彼固為伯樂,我自當是千里馬。于是有“且放白鹿青崖間,需行即騎訪名山”、“仰天大笑出門去,我輩豈是蓬蒿人”的瀟灑。清初傅青主的誓死不留辮子和清末王國維的誓死不剪辮子,在近三百年的時空中首尾相望,都給“士林”增添了新的審美對象,它們給我們詮釋了真文人的“風骨”。近代以來,面對日寇的淫威,齊白石用“橫行到幾時”的螃蟹來諷喻,而梅蘭芳用蓄須明志來抵制,他們自然也是士林的光榮。必先有此,而后方可期載道于文章。

“文人”尤須懷抱。庭廡特大,懷抱修遠,一切為作,可系蒼生。那就不是一般讀書人的規模范圍了。一個人當然不會先天知道他人和自己的境界究竟有多大,但只要冷靜旁觀其關懷面的大小,則其境界大小立判。“觀其行,察其言,人焉廋哉”。“設有周公之才之美,使驕且吝,其余不足觀也”。先圣的教導,給我們修養、判斷的不二法門,只有不斷擴其胸次,忘掉小我,懷抱大我,才能不斷提升人生的品級,看到不一樣的風景。具有這樣的懷抱,不論投身何種職業,出手自然不凡,不求其傳而自傳,不求其高而自高。

文人概念既有如此內涵,則其投注于繪畫竟如何?杜甫筆下的“曹將軍霸”,以曾經畫過凌煙閣功臣的高華筆墨,現在則“屢貌尋常行路人”。處境的偃蹇,不能摧毀將軍心中神圣的自尊。安貧樂道,依然不失“魏武子孫”的風度;西方有倫勃朗,本可以受雇于豪門權貴,畫一些他們喜歡的畫作,安享康樂的生活,而倫勃朗感到自己的內心與此格格不入,他開始拒絕,寧可去畫自己喜歡的事物,當他的筆觸日漸深沉滄桑的時候,他的生活日漸蹇促貧寒,而他的藝術卻日漸走入永恒博大。

中國近代以來,受到西方思想、文化的全面沖擊而被迫開始檢視自身,一百年來不斷用懷疑、否定、批判的方式來對待自己和用崇拜、追隨、學習的方式對待西方文明。中華民族是一個優秀的民族,我們有勤勞、智慧和持之以恒的天性,經過一百年來的孜孜以求,在科技進步、社會開化方面取得長足進步,我們今天重新從經濟、社會上崛起而成為舉世矚目的大國,應該說與這種追隨和學習的努力不能分開。今天重新來檢視一下我們各方面的得失,應該可以做出相對客觀的總結。

一百年來的作為,表現在文化上,有以下幾點值得我們深思:

一是白話文的提倡和簡化字的推行在當時的特定歷史階段,曾經是必要的,也起到了非常積極的作用,比如對全民普及文化等,但當這種局面全面鋪開乃至于把文言和繁體字全面排擠出局的時候,其負面效應也隨之產生。一個直接的后果就是今天的國人已經對自己民族的文化因為語言、文字的關系而產生了隔膜。語言、文字乃是承載一個民族精神、思維、文化的最基本載體,繁體字所包含的我們民族造字的一些基本規律在簡化字中不復存在,因而,從造字當中所體現出來的悟性、抽象、意象思維就會隨之減弱;而白話文、歐化文的推行,則直接改變了我們的思維習慣。在文言中大量存在的表意上模糊的準確和那種大而化之的詩意的判斷也不復存在。這就不僅令我們自己的文獻成為難以解讀的檔案,更深刻影響了今天的國人向我們的先人汲取智慧。我們對經典的解讀多半是斷章取義、支離破碎或者半懂不懂乃至以訛傳訛。從幼兒時期即不再接觸我們的經典,意味著一個民族積累了千百年的思維、行為方式的徹底忘卻。在此基礎上,一切的文化遺產,在今天也就意味著僵化甚至死亡。

當一個沒有全面理解《論語》、《道德經》、《大學》、《中庸》意旨的人想要理解中國藝術的微妙法門,那門徑在哪里呢?我們只能用西方舶來的一些說辭來生搬硬套,用西方的“抽象”來附會中國古典繪畫的意象造型,用西方的寫實繪畫來評判我們古典繪畫的“寫真”,用西洋繪畫的風景來比附我們的山水。其實,他們之間的距離絕對不是物理上的十萬八千里,而是完全不能相提并論的兩片水域。今天的西醫似乎占據理論和道德的制高點,可以用鄙夷不屑的神色來俯視中醫,而某些不爭氣的庸醫也在用一些江湖法術來敗壞中醫的名聲,在這種情形之下,大家再不會冷靜思考問題,因為西醫的科學、解析、元素、對癥可以條分縷析來剖析,而中醫不能。用西醫的方法和習慣來理解中醫同樣是誤區。這特別需要有真知灼見之士來現身說法。

西方人對身體的鍛煉,體現在外部,你可以看到這個人通過不斷的跑步、運動而消耗大量熱能,然后又大量進食、進補來補充大量熱能,從而體格健壯、肌肉發達。中國人不然,中國人重“養生”,通過調理氣脈、經絡、五臟等達到身心協和、六脈貫通。這種修煉不一定體現在外部,老子所謂“損之又損”反而可能越練越瘦。但外表的壯碩和清瘦,并不是身體健康與否的標志,形神相合、身心諧樂,乃是一個人健康的根本。

同樣我們看藝術,真正中國氣派的藝術,應當是解黏去縛、言簡意賅。漢代陶罐、魏晉陶俑、唐三彩、宋瓷、明式家具等,無不用其妙悟不在多言的藝術手法產生永恒的魅力,千百年來令人神往。清朝幾任皇帝所推重的體現在家居、瓷器、繪畫上的繁縟、精工、富麗等都不是我們文化的正格。不期然我們今天各大拍賣場競相爭逐的,全是這樣一些東西。其中原因不外兩點:一方面是富起來的一群人并沒有自己獨到的文化體驗,他們也不能靜下來細細體會藏品給予自己的審美享受,對于皇權的崇仰和膜拜會隱隱發揮巨大的作用,一個乾隆的瓷瓶,居然有買家追到倫敦用五億元天價爭競,不但砸暈了那位外國賣家,假使那位工匠地下有知,也會被砸暈的。此一行為拋去對于外國列強二次掠奪的一種默認之外,單從工藝上講,復雜和精細,并不代表有價值,至今還沒有單價超過五億的書畫、文字。但本人以為,工匠的精細和文人的思想,相去不可道里計,若論其價,更是荒謬。這些人的收藏,大體把藝術當做物質來對待,不能感知一件文人用腦、手、心創造出來的作品所能帶給人的那種持久、微妙的心理滋養,往往專注其經濟價值。但同時,我們也需要注意的是經過這種主動的文化上持續、深刻的自我閹割,今天國人審美趣味的改變何其巨大。收藏古籍、拓本等文化最重要載體的群體如此邊緣和渺小,就可見一斑。

當人們面對古典繪畫,所看到的是山水、樹石、人物、舟橋、花鳥種種物象,可曾知道其中所隱含的人文精神?當他們臨摹的時候,筆墨下亦步亦趨的不過是一些點畫程式,而這些程式背后所承載的人格理想和價值取舍則完全隔膜。所以,發生在當代的就是兩種情景:要么因為不理解而完全把傳統拋棄,以為是不具有生命力的早經朽壞的東西。一談“文人畫”,就是全盤否定,鄙夷不屑,要的是“現實主義”、“重大題材”、“主旋律”云云。可另外一個悖論就是,當代畫家所崇拜的黃賓虹、齊白石、傅抱石等人,沒有一個是畫今天所謂“重大題材”、“主旋律”的,他們筆下的山水、花鳥、人物都和現實有相當的距離,他們都先應和了自己心中的一個旋律,畫出了自己認為重要的題材而且窮其一生來不斷打磨這個題材,才有了今天他們在美術史上的地位。而另外的一些主動迎合的“重大題材”和“主旋律”繪畫,又有多少能為我們所記住、神往的?繪畫最重要的是畫其欲畫、言其欲言,藝術和時代的關系自然因為其真誠而密不可分。一旦積極主動去迎合什么,終身難脫一個“偽”字,不可流傳也自在情理之中;要么就是奮其私智,對傳統的筆墨語言加以解構,靈機一動,把這些樣式一個個按照他們所理解的西方藝術規則重新組接,以為是一種創新。殊不知這種樣式即使在中國古代未曾見到,在西方也是早經過時的陳言。這種沒有植根于豐厚土壤上的所謂創造根本沒有價值可言。

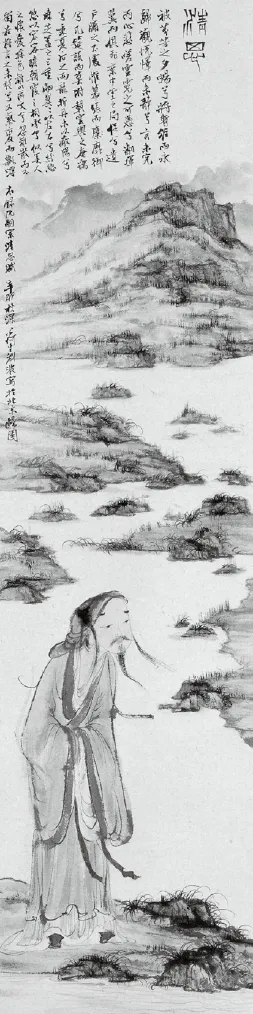

“文人畫”絕不是一些固定不變的樣式,從顧愷之一直往下,不同時代有不同的表現,外部形式的變異,不能影響“文人畫”所承載的那一份人文精神。中國古代讀書人的那一份富足、嫻雅、簡約、和穆,通過筆墨而流傳至今。顧愷之的高古游絲,描出高古、超脫的魏晉士風;吳道子以他當風吳帶跌宕勾勒出豐沛、絢爛的盛唐氣象;石恪、梁楷清奇高簡的筆墨令人意會禪家的不著一字,盡得風流。歐洲文藝復興三杰,都是博學睿識之士,他們的創造,不是簡單的復古。達·芬奇的神秘深沉、米開朗琪羅的奔放恣肆、拉斐爾的細膩柔婉,涌動著的是他們個人的人文理想,倫勃朗的質樸和深厚乃是源于其自己對生命尊嚴的感悟和恪守,而梵·高的熾烈和投注,則儼有釋迦肩荷人類罪惡之意。東西方這些經典的作品和作家,永遠給我們昭示著真文人的心懷和境界。

“文人”說到底,就是一顆“文心”,古代現代、西方東方,都不足以成為我們賞析評判的障礙,他們所學所知或有不同,而所感所想卻比較接近。在這個意義上,今天我們重新提出“文人畫”的概念,應該不僅僅是某些人頭腦中的那個概念。今天我們不但可以回首歷史,還可以放眼世界,知道我們所處的時代和曾經的人類歷史有多少不同的價值判斷,有多少名垂青史的人物和他們的懷抱、文章。這些都是我們今天比照、借鑒、吸納和崇仰的所在。從傳統的“不求畫內功夫而專注畫外情趣”的所謂“文人畫”概念中掙脫出來,借重人類文明的傳統來不斷修養身心,擴充胸次,感知外界,同時認真修煉繪畫之道,以求準確表達內心的感受,這兩方面的融合,才可以稱是當代意義上的“文人畫”。