《敦煌藏經洞封閉原因再探》商榷

朱義德

(蘭州城市學院 外國語學院 甘肅 蘭州 730070)

沙武田先生在藏經洞封閉原因上主張“1052年末法說”。[1]然而敦煌遺書及敦煌史料并無遼之末法的任何記載,遼對敦煌佛教界的影響亦微不足道。遼之統治者重視末法的時間是1027年,這已非敦煌與遼往來時間。沙先生的“1052年末法說”仍需更有力的證據。

“1052年末法說”缺乏說服力。正如沙先生文中所言“最有說服力的佛教史料和藏經洞資料中均沒有發現相關的蛛絲馬跡。”[1]敦煌遺書中不僅僅是沒有關于(1052年)末法的蛛絲馬跡(任何信息)而已。敦煌遺書基本未提“遼”,也沒有任何一件文獻是確鑿無疑出自遼五京(上京、中京、東京、南京、西京)的,僅一件涉及“契丹”(S.4473b)。[2]

沙先生指出S.529的《諸山圣跡志》提到了“幽州”,[1]在《敦煌遺書總目錄索引新編》[2]檢索“幽州”,僅有S.0373,P.2163兩件文獻涉及。S.0373出于后唐同光元年(923),敦煌與遼此時并無往來。P.2163的題記時間是“開元廿有三載(735)”,與遼亦無關系。在《敦煌學大辭典》3檢索“幽州”,結果有初唐時期的“佛圖澄幽州滅火”圖、唐韓愈的《送幽州李端公序》、P.2625(東漢時期)、P.4638(久視元年 700年)、S.373(同 S.0373)、S.5381(唐五言古詩)、P.3399(公元697年)。綜上所述,可能唯一能證明敦煌與遼地區有聯系的證據就是S.529《諸山圣跡志》。

從“遼”、“契丹”以及遼之城市方面來看,遼對敦煌佛教界的影響甚微。那么從遼之主要姓氏來看又如何呢?“遼代契丹人只有耶律和蕭兩個姓氏。”[4]下文即以這兩個姓氏為線索考察敦煌遺書。

在《敦煌遺書總目錄索引新編》中檢索“耶律”只有兩個結果,即P.4612、S.5664提到的鼻奈耶律,只是這都不是姓氏。《鼻奈耶》屬佛經之律部。[5]《敦煌學大辭典》中檢索“耶律”,結果亦然(非敦煌遺書中出現的除外)。在《敦煌遺書總目錄索引新編》中檢索“蕭”結果如下表:

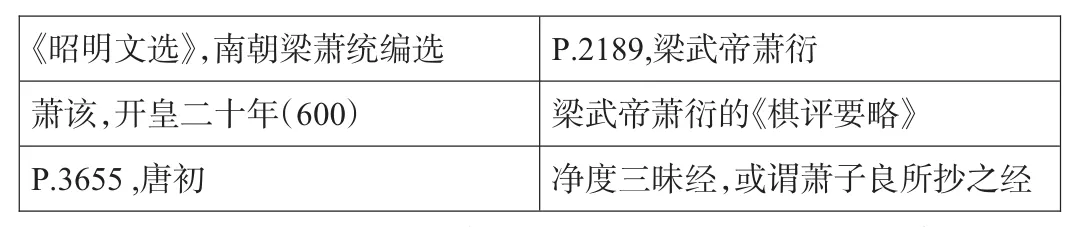

地名在《敦煌學大辭典》中檢索“蕭”(非敦煌遺書中出現的以及上面提到的這兩種情況除外),結果是:

《昭明文選》,南朝梁蕭統編選 P.2189,梁武帝蕭衍蕭該,開皇二十年(600)梁武帝蕭衍的《棋評要略》P.3655,唐初 凈度三昧經,或謂蕭子良所抄之經

上面兩個表中所有的“蕭”姓均非遼國人。據此可知,敦煌與遼在人員交流上亦頗少。而以上論述充分表明,至少在藏經洞封閉前,遼對敦煌佛教界的影響是微不足道的。

“1052年末法”引起統治階層并采取措施應對末法在1027年。“圣宗太平七年(1027)起繼隋唐石經《涅 》、《華嚴》之后,續刻成《般若》、《寶積》,計四大部。”此時敦煌與遼已經有七年未曾往來。敦煌曹氏歸義軍最后一次遣使入遼是開泰九年(1020)“九月乙亥,沙州回鶻敦煌王曹(賢)順遣使來貢。”[7]遼代皇帝以輪回王自居表達護法思想則更晚,目前發現的遼之“1052年末法”的最早記載是在1043年。[1]再考慮到敦煌與遼之間的聯系主要以政治為媒介、敦煌遺書并無關于“1052年末法”的記載以及遼對敦煌佛教界影響甚小這些因素,遼之末法思潮幾無傳入敦煌之可能。

結語

敦煌遺書中并無關于“1052年末法”的任何記述。雖不可否認敦煌與遼在937—940、1006—1020這兩個時間段是有一定往來的,但是從數萬件敦煌遺書來看至少在藏經洞封閉前遼對于敦煌佛教界的影響是微不足道的。大規模封藏寺院經書并非小事,末法思潮沒有廣泛而深刻的影響力的話敦煌佛教界是根本不可能那么做的。末法在遼形成全國性思潮的時間在敦煌與遼的交往時間之后,遼之末法思潮幾無傳入敦煌之可能。所以因遼“1052末法”封閉藏經洞的說法是缺乏說服力的。

[1]沙武田:《敦煌藏經洞封閉原因再探》,《中國史研究》2006年第3期.

[2]施萍婷、邰惠莉:《敦煌遺書總目錄索引新編》,北京:中華書局,2000年.

[3]季羨林主編:《敦煌學大辭典》,上海:上海辭書出版社,1998.

[4]都興智:《遼代契丹人姓氏及其相關問題考探》,《社會學輯刊》2000年第5期.