朝陽古城早期歷史考證

楊小梅 程 磊

(沈陽大學 文化傳媒學院 110041)

遼寧省朝陽市位于遼西丘陵地區(qū),遼、冀兩省和內蒙古自治區(qū)交界處,地理位置十分重要,自古就是中原通往東北的交通要沖,也是中原漢族與東北各少數民族互相交流及融合發(fā)展的紐帶地區(qū)。朝陽文明起源早、考古學文化譜系完整、行政建置歷史悠久,在東北古史,尤其是金元以前的東北古史上占有絕對重要的地位。

一、夏商周時期的朝陽古城

夏商時期朝陽地區(qū)屬“冀州”、周時屬“幽州”[1],這與古籍中記載的所謂夏、商、周以至更早的傳說時代的九州、十二州行政區(qū)劃建置相符,如《漢書·地理志》:“昔在皇帝,作舟車以濟不通,旁行天下,方制萬里,畫野分州,得百里之國萬區(qū)。”《尚書·禹貢》:“禹別九州,隨山浚川,任土作貢。禹敷土,隨山刊木,奠高山大川”等。“州”,本意為水中小島之意。它確實曾作為中國古代地方行政區(qū)劃的一級長期存在,但古籍中所記載的先秦“州”制,并不是一種行政區(qū)劃,不具備行政管理職能,而是和人們因洪水泛濫而選擇的居住地有關[2]。九州、十二州之說不過是戰(zhàn)國時人的偽托,是戰(zhàn)國時流行的一種烏托邦式的設想[3]。夏商周時期奴隸制國家對地方的有效管轄主要通過“分封朝貢制”實現。20世紀50-70年代在朝陽地區(qū)大凌河沿岸先后出土了商周青銅禮器70余件,填補了遼寧地區(qū)商末周初青銅歷史的空白,意義重大。其中1973年喀左縣北洞村一號窖藏坑出土的一件青銅器 上鑄有“父丁孤竹微亞”六字,即孤竹國君微亞為其父(丁)所作之 ,說明朝陽地區(qū)遠在商朝時屬孤竹國領地,這也與《通典》:“營州,殷時為孤竹國地”記載相符。孤竹國是商王朝的一個侯國,管轄整個朝陽、錦州地區(qū)和河北省東北部,是歷史上朝陽地區(qū)與中原王朝在行政上有明確隸屬關系的開始,朝陽很可能是當時孤竹國統(tǒng)治的中心區(qū)[4]。此外1955年喀左縣馬廠溝窖藏坑出土的一件青銅器盂上鑄有“ 侯作 盂”五字,即燕侯鑄這個盛飯的盂。《史記·燕召公世家》:“周武王之滅紂,封召公于北燕。”侯盂的出土,說明在西周初年,朝陽一帶也是燕國的屬地。

夏商時期,包括朝陽在內的廣大遼西地區(qū),有一個人口眾多、勢力強大的方國(或稱部族),考古學上將這一方國文化稱之為“夏家店下層文化”。它距今約四千年前后,文化遺址分布范圍極廣,北抵西喇木倫河,南達燕山南麓,西及赤峰以西,東至遼河。而朝陽則是分布最為密集的地區(qū)之一,遺址點達1300多處,有些地方比現代村莊還稠密[5]。這個時期,在朝陽地區(qū)已經出現了許多石筑的小城,目前朝陽地區(qū)發(fā)現的夏家店下層文化的石城遺址中,北票康家屯城址較有代表性。康家屯城址位于遼寧省北票市大板鎮(zhèn)康家屯村小波臺溝組北1000米處,地處大凌河與 牛河交匯處。遺址位于大凌河南岸一個二級臺地上,大凌河從遺址北部自西向東流過。遺址堆積較厚,保存完好。遼寧省文物考古研究所從1997-2001年對其連續(xù)進行了部分發(fā)掘。遺址面積13000平方米,發(fā)掘了8500平方米。城址內文化性質單純,全部屬于夏家店下層文化時期遺存[6]。康家屯城址城墻營建技術已經較先進,采用分段砌筑,城墻及城墻外拐角處外側皆砌筑有如后世城墻外“馬面”、“角臺”性質的建筑物,城內布局合理,大致可分為8個區(qū)域,各以院墻、隔墻、道路等隔開,經過長時間沿用。康家屯城址結構十分完備,基本具備了后世城的基本形態(tài)[7]。蘇秉琦先生在論述“古文化古城古國”時提出,商周時期的古文化古城古國是戰(zhàn)國秦漢時期建立郡縣制的基礎[8]。所以,在一定程度上可以說以康家屯城址為代表的夏家店下層文化的石城址,是朝陽乃至東北地區(qū)城市起源的萌芽,為日后燕國設立五郡奠定了基礎。

從西周到春秋,直至戰(zhàn)國中期,朝陽地區(qū)居住著孤竹、東胡等族群,有關史料記載頗多。《管子·小匡篇》:“(燕)北至于孤竹、山戎、穢貊。”《史記·匈奴列傳》:“燕北有東胡、山戎,各分散居溪谷,自有君長,往往而聚者百有余戎,然莫能相一。”山戎出現時間很早,古籍中有“唐虞以上,有山戎”的記載。山戎最初分布在今山西省,后遷入河北燕山以北一帶,還不斷地向大、小凌河流域擴張勢力,進攻燕地[9]。燕莊公28年(公元前668年)冬,山戎攻燕,燕莊公派使臣求救于齊。《管子·小匡篇》:“齊桓公北伐山戎,制令支,斬孤竹。”殺死孤竹國君答里呵,孤竹國滅亡。此戰(zhàn)山戎敗北后,其殘余勢力被趕到東北大荒原中。山戎北竄荒漠后,原居住在西喇木倫河和老哈河流區(qū)域的東胡族趁虛而入,并向東南發(fā)展,逐步把勢力擴張到大、小凌河流域。在考古學上,將這一時期的文化遺存稱為“夏家店上層文化”,它與夏家店下層文化并無前后接續(xù)的承繼關系。其遺址多分布在河旁臺地或丘陵上,村落面積不大,周圍往往砌筑石圍墻,起防御作用[10]。夏家店上層文化的農業(yè)生產技術比較先進,人們在從事農業(yè)的同時,兼營畜牧、狩獵,過著一種半農半牧的生活。手工業(yè)尤其是冶銅業(yè)有了較大發(fā)展,生產的青銅制品種類更多,青銅冶煉、鑄造方面的技術工藝已經相當熟練,達到很高水平。夏家店上層文化所代表的東胡族,在進入戰(zhàn)國時期后,由于長期不斷地吸取中原先進文化,經濟與軍事力量都有較大發(fā)展,因而為爭奪土地與財產,常與燕、趙兩國發(fā)生沖突,在交戰(zhàn)中互有勝負。

二、戰(zhàn)國末期燕國統(tǒng)治下的朝陽古城

公元前311年,燕王職繼位,即燕昭王。《史記·燕昭王世家》:“(燕昭王)召集賢士,吊死問孤,與百姓同甘苦。”于是當時名士趨燕,樂毅自魏往,劇辛自趙往,燕昭王以樂毅為亞卿,任以國政[11]。燕昭王由于得到樂毅等為輔佐,修治法令,燕國殷富,為解決東胡在燕國北部邊境的威脅、進而統(tǒng)一東北奠定了基礎。《史記·匈奴列傳》:“燕將秦開,為質于胡,胡甚信之,歸而襲破走東胡,東胡卻千里……燕亦筑長城,自造陽至襄平,置上谷、漁陽、右北平、遼西、遼東郡,以距胡。”這就是歷史上著名的“秦開卻胡”事件,它徹底解除了東胡對燕國北部邊疆的威脅。燕地五郡是東北地區(qū)行政建置的起源,并為秦漢所繼承,此后東北歷史及其政治、經濟和文化的發(fā)展出現了一個新局面。《史記·匈奴列傳》系其事于趙武靈王筑長城后,呂祖謙《大事記》和黃武三《周季編略》俱將此事系于周赧王十五年,即燕昭王十二年(公元前300年)。實際上,無論秦趙或燕,建置上述邊胡諸郡,都不是一年可以完成的事業(yè),若斷定燕置五郡于昭王十二年后的數年間,或許更合情理[12]。燕地五郡的屬縣各是哪些、各有多少,史無明文,無從可考。故戰(zhàn)國末期燕國統(tǒng)治下的朝陽古城及建置情況只能依靠目前僅有的一些考古成果作簡要分析。

20世紀60年代末和90年代初在北票市先后發(fā)現了兩件戰(zhàn)國末期燕國的銅兵器,既“郾王職作御司馬”六字銘銅戈和“郾王職媲妻曼廿二木辰”十字銘銅劍,這兩件銅兵器的發(fā)現充分說明朝陽地區(qū)是戰(zhàn)國時期燕國的重要活動據點。此外,還有戰(zhàn)國陶銘三種,是考察這一時期朝陽地區(qū)行政建置和古城情況的重要文物。其一,“白庚都王氏 ”銘陶壺,1件,70年代喀左興隆莊二步尺村小灣戰(zhàn)國遺址出土;其二,“陽安都王氏 ”銘陶片,1件,1978年建平水泉遺址戰(zhàn)國文化層發(fā)掘出土;其三,“酉城都王氏 ”銘陶壺,2件,80年代初期朝陽袁臺子戰(zhàn)國墓出土[13]。“都”是春秋戰(zhàn)國時期城邑之單位名稱,史籍中多有記載,如《左傳·莊公二十八年》:“凡邑有宗廟先君之主曰都;無,曰邑。”《周禮·地官·小司徒》:“九夫為井,四井為邑,四邑為丘,四丘為甸,四甸為縣,四縣為都。”等,在傳世或出土文物上有“都”字銘文的文物絕大部分屬于燕國,故后曉榮先生認為戰(zhàn)國時燕國地方行政中相當于縣一級行政單位稱“都”,而非稱“縣”[14],趙平安先生則提出戰(zhàn)國燕文字中的所謂“都”當為縣字[15]。目前學術界對此尚無定論,僅能說“都”是一個城邑單位。至秦漢以后,推行郡縣制,以郡轄縣,“都”的建置漸行廢止。其中三種陶銘上皆有的“都王氏 ”四字,徐秉琨先生認為這是燕國北方地區(qū)一般的陶銘定式,反映了王室對北方陶業(yè)生產的管理情況。對于三種陶銘所反映的戰(zhàn)國時期燕國治下的朝陽地區(qū)行政建置和古城情況,目前的一般認識是:第一,“白庚”不見于文獻記載,但出土地在喀左,屬漢右北平郡范圍,《漢書·地理志》右北平郡下有白狼縣,“庚”字和“狼”字古音皆為陽部舌音,兩音相近,很可能“白庚”即是漢縣“白狼”的前身,戰(zhàn)國時原名“白庚”,數百年后因語音變化或其他原因成為“白狼”。第二,陶銘中的“陽安”與戰(zhàn)國燕方足“陽安”布錢文一致。陽安可以鑄錢,其必是當時遼西的一個重鎮(zhèn),疑即是建平西南約18里處的一處戰(zhàn)國城址。第三,“酉城”也不見于文獻記載,但它出土于西漢遼西郡西部都尉治所柳城縣,且“酉”字與“柳”字古音相近,故一般認為戰(zhàn)國酉城即是漢柳城的前身[16]。現今朝陽地區(qū)南部的凌源、喀左兩縣大部屬于右北平郡管轄,北部的朝陽、北票縣一帶屬遼西郡管轄。迄今在朝陽地區(qū)尚未明確發(fā)現屬于燕國時期較有規(guī)模的古城址,僅在建平縣張家灣南山至蛤蟆溝腦北山之間,有部分燕長城遺址和防御城堡可尋。

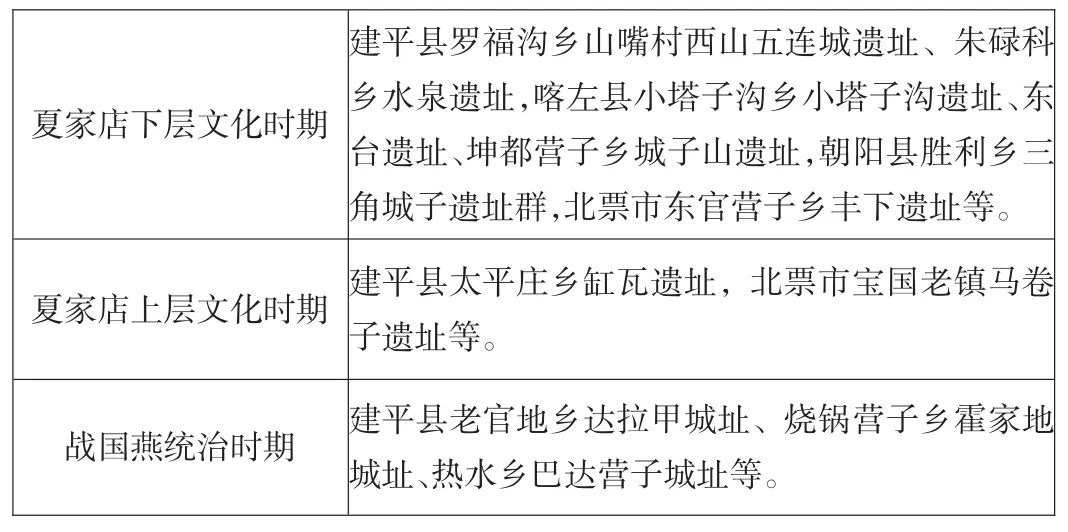

朝陽地區(qū)已發(fā)掘的夏商周時期古城址簡表

[1]朝陽市史志辦公室編,《朝陽市志》,沈陽:遼寧大學出版社,1996年版,第118頁。

[2]孫進己等,《東北歷史地理(一)》,哈爾濱:黑龍江人民出版社,1989年版,第208頁。

[3]周振鶴,《中國地方行政制度史》,上海:上海人民出版社,2005年版,第10頁。

[4][9]黃鳳岐主編,《朝陽史話》,沈陽:遼寧人民出版社,1986年版,第15頁、第17頁。

[5][10]朝陽市博物館編,《朝陽歷史與文物》,沈陽:遼寧大學出版社,1996年版,第6頁、第9頁。

[6]遼寧省文物考古研究所,《遼寧北票市康家屯城址發(fā)掘簡報》,《考古》2001年第8期。