翻身:動員、反向民主與1937年陜甘寧邊區(qū)普選

1937年延安以普選[1]陜甘寧邊區(qū)時期,進行了三次選舉,分別是1937年、1941年、1945年,選擇1937年,是因為時值全面抗戰(zhàn)伊始,國共合作后陜甘寧邊區(qū)又面臨改制,內(nèi)外環(huán)境更為復雜,選舉有多樣化目的與作用,因此凸顯此次選舉不同尋常之處。為中心的民主化實踐,是貫徹了群眾路線的一種自上而下的,有規(guī)劃、有組織,甚至是“手把手”詳細傳授的民主方式。同時,由于抗戰(zhàn)的現(xiàn)實需要,又形成了一個更加開放的,也更具包容性的民主選舉體制,因此也成為延安“新民主”的突出代表。已經(jīng)有不少研究涉及陜甘寧邊區(qū)時期的選舉,在國內(nèi),宋金壽、李忠全在論著中全面考證了延安三次民主選舉的運行過程,并總結了選舉的經(jīng)驗與特點,是系統(tǒng)研究陜甘寧時期延安選舉的早期成果。王穎分析了三次選舉運動的運行情況,總結了選舉制度的特點。[2]參見宋金壽、李忠全《陜甘寧邊區(qū)政權建設史》,西安:陜西人民出版社,1990年。全面的分析與綜述參見江靜《陜甘寧邊區(qū)選舉研究綜述》,《北京黨史》2007年第6期,第28—32頁。陳先初從政治史、革命史的角度論述了抗戰(zhàn)時期中國共產(chǎn)黨民主建政的歷史,考察了全面的民選制度、政權組織中的“三三制”,以及為老百姓謀利益的“幫忙政府”,其論述展開的基點是奪取抗戰(zhàn)勝利及推進中國革命。[3]參見陳先初《抗戰(zhàn)時期中國共產(chǎn)黨民主建政的歷史考察》,《抗日戰(zhàn)爭研究》2002年第1期,第132—160頁。鞏瑞波的研究則有所深入,將陜甘寧邊區(qū)的民主進程凸顯在“鄉(xiāng)選運動”中,考察了在邊區(qū)政府具體指導下的鄉(xiāng)選,以及普通民眾的參選熱情,借此提出其對當?shù)刂袊鶎用裰鞯哪承﹩⑹疽饬x。[4]參見鞏瑞波《陜甘寧邊區(qū)的鄉(xiāng)選運動及其對我國基層選舉的啟示》,《理論導刊》2011年第5期,第102—106頁。海外學者對此也有關注,賽爾登發(fā)揮了微觀史研究的長處,細致考察1937年延安選舉的宣傳動員和選舉過程,并將其放在世界民主發(fā)展的大格局中,比較了延安民主與西方民主的異同。[5][美]馬克·賽爾登:《革命中的中國:延安道路》,魏曉明、馮崇義譯,北京:社會科學文獻出版社,2002年。相關研究盡管十分豐富,個別成果也相當深入,然而仍留下不少問題。以往的研究方法,尤其是國內(nèi)學者的研究大致可以歸入革命史等傳統(tǒng)史學范疇之內(nèi),這種方式的長處是善于從宏觀、整體的角度去把握、分析歷史現(xiàn)象,但卻很難見到歷史中的細節(jié),特別是小人物的身影或心態(tài)。大多數(shù)強調(diào)階級行動,而不考慮村民的內(nèi)向閉塞性。[6]黃宗智:《華北的小農(nóng)經(jīng)濟與社會變遷》,北京:中華書局,1985年,第25頁。也就是說,作為階級的農(nóng)民,共性描繪有余,而個性描繪不足,但有時個性恰恰很重要,作為選舉主體的農(nóng)民,當然不能不給予相當關注。當然,在研究視野上,僅僅將其作為中國革命史的部分,而未能將其放置在近代以來世界革命的浪潮中去分析,也很少能充分地從世界民主發(fā)展的歷程中去比較考察1937年延安的普選運動,因此也使得研究的角度與結論延展性不足,難以與世界各國的民主化進程研究形成對話,更不足以對今日中國的民主進步作出歷史經(jīng)驗的闡釋,以及更好地認識其對當代中國基層民主發(fā)展道路的鏡鑒作用,進而提供特有的智慧資源,同樣有缺憾。為了更全面地認識1937年的普選,首先需要考察其背景,對背景的考察,還不應僅僅局限于抗戰(zhàn)的政治背景,更需展示當時的經(jīng)濟、教育、文化等背景,并在概述選舉過程的基礎上,借鑒“反向民主化”的理論,提出對延安普選運動的一種新解釋,并試圖回答落后條件下的民主推進何以成功。當然,中國共產(chǎn)黨在早期對政治民主的艱辛探索,也理應成為當代民主化可資取鑒的一種歷史經(jīng)驗。

一、普選運動的背景

1937年,日本侵華,歷時八年的全面抗戰(zhàn)開始。此時,中國國內(nèi),南京的國民政府剛剛準備結束訓政而開始的民主憲政,因此而停滯。而這一停頓,在中國共產(chǎn)黨人看來,無疑大大影響了抗戰(zhàn)的局勢,“目前華北、上海各地戰(zhàn)爭的失敗,并不是由于中國無力抵抗,不能抵抗,主要原因,是由國民黨南京政府,還不愿實現(xiàn)我黨所提的抗日救國十大綱領,去發(fā)動四萬萬五千的民眾都自動的積極的起來參加抗戰(zhàn),參加政府工作,還在限制民眾有組織與武裝愛國的自由,因此只有政府軍隊單面的抗戰(zhàn),不是全面的全民的抗戰(zhàn)”,因而提出“沒有民主是目前抗戰(zhàn)受到失敗的主要原因”。[1]《陜甘寧邊區(qū)政府文件選編》(第1輯),北京:檔案出版社,1981年,第33頁。這一點,也被當時延安的來訪者所認識:“這一切的完成必須有一個目標,加強貧困和落后地區(qū)的戰(zhàn)力。為著這樣,必須使這些地區(qū)里的組織完善和富有熱忱的民眾來彌補武裝力量的不足;在同一個時候,使人民比他們在污穢和悲慘的世紀里更有希望和更滿意于他們的命運……人們被動員起來反抗的只有兩個敵人——日本進犯者和他們自己老朽的政治和社會的落后性。簡單的,實際的口號,由原始的但往往是靈巧的群眾運動傳布到了全國。增加生產(chǎn),促進合作事業(yè),完成豐衣足食、擁軍,改進健康水準。”[1]《紅色中國的挑戰(zhàn)》,參見孫照海編《陜甘寧邊區(qū)見聞史料匯編》(第二冊),北京:國家圖書館出版社,2010年,第36—38頁。因此,在延安這片中國共產(chǎn)黨領導的抗日敵后戰(zhàn)場,為了更好地展開抗戰(zhàn),就需要充分發(fā)揮民主,調(diào)動各方面的力量,形成團結抗日的局面。這一系列目標當中,全面推行選舉,籌備建立正式的民主的政府就成為當務之急。“這種政府實行何種制度呢,實行民主制度。實行普遍、秘密投票的選舉,開始時或者還應采取復選制,凡男女公民年滿十八歲無精神病者均有選舉權與被選舉權。”[2]《劉少奇選集》,北京:人民出版社,1981年,第88—89頁。事實上,也只有實現(xiàn)普遍選舉的民主的政府,才能發(fā)動最廣泛的民眾積極地投身抗戰(zhàn),也才能真正實現(xiàn)全面的全民的抗戰(zhàn),抗戰(zhàn)的最終勝利才有根本的保障。因此,毋寧說普選運動最初是服務于全民抗戰(zhàn)的總體局勢,被用來更好地動員廣大民眾的抗日熱情而推行的。這也成為延安實施民主普選運動的最重要的背景。此外,不能忽視的一個背景是,西安事變后,國共關系出現(xiàn)了新變化,陜甘寧邊區(qū)的政治地位開始轉(zhuǎn)變,此時中國共產(chǎn)黨也需要通過民主選舉的方式確立邊區(qū)的合法性地位。[3]這一點,也可從選舉、抗戰(zhàn)與國共和談的時間邏輯關系中看出,1936年12月“西安事變”和平解決,對西北蘇區(qū)改制的中共陜甘寧特區(qū)委員會于1937年2月成立,5月2日至14日,中共中央在延安召開黨的全國代表大會,直接推動選舉的“選舉條例”制定于1937年5月12日,7月全面抗戰(zhàn)爆發(fā),9月國共合作協(xié)議達成,西北蘇區(qū)改制為陜甘寧邊區(qū),屬于國民政府的一個直轄行政區(qū)域。因此作為促成普選的因素,抗戰(zhàn)雖極為重要,但國共之間的競爭與博弈關系亦不容忽視。參見《陜甘寧邊區(qū)史綱》,西安:陜西人民出版社,2012年,第96—103頁。

但是,作為民主政治重要一環(huán)的選舉畢竟與社會經(jīng)濟發(fā)展分不開,甚至可以說“經(jīng)濟水平與經(jīng)濟發(fā)展是憲政實現(xiàn)的必要條件”[4]薛小建:《中國社會轉(zhuǎn)型的法律基石:1982年憲法的歷史地位》,《中國法學》2012年第4期,第34頁。。因此,作為延安普選運動的經(jīng)濟社會背景,也不能忽略。在經(jīng)濟方面,20世紀30年代,戰(zhàn)亂與災荒在延安所在的陜甘寧邊區(qū)頻繁交替,故當?shù)亟?jīng)濟極端落后。以陜北為例,當時《西京平報》報道:陜省國情特殊,全省農(nóng)村幾無一縣能稱富庶,近十年來幾乎無年不遭災荒,且貧困日久,農(nóng)民多需要信用放款以維持生計。[1]《農(nóng)貸與銀行》,《西京平報》1938年6月4日,第4版。農(nóng)村歷年來遭天災兵燹的摧殘,貧農(nóng)小農(nóng)居絕對多數(shù),此輩之田產(chǎn)有限,收獲甚微,除供其舉家食用外,所能出糶之部分,當更細小。[2]《論收買新麥問題》,《西京平報》1938年5月3日,第4版。據(jù)1933年行政院的調(diào)查,當時各類農(nóng)戶中地主、富農(nóng)、中農(nóng)都很少,貧農(nóng)增加。貧農(nóng)戶數(shù)最多,1928年有197戶,1933年為202戶。又因生計所迫,富農(nóng)、中農(nóng)和貧農(nóng)全有土地押出;1928和1933兩年都以貧農(nóng)為最多,1928年貧農(nóng)押出182.5坰,1933年押出299.5坰。以綏德為例,因多山地,而且每單位地上的耕作人數(shù)是渭南或鳳翔的一半,所以耕作人員負擔較重。[3]行政院農(nóng)村復興委員會:《陜西省農(nóng)村調(diào)查》,上海:商務印書館,民國二十三年(1934),第80—84頁,第133頁。土地分配極為分散,未形成規(guī)模化經(jīng)營,據(jù)當時的調(diào)查,土地多的農(nóng)家,人數(shù)也越多,但就是根據(jù)人數(shù)和所有耕地的百分比來觀察,也同樣看到所有權分配的不平均。一百畝以上的地算是大所有地,不過其占耕地總數(shù)的28.8%,其余71.2%的耕地,都屬于中小地主所有,所以大體上說,陜西所有地的分配是零碎的。[4]熊伯蘅、王殿俊:《陜西省土地制度調(diào)查研究》,西安:國立西北農(nóng)學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟系印行,1941年,第6頁。這樣農(nóng)村土地經(jīng)營的零散化,導致單位生產(chǎn)率的低下,普通農(nóng)民的生計窘迫可以想見。生產(chǎn)落后之外,各種苛捐雜稅更是令民眾生活雪上加霜。

最為人民所痛恨的,使人民不能喘息過來的是當時的苛捐雜稅。就以臨鎮(zhèn)區(qū)為例,土地革命前的一年——1934年有些什么款項呢?一位曾經(jīng)積極參加過抗款運動后來被推為抗款運動領袖的劉大才告訴我們以下的數(shù)目:

維持費三月一次,每次八百五十元,全年三千四百元。

團費一月一次,每次九十元,全年一千零八十元。

燈捐六月一次,每次八十元,全年一百六十元。

煙款每畝二十五元,全區(qū)二百一十畝,附加三十畝,全年為六千元。

借款(其實是有借無還的)一千二百元。

印花稅每月七十元,全年八百四十元。

棉衣費一百五十元。[1]《抗日戰(zhàn)爭時期陜甘寧邊區(qū)財政經(jīng)濟史料摘編》(第七編·人民生活),西安:陜西人民出版社,1981年,第16頁。

延安等地民眾在1937年前后的經(jīng)濟狀況已如上述,正是由于當時如此落后的經(jīng)濟狀況,當?shù)剞r(nóng)民的受教育情況亦不容樂觀,“邊區(qū)人民的文化程度,則因歷史的、地理的和社會的種種條件,卻十分落后。根據(jù)三年前(1936年)的估計,邊區(qū)文盲占全人口百分之八十以上”[2]《陜甘寧邊區(qū)教育資料》(社會教育部分·下),北京:教育科學出版社,1981年,第140頁。。據(jù)李維漢回憶:“反映在文化教育上,就是封建、文盲、迷信和不衛(wèi)生。知識分子缺乏,文盲達99%,學校教育,除城鎮(zhèn)外,在分散的農(nóng)村方圓幾十里找不到一所學校,窮人子弟入學無門;文化設施很缺,人民十分缺乏文化生活;衛(wèi)生條件極差,缺醫(yī)少藥,人畜死亡率極高,嬰兒死亡率達60%,成人達30%,全區(qū)巫神多達兩千人,招搖撞騙,為害甚烈。人民不僅備受封建的經(jīng)濟壓迫,而且吃盡了文盲、迷信、不衛(wèi)生的苦頭,人民的健康和生命得不到保障。”[3]李維漢:《回憶與研究》(下),北京:中共黨史資料出版社,1986年,第566頁。林伯渠在邊區(qū)第一次參議會的報告中對此也有描述:“學校稀少,知識分子若鳳毛麟角,識字者亦極稀少。在某些縣如鹽池一百人中識字者有兩人,再如華池等縣兩百人中僅有一人。平均起來,識字的人只占全人口的百分之一。至于小學,全邊區(qū)過去也僅有一百二十個,并且主要是富有者的子弟。整個邊區(qū)的中學生是屈指可數(shù)的。社會教育簡直是絕無僅有的事。”[4]《陜甘寧邊區(qū)政府文件選編》第1輯,北京:檔案出版社,1986年,第142頁。不僅如此,邊區(qū)民眾中的一些落后觀念還阻礙文化知識的傳播,拒斥文化知識學習的現(xiàn)象廣泛存在,受教育甚至成為一種“被強迫”的過程,在靖邊縣清坪區(qū)三鄉(xiāng)舉辦的一次“冬學”中,第一天強迫動員四個學生到校,第二天就跑了兩個。群眾反映說這是“瞎胡鬧”。個別家長送子弟入學時“痛哭流涕”,并將入學看作和當兵一樣的“公差”,于私無益。[5]《陜甘寧邊區(qū)教育資料》(社會教育部分·下),北京:教育科學出版社,1981年,第280頁。在這樣的情形下,普通民眾對于普選這樣的政治活動抱有一定的漠視甚至誤解都是存在的,普選之前的延安社會與現(xiàn)代民主所需要的公民社會(civil society)[1]公民社會意指國家與政府系統(tǒng),以及市場和企業(yè)之外的所有民間組織和民間關系的總和,作為一個政治學的概念,體現(xiàn)為公民的公共參與與公民對國家權力的制約。參見俞可平《中國公民社會:概念、分類和制度環(huán)境》,《中國社會科學》2006年第1期。更是存在不小的差距。上述這些因素,也成為邊區(qū)推行普選運動必須面對的不利條件。

二、普選運動的推行

陜甘寧的普選運動是在中國共產(chǎn)黨的直接領導下展開的,于1937年夏正式開始推行。為了順利推進選舉,正式選舉活動開始之前,中國共產(chǎn)黨及其領導的陜甘寧邊區(qū)政府進行了一系列準備工作,因而使選舉成為一種自上而下推行的,有縝密組織和安排的活動。1937年5月12日,邊區(qū)前身——西北辦事處行政會議依照中國共產(chǎn)黨中央致國民黨五屆三中全會的電報“在特區(qū)政府區(qū)域內(nèi),實施普遍的徹底的民主制度”的精神,制定了選舉辦法,即新的《陜甘寧邊區(qū)選舉條例》,初步確立了實行民主制度、保障選舉活動的基本法律規(guī)范,[2]張希坡:《根據(jù)地法制史》,北京:法律出版社,1994年,第333頁。這一條例充分體現(xiàn)了“新民主主義”的精神。此外,還成立了邊區(qū)、縣、區(qū)、鄉(xiāng)四級的選舉委員會,全面負責選舉運動的各個具體過程。

各地選舉委員會相繼發(fā)起了宣傳選舉知識的群眾教育運動,意在激發(fā)農(nóng)民的政治熱情,幫助了解選舉知識。選舉宣傳自1937年7月即已開始,7月也被定為選舉的宣傳月。到了11月,根據(jù)各地宣傳及反饋的實際情況,又頒布了《民主選舉宣傳大綱》,“大綱”著重指出了民主選舉的重大意義:“這次選舉,是與我們?nèi)貐^(qū)人民利益有著極密切的關系,政府代表的好壞,政府工作的好壞,都密切影響民眾的利益,影響抗戰(zhàn)的前途,所以全特區(qū)人民都應熱烈地參加這次選舉活動,不應有一個選民不到會。”[3]《陜甘寧邊區(qū)政府文件選編》第1輯,北京:檔案出版社,1986年,第33—34頁。在宣傳教育活動中,特別考慮到廣大婦女的選舉權利,為了讓廣大婦女也積極參與到選舉當中,部分地區(qū)還以多種形式展開宣傳,例如子長縣群眾編寫了《鄉(xiāng)選歌》,其中唱到:“邊區(qū)要發(fā)展,選舉要廣泛,選舉好人把事辦,生活能改善;人口四萬萬,婦女占一半,國事家事全要管,事情才好辦;道理說明瞭,婦女覺悟到,寶娃快把門照好,媽媽當代表。”[1]《陜甘寧邊區(qū)抗日民主根據(jù)地》(回憶錄卷),北京:中共黨史資料出版社,1990年,第468頁。邊區(qū)各縣、鄉(xiāng)也利用標語、會議等多種形式,宣傳普及了選舉知識。這些選舉前的準備工作,一方面使得選舉運動有法可依、有章可循,另一方面,也使得邊區(qū)廣大民眾了解了選舉的重要意義,清楚了選舉的具體步驟與程序。實際上,宣傳和教育構成了選舉中動員的最主要方式,配合民主、權利等目標,宣傳教育這種柔性的動員方式更為適當,中共中央的立場是希望這樣的動員,“能經(jīng)由有效的組織、游說和群眾壓力來進行,以建立群眾靠攏革命的形象”[2]黃金鱗:《政體與身體》,臺北:聯(lián)經(jīng)出版事業(yè)有限公司,2005年,第184—185頁。。盡管普選運動是自上而下推進的,但通過動員的技藝,使民主、權利的愿望內(nèi)化為民眾自身的訴求。

從1937年夏開始的民主選舉運動,最初是從鄉(xiāng)選舉著手,關于選舉的事宜由邊區(qū)政府頒布了選舉條例,從邊區(qū)到鄉(xiāng)上組織有選舉委員會,專門負責領導各地區(qū)的選舉工作,進行選民的登記與調(diào)查,然后開始鄉(xiāng)級選舉。[3]魯芒:《陜甘寧邊區(qū)的民眾運動》,武漢:漢口大眾出版社,1938年,第44頁。鄉(xiāng)選舉是最為基層的選舉,可以說,“村選(鄉(xiāng)選)是直到邊區(qū)參議會為止的整個制度的基礎,由邊區(qū)參議會選舉政府。這真正代表了中國的一種革命……在邊區(qū)地主只是村子里的一個公民,和任何其他公民一樣,只有一票選舉權,因為最大多數(shù)選民是貧農(nóng)或佃農(nóng),村議會和主席常從這些人中選出”[4]愛波斯坦:《我所看到的陜甘寧邊區(qū)》,《陜甘寧邊區(qū)見聞史料匯編》(第一冊),第227頁。。經(jīng)過宣傳和動員,民眾參加鄉(xiāng)選的積極性被調(diào)動起來,“在鄉(xiāng)區(qū)縣的選舉日,選民參加者,一般是百分之七十到八十,個別區(qū)域還有百分之九十以上。許多婦女均熱烈參加,對政府工作報告能提出討論和批評,并提出很具體的提案”[5]魯芒:《陜甘寧邊區(qū)的民眾運動》,武漢:漢口大眾出版社,1938年,第46頁。。

整個選舉活動遵循嚴格的程序。選舉開始前,首先是要依照選舉條例確定選民的資格,并經(jīng)選民大會確定候選人。共產(chǎn)黨在候選人的確定中發(fā)揮重要作用,候選人名單分別由共產(chǎn)黨組織、貧農(nóng)團、青年抗日救國會、婦女抗日救國會等組織提出,由于地主、富農(nóng)沒有適當?shù)慕M織,因此往往沒有他們的候選人,極少數(shù)地主、富農(nóng)分子和其他民主分子的候選人名單,一般由共產(chǎn)黨組織提出,而且往往還需要向群眾做工作,才能獲得通過,到選舉時仍然有很多落選的。[1]梁星亮、楊洪、姚文琦主編:《陜甘寧邊區(qū)史綱》,西安:陜西人民出版社,2012年,第96頁。“選舉條例”被嚴格地執(zhí)行,選民的資格得到仔細的審查,據(jù)當時到延安訪問的記者福爾曼的記述,每一位選民的資格都得到認真的審查,并在一定范圍內(nèi)公示。在他親臨的某一個鄉(xiāng)村,“在六百二十個名字揭示在布告板上的未來選民中,只有三個名字不合格,這三人當中,一個是精神不健全者,其他兩人則尚沒有到規(guī)定的最低選舉年齡”[2]福爾曼:《北行漫記》,燕趙社民國三十五年(1946),第90頁。。民眾積極地投入選舉,行使著自己的權利,“對于選舉什么人的問題,更是非常的關心與慎重的。這表現(xiàn)在當候選名單公布以后,每個鄉(xiāng)村都熱烈地參加討論,有的批評某人對革命不積極,某人曾經(jīng)反對革命,某人曾經(jīng)貪污過,某人曾經(jīng)是流氓,某人曾吸食鴉片等等。有的選民公開涂掉其名字,有的則到處宣傳某人的壞處”[3]《陜甘寧邊區(qū)參議會文獻匯輯》,北京:科學出版社,1958年,第18頁。。在保安縣,選委會成立后,在其領導下,以村為單位召開了選民大會,在大會上張貼了候選人的名單。在正式的選舉中“候選人須一個個地立起來說明他們的政見”,[4]福爾曼:《北行漫記》,燕趙社民國三十五年(1946),第90頁。然后參選的選民可提出批評和建議。這種批評建議并不完全是形式化的、非自由的,而是充分自由地提出各種意見。當時訪問延安的外國記者斯坦因曾這樣描述所見:“有六十個人群集在放著粗陋的桌子和長凳的大會場里,農(nóng)人、地主、商人和士紳,像我在別處的會議中所見到的老式中國人一個樣子。這是一個有訓練、有生氣的會議,參與會議的男人和女人在幾年前還不曾想到過那聞所未聞的自動參加真正地方自治的事情。他們似乎在大大地享受著他們的新機會。使他們自己舒適,啜著茶,嗑著瓜子,抽著煙,他們毫不介意他們的那一種贊成或反對的自由談話在打斷著發(fā)言的人了。”[5]斯坦因:《延安政治ABC》,《陜甘寧邊區(qū)見聞史料匯編》(第二冊),第188頁。選舉的形式不拘一格,有些甚至是非常“鄉(xiāng)土化”的,畫圈法、畫杠法、畫點法、燒洞法、背箱法等等,不一而足。最為通行的是“豆選法”,主要適應延安地區(qū)農(nóng)民識字率較低的社會實際。對于不識字的人以投豆子代替寫選票,是很久以來就采用了的方法,在實踐過程中,又曾有不斷的改進和創(chuàng)造。具體實施中,每一候選人背后擺一個罐或碗,因事不能到會的候選人仍然給他們空出位子,位子后擺上碗,每只碗上都貼著候選人的名字,選民每人按照應選出的人數(shù)定豆子數(shù)粒,各人把豆子投入自己所要選的那個人碗中,在投豆子之前,先由監(jiān)選人向大家說明每一個碗所代表的候選人。選民同意的則在其身后的碗里投一粒豆子,最后以豆多者當選。為了防止后來的投票者受到先前投票者的影響,因而不自覺地失去了自主性,用紙將碗都蓋起來,而讓投票者從碗邊上把豆子投進去。[1]力民:《不識字的人就不能選舉嗎?》,《新華日報》民國三十五年1月24日,第4版。按,該文日期所記,所述應指1945年的邊區(qū)選舉,但畫圈法、豆選法是在歷年選舉的實踐經(jīng)驗中形成的,這自然包括1937年的選舉。選舉實踐中發(fā)展出這樣的選舉方式,看似簡陋,但卻是符合當時社會的實際的,并容易為農(nóng)民所掌握。

以保安縣的鄉(xiāng)政府改選情形為例,經(jīng)歷了選前的宣傳準備及選中的組織安排等細致過程。改選開始前,鄉(xiāng)成立選委會,開始由各鄉(xiāng)政府召集農(nóng)民會主任及村主任開了關于民主選舉運動的活動分子會議,詳細傳達與討論普選民主運動的意義,并推選鄉(xiāng)政府選委會,由五人組成,內(nèi)設主任一人,成為選舉的領導機關。為了更順利地進行選舉,還開展了廣泛的宣傳動員工作,在保安縣,自各鄉(xiāng)選委會成立后,宣傳隊就利用標語、口號等進行了廣泛活動,深入到人民群眾中進行耐心的解釋工作,不僅以村為單位召集人民講演,而且還利用了院子和屋子開會,使群眾有了深刻的了解。寶安區(qū)、三臺區(qū)、滿朝區(qū)等各鄉(xiāng)成績最為顯著,在開始時,人們受到漢奸的欺騙宣傳,而懷疑這次宣傳,經(jīng)過耐心地說服,不僅消除了懷疑,而且更提高了人民對民主選舉的熱情。在淳耀縣,宣傳工作也得到重視,每個群眾都對選舉有了相當?shù)牧私猓貏e是和目前抗戰(zhàn)形勢的聯(lián)系。

在選舉過程中,各級政府工作人員都被要求貫徹黨的群眾路線,要發(fā)揚民主作風,過去那種“為民之上”不能與群眾打成一片,一切都出之于簡單的行政命令,不做耐心的解釋說服工作的官僚主義都行不通了,取而代之的是,密切政府與群眾的關系,包括各級政府領導人和政府工作人員都應深入群眾,主動聽取意見,尊重群眾利益。黨的組織工作中,也注重選拔最能代表群眾利益,為群眾所愛護的干部。[2]《陜甘寧邊區(qū)參議會文獻匯輯》,北京:科學出版社,1958年,第32頁。

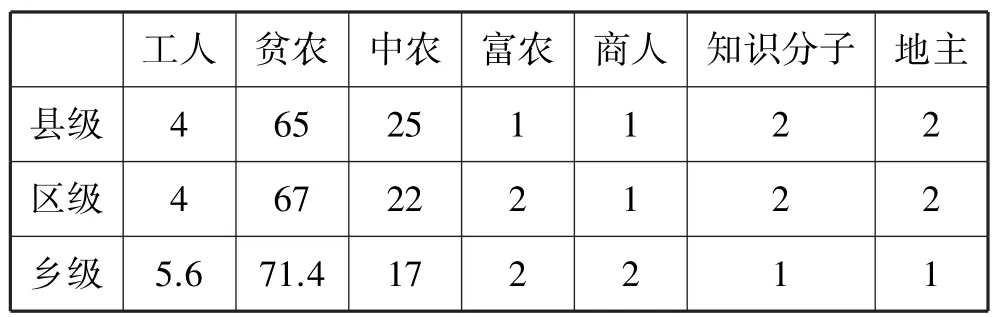

正式會議的進行完全遵照選舉條例的規(guī)定。在淳耀縣,各鄉(xiāng)開會時,由區(qū)選委會報告選舉的意義及條例后,提出候選名單經(jīng)大會通過。把候選名單發(fā)出,由選舉人在名單上劃圈,只有部分地方采取舉手表決的辦法。全區(qū)議員選出后,即開議員大會,平均各區(qū)到會議員均在十分之七左右,由主席作報告,提出候選名單,再由候選人報告自己歷史,最后經(jīng)全體議員無記名投票選出區(qū)長。[1]參見魯芒《陜甘寧邊區(qū)的民眾運動》,武漢:漢口大眾出版社,1938年,第52頁。從邊區(qū)部分地區(qū)的選舉結果(詳見下表)來看,抗戰(zhàn)時期邊區(qū)政府推行的“三三制”的民主原則得到了很好的貫徹,盡管工人、貧農(nóng)、中農(nóng)占了大多數(shù),但有些區(qū)縣中的商人、地主也被選了出來。11月,鄉(xiāng)選、縣選全部完成后,開始進行邊區(qū)議會的選舉,經(jīng)過各地直接選舉或縣代表大會選舉,于12月選出邊區(qū)代表500多名,進而組成了邊區(qū)政府,推選林伯渠為邊區(qū)政府主席,選舉結果于12月13日得到中共中央政治局批準。[2]參見《陜甘寧邊區(qū)史綱》,西安:陜西人民出版社,2012年,第97頁。至此,歷時近半年的陜甘寧邊區(qū)第一次普選全部完成。

固臨、延長、安定、曲子四縣選舉結果表(百分比)[3]數(shù)據(jù)來源:《陜甘寧邊區(qū)政府對邊區(qū)第一屆參議會的工作報告》,《陜甘寧邊區(qū)政府文件選編》(第1輯),北京:檔案出版社,1986年,第133頁。

三、普選運動的效果

第一,普選運動實際上是邁向邊區(qū)政府政治民主、人民自治的重要前奏,實現(xiàn)普選之后,人民的自治權才得以體現(xiàn),對政府工作的監(jiān)督也更為有效。在普通民眾看來,各級政府都是由人民自己選舉出來的,每個人可以自由選舉他所信任的人到政府去負責。第二,政府的設施和工作,是在選民的監(jiān)督下進行的。政府的重要決定,要經(jīng)過人民的討論,政府要定期向選民作工作報告,選民有隨時撤換自己代表的權利。第三,政府經(jīng)常留意人民的疾苦,幫助人民改善自己的生活。[1]魯芒:《陜甘寧邊區(qū)的民眾運動》,武漢:漢口大眾出版社,1938年,第57頁。不僅如此,經(jīng)由選舉,普通民眾開始了對政府權力的制約。對政府工作的監(jiān)督和制約,首先鮮明地體現(xiàn)在基層政權當中,對于工作不負責,人民不滿意的政府工作人員,可以隨時進行批評,重新選舉或罷免的情形也不時發(fā)生。“按照邊區(qū)自治的要求,鄉(xiāng)政府分村向村民大會報告工作,請求批評,區(qū)、縣以上政府,還得把報告登在報上,做得好,人人稱贊,做得不好,就得受指責。人民是不客氣的。政府負責人能否繼續(xù)當選,就看這次討論中人民對他的評論如何。”[2]謝覺哉:《謝覺哉文集》,北京:人民出版社,1989年,第356頁。在選舉的推進中,民眾對政府及其工作人員的監(jiān)督更為直接,更為常態(tài)化。

民眾不僅通過在會議上提出建議、批評行使民主權利,而且還在必要時直接罷免不負責任的政府工作人員。在寶安縣的鄉(xiāng)改選中,選民對政府過去的工作作了批評,并把過去工作消極的鄉(xiāng)負責人洗刷出去了,三十四個舊鄉(xiāng)長落選了十三個。[3]魯芒:《陜甘寧邊區(qū)的民眾運動》,武漢:漢口大眾出版社,1938年,第51頁。曾經(jīng)親身經(jīng)歷選舉運動的作家劉白羽寫道:他們選舉誰和罷免誰,絕對的有權利。比如,今年春耕的時候,在關中分區(qū),有一個西峪村村長,叫作路江勝的,他參加搭工組,不起作用,甚至還提出自己要另外耕地,退出搭工組。大家就開了個會,要他講不參加的理由,當場,大家罷免了他的村長職務。還有一個搭工組長任席匠,不負責任,組員發(fā)生問題不解決,有時候個別組員不上搭工組,也不追究,他們就開會批評了任席匠,還另外選了一個人代替這項工作。[4]參見劉白羽《延安生活》,現(xiàn)實出版社,1946年,第33頁。這樣,通過選舉及其配套制度,人民的民主權利得到充分的發(fā)揮,政府及其官員的權力受到更多的制約,一些不規(guī)范的行政行為大為減少。而且在這一過程中,特別是在鄉(xiāng)選中,發(fā)揚了中國傳統(tǒng)社會舊的民主習慣,“下層(鄉(xiāng)村)則凡有土地的農(nóng)民,都有說話的地步。‘講茶’哪,‘點團’哪,‘廟會公約’哪,共同決定,就得共同遵守”[5]謝覺哉:《鄉(xiāng)市參議會怎樣工作》,《陜甘寧邊區(qū)參議會文獻匯輯》,北京:科學出版社,1958年,第187頁。。可以看到,傾向于訴諸宗族商議或街談巷議的“農(nóng)民民主傳統(tǒng)”[1]王斯福在北京大學的一次演講中提到了“農(nóng)民民主傳統(tǒng)”,他將農(nóng)村廟會中的種種行為、活動政治化,從人類學的視角,提出其包含了民主的因子,因而提出了中國農(nóng)村民主的自生性問題。參見王斯福《農(nóng)民抑或公民?》,《人類學與民俗研究》1996年6月20日。,經(jīng)由制度化、組織化的民主方式,被更好地激發(fā)出來,并形成一種基層社會具有實際作用的力量,地方一定程度的民主自治得以實現(xiàn)。

在各種行政性權力中,警察權是極為特殊的一種,如何保障警察工作效率的同時又確保公民的合法權益,就涉及警察權與公民權的平衡問題。因此,警察權是否有所限制,公民權是否得到保障,成為檢驗一個社會民主程度的試金石。在陜甘寧邊區(qū),考察警察權的演變,即可以感知邊區(qū)民主帶來的新變化。陜甘寧時期的延安,大多數(shù)村里沒有正式的警察,多由自衛(wèi)隊來執(zhí)行職務。一方面,自衛(wèi)隊是村民自己的武裝團體,有一個公選的隊長,由于有村選作基礎民主,自衛(wèi)隊的權力受制于民選的村政府。這樣,經(jīng)由選舉產(chǎn)生的基層政府,對自衛(wèi)隊的權力形成了制約。另一方面,經(jīng)歷這樣的民主選舉運動,邊區(qū)民眾對于民主、自治有了全新的認識,對于民眾和政府的關系也有了新的看法,自我的權利意識迅速提升。警察作為政府工作人員,警察權作為一種行政權力,當然會隨著普通民眾主體性權利意識的迅速增長而受到制約。普選之后,“警察制度不怎么明顯,但是似乎防止得很好……不斷對地下反共力量的警惕好像解脫了那種足以產(chǎn)生不利于無辜人民的不分區(qū)別的懷疑和恐怖的歇斯底里因素。我也沒有發(fā)現(xiàn)他們利用防御地下工作者作借口而限制共產(chǎn)黨員和非共產(chǎn)黨員的政治思想的傾向。相反地,我看到一個驚人地仁慈和有希望的態(tài)度對待政治犯和別的反社會主義份子……”[2]《動員群眾篇》,載《陜甘寧邊區(qū)見聞史料匯編》(第二冊),北京:國家圖書館出版社,2010年,第367頁。。可以說,在幾方面因素的共同作用下,舊時代野蠻、粗暴的警察作風得以滌除,邊區(qū)警政迎來一股民主之風。邊區(qū)的警察作風大為改觀,舊時代那種極端腐敗,欺壓百姓的警政現(xiàn)象得到根本改觀。[3]韓偉:《民主政治的興起與警察權的規(guī)范化》,《中國人民公安大學學報》2012年第4期,第18—20頁。由此,行政權力中最容易擴張的一支——警察權,得到了民主的馴化。

1937年的普選也直接影響了浸潤著延安特色的參議會制度。開始時,部分人士對普選的誠意持懷疑態(tài)度,認為賦予地主、資本家公民權,不過是“一個形式,甚至是假面具,所謂抗日民主制,在實際上將依然是個工農(nóng)專政”[1]《陜甘寧邊區(qū)參議會文獻匯輯》,北京:科學出版社,1958年,第17頁。。但普選的結果卻直接回擊了這些疑問,在選后成立的參議會中,地主、富農(nóng)、商人當選參議員的情況比比皆是。在鄉(xiāng)市參議會,推行了直接民權,居民有事,告訴自己的議員,議員議的做的,直接告訴居民或領導居民來做,居民雖不每件事都直接去管,也和每件事自己去管差不多。[2]《陜甘寧邊區(qū)參議會文獻匯輯》,北京:科學出版社,1958年,第179頁。這樣,在鄉(xiāng)這樣的基層一級,實現(xiàn)了直接民主,而在區(qū)縣的一級,則通過參議員代表民眾行使民主權利。而且,由于參議員來源的廣泛性,使得各個群體的利益、意見可以被充分地吸納、融合,最終形成符合絕大多數(shù)民主利益的決策。

四、作為反向民主的普選運動

權力來源的重新解說,構成現(xiàn)代民主政治的重要基礎。一般而言,將權力建立在神權之上,君權神授,形成的是古代的君主專制政體;基于人權和個人自由,將政體建立在民主的合法性和選舉之上,就構成現(xiàn)代民主政體。或者說,“現(xiàn)代政治是一種民主政治,民主政治又通常以選舉參與為其首要特征”[3]張:《人民的生長與攝政的規(guī)范化》,《中外法學》2012年第1期,第87頁。。甚至可以說,“選舉變成了民主的標志:爭取民主就是爭取選舉權,爭取擴大選舉權”。[4]王紹光:《失而復得的民主利器:抽選》,《開放時代》2012年第12期,第7頁。若按照現(xiàn)代民主的含義,普選當然不能一般性地代表民主的全部,但它無疑是民主的重要部分。謝覺哉在談到邊區(qū)的民主政治時說,選舉和議會制度,是民主的主要現(xiàn)象。雖說沒有民主的實質(zhì),選舉和議會,可以成為空架子,但沒有選舉,沒有議會,民主的精神將無所附麗,也就說不上民主。[5]謝覺哉:《謝覺哉文集》,北京:人民出版社,1989年,第353頁。因此,以延安普選運動為切入,為我們提供了一個難得的考察中國民主發(fā)展模式的歷史經(jīng)驗。

但是,1937年開始的延安普選,畢竟屬于戰(zhàn)時的民主運動,有著特殊的目的。解決抗戰(zhàn)的需要,是普選展開的首要目的,斯坦因即認為:他們的“新民主主義”,幾乎算不上純粹蘇聯(lián)方式的共產(chǎn)主義,在新民主主義之下,延安已動員并實現(xiàn)了他們的作戰(zhàn)力量。我覺得新民主主義毋寧說是近于英國的戰(zhàn)時民主制。它有獲得和平,也有贏得勝利的可能性。[1]斯坦因:《遠東民主的種子》,《陜甘寧邊區(qū)見聞史料匯編》(第一冊),第251頁。1937年的延安普選,的確有著其特殊的背景,由過去的工農(nóng)民主制向抗日民主制轉(zhuǎn)變,賦予地主、資本家公民權利,不能說不與當時整個的抗戰(zhàn)形勢密切相關。但是,普選推進的民主大大擴展了民主的參與面,在一種運動式的動員下,加速了民主的進程,而在民主進程中,這種參與尤為關鍵,“參與民主意味著很大一部分公民實際參與政治,尤其是被支配社會集團的參與。它不僅依賴制度工具,也依賴社會運動”[2]依維斯·辛特默:《隨機遴選、共和自治與商議民主》,《開放時代》2012年第12期,第32頁。。因此,這種運動的方式,不僅是抗戰(zhàn)大局下的現(xiàn)實需要,還在客觀上成為民主政治的催化劑。

始于1937年延安的普選運動,雖然有其特殊的背景,但放在世界民主發(fā)展的歷程中,它并不是孤例。近年來,西方在對一些民主后發(fā)國家的研究中,提出了“反向民主化”這一概念,用以概括第三波民主化的一些類似特征。在第一波民主化中,各國都在開放全面的競爭性選舉之前建立了現(xiàn)代國家。以英格蘭為例,該國在17世紀就建立了法治,而且國王開始對議會負責。與此不同,第三波民主化浪潮中的國家,多在建立法治、公民社會、領導人問責等現(xiàn)代國家的基本制度之前建立了自由選舉制度。[3]羅斯:《反向的民主化:第三波民主化浪潮中的國家》,《開放時代》2007年第3期,第95—114頁。民主的本質(zhì)在于通過全民普選和自由選舉實現(xiàn)垂直的責任性。這樣當權者要依靠大眾的選舉獲得執(zhí)政的權力,而不是對一個由非民主程序選舉產(chǎn)生的貴族議會負水平的責任性。盡管民主未必與教育程度、經(jīng)濟發(fā)展直接相關,但必須要與一些制度相配合,如法治、貴族議會監(jiān)督制度等等。類似今年亞非國家的第三波民主,反向民主化運動,作為動員的民主,同樣面臨民主的庸俗化、民主的低效化、無序化。[4]蔣達勇、王金紅:《反向民主對村民自治制度績效的影響》,《開放時代》2012年第5期,第82—85頁。盡管“反向民主”在此主要意指二戰(zhàn)之后,特別是1974年以來波蘭、匈牙利等相對落后國家建立民主的歷程,但其中所蘊含的基本道理,卻可以成為解釋延安普選運動的理論資源。1937年開始的延安普選運動實際上也可以歸入“反向民主化”的范疇之內(nèi),因為在當時的延安,民主所要求的法治、公民社會、領導人問責等現(xiàn)代國家制度還沒能完全建立起來,普選運動已經(jīng)全面展開了,它與“反向民主”所描述的基本內(nèi)容是一致的。延安時期,以邊區(qū)高等法院以及各地分院為代表,法治化的建設是初見成效的,但其與現(xiàn)代國家所要求的法治仍有距離,而且當時經(jīng)濟、教育水平極度落后的境況亦不容忽視。回到政治實踐,不難發(fā)現(xiàn),這種在各種條件均不具備的情況下進行的“反向民主”之所以能成功實現(xiàn),很重要的因素是中國共產(chǎn)黨的領導,選舉的推動、選舉條例的制定、選舉的宣傳與展開,以及最終選舉結果的確認,都是在中共的直接指導下進行的。正是作為陜甘寧邊區(qū)執(zhí)政、領導核心的中共在全面抗戰(zhàn)這一背景下,以極大的誠意、決心,全面籌劃,鼎力推行,才能使落后條件下的民主選舉得以推行,“黨全面地和有效地推動人民的利益,保證個人和組織的適當自治……實現(xiàn)政黨—國家民主(party-state democracy)”[1]參見[美]布蘭特利·沃馬克:《政黨-國家民主與“三個代表”:一種理論透視》,呂增奎主編:《執(zhí)政的轉(zhuǎn)型:海外學者論中國共產(chǎn)黨的建設》,北京:中央編譯出版社,2011年,第96頁。,這是反向民主得以實現(xiàn)的實踐解釋。

反向民主的經(jīng)驗盡管可貴,但其遠非完美。對普通民眾而言,自上而下推行的“反向民主”,存在著一個由陌生到逐步接受的過程。在早已接受新思想的革命者看來,作為民主步驟的選舉理所當然,“可是這對于老一輩的人一定感到有些奇特,他們還記憶著過去的實際受人奴役的日子。他們大部分坐在那里,多皺紋的面上,帶著被動的表情。然而我也能從他們的面上看出他們的思想:那就是對普遍人民的幸福感到關切的政府表示惶惑,不相信與感激的混合情感”[2]《陜甘寧邊區(qū)見聞史料匯編》(第一冊),北京:國家圖書館出版社,2009年,第495頁。。對于選舉,民眾還存在或多或少的誤解,“許多人雖然參加了選舉但并未認識到選舉的重要,因而對投票采取馬馬虎虎的態(tài)度,甚至有的竟以當選認為是自己一種負擔,而以選舉別人作為對于被選舉人的一種報復或懲罰”[3]《把鄉(xiāng)選辦得更好些》,《陜甘寧邊區(qū)政府文件選編》(第六輯),北京:檔案出版社,1983年,第452頁。。事實上,更多數(shù)的底層民眾是抱著要么參與要么被疏離的心理投入選舉的,因為,“誰會不積極參加呢?如果不參加選舉,就等于被打倒了”[4]吳重慶:《革命的底層動員》,《讀書》2001年第1期,第9—18頁。。特別是在抗戰(zhàn)這樣一個大的政治背景下,不積極參加普選,即會被認為對抗戰(zhàn)有消極態(tài)度,等同于政治話語中的不積極,進而與其他民眾形成疏離。

不僅如此,反向民主化同樣面臨著另外一重危險,那就是“多數(shù)人暴政”[1][法]托克維爾:《論美國的民主》,北京:商務印書館,2006年,第287頁。,或極權化民主。林毓生認為,民主通常可以避免極權式獨裁,至少人類尚未找到其他更有效的制度來防止極權式獨裁。極權的民主是民主的病態(tài)。但是這種病只有在全民參政的普選民主觀念出現(xiàn)后才能發(fā)生。近代全民普選參政的觀念興起后,始出現(xiàn)左派與右派以全民參政為借口來控制全民全部生活的極權民主。民主制度是為了維護自由,故表現(xiàn)為選舉的民主僅僅是手段,而不是目的。因此,為了更好地實行真正意義的民主,在整個過程中必須要監(jiān)督它,使它不致泛濫,同時,要努力使民主制度不斷改進,使它成為更有效的,維護自由的手段。[2]參見林毓生《中國傳統(tǒng)思想的現(xiàn)代轉(zhuǎn)化》,北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,2011年,第92頁。反向民主盡管是一種可選的民主化路徑,但它如果異化為極權民主,其后果也可能是災難性的。事實上,延安后期政治的發(fā)展的一些現(xiàn)象,如整風、“搶救運動”等,也間接驗證了普選運動下缺乏法治及自由保障的反向民主的脆弱性。例如在搶救運動中,非法侵害公民權的現(xiàn)象不時發(fā)生。當時在延安保安處工作過的師哲回憶:“(一次被叫到保安處)康生在名單上圈了200人,叫我們把這些畫了圈的全部抓起來,我粗略地看了一下,名單中有‘師樹德’的名字,我隨口說出‘這是我四弟’,康生一把抓過名單,把師樹德抹去了……我有些茫然,也有點疑惑他打的圈是有根據(jù)的還是隨心所欲的。”[3]高浦棠、曾鹿平:《搶救運動始末》,香港:時代國際出版有限公司,2008年,第184頁。這些事例雖然是個案,但已經(jīng)說明,作為“反向民主”的普選運動,如果不能與現(xiàn)代化的國家制度相配合,還難以承擔起現(xiàn)代民主對公民權、個體權利保障的本質(zhì)要求,在特定條件下可能走向變異。

如果驗之于西方的民主化理論或道路,民主之延安道路很明顯存在多個悖論:第一,1937年的普選運動與西方國家典型的民主化模式截然不同,它是在民主所需各項基礎條件成立之前所推行的,因此與西方經(jīng)典模式相悖;第二,即使按照反向民主化的理論來解釋,同樣發(fā)現(xiàn),盡管存在這樣那樣的問題,但在總體上,1937年延安的民主還是走到了穩(wěn)妥、規(guī)范的路徑上,反向民主所隱含的一些弊端并未造成嚴重后果,這又成為延安民主的另一個悖論。而透過這些悖論,也正可以看到1937年延安的普選運動帶給我們的諸多啟示,正如科恩所言:“民主的實質(zhì)是社會成員參與社會的管理,它就是自治。”[1][美]科恩:《論民主》,北京:商務印書館,1988年,第273頁。故參與是民主的關鍵,廣泛的選舉正是最為主要的參與方式。看似反向民主的延安普選,實際上卻踐行了民主的這一要義。

盡管民主的先決條件極為重要,這類反向的民主化屬于不完全民主,甚至有發(fā)生挫敗和倒退的可能,但1937年延安的民主實踐卻說明,中國的民主化道路不同于西方經(jīng)典的民主化道路,延安民主實踐也很大程度地避免了“反向民主”帶來的消極影響。民主所需的現(xiàn)代國家制度建立之前的普選,不失為是一條中國化的可以選擇的道路,其取得的成效可圈可點。正如賽爾登指出,如果說土地革命大大地破壞了舊制度,那么選舉運動就是邁向完整新體制和新社區(qū)的一步。選舉激發(fā)人們對新的社會、經(jīng)濟、軍事機構的興趣和參與。選舉運動提供了有效手段來傳播信息,保證對官方政策的支持。因此,盡管當選的政府并非有最高權威,但這是邁向產(chǎn)生一個負責的、不貪污的和基礎廣泛的政府的“意義非凡的一步”。[2]參見[美]馬克·賽爾登《革命中的中國:延安道路》,魏曉明、馮崇義譯,北京:社會科學文獻出版社,2002年,第128—136頁。因此,延安的普選運動,既有解決抗戰(zhàn)與建政的現(xiàn)實需要的一面,同時也是中國現(xiàn)代民主化進程的重要的早期實驗,它為當代的基層民主發(fā)展提供了有益的歷史經(jīng)驗。其中的重要經(jīng)驗是:民主化的次序或道路不可一概而定,而是需要根據(jù)一國的國情、社情、民情作出調(diào)整和適應。

五、延安道路與民主的中國主體性

今天談及民主,總是與競爭性選舉分不開,“選舉”似乎成了民主的必然要義。但即使從西方自身的視角和民主概念的源頭看,事實未必如此。喬塞亞·奧伯對“民主”原初含義的研究表明:在古希臘的意義上,民主的原初涵義是指公眾在公共領域讓美夢成真的集體能力(類似選舉活動),“多數(shù)決”是希臘那些民主的批判者刻意用來表達對民主蔑視的簡稱。[1]喬塞·亞奧伯:《“民主”的原初含義:做事能力,而非多數(shù)決》,歐樹軍譯,《北大法律評論》第13卷第2輯,北京:北京大學出版社,2012年,第566頁。因此,我們今天回顧延安的普選與民主歷程,實際上是通過延安道路探尋中國民主的主體性。不可否認,延安自1937年夏天開展的普選運動,是在中國面臨全面抗戰(zhàn)的大背景下,為了動員和調(diào)動各方面的力量而展開的,因此具有十分特殊的背景與目的。盡管其直接的目標是為了更好地團結抗日,但僅僅將其理解為社會動員運動是不夠的。可以發(fā)現(xiàn),1937年的延安,通過普選運動,在社會相對落后,現(xiàn)代國家制度未完全建立之前,初步實現(xiàn)了基本的民主制度,它探索了在經(jīng)濟、文化落后的國家中如何開辟民主之路,既借鑒學習西方民主制度,又不是簡單照抄照搬,而發(fā)展具有中國特色的民主制度。[2]參見李濤、張德友《中國共產(chǎn)黨民主制度建設歷史經(jīng)驗研究》,《政治學研究》2012年第3期,第32—40頁。同時,1937年的普選實踐,體現(xiàn)在民主化延安既有民主經(jīng)典的一面,又有民主創(chuàng)新的一面,它的進行始終結合著中國共產(chǎn)黨一貫的群眾路線,“相信群眾、依靠群眾”,通過自上而下的民主實踐,形成一種集中與民主、動員與參與的新“民主”,在抗戰(zhàn)、革命等整體目標的規(guī)定下,群眾主動介入政治、社會各個層面參與謀劃提出自身的意見,以“主人翁”的姿態(tài)參政議政;[3]楊念群:《革命敘述與文化想象》,《讀書》2012年第5期,第132—138頁。政府領導人、決策者也需要主動深入到群眾中去,積極聽取群眾意見,而不是被動等待群眾前來參與。盡管沒有完全脫離“指導、訓練”的威權一面,但是民主制度的有益效用同樣被發(fā)揮,特別是黨的群眾路線在其中發(fā)揮了重要的作用,它形成了一種決策者主動深入到人民群眾中去的民主“逆向參與模式”[4]王紹光、歐樹軍:《超越“代議制”的民主四輪驅(qū)動》,《社會觀察》2012年第8期,第20—24頁。,這種上下結合的努力,本身即包含有“讓美夢成真的集體能力”這樣的民主原意。這一極其特殊的民主路徑的選擇是中國革命與建設歷程中固有的,包含實用性效果考慮的“實踐理性”的結果。這不能不說是中國近代民主發(fā)展史上寶貴的歷史經(jīng)驗。

同時,民主本身應該是一種實踐的過程,在這一過程中,普通民眾的民主素養(yǎng)能得到塑造;民主未必一定在和平穩(wěn)定的社會環(huán)境下產(chǎn)生,社會經(jīng)濟的發(fā)展水平、普通民眾的受教育程度,甚至現(xiàn)代國家制度的建立也不一定是民主的必要條件。反向民主化也不一定就必然導致民主的庸俗化、低效化和無序化。換言之,民主雖然是現(xiàn)代人類社會的共同追求,但是,民主的發(fā)展模式卻各有不同,并不存在放之四海而皆準的標準模式。一國的民主發(fā)展路徑,必須要結合該國的歷史、國情和現(xiàn)實綜合考量,意欲移植他國的模式一勞永逸地解決問題,往往是行不通的。民主是一個過程,它雖是共同的追求,但追求的起點和道路各不相同,實現(xiàn)的形式也各有特點。被皇帝統(tǒng)治了幾千年的中國怎么樣能真正做到“人民當家做主”,實在不是一件容易的事情。只要從實際出發(fā),融合中西之長,一定能走出一條自己的路。[1]詹得雄:《西方看不懂中國的民主》,《參考消息》2012年8月15日,第10版。在中國,尤其不應忽略的是浸淫已久的儒家文化傳統(tǒng),在儒家文化中,“公”是某種整體化的成人過程,其中,個體將他人切身之事完全視為己所關心之事,且以一種為整體的善服務的方式行事時,我們便進入了“公”的世界。民主之個人自由,不只是個體的自由,是指人與人、社會、國家的關系,即廣義的群己觀。[2]劉小妹:《中國近代憲政的文化基點:儒家群己觀》,《政法論壇》2009年第6期,第97—99頁。一種社群主義的民主觀與西方原子化的個人主義民主觀顯然相去甚遠,因此,這條路終會是一條有延續(xù)更有創(chuàng)新的道路,是一個緩慢的漸進過程,而很難一蹴而就。

發(fā)生于1937年延安的普選運動是一種反向民主,是政治民主的非常態(tài)發(fā)展,盡管我們可以認為它驗證了民主發(fā)展的多種可能性,證明了政治民主的中國道路之可行,并可能成為今日中國民主實踐的寶貴經(jīng)驗,但這并非意味著支撐現(xiàn)代政治民主發(fā)展的其他因素可有可無,也不應該認為隨著經(jīng)濟的發(fā)展政治民主就會自動的生成,在今日中國經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的歷史機遇面前,同樣應該注重培育政治民主的有利因素,這其中,法治精神和公民社會建設是尤為重要的部分。這也促使我們從1937年延安的普選運動中,不止要看到有益的經(jīng)驗,更需要避免歷史的教訓。唯其如此,中國政治民主化、現(xiàn)代化之路才能更為穩(wěn)健地前行。

六、結語

延安時期,作為新民主組成部分的普選,是中國共產(chǎn)黨探索民主中國道路的一次可貴嘗試,這種嘗試自中央蘇區(qū)就已經(jīng)開始,只是蘇區(qū)時期是結合了土地革命運動,而延安時期則與抗戰(zhàn)大局更緊密地聯(lián)系起來,從而實現(xiàn)了蘇區(qū)的“工農(nóng)民主制”向普遍、直接、平等的全民民主制的轉(zhuǎn)變。盡管這種民主的方式在今天看來類似于“反向民主”,而且還夾雜著民主本身之外的革命或其他政治、社會欲求,但其中蘊含的寶貴經(jīng)驗卻不容忽視。從農(nóng)民的視角看,這種自上而下的、動員式的選舉,在初期常常令他們感到疑惑、不解,甚至有些抵觸,但選舉這一實踐過程對民眾的教育作用與積極效果也是顯而易見的,因此,這也成為更高程度的民主活動最好的預演。當然,無論是蘇區(qū),還是延安,均是在一定區(qū)域內(nèi)進行的小規(guī)模的民主“實驗”,它較好地結合了中國共產(chǎn)黨推行的群眾路線的“逆向參與”制與農(nóng)民自身的“民主傳統(tǒng)”,充分運用宣傳、教育等動員的技藝,經(jīng)過普遍的選舉,最終形成能廣泛吸納融合各方面不同意見的延安式“參議會”制度,因而成為一種有別于西方經(jīng)典民主道路的頗具中國特色的民主形式,故此一民主化的進程,中國共產(chǎn)黨起到了中堅的作用。當然,八十多年前的延安與今日中國的社會實際并不完全等同,因此延安經(jīng)驗也不可能被完全照搬。但是,1937年延安的主要表現(xiàn)為普選的民主實踐留下的經(jīng)驗智慧仍值得重視,一方面,民主不應該是超越的、與社會完全區(qū)隔的,而是與社會發(fā)展緊密結合的,民主選舉的過程可以與國家總體發(fā)展的階段與戰(zhàn)略相結合。另一方面,普選式的直接民主也為今日代議制民主的精英化趨向、與底層民眾的隔離化趨向,以及基層民主的庸俗化趨向提供了歷史的鏡鑒,這對于當代推進社會主義民主與完善基層民主制度均不無參考價值。這些都應成為構建民主路徑的中國主體性的有益因素。

(初審:杜金)

翻身:動員、反向民主與1937年陜甘寧邊區(qū)普選

韓 偉[1]

1937年開展的陜甘寧邊區(qū)普選運動,最初是為了結成更廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線,團結抗日。延安的普選運動,是在經(jīng)濟、社會、文化較為落后的背景下展開的,因此是一種特殊的民主化經(jīng)驗,也代表了中國共產(chǎn)黨早期實現(xiàn)政治民主的艱辛探索。以社會文化史的視角,借助“反向民主化”理論,可以對延安普選運動作出解釋,它是一種法治、問責制、公民社會等現(xiàn)代民主條件未完全建立基礎上的民主化嘗試。以普選為代表的延安民主實踐,融入了中國共產(chǎn)黨的群眾路線,又照顧到農(nóng)民自有的民主傳統(tǒng),因此形成一種自上而下的結合了集中與民主,動員與參與的“協(xié)商式民主”,延安的普選運動及民主實踐為中國的政治民主化提供了有益的歷史鏡鑒。

普選運動;群眾路線;反向民主;民主政治;陜甘寧邊區(qū)

本論文曾提交2012年“經(jīng)濟、社會與法律——理論與歷史的連接”課程、清華大學2013年“跨學科求真沙龍”討論,感謝諸位師友的批評及建議。本文亦是陜西省社會科學院2012年青年課題(12QN010)階段成果。感謝黃宗智、李蕉、程雪陽、徐鶴濤等數(shù)位師友的點評及建議,感謝《中山大學法律評論》匿名審稿人的詳盡意見。

[1] 作者韓偉,男,陜西省社會科學院政治與法律研究所助理研究員,中國人民大學革命根據(jù)地法制研究所兼職副研究員,中國人民大學法學博士,研究領域為中國法律史,代表作有《政治憲法學的一種解讀》《習慣法視野下中國古代親鄰之法的源起》《民主政治的興起與警察權的規(guī)范化——以陜甘寧為例》等,E-mail:hanweiany@163.com。