鄉村司法的現代轉型與發展悖論

——以鄂西南錦鎮人民法庭為中心

張 青

鄉村司法的現代轉型與發展悖論

——以鄂西南錦鎮人民法庭為中心

張 青[1]

上世紀末至今,鄉村人民法庭自身建設取得了長足的進展,其無論是在人員配備、辦公條件還是日常管理等方面均有顯著改善。與此同時,鄉村法官的辦案方式亦隨之發生了微妙的變化,法官們越來越習慣于坐堂問案,而非攜卷下鄉。然而,由于缺乏系統的現代法治理念和制度支撐,鄉村人民法庭的種種積極轉變,并未導致鄉村司法的法治化,而是陷入“內卷化”的困境,即一方面鄉村人民法庭經過多年的發展漸趨現代化、正規化,其運作方式亦趨于形式化;另一方面鄉村司法的結果卻是一種“兩不是的草率判決”,鄉村人民法庭本身亦發展為一種機會主義的運作單位。欲走出此種困境,須轉變傳統追求實質正義的司法理念,重新重視程序的保障作用。

鄉村司法;人民法庭;轉型;內卷化

一、鄉村人民法庭的變遷與研究路徑的轉換

改革開放以來,對鄉村司法的研究始于上世紀90年代初,[1]這類研究典型者如鄭永流等:《農民法律意識與農村法律發展——來自湖北農村的實證研究》,北京:中國政法大學出版社,2004年。然其真正作為一個法學命題而為學界所廣泛關注,則得益于蘇力教授在上世紀90年代中后期所作的研究,尤其是20世紀末《送法下鄉》的問世,基層司法尤其是鄉村司法的研究儼然成為一門顯學。在早期的研究成果中,我們往往能夠發現同一幅鄉村人民法庭司法的圖景,即法官們似乎總是“攜卷下鄉”、“炕上開庭”,[2]蘇力:《送法下鄉——中國基層司法制度研究》,北京:中國政法大學出版社,2000年,第30—31頁。甚至有“馬背上的法庭”。由于這種方式的司法主要是一種實用主義導向的甚至是機會主義的做法,[3]趙曉力:《基層司法的反司法理論?——評蘇力〈送法下鄉〉》,《社會學研究》2005年第2期,第223頁。因此法律程序便是可有可無的,在某些情況下還可能成為糾紛解決的障礙,[4]對待程序的此種消極態度如蘇力《法治及其本土資源》,北京:中國政法大學出版社,1996年,第87—88頁、第151—152頁。而在法庭人員配置及辦公條件方面則多表現為人力不足且法官們普遍業務能力較強(適應鄉村司法方式)而文化水平偏低,辦公條件簡陋。[5]類似的文獻報道與相關實證研究頗多,故在此不予一一列舉。

應該承認,上述司法圖景確實較為貼切地反映了上世紀90年代中后期及本世紀初的經驗事實。然而如今距蘇力教授等對基層司法的研究已然過去十年有余,在這十多年間中國的鄉村人民法庭自身建設取得了顯著的成效,人民法庭的諸多轉變最終對其運作方式產生了巨大的影響。然而令人遺憾的是這種類似于“馬錫五審判方式”[6]張希坡:《馬錫五審判方式》,北京:法律出版社,1983年,第41—54頁。的司法圖景卻一直主導著鄉村司法的研究,盡管在近期的相關研究中,也有學者敏銳地捕捉到傳統鄉村司法理論與鄉村社會變遷之間存在的斷裂與緊張,但其注意力主要集中在鄉村社會環境的變遷上,鄉村人民法庭本身的轉變并沒有引起足夠的重視,甚至依然將鄉村法官視為“游走于精英法官與鄉土社會的邊緣人”[7]楊力:《新農民階層與鄉村司法理論的反證》,《中國法學》2007年第6期,第165頁。,因而削弱了理論建構的說服力。陳柏峰等對這一路徑提出了針鋒相對的批評,然其立論的基礎仍主要限于鄉村社會變遷的角度,與前一路徑一樣,均忽略了法庭自身的變化,不同之處在于前者根據社會變遷得出了“法治論”的結論,后者則提出“雙二元結構”[1]陳柏峰、董磊明:《治理論還是法治論——當代中國鄉村司法的理論構建》,《法學研究》2010年第5期,第34—46頁。,同時主張在鄉村司法中要重視實體層面而非程序層面。[2]董磊明、陳柏峰等:《結構混亂與迎法下鄉——河南宋村法律實踐的解讀》,《中國社會科學》2008年第5期,第100頁。

對人民法庭本身的變遷的忽略,使得當前的鄉村司法理論墜入“瓶頸”而無法自拔。鄉村人民法庭的轉變迫切要求鄉村司法研究路徑亦隨之轉換,僅僅將注意力集中于社會變遷得出的結論無疑是有失妥當的。鑒于此,本文擬以鄂西南錦鎮人民法庭為例,就人民法庭自身的變遷對鄉村司法的運作產生的影響作一拋磚引玉的探討。

錦鎮人民法庭地處武陵山區東北部,始建于1953年,1966年因“文化大革命”被撤銷,1975年恢復。2000年10月,錦鎮人民法庭所屬的S縣人民法院根據最高人民法院《人民法院改革綱要》精神,將錦鎮人民法庭與石溪鄉人民法庭及青龍鄉人民法庭合署辦公,成立錦鎮中心人民法庭,轄石溪、錦鎮、青龍三個鄉鎮。2004年,青龍鄉人民法庭重新設立。因此,到目前為止,錦鎮中心人民法庭實轄石溪與錦鎮兩個鄉鎮,法庭駐地為錦鎮。轄區面積585平方公里,89個行政村,人口約9.6萬。[3]數據來源于2011年8月對錦鎮人民法庭的實證調查資料,包括:錦鎮人民法庭的官方介紹;對法官的訪談筆錄;《S縣年鑒(2010卷)·石溪》,石溪鄉政府辦公室提供;《S縣年鑒(2010卷)·錦鎮》,錦鎮政府辦公室提供;石溪與錦鎮官方網站載明的數據。下文出現的數據,如無特殊說明,亦出自上述材料。

二、錦鎮人民法庭的成員

筆者調查期間,錦鎮人民法庭共有三名法官(包括法庭庭長和副庭長各一名),一名書記員,[4]錦鎮人民法庭的人員構成上,基本上達到全國中等水平。高其才等對全國32個先進人民法庭的考察顯示,在這些先進人民法庭中,一般以4—10人居多,占有數據可查的29個法庭的86.21%。盡管上述數據建立在不完全統計的基礎上,但是由于這些法庭都是全國優秀人民法庭,因此有一定的代表性。見高其才、黃宇寧等《基層司法》,北京:法律出版社,2009年,第10頁。一名法警,還有一位食堂師傅。除了法警Y是縣城的人以外,其他人員均來自錦鎮附近的鄉鎮,因此都是土生土長的本地人。

(一)L庭長

錦鎮人民法庭庭長L,男,1975年生,老家在離石溪鄉不遠的另一個鄉鎮,2011年4月從鄰近鄉鎮人民法庭的副庭長職位調任錦鎮人民法庭的庭長。L庭長專科畢業以后即進入S縣人民法院工作,但一直被分派到各鄉鎮的法庭任職,已有17年的工作經驗。在此期間,L庭長還獲得了湖北省某高校在職法碩的學位,并在不久前取得了國家司法考試C證。據其他法官介紹,這在整個S縣法院系統中也是少有的高級知識分子。

L庭長雖然老家位于附近鄉鎮的農村,由于愛人在縣城某機關工作,他多年以前便已經定居縣城。如果是在離縣城較近的法庭上班,他幾乎每天回家,來錦鎮以后,就不得不在上班期間住在法庭。近年來,縣法院為各人民法庭均配備了一部警車,并由庭長負責保管,在實踐中基本上是庭長在使用。這就為庭長往返于縣城和法庭之間提供了諸多方便。除了上班時間(周一到周四)外,L庭長大多數時間都在縣城生活。長期遠離鄉鎮和農村的生活圈子,L庭長身上并沒有鄉鎮法庭庭長所具有的那種鄉土氣息。相反,他給人的感覺是儒雅、干練、對生活一絲不茍。這中間有一個有趣的細節引起了筆者的注意。在一次下鄉的途中,L庭長抱怨說想早點回家了,因為幾天沒洗頭了。筆者當時非常疑惑,按理說法庭有足夠的條件可以滿足洗頭這一要求。庭長的回答卻讓筆者頗感意外,他說他的發質比較特殊,洗過頭之后必須進行護理,而這些用具都在家里,所以為了發型的美觀,他一直到回家才洗頭。L庭長對生活品質的追求以及對細節的注重,由此可見一斑。

L庭長這樣一個略帶書生氣的形象,不禁讓人對其是否適應農村工作的特殊性產生懷疑。因為農村干部的典型形象都要求與勞動人民能夠打成一片,并在必要的場合表現出強硬的立場。然而,筆者多次參與下鄉辦案以及法庭旁聽后,證明上述疑慮是多余的。在與鄉民的接觸過程中,L庭長非常注重策略,為了達到引導當事人的情緒的目的,L庭長(包括其他法官)在言談舉止、用詞、語調甚至什么時候“吵架”等都有一套經驗。在法庭審理中,L庭長十分重視程序的完整性,即使在適用簡易程序審理案件的情形下亦是如此。在筆者所旁聽的案件中,L庭長主審的案件基本都是依據法定訴訟程序依次開展。這與其在生活上的嚴謹作風得到了極好的呼應。由于對訴訟程序的重視,說理透徹公允,加之對各種“策略”的嫻熟運用,L庭長的調解成功率非常高,而且一般都能獲得當事人的好評,這也使得L庭長成為S法院系統小有名氣的業務精英。

(二)M副庭長

錦鎮人民法庭的副庭長M,男,1972年出生,亦來自石溪鄉鄰近的鄉鎮,2010年剛剛拿到司法考試C證。與L庭長不同的是,M副庭長專科畢業(會計專業)后一直在錦鎮法庭工作。用他自己的話說,就是16年從未“挪窩”。現已定居錦鎮,其愛人是錦鎮人,在鎮廣播站工作,平時全家住在法庭的宿舍里。由于家在錦鎮,而且長期在一個地方工作,M副庭長已經沒有調動的欲望了。他經常自嘲似的說:“就在這混一輩子算了。”

數年以前,M就一直任錦鎮人民法庭的副庭長。據說2011年初,前任老庭長(筆者曾經在2010年以及2011年初前往錦鎮人民法庭調查時與之有過接觸,這位老庭長無論是為人處世還是辦案均獲得法庭其他法官的一致好評,通過對他的了解,他實際代表了鄉村法官的某種理想類型)調往縣機關時,M是有望提拔為正庭長的,后來由于各種原因未能成功,而是從隔壁鄉鎮調了一位副庭長過來任庭長,即前面提到的L庭長。

筆者在調查期間,與M副庭長交談的時間相對較多。通過多次正式的以及非正式的訪談,M副庭長給筆者的感受是坦率、熱情,淳樸中透著機敏。也許是剛剛通過司法考試的緣故,M副庭長對法條以及相關司法理論非常熟悉。對中國目前司法體制的種種弊端,他也有著深刻的認識。他多次提到,只要可以,他更愿意采取坐堂問案的方式據法裁判,這樣更省事。但是,由于制度和現實的原因,這明顯是不可能的,因此他們在處理案件的過程中不得不背負許多事實和法律以外的包袱。在理想和現實的這種悖論面前,M副庭長坦言感到很困惑,而這種困惑在短期內是無法徹底解決的。所以M副庭長的一句口頭禪便是“混”。

或許是由于長期生活在鄉鎮的原因,抑或是個人習性方面的原因,M副庭長與L庭長在生活上有著鮮明的對比。有趣的是,這種生活上的差異也直接映射出兩位法官在案件處理過程中迥異的風格。與L庭長的一絲不茍相比,M副庭長則顯得比較隨意。在筆者調查期間,M副庭長大部分時間喜歡穿一套籃球服,腳底下則經常踩著一雙拖鞋。如果遇到開庭,最多將籃球制服的上衣變為襯衫。在開庭過程中,M副庭長比較鐘愛在辦公室的隨意氛圍下開庭,他認為這樣比較方便調解。雖然偶爾也會在簡易法庭開庭,但M副庭長幾乎還是采用在辦公室開庭的那套做法,即沒有明顯的程序步驟,整個庭審過程都是在調查事實與調解之間交替進行。因此案件的審理過程顯得有些混亂。

(三)J法官與Z助理審判員

J法官系青龍鄉人,現居青龍鄉鎮上,平素住在法庭的宿舍,按照法庭慣例,一般都是周一回法庭,周四便回青龍鄉老家去了。其妻以前無業,現在在鎮上開了一家服裝店。經濟收入本不甚寬裕的家庭,還供養著三個大學生。這對J法官的壓力是顯而易見的。但是可以看出J法官對此十分自豪,因為他的三個兒女考上的都是重點大學。

年屆50的J法官在法院已經工作了幾十年,初在縣機關上班,后來被調到鄉鎮法庭。到如今,與他年齡相仿的老戰友不是回機關任職也至少能在鄉鎮法庭任個副庭長,而他由于各種原因還只是一名普通的審判員。[1]據熟悉J法官的有關人士私底下透露,J法官在案件處理過程中多以無原則地“和稀泥”的方式進行,其承辦的案件引起了不少涉案當事人的上訪和舉報,同事們也因此與之保持距離。這說明即使同樣追求以調解的方式結案,但是基層法官們仍然堅守著一條普遍的“行業”底線,違背這一底線的法官雖不一定受到正式的處罰,卻會受到同事們的疏遠、防范與背后議論等非正式“制裁”。在這種狀況下,他也沒有上調或者升遷的愿望了。

在生活中,J法官比較有規律,每天按時上下班,對儀容也比較講究。上班時間多在自己辦公室,甚少與其他法官交流。在筆者調查期間,J法官主審的案件也從來沒有在外面的法庭開庭審理,所有案件都是在其辦公室進行處理的,這使得旁聽其審理的案件幾乎不可能。

Z助理審判員是錦鎮人民法庭的青年才俊,與M副庭長系同鄉。因為還是單身,所以上班以外的時間比較自由。26歲的他2008年自國內某知名高校法學院本科畢業以后便參加法庭工作。2011年從S縣某鄉鎮法庭調往錦鎮任助理審判員。2010年取得了國家司法考試A證,這在整個S縣法院系統內可以說是鳳毛麟角。

由于還是助理審判員,很少有機會單獨辦案,主要承擔書記員的工作,這使他有機會參與法庭大量案件的審理,并對各位法官的辦案風格了然于心。或許是法學科班出身的緣故,3年的法庭工作使他感慨良多。他多次埋怨大學本科學的那些東西在實際辦案中很難派上用場,倒是跟前任老庭長學了不少辦案知識和技巧,這些是在大學里面無法學到的。但是他也同時承認,即使在鄉村法庭處理案件,對法律的熟練程度及理解的深度直接影響案件處理(審判和調解)的質量——如果法官真正嚴格要求自己,追求案件公正處理,而不僅僅是“將問題解決掉”的話。他舉了許多業務能力比較強的庭長(尤其是上任老庭長)加以說明。

意識到久在法庭工作并沒有太大升遷空間,如果沒有特殊關系,甚至連回機關的機會都沒有,這對于任何一個懷有理想和抱負的年輕人來說都是無法忍受的事實。所以Z助理審判員并沒有打算長期留在法庭工作,而是不斷嘗試著參加各種選拔考試。就在筆者調查期間,他幸運地通過了內部選拔考核,2011年年底就要去市中院履職。

(四)法警Y和干警食堂師傅H

2011年初,縣法院從縣保安公司為錦鎮法庭派了一名法警Y,主要負責安全保衛工作,但人手不夠時也充當書記員(2011年9月末,Z助理審判員正式前往市中院上班,因此錦鎮法庭人手一下緊張起來。L庭長告訴筆者,他準備培養Y,以便彌補人員上的緊缺)。Y來自S縣城,1989年出生,初中文化,平日里喜歡穿一套休閑裝,有些稚氣未脫,其父為縣城某街道主任。Y比較散漫自由,大部分時間在外閑逛。上班時跟著庭長從縣城趕往錦鎮法庭,周四則隨庭長返回縣城,有時候甚至不來法庭上班。雖然Y原則上有服從庭長調度的義務,由于同處一個小縣城,而且其中還交織著錯綜復雜的人際關系,庭長一般不會嚴格按照原則管理。[1]這可以將其放在“情理社會”的大背景中加以理解。中國是一個講情理、面子的社會,如果過分拘泥于原則,不講情理的同時還會傷及某些人的面子,這將會為未來的為人、為官、工作埋下隱患,這種障礙有時候甚至是致命的。因為“誰都有人在屋檐下的時候”,平時不講人情者,在這種關鍵時候就可能得不到“面子”,這對成年的中國人來說,幾乎是人人都懂的道理。所以大家在日常生活中都習慣于“送人情”和“給面子”給對方,任何情況下都不會把事情做絕。這其中隱含的是一種社會交換的理念,通過“人情”與“面子”共同作用下的社會交換,可以使參與交換的人得到原本無法具有的支配力量和威力。L庭長對待法警Y的態度也完全可以理解為在一個互相熟悉的社交網絡中,進行人情、面子的社會交換以及權力的再生產過程的一個側面。參見翟學偉《人情、面子與權力的再生產——情理社會中的社會交換方式》,《社會學研究》2004年第5期,第48—57頁。另外一個更為實際的原因可能是,在錦鎮法庭的司法實踐中,參與訴訟的大部分都是普通鄉民,很少出現主審法官無法控制的混亂局面。在為期近兩個月的調查中,只在一次離婚案件的庭審中,L庭長特意叫來法警Y維持秩序。

此外,錦鎮人民法庭還有一個小型食堂,食堂師傅H由法庭自己聘請。H是一名普通農村婦女,年逾60,法庭與她約定的工資為一年6000元,由法庭從辦案經費中支付。由于家就在法庭后面,所以H除了為法官們準備一日三餐,平時多在家干活。在筆者調查期間,法官們似乎對食堂飯菜普遍有些不滿,可能是日常生活習慣或者年紀大了怕麻煩,也可能是為了節約成本(在食品材料方面,法庭與師傅實行承包制),H師傅經常是將一碟酸菜一放幾天還拿出來吃,而且沒有將食品放冰箱的習慣。飯菜的種類也很有限,幾乎沒有像樣的葷菜。法官們都抱怨吃不飽飯,有些法官干脆去鎮上其他單位食堂吃飯。[2]這說明在鎮上,各單位間其實已經形成了另一種“熟人社會”,這種熟絡的社會關系對法庭的運作亦有著潛在的影響。L庭長有意換一位師傅,但礙于M副庭長一家同H間的鄉鄰關系,且為節約法庭經費,故一直壓著此事。[3]這與高其才等在楊村人民法庭調查的情況有不少相似的地方。見高其才、周偉平等《鄉土司法》,北京:法律出版社,2009年,第29—30頁。

三、錦鎮人民法庭的設施、經費及法官收入

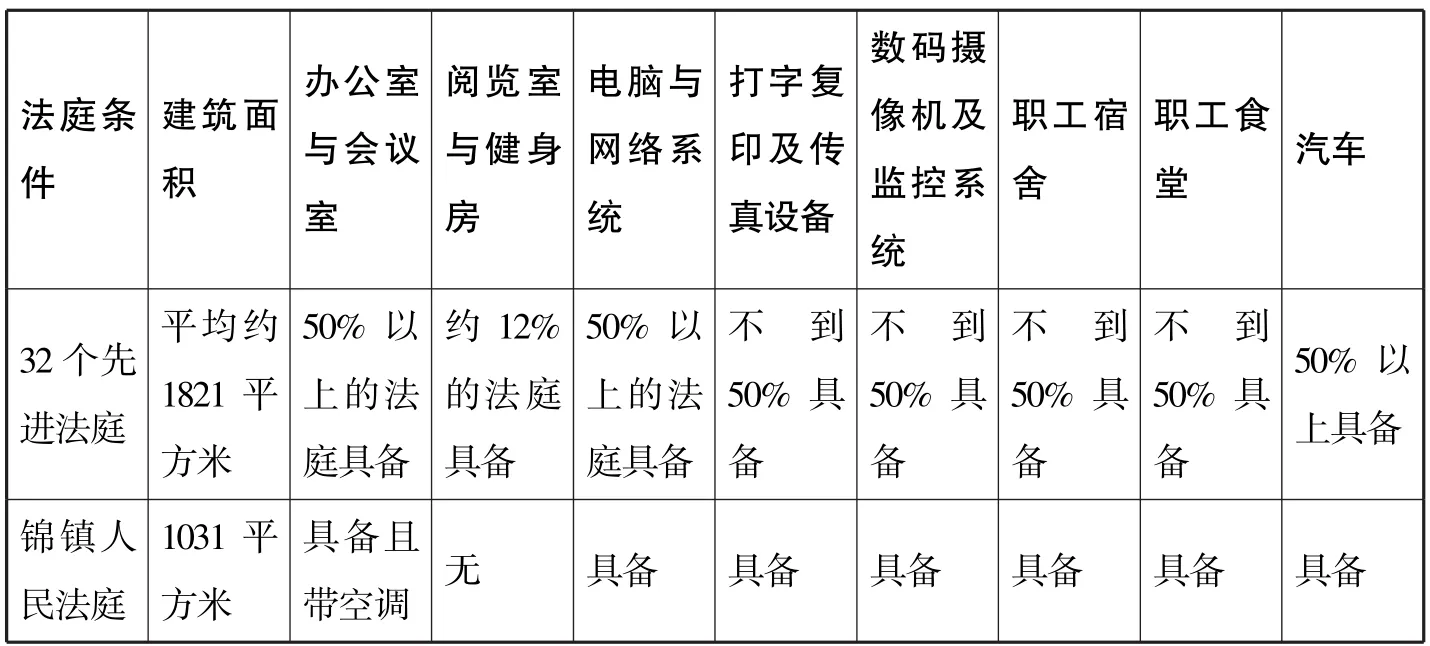

人民法庭恢復重建之初,其設施嚴重不足,絕大部分人民法庭沒有自己的辦公用房,只有依靠租房、借房開展工作。[4]何蘭階、魯明健:《當代中國的審判工作》(上),北京:當代中國出版社,1993年,第210頁。法庭人員的生活條件也極差,工作十分艱苦。[1]熊先覺:《略論加強人民法庭建設》,《法學》1990年第2期,第34頁。為了改善人民法庭的工作條件,1988年10月29日,國務院辦公廳發布了《轉發最高人民法院、國家計委關于各級人民法院審判法庭建設意見的通知》,明確提出要將人民法庭的辦公用房納入建設計劃。此后最高人民法院及國務院有關部門針對人民法庭基礎設施建設又陸續發布了一系列規范性文件,截至本世紀初,人民法庭的基礎設施建設已經取得了顯著成效。2005年,最高人民法院辦公廳發布的《關于加強人民法庭專項建設若干問題的通知》進一步加快了全國人民法庭基礎設施建設的步伐,對于全面改善人民法庭(尤其是中西部地區)的工作環境起到了推波助瀾的作用。在這種背景下,錦鎮人民法庭的辦公條件也發生了根本性的轉變,基本上達到了全國人民法庭建設的中等水平。如下表1:

表1 錦鎮人民法庭與2004年全國32個優秀法庭物質條件對比

2007年錦鎮人民法庭新辦公大樓破土動工,2008年12月正式投入使用。新建的錦鎮人民法庭占地面積2099平方米,建筑面積1031平方米,帶有小花園和草坪,總投資達130萬余元。[1]關于投資的具體數額有所差異,錦鎮人民法庭的公示資料顯示為150萬余元,而根據2010年《全市人民法庭工作會議經驗材料匯編》則為130萬余元。其中設有標準審判庭一個(甚少啟用),調解室兩間(大部分案件均在此處理),配備空調、電腦、打字復印及傳真一體的多功能打印機的辦公室三間,大型會議室一間,配有電視的小型會客廳一間。各個法官均有宿舍(120平方米左右,兩室一廳一衛,法庭宿舍比較寬裕,還有數間空著),法院還為每位法官配備了筆記本電腦。法庭周圍及主要通道均裝置了監控設備,由于開通了內部局域網,通過這些監控設備,縣法院領導可以隨時了解法庭的運行情況。此外,2009年縣法院為法庭配備了一輛警車(標致307),此前長期服役于法庭的是一輛小面包車,下鄉頻繁的時候甚至是法官個人的摩托車。

人民法庭的經費來源方面,自實行“收支兩條線”以后,S縣法院采用的是定額加績效的雙重標準,改變了過去依據法庭收取的訴訟費用的數額按比例予以返回的機制。縣法院每年按照人均(僅含在編人員)8000元的標準劃撥固定金額的辦案經費,其余辦案經費則與人民法庭每年辦結案件的數量掛鉤,以230元每件的標準撥付。一年中結余的辦案經費則作為年終福利及下鄉補貼在法庭內部予以分配。這種方式對于彌補過去與訴訟費用掛鉤所造成的種種弊端以及提高法庭人員的工作積極性無疑具有顯著的意義,但由于制度上的缺陷及鄉民獲取信息的能力的限制,人民法庭往往在法庭開支的實際壓力及經濟利益的驅動下,以各種名目多收少退甚至不退有關訴訟費用。這在其他經驗材料中亦時有體現。與上述過于直接的“創收”方式略有不同,錦鎮法庭一般以下鄉燃油費的名義增收。[2]丁衛在秦窯法庭的實證研究也發現了類似的創收方式。參見丁衛《鄉村法治的政法邏輯——秦窯人民法庭的司法運作》,華中科技大學博士學位論文,2007年,第139—140頁。此外也存在立案時按普通程序收費,以簡易程序審理或調解結案后不減退訴訟費的情況。增收部分計入法庭總的辦案經費之中。

由于辦案經費與法庭年終獎金及補貼掛鉤,錦鎮法庭法官的收入實際由三部分構成:一是約2000元左右的月基本工資。二是結余的辦案經費。據介紹,錦鎮人民法庭的辦案經費算是比較充裕的,除去所有開支(包括業務活動、公務接待、報刊訂閱、食堂材料與師傅工資等)后,年終時仍然有5萬左右的結余,如果“工作有方”,甚至會更多。三是業務獎勵。為鼓勵調解,對于以調解結案的,縣法院會給予每案件50元的獎勵。應該承認,這些措施的確明顯改善了法官的工資待遇和生活條件,較之以前是一種巨大的進步。然而,這種工資福利同業務經費不分及單純以經濟利益刺激調解的方式也有誘使法庭及法官以經濟原則遮蔽裁判原則之虞,對鄉村司法的運作及其模式造成一系列潛在的不利影響。

四、人民法庭的作息制度與日常管理

正如大量經驗研究所展示的,錦鎮人民法庭的作息時間是相當靈活的。在一周之內,除因需法庭列席的會議或上級督辦的影響較大的案件需要及時處理等特殊情況以外,法庭的實際工作時間一般為3天左右,法官們周一下午從家里趕到法庭(M副庭長除外,全家住在法庭),到周四即可回家。在日常作息上,平常時間較為靈活,法官們有較大的自由支配空間,但一般上午9點左右開始上班,當然偶爾也有例外,如頭天晚上有事的法官第二天早晨起得可能更晚一些;遇有案件需要開庭時,則在早晨8點30左右即正式上班,中午11點30下班,有時候開庭可能持續到中午一點多鐘;下午的上班時間為14點30到18點之間。總體而言,這些時間段都是可以靈活浮動的。上班時,如無當事人,法官們可以上網、聊天等。因此,法官們坦言,在法庭工作最大的好處就是時間安排以及上班時候的自由。但是這種自由將會受到一定程度的限制,因為縣法院為法庭安裝了全方位的監控系統,并在法官們活動集中的那間辦公室安裝了攝像裝置。通過法院系統內部局域網,法院領導可以對法庭的日常運作一覽無余。

作息制度上的自由與靈活,反映出錦鎮人民法庭在日常管理方面的相對寬松。從對法院工作職能一般劃分的角度看,法院工作分為審判、執行和管理三大部分。其中法院的管理活動又可進一步細化為內部行政管理與案件管理。內部行政管理是由院、庭長及有關專門職能部門所進行的與案件實體處理無直接聯系的純粹行政性活動;案件管理雖具有較強的行政屬性,但是由于其與案件的實體處理有著密切的聯系,其又區別于純粹的行政管理活動。因此,有論者在界定法院案件管理權同審判權之間的關系時指出:“(案件管理權——引者注)是在審判組織的審判權和院、庭長的行政權之間形成的以指導權、監督權、審判資源分配權和上下級審判組織之間銜接為主要內容的既區別于審判權,又區別于行政權的一種權力。”[1]蔣安杰:《“兩權”改革:中國審判運行機制的微觀樣本》,《法制資訊》2010年第12期,第50頁。這里的日常管理所指涉的乃人民法庭內部行政管理活動中的一部分,即有關法庭作息時間安排、工作紀律、崗位檢查等日常監督管理活動。

在錦鎮人民法庭,負責日常行政管理活動的是L庭長,M副庭長從事輔助性的管理工作。在調查中發現,L庭長實際很少行使這種行政管理權,包括庭長本人在內的所有法官均習慣于這種輕松、靈活的工作制度。當然這并不意味著法官們在日常工作中可以為所欲為,而是有其自身的限度。例如在上述工作日及時段內,無正當理由并履行有關手續,不得無故缺勤;盡管法官在工作活動中如無當事人時有較大活動自由,但也不能從事一些明顯有失體面的事情,如玩牌、下棋等活動。這說明雖然L庭長很少嚴格行使日常管理權,但其權力存在的事實本身卻足以促使其他法官守時、循紀地工作。[2]需要說明的是,這里的“時”和“紀”不一定是國家明文規定的內容,更多在于掌權者即L庭長所接受、認同的限度以內。而L庭長所界定的行為界限又必須考慮到縣法院的監督管理部門可能的態度。如此推而廣之。在這里,L庭長就如同丹尼斯·朗筆下那位熟睡于床的國王,基于權力對象的“預期反應”而實現自己的權力。[3][美]丹尼斯·朗:《權力論》,陸震綸、鄭明哲譯,北京:中國社會科學出版社,2001年,第7—8頁。只不過這種管理活動是以一種經過“折扣”的方式在運作。[4]即“執法折扣”,它是法經濟學在探討法律規則過度時與之對應的一個術語。在法經濟學看來,幾乎所有法律均包含過度,而矯正這種過度的方法,則是通過自由裁量的方式不予執法,如交警放任一些輕微交通違法行為,建筑檢查員對違反建筑法的行為不予理睬等。參見徐昕《論私力救濟》,北京:中國政法大學出版社,2005年,第247—248頁。

錦鎮人民法庭的日常作息及管理之所以會出現前述“執法折扣”的狀況,從制度經濟學的角度即法律規則過度與“執法折扣”的視角出發固然可以對其作出一定的說明,然而西方有關法律的制度經濟學是在西方國家的法治極度發達而且日益精巧、復雜的背景下產生的,而對像我國這樣一個法治建設剛剛起步,現代法治觀念尚處于萌芽階段及人治陰影依然濃厚的“后發”國家而言,僅僅從社會成本與效益的層面來探討實踐中廣泛存在的“執法折扣”現象顯然是不夠的。因此,欲深入理解個中原委,還須從錦鎮人民法庭在具體的社會、制度及環境中的位置出發。蘇力曾借用福柯的權力理論,從空間位置對國家權力的運作方式及效果的影響方面對處于科層制底端的鄉村國家政權機構的日常活動作過透徹的分析。[1]蘇力:《送法下鄉——中國基層司法制度研究》,北京:中國政法大學出版社,2000年,第36—40頁。除因處于國家監管權力末梢而產生的制度失靈外,筆者以為尚有如下幾方面的原因:

一是鄉村社會發案率低,法庭辦案壓力小。從調查的情況看,錦鎮人民法庭近兩年(2009—2010)平均受案為241件,其中包括不需開庭審理的信貸案件約40件。如果再去掉協議離婚及部分簡單明確的民事糾紛,實際需要開庭審理的案件非常有限,而且這些案件95%以上均適用簡易程序結案,法庭可以組成兩個審判庭同時開庭審理。加之現階段法官除送達訴訟文書以外,很少下鄉辦案,地方行政性事務亦較少參與。因此法庭在許多時候都處于空閑狀況。

二是錦鎮法庭地處山區,轄區面積廣,加之鄉民赴法庭打官司交通不便,如果開庭時間過早,當事人很難按時到庭。即使將開庭時間定在上午9點30,實際開庭時間后延一個甚至幾個小時是十分常見的事情。時間一長,法庭自然養成了推遲上班時間及靈活安排工作的習慣。

三是法庭工作人員數量少,大多互相熟識,且由于變動幾率小,成員構成相對穩定,因此彼此間易于溝通協調。在這種環境下科層制中的上下級隸屬關系一定程度上被弱化了,更多的則是一種親密的熟人間的協作互惠關系。所以,L庭長很少正式行使其管理權力。

五、人民法庭辦案方式的變化與法官的地位

與上世紀90年代末強世功、趙曉力等在陜北農村調查時發現的那種法官親赴田間炕頭的“馬錫五審判方式”不同的是,除送達訴訟文書及個別特殊案件以外,錦鎮人民法庭的法官們如今已很少下鄉辦案。據M副庭長介紹,近幾年以來,人民法庭工作方式與過去相比最大的區別在于現在審判案件基本不用下鄉,至少50%以上的案件采用坐堂問案的方式審理。盡管法院系統內部仍然自上而下地強調人民法庭要“因地制宜大力開展巡回審判”,及“糾正機械理解司法被動性的不正確認識,從中國特色社會主義司法制度的高度出發,積極開展法律服務”,[1]《最高人民法院關于進一步做好2009年人民法庭工作的通知》(法〔2009〕94號)官方主流話語也不斷宣揚人民法庭深入群眾,如何于田間炕頭及時息紛止爭的先進事跡,[2]這方面的正面報道如馮法《奉賢法院:人民法庭司法服務顯成效》,《中國審判》2010年第8期;劉亞中:《天平,在他胸前閃光——第二屆遼寧十大杰出法官、昌圖縣三江口法庭庭長李曉龍辦案剪影》,《刊授黨校》2010年第12期,等等。然而在錦鎮人民法庭的司法實踐中,法官坐堂問案者多,攜卷下鄉者少。其原因主要在于:

一是現階段90%以上的案件都有代理人參加訴訟,且多為對法律、程序及鄉村社會基本情況均較為熟悉的法律服務所的人員。代理人的普遍參與,一方面能夠最大限度地幫助當事人明確爭訟事實及整理擬提交的證據,對當事人提供法律咨詢,幫助當事人對訴訟確立一個合理的預期,從而將大量與法律要件事實無關的繁雜細節排除在法庭之外。訴訟代理人的這種對審判對象予以預先“格式化”的活動使得以前身兼法官與律師雙重角色的法官得以在一定程度上從事實與法律之間的糾纏中擺脫出來并專注于其本職工作——審判;[3]關于基層法官深陷事實與法律的糾纏及身兼律師與法官雙重角色的論述參閱蘇力《送法下鄉——中國基層司法制度研究》,北京:中國政法大學出版社,2000年,第197—237、316—321頁。另一方面,訴訟代理人的加入增強了當事人收集、提供證據的能力,同時,由于新的證據規則嚴格落實了當事人的舉證責任以及明確了法庭依職權搜集證據的范圍和程序,客觀上減輕了法官搜集證據的壓力。

二是隨著法庭條件的不斷改善,法官待遇的相對提高,不少法官都已經定居縣城,除有限的上班時間外,法官們并不常駐法庭,而且近幾年來法官們也越來越少參與鄉鎮行政性事務,這使得派出法庭的法官與鄉村基層政權(村委會為首)日漸生疏,在這種情況下法官單獨下鄉很難開展工作。

三是缺乏相應的激勵機制。目前國家正統話語雖然鼓勵派出法庭法官深入群眾,然而基層法院并沒有將其作為一項任務指標及對此形成有效的激勵機制(這或許與現代司法理念的傳播有關,可以說是另一種意義上的表達與實踐的分離)。既然沒有下鄉辦案的行政壓力,又無利益激勵,法官對自掏腰包下鄉辦案當然沒有太大興趣。[1]如前所述,由于法庭的辦案經費是固定的,且與年終福利密切相關,所以法庭的任何開支均涉及法官個人的經濟利益。下鄉辦案意味著要支付額外的交通、食宿等費用,自然會減少年終經費結余。

法庭辦案方式的變化,對法官的地位產生了重要的影響。提到法官的地位,M副庭長指出,在過去,由于法官需要親自搜集證據,以及下鄉開庭,加之那時的法官不僅承當審判職責,還要承當諸如發展經濟、計劃生育等行政性義務,因此法官們需要頻繁下鄉,走鄉串戶。久而久之,法官們的這種地位和形象便被當地百姓戲稱為“劁豬佬”(當地習語,指專門在農村走街串戶為村民騸牲口的人),好聽些則叫“居委會大媽”,法官的地位由此可見一斑。據悉,錦鎮人民法庭2005年以后就很少承當這些行政性的事務,下鄉的頻率也降低了許多,法庭的社會地位有所提高。但M副庭長坦言,法庭的這種地位轉變只是一種自我比較后的相對變化,若跟鄉政府和派出所相比,威信還相差甚遠。許多人民法庭在調解過程中無法擺平的事情,邀請公安機關在場也許就能夠順利解決。L庭長亦多次強調法院力量太單薄了,如沒有地方黨委和政府支持,法庭工作根本就無法開展。

六、結語:鄉村司法“內卷化”及其出路

通過上面的分析可以發現,如今的錦鎮人民法庭與十多年前已經不能同日而語,其在人力、物力、財力及日常管理等方面均獲得了較大程度的改善。法官們的學歷及法律素養普遍得以提升,不少法官還通過了司法考試,由于他們大多經歷多次考試方得以通過,因此這些法官對法條往往十分熟悉。在物質條件方面,法庭的硬件設施基本上與縣機關無異,日常生活上雖然法官們對食堂頗多微詞,但即使如此,同上世紀乃至本世紀初相比,法官們的生活條件亦算是有了顯著的變化,而且他們并不是沒有選擇的余地,如前面提到的Z助理審判員便經常去信用社等單位食堂就餐。[1]鄉鎮各單位間由于長期為中心工作互相協助,且工作人員多為熟人關系,因此各單位彼此較為熟絡。而大師傅之所以沒有更換,則更多是出于熟人關系及節約經費開支的原因。[2]這里的“節約經費”并不是傳統意義上的因經費緊張所引起,前面關于法庭經費來源的分析已表明,法庭在經費上并不是特別緊張,法官們年底的各類收入甚至高出縣法院法官收入的一半以上,因此這里的“節約”是法官們為保證年底的收入而有意識的成本規劃,與農民勤儉節約包增收并無質的區別。在日常作息管理方面,雖然相對縣法院來說要寬松不少,但這是與鄉村人民法庭所處的社會場域相適應的,法庭貌似寬松的管理環境背后仍然隱藏著正式的規制,只不過這套規制系統被掩蓋于日常人際關系中。一般情況下,人們在日常生活中形成的社會規范便足以促使法官們配合庭長的管理,[3]有學者對非法律合作的研究表明,人們往往會基于對聲譽的關注及對未來預期利益的追求而主動選擇合作。參見[美]埃里克·A.波斯納《法律與社會規范》,沈明譯,北京:中國政法大學出版社,2004年,第20頁。因此庭長并不需要總是借助于正式管理制度以冷冰冰的面孔出現。

人民法庭的上述轉變亦成為促使鄉村司法的運作方式發生變遷的重要因素。雖然官方依然不遺余力地倡導基層法官要便民司法,積極開展巡回辦案,然“馬錫五審判方式”在鄉村司法中實際已經甚少出現,絕大多數案件均采用“坐堂問案”的方式予以處理。與法官辦案方式的轉變相隨的是法官在鄉民中的地位及形象有所提升。這一切變化似乎預示著鄉村司法正向著法治化邁進,以糾紛解決為導向的司法活動似乎正為規則之治所替代。

然而從對錦鎮人民法庭司法活動進行參與式的觀察以及相關的經驗研究成果來看,變遷后的鄉村司法很難以“法治化”簡單地加以概括。其運作更多地呈現出黃宗智教授所謂的“兩不是”的運作形態,[4][美]黃宗智:《過去和現在:中國民事法律實踐的探索》,北京:法律出版社,2009年,第142頁。即法庭在司法過程中既沒有舊式的實質性調查和勸解工作,也沒有實現真正的程序化審理,結果是草率的判決和近乎“和稀泥”的調解。由于我國司法管理的高度行政化,[1]高度行政化的管理包括案件的績效考評機制、錯案追究機制等,在近乎苛刻的壓力型體制下,法官們為了自我保護,會努力形成“攻守同盟”以對抗上級考核和管理。加之單位制的固有缺陷,[2]在單位制下,高度的制度化并不能夠導致權力自上而下的徹底貫徹,由于機會主義的存在,使得上下級之間出現信息不對稱的現象,從而為單位的“實質”自主性提供了條件。參見李猛、周飛舟等《單位:制度化組織的內部機制》,載謝立中主編:《結構—制度分析,還是過程—事件分析?》,社會科學文獻出版社,2010年,第38—40頁。鄉村人民法庭日益成為一個相對自主的實體。正如張靜在研究鄉村基層政權時所發現的那樣,人民法庭在某種程度上也成功營造了“相當的(非法律權利意義上的)‘自主’活動空間”[3]張靜:《基層政權:鄉村制度諸問題》,杭州:浙江人民出版社,2000年,第6頁。。

這里明顯形成了一個悖論,一方面鄉村人民法庭經過多年的發展漸趨現代化、正規化,其運作方式亦趨于形式化;另一方面鄉村司法的結果卻是一種“兩不是的草率判決”(黃宗智語),鄉村人民法庭本身亦發展為一種機會主義的運作單位。這說明我國鄉村司法的變革實質已經陷入“內卷化”的泥淖。[4]“內卷化”是指一種社會或文化模式在某一發展階段達到一種確定的形式后,便停滯不前或無法轉化為另一種高級模式的現象。[美]杜贊奇:《文化、權力與國家——1900—1942年的華北農村》,南京:江蘇人民出版社,2003年,第51頁。那么如何步出此種悖論(或者說鄉村司法的“內卷化”現狀)便成為問題的關鍵。

研究鄉村司法的傳統理論由于將注意力過分地集中于鄉村人民法庭所處的社會環境以及強調對鄉村司法的理解,而忽略了鄉村人民法庭本身的問題,因而鄉村司法的“內卷化”問題被掩蓋在了對其表示“理解”的論述中,法律程序在這些論述中亦成為無足輕重的或者不適宜的事物。然而如果從本體論的角度出發,便會發現鄉村司法之所以會出現“內卷化”的狀態,一個最核心的原因恰恰是因為在鄉村司法中,剛性的法律程序被普遍柔性化了。因為一方面人民法庭辦理案件愈漸脫離實質性的處理方式,轉而主要以形式化的方式處理案件,另一方面防止法官在形式化的處理中擅斷的程序規則卻被柔化,那么法官在處理案件中的任意和濫權便成為必然。因此在鄉村司法中重新重視程序的保障作用勢必成為走出悖論的必由之路。理由主要有下:

一是傳統鄉村(基層)司法的法社會學研究最初是作為對自上而下的“規劃式”法制現代化的反思而產生的,因此其不可避免地帶有“矯枉過正”特點;

二是許多研究鄉村司法的法社會學文獻幾乎無意識地接受了法社會學研究的傳統范式,即強調對鄉村司法予以“理解”,而對以正當程序為核心的現代法治在鄉村社會中的適應性持懷疑態度,而且類似的研究范式還對法律程序作了非常狹隘的界定,[1]在一些文獻中程序正義往往成為形式正義、繁文縟節的代名詞,實際上法律程序有著豐富的價值和內涵,程序正義也不僅僅是實質正義的對立物,而是對形式化和實體化的揚棄。季衛東:《法律程序的形式性與實質性》,《北京大學學報(哲學社會科學版)》2006年第1期,第109—131頁。并以此作為否定其在鄉村司法中之存在價值的理由;

三是鄉村司法并不是一個固定不變的范疇,隨著時代的發展,鄉村社會處于持續變化之中,鄉村人民法庭自身亦處于轉變之中,在對待鄉村司法的程序問題上也應該適應這種變化,而不是先入為主地否定其必要性和可行性。

當然,提出以強化程序保障的方式克服當前鄉村司法“內卷化”的矛盾,并不意味著回到傳統法治論者的老路上,對鄉村社會結構及其糾紛的特殊性視而不見,而是強調在對鄉村社會及鄉村司法予以充分理解的基礎上,為了防止因程序過分柔化而造成的權力擅斷和裁判的任意性,而建立起最低限度的程序保障。至于何謂最低限度的程序保障,是一個有待進一步深入探討的命題,但是保障法官的中立性、廉潔性及交涉的合理性、公正性應是努力的主要方向,囿于篇幅和能力的限制,本文對此不再一一展開。實際上,就本文的初衷而言,將鄉村司法的程序保障問題予以“問題化”是其首要目的。

最后,有必要說明的是,本文的分析主要建立在錦鎮人民法庭這一個案的基礎上,因此其亦無法回避個案研究所共同面臨的一個理論難題,即“小地方,大論題”的研究進路如何避免以偏概全的局限性。本文無意于過多陷入這一方法難題的討論,但作為本文的結尾,可以借用格爾茨的方法論思想表達筆者對這一問題的基本立場:

“研究的地點并不是研究的對象。人類學家并非研究村落(部落、小鎮、鄰里……);他們只是在村里研究。你可以在不同的地點研究不同的東西……但是,這并沒有使那個地點變成你正在研究的東西。我在摩洛哥的偏僻省份和印度尼西亞研究的問題,和其他社會科學家們在更為中心的地區所研究的問題是相同的……并且得出大致相同的結論。當然可以加上另一個層次——這個層次在現今社會科學強調判斷并解決的氣氛中極為重要;但僅此而已。”[1][美]格爾茨:《文化的解釋》,韓莉譯,南京:譯林出版社,1999年,第29頁。

(初審:巢志雄)

[1]作者張青,男,云南大學法學院博士研究生,研究領域為刑事訴訟法學、司法制度,代表作有《鄉村司法的社會結構與訴訟構造》、《刑事訴訟的立法模式與立法技術批判》、《社會學視野中的鄉村司法運作邏輯》等,E-mail:zhangqing-418@163.com。

遵循學術慣例,本文涉及的法庭及地名、人名均為化名。本文有關錦鎮人民法庭的材料來源于2011年7月至9月間筆者在錦鎮人民法庭的實證調查。