基于兩階段信息甄別的公共服務外包最優報酬機制研究

胡 蘭,劉征馳

(湖南大學經濟與貿易學院,湖南 長沙 410006)

1 引言

在委托代理理論中,信息甄別是避免逆向選擇問題的有效手段之一[1]。王刊良[2]等研究了采購企業的供應商選擇問題,結果表明通過設計具有不同報酬給付辦法的供貨合同讓供應商選擇可以幫助采購商判斷供應商的真實類型。郭焱[3]等研究了企業和戰略聯盟中的信息甄別問題,結果表明高效的企業家或者盟友,更樂于選擇高強度激勵、低固定補償的合同和選用風險較小的項目。這些文獻對代理人的甄別普遍局限于代理人的能力而忽略了代理人的合作意愿及履約態度等主觀因素。在實際操作中,代理人的能力可以通過有關資質證書及服務經驗等表現出來,所以從某種程度上來講被研究者忽視的代理人主觀態度實際上才是信息甄別過程中的難點及重點所在。盡管近年來也有少數學者開始意識到甄別代理人的真實合作動機及合作意愿對避免逆向選擇問題的重要性[4-5],卻沒有得到學界的廣泛重視。

隨著實踐的發展,部分學者對報酬機制在公共服務外包承包商選擇中的運用也進行了探索性的研究。薩瓦斯[6]指出政府對合同付款方式的規定能從一定程度上激勵良好的績效并應付不確定因素。Jensen[7]等指出在競爭性招標中,如果政府一味將合同授予價格最低的競標者,將增加中標企業在后續階段敲竹杠的可能性。黃錦榮[8]等指出政府通過招標甄選承包商時,如果承包價格設定得過低將使優質的供應商被排除出競標。徐姝[9]指出政府可以為承包商提供與其外包執行結果高度相關的報酬來鼓勵高質量的外包商投標,以降低誤選承包商的風險。從這些研究來看,學者們已經認識到包括招標價格以及報酬給付方式等在內的報酬機制對公共服務承包商選擇的重要意義,并給政府的行動指明了大致方向。但總的說來,這些研究大都從公共管理角度展開,而很少站在委托-代理理論角度來分析相關問題。由于是定性研究,這些研究普遍不夠深入,如Jensen、黃錦榮等雖認識到了外包合同價格設定的重要意義,但是并沒有給出外包合同價格設定的具體標準,而徐姝雖然提到了政府可以通過報酬設計降低逆向選擇風險,但對于這種報酬機制到底具備怎樣的特征等均沒有給出進一步的答案。

鑒于此,本文從公共服務外包中的逆向選擇問題出發,將承包商的合作意愿也納入到承包商私人信息的范疇,建立起利用“招標價格上限”及“報酬給付方式”兩個基本報酬工具來對承包商類型進行綜合考量的信息甄別機制。與其他甄別機制不同,這種機制由于在特定的政府招標背景下產生,所以具有明顯的兩階段特征。政府通過對招標價格上限的合理設置可以實現對承包商的初步甄選,而通過報酬給付方式的合理設計則可對剩余競標承包商進行進一步的甄別,最終實現招標過程中的承包商正確選擇。

2 公共服務外包中的逆向選擇問題分析

2.1 公共服務外包逆向選擇問題的成因

在公共服務外包中,這種由簽約前信息不對稱而造成的逆向選擇問題比一般委托代理關系表現得更為嚴重和突出。

首先,公共服務外包的特殊性使得承包商在爭取政府合同時有更強烈的隱藏信息動機。在公共服務外包中,由于政府一方面必須保證公共服務的持續供應,而另一方面又面臨著重新選擇承包商的轉換成本風險[9],所以一旦公共服務外包關系建立,政府與特定承包商的解約將存在事實上的困難[8]。此外,公共服務的直接消費者是公眾而非發包方政府,這使得政府對服務產品質量信息掌握的難度加大[10],也讓承包商通過減少投入、降低公共服務質量來獲得凈收益提高的做法成為可能。在政府解約困難及服務質量信息不足的特點下,公共服務承包商一旦與政府簽訂合同,就意味著其在獲得合同約定的價格外,還有巨大的空間通過合作過程中的機會主義及討價還價等行為來獲得額外收益。在利益的驅使下,每個承包商為贏得外包合同,都有著偽裝成“優質”承包商的強烈動機。如低服務水平的承包商可能宣稱自己是高水平的服務商,而短期合作意愿的承包商可能偽裝成長期合作意愿的承包商。

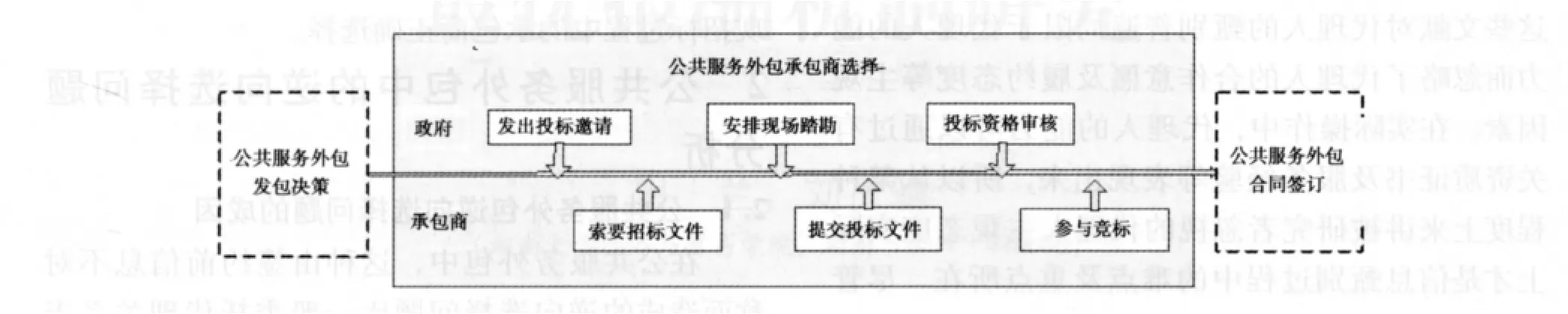

其次,政府現有的承包商甄別機制具有明顯的不足。目前,政府對公共服務外包承包商的選擇往往必須通過公開招標進行[11],如圖1。表面上看,政府通過對投標人資格的規定、對“是否擁有相關服務資質”、“相關服務經驗的多少”等顯性指標的考察及競標機制的設置充分保證了公共服務外包的質量最優和成本最少。但實際上,這種選擇機制存在明顯的漏洞。首先,政府無法對承包商的合作意愿等隱藏信息進行有效考量,而合作意愿直接關系到承包商對待此次外包的重視程度和投入的多少,是決定公共服務質量的關鍵因素。其次,競標中對承包商報價的過度重視,既不利于政府將甄選的重心放在承包商的服務能力上,又助長了承包商通過減少必要投入來獲得價格優勢的行為,也不利于公共服務質量的保證。所以,政府在現有甄選機制下挑選出來的“優質”承包商,可能只是“顯得”最優的承包商,而非真正意義上最優的承包商。

圖1 招標制度下的公共服務外包承包商選擇流程

在承包商隱藏信息和政府甄別機制乏力的共同作用下,逆向選擇問題極大阻礙了公共服務外包實踐的發展。

2.2 兩階段信息甄別的公共服務外包報酬機制構建

在公共服務外包競標中,如果“說謊”給承包商帶來的不是收益的增加而是減少,則所有理性的承包商都會選擇如實向政府匯報自己的真實類型。承包商對收益的關注,為我們解決公共服務外包中的承包商選擇問題打開了一條新思路:政府可以設計一組具有不同報酬機制的公共服務外包合同供不同類別的承包商選擇,然后根據承包商的選擇結果判斷他們的真實類型。

對于通過招標確定公共服務外包承包商的政府而言,其在選擇承包商過程中可以利用的報酬工具主要包括招標價格上限和報酬的給付方式。逐一運用這兩個報酬工具,政府能夠實現對承包商的信息進行兩次甄別,并大大降低逆向選擇的風險。

首先,合理設定的招標價格上限能夠實現對承包商的初步篩選。盡管在普通的投標邀請中,政府除對承包商所應具備的基本條件進行約束外也需就招標的價格上限進行說明。但初衷往往只是為了使競標得以在預算范圍內展開,而非將其作為一種切實的甄別工具而加以有效利用。事實上,通過合理設置招標價格上限,政府能夠將有資格參與競標的承包商進一步的限定在成本控制能力達到一定標準的合格公司范圍內。在招標前,政府應對潛在承包商所在的市場進行充分細致的考量以了解行業的平均成本情況,并據此將招標價格上限確定在能使符合條件的承包商數量保持在既能保證一定程度上的競爭又不至于因為門檻太低而出現魚龍混雜局面的水平上。初次篩選,使得只有滿足承包商基本資格條件并且能夠將公共服務供給成本控制在一定水平的高能力承包商才能進入到公共服務競標階段。

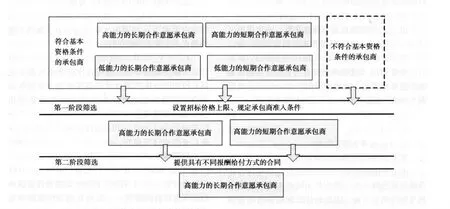

然后,有效設計的報酬給付方式能夠實現對承包商的進一步甄別。政府通過對投標人資格及招標價格上限的規定,使得順利通過第一階段篩選并進入到競標環節的承包商在公共服務供給能力上有了一定保障。從某種程度上來講,這些承包商最終提供的公共服務質量高低與否主要取決于其對外包關系的重視程度及投入的多少。所以,在公共服務的競標中,政府應將甄別重心放在承包商的服務態度而非價格優勢上。長期合作意愿的承包商希望與政府建立長期的合作關系,為贏得長期合同,其履約時會盡可能提供優質服務,以取得長遠利益。而短期合作意愿的承包商追求單次合作的效用最大化,因而會在提供服務時盡可能減少投入,從而降低公共服務的質量。在融入獎懲機制的報酬給付辦法下,即便是獲得相同的合同價格,長期合作意愿承包商最終會因為提供了更為優質的服務而獲得比短期合作意愿承包商更多的報酬。因為害怕懲罰,短期合作意愿的承包商可能寧愿接受一個低水平的固定報酬支付合同而放棄具有較高獎勵和懲罰系數的績效合同。所以,通過設計具有不同報酬給付方式的合同,政府能夠從服務能力達到一定標準的承包商中進一步篩選出具有長期合作意愿的承包商, 如圖2。

圖2 兩階段信息甄別的公共服務外包報酬機制

3 最優報酬機制分析

上述分析為我們利用報酬機制對承包商私人信息進行甄別提供了思路和框架。但是,招標價格上限應該設置在怎樣的水平才能保證既實現成本的節約,又不至于將合適的承包商排除出競標?在合同價格未知的情況下,能夠讓公共服務承包商“說真話”的最優報酬機制又具有哪些特點?對這兩個問題的回答有待于模型的進一步推導。

本文以經典的信息甄別模型[4]為基礎,根據政府在公共服務承包商選擇過程中的特殊性對經典模型進行改進,如將委托人假定為非理性人、將政府的預算約束引入到報酬機制的約束條件等以使推導符合公共服務外包的現實。

3.1 模型基本假設

假設1:市場上有1家政府,N家潛在的公共服務承包商,其中政府是非理性人而承包商均為理性人。

政府是非理性人主要表現為政府在招標中并不像普通理性人一樣只追求成本的最小化,而一味將合同授予報價最低的競標承包商。承包商是理性人的假設則決定了在給定條件下公共服務承包企業會做出自身利益最大化的理性決策。

假設2:根據服務態度和服務成本兩項指標,將承包商類型表示為 (i,j)(i,j∈ {1,2})。其中,i=1表示長期合作意愿,i=2表示短期合作意愿;j=1表示低成本,j=2表示高成本。i,j都是承包商的私人信息。

假設3:αi表示承包商所提供的公共服務達到政府合同規定的質量標準的概率。長期合作意愿的承包商愿意為公共服務質量的提升付出更多的努力,所以其提供的服務達到政府要求的概率高于短期合作意愿的承包商,即α1>α2。

假設4:表示承包商在公共服務供給上所耗費的成本,低成本承包商耗費的成本比高成本承包商低,即c1<c2。

假設5:W表示政府在某項公共服務外包中的預算,w表示該項公共服務外包的實際合同價格,A表示政府在公共服務招標中所確定的招標價格上限,且有w≤A≤W。

3.2 模型建立

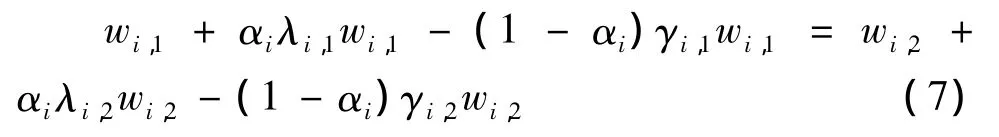

為甄別承包商的真實類別,政府提供包含一定獎勵和懲罰系數的合同(w,λ,γ),其中w為固定的合同價格,與公共服務外包的結果無關;λ,γ分別為獎勵系數和懲罰系數,是政府在外包驗收時根據實際的合同執行情況在合同價基礎上給予承包商的一定比例的獎勵和懲罰,且w>0,λ,γ≥0。據此,為(i,j)類型承包商提供的合同為(wi,j,λi,j,γi,j)。

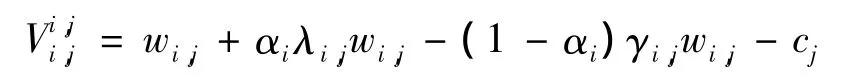

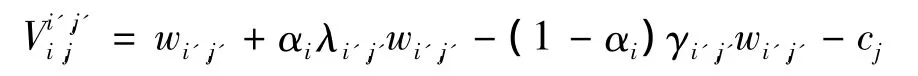

在特定報酬機制下,記(i,j)類型承包商如實聲明自身類型所獲得的效用為Vi,ji,j,則

記(i,j)類型承包商聲稱自己為(i',j')類型 ((i',j')≠ (i,j))時,所獲得的效用為Vi',j'i,j,則

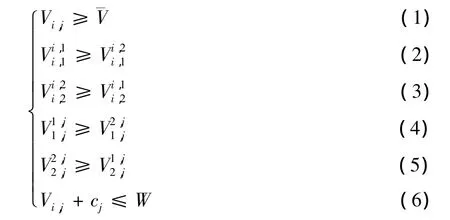

為使(i,j)類型的承包商在公共服務招標中如實匯報自身類型,則最優報酬機制必須同時滿足參與約束、激勵相容約束以及政府預算約束:

其中,ˉV為承包商的保留效用。

由于承包商如實匯報自身類型包括不同合作意愿的承包商不相互模仿和不同成本的承包商不相互模仿兩個方面,因此最優報酬機制所必須滿足的條件可以進一步的記為

式(2)、(3)表明相同合作意愿但不同成本的承包商不相互模仿,式(4)、(5)表明相同成本但不同合作意愿的承包商不相互模仿。

由(2)、(3)得

由于最優報酬機制必須滿足參與約束,且c2>c1,所以有

即在最優報酬機制下,政府給予不同成本承包商的報酬相等,且等于ˉV+c2。由于承包商通過衡量政府給出的報酬以及自身成本情況決定是否參與競標。當政府將招標價格上限A設置在A<ˉV+c2水平時,所有成本為cj>c2的承包商獲得的凈效用小于其保留效用;當A=ˉV+c2時成本為cj=c2的承包商剛好獲得保留效用。所以,為使成本為cj>c2的承包商退出競標,使cj≤c2的承包商參與競標,則政府招標價格上限應正好設置在ˉV+c2水平,即A=ˉV+c2。

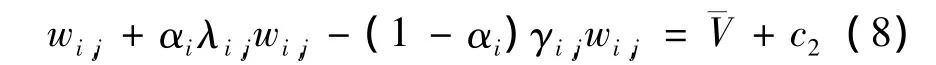

進一步的,由 (4)、(8)可得

由于α1>α2,且w>0,λ,γ≥0,要使上述不等式小于等于號成立則有

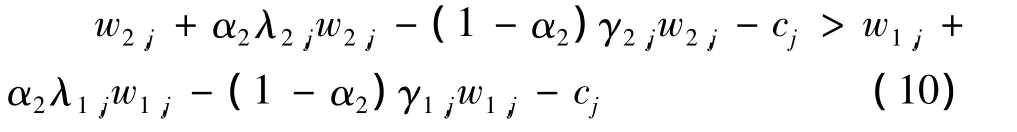

為贏得政府好感,短期合作意愿承包商往往具有較強的動機隱藏自身的真實類型,故可將短期合作意愿承包商如實匯報自身類型的條件由(5)進一步強化為

同理,由(8)、(10)可得

由 (9)、(11)可知,政府向短期合作意愿承包商僅支付合同價格w,而向長期合作意愿承包商則提供具有獎勵和懲罰系數的合同。

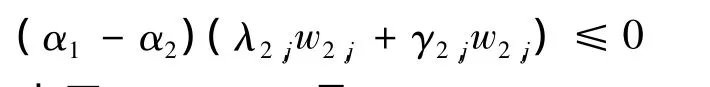

此外,由于政府行為的特殊性,其在報酬機制設計,尤其是在獎勵系數的選取過程中,必須保證獎金支付在其預算范圍內。當政府給長期合作意愿承包商設置的獎勵系數和懲罰系數分別為λ1,j和 γ1,j時,政 府 給承 包 商的 報酬為w1,j+α1λ1,jw1,j-(1-α1)γ1,jw1,j。但是,這是當承包企業成功概率為α1時政府的期望支付。一旦承包企業達到政府預先設定的獎勵標準,那么政府所面臨的實際支付為w1,j+λ1,jw1,j而非w1,j+α1λ1,jw1,j-(1-α1)γ1,jw1,j。所以為使政府在最大程度上不超過預算,最優報酬機制所滿足的條件須進一步的擴展為w1,j+λ1,jw1,j≤W,化簡得

綜合 (8)、(9)、(11)、(12)可知,在逆向選擇背景下,政府為甄別承包商真實類型而設計的最優報酬機制應具備如下特征:

3.3 模型結論及應用

通過上述模型分析,本文得出如下兩個主要結論:(1)對于招標價格上限的確定而言,為把所有cj>c2的承包商排除在競標之外,政府的招標價格上限應設置在ˉV+c2水平;(2)對于報酬給付方式的設計而言,政府給予短期合作意愿承包商的合同僅有固定的報酬w,而給予長期合作意愿承包商的合同既具有固定報酬w還擁有一定的獎勵和懲罰系數,且政府在報酬設計過程中的獎勵空間明顯受到預算的限制。

進一步的,以上模型結論可直接應用于政府公共服務外包承包商選擇的實踐中。以廣州市內某公園的衛生清潔服務外包為例,為甄別承包商的真實信息,采購方政府在現有甄別機制之余還可充分發揮報酬機制的作用。首先,在投標邀請的擬定過程中,除對投標人資格進行說明外,采購方政府可以改變將招標價格上限簡單設定在預算水平的做法,通過充分調查廣州市內清潔服務承包商的平均成本情況并參考政府過去自己提供清潔服務的成本情況,確定出招標價格上限ˉV+c2的具體數值。在模型中c2是高成本承包商的成本,在實踐運用中則可理解為政府所能夠容忍的進入競標的承包商成本的最大值。然后,在公共服務外包的競標中,政府在常規程序之余,還可充分關注競標承包商對于不同報酬給付方式的態度。在這里應該至少設計兩類合同供承包商進行選擇:一類合同中的所有報酬均作為固定報酬進行支付,而另一類則具備一定的獎懲系數,如規定“若承包商在定期的公園衛生檢查中服務質量被評定為‘差’的次數超過兩次則給予承包商合同價格百分之三的罰金,若服務均符合政府要求則給予承包商合同價格百分之五的獎金”等。在操作過程中,政府可根據實際的財力情況靈活設置獎勵和懲罰系數的大小。通過將報酬機制融入到現有的招標甄選機制中,發包政府能夠盡可能避免逆向選擇問題的發生,并顯著提高公共服務外包成功的概率。

4 結束語

本文從報酬機制設計的角度為政府解決公共服務外包中的逆向選擇問題提供了有益參考。當然,上述研究也還存在一定的局限性。在政府報酬給付方式的設計中,本文采用的是集合同價格、獎勵以及懲罰于一體的報酬機制。而在實際生活中,可供政府選用的報酬機制遠遠不止這種類型,如政府可以設計沒有初始支付但有較大獎勵的報酬合同,也可以設計對公共服務合同價格進行分期支付的報酬合同。不同報酬機制在承包商信息甄別方面效果有何差異,是值得進一步研究的問題。

[1]Esponda I..Behavioral equilibrium in economies with adverse selection[J].American Economic Review,2008,98(4):1269-1291.

[2]王刊良,孫利輝,王龍偉.一類供應商逆向選擇問題的報酬機制研究[J].系統工程理論與實踐,2002,(9):59-62.

[3]郭焱,張世英,郭彬.戰略聯盟伙伴選擇的契約機制研究[J].系統工程學報,2004,(5):477-481.

[4]程志波.信息不對稱下海外高層次科技人才選聘的逆向選擇風險與規避[J].科技進步與對策,2011,(10):145-149.

[5]王陸玲.非對稱信息下服務外包合作商選擇的研究[D].長沙:湖南大學,2011,(5).

[6]E.S.薩瓦斯.民營化與公私部門的伙伴關系[M].北京:中國人民大學出版社,2002,(6).

[7]Paul H.Jensen,Robin E.Stonecash.The Efficiency of Public Sector Outsourcing Contracts:A Literature Review[J].Journal of Economic Survey,2005,19,(5):767 -787.

[8]黃錦榮,葉林.公共服務“逆向合同承包”的制度選擇邏輯——以廣州市環衛服務改革為例[J].公共行政評論,2011,(5):100-120.

[9]徐姝.政府公共服務外包中的風險管理研究[J].中國行政管理,2011,(6):54-57.

[10]劉征馳,易學文.引入公眾評價的公共服務外包質量控制研究——基于雙重契約的視角[J].軟科學,2012,(3):78-82.

[11]陳菲.公共部門服務外包的動因、對象及運作模式探析[J].北方經貿,2006,(5):14-16.