論譯者規范及其研究途徑

羅列

(西南財經大學經貿外語學院,四川成都 611130)

論譯者規范及其研究途徑

羅列

(西南財經大學經貿外語學院,四川成都 611130)

翻譯規范作為描述翻譯學的重要概念,拓展了對翻譯現象的認識,而其不足在于忽略了譯者的主體性。翻譯規范具有文化特性、不穩定性和多樣性,這為譯者的個性化選擇提供了基礎。譯者的選擇是形成不同規范競爭力強度的重要組成部分,也是推動翻譯規范發生、形成和演變的重要力量。本文提出并論述了譯者規范的概念,在整合現有翻譯規范研究成果的基礎上,探討了描述譯者規范的途徑和方法,用以分析譯者主體實然發生的翻譯行為,以及與翻譯規范之間的互動。

譯者規范;翻譯規范;研究途徑

1.0 引言

規范這一概念自20世紀70年代被引入翻譯研究,經圖里(Gideon Toury)、切斯特曼(Andrew Chesterman)及赫曼斯(Theo Hermans)等學者的闡發和應用,成為描述翻譯學的重要概念和分析工具。翻譯規范研究強調運用描述性研究方法,盡可能客觀地對現實發生的翻譯現象進行描述和解釋,推動了翻譯研究描寫范式的發展。然而隨著國內外翻譯規范研究從理論到實證的不斷拓展,翻譯規范現有研究的不足也逐漸引起學者注意,其中最為關注的是譯者主體與翻譯規范之間的關系(Sch?ffner,2007;Robinson,2009)圖里的規范論比較強調規范對譯者的規約力,而對譯者的主體性有所忽略。“在翻譯研究中,規范的概念固然重要,但與之相關的主體意識同樣不容忽視”。(孫藝風,2003:8)任何翻譯規范形成和演進的過程,都離不開譯者主體的參與和推動,翻譯規范總是需要通過譯者的內化和接受才能發揮作用。隨著對翻譯規范研究的進一步深入,譯者主體性和翻譯規范之間關系越來越受到研究者的重視。

2.0 翻譯規范的文化特性、不穩定性和多樣性

圖里認為規范具有兩大特性,即社會文化特性和其本質上的不穩定性。在論述規范的社會文化特性時,圖里認為無論某一規范的具體內涵是什么,絕對不存在(在同一程度上,或者根本就沒有)某一規范要適用于社會所有層面的需求,更無必要或者可能性讓某一規范適用于不同文化。規范的重要性是由其所在的系統所賦予的,而各系統之間存在差異,即使外在行為表現相同。在論述規范的不穩定性時,圖里指出規范的不穩定性并非是其存在內在的缺陷,而是規范的本質使然。有時規范變化相當快,有時變化慢,然而無論其變化速度的快慢,然而翻譯規范根本性的變化,往往需要經過人的一生才覺察出來。(Toury,2001:62)翻譯規范的文化特性和不穩定性,與目標語文化與源語文化之間的關系以及目標語文化系統內部的多層次性相關,由此衍生出翻譯規范的另一個特征,即多樣性。

縱觀中西翻譯史上大規模的翻譯活動,其發生多基于目標語文化內在需求的驅動。但目標語文化并非是一個統一的整體,而是由不同文化階層和力量結集在一起形成的復雜集合體。在特定社會歷史文化語境中,本土文化與域外文化力量對比的差異和變化,會影響本土文化的心理機制,以及對待異域文化的態度,從而形成該時代對翻譯特定的需求和認識,即目標語文化會形成時代主流的翻譯需求。但即使在同一歷史時期,因目標語文化中不同政治文化力量對自我和他者在認識上的差異,會形成多元的翻譯需求,在主流的翻譯需求之外,非主流的需求一直相伴存在。且主流需求和非主流需求的地位也處于流動和變化之中,即目標語文化對域外文化的需求不是一元統一的,需求的方面也非恒定不變,在任何歷史時期都會存在多元的翻譯需求。在目標語文化不同的翻譯需求驅動下,催生了多元翻譯規范的交織共存。翻譯規范的多樣性與其社會文化特性和不穩定性相生相息。

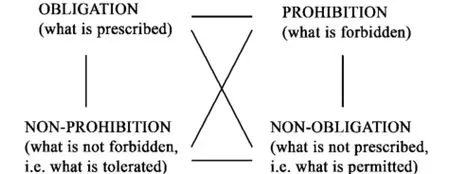

圖里認為,總體上一個文化內部并存三種類型相互競爭的規范:一類居于系統的中心地位,引導著“主流”的翻譯行為,處在邊緣的是余留的舊有規范和新規范的萌芽。(Toury,2001:62-63)圖里從時間特性上區分了過時的、入大流的和進步的三種規范;根據力量的強弱圖里認為規范處于相對絕對的規則(rules)和純粹個性(idiosyncrasies)之間,形成一個成級差的連續體。(Toury,2001:54)赫曼斯繪制了規范“規約力形態”(modalities of normative force)圖,來揭示規范之規約力的相對強度,呈現各種力量模式之間的相互關聯(Hermans,1996:33):

圖1 Modalities of normative force

赫曼斯認為規范的規約力有四種形態:義務、禁律、許可和容忍,并對每種形態進行了進一步的細化。“總體而言,越具有寬容度的規范其柔韌性也越強,因此對環境變化更容易開放地進行重新闡釋和調整。而規約力更強、更普遍的規范隨著時間會變得穩定,最后被制度化和固化。”(Hermans,1996:34)。赫曼斯從規約力的相對強度上分析了規范的多樣性。無論從歷時的還是共時的角度,多樣性作為規范的典型特性可以在不同層面上展現。

“在一個龐大、社會階層結構和分層復雜的社會里,各種不同而又相互交織、相互沖突的規范同時多元共存。規范的多樣性同時也是孕生潛在變化因素的主要源泉”。(Hermans,1996:36)翻譯規范的多樣性一方面可以彼此之間相互補充,形成特色各異的翻譯文化和文本,滿足目標語社會對域外文化多維度、多層面的需求,同時也會帶來不同規范之間的競爭,寬容度較高的規范因其規約力相對較弱,往往容易滋生出偏離主流、甚至具有顛覆性質的新規范萌芽,并逐漸打破原有規范的穩定格局,形成非主流對主流、邊緣對中心地不斷侵越與爭奪。因此翻譯規范并不穩定,總是處在不斷變化之中。

3.0 翻譯規范與譯者主體

語言學范式的翻譯研究把翻譯看作兩種語言符號的轉換,翻譯涉及的是文本之間或者不同語言系統之間的關系,譯者的功能是實現二者之間的對等轉換,強調原文中心的觀念,譯者作為社會文化主體的復雜性被忽略。“當今的翻譯越來越被看作是在交際和社會文化語境中發生的復雜交流行為,這要求將譯者作為社會存在全面納入討論”(Hermans,1996:26),譯者主體的翻譯活動并非只涉及雙語轉換的過程,還有譯者對原本的選擇,其翻譯作品的出版和接受。為實現其翻譯活動,譯者必須和其他社會存在發生互動,如贊助人、讀者、評論家、各種相關機構等等,在各種不同的文化目的和興趣之間溝通與協調,實現各種不同維度的期待。

在特定歷史語境中,多元規范的共存為譯者的個性化選擇提供了可能。譯者主體與翻譯規范之間存在互動關系,一方面譯者的活動和決定會受到翻譯規范的影響和制約,在規約力極強的規范,如禁律面前,選擇什么源語作品來翻譯,如何翻譯原作中與目標語文化相沖突的異質信息,會受到相當的控制,如果背離這樣的強勢規范,可能會導致翻譯作品無法出版,甚至譯者可能會遭到詰難。因此,有些決定不是譯者主體可以掌控和隨意違反的;但另一方面“規范并不排除偏離規范和個體的獨特行為。何種規范由誰來打破取決于規范的本質和強度,以及個體的動機”。(Hermans,1996: 31)譯者并不是完全被動受制于翻譯規范,任何翻譯規范的發生和形成都離不開譯者主體的參與,而對規范的遵循或打破與譯者的翻譯目的息息相關。出于各自的目的,譯者對規范的選擇、內化、遵循或者偏離,會作用于翻譯行為的每個環節,譯者的選擇是形成不同規范競爭力強度的重要組成部分。譯者的選擇和決定有與主流規范相一致的一面,同時也會存在譯者個性化的選擇,造成對主流規范的偏離。譯者在遵循和打破既有規范之間做著選擇,譯者個性化的選擇會逐漸改變不同規范之間力量的對比,消解既有中心和邊緣疆界的劃定,參與并推動翻譯規范的變化過程。

4.0 譯者規范的提出

在傳統翻譯研究中,譯者一直處于“隱形”狀態,其主體性被遮蔽,文化地位被邊緣化。翻譯研究中的“文化轉向”開啟了描述性的研究方法,研究重點從以原文為中心轉為以目標語為導向。圖里的翻譯規范研究,從方法和內容上都極大拓展了翻譯研究的范圍,但研究者們也紛紛指出其不足之處,比較集中提出了規范論對譯者主體研究的忽視。其實圖里意識到譯者并非在規范變化中都是被動的,他認為規范是“主體間性因素”(intersubjective factors)(Toury,2001:54),可見譯者主體是構成翻譯規范不可或缺的因素。但圖里把更多關注點放到了規范對譯者的規約方面,對譯者如何參與推動規范的變遷沒有系統論述,“回避了對翻譯過程中譯者主體及其主體性的考察”(張思潔,2004:64),此外,也對意識形態和權力等因素在規范的生成和變化過程中的作用少有涉及。圖里的描述翻譯學研究模式“重視的是整體方案與結構,而不是個體行為者”,而“人類行為人不能僅僅只作為專業人員來描述,同時也必須作為社會化的個體來描寫”(Meylaerts,2008:91),將譯者及其翻譯活動僅作為一個宏觀的整體來看待,容易導致將譯者作為籠統的抽象概念,作為靜態的對象來考察,而忽視譯者因個體差異形成的動態和不斷變化的個性化選擇,以及由此可能形成的譯者亞群體的翻譯規范。

規范作為描述翻譯研究的重要概念,強調對目標語文化中的翻譯活動和翻譯文本進行語境化地研究,對于翻譯史中客觀存在的翻譯現象具有較強的解釋力。在目標語文化為導向的翻譯研究范式中,“要探究譯作的形成,規范是必不可少的,規范也能對某特定譯作在目標語文化中的地位進行描寫,但卻無法揭示譯者選擇背后的動機”(Yannakopoulou,2008:7),無法對譯者的主觀選擇和偏離規范的翻譯實踐進行系統地有效描述。隨著翻譯規范研究的發展,對譯者主體研究的需求提上日程。切斯特曼認為翻譯研究的發展趨勢之一是“研究興趣從翻譯的研究(translational studies)(強調譯作本身)擴展到譯者研究(translatoral studies)(強調譯者及其決定)”(Chesterman,1998a:201),皮姆(Anthony Pym)在翻譯史研究中提出譯者是歷史知識的核心,認為“只有通過譯者以及與譯者相關的社會人員(委托人、贊助人、讀者)才能理解為何在特定歷史時間和地點會出現譯作”(Pym,2007:xxiii),譯者主體的研究意義不斷得到強調。

譯者和規范之間并非單向受制約與制約的關系,“譯者意識到特定領域中的規范,僅僅是譯者在作翻譯決定的過程中需要考慮的因素之一。要找到譯者行為背后的動機線索,需要考慮譯者整個的個人行動軌跡”。(Yannakopoulou,2008:8)譯者的行為和決定并非僅受規范的影響。圖里的規范論注意到了主體因素,但在分析翻譯規范的框架中,“譯者與規范之間,個體與整體之間,行為人與結構之間,彼此之間關系的概念化尚不充分”。“在規范作為擬人化的整體層面和譯者作為個體層面之間(這里是一種假設結構)一直存在張力(常常是隱性的)。在方法論上,這意味著要對規范概念化、對定義整體結構概念化,就需要對譯者進行概念化,將規范‘背后’的主體概念化,以及將二者之間的關系概念化。”(Meylaerts,2008:91-92)國外有學者提出將譯者思維習慣(habitus)這一概念納入翻譯規范研究(Simeoni,1998; Sela-Sheffy,2005;Meylaerts,2008;Yannakopoulou,2008),強調回到譯者內部,探討譯者的主動性與自發性,來描述和解釋譯者的行為。譯者的思維習慣促成了翻譯規范的形成和變化,而翻譯規范又促使特定文化語境中譯者思維習慣的生成。“此概念與翻譯規范概念相對應,并能對翻譯規范概念進行補充”(Sela-Sheffy,2005:2),“動態及多元的思維習慣概念有助于解釋在維護規范或者規范變遷中,譯者所發揮的作用”。(Meylaerts,2008:101)譯者思維習慣和翻譯規范二者之間是相互依存、相互建構的關系,“沒有思維習慣將之具體化的規范,與沒有規范的思維習慣一樣沒有意義”。(Simeoni,1998:33)雖然譯者思維習慣這一概念開啟了新的研究視角,但由于思維習慣這一概念的復雜性,目前對其探討“在很大程度上還停留于將其認作是一種寬泛意義上富于啟發性的觀點,而不能構成具體的、可操作的假設”。(邢杰,2007:13)而圖里、切斯特曼和赫曼斯的翻譯規范研究中雖然沒有明確使用譯者思維習慣這類概念,也沒有充分探討譯者主體之于翻譯規范的重要性,但均意識到譯者與翻譯規范之間存在密切關聯,且他們對翻譯規范的分類中,譯者隱含在其中,此外他們還提出了描述翻譯規范行之有效的方法。鑒于此,筆者提出譯者規范這一概念,綜合運用現有翻譯規范的描寫方法,將譯者放描述的中心,分析在特定社會文化語境中譯者的選擇行為,并探討譯者與翻譯規范之間的互動關系。譯者規范與譯者思維習慣的共同之處,在于二者均專注于譯者主體對翻譯行為的選擇和決定作用,與翻譯規范之間皆為相互建構的關系;不同之處在于譯者思維習慣更強調每個個體譯者作為自我的存在,對規范的違背,而譯者規范則更側重對譯者亞群體翻譯選擇行為的描述,既包括對規范的內化和遵循,也包括對規范的偏離甚至違背。對歷史中翻譯規范的描寫如果脫離了對譯者主體的研究,就容易流于宏大,失去對其中共存的多元規范的充分認識。作為翻譯活動的主體,不同譯者群體個性化的選擇改變著多元規范之間力量的對比,參與著翻譯規范的建構。只有充分描寫了不同譯者群體所實踐的“實然”(is)規范,才能重構該歷史文化語境中翻譯規范的在場。

譯者規范是對譯者的翻譯行為和翻譯活動進行描述分析和闡釋的一個范疇,旨在觀察和描寫譯者對翻譯規范的選擇、內化、遵循或者偏離所體現出來的主體性,譯者的選擇在推動新規范的萌生及發展中所發揮的作用,并嘗試解讀譯者選擇背后的動因。因此,作為“實然”發生的譯者規范并非一個全新的概念,其實是蘊含在翻譯規范之中,是翻譯規范中最活躍的部分,連接并催化著規范與規范之間的傳承與演化。“‘應然’是‘實然’的一個子集:某些既存行為現象(在特定社會和特定時代)被看做是理想行為,因而便成為追求的模式。換言之,這些現象建立了規范”,翻譯規范與此相同,“‘應然’是從已有的‘實然’中生發的:當我們認為已有的譯者亞群體及文本體現了規范,便從中衍生出其他譯者個體和文本應該遵守的‘應然’規范”。(Chesterman,1993:12)特定譯者群體實然發生的譯者規范可能超前于主流規范,但正是這些先鋒元素會不斷打破現有規范的穩定性,在出現適時的文化土壤時,推升成為新的應然規范。當特定譯者群體實然發生的譯者規范吻合主流規范時,會增強主流規范的強度和主導地位。而特定譯者群體形成的特有的譯者規范,將形成對主流規范的補充,滋生出特色多樣的翻譯文化,滿足目標語社會不同文化群體的需求。對譯者規范的描述需要考慮多重因素:譯者個體的價值觀與其所在特定歷史文化語境所認同的主流價值觀之間的關系,二者之間的張力對譯者的翻譯觀念、翻譯行為和翻譯策略如何發生影響,譯者的主體參與是否符合或者打破當時的主流規范,是否加強或者削弱了某些規范的約束力,等等。譯者主體性要受到翻譯規范的制約,如果譯者過度逾越主流翻譯規范,可能導致其譯作不被接受的狀況,但也可能因為譯者個體化選擇的前瞻性,成為新翻譯規范的萌芽。因此也可以說,譯者規范是翻譯規范中最活躍的力量,其動態的發展與變化是影響各種翻譯規范競爭力的重要因素。

5.0 描述譯者規范的途徑和方法

歷史上的重大翻譯活動中,參與翻譯活動的譯者通常并非僅僅只具有譯者一重身份,譯者大多同時又兼具作家、評論家、哲學家、教師等多重身份。當譯者兼具多重身份時,站在特定的歷史文化語境,觀察譯者對規范的動態內化和選擇過程,是描述譯者規范的關鍵。

……需洞察這些行為人如何內化更廣大的社會、文化、政治及語言結構,這一過程具有多樣性和可變的特征,這既包括對制度結構的內化,也包括對話語結構的內化。對內化過程的洞察有利于充分了解行為人的實際立場、他們對影響制約形勢變化因素上可能發揮的作用,以及在微觀結構和宏觀結構層面他們翻譯選擇的變化。這些選擇是一個連續體,從受慣習制約的翻譯行為的特定社會——文體層面,到個體是否愿意成為譯者,均包含在其中。這些選擇既非單獨取決于個體喜好,也非完全受制于集體規范(collective norms),需要對結構與主體(structure and agency)之間的關系進行分析。(Meylaerts,2008:95)

研究者對翻譯規范的種類已經進行了不同的劃分,各有側重。圖里關注翻譯過程中的規范,從翻譯活動的發起,到翻譯文本的生成和接受,認為翻譯過程的不同階段有不同的規范在起作用,可以分為預備規范(preliminary norms)、初始規范(initial norms)和操作規范(operational norms)。(Toury,2001:56-58)切斯特曼從翻譯活動主體的角度出發,將規范劃分為產品規范(或稱期待規范,product or expectancy norms)和過程規范(或稱專業規范process or professional norms),后者又細分為責任規范(accountability norms)、交流規范(communication norms)和關系規范(relation norms)。切斯特曼認為這兩類規范涵蓋了圖里的操作規范和初始規范。(Chesterman,2000:63-70)圖里對規范分類的不足之處,在于對譯者主體因素缺乏充分重視;而切斯特曼重視主體因素,如在期待規范中對讀者因素的強調,專業規范中對譯者有明確描述。雖然切斯特曼聲稱專業規范是描述性的,“專業規范存在于譯者所屬的文化中,只要譯者內化了這些規范,這些規范就有助于解釋譯者的行為”(同上:68),但同時又強調專業規范本身的規約性,正如他所稱,他更感興趣的是“雇主在委托了翻譯任務之后,那些指導譯者工作的規范”(同上),故而在責任規范、交流規范和關系規范中對譯者行為的描述均采用“should”一詞,帶有較強的規約色彩。在闡釋專業規范與期待規范的關系時,切斯特曼認為“從譯者的角度而言,專業規范從屬于期待規范,因為專業規范決定于期待規范:任何過程規范都決定于其試圖實現的最終產品的性質”(同上:67),“專業規范解釋譯者考慮期待規范的傾向性。譯者在遵循規范的同時,也延續和強化了這些規范”。(Chesterman,1998b:92)切斯特曼的期待規范主要強調的是目標語文化中的讀者期待,專業規范描寫譯者的翻譯行為,即在讀者和譯者的關系中,切斯特曼預設了譯者行為受讀者期待的影響與制約,譯者的主體性依然是從屬的。此外,切斯特曼歸納了五種翻譯倫理模式:再現倫理、服務倫理、交流倫理、基于規范倫理和職業倫理(Chesterman,2001: 139-147),并把倫理的責任加諸于譯者,“是對譯者行動的外在規定性”。(陳志杰、呂俊,2011:62)可見譯者雖然在切斯特曼的規范中得到重視,但譯者的主體性依然是作為被規約對象來描述,譯者在翻譯規范運行過程中的被動色彩較濃,雖然申稱“譯者總是有選擇”(Chesterman,1998b:92),但對于譯者如何選擇、譯者的選擇如何與規范之間形成互動卻缺乏條分縷析的探討。

譯者規范的研究重點在于探索譯者主體如何內化規范,或者對規范形成偏離,譯者的選擇如何催生并強化某些規范,改變原有規范的格局,推動規范的變遷,尤其注重譯者亞群體的差異化選擇。因此在譯者規范的描述中,譯者是放置在翻譯行為的主動地位來加以分析的。筆者嘗試結合圖里和切斯特曼的規范分類,建立譯者規范的分析框架。切斯特曼的規范分類包含了圖里的操作規范和初始規范,卻沒有涵蓋圖里的預備規范,而預備規范中的翻譯選材方策(translation policy)與譯者主體性密切關聯。因而可以整合圖里和切斯特曼的規范分類術語,但描寫的向度以譯者主體為中心,將譯者規范分為三個層面來描述:譯者的預備規范(translator’s preliminary norms)、譯者的期待規范(translator’s expectancy norms)和譯者的操作規范(translator’s operational norms)。本文沒有選擇圖里的初始規范,因為從譯者的角度來看,對譯文充分性(adequacy)和可接受性(acceptability)的考慮,可以在譯者的期待規范中體現,而對譯文充分性和可接受性的具體實施,將在譯者的操作規范中來實現。本文也沒有選擇切斯特曼的專業規范概念,在他對專業規范的劃分中,其中的責任規范是一種倫理規范,指譯者要滿足原文作者、翻譯委托人、譯者自身、預設讀者及其他相關方面的忠實要求;交流規范是一種社會規范,指譯者應使交際的各方獲得最大程度的交流。(Chesterman,2000:68-69)這兩種規范其實貫穿譯者的整個翻譯活動,也即在譯者的預備規范、期待規范和操作規范中均有涉及,因而沒有借用專業規范這一概念作為分析工具。

選擇從譯者預備規范到譯者期待規范再到譯者操作規范的順序,來分析譯者規范,在于試圖從譯者翻譯作品這個客觀事實出發,分析譯作作為產品呈現出的規律,由此深入對譯者主體的分析,探討譯者主體如何認同或者偏離主流翻譯規范,從而成為建構翻譯規范的能動力量。這三種規范基本涵蓋了譯者翻譯行為的全過程,但該劃分并非意味著在譯者的翻譯行為中,它們之間存在彼此涇渭分明的界限,或者在翻譯行為的發生過程中是按照嚴格的時間順序來運行的。在實際主體翻譯行為的發生過程中,三種規范彼此相互關聯,存在諸多交接重合之處。例如在譯者預備規范中,譯者對源語文本的選擇傾向必定會受到譯者期待規范的影響;而譯者預備規范和期待規范將作用于譯者操作規范,影響譯本生成的過程及最終形態,同時通過操作規范來實現譯者的預備規范和期待規范。

譯者的預備規范將分析譯者的翻譯選材方策和譯者對翻譯直接程度(directness of translation)的意識。翻譯選材方策指“在特定時期和特定文化/語言中,影響譯入文本類型的選擇,或者甚至是影響對某些特定文本選擇的因素”(Toury,2001:58),這是一個描述性的概念。特定歷史文化語境中并非只有同一的翻譯選材方策在運行,而是多元翻譯選材方策共存。“或者針對文本類型(比如文學與非文學文本),或者針對人主體和組織(例如不同的出版機構),不同的翻譯選材方策適用于不同的亞群體(subgroups),二者之間的互動常常為翻譯選材方策的角逐提供了肥沃的土壤。”(同上:58)圖里的翻譯選材方策概念“與德國功能學派的翻譯綱要(translation brief)或翻譯目的(skopos)部分重合”(Snell-Hornby,2006:75),可見對翻譯選擇方策的描述試圖回答“翻譯了什么”和“為何選擇這些文本來翻譯”這兩個主要問題。本文運用圖里的翻譯選材方策這一術語,需要和規定性的翻譯選材方策相區分:規定性的翻譯選材方策通常由政府或贊助機構來制定和提倡,是譯者在翻譯行為中應該遵守的規定,具有很強的規約性;而描述性的翻譯選材方策是通過對特定歷史時期譯者對文本類型或者特定文本的選擇進行研究,描述出他們選擇的特征,并作出分析和解釋。此外也需要和翻譯策略相區分:翻譯策略側重的是文本翻譯過程涉及的翻譯方法,而翻譯選材方策與“選擇什么源語文本類型、選擇什么原文、哪位原作者及何種源語言”有關。(Baker,2004:164)翻譯選材方策的提倡和實施離不開贊助人和譯者,譯者主體并非單方面受制于贊助人的翻譯選材方策,具備相似文化身份的譯者可以形成一個譯者群體,主張和實踐具有共性的翻譯選材方策,成為多元翻譯選材方策中的一種。因而對翻譯選材方策的研究與譯者主體的研究密不可分。對譯者預備規范的描寫,側重在譯者面對特定歷史文化語境,依據自己的翻譯目的來選擇源語文本過程中體現出的翻譯選材方策。譯者的翻譯選材方策從兩個維度來描寫:譯者對作品體裁和主題的選擇。譯者預備規范的另一個層面描寫譯者翻譯的直接程度。對間接翻譯的選擇并非單純反映譯者掌握的外語語種狀況,更揭示目標語文化對待域外文化的態度。通過統計譯者間接翻譯在整個翻譯中所占的比重,譯者主體對間接翻譯的認知和認可程度,對間接翻譯是否有明確的意識,哪些語言是譯者選用的主要中介語,可以深入探討譯者選擇間接翻譯的原因。

譯者的期待規范將分析譯者對譯作功能、接受效果及其文本特征的預期。切斯特曼的期待規范側重目標語讀者的期待,而譯者在翻譯活動中首先是讀者,既是原文的讀者,也是自己譯作的一個讀者,譯者對于翻譯的目的、翻譯的功能以及翻譯應該是何模樣有自己的期待,這一期待會作用于其譯作的生產。譯者期待如切斯特曼的讀者期待一樣,會受到“目標語文化中的翻譯傳統”和“目標語平行文本的樣式”影響,也會受到經濟因素、意識形態因素以及兩種文化之間權力關系的影響(Chesterman,2000:64),但譯者對自己翻譯文本的類型及語言風格均有自己的期待,而文本呈現出的樣態是譯者期待的具體實現。“譯者頭腦中對譯作潛在效果/接受狀況的設想,是構成譯者期待的組成部分,即譯者對目標語讀者及其期待的期待。這一設想對譯者決定發揮著一定的調節作用。”(Chesterman,1998b:96)對譯者期待規范的描寫可以從譯者的翻譯目的和譯入文體意識兩個變量展開。

譯者的操作規范分析譯者在翻譯過程中如何通過文本實踐,來實現自己的預備規范和期待規范。圖里將操作規范分為母體規范(matricial norms)和篇章語言規范(textual-linguistic norms)。母體規范制約目標語語料的存在形態,在文本中的位置,以及文本的分割形式(segmentation)。篇章語言規范制約語料的選擇,以形成目標語文本,或者用以取代源語文本及其語料。(Toury,2001:58-59)芒迪(Jeremy Munday)對這兩種規范進行了進一步地解釋:“母體規范與譯文的完整性有關,表現在段落的刪減或重置、篇章的分割以及段落或腳注的增加上。篇章語言規范制約目標語文本語料的選擇:如詞匯、短語及文體特征。”(Munday,2001: 114)譯者不是翻譯活動中被動的意義傳輸者,譯者采用的翻譯策略作為操作規范的集中體現,與譯者的意識形態觀和詩學觀密不可分。雖然在某一時代可能存在一些主流操作規范,但由于譯者文化身份的差異,很難說某一操作規范可以普遍適用于所有譯者。因此從譯者主體出發,來描述某一個體譯者或者是某一具有文化身份共性的譯者群體的操作規范,發現其與主流規范之間的互動,更能接近特定歷史場景中作為翻譯行為主體的譯者的主觀能動性,在一定程度上還原具有個人情感、價值觀念和審美趣味的活的譯者的翻譯活動。對譯者操作規范的描述可以采用比較的方法,選擇與描述對象具有密切相關性的譯者或譯者群體作為參照對象,從操作規范的共性與差異中探尋譯者主體在對待諸如原文本的完整性、源語文化的表達方式、目標語言的選擇等方面的規律性行為,嘗試發現譯者操作規范與其預備規范和期待規范之間的相互關聯,以揭示譯者的操作規范與譯者主體性之間的內在關聯。對譯者操作規范的描寫,重點放在譯者的母體規范特征以及對譯入語體和翻譯策略的選擇三個方面。

正如切斯特曼批評圖里的規范概念過于寬泛,“稱規范甚至涵蓋(或者幾乎涵蓋)主體的個性,把規范概念過渡延展了”(Chesterman,1998b:92),為避免概念的內涵和外延過于寬泛,譯者規范的探討雖然注重對譯者個性化選擇的描寫,但并非止步于此,而是在充分描述譯者主體個性化選擇的基礎上,探尋個體化選擇中呈現出的、作為特定譯者群體的整體性特征,以及由此而形成的在特定歷史文化語境中,某一譯者亞群體提倡并實踐的譯者規范。因此譯者規范的描寫需要針對特定的對象,在充分的個案研究中,逐漸獲得對某一歷史時期特定譯者群體的譯者規范的整體認識。

圖里認為,翻譯規范的重構主要有兩種資料來源:語篇內和語篇外資料。前者專指譯本,因為譯本的生成受到規范的制約,是描寫規范最重要的基礎;后者包括半理論性或評論性資料,以及譯者、出版商、評論家和其他翻譯活動參與者的申明。(Toury,2001:65)赫曼斯對于重構規范的文獻來源進行了更加細致全面地劃分,他將圖里所述的語篇外資料進一步劃分為副文本和元文本。根據赫曼斯的劃分法,重構譯者規范的文獻來源包括:相關翻譯文本,即翻譯作品;副文本(paratexts),如譯序、譯跋和注釋等;以及元文本(metatexts),即獨立于翻譯文本的文獻。后二者涵蓋譯者、編者、出版商、讀者和翻譯界等的相關陳述和評論文獻。①

對譯者規范的描述方法,可借鑒圖里和赫曼斯提出的翻譯規范的描述方法,即:

文本分析的方法(text):圖里提出,翻譯文本是規范制約下生成的首要文獻,可以看作是規范的直接體現,而文本外的申明帶有片面性,在運用時應該盡量審慎。(Toury,2001:65)可見對翻譯文本的分析是描寫規范最重要的依據。對譯者規范的描述,應比較源語文本和目標語文本,比較不同譯者個體或者不同譯者亞群體的目標語文本,考察其中的差異和變化,探討特定譯者或譯者群體實際發生的翻譯選擇和采用的翻譯策略,分析背后的動因。

副文本分析的方法(paratext):申納茲(Sehnaz Tahir-Gür?aˇglar)認為翻譯史研究者采用的不同類型的文獻中,除了實際的目標語文本和目標語文本外的文獻,如評論、信件、廣告、采訪、日記等以外,第三種類型的文獻如“副文本”,即前言、后序、題目、獻詞、圖表等,協調文本和讀者之間的關系,并協助介紹文本。(Tahir-Gür?aˇglar,2002:44)在譯者規范的描述中,分析特定譯者的前言、后記、譯者識、注釋,以及譯者撰寫的其它相關文本等副文本中體現出的翻譯觀,包括對原文本的選擇、翻譯的目的、對讀者對象和閱讀效果的預設、對文學或意識形態的訴求等等。

元文本分析的方法(metatext):對當時評論家、編輯、讀者的相關評論進行分析,分析翻譯作品在目標語文化里的接受和引起的反響,分析譯者譯作的接受狀況,從而透視譯者期待與譯作接受效果之間的互動。

6.0 結語

譯者規范概念的提出以譯者思維習慣和翻譯規范為基礎,將譯者的翻譯活動語境化,還原到其發生的具體社會文化語境中進行探討,描寫特定譯者或譯者群體的翻譯行為如何受到主流規范的影響,譯者的主體參與如何內化或者偏離甚至違背這些規范,推生新的翻譯規范,并在其個性化的選擇中推動規范發生變遷。譯者規范關注的是譯者主體“實然”發生翻譯行為,既可運用于研究個體譯者的翻譯活動,亦可探討譯者群體的翻譯行為。譯者規范的概念雖有助于描述和解釋譯者的選擇行為,但因對規范概念及其分析方法的借鑒,容易打上結構主義和決定論的痕跡,但筆者希望這一嘗試可以在一定程度上發現譯者主體在翻譯規范演變過程中的重要性,不斷推進對翻譯本質的認識。

注釋:

①此處的“副文本”和“元文本”概念參見T.Hermans (2004),第85頁。

[1]Baker,M.Routledge Encyclopedia of Translation Studies[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2004.

[2]Chesterman,A.From“Is”to“Ought”:Laws,norms and strategies in translation studies[J].Target,1993,5(1):1 -20.

[3]Chesterman,A.Causes,translations,effects[J].Target,10:2.1998a,10(2):201-230.

[4]Chesterman,A.Description,explanation,prediction:A response to Gideon Toury and Theo Hermans[J].Current Issues in Language and Society,1998b,5(1):91-98.

[5]Chesterman,A.Memes of Translation:The Spread of Ideas in Translation Theory[M].Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company,2000.

[6]Chesterman,A.Proposal for a Hieronymic Oath[J].In A.Pym(ed.).The Return to Ethics,Special Issue of The Translator,2001,7(2):139-154.

[7]Hermans,T.Normsand the determination of translation:A theoretical framework[A].In R.álvarez&M.C.A.Vidal(eds.).Translation,Power,Subversion[C].Clevedon,Philadelphia,and Adelaide:Multilingual Matters Ltd.,1996.5-51.

[8]Hermans,T.Translation in Systems:Descriptive and System-oriented Approaches Explained[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2004.

[9]Meylaerts,R.Translators and(their)norms[A].In A.Pym,M.Shlesinger&D.Simeoni(eds.).Beyond Descriptive Translation Studies:Investigations in Homage to Gideon Toury[C].Amsterdam and Philadelphia:John Benjamins Publishing Company,2008.91-102.

[10]Munday,J.Introducing Translation Studies:Theoriesand Applications[M].London and New York:Routledge,2001.

[11]Pym,A.Method in Translation History[M].Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press,2007.

[12]Robinson,D.Translation Norms and the Hystericization of Mastery[J].Chinese Translators Journal,2009,30 (4):45-48.

[13]Sch?ffner,C.(ed.).Translation and Norms[C].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2007.

[14]Sela-Sheffy,R.How to be a(recognized)translator:Rethinking habitus,norms,and the field of translation[J].Target,2005,17(1):1-26.

[15]Simeoni,D.The pivotal status of the translator’s habitus[J].Target,1998,10(1):1-39.

[16]Snell-Hornby,M.The Turns of Translation Studies:New Paradigms or Shifting Viewpoints[M].Amsterdam and Philadelphia:John Benjamins Publishing Company,2006.

[17]Tahir-Gür?aˇglar,S.What texts don’t tell:The uses of paratexts in translation research[A].In T.Hermans (ed.).Crosscultural Transgressions—Research Models in Translation Studies II:Historical and Ideological Issues[C].Manchester and Northampton:St.Jerome Publishing,2002.44-60.

[18]Toury,G.Descriptive Translation Studies and Beyond[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2001.

[19]Yannakopoulou,V.Norms and translatorial habitus in Angelos Vlahos’Greek Translation of Ham let[A].In P.Boulogne(ed.).Translation and Its Others.Selected Papers of the CETRA Research Seminar in Translation Studies 2007[C].2008.http://www.kuleuven.be/cetra/papers/papers.htm l.[2011-06-28]

[20]陳志杰,呂俊.譯者的責任選擇:對切斯特曼翻譯倫理思想的反思[J].外語與外語教學,2011,(1):62-65.

[21]邢杰.譯者“思維習慣”:描述翻譯學研究新視角[J].中國翻譯,2007,(5):10-15.

[22]孫藝風.翻譯規范與主體意識[J].中國翻譯,2003,(3):3-9.

[23]張思潔.描述翻譯學中的工具理性反思[J].解放軍外國語學院學報,2004,(4):63-66.

On Translator’s Norm s and Its Study Approaches

LUO Lie

(School of Foreign Languages for Economics and Trade,Southwestern University of Finance and Economics,Chengdu 611130,China)

As an essential concept of Descriptive Translation Studies,translation norms help to broaden the understanding of translation activities.However,the subjectivity of the translator has notbeenmuch explored.Since translation norms are socio-culturally specific,unstable and diversified,the co-existence of various translation norms offers different choices for the translator.The translator’s choice plays a key part in the formation of competing force and the development of translation norms.This paper puts forward the concept of“translator’s norms”and suggests its analytical framework and study approaches to describe the translator’s existing behavioural phenomena and the interaction between translator’s norms and translation norms.

translator’s norms;translation norms;study approaches

H059

A

1002-2643(2013)05-0102-07

2012-05-30

本文得到國家社科基金后期資助項目“性別視角下的譯者規范”(項目編號:11FYY018)以及山東省軟科學研究計劃項目“譯者生態調查研究”(項目編號:2012RKB01328)的資助。

羅列(1972-),女,漢族,博士,副教授。研究方向:翻譯學。