付曉東:“民間”是對“精英”的反駁

郝科

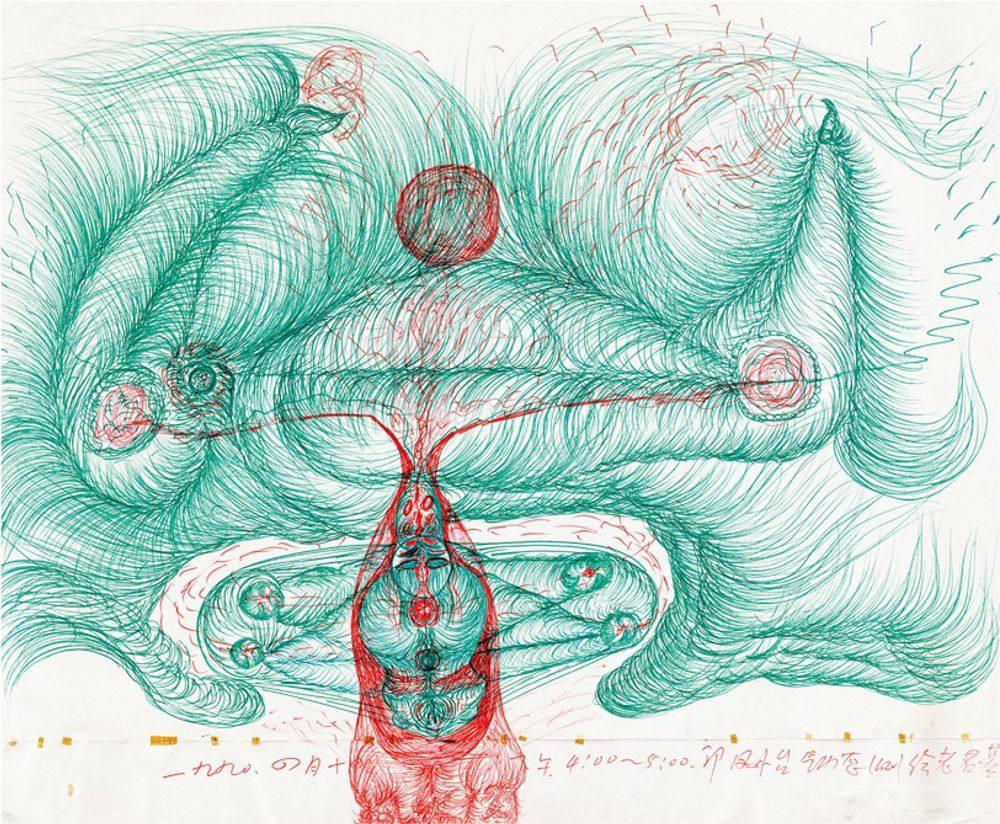

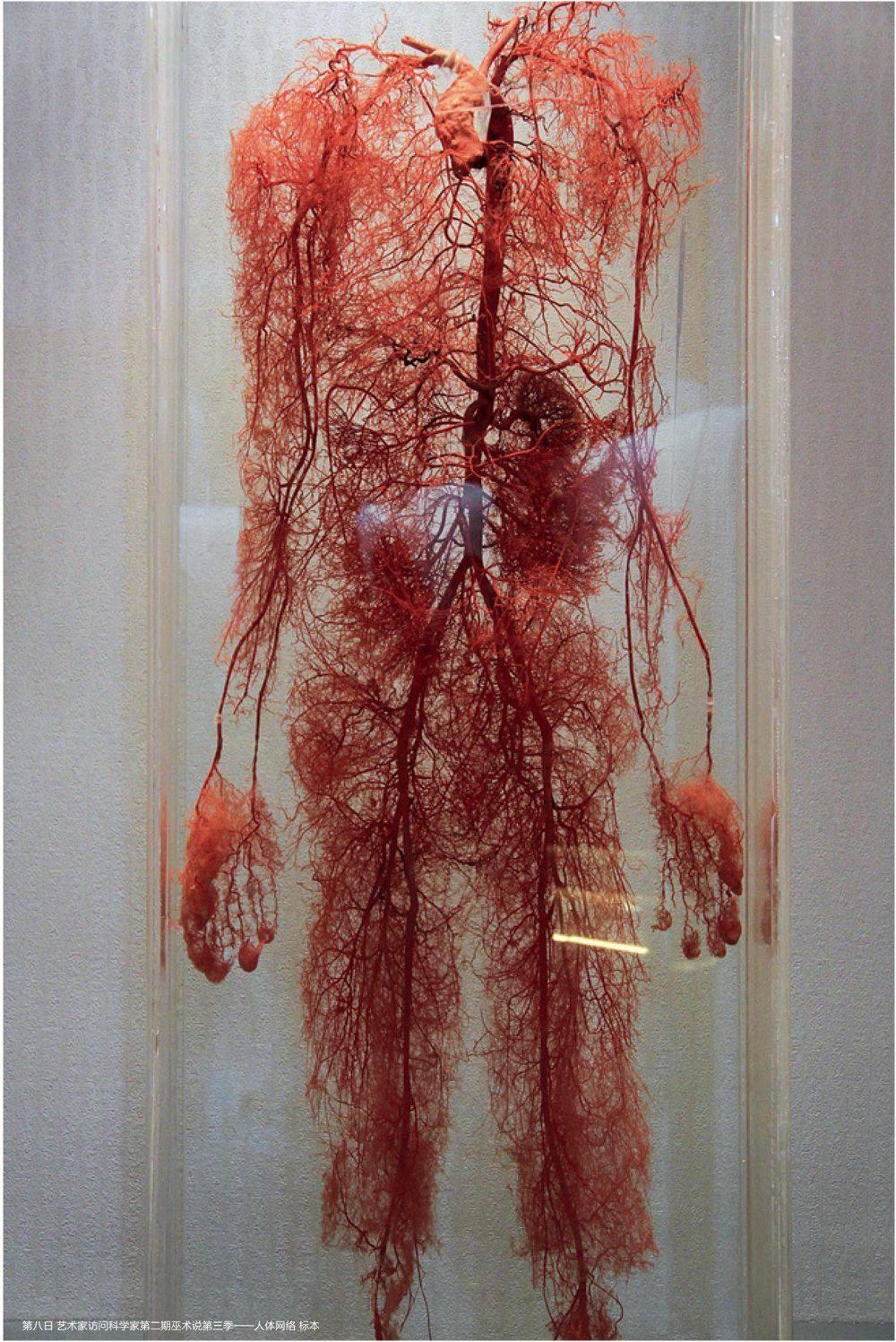

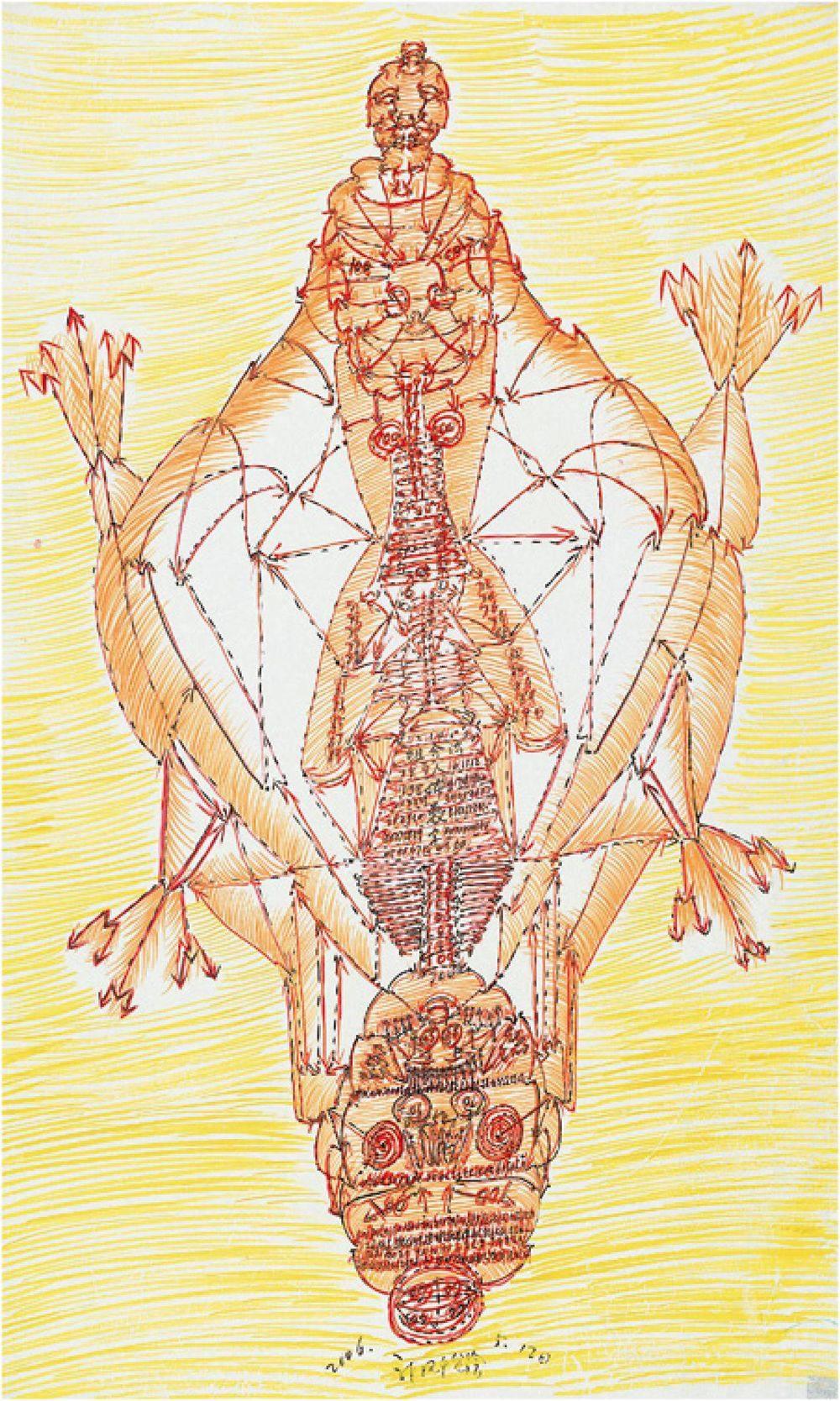

學國畫出身的付曉東,這兩年給人的印象一直是跳躍在科學與傳統之間的,并時時為當代藝術的習慣性軌跡添加著不同滋味的脫軌可能性。從持續不斷的科技“第八日”,到不久前在黑橋某個殘破的空間內貼滿的策展符:窺探著世界奧秘的顯微鏡和從過去鎮鬼壓邪的民俗中變異出的黃紙朱字,在看起來涇渭分明的各自為政間也顯露著些許思維跳躍的樂趣和不甘老去的折騰心態。關于民間,付曉東的興趣更多集中在藝術人類學的方法研究上,而作為現象的“郭鳳怡”在她看來則是一個懸掛在正負兩級間的典型范本,她既代表著對既有藝術體制的突兀背離,也逃不開被畫廊體系招安和消化的必然無奈。

東方藝術 · 大家 :關于“郭鳳怡”現象你怎么看?

付曉東:我覺得這個事兒比較復雜。首先郭鳳怡出名主要是因為被選入第55屆威尼斯雙年展的主題展“百科宮殿”,策展人西米諾.季歐尼 (Massimiliano Gioni)采用了藝術人類學的方法來設計展覽的結構,通過選擇沒有受過學院教育的原生態藝術家來試圖打破舊有的當代藝術體制和結構,這個出發點是沒有問題的。

因為不論國內還是國外,現在的藝術教育機制都讓學院成為了一個為未來的藝術市場體制源源不斷地輸送著新藝術產品的再造機器。在很多針對青年藝術家的選拔活動上,你可以非常清楚的看到剛畢業的年輕藝術家迎合市場趣味的趨向。而由此也可以看出我們所談論的很多“當代藝術”已不再具備原有的先鋒性、顛覆性、突破性和自我覺醒等要素了,它正在逐漸淪為適應藝術資本消費和裝飾需要的藝術產品。從策展的角度來看季歐尼也是在反對藝術的高度體制化,藝術家失去自我表達和心理自由的狀態的。

但“郭鳳怡”現象在國內則變成另外一回事兒了。她雖然是一位土生土長的原生藝術家,但她的生產關系卻是被畫廊所代理的,這也導致了對她作品的運營是符合職業藝術家的畫廊代理機制和當代藝術的生產邏輯的。這也導致了作為民間符號的“郭鳳怡”的成功變成一件事與愿違的事兒了,只不過是將畫廊口味從劉韡轉換到郭鳳怡,但仍是在相同的藝術體制生產邏輯下換湯不換藥的重復。

東方藝術 · 大家 :最近幾年很多展覽都在打傳統或民族牌,從借用傳統精英文化到民間藝人作品的直接展示,這種現象背后折射出哪些不同的心態或策略呢?

付曉東:策展人和創作者的意圖或策略我們是很難去推測的,只能通過最終陳列出的現象去研究和分析。上世紀90年代正趕上了所謂中國和西方文化拼盤結合的階段,很多藝術家的創作中結合了中國特色和異族文化元素,也滿足了西方語境中獵奇的審美和心理狀態。

但在今天對于傳統或民間符號的借用也更加復雜和矛盾。如果完全拋棄它并進入到一個西方體制機構下的普世化游戲中,我們的藝術知識一種單一的系統模仿;而單純在表象上對傳統元素的挪用和借鑒,又會陷入到取巧和僵化的自我陶醉之中。“民間”既不是符號又不是模仿西方體制框架的衍生品,這需要創作者從自己的生活和文化系統中尋找到真正可以被轉化出來的經驗、材料和感受等等,我覺得這也是新一代的藝術家所面臨的最實際也是最繁重的任務之一,中國性的顯現應該是即在又不在的。

此外,我曾經發過一個微博說策展人現在變成藝術家了,杜尚把簽名的小便池放到美術館定義自己的藝術家身份,現在等于直接把生產小便池的工人請到美術館里認定為藝術家,這實際上等于策展人已經成為一個藝術家,他能夠界定曾經不是藝術的東西和人能否成為當代藝術。回到民間這個概念上,就是“郭鳳怡”其實有千千萬,但是把他(她)納入到當代藝術語境里的則是策展人的力量,在這里策展人實際上改造了文化的進程和當代藝術的面貌。

東方藝術 · 大家 :你怎樣看待“民間”這個詞?

付曉東:在某種程度上來講當代藝術是一個精英文化,需要有教育的累積作為背景,沒有美術史知識的人欣賞不了杜尚的小便池是很正常的事情,而民間或原始藝術等又變成了對精英藝術的一種反駁。

我曾經撰文寫過“素人藝術”,當時主要指的是“壞畫”,它不僅僅只是美學上的,而是指創作者有意消解成熟的技術手法,更樸素地表達自我的觀念和感受等,并建立起自己的新的系統,但這并不是所謂的“民間藝術”。

我理解的“民間”或“后傳統現象”更多指的是些歪門邪道的東西,屬于“邪甜俗媚”的伎倆,如龍鳳字、捏泥人等,從歷史上看它們始終游離在正統主流的中原傳統文化之外的,被壓抑和貶斥,卻始終小范圍地流傳于民間。

而這些民間技巧的傳授方式也與學院式的教育體系大相徑庭,完全是一種師傅帶徒弟的狀態,也會出現更多的變異版本。例如龍鳳字,早期的龍鳳字和現在的龍鳳字完全不同,而不同地區的龍鳳字也是不一樣的,從這些差異中可以體現出個人化和地域性的傳統,這和美術館的殿堂和經典傳統是完全不同的,并具備著很強的開放性。

東方藝術 · 大家 :民間力量是否只有被納入到當代藝術的運營系統之內,才能顯現出自身的最大價值呢?

付曉東:民間是一個自己運行的很好的系統,關于民間藝術的研究和書籍出版并不比當代藝術少,甚至更普及。現在民間的藝術活動也非常多,如非專業院校舉辦的折紙展、農民舞蹈團、戲劇大棚、一些愛好者用電腦編輯出的純字符的作品等,展覽和創作模式跟當代藝術領域完全不同。

因為我們的研究重點和語境范圍都在當代藝術這邊,所以愿意將民間納入到我們的系統中來進行討論,只能探討哪些形式是我們可以轉化或者對我們的系統是有益的,之前的手法是藝術家把民間的東西匯集到自己的作品中來,這相對比較傳統。從郭鳳怡開始,民間藝術直接進入了當代藝術的展覽,她也被賦予當代藝術家的身份,問題也隨之出現了。

兩個系統的交叉所產生的問題,就不單純局限在探討民間藝術是如何在自己的系統中發展,而牽涉到關于當代藝術體制的結構問題,從這個層面上看,當代藝術不可能,也沒有意向要還原一個純民間的美學范本,而始終是在借用其他系統的元素來對自身的問題進行妥協或背反的。