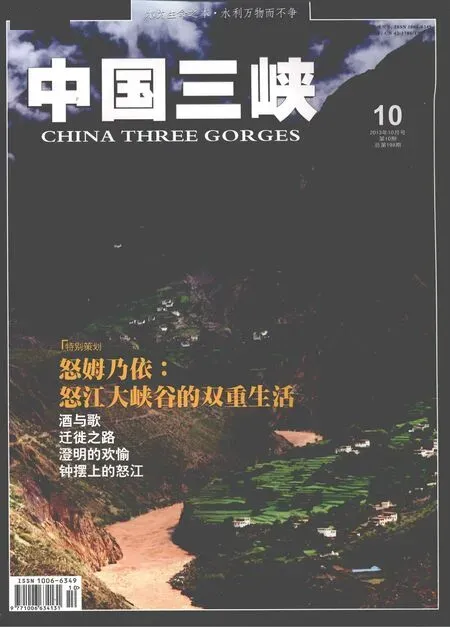

怒姆乃依:怒江大峽谷的雙重生活

本專題策劃/柳向陽 任紅 黎明 羅婧奇

酒與歌

遷徙之路

澄明的歡愉

鐘擺上的怒江

從西藏察隅縣的察瓦龍鄉到云南怒江州的首府六庫,怒江在東側的碧羅雪山和西側的高黎貢山夾峙下,形成三百多公里長的大峽谷,在不同的季節里和不同的江段,他時而溫柔舒緩,時而濁浪滔天,貌似輪回中,卻難掩飾內在的躁動與不安。

就在那峽谷兩側的河谷與山坡上,數百年間生活著傈僳族、怒族、獨龍族、藏族等數個民族的人們,他們的祖先大多數是由碧羅雪山之東輾轉而來,刀耕火種,漁獵為食。雖有蜿蜒曲折的數條古道連通峽谷內外,大山卻始終是阻隔他們視野的屏障,也讓外界對峽谷倍感神秘。如今,道路已然貫通,峽谷里的人們正在隨著自然環境的變遷和社會生活的流轉而面臨千百年來最為深刻和迅速的一次轉變。相對于峽谷之外,他們正經歷的變遷也許晚了10年,乃至20年,但顯然,他們不再需要那么長的時間,這個速度快得有些讓他們不太適應。而對于我,怒江正在發生的一切,正是中國已經走過,和正在行進著的,欲望的追逐與精神流放的縮影。

上世紀初,各教會組織紛紛派員翻越高黎貢山和碧羅雪山,從內地與緬甸分別進入峽谷里開始傳播福音。基督教傳教士傳為了方便傳播圣經,還創制了以拉丁文為基礎的傈僳文字,美國傳教士楊思慧夫婦更是結合當地人能歌善舞的特點,改編了幾十首多聲部贊美詩,幾十年來傳唱不絕。如今,怒江流域基督教、天主教、藏傳佛教和諧相處,尤其是基督教,影響范圍最為廣泛。在社會轉身的剎那,當大峽谷無法承載更多物欲的時候,信仰卻讓許多徘徊在貧困線上的人找到了寧靜與平和。

2003年7月,我第一次走進已經不再神秘的怒江,做走馬觀花式的旅行和徒步,幾個月后,我因為峽谷里贊美詩的召喚第二次去了怒江。再一年,峽谷中的歌聲和面孔依然不能讓我釋懷,而關于怒江建壩,開發水電的爭論也不絕于耳。我突然意識到,一場深刻的變遷已然拉開帷幕——旋即,我回到了峽谷。

多年來,他們依然迷惘著,依然期待著,怒江的前路似乎還不明朗。怒江,正在時代的鐘擺上,徘徊。