非物質文化遺產與代表性傳承人制度:來自田野的調查與思考*

劉秀峰, 劉朝暉

(1.麗水職業技術學院人文藝體分院,浙江 麗水 323000;2.浙江大學 公共管理學院,浙江 杭州 310028)

2003年,聯合國教科文組織正式通過《保護非物質遺產公約》(以下簡稱《公約》),標志著世界文化遺產保護發生了質性的轉變。這個轉變不僅僅只是“新增添”了一類文化遺產保護的種類,更重要的是它代表了文化遺產保護在“范式”上的轉變,即從物質文化的“客觀性”本質轉變到人類的“主觀性”經歷。[1]換言之,從過去對單純的“看得見的、物質性的”保護轉變到包含“非物的”人類各種社會實踐表現形式的保護。遺憾的是,對于這個轉變的重要性和深刻含義,至今尚未引起足夠的關注和重視。

基于《保護非物質遺產公約》的界定,所謂非物質文化遺產指的是:“被各社區、群體,有時是個人,視為其文化遺產組成部分的各種社會實踐、觀念表述、表現形式、知識、技能以及相關的工具、實物、手工藝品和文化空間。”這個概念所傳達的信息是:(1)肯定了非物質文化遺產的主體性和權屬性:社區、社群,甚至是個人,對其所擁有的不同的文化表現形式的所有權。(2)非物質文化遺產的涵蓋領域。包括各種社會實踐、觀念表述、表現形式、知識、技能等。(3)非物質文化遺產的存續狀態。非物質文化遺產是“活態的”且不能“單獨存在”,而是與“相關的工具、實物、手工藝”等“物質性的器物”相伴而存的。

與物質文化遺產保護強調對有形的、物質性的“文物、遺址和建筑物”的保護不同的是,非物質文化遺產是那些附著在“人”而不是“無生命的物”上的遺產。[2]換言之,非物質文化遺產保護的關鍵是對“人”的保護,只有“人”才是擁有非物質文化遺產寶貴知識和精湛技藝的承載者和傳遞者,只有保護這些“人”及其傳承機制,才有可能從人亡技絕的瀕危絕境中將大量寶貴的遺產搶救回來。對“人”的保護,國外有不少成功的經驗與做法。日本將之認定為“人間國寶”;韓國則制定了金字塔式的文化傳承人制度,對于最頂層被授予“保有者”稱號的最杰出的文化遺產傳承人,國家給予他們用于公演、展示會等各種活動以及用于研究、擴展技能、藝能的全部經費,同時政府還提供每人每月100萬韓元的生活補助并提供一系列醫療保障制度,以保證他們衣食無憂。[3]128

我國政府在非物質文化遺產保護中,探索與實踐了代表性傳承人制度的建設。2007年文化部公布了“第一批國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人名單”,含民間文學、雜技與競技、民間美術、傳統手工藝技藝和傳統醫藥五大類,共226名代表性傳承人,至今共認定三批代表性傳承人共1488位。為使“代表性傳承人”的認定與管理有章可循,有法可依,2008年文化部審議通過了《國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人認定與管理辦法》(以下簡稱《辦法》),《辦法》所稱的“國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人”,是指經國務院文化行政部門認定的,承擔國家級非物質文化遺產名錄項目傳承保護責任,具有公認的代表性、權威性與影響力的傳承人。《辦法》明確了代表性傳承人的認定條件、認定原則、認定程序以及承擔的義務等。

2011年第十一屆全國人大第十九次會議通過的《中華人民共和國非物質文化遺產法》(以下簡稱《非遺法》)又重申并強調了國家級代表性傳承人的認定程序要按照以下程序進行逐級申報:(1)本人向地縣級文化行政部門申請或項目保護單位推薦;報送省級文化行政部門。(2)省級專家委員會評審,提出推薦名單和審核意見,原始申報材料和專家評審意見報送國務院文化行政部門。(3)國務院文化行政部門整理分類,專家組初評,提出意見;評審委員會對各專家組的初評意見進行審核評議,提出推薦名單。(4)推薦名單向社會公示15天。(5)國務院文化行政部門根據公示結果,審定名單,并予以公布。其實,自2008年以來,我國各省區也相繼開展了省級代表性傳承人的認定、命名工作,不少省份建立起了四級傳承人保護機制,保護傳承人的工作掀起高潮。盡管這些具體的保護措施取得了顯著的成效,但是代表性傳承人制度本身存在的諸多問題在實踐中日漸顯現,譬如代表性傳承人遴選過程中出現的“身份之爭”、社區分裂、代表性不足、傳承人不傳承等等問題,直接在質疑代表性傳承人制度本身的合法性和有效性。本文試圖通過對浙江部分國家級非物質文化遺產代表性傳承人現狀的實地調查,反思代表性傳承人制度在實踐中存在的問題,剖析緣由,并提出具體的解決措施和政策建議。

一、我國國家級代表性傳承人的現狀與特征

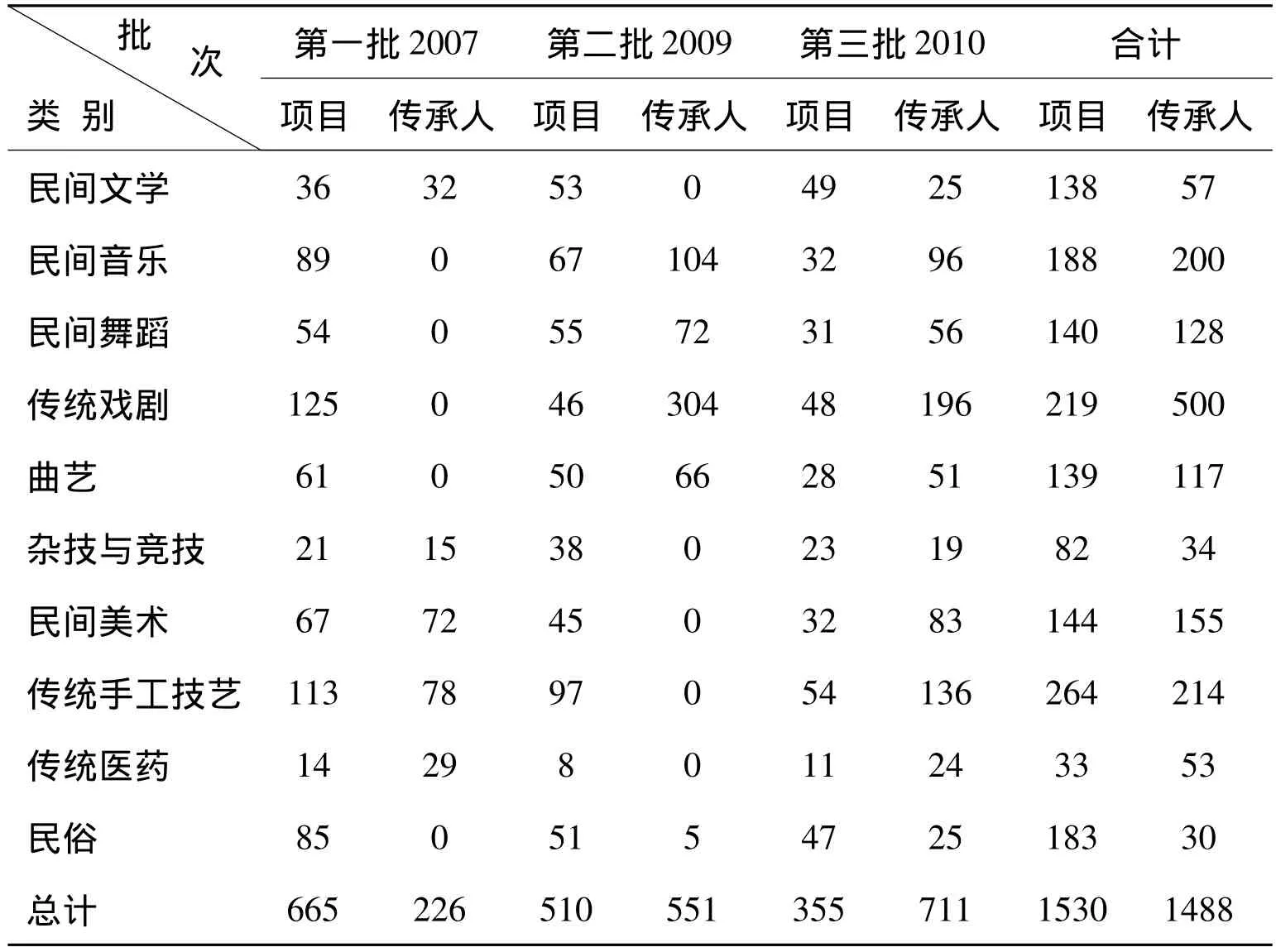

到目前為止,我國已經公布了三批國家級非物質文化遺產項目名錄與代表性傳承人,我們可以從項目門類與人數、年齡結構、性別比例等三個方面進行統計分析(前三批遺產類別名稱略有出入,本文以第三批公布的名稱為準),梳理出目前代表性傳承人存在的現狀和特征。

(一)門類與人數

從下頁表1看,2007年公布的第一批國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人分布在民間文學、雜技與競技、民間美術、傳統手工技藝、傳統醫藥五個類別上。2009年公布的第二批則分布在第一批空缺的另外五個類別上。而2011年的第三批傳承人名單則覆蓋了十個項目類別,代表性傳承人的覆蓋面更加全面,非物質文化遺產保護工作日益成熟和完善。但1488位代表性傳承人在十個類別的分布上是明顯不均衡的,多則達500人,少則只有30人;而且,各項目數量與相應傳承人人數的比例也不均衡。

從下頁圖1看,(1)總體上代表性傳承人總數(1488)低于項目總數(1530),即平均1個項目不足1個傳承人;(2)代表性傳承人人數分布嚴重不均衡,平均1個項目有1個或1個以上代表性傳承人的類別有傳統醫藥、民間美術、傳統戲劇和民間音樂,最多的是傳統戲劇(500),超過了總數(1488)的三分之一,最少的是民俗類,只有30人,僅占2%的比例;(3)代表性傳承人人數明顯少于項目數的有民俗、雜技與競技、民間文學,尤其是民俗類,平均每6個項目還不足1個傳承人。各項目代表性傳承人個數之間的差異一方面與該項目的傳承特點密切相關,另一方面與該項目的社會影響力、群眾基礎等因素有關。比如傳統戲劇的劇種豐富、群眾基礎好、社會影響力大,代表性傳承人的認定范圍相對較大;傳統醫藥、民間音樂、民間美術等項目的傳承與傳承人個體緊密關聯,傳承脈絡相對清晰,傳承人的認定也相對容易;而民俗、雜技與競技、民間文學等類別多屬于群眾性、集體性項目,代表性傳承人的遴選爭議性較大,而且個人的傳承又存在很大的局限性,因此,在認定中難以落實到個體,最后認定的人數相對就少。

表1 第1-3批國家級非物質文化遺產項目數與代表性傳承人個數

圖1 項目數與傳承人個數對比圖例

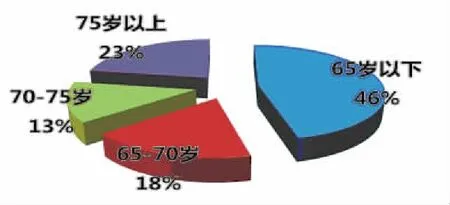

(二)年齡結構

《辦法》、《非遺法》制度執行以來,代表性傳承人隊伍日漸壯大,代表性傳承人保護工作日益規范。但是,從現有代表性傳承人的年齡現狀來看,我們也不無憂慮,如下圖2,我們按照“65歲以下”、“65—69歲”、“70—74歲”、“75歲及以上”四個年齡段對1488位傳承人進行年齡統計分析:

圖2 第1-3批代表性傳承人年齡結構圖

如上圖示,65歲以下的代表性傳承人占了近50%,他們是傳承人中的主體力量。70歲以上的比例也比較高,占三分之一強,尤其是75歲以上的占了23%,將近四分之一。顯而易見,整個隊伍的年齡結構偏大。而且在前三批的代表性傳承人認定中,有些項目的代表性傳承人剛被確認不久就去世了,人亡藝失,令人遺憾。75歲以上的這些老人,在社區中的威望高、資歷老,在我國2004年開始推動的非物質文化遺產保護與恢復的工作中起到了重要作用,選擇他們作為代表性傳承人,既是一種國家榮譽,也是對他們能力與貢獻的肯定。但同時,也存在承繼和斷代的隱患:他們普遍年齡偏大,無法持續常規性工作。只有建立科學有序的傳承機制,培養優秀的后繼人才,才能保證非物質文化遺產薪火相傳,生生不息。因此,如何科學合理地遞補傳承人就成了這些項目保護工作迫在眉睫的問題。

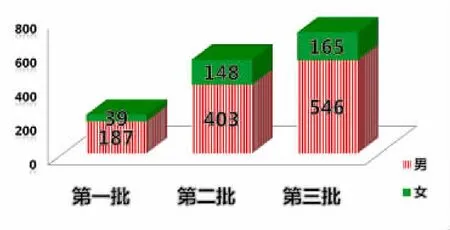

(三)性別特征

圖3 第1-3批國家級代表性傳承人性別比例

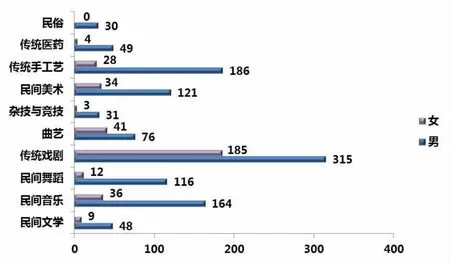

圖4 國家級代表性傳承人分布的性別比例

從上頁圖3看,第一批代表性傳承人中女性39人,占總人數的17.26%;第二批中女性148人,占26.86%;第三批女性165人,占23.21%。盡管三批代表性傳承人中女性的總數和比例呈上升態勢,但三批代表性傳承人中女性的總體保有量和比例嚴重偏低,僅有352名,占總數的23.66%,不到四分之一強。女性代表性傳承人比例偏低原因比較復雜,其中跟女性廣泛參與社會公共事務的程度較低有較大的關聯。

我們再看女性在項目上的分布情況(上頁圖4)。從十個項目類別的分布看,女性代表性傳承人相對集中在傳統戲劇、傳統手工技藝、民間音樂、民間美術和民間舞蹈等幾個類別上,尤其是傳統戲劇項目共185人,占了女性總人數(352人)的52%以上;而在現實的生活中,民俗、雜技與競技、傳統醫藥、民間文學等門類,女性的群眾基礎和參與程度并不低于男性,但其角色往往在于“家庭角色”而非“社會角色”,導致女性代表性傳承人在這些門類中的比例很低,民俗類女性代表性傳承人甚至一個都沒有!說明群眾性的、集體性的項目中,女性在日常社會生活中的的“配角身份”并沒有得到根本的改變。

二、非物質文化遺產保護中的社區、群體與個人:來自田野的調查與思考

(一)代表性傳承人的遴選與社區參與

什么樣的人可以成為代表性傳承人?《辦法》所稱的“國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人”,是指經國務院文化行政部門認定的,承擔國家級非物質文化遺產名錄項目傳承保護責任,具有公認的代表性、權威性與影響力的傳承人。

對于非遺及其代表性傳承人的保護,在《保護非物質遺產公約》中更強調“社區參與”。早在2007年9月,在日本東京舉行的保護非物質文化遺產政府間委員會第二屆會議就呼吁各締約國在“非遺”保護工作中要高度重視“社區參與”(community participation),積極推進“人類活財富”體系的建立,對傳承人及其制度化保護采取切實措施。根據《公約》第15條的精神,政府間委員會的幾次會議都反復討論了社區參與,2008年的“索菲亞會議”擬就社區及其代表、專家、專業中心和研究機構在貫徹《公約》的過程中如何發揮各自的作用提出操作性指導意見的草案。[4]民眾參與非物質文化遺產保護的自覺性越高,越有利于非物質文化遺產的傳承與整體保護。尤其是單一屬性的非物質文化遺產項目,其個人傳承的單向性達不到整體保護的目的,只有保持傳承人原有的文化區域、文化土壤、文化空間,才能達到活態保護、整體保護的目的。

但是,調查中發現,在這方面我國的傳承人制度還存在某些偏差。首先是代表性傳承人遴選過程的民主性問題,社區參與不足直接影響了代表性傳承人的代表性與權威性,嚴重的甚至導致社區分裂。

在對浙江省麗水鼓詞的代表性傳承人的調查中,當地的鼓詞協會會長告訴我們說:“在鼓詞被認定為市級非物質文化遺產項目以前,這里不少藝人純粹靠本事吃飯。過去,相互之間也是有競爭的。為了避免利害沖突,自發組織了行業協會,明確章程和規約,以此來規范行業秩序,調解各種矛盾。這個協會很早就有的,文革期間中斷了,(上個世紀)90年代又重新組織起來。所以,我們一直都相安無事。但是,前幾年,聽說市里要推選傳承人,同樣是唱鼓詞的受到的待遇不同,藝人之間就開始有矛盾了,而且很激烈。”這位會長不無激動地接著說:“代表性傳承人的推選過程根本沒有我們協會的參與,最后被認定的傳承人年紀很大了,而且也沒有得到我們同行的一致認可。既然是推選行業內的精英代表,至少應該由我們來參與推選,首先得到我們的公認。”

在遴選中,若沒有同行參與和認可,傳承人的“代表性”和“權威性”必然首先遭到同行的質疑。同時,筆者進一步了解到,老百姓尤其是代表性傳承人的同行,他們將這種補助和資助看作是一種福利,認為自己同樣有資格作為候選人,對代表性傳承人能“例外”得到“厚待”而不服,因此,難免又會產生糾紛和矛盾。這種利益的不等,挫傷了相當一部分藝人在傳承工作中的積極性。包括在一些家族內傳承的保護項目中,兄弟之間的受益不均,也會帶來尖銳的家族矛盾。在其它地方調查還發現了為避免滋生社區矛盾而擱置項目和傳承人不申報的情況,這種做法又有悖于國家非物質文化遺產的保護和管理條例。

面對這些矛盾和困難,我們不得不思考:作為個體的傳承人到底該如何融入社區,使個人成為社區中的個人,真正具有行業的代表性和權威性,從而使代表性傳承人制度更加完善?

從調查看,代表性傳承人的遴選過程,由于沒有相關民間組織的參與,直接影響了制度執行的有效性,而大眾參與的邊緣化則更削弱了制度執行的有效性。影響民眾參與的原因除了“對主客位觀點差異的不了解或忽視”、“對參與的膚淺化理解或故意規避”外,[5]在傳承人的保護方略上,我國在不同層面過度強調政府的經濟資助力度;在實踐中,又過于強化地方文化部門的任務包攬,甚至還存在某些地方文化工作者與民間文化精英合謀壟斷資源的現象,導致社區民眾在代表性傳承人遴選過程中“被袖手旁觀”的時候多。

在非物質文化遺產保護中,國際力量、國家、社區和個人等作為利益相關主體,以不同的角色分享和參與其中。作為重要主體的國家所應扮演的角色主要是建立并維護法律秩序,保障參與的各方都遵守游戲規則。[6]近些年,我國各級政府在不同層次上出臺了相關的民間文化傳統保護條例、傳承人認定與管理條例、非物質文化遺產保護條例等法律規章,但是我們也不能忽視由于國家和政府的過度包攬,民眾在文化保護中被邊緣化和形式化。非物質文化遺產作為一種大眾遺產,它的草根性和民俗性決定了社會大眾參與的必然性。如果我們的制度忽視或者輕視了這一點,勢必帶來諸多弊端,非物質文化遺產的整體性保護、活態保護、參與式保護也就是一句空話。

《公約》第15條明確提出:締約國在開展保護非物質文化遺產活動時,應努力確保創造、保養和承傳這種遺產的群體、團體,有時是個人的最大限度的參與,并吸收他們積極地參與有關的管理。擔任過UNESCO非物質遺產處處長的愛川紀子(Noriko Aikawa)在《無形文化遺產:新的保護措施》一文中也談到同樣的觀點:從《建議案》主要定位于以有形的形式對非物質文化遺產進行記錄和保存,轉向了通過世代相傳和復興非物質遺產來保持其活力,就勢必要求優先考慮在這類遺產的文化生態中承認和激勵所屬的社區、群體和傳承人參與到保護的實踐過程中來,從而避免所謂的民俗主義(folkloreism),確保相關社區的文化遺產薪火相傳。[7]民眾參與遴選的民主程度直接影響著他們參與非物質文化遺產保護的自覺性。在對“人”的保護中,從遴選環節開始,就要充分尊重民意,吸納相關領域專家的調查意見,真正讓傳承人的遴選成為百姓關注、樂于參與的一件大事。

(二)代表性傳承人制度的社會實踐:經費、進退機制與績效考核

《非遺法》第三十條明確規定,縣級以上人民政府文化主管部門根據需要為代表性傳承人“提供必要的經費,資助其開展授徒、傳藝、交流等活動”。在《辦法》和省級的管理條例中也都有同樣的規定,同時強調“對無經濟收入、生活確有困難的國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人,所在地方文化行政部門應積極創造條件,并鼓勵社會組織和個人進行資助,保障其基本生活需求”。各省市除了執行國家的規定,也制訂了標準不一的地方性補助政策,對代表性傳承人進行不同程度的補助或資助。

但是,調查中發現對傳承人經費的使用和監督更多的不是建立在制度層面而是在道德約束層面上。地方文化部門認為,《非遺法》和《辦法》對經費的使用規定比較模糊,既規定了非遺項目傳承的工作經費,又強調了困難補助,給制度的實踐操作帶來一些困惑。

在對國家級非遺項目“張山寨‘七七’會”的調查中,浙江省縉云縣文化局一位副局長告訴筆者:“到底給傳承人的‘錢’該用在哪里?是給傳承人的生活補助還是資助傳承人開展傳藝活動?代表性傳承人的評審中有年長者優先的規定,一般65歲以上的傳承人才會得到資助,而往往這些得到津貼或補助的年歲已高的代表性傳承人與行內年富力強的同行相比,其傳承能力更弱,甚至有些老人已經耳聾眼花,生活都不能自理。當然,從肯定他們為非物質文化遺產傳承所做的貢獻角度,政府給予他們津貼或補助無可厚非,而且,只要他們健在,政府的補助也不應該中斷。但是從資助代表性傳承人活動的開展來看,作為地方文化部門要實行專款專用就很難操作。”

通過調查,我們認為傳承人的經費補助金至少應該明確體現在四個方面:一是用于改善代表性傳承人生活,給無經濟收入、生活有困難的傳承人以基本的生活保障;二是用于資助傳承人技藝的自我提升和培養接班人;三是用于非物質文化遺產的宣傳和普及教育,資助傳承人的公演、展覽等活動;四是用于場地、道具、器材等方面的維護和修繕。

代表性傳承人的退出機制也是亟需建立的,《辦法》和《非遺法》都明確代表性傳承人不是終身制、世襲制,喪失傳承能力或無正當理由不履行傳承的,文化部門可以取消其資格,重新進行認定。但是,并沒有明確代表性傳承人“解除認定”的權限和程序。如調查顯示,年歲已高的代表性傳承人中有些人行動不便,生活不能自理,在實際生活中也難以開展傳承活動,但是因為我們現行的制度中并沒有具體的細則和實施方案來鑒定和判別傳承人傳承能力的喪失與否,這就給地方文化部門的執行帶來很多問題。首先是如何協調申報者年齡與傳承能力的矛盾;其二是如何協調傳承人的經費資助與傳承能力的矛盾。在這一點上,日本的經驗值得我們借鑒。1950年日本頒布的《文化財保護法》不僅提出為保護“重要無形文化財持有者”(即代表性傳承人)建立“人間國寶認證制度”,而且明確規定“認定”及“解除認定”的權限和程序。傳承不是簡單的重復,而是不斷創新的人才激勵過程。我們在建立代表性傳承人退出機制的同時,也有必要建立激勵機制,定期進行檢查考核和評比,確保其傳承人及徒弟的才藝質量,使其在傳承中不斷發展、不斷進化,在傳承中發展,在發展中傳承。

與傳承活動經費資助相關的另外一個問題同樣引起我們的注意,那就是該怎么對代表性傳承人進行考核?

現行的傳承人制度缺乏對代表性傳承人履職情況的考核,難以判定其傳承活動的開展情況。各地對傳承人的考核也是各使其招,比如浙江省紹興市文廣局2012年初出臺了《紹興市非物質文化遺產代表性傳承人認定與管理暫行辦法》,對紹興市市級傳承人實行考核評比雙管齊下,推進非遺代表性傳承人的有效管理。具體以年度考核為手段,督促傳承人及時總結工作得失,提前制定工作計劃;以互相評比為推力,爭先爭優,激發傳承人工作積極性。同時辦法明確了市級傳承人的退出問題,對不履行相關義務、連續兩年考核不合格的傳承人和傳承基地可以依照有關程序取消其資格。[8]也有通過考核傳承人所帶的徒弟來達到考核傳承人的目的。比如浙江省海寧市對非物質文化遺產傳承人進行集中考核,對他們帶徒的數量、傳授的內容進行“監測”,排出“課程表”,年終進行“考試”。帶的徒弟技藝過關了,國家級傳承人每年可獲得1.2萬元補貼,市級傳承人可獲得5000元補助。如果傳承人帶徒沒有履行職責將會被取消資格。[9]

雖然不少地方都有相關的管理規定和條例,但是在執行理念、標準、尺度、裁決等方面,尚不具體,也不統一,不足以作為最終權威依據。在這方面,較成熟并值得推廣的做法有浙江寧波所實施的“三位一體”保護,它是一種典型的非遺整體保護模式。該模式強調各級名錄項目、傳承人、傳承基地相互聯動,非遺項目、項目傳承人、傳承(傳播)基地三聯合,實施“三位一體”保護:保護主體落在基地,將傳承人納入傳承基地的“單位”管理。同時規定,只有在基地中承擔了傳承義務的傳承人才有資格成為代表性傳承人;項目同時擁有傳承人和具備基地才能列入代表性名錄;基地必須聘請代表性傳承人開展傳承活動。同時強調非遺展示館建設國家、集體、個人相互聯動,非遺生產性保護政府、企業、社會相互聯動,非遺生態區保護整體性、傳承性、持續性相互聯動,形成“三位一體”保護體系。[10]

非物質文化長期存在于民眾的生活常態中,是社區實踐活動的公共產物,無論單一屬性還是綜合屬性的非物質文化都有其社區性。寧波模式給我們的啟示是以“社區”為表述單位對非物質文化遺產進行保護,不失為一種有效的途徑。社區不僅是物質文化遺產的“承載地”,也是非物質文化賴以依存的地理空間。這種模式從“整體主義”思維出發,立足于非物質文化遺產保護的表現形式與整個村落、社區社會的關系基礎之上進行保護。突破了傳統的非遺保護運作管理模式,把非遺的保護、保存落實到具體的單位和個人,每個傳承人都不再是游離于組織的社會人;每個基地都傳承或傳播一個以上非遺項目,項目、傳承人和保護單位的責、權、利明晰,構成了一個目標一致、分工協作、聯合發展的共同體。

(三)遺產主體與保護主體的分離

非物質文化遺產的主體性問題似乎從一開始就是毋庸質疑的,不過,大多數的遺產保護研究,尤其是在關于非物質文化遺產保護研究中,都遇到了“主體性”問題的困境:究竟是文化持有者還是政府機構抑或是其他的社會組織是遺產保護的主體?答案顯然是文化持有者。不過,這里出現了一個悖論:西方各國的遺產保護運動從一開始便確立了政府在遺產保護中的主導地位,凸顯了遺產保護的意識形態和權力話語,而忽略了遺產的原初主體的作用和影響。我國政府也規定了“政府主導,社會參與”的基本原則和立場。為什么會出現這種“遺產主體與遺產保護主體的悖論”現象呢?筆者曾從“財產的遺產化”視角分析了其中的緣由,認為隨著從財產(holdings)到遺產(heritage)轉變過程的完成,造成了遺產的所有權和遺產主體即人的分離,同時,也直接造成了遺產主體和遺產保護主體的分離。[11]

從《公約》對非物質文化遺產的嚴格定義來看,非物質文化遺產存在單一屬性和綜合屬性兩大形態,“群體”、“團體”和“個人”都是“傳承人”概念的應有之義。我國現行有關傳承人制度對于遺產主體的解讀過于狹隘,只限于“個人”,忽視“群體”、“團體”,因此,對于“傳承人”的認定僅限于“個體”的自然人。對于那些融合了多重文化事象的民俗活動缺乏綜合性認定,尤其是涉及一些民間信仰的民俗事象,諸如廟會、節慶、祭祀典禮等大型的綜合性群體項目。

這種生活性、群眾性極強的活動,是中國民間的傳統習俗,是傳統生活的重要組成部分,它們既豐富了人們的生活,又活躍了地方經濟。當然,在這一點上,我們首先要更新觀念,我國正處在社會轉型期,各種矛盾錯綜復雜,對于民間信仰,不應該是視而不見或是視為洪水猛獸,而是要科學認識,通過正確引導,發揮其在構建和諧社會中的獨特作用。在非遺的保護中,可以采取弱化民間信仰的因素,強調儀式中表演藝術的方法,以綜合認定的形式對民俗活動中的表演藝術加以認定,以使該表演藝術得以完整地傳承下去。與個體的認定不同,綜合認定不是彰顯個人所具有的高超藝術,而是同一表演中兩人及以上具有同一表演特色且技藝高超的情況下所實施的認定方式。這些民俗活動中的表演一般由民間表演藝術團隊完成,他們通常以表演協會或業余表演藝術隊的組織形式存在。綜合認定的團體應該由他們中技藝精湛的藝人組成,這些藝人可通過協會會員、同行推薦和選拔來組成。對于那些在民俗活動中起到組織推動作用的關鍵人物,或者說民間的文化精英,則可以個體的形式將之認定為非物質文化遺產傳承人,比如一些傳統的大型祭典中的主持巫師以及相關主題項目的主持人,可對他們進行分別認定。

“團體認定”制度則可借鑒日本的做法,該制度限于工藝技術領域。是在工藝技術個人色彩不太明顯且該工藝為多人所持有的情況下實施的認定,要求該技術持有者必須是該團體主要成員。在團體代表人去世后,被認定的工藝團體仍享有這一榮譽稱號,但需要上報并重新評選團體代表人。

(四)代表性傳承人制度的隊伍建設

上文中有關數據分析顯示代表性傳承人隊伍年齡總體偏大、結構不合理,而且調查中進一步顯示年齡問題已經影響了制度執行的有效性。

我們在制度上既要體現對年老的傳承人的人文關懷,在生活保障、衛生醫療等方面提供特殊關照,對他們的技藝做搶救性保護,充分運用現代多媒體手段,建立盡可能完備的數據庫。其次,擴大代表性傳承人的融入制度,在建立代表性傳承人的隊伍時,盡可能給予人數較多的傳承人以榮譽,避免傳承人之間因為利益不均造成的內部不穩定和社區分裂。同時,通過遺產自身的傳承機制合理建設梯隊,加大對后繼人才的挖掘與培養,給予年富力強的具有潛在優勢的傳承人更大的發展空間。從而使各級非物質文化遺產傳承人的年齡結構逐漸趨于科學化,以保障文化遺產事業的可持續發展。在這方面,韓國有許多值得我們借鑒的地方。比如,政府特設獎學金,以資助那些有志于學習無形文化財產的年輕人,這些人被稱為“傳授獎學生”。

在傳授獎學生的選拔方面,《文化財保護法實施規則》有更為詳盡的規定:傳授獎學生必須是“從重要無形文化財的持有者或持有團體那里接受了六個月以上的傳授教育,且在該重要無形文化財的技能、技藝方面具有相當素質的人員”,或是“在與重要無形文化財相關領域工作經歷超過一年以上者”。重要無形文化財的傳授獎學生一般學期為五年,已獲得傳授教育證者除外。[3]126

從上文的數據分析和田野調查看,我國現有代表性傳承人制度存在遴選過程中的社區參與度不夠、國家補助經費使用功能不明晰、新老代表性傳承人更替機制不完善、傳承效果的評價體系缺失、女性代表性傳承人比例過低,以及作為遺產主體的代表,代表性傳承人依然無法突破遺產保護過程中普遍存在的遺產主體與遺產保護主體分離的事實。造成這些問題的原因,一方面是制度的先天性不足,比如對“遺產主體”的解讀過于狹隘;另一方面是制度本身的偏差,從“代表性傳承人”的遴選申報環節開始就缺乏民眾的積極參與和民主監督。要解決實踐中存在的這些問題,需要我們從觀念和行動中做到:(1)還原“遺產主體”的內涵,在認定“個人”作用的同時,采取“團體認定”的方式,對“群體”、“社區”中的主要成員進行確認,譬如借鑒日本對于工藝技術領域里的“團體認定”制度,要求該技術持有者必須是該團體主要成員。在團體代表人去世后,被認定的工藝團體仍享有這一榮譽稱號,同時上報并重新評選團體代表人。(2)逐步建立遴選過程中的社區參與機制。政府主導遴選機制的最大弊端就是使得一般的民眾“被邊緣化”,民眾參與遴選的民主程度越高,參與非物質文化遺產保護的自覺性才會越高。在遴選環節,充分尊重社團組織、社區民眾的意見,設立由專家組成的咨詢機構,集思廣益,讓傳承人的遴選成為百姓關注、積極參與的一件大事。同時,可以借鑒韓國的做法,在傳承人認定以前或認定以后,接受該領域專家委員會的調查與核實。(3)完善代表性傳承人世代更替制度。一方面建立代表性傳承人在年齡、知識、社會認可度等方面的層級隊伍,另一方面基于各自非物質文化遺產的類別特征,逐步明確代表性傳承人的“晉升”渠道,以保證世代更替過程中的公平、公正和合理性。(4)逐步提高女性代表性傳承人比例,肯定和發揮女性代表在非物質文化遺產保護中的積極作用。

非物質文化遺產保護工作任重而道遠,只有在全社會的共同關注與努力下,建立健全法規法律,完善非遺保護的長效機制,非遺保護才會有一個更大的飛躍發展!

[1]D Fairchild Ruggles,Helaine Silverman.Tangible to Intangible Heritage[M]//D Fairchild Ruggles,Helaine Silverman.Intangible Heritage Embodied.New York:Springer,2009:11.

[2]William Logan.Closing Pandora’s Box:Human Rights Conundrums in Cultural Heritage Protection[M]//Helaine Silverman,D Fairchild Ruggles.Cultural Heritage and Human Rights.New York:Springer,2007:33-52.

[3]顧軍,苑利.文化遺產報告:世界文化遺產保護運動的理論與實踐[M].北京:社會科學文獻出版社,2005.

[4]巴莫曲布嫫.非物質文化遺產:從概念到實踐[J].民族藝術,2008(1):6-17.

[5]劉志軍.非物質文化遺產保護的人類學透視[J].浙江大學學報:人文社科版,2009(5):36-45.

[6]高丙中.作為公共文化的非物質文化遺產[J].文藝研究,2008(2):77-83.

[7]UNESCO.2000年世界文化報告:文化的多樣性、沖突與多元共存[M].關世杰,等,譯.北京:北京大學出版社,2002:163-164.

[8]紹興市開展非遺傳承人和傳承基地考核評比[EB/OL].[2012-01-17].http://www.zjfeiyi.cn/news/detail/31-1229.html.

[9]“非遺”傳承人帶徒要考核 不合格者“下課”[EB/OL].[2011-12-31].http://cq.sina.com.cn/news/today/2011-12-31/14709.html.

[10]費伊.“三位一體”:非遺保護的寧波模式[N].中國文化報,2011-12-21(4).

[11]劉朝暉.村落社會與非物質文化遺產保護——兼論遺產主體與遺產保護主體的悖論[J].文化藝術研究,2009(4):29-36.