見過“末日”更珍惜“今天”

黃祺

四十出頭,大多數人在這個時候幾乎可以預見自己接下來的人生軌跡。如果單純從個人的前途來說,孫蘊偉醫生也在這個年齡上看到未來:繼續醫生職業,醫治病人,積累臨床經驗,總結科研成果,老去,成為讓人尊敬的好醫生……

但同時,孫蘊偉對未來又深感不安:醫患關系是否能夠改善?是否有更多年輕人安心做醫生?社會矛盾能不能少一點?法制化是否能夠真正實現?

研習醫學的人最“唯物”,孫蘊偉把2012“末日論”當作一個笑話,他只希望,這樣一個被賦予神秘色彩的年份,可以成為這個社會的“拐點”,他期待更多人像醫生一樣抱有務實的精神,用切實的行動讓未來變得更好。

醫生的2012

年初從媒體上讀到2012“末日論”的新聞時,孫蘊偉權當是個笑話。從18歲選擇進入上海第二醫科大學學醫開始,孫蘊偉注定成為一個“唯物”的人。在一個“唯物”的人看來,只要沒有科學證據證明“末日”的存在,那么,它就是不存在的。就像通過人體解剖如果找不到某個器官,那么這個器官就一定不存在一樣。

直到有一天,上初中的女兒也開始提到“末日論”,孫蘊偉才認真地想了想這個名詞。

孫蘊偉現在是上海瑞金醫院消化內科主任醫師,從實習醫生到現在近20年的從醫生涯,難免見證病人的“末日”。見過太多以后,孫蘊偉以為自己對生命的消逝已經麻木,但這種麻木感,其實只是特殊職業從業者的一種心理上的自我保護——醫生最明白生命的歸宿是個什么樣子,于是總要避免去端詳命運的模樣。

醫生這樣有可能見證他人“末日”的人,更能體會“今天”的珍貴。因此,像“末日論”這樣的故事,讓孫蘊偉覺得不值得討論,每個生命都有自己的“末日”,既然如此,2012年12月21日,又與平常的每一天有什么區別呢?

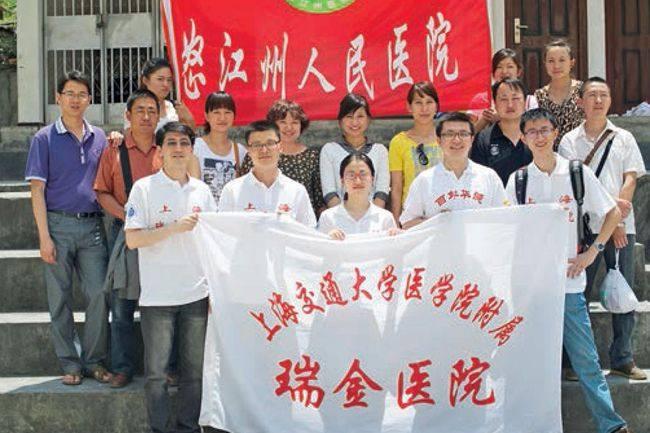

孫蘊偉自己的2012年,充滿積極的暖色調。從事業發展上來說,孫蘊偉獲評“正主任醫師”,同齡同行中,評上正高職稱的并不多,這是對他多年學習積累和工作實踐的肯定。這一年,孫蘊偉還接受了一項具有挑戰性的工作——帶隊援滇。

瑞金醫院援滇醫療隊,是上海市醫療援滇計劃中的一部分,醫院希望“留過洋”的孫蘊偉也能“下下鄉”。一開始,在接受醫院任務時,孫蘊偉有一些不情愿。半年的援滇一方面會影響科室發展,他帶的研究生也會受影響。另一方面,孫蘊偉多年在國外求學,一直遺憾沒有太多時間陪伴女兒成長,現在女兒正讀初三,學業壓力大,孫蘊偉本想多陪陪她。

不過孫蘊偉最后還是接受了任務。孫蘊偉和同事們的目的地,是云南怒江傈僳族自治州州府瀘水縣。從上海先乘坐飛機到昆明,第二天再乘飛機到保山,從保山換乘近4個小時的長途汽車,顛簸2天之后,一行人才到達邊陲小城。

這是孫蘊偉第一次在如此落后的地方長期工作,瀘水縣鄰近緬甸,只有17萬人口,生活在縣城里的僅3萬,大多數人居住在山區峽谷地帶。縣醫院樓房看上去還不錯,但一進入內部,孫蘊偉就發現了巨大的反差。

一個差別是,像瑞金醫院這樣的大型三甲醫院,分科很細,醫生一般都是在某一個專科上具有專長,而瀘水縣醫院的科室設置,還像幾十年前的醫院一樣只分大科室。還有一個更大的差別是,“現代醫學越來越依賴儀器,當地幾乎沒有先進的儀器,我們的本事很多都用不上。”

現實情況給援滇醫生們出了難題,但他們又不甘于無所事事。孫蘊偉和同事們調整了一下“戰略”,把工作重心放在對當地醫療人員的培訓上,向他們傳授現代醫學分科等知識。

醫生多多少少有些理想主義,在援滇的半年中,孫蘊偉和同事們雖然沒用上自己的“看家本領”,但如果當地醫生因為他們的到來而有所收獲,他們也會體會到滿足。

手電筒與希望

“其實做醫生很矛盾,一邊總是抱著希望,一邊又見過太多的社會矛盾,太多讓人悲觀的現實。”中國醫生的職業處境,本身就是一個冷酷的現實。

孫蘊偉當年報考醫學專業,最重要的原因是認為醫生這個職業非常穩定。“1990年代初,社會還充滿動蕩的氣氛,當時覺得,當醫生是最穩定的職業,而且還能給自己的家人、朋友帶來健康上的保障。”當時,醫生在社會上受人尊重,醫患之間的關系還沒有像今天這樣緊張。

20年以后,醫生居然成為很多惡性傷害事件中的受害者。“殺醫”是最近幾年才出現的新詞,僅2012年,就有6起“殺醫”事件發生,造成3名醫護人員死亡,13人受傷。

最近的一起事件發生在11月29日,天津中醫藥大學第一附屬醫院一名醫生被人用斧頭砍傷致死。醫院宣傳處稱,事發時醫院處于午休時間,一名中年男子沒有掛號,直接沖進診室,用斧子將正在當班的康紅千砍傷。事發時診室內無其他人,康紅千立即被送往三樓急救,但搶救無效死亡。

醫生的職業聲譽下降,甚至生命安全受到威脅,很多時候是醫生替社會承擔了社會矛盾的惡果。孫蘊偉說,醫院里最常出現的矛盾,是病人對醫保限制的不滿。“一些病人很貧困,但醫保對報銷范圍又有限制,部分人會把對醫保制度的不滿,發泄到醫院身上,與病人接觸的是醫生護士,他們自然把怨氣發泄到我們頭上。”

制度的困境不是醫生們能夠改變的。孫蘊偉提起晚期癌癥患者住院難的問題。今年3月,一封市民寫給上海市領導的公開信,引起上海市高層的注意,也引發社會討論。寫信人秦嶺的父親身患晚期癌癥,向幾家醫院申請住院都被拒絕。

醫院不愿接受晚期癌癥病人的原因,與“病床周轉率”這樣一個評價指標有關,醫院害怕晚期癌癥病人“壓床”,因此不敢接收病人。但對于患者和患者家屬來說,他們不會去區分管理制度與醫院、醫生之間的差別。

像這樣無法解決的現實癥結,每天都在醫院這個“舞臺”上上演,醫生常常因為現實而心生無奈。

醫患關系緊張,具體到一個醫生的身上,就變成了對“風險”的恐懼。“醫學是一門實踐科學,一定會有失誤的時候,現在的醫患關系,讓醫生們時時感到緊張。”不過就像孫蘊偉所說,即使現實環境如此,他還是保持著職業上的好奇心。“我不會放棄做一些探索,只不過會更加小心。”

醫生更懂得“當下”的重要,更明白行動比任何空想都要有價值。因此,孫蘊偉還是每天7點半準時出現在醫院,除了病房查房和專家門診工作處,還要完成各種內窺鏡操作和治療。孫蘊偉希望,更多人像醫生一樣,一邊心懷期待,一邊相信行動的力量。

“如果‘末日真的到來,你會帶上什么東西?”孫蘊偉醫生幾乎不用考慮,立即回答:手電筒。

這個答案讓記者有些意外,通常我們會以為醫生在危機時刻,想到的是急救包這樣實用的物品。

“有手電筒就有光明啊,那時候精神鼓勵和寄托最重要。”盡管現實有些讓人困惑,但孫蘊偉還是保持著自己的樂觀。

站在2012年的末尾,孫蘊偉對未來充滿期待。“我們總是有期待,期待社會變得更好,期待真正的法制化,期待女兒能夠生活在一個穩定而安全的社會,盡管這些愿望在短時間內還很難實現。”