那落日是一團橘紅色的鴨蛋黃

李樹波

今年10月是巴爾干戰爭百年紀念。今天,誰有錢有閑來高調紀念這場改變了世界格局的戰爭?當年參戰諸國——希臘、土耳其、保加利亞、塞爾維亞和黑山共和國——俱身陷經濟危機,只有塞爾維亞舉行公開儀式,紀念庫馬諾沃戰役。這一戰役曾讓它從奧斯曼帝國手中贏得馬其頓和科索沃,但最終,它又一個一個將其丟失。

如今的塞爾維亞,日子過得怎樣?

GK畫廊的總監莉莉雅娜兩口子開著一輛白色甲殼蟲來接我們。這車看著像1972年款,果然也有30多歲年紀。東歐社會主義陣營里,南斯拉夫人是最早開上私家車、享受資本主義生活方式的國家。然這車到今天也沒換,說德國車品質好也罷,塞國經濟停滯多年也罷,總之我們往車里一坐,就坐進了幾十年不變的貝城夏天的酷熱里。

聽天氣預報,天天都是37度以上,無怪乎說巴爾干是火藥桶,天氣就熱得不留余地。車駛過郊區的大片玉米地,我想,二戰時這也許是游擊隊員的青紗帳吧?進入市區,1999年北約轟炸的傷痕赫然在目,棄置的大樓用黑黢黢的空洞凝望世人,宛若骷髏。和柏林城中大樓里的密集子彈坑洞不同,在這里,未愈傷口的痛楚依然流露在日常生活里。

遠離戰火大概是巴爾干人民求之不得的奢侈。卡拉梅格丹城堡中的歷史博物館的介紹告訴我,這個城市已經被摧毀了40次,又重建了40次。巴爾干男子的服飾里,不可少的配件是腰刀。而“巴爾干化”這一名詞已經從地緣政治進入文化領域,被用來形容一個環境里,各種次級團體各懷信念系統和價值觀,表面相安無事,井水不犯河水,實則充滿緊張對立,隨時可以因為權力和資源爭奪而爆發沖突。

對于塞爾維亞人來說,鐵托掌權的時代是黃金時代。那時的南斯拉夫是歐洲的政治軸承。對外,南斯拉夫二戰沒怎么靠蘇援,所以對老大哥,腰桿是筆直的。蘇聯和東歐國家要搞物資,西方要搞情報,因此貝爾格萊德儼然具有了巴以沖突時埃及的地位。對內,巴爾干地區各族人民空前地緊密結合,塞爾維亞人、匈牙利人、克羅地亞人、斯洛文尼亞人、波斯尼亞人、阿爾巴尼亞人共處一國,塞族占據主導地位。在意識形態上,南斯拉夫是東歐陣營里最寬松開放的,藝術家和知識分子們可以自由集會、自主結社、出國旅游。他們在貝爾格萊德郊區的農莊里建立烏托邦式的公社,用牛糞、鐵和木頭搞實驗藝術,實行開放的同居制度。

1990年代初,蘇聯解體,冷戰結束,南斯拉夫在兩個國際陣營之間的緩沖地帶位置不復存在。“震蕩療法”導致全國270萬雇員中的60萬人失業。民族主義乘虛而入,克羅地亞、斯洛文尼亞搶先獨立,跟著是馬其頓共和國和黑山共和國。從前威風八面的塞爾維亞人現在連出海口都沒有,而現存領土里礦藏最富的科索沃也在阿爾巴尼亞的支持下單方宣布獨立,實在有如心頭刺。

聊天中的片言只語,聽得出貝爾格萊德朋友們對美國的憤怒、對歐盟的警惕。當問起1999年的科索沃戰爭,貝城大報的美女文化記者深邃的大眼睛登時蒙上淚水。當然,如果我問的是在塞族統治下逃亡他國的波斯尼亞人,或科索沃的戰爭難民,或許他們的看法就不同了。

戰爭帶來的另一影響,大概是性別比例。雖然根據穆迪指數,塞爾維亞的男女比例是1.06:1, 但是在貝城大街上明顯地感到男少女多。妙齡女子和小女生們成群結對地逛,男子則寥寥無幾。我們落腳酒店的女招待馬琳卡也證實了“男少女多”的說法。她說,找男朋友很困難,不少女人不得不一輩子獨身。而塞爾維亞男人也很大男子主義,男人在家橫草不拿,豎草不拈,女人既上班,又操持家務,等于做兩份全職工作。

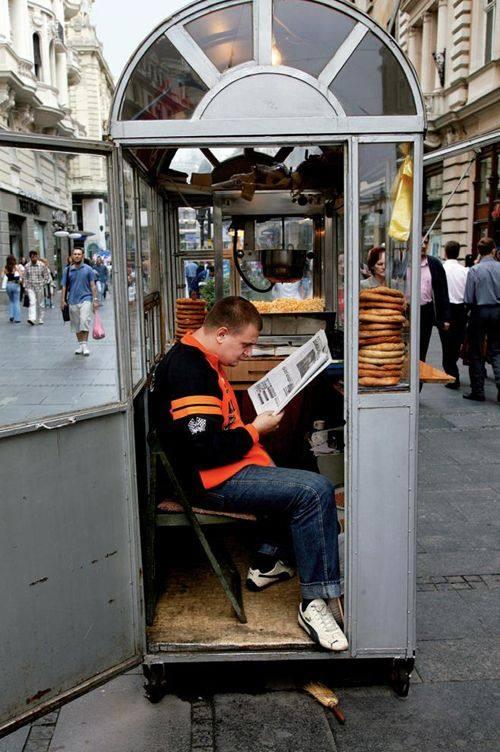

據說,目前塞爾維亞的最大支柱產業是服務業。的確,巴爾干地區多種飲食體系互相浸染的結果,就是比比皆是的美食驚喜。米哈伊公爵大街上,咖啡館、餐館和酒吧鱗次櫛比。咖啡口味純正,這是源于土耳其人幾百年統治的熏染。咖啡館的茶水單上,一般有十幾種茶葉可選。有車階級時興開車到郊外農莊,吃烤肉,喝當地產葡萄酒。街頭被本地人作為快餐的餡兒餅,1歐元一個,在餡料、酥皮、外形上卻有十余種細分,價廉物美。餐館里的菜式,有奧匈帝國烹調的富農氣質,又有巴爾干山里人的香濃實在。有老火功夫菜Goulash、燜小牛肉、清燉羊肉、豆子燉香腸,也有鮮嫩飽滿、澆上金黃醬汁的烤肉,就連魚湯也做得很好。各種奶酪干肉、腌漬辣椒、蒜頭、橄欖、干酪、小點心 ,讓人即使不開火也能吃上豐盛的點心餐(mezzo)。無怪旅游雜志把貝爾格萊德封為夜生活圣地,不少歐洲人飛到此地就是為了通宵達旦地派對狂歡。咖啡館開到晚上兩三點鐘是常事。從5月開始,多瑙河和薩瓦河上的駁船酒吧就開張了,舉杯順川而下,不亦快哉。

白天的貝爾格萊德極干凈,我們沒見到一個流浪漢。最接近“求助者”的,是一些老頭老太太,他們打扮齊整,穿著西服或連衣裙,手里拿著扎成小小一束的野花,或者在地上鋪塑料布,上面陳列小束野花。也不說什么,就拿眼睛看著你。那一種窘迫和尊嚴,讓你感到,他們承受的是民族的苦難,于是不由分說就買一束花,聽他們真摯道謝。

貝爾格萊德的人們穿著或許過時,但格外干凈整潔。所接觸的人,從藝術家、職員到街頭小販,都有教養而不做作,一派自然和氣,無論男女,都隱約有種正直英武的氣質。待人接物的古道熱腸,讓我想起前商業時代的中國。雖然當地人對本國政客的評價不高,對國際環境亦認為險惡,但是他們那泰然的精神,讓我看好這個民族的未來。

貝城人的另一個生活習慣,也讓我怦然心動。一天下午,莉莉雅娜帶我們去了一個叫Ada Ciganlija的公園,有很大的人工湖和各種水上運動項目,酒吧和餐廳點綴湖邊。我們用了咖啡點心當晚餐,然后就見一家家人沿湖遛彎,各種年齡、各種組合都有,走了一圈又一圈,直到夜色降臨。恍惚間我回到童年,那個電視和夜生活尚不普及的年代。塞爾維亞人的起居習慣相當健康,習慣吃適量早餐、豐盛午餐和簡單的晚餐,飯后長距離散步,所以無論男女,都漂亮精神。行人中多見運動員體格,身上沒有一絲贅肉。有些女孩穿得很少,但只覺得青春活力無敵。

在貝城的最后兩個下午,去了貝爾格萊德城堡下大名鼎鼎的克勒瑪格丹公園。巨大的綠地,一路點綴著賣紀念品的小攤。在公園盡頭,能俯瞰浩浩蕩蕩的薩瓦河。坐在城墻上看薩瓦河與多瑙河交界處的日落,是到貝爾格萊德必做的10件事之一。

下午兩點鐘,我們在公園的長椅上等日落。在熱空氣的威壓下,我手腳無力,倦怠得眼皮發黏,只想打盹兒。在埃及的大太陽天里呆過,天地皆白,總有四十一二度,是一種沙漠氣候里的干熱,單向度的,比較容易適應。而貝爾格萊德的熱,在到處綠蔭、到處噴泉下,化做咻咻熱氣,全方位把人罩著,一點點把意志解除。我在椅子上睡了一覺,被跟來的日頭曬醒,又重找了陰涼處再睡,連內疚的氣力都無,直到5點,日頭西斜。

那落日是一團橘紅色的鴨蛋黃,迅速地落入云層。我們這樣的外地人、青年背包客們、一家大小出門散步的本地人、退伍老軍人、退休老人,都安靜下來,注視著它沉入海里。涼爽包抄過來。

永恒即是當下。我想我會永遠記得,這座兩千年內被毀滅了40次又重建了40次的古城。