《大師》記憶

何映宇

大師風范,垂示后生。

在這樣一個多少有些浮躁的年代,大師這個稱謂,既顯得神圣,又似乎遙不可及。

都已逝去了。陳寅恪、梁思成、張大千、豐子愷、錢鐘書……民國至今,學貫中西或自成一派的大師級人物燦若群星,他們的治學、精神和風骨氣節,更是成為一個民族不屈的脊梁,在經歷歷史的風雨變遷之后,需要薪火之傳承。

2006年8月至今,上海紀實頻道,在沒有任何宣傳的前提下,越來越多的觀眾注意并喜歡上了一檔名為《大師》的節目。沒有靚麗的女演員和花哨的視覺特效,一個男中音的解說員向你緩緩訴說大師們在中國翻天覆地的大災難、大動蕩、大變化、大轉型中的命運和成就,語調,是低沉的,故事,顯然不那么輕松,卻在每集半小時的短暫時光里,讓你心潮起伏,不能自已。

一代中國知識分子的辛酸

這一系列的人物列傳,如司馬遷之《史記》,以人為綱,綱舉目張,構成了一部中國近現代學術思想的鮮活歷史。正如3月27日的《大師》節目研討會上復旦大學出版社學術總監陳麥青所指出的:“沒有這些人物,中國近現代的學術史、思想史、文化史,乃至科學技術史,都是沒有血肉的,都是空的。從這個上面來講,它是用一種媒體的方式來構建一個有血有肉的、形象的,而且可以向大眾普及推廣的中國近現代史。”

可以說,這一系列紀錄片拍出了一代中國知識分子的辛酸、痛苦和擔當。

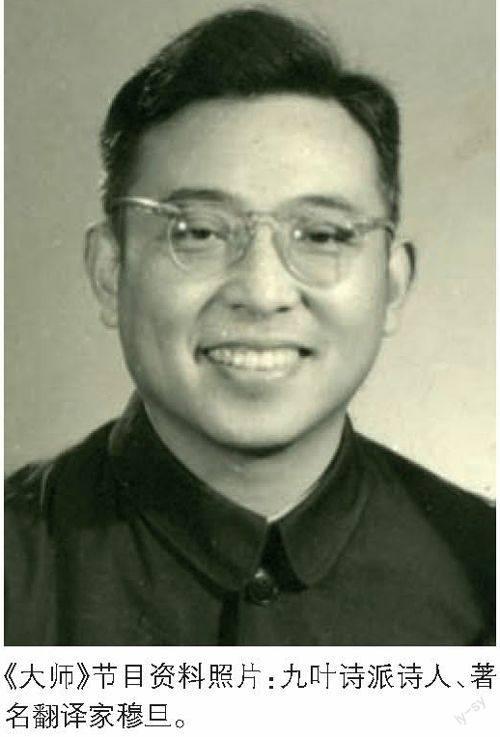

晚年的梁思成面對殘垣斷壁老淚縱橫;九葉詩派的穆旦,已經沒有辦法再寫詩了,在凄風苦雨中,他苦苦等待著詩歌春天的到來;而曾經編輯出版《中國新文學大系》的出版大家趙家璧,發了瘋……

華東師范大學教授胡曉明看到陳寅恪這一集時,被片中的細節打動了:“清華大學的細節,下大雪的場景,其實很多很多的畫面,都有歷史的溫情、敬意,流蕩在每一個畫面當中。我看了以后,覺得里面真的有一種很純正的氣味、氣質,那是敬畏。我們這個時代真是沒有敬畏的時代,沒有天、沒有地、沒有爹、沒有媽,完全是沒有敬畏的時代。”

需要敬畏,對歷史的敬畏,對人的尊嚴和學問的底線的敬畏,這些已經被當代許多中國人棄若敝屣的價值觀,他們,高高地舉起,在觸動著我們每個人的良知。

迄今為止,《大師》節目播出的130多集節目在社會上引起了廣泛的反響,有的,成為中學教學的輔助教材,有的漂洋過海,在中國臺灣地區和海外地區,成為大學學生了解中國近百年學術思想發展脈絡的一個影像窗口。

朱維錚結緣《大師》

節目有這樣的社會影響力,有節目組編導的不懈努力,當然,也離不開一位剛剛離開人世的學術大家的關心和支持。

3月14日,復旦大學歷史系教授朱維錚先生追悼會上,現場投影循環播放的是上海紀實頻道《大師》節目組趕制的朱維錚紀念短片。生前,朱先生是《大師》節目的學術顧問。顧問,這個頭銜,在很多人印象中,大多是掛名無實的虛職,不過,朱維錚和《大師》的關系可沒有那么簡單。

朱維錚的弟子、復旦大學教授李天綱說:“朱老師的經學史、史學史,都需要花一定的時間整理出來,而朱老師把它放在邊上,專門做了《大師》。”2011年8月,重病中的朱維錚堅持出現在上海書展為《大師》欄目系列影碟做簽售。他特別看重這套節目。

《史林》雜志副主編王維江記得,多年前,朱先生在德國時,有一次看到德國國家二臺的一檔節目《歷史》,這套節目在德國影響非常大,既有市場,又獲了很多獎項的肯定。這引起了朱先生的濃厚興趣。“他看到,德國人在二戰以后,一直在反省納粹的歷史,納粹的歷史怎么樣講給普通民眾聽?怎么樣讓他們理解?怎么樣讓他們看到真實的一面?只有看到真實的一面,才有可能吸取歷史的教訓,才能夠說我們將來可以避免同一個錯誤的重犯。”

通過《歷史》,朱維錚相信,電視媒體可以做一些書齋里的學者難以做到的事,電視,可以成為文化普及、思想傳承的重要載體。正如李天綱所說的:“到最后他認為是值得的,非常值得的。因為我們書齋里的知識分子、讀書人,有一個機會,和一般的觀眾直接見面。朱老師很高興,他說他們都在看,你們這些奇奇怪怪的知識分子,平時在做的那些事情,居然他們也能懂得一些。他說這是我們對文化做一點貢獻。”

就是在這樣的思路下,朱維錚和《大師》編導組一拍即合,朱維錚曾給《大師》下了這樣的定義:“大師就是博古通今、學貫中西、德才學識兼備,非但與本門學科微不世出的專家,并以獨特實踐、新穎方法,或指明未來取向,而受眾多學者敬仰。”通過大師的人物系列,他和《大師》編導組的成員一樣希望,大師身上那種“天行健,君子以自強不息”的精神,面對苦難和逆境而不畏強權、堅持學術理想和知識分子風骨的勇氣,能夠薪火相傳。

“我從來不敢相信我的記憶”

有一次,《大師》制片人王韌照例把當期《大師》節目的稿子送給朱維錚,請他過目把關:“結果等了一天,朱先生沒有回音,我們很焦急。到了第二天的晚上,我打了電話給朱先生的夫人王桂芬,朱夫人說朱先生正要找你們。我說是不是稿子有問題?朱夫人說,朱先生爬上爬下,查了一天的資料,要找你。我一聽,為這么一個稿子,要查一天的資料。當時我真有點誠惶誠恐。”

當時已經晚上7點鐘了,王韌覺得這一定是很重要的問題,他把組里所有的編導都叫了來,打了三輛出租車,去了朱先生家。后來他們就在樓下的一個韓國學生開的咖啡館,把兩張方桌拼起來,準備臨時開個會,聽朱先生教誨。過了一會,朱先生來了,給他們講了整整兩個多小時,講到晚上10點多。

王韌非常感慨,當時,他對朱先生說:“朱先生,怎么敢這樣勞駕您?”朱維錚回答說:“哪里,即使是常識的問題,我也從來不敢相信我的記憶。”

還有一次,他們拍馬一浮。王韌查資料,看到當年蔡元培曾經請他出任北大的文科學長。文科學長?當時不是陳獨秀嗎?王韌心中狂喜:多好?多有戲劇性?如果當年馬一浮答應了,當上北大文科學長,而不是陳獨秀來當文科學長,新文化運動不是沒有了嗎?北大的歷史就不是這樣了?中國的思想文化史會不會也會改寫?

新聞從業人員敏銳的嗅覺讓他興奮不已,立即把這個“好消息”告訴了朱先生。過了幾天,始終沒有動靜,王韌不免有些著急。那一天,很早,7點鐘,朱夫人突然打來電話,她說:“王導,我怕你們著急,朱先生也怕你們著急,朱先生剛剛把你們的問題寫了一封信,我想要幫你們打印出來,但又怕來不及。”

王韌給了朱夫人一個傳真號,讓她把朱先生的信馬上傳給他,自己則馬上趕到臺里。7點半,他到傳真機前一看,傳來了27頁紙!其中蔡元培請馬一浮出任北大文科學長的問題,朱先生用了整整兩三頁的篇幅來回答。朱先生沒有一句批評的話,而是用細密的考證來證明,這件事是不存在的:蔡元培只是請馬一浮來北大任教,而不是任文學學長!

這還不夠,他還要從日期來求證。朱維錚發現,馬一浮回信婉言謝絕時,陳獨秀出任文科學長的教育部批件已經于四天前到達,也就是說,當時,即使蔡元培真有意請馬一浮出任北大文科學長,而且馬一浮也同意,也不可能了。

朱先生治學的嚴謹,讓王韌感到震撼,他知道,朱維錚不辭辛勞,對幾個電視人的言傳身教,不僅僅為了解決一個學術問題,更是引導他們走上一條正路。

事實上,他們也沒有辜負朱先生的期望。生前,朱維錚曾經這樣不吝溢美之詞地夸贊拍攝《大師》這一群人,這在朱維錚,是并不多見的:“據我從旁觀察,《大師》的創作群體,日夜無休,一集接一集策劃制作,總在擔憂還原歷史的可能性,常常為了某個細節,查考、辯論、尋找知情者,包括要我‘顧問。他們低頭努力,也念及制作成本,卻沒有計較過如何引發社會轟動效應。這使我敢說他們是為文化事業獻身的群體。”