“二代農民工”頻繁跳槽為哪般

潘華

2012年春節剛過,浙江、江蘇、北京、安徽、吉林等地便先后出現了“招工難”的現象。一方面,返城之后,許多新生代農民工放棄了原來的工作,重新開始求職;另一方面,許多中小企業和個體雇主卻因招不到合適的職工或雇員而犯難。

從最近幾年的情況看,“招工難”已經成為春節之后許多企業面臨的共同難題。與此同時,“選擇性就業”和“旅游式就業”正逐漸成為許多新生代農民工的就業形式。那么,我們不禁會問:為什么這個群體的就業會如此之不穩定呢?

新生代農民工之新

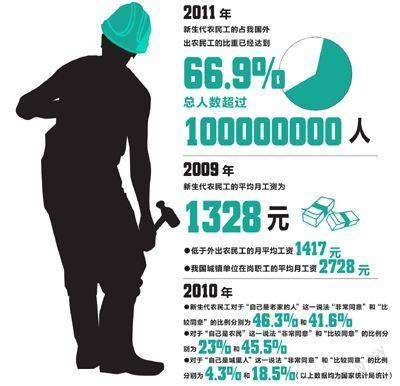

當時間的車輪駛入21世紀的第二個10年的時候,以80后、90后為代表的新生代農民工已經成為我國外出農民工的主體。可以預計,在今后一段時期內,新生代農民工仍然是我國可向城市轉移的農村勞動力的主要組成部分,其人數及其在我國外出農民工中的比重都將持續上升。

與扛著編織袋進城打工的上一代農民工相比,這些拉著拉桿箱的年輕人具有許多不同的特征,而這些特征對他們的就業形式產生直接的影響。

首先,他們出生和成長于我國改革開放和社會加速轉型的歷史時期,雇用制成為主要的用工形式,從而使他們可以自主選擇職業和就業崗位。

其次,與老一代農民工為改善家庭生存條件而外出打工不同,他們進城務工的目的在于謀求自身的發展,因此更加看重工資待遇,更加看重自身技能的提升和權利的實現,從而也更加在意就業崗位與實現自身發展之間的關系。

再次,從年齡上看,他們大多20歲出頭,思維和心智都處于不斷發展和變化的過程中,對各種問題的認識會隨著打工經歷的變化而不斷變化,從而使他們對職業和就業崗位的選擇更加具有不確定性。

最后,更為重要的是,他們更傾向于在城市生活,市民化和城市化的傾向非常強烈,更加渴望得到城市市民的身份和地位,享受到市民的權利和福利。因此,如果融入城市的愿望得不到滿足,那么他們更傾向于在不同城市或者不同就業崗位之間流動,而不是直接回到農村。

對城市的不適應

城市適應是一個社會學術語,指的是城市新移民通過交往、適應和融合這三個連續的階段,與城市的經濟、社會、政治和文化等環境因素連續而不斷改變的相互作用,從而與城市社會建立和諧關系的過程。長期以來,我國形成了以“城鄉分治,一國兩策”為基本特征的城鄉二元結構,戶籍制度賦予了我國城市新移民新的制度身份—農民工。因此,國外城市新移民的城市適應問題在我國就變成了農民工尤其是新生代農民工的城市適應問題。

一般而言,城市適應能力越強,對城市就越有歸屬感,從而也越傾向于穩定就業,反之則否。從城市適應方面來看,我國的新生代農民工對城市仍然存在著諸多的不適應,從而使他們難以融入城市,對城市沒有歸屬感,“過客”心理較為濃重,從而難以在城市實現穩定就業。

是否認同城市市民的身份是衡量新生代農民工城市適應的重要指標。然而,由于這一群體的制度身份仍然是農民,因此他們在身份認同上處于“農民”和“市民”之間的尷尬境地。而人力資本上的劣勢是導致這一群體工資水平普遍偏低的主要原因。由于文化技能較低,大部分新生代農民工在就業單位只能擔任低層次的職務,因此上升通道非常狹窄,而上升通道的缺乏是導致新生代農民工頻繁“跳槽”的重要原因。從居住條件來看,目前多數新生代農民工居住在用人單位提供的簡易宿舍或者工棚中,無法滿足正常的生活需要。即便是在城市租房,超過半數的新生代農民工只能采取多人合租的方式居住。更為嚴重的是,目前我國多數城市的房價依然高位運行,與新生代農民工較為薄弱的承受能力之間嚴重背離,從而使他們在城市安家的愿望幾乎成為空想。

當前,我國的城鄉二元結構尚未發生根本性的變化,由城市的政府、社區、企業和市民組成的社會支持系統仍然基本上把包括新生代農民工在內的城市非戶籍人口排除在外。在這種情況下,新生代農民工不僅難以獲得表現為利益訴求、信息獲取、權益維護等形式的組織型社會資本,而且也難以獲得包括基本公共服務和社會保障在內的制度型社會資本。目前,以血緣、親緣和地緣關系為紐帶的親友和老鄉仍然是許多新生代農民工社會資本的主要來源。

與熟人關系為表征的傳統社會不同,現代社會尤其是現代城市社會是一個陌生人社會。因此,在現代城市社會中,必須通過廣泛的社會參與,提高社會互動的頻度、廣度和深度,從而縮小人與人之間的社會距離。然而,由于我國至今仍然存在著農民和市民之間的身份差別,新生代農民工與城市市民之間存在著一道制度性的屏障,阻礙了二者之間的正常社會交往。在這種情況下,新生代農民工幾乎無法參加城市的社區選舉和社區日常管理,與老鄉和來自別的地區的新生代農民工之間的社會交往成為他們在城市主要的社會參與。

對城市的諸多不適應降低了新生代農民工就業的穩定性,因此必須采取有針對性的政策措施,提升這一群體的城市適應性,從而使其實現在城市的穩定就業。筆者建議,中央政府應把新生代農民工的職業培訓、子女教育、住房改善、社會保障和公共服務等納入專項經費保障范圍。地方各級政府應根據中央的政策,把新生代農民工的就業技能培訓、社會保障、子女教育、計劃生育等經費納入本級財政預算,把新生代農民工納入本地的公共服務體系,使其享受到與城鎮職工同等的待遇。