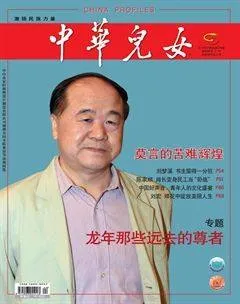

劉夢溪 書生留得一分狂

劉夢溪,原籍山東,生于遼寧。1966年畢業于中國人民大學語言文學系中國文學專業。后歷任中國藝術研究院研究員,中國文化研究所所長,《中國文化》暨《世界漢學》雜志創辦人、主編,北京大學比較文學與比較文化研究所兼職教授,南京師范大學文學院專聘教授、文藝學學科博士生導師,中國華夏文化研究會學術委員,中日韓東亞比較文化國際會議(常設)執行理事。1964年開始發表作品。1979年加入中國作家協會。1992年開始享受政府特殊津貼,2010年被授予中國藝術研究院終身研究員。2011年被聘為中央文史研究館館員。

情系紅樓

1964年,年僅22歲的劉夢溪即在《光明日報》上發表了紅學論文《探春新論》,引起巨大反響。自此,夢溪先生與紅樓夢結下了不解之緣,1979年創刊的《〈紅樓夢〉學刊》,就是茅盾先生應夢溪先生之請題寫的。1980年《文藝研究》上又發表了他的重要論文《紅學三十年》。也許是對紅學史有著不同于常人的深切理解,劉先生一度認為百年紅學正在走向衰落:“最能體現紅學特殊意義的兩個紅學學派,索隱派終結了,考據派式微了,剩下的是一個個百思不得其解的謎團,滾來滾去,都變成死結。”“在新材料發現之前,紅學的困局難以改變。”紅學界當前面臨的形勢同《紅樓夢》所說的一樣,就是“食盡鳥投林”。同時,劉先生認為研究“紅學”者甚眾,觀點相左實屬司空見慣,紅學領域常常上演的“幾揮老拳”、水火不容的種種情狀就嚇退了不少研究者。但是,夢溪先生終究還是沒有離開紅學研究的領域——“我多次聲明洗手不干了,想要逃離紅學,可總是在劫難逃。”近年來,夢溪先生相繼出版了《紅樓夢與百年中國》、《陳寅恪與紅樓夢》、《牡丹亭與紅樓夢》、《國學與紅學》等一系列重要的紅學專著。在他的擁有200多萬訪問量的博客中,《元春給寶黛愛情投下的陰影》、《<紅樓夢>諸釵是“大腳”還是“小腳”》、《寶黛愛情的升華之樂》、《寶黛愛情遭遇輿論反彈》等文章層出不窮、隨時更新。其中仍不乏精彩論斷,例如在比較《牡丹亭》和《紅樓夢》怎樣寫“情”這個問題上,夢溪先生的答案是:《牡丹》之情輕快,《紅樓》之情沉重;《牡丹》之情偏于喜,《紅樓》之情偏于悲;《牡丹》是單色的愛情,《紅樓》是復調的愛情;《牡丹》之情愉悅,《紅樓》之情悲哀;《牡丹》對情的寫法讓人感到滿足,《紅樓》對情的寫法讓人感到缺憾,筆者深以為確論。鄧云鄉先生曾贈夢溪先生一聯曰:佛云不可說,子曰如之何。夢溪先生的紅樓情結,或許只有這聯中語可以闡釋得了吧!

國學之辯

近年來,關于國學的種種論述甚囂塵上,其中殊少有人對其進行深入和冷靜的思考。夢溪先生認為現在大家都在講國學,其實很多人沒有弄明白到底什么是國學。他認為國學和傳統文化不是一個概念。傳統文化的概念非常大,所有傳統社會的文化,都是傳統文化。書法就屬于傳統文化,可是不能簡單講書法是國學。國學有過不同的定義,最早是章太炎寫的一本書叫《國故論衡》,后來胡適、傅斯年等提出了“整理國故”的問題。1923年北大國學門出版《國學季刊》,胡適在發刊詞中提出,“國學”就是“國故學”的簡稱。這個定義把中國的歷史和文化都包括進去了,太泛,所以學術界沒有采納,后來大家比較一致的看法,認為國學就是中國固有學術。但固有學術包括的內容也太泛,先秦子學、兩漢經學、魏晉玄學、隋唐佛學、宋代理學、明代心學等,還有儒釋道,實際上還是太過籠統。夢溪先生比較認可的是馬一浮先生的論述。1938年,馬一浮在浙江大學的國學講座中,提出了一個新的國學定義,他認為國學就是“六藝之學”。“六藝”就是詩、書、禮、易、樂、春秋“六經”,這是中國文化的最高形態,是中國學術的經典源頭,是中國人立國、作人之本。在認同“國學”是“六經”的基礎上,夢溪先生建議將其和國民教育結合起來,主張在中、小學開設國學課,以《論語》、《孟子》為主,慢慢再選讀“六經”。夢溪先生認為,這樣的國學是不可能熱的。他始終認為國學熱是好事,但不能太熱,不應將國學搞得過虛,也不要把它搞得過熱,只有這樣才能讓國學熱結出好的果實。

心憂天下

夢溪先生著作等身,但并非“兩耳不聞窗外事,一心只讀圣賢書”的學究。他始終是一位心憂天下的學者。2010年10月16日,在伯克利大學中美文化論壇的最后一次圓桌會議上,夢溪先生題為《對話是人類的生活準則》的發言,就明確闡述了先生的心中之“憂”:“我近來對我們這個世界的前途頗感憂慮。我覺得世俗的利益力勢蒙住了人類的眼睛。也就是中國成語所說的“利令智昏”,竟然完全不了解這個世界已經或者將要發生什么事情。大自然已經不耐煩了,正在對人類的不智做出激烈的回應……可是人類自己呢?似乎沒有讀懂大自然發出的信號。還在沾沾自喜,制造恐怖,倚強凌弱,兵戎相見。以為武力可以解決人類的深層問題,是人類最大的不智。人類正面臨空前的危機。大自然的反彈和人類本身殘暴的殺戮,使危機帶有雙重變奏的性質。世界上一些最優秀的頭腦,應該站出來,喚醒人類的理性與智慧,讓人類不盲目渾噩的走向自絕之路。在國內,夢溪先生也常常表達著自己的憂思。例如,對于近來如雨后春筍般冒出來的各地“精神”,夢溪先生就頗有微詞。他認為想用幾個簡單語詞概括一個城市的“精神”,是很難的。如果每個城市都提出“城市精神”的口號,并以幾個語詞概而括之,中國城市的“精神”要么彼此重復,譬如都會有“創新”等等,要么就花樣百出,最后難免“精神”紊亂。夢溪先生認為我國城市的首要之務,是要把城市建成宜居之所,發展特色經濟之外,環保、安全、舒適、清潔、健康,人人都愿意住在這里,以自己的城市為榮,這是最該著意的,而不是爭先恐后征集“精神”的表述語。

書生之狂

夢溪先生認為,書生不妨“狂”一點。他覺得清末民初有點像明末清初,是一個文化沖突和思想蛻變發生共振的“天崩地解”的時代,也是一個產生過“狂士”的時代。維新、變法、革命、立憲、共和、中學、西學、“東化”、西化,各種思想都“言大志大”地爆發出迥異往昔的聲音。肩負著時代使命的新的“狂士”也涌現不少。康有為自稱“南海圣人”,譚嗣同標舉“一死生,齊修短,嗤倫常,笑圣哲,方欲棄此軀而游于鴻濛之外”;“老英雄吳虞”聲稱要“打倒孔家店”;章太炎“以大勛章作扇墜,臨總統府大門,大詬袁世凱的包藏禍心”;魯迅作現代中國首部白話小說《狂人日記》;現代學術的開山王國維也興奮地寫有“但使猖狂過百歲,不嫌孤負此生涯”、“四時可愛唯春日,一事能狂便少年”。夢溪先生不無惋惜地指出,晚清民國以來的現代化浪潮并沒為現代狂士預留多少地盤,二三十年代以后,社會政治結構和文化秩序已經再沒有讓狂士得以生存的機會了,辜鴻銘留著前清的辮子游走于未名湖畔、黃侃在講堂上即興的“罵學”、劉文典當面向總統爭奪教育和學術獨立的禮儀稱謂、傅斯年因反對政府腐敗與“委員長”拍案相向、梁漱溟和領袖吵架等我們通常意義上的狂士之為,在夢溪先生看來,其實都不能看作是“狂”的本義的價值彰顯,而只不過是文明社會個人權利的一種正當表達而已。近現代以降,“狂”的社會條件沒有了,“狂”的心理基礎也不存在了。相反,裁狂、悔狂、制狂、刺狂成為一個時期流行的社會風氣——這就是夢溪先生對“夾著尾巴作人”的無狂時代的精神素描。夢溪先生曾經鄭重其事地記錄下了吳于廑先生的一首詞:“丹楓何處不愛霜,誰家庭院菊初黃,登高放眼看秋光。每于幾微見世界,偶從木石覓文章,書生留得一分狂。”夢溪先生最欣賞的當數最后一句,并將之作為自己一本散文集的書名。筆者認為,這其中包含著夢溪先生對當代“狂士”的某種期待。因為中國文化里面長期存在“狂者”精神的傳統,如果在先秦諸子、魏晉名士、漢唐高人、明清義士之后,再無孔子尊崇的“狂狷”之士,我們的時代定會黯然失色。況且夢溪先生的要求并不高,他“只希望我們的作家和知識分子保留‘一分’可愛的狂氣。是呵,如果不是一分,而是三分、五分乃至更多,也許就不那么合乎分際了。但如果連這‘一分’也沒有,作家或知識分子的義涵就要打折扣。”可見,夢溪先生希望見到的“狂”是有自己獨立思想和獨立人格之“狂”,是“狂”得見法度、有分寸、并與其他德性有機配合之“狂”,而非孔子所謂的“狂而不直”之“狂”。

最近劉夢溪先生的專門研究“狂狷”的專著《中國文化的狂者精神》,由三聯書店出版了,全書十二章,對孔子的狂狷思想,對漢唐高人、魏晉名士、明清義士的狂狷思想作了系統探討。明代對狂者精神期許最高,袁宏道稱之為“龍德”,心學領袖王陽明則提出“圣狂”的概念。如果缺少了勇于進取的“狂”和有所不為的“狷”,即一個人的獨立精神和對立人格,一個時代便會黯然失色。

多面夢溪

夢溪先生是頭銜頗多、影響頗大的著名學者,與當代諸多文化大家的不同之處在于,夢溪先生不是一位單一的學者,他是多面的、立體的。在著名畫家丁聰為夢溪先生所繪的像后,季羨林先生為之題語曰:“相互切磋琢磨,莫忘那更好的一半。”王蒙先生為其撰聯曰:“古今商之,閱經史子集,頗悟微言妙諦;天下念也,觀暑寒晴雨,但求大概明白。”夫人、著名作家陳祖芬女士附語曰:“小孩總想裝大人。”夢溪先生的自述則為“吃麥當勞,喜歡柳如是,研究中國文化。”而始終掛在夢溪先生書房的,是趙樸初先生親筆書寫的兩幅對聯:“天道無親常與善,人才非正不能奇”;“云若無心常淡淡,川如不競豈潺潺”。夢溪先生一生之學術造詣、道德文章、處世心境,都可由此窺得些許堂奧。

責任編輯 陳晰