鶴湖新居:守望深圳客家

陳亮

鶴湖新居位于深圳市龍崗區羅瑞合街道,是廣東省文物保護單位。這座建于乾隆末年的客家大宅,總建筑面積為15264平方米,總用地面積達到24816平方米,是已知全國現存規模最大的客家民居。有別于我們熟知的福建客家土樓形象,鶴湖新居采用了八角樓雙圍合的不規則四邊形布局,這種一反常態的布局手法,不僅少見于我國的傳統建筑之中,即便在深圳至今留存的客家建筑中,也是孤例。要追溯這種特殊做法的緣由,則須從深圳客家的特殊發展歷程和屋主羅氏家族的發家史來探求了。

一波三折

深圳客家的起源與發展

客家是一個具有顯著遷徙特征的漢族分支族群,是漢族分布最為廣泛、影響深遠的民系之一。客家先祖起源于中原地帶,之后因戰亂不斷遷徙,先后在贛南、閩南等地發展,并在元代開始向廣東省遷入。

深圳客家起源于清初,清廷初立之時為剿滅鄭成功海上勢力,實行“遷海”政策,勒令沿海省分無許片帆人海,違者置重典,順治十八年(1661年)至康熙二年(1663年)進而強令沿海居民向內地遷入30里,并將房合焚燒一空。此番浩劫導致當時深圳所處的新安縣原住民被驅趕殆盡,原有文化幾近消失,這為客民進入新安縣提供了重要的先決條件,待之后“復界”之時清廷招墾民回遷,深圳客家的先民便從閩、贛兩省大量遷入并生根發展。

初入深圳的客民在墾殖、經商、從官等各種渠道均有嘗試,并在乾隆年間發展到巔峰。然而深圳客家終屬移民,他們的快速發展引起回遷當地的廣府土著民的不滿,早在客民遷入初期就存在的土客相爭之勢逐漸激烈化,并最終釀成“咸同年間土客大械斗”的慘劇,深圳作為客民的主要聚居點未能幸免遇難。由此看來,鶴湖新居樹高墻,立八角樓的森嚴防御姿態便是深圳客民自衛反擊史的真實寫照,再看深圳其他客家建筑,其建造年代愈是趨向咸同年間的,則角樓、高墻所占建筑比例越大。

常年的爭斗造成了深圳客家人封閉自治的防衛性文化特性,缺乏與當地文化的交流和自主創新使深圳客家的生產方式逐步落后于社會需求。之后經民國及建國后的轉型,造就了當下深圳東部客家與西部廣府平分秋色的格局。

變中求存

羅氏家族的興衰歷史

客家傳統重農抑商,其核心發展模式為“耕讀”。遷海之后初復界,舊新安縣地區百廢待興,深圳客家的先驅者抓住了這一契機,打破傳統以耕養讀的模式大力開展商業,藉此取得了高速的發展。到乾隆盛世,深圳客家基本控制了當地的米、油、小商品等重要經濟產業,而后雖因動亂而日漸衰落,到民國時期,仍通過成功轉型控制了運輸這一新興的行業。可見,不拘泥傳統而勇于思變是深圳客家發展的最重要動力,而羅氏家族作為其中的佼佼者則更是在遷入之時就起到示范作用。

乾隆盛世——羅氏家族的高速發展期

羅氏始祖瑞鳳公在乾隆年間由興寧遷入深圳龍崗地區,于乾隆末年起屋,歷經三代人建成鶴湖新居。作為我國目前規模最大客家民居建筑的創始人,瑞鳳公初來深圳時僅為小販,據《羅氏族譜》所載:“(瑞鳳公)于乾隆二十三年徙居龍崗墟。初為小販,善觀其變,能與僮仆同其苦樂。居久之,致貲百萬,購田萬頃,置商肆一百余間,于龍崗筑鶴湖樓,回廊復道,氣象寬闊,談者比之郡城”。羅氏族人羅培善亦提到他們“祖上耕田,還在寶安、東莞、潮汕、廣州一帶經商。”這一說法可應驗于鶴湖新居中堂堂聯,其中下聯如是寫道“鳳止龍崗謀成東莞鶴湖興廈宇千秋勛業冠人寰”,“謀成東莞”清楚表明瑞鳳公當時從事的商業活動已不止于新安縣內,而“購田千頃”、“祖上耕田”又同時表明羅氏仍扮演著墾民的角色。重衣不抑商,再加上乾隆年間帝王開明的政策,讓羅氏家族步入了高速發展的道路。

乾隆末年是鶴湖新居第一期工程的建設時期,羅氏族人羅東山先生提到:“瑞鳳公初來龍崗時,祖屋選在石橋頭附近(今深圳華特工業區),因晉字后輩醉酒斗毆鬧出人命,為保性命只能將屋子賠了對方才了事”。可見,早在鶴湖新居之前,羅家就已經有財力建屋,從白手起家僅僅十余年就有了賠人大屋繼而再建屋的實力,深圳客家精英的能力可見一斑。同時,這樁族譜未記載的命案也隱隱透露出當時土客之間已各自心存芥蒂,這也為之后羅氏的衰落做了鋪墊。

道咸年間——到達巔峰的羅氏宗族及其迅速沒落

通過乾隆年間耕種、經商完成了原始積累,羅氏宗族在嘉慶、道光期間開始了全面的發展,其中先進的教育思想和教育制度是其走向巔峰的重要推力。客家往往會以宗族為單位自設私塾,鶴湖羅氏創辦的詒燕學堂是當地知名學府,不少圍外的子弟也被送來讀書,他們繳納的學費供羅氏子弟讀書所用,這一舉措使得大部分羅氏族人都能受到良好的教育。羅氏宗族一代即出四名讀書人,其中兩人為官,足見宗族學堂設立的必要性和優越性。正確的決策使深圳客家獲得了權力與財力的同步上升,進入了全盛時期。

達到巔峰的羅氏族人雖兢兢業業,但伴隨時代變遷,其農商并重、讀書從官的發展思路在不久后到來的晚清已不再適用。積累多年的土客矛盾亦在此時爆發,天地會起義以及而后的“咸同年間土客大械斗”嚴重打擊了羅氏賴以生存的農業和商業,繼而降低了族人的教育力度,全方位的倒退使得羅氏家族經歷了這一段黑色時期后很快走向了衰落。

該時期也是鶴湖新居二期工程的建設時期,羅氏宗族代表的深圳客家以如此之快的速度由盛轉衰,直接反應在建筑之上。鶴湖新居二期工程高墻、角樓猶勝一期,說明當時土客相爭局勢愈發嚴峻,而外圍面積雖大,建設完整度卻大大不如內圍,其中東側更是空出大塊用地未經利用,應是未料到衰弱來得如此之快,已無余錢大興土木了。

清末至民國——羅氏宗族發展的轉型期

清末至民國是羅氏轉型的時期,家族發展重心由衣耕、經商、從官逐步轉為下海淘金、從戎為主,這一系列轉變帶來了僑匯收入及社會地位的提高。

深圳客民下南洋、赴南美之風始于同治而盛于光緒年間。《南京條約》后清廷被迫開放海禁,并同意各國自由雇傭中國工人,至光緒時“南洋沿海地方如新加坡、孟加拉、檳榔嶼、錫蘭等處,華民流寓至數十萬人”。正處于衰落期的深圳客家雖無可奈何,但也的確加入了這股出國務工的大潮。大量子弟的赴外發展為羅氏帶來了僑匯的輸入,拯救了羅氏已近潰敗的農耕經濟,直至清朝覆滅,民國年間其子弟紛紛由考取功名向入伍參軍方向轉型。

深圳客家在清末到民國時期抓住了轉型的機會,在出國發展和從戎兩條道路上都創造了相當的成績,其經濟與家族勢力也在這一時期獲得了一定的恢復。

新中國成立后——深圳客家發展的平衡期

新中國成立后的深圳客家已完成了其應有轉型,赴海外謀生的子弟經過努力均已定居,國內局勢一片安泰,深圳客家幾大宗族日益密切的來往同時增進了區域間客家的凝聚力。據羅化族人羅東山老人介紹:“叔公羅競基早逝無后,競基的兄弟歲基遂將兒子坪珍過繼給叔婆曾云(深圳坪山大萬世居曾氏宗族)”,羅東山的姑姑嫁到深圳璇慶新居丘氏宗族。坪山曾氏建大萬世居24866平方米,璇慶新居丘氏家族遠赴蘇里南并任當地政要,羅氏宗族與他們修好,增強了深圳客家的相互聯系,為共同求發展開拓了道路。當時深圳客家幾大族合辦了聯興星運輸公司,羅氏宗族持有股份,這一公司在當時壟斷了惠陽一平湖一龍崗,龍崗一橫崗的公路運輸權,達到如此的成績是與深圳客家的團結經營分不開的。

1979年深圳特區成立。大量外來務工者的涌入帶動了房地產業的發展,大部分客家人為謀求更好的居住條件將祖屋出租,僅逢年過節返回祭拜,這種情況維持至今。根據近幾年的統計,深圳客家與粵系在當地的影響力始終保持在相互持平的比例之上,并均保持著穩步發展的勢頭。

鶴湖新居的建筑傳奇

鶴湖新居一期工程內圍落成于清嘉慶二十二年(1817年),此后又經過多次擴容和修繕,據羅東山先生講述,至少是在道光年間才建成了外圍,并由羅氏族人歷代居住和維護。鶴湖新居出租給外來務工者后,其建筑現狀日益惡化,幸而經深圳市政府分別在2001年和2010年兩次出資對其進行大規模修繕,才得以保存原貌,現在鶴湖新居已作為深圳客家民俗博物館對外開放。

九廳十八井 十閣走馬廊

九廳十八井,是客家人形容宏偉建筑的一種稱法。

鶴湖新居由內外兩圍環套而成,內圍為方形,外圍呈梯形。北邊寬166米,南邊寬122米,進深106米,建筑占地面積約15264平方米,包括圍前的禾坪、月池等共占地約24816平方米。它的內圍嚴格遵循著傳統的三堂四橫四角樓形制,帶著濃厚的客家韻味。其外圍布局則更顯自由,頗有一些廣府圍村風范。

三合土夯筑的外圍墻作為保護客家族人的第一道屏障,高度超過10米,底層厚達90厘米,頂部做成不易立足的三角形截面,厚度仍有40厘米。良好的選材與精湛的工藝使墻身異常耐久,歷經兩百余年風雨,墻身僅有輕微開裂,墻面也較少有風化留下的坑洼。外墻上均勻分布的花崗巖槍眼依稀述說著當時動蕩的社會局勢,其高低不同雙層分布形式消除了樓前的射擊死角,構成嚴密的立體防護網。

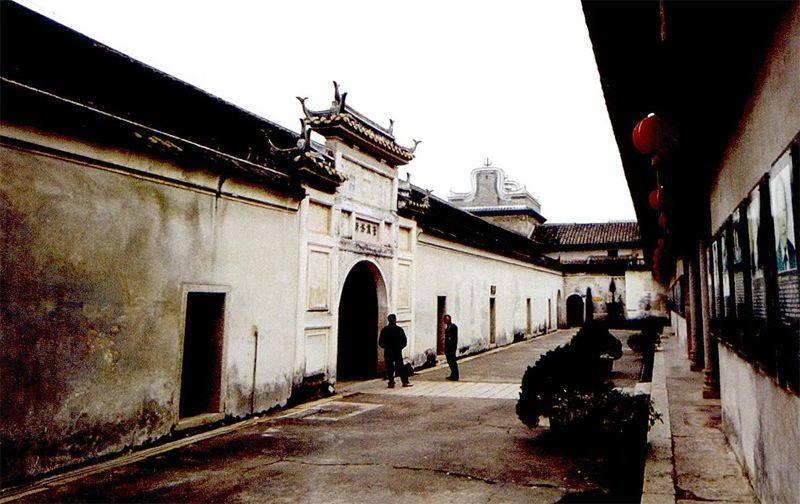

出于防衛考慮,鶴湖新居僅在北立面設三個出入口,除中間大門外,東西兩側各置一側門。將中間大門定義為中軸線起點,則沿軸線向南依次為門廳、牌樓貼面式門廳后門、下天街、祠前廳、前天井、祠中廳、后天井、祠后廳(祖堂)、上天街、內圍望樓、后天街、外圍望樓(龍廳)。其余住屋和過廊均按中軸線對稱排列,相互關聯。內圍與外圍四角各設角樓一座,全屋共八座角樓,每一圍的四座角樓間曾有跑馬廊相連。圍前開敞的空間稱為禾坪,用三合土鋪就,禾坪連接了直徑達85米的半圓形月池,池塘兩側各有花崗石旗桿座一副、古榕樹一株,環境幽雅,布局合理。為表其恢宏氣勢,深圳客家人以“九廳十八井,十閣走馬廊”稱之。

三堂四橫 雙望八角

三堂屋四橫屋的組合是構成鶴湖新居日常社交和居住的基本單元,雙望樓八角樓則是重要的防御單元,輔以作為交通空間的門廳、天街、天井便構成了鶴湖新居聚族而居的所有功能。

門廳

門廳作為建筑對外的第一形象,往往被深圳客家用以展示功名懸掛牌匾之用,是建筑藝術處理中的一大重點。鶴湖新居的門廳由前廳、天井和牌樓貼面式門廳后門三部分構成,總建筑面積近30平方米,整體為二層結構,屬于隆重的建筑形式。

門廳用方形階磚鋪地,二層用木板鋪就樓面,一層樓高約3.5米,二層室內的頂點標高約7.7米,很是寬敞。室內高懸的“武魁”匾額,由道光皇帝御賜羅氏兆字輩武舉羅兆槐,匾額之下為四扇杉木屏風門,通往門廳天井及牌樓貼面式門廳后門

牌樓貼面式門廳后門是整棟圍屋中最為富麗堂皇的構筑物,區別于外墻的夯土材質整體用磚石砌筑。牌樓的屋面用歇山頂,上有灰塑的樓閣屋宇、人物故事、花鳥蟲草及細膩精致的彩繪壁畫,乃至于細小的斗拱也一一勾勒清晰。牌樓之上有花崗巖雕琢之“親仁猶存”及“聚族于斯”兩塊匾額,這兩塊匾額相互呼應,娓娓道來羅氏家族的發展史。

門廳外墻厚實森嚴,內墻則輕緩舒展,飾有各類灰塑,彩畫,采用了富有藝術形象的魚尾屋角。這種強烈的對比同在門廳的方寸之地出現,展示出羅氏抵御外敵期盼家族和睦壯大的雄心壯志,同時也反映了當時社會的矛盾沖突。

祠堂

祠堂是客家建筑中的公共接待和祭祖之處,鶴湖新居的祠堂包括了前、中、后三部分,羅氏族人以祠前廳、祠中廳、祠后廳稱之。三堂中的祠前廳用以懸掛族人考取功名所得的牌匾,祠中廳用以接待來客及舉行家族儀式,祠后廳作為祖堂來供奉祖先,因此這一系列廳堂在整個建筑群中占據著首要的地位。

祠前廳前設兩級臺階,其上為正門,正門左右各立一圓石柱承重,柱礎用蓮花瓣樣式。石柱之上為朱紅色木梁架,輔以金、綠、白三色的雀替等小木構件,裝飾甚為華麗。正門之上懸掛著“大夫第”匾額,由道光皇帝御賜羅氏兆字輩奉直大夫羅兆熊,祠前廳后門為一四開木板門,通向前天井,天井兩側各有走廊一道,圍合住天井構成交通空間。

祠中廳為主要接見和慶典場所,凡是家族中比較重要的活動,如敬祖祭祀、婚喪嫁娶、議事、會見重要客人等均在此進行,其建筑規格亦為最高。祠中廳開間為祠堂三間中最大,與天井、敞廳構成的空間組合較為隆重,使得平面構圖不顯單調的同時亦凸顯了祠中廳的重要地位。其裝飾華麗,檐口一律用雞胸椽,前用封檐板遮擋,板上飾有花鳥魚蟲圖案,方石柱四角均有線腳裝飾。廳內用一木屏風隔斷,上懸孔子畫像,兩側對稱布置著木茶幾和座椅。

祠中廳之后為祠后廳(祖堂),兩者之間為后天井。祠后廳開間較小,凈高在祠堂中卻屬最高,廳內供奉羅氏宗族先祖牌位,神座下供奉土地神。這種鬼、神同供的祖堂設置只在深圳及少數其他地區的客家建筑中出現,廣東其余地區客家建筑的祖堂中,只供奉祖先而不容其它神插足其中,因為他們認為人、鬼、神同居一家不吉利。祖堂(祠后廳)狹窄而高深的空間布局無疑給祭拜者一種壓迫感,身在其中會不由產生一種敬畏的感覺,圍屋營造者的這種特殊手法可謂獨具匠心。

祠堂采用一明一暗(即一廳堂配一天井)的布局方式,在地面和屋面高度處理上均采用逐級升高的手法,屋面的最大高差達1.6米。這種常見中國傳統建筑的處理手法取節節高升之意,預示子孫的飛黃騰達。

橫屋與排屋

橫屋和排屋是鶴湖新居中的居住區,由若干連續的單體居住單元構成一直線居住帶,其中平行于中軸線稱橫、垂直者則稱排。鶴湖新居內圍的祠堂兩側對稱分布著四帶橫屋,形成“三堂四橫”的基本布局。內橫屋均為兩層,采用兩兩相望的布局,即一道天井廊兩邊各為居住所用的橫屋,天井廊收頭處多為一拱門,通往上天街。橫屋立面均勻布置著門、窗,其中門多為雙開木板門,用石門框;窗則多為木欞窗,由于內部居住空間為兩層,因此窗常為一上一下對稱布置。

排屋的布局與橫屋基本相同,區別在于連接排屋的交通要道被稱為天街,這些寬敞的通長步道垂直于中軸布置,是鶴湖新居東西向的交通樞紐,也是劃分門廳、三堂和望樓各區域的軸線。

構成橫屋與排屋的單體建筑多為兩層,布置方式多為三合院型,即入門為一天井,正對一間房,天井左右各一附間。天井兩邊的附間多為單層,天井正對的墻中多開一磚拱門,作為主問的入口。一層樓面多用階磚鋪地,二樓樓面用杉木樓楞支撐木板做成,垂直交通依靠坡度較陡的木樓梯。

鶴湖新居的居住單元雖有內、外兩圍可分。但防衛功能卻是內外均衡的,即便是內圍的居住單元,向外側的開窗均少且小,并規則布置有葫蘆狀花崗巖槍眼。是由于內外兩圍并非同一期建設,因此先建的內圍橫屋和排屋也必須承擔起防衛的作用之故。

望樓(龍廳)和角樓

望樓與角樓是深圳客家的主要防衛性建筑,在土客關系緊張的年代用以發現和擊退來犯的敵人,鶴湖新居的內外兩圍均在中軸線上建有三層的望樓,并在內外兩圍四角共布置了八座四層高的角樓。

鶴湖新居的內圍望樓用五開間,以六道夯土墻分隔,中央一間為廳堂形式,東西兩間為輔間,用于垂直交通的樓梯多靠近南側貼墻布置,二、三層樓面由杉木樓楞支撐木板做成,且在樓板之上再鋪階磚,做法考究。望樓的屋面于2006年重修,目前的樣式為鑊耳山墻屋面,兩面高聳的山墻上各用一把三又戟作飾。值得一提的是,望樓的墻面頂部使用了在當時仍屬稀缺的青磚砌筑,即便是在更高規格的祠堂這也是少見的,應是為了更好滿足防御性之故。

外圍望樓的屋面、樓面已完全坍塌,從墻面留存的構件孔洞可以推測其形制與內圍望樓大致相近,屋面也應為大式飛帶屋面。

角樓,區別于望樓更具攻擊性,鶴湖新居內圍的四座角樓為清嘉慶年間所建,外圍四座推測為道光年間所建,至今均保存完好。角樓內部空間遠不如望樓寬敞,9米見方的平面層高卻達到將近4米,垂直交通用的木樓梯因此有近50°。所有角樓對外均無開窗,墻面上均勻分布著銅錢形,圓形和葫蘆形花崗巖槍眼,內圍南側的兩座角樓經后人改造,有少量的南向開窗,以符合其后來的居住功能。開窗樣式有鐵柵欄式,甚至玻璃雙開窗,在當時應是屬先進的。

角樓承重墻用夯土筑成,墻體上部做磚疊澀。目前留有的三種屋面樣式其一為鑊耳山墻屋面,做法為在屋面之上,另建有鑊耳山墻一道,墻體用磚堆砌,頂上布有三叉戟,與屋面交接之處留有排水孔。其二為大式飛帶仿歇山屋面,雖然和歇山頂一樣有九脊,但其斜脊短小因此稱為“仿”。其三為內嵌雙坡頂屋面。其中鑊耳山墻屋面是在2006年所改,與內圍望樓屋面屬同一期添加物。

值得一提的是角樓外墻疊澀之下均有一道灰塑帶,題材用花鳥海草、蝙蝠獅鹿等動植物。在防衛性建筑上做裝飾是較為少見的,推測原因有二:一即該裝飾為后代所加,由于后代社會的逐漸安定,羅氏族人與當地人的沖突的減輕,角樓防衛性也相應降低,隨即增加裝飾美化建筑;二即這本就是圍屋的一大特色,雖生活條件嚴峻,但羅氏仍不忘建筑裝飾的重要性,且灰塑帶所處位置較高不易損毀,遂在角樓做了這一裝飾。

透析鶴湖新居的建筑風格,可以發現其追求嚴格的中軸線對稱及單中心布局,有節奏重復的天井、柱廊,不僅平衡了空間的統一性,也充分體現了空間的完整性。供奉祖先牌位的祖堂置于建筑最中心位置,突出其崇高而神圣的地位,其余功能的布置則圍繞著堂屋中心展開。橫屋對稱置于堂屋兩側,同時起居住和保護堂屋的作用。圍前半圓月池取孕育之義,同時也兼備消防功能,中軸線上天井、柱廊將重要建筑一一串聯,將整個圍屋有序、穩定、和諧地組合為一體。這種均衡的布局也是深圳客家封建道德、思想的展現,在一定程度上反映了深圳客家人傳統的倫理思想和宗族觀念。而圍屋外觀展現的森嚴防御性與圍內溫馨的居住氛圍又形成了鮮明的對比,從另一方面反映了深圳客家當時所處的社會環境。

研究的意義與啟示

鶴湖新居是深圳客家建筑的代表之作,居住在其中的羅氏宗族在深圳土地上數百年的發展歷程中繼承并發揚了客家的傳統,創造了獨特的防衛性文化和建筑類型。

羅氏宗族經過了乾隆年間的高速發展、道成年間的大起大落、清末到民國的緩慢轉型和建國以后的休養生息幾個歷史階段,貫穿其興衰史的重點詞始終在“防衛性”之上。與深圳本地粵系的對抗節奏決定了深圳客家文化的發展速率,早期對抗中“防衛性”占優的深圳客家迅速擴大了自己的勢力,中晚期過當的“防衛性”演變為固步自封拖垮了深圳客家的發展。至今,深圳仍有西粵東客的勢力區劃分,這種對抗及引發的“防衛性”文化貫穿古今,成為了深圳文化的重要特色。

然而,作為這種文化載體的深圳客家建筑卻正在城市大規模開發中正面臨被拆除和低質量改造的尷尬現狀。以鶴湖新居為例,在2001年至2010年之間,鶴湖新居經過了三次大規模的修繕。其中2001年修繕了祠堂部分,這一次修繕由于缺乏相關經驗,將祖堂正立面的部分青磚砌墻改為了混凝土墻體,破壞了祠堂原貌。2006年修繕時為內圍望樓和幾處角樓添加了鑊耳山墻,鑊耳山墻作為廣府建筑系統的構件之一,此次的添加再一次破壞了鶴湖新居的原貌。2010年修繕時筆者加入了施工監理的隊伍,在土坯磚尺寸選擇、磚石砌筑方法、梁架形制、鋪地階磚形制等等方面召開的數次討論會均無法得到一致意見,原因就在于對深圳客家建筑沒有詳盡、科學的研究文獻。

筆者一文意在拋磚引玉,若更多學者能加入到對于深圳客家文化和建筑的研究之中,則不僅能直接減少修繕中對“原真性”的破壞可能,為后人保留了良好的研究素材,也為客家文化及建筑的研究提供了更好的發展環境。

(責任編輯:孫秀麗)