內蒙古草地樣帶地上生物量變化

艷 燕,胡云鋒,劉 越,3,畢立格吉夫

(1.中國科學院地理科學與資源研究所,北京 100101; 2.中國科學院新疆生態與地理研究所,新疆 烏魯木齊 830011;3.中國科學院研究生院,北京 100049; 4.內蒙古草原勘察設計研究院,內蒙古 呼和浩特 010051)

內蒙古地處中國北部邊疆、蒙古高原南緣,在東部、南部和西部分別與東北平原、華北平原以及黃土高原接壤,廣袤的草地資源和較為發達的畜牧業使得內蒙古成為中國四大牧區之首。內蒙古草原是亞洲大陸溫性草原的典型代表,從東北向西南,草地類型由溫性草甸草原依次向溫性草原、溫性荒漠草原和溫性草原化荒漠過渡[1]。

20世紀60年代以來,內蒙古草原先后經歷了大規模草地開墾和耕地撂荒、高強度的草地過牧以及生態恢復和生態建設工程等人類干擾活動,這些活動不僅造成區域生態系統宏觀結構、服務功能發生重大改變,也使得地區居民生活和生產方式發生重要變化[2-3]。這些變化給內蒙古高原及其周邊地區生態環境和可持續發展帶來了重要影響,引起了國內自然地理、生態環境、氣候氣象等領域科研人員和有關政府決策部門的重視[4-7]。在國際上,這一地帶也被國際地圈―生物圈計劃(IGBP-IHDP)、全球土地計劃(GLP)以及歐亞大陸北部地球科學合作計劃(NEESPI)列為重點研究地帶[8-9]。

在內蒙古高原自然地理學、區域生態學研究中,草地生物量一直是研究人員所關注的重點之一[10-14]。而草地地上生物量和草地產草量等指標因為直接關系到牧區畜牧生產能力和生態系統承載能力,更是為人們所重視。草地地上生物量通常被定義為在某一特定時間內,單位面積草地上所包含的全部植物個體在地上部分的總量[15]。研究人員針對草地地上生物量的研究主要圍繞以下主題開展:生物量的時間分配規律、生物量的空間展布格局、地上生物量與地下生物量的配比關系、影響生物量時空變化的驅動因素分析以及如何從遙感參數反演地上生物量等[16-20]。

既有的針對草地地上生物量的研究存在的一些共性問題:1)大部分研究是以草地類型區為研究單元,研究區面積較小;缺少跨植被類型區的、基于草地樣帶的大尺度研究。而過小的空間尺度將難以得到由區域氣候和人類活動共同脅迫的區域環境變化規律的認識。2)來自生物學、生態學的控制性試驗研究較多,而基于自然地理學的原位性現場調查研究較少。多數研究僅僅是就草地生物量大小開展控制試驗和對比分析,對于草地地上生物量的自然空間梯度變化以及隱藏于梯度變化之后的驅動機理研究不夠深入。3)即便是在少數針對草地生物量變化驅動機制的研究中,多數研究是從區域氣候變化的角度開展分析,而從土地利用類型、土地利用強度等視角開展的生物量變化機制分析相對較少,能抓住區域經濟社會發展、區域生態系統服務消耗以及生態恢復建設工程效應的研究更加少見。

針對上述問題,本研究采用植被群落調查方法,通過“樣方-樣地-樣區-樣帶”的尺度轉換路線,對內蒙古東北-西南草地樣帶地上生物量的空間梯度變化及其與土地利用、土地退化以及區域經濟社會發展、區域生態系統工程建設的關系開展分析。

1 研究區、野外考察與評價方法

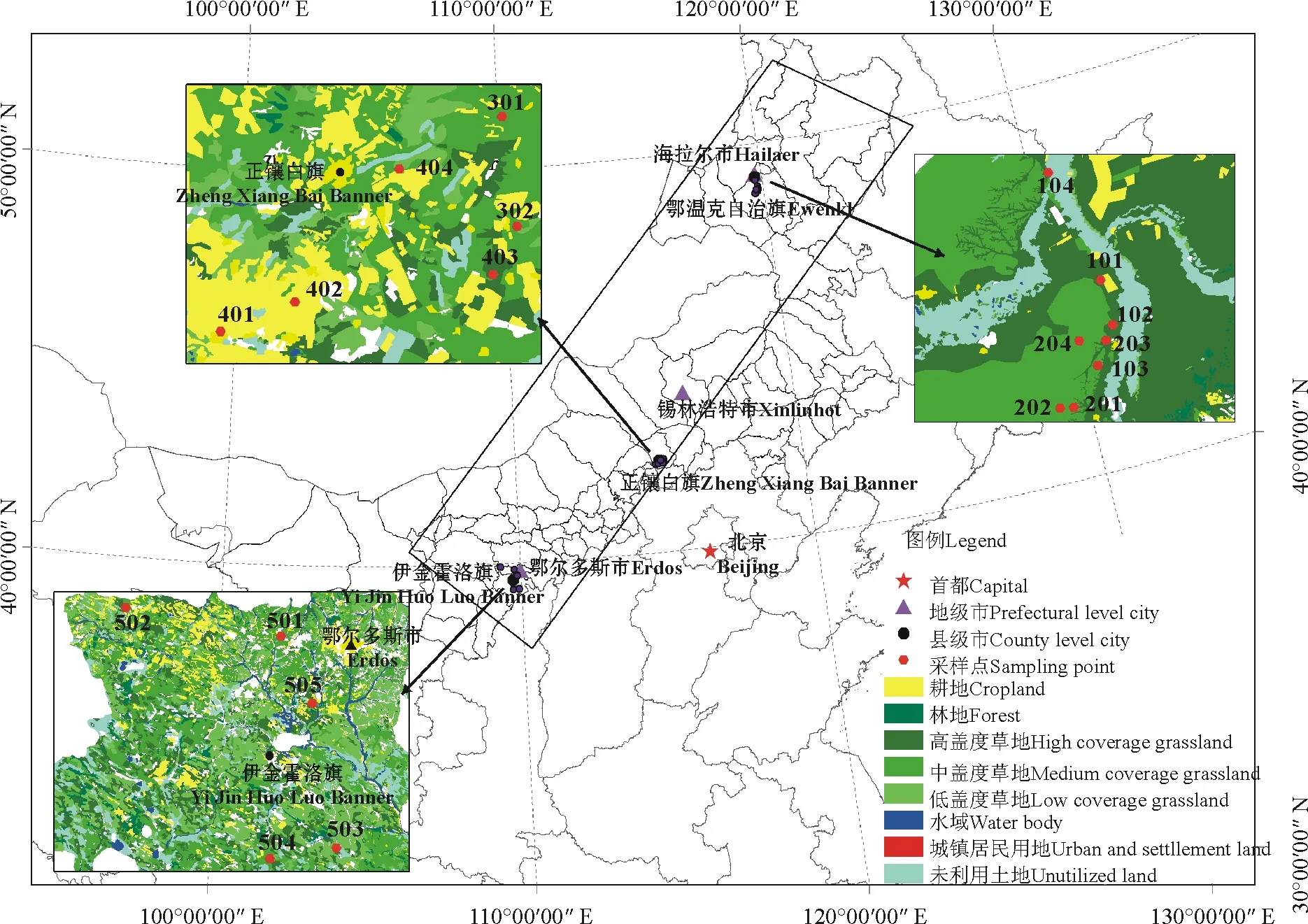

1.1研究區概況 根據于貴瑞[21]提出的“中國草地樣帶”設計,以135° E、48.5° N為起點,81° E、30.3° N為終點,可以形成一條東北-西南走向、貫穿我國主要草原類型區的帶狀區域。內蒙古東北-西南草地樣帶,位于中國草地樣帶東北段,代表了溫性草甸草原向溫性草原、溫性荒漠草原和溫性草原化荒漠過渡的生態系列,其典型草地類型則分布于呼倫貝爾市、錫林郭勒盟以及鄂爾多斯市。綜合考慮到區域植被類型、區域生活和生產方式、生態環境建設工程等方面的典型性,并兼顧野外考察的便利性,本研究進一步選擇呼倫貝爾市鄂溫克自治旗、錫林郭勒盟正鑲白旗、鄂爾多斯市東勝區與伊金霍洛旗4個旗(區)作為具體的研究區(圖1)。

圖1 內蒙古東北-西南草地樣帶及草地樣方點位分布Fig.1 The northeast-southwest grass transect of Inner Mongolia and distribution of grass quadrats

1.2野外考察和測量 野外考察于2011年6月17―30日進行。依據1980s―2005年1∶10萬全國土地利用與土地覆被時空數據庫[22]、2005年1∶25萬全國基礎地理數據(道路與居民點等要素)等開展室內初步選點。具體做法:根據草地覆蓋程度、距離道路和居民點遠近程度、草地覆蓋變化信息等,確定區域背景區、輕度利用區、中度利用區、重度利用區的土地利用程度和退化強度等信息。在上述室內初步判斷基礎上,通過野外現場勘察和比較,如現場放牧牲畜群數量及其排泄物的多寡,牲畜實際踐踏情況以及農牧民現場交流等,最終確定各個樣地的土地利用類型、土地利用強度、土地退化強度等。

具體開展草地群落學調查時,首先使用GPS確定樣地經緯度信息和高程信息;繼而根據國家草原樣方調查規范,在每個樣地做3個1 m×1 m的草地樣方;灌木做5 m×10 m的灌叢樣方。本次草地樣方調查共采集19個樣地、54個草地樣方,4個灌叢樣方。草地調查的主要內容是“四度一量”(即高度、蓋度、多度、頻度和生物量)。本研究僅就草地地上生物量進行分析。

生物量測定:首先,在每個樣地第1樣方,對每一個植物物種分別稱取其鮮質量并裝布袋風干,嗣后合并計算樣方總鮮質量。而后,對于同一樣地中的第2、3樣方,則僅針對新出現的草種,稱量其鮮質量并裝布袋風干;其余物種則是混合稱量并裝布袋風干,嗣后合并計算樣方總鮮質量。最后,將上述布袋中的植物徹底曬干,得到各個樣方內植物的干質量,并對3個樣方的植物干質量進行平均,得到典型樣地的地上生物量干質量。

1.3評價方法 通過“橫向對比”方法對內蒙古東北-西南草地樣帶上的地上生物量的生態地理分異分析,即對比分析3個研究區的草地背景樣地的地上生物量,由此把握宏觀氣候和生態地理地帶性規律控制下的草地生物量梯度變化。所謂區域背景樣地,是指在物種組成上能夠代表區域典型自然植被類型,受人類活動干擾程度較輕,植被和土壤等生態系統典型要素基本保持原生狀態,并且可以持續發展的樣點。背景點的相關指標可以用于同其他不同土地利用類型、土地利用程度和土地退化程度樣點的相應指標進行比較。

通過“縱向對比”方法來闡明不同土地利用類型、土地利用強度以及具體生態建設工程類型等對于草地地上生物量變化的影響,即對比分析同一地區、不同土地利用類型、不同土地利用強度以及不同生態保護和建設工程類型樣地中植物地上生物量的變化趨勢。研究中,除了分析全部草地植被物種的地上生物量指標之外,還專門選取草地可食牧草地上生物量、草地可食牧草比例等指標參與分析。

2 結果與分析

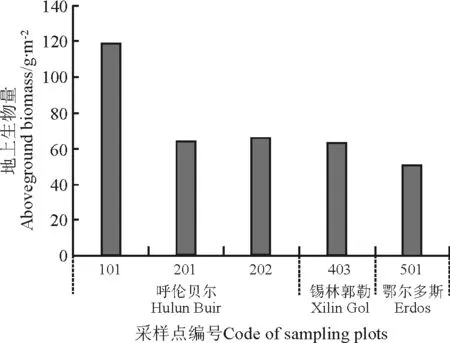

2.1背景點地上生物量 內蒙古東北―西南草地樣帶中,除了有一個背景點樣方中出現少量不可食牧草[唐松草(Thalictrumaquilegifolium)]外,其余全部背景樣方中的可食性牧草的比例均為100%。就背景點地上生物量而言,內蒙古東北―西南草地樣帶6月份草地背景點地上生物量在50~80 g·m-2。具體在樣方尺度上,草地背景點地上生物量最高值可達83.1 g·m-2,最低值為49.8 g·m-2。與1980s相比,2010-2012年內蒙古東北-西南草地樣帶上最大地上生物量(樣方尺度)僅為過去內蒙古典型草原地上生物量(332.51 g·m-2)[23]的19.6%。樣帶自東向西,隨著區域植被類型由草甸草原向典型草原和荒漠化草原轉變,草地背景點地上生物量呈現明顯減少趨勢(圖2)。

圖2 樣帶上草地背景點地上生物量的變化Fig.2 Change of above-ground biomass of background quadrats along the transect

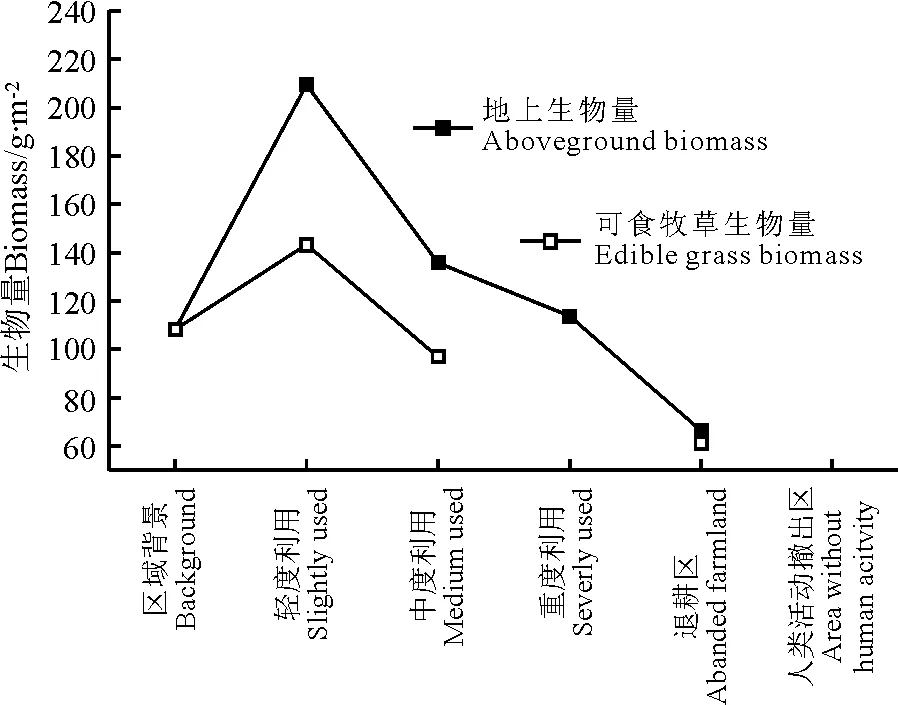

2.2土地利用類型和利用強度的影響 在呼倫貝爾草甸草原區,隨著草地利用強度的增強,草地地上生物總量呈現降低-增加-降低的變化趨勢,但總體上呈隨著草地利用強度增加而減少的規律;可食牧草地上生物量、可食牧草比率也呈現與地上生物總量相類似的變化規律。在生物量與草地利用強度總體呈現反向對應的同時,地上總生物量以及可食牧草地上生物量還表現出國內外許多控制性試驗研究曾指出的“中度干擾”規律[11,24-26],即在中、低等強度利用條件下,草地的地上生物量是最高的,甚至超過區域背景樣地(圖3)。

圖3 呼倫貝爾草地地上生物量與可食牧草地上生物量的變化Fig.3 Change of above-ground biomass of total grass and edible grass in Hulunbuir

在錫林郭勒典型草原區,背景樣地的地上生物量并非這一地區草地地上生物量的最高值,地上生物量最高值(209.5 g·m-2)出現在草地輕度退化后生長有大量小葉錦雞兒(Caraganamicrophylla)灌叢的樣地中。此區地上生物量最低值(47.3 g·m-2)并沒有出現在高強度草地利用的樣地中,而是在退耕還草3~4年后的土地中;高強度草地利用樣地中的地上生物量雖然不是最低,但是就可食牧草地上生物量而言則仍是最低,該樣地中絕大部分地上生物量都為牲畜不喜食物種蓖齒蒿(Artemisiapeefinata)所貢獻。究其原因,在錫林郭勒典型草原區,由于小葉錦雞兒等灌叢和蓖齒蒿等牲畜不喜食、不可食物種以及人類生態保護和建設工程的影響,此區背景樣地與不同草地利用強度樣地的地上生物量呈現復雜性。但是,輕度、中度、重度草地利用區以及生態恢復區的地上總生物量、可食牧草生物量還是呈現了與土地利用強度之間的反向對應關系(圖4)。

在鄂爾多斯荒漠化草原區,過去30年來的人類活動廣度和強度是3個研究區中最大、最強的;再加上近年來地方政府大規模、高強度的生態保護和建設工程,此區自然原生植被地塊非常稀少。考察發現絕大部分地塊均已遭到人類生態工程干預,根據干預的類型和程度可以將這些樣地進一步分為人類活動撤出區、人工補種且有放牧區、人工補種但無放牧區3類。除了人工補種但無放牧區的地上生物量比背景生物量低外,其他樣地均要高出背景樣地地上生物量(圖5)。總體上,在鄂爾多斯荒漠草原區,主要由于大范圍、高強度的人類土地開發活動和生態建設活動影響,背景樣地與不同草地利用強度樣地的生物量數值之間不再具有可比性。

圖4 錫林郭勒草地地上生物量與可食牧草地上生物量的變化Fig.4 Change of above-ground biomass of total grass and edible grass in Xilingol

圖5 鄂爾多斯草地地上生物量與可食牧草地上生物量的變化Fig.5 Change of above-ground biomass of total grass and edible grass in Erdos

3 討論

很多基于遙感數據、機理模型的研究將各種直接或間接反映生態系統生物量的指標(如植被凈初級生產力、地上生物量、產草量)和能夠影響生物量的重要參數(如歸一化植被指數、葉面積指數、草地蓋度等)作為衡量生態系統質量和生態系統功能水平的基礎指標[27-29]。本研究表明,由于受到草地開墾、耕地撂荒、耕地退耕還林還草等人類土地利用活動的影響,草地地上生物量與生態系統質量及其服務功能之間并沒有多少相關性,研究中單純利用草地地上總生物量指標(即包含全部草地物種的總地上生物量指標)具有很大局限性。

具體來說,除了呼倫貝爾草甸草原和低放牧強度地區,在其他地區,區域背景點生物量并不一定具備當地生物量的最高值。許多嚴重退化的地區由于生長了大量牲畜不喜食的蓖齒蒿,或者是在后期的生態恢復重建工程中種植了大量的小葉錦雞兒、油蒿(Artemisiaordosica)等灌叢植被,都會造成植被蓋度增加、綠化度升高、植被地上生物量攀升的效果。然而,以蓖齒蒿、小葉錦雞兒、油蒿等植物物種所帶來的地上生物量的增加,不僅不能表明當地生態系統的健康和良好,反而指示了區域生態系統的退化、或者生態系統退化到了已經需要人類干預的地步。

因此,簡單地、不加區別地應用生態系統地上總生物量以及與之相關的歸一化植被指數、葉面積指數、草地蓋度等指標開展生態質量評價和土地覆被解譯,這種做法是需要改進的。相比草地地上總生物量指標,可食牧草的地上生物量、可食牧草比率等指標,更能反映區域植被生長的健康狀態及生態服務功能高低。因此,以遙感技術和地面樣方調查手段相結合,研發更為準確的生態系統健康和功能評價因子及其模型,將是未來研究的一個重要方向。

4 結論

本研究基于內蒙古東北-西南草地樣帶設計原理,對呼倫貝爾市、錫林郭勒盟以及鄂爾多斯市境內典型草地開展了植物群落學調查,對比分析了不同地區的背景點地上生物量、同一區域不同土地利用類型、不同土地利用強度下的草地地上生物量,主要得出以下結論:1)草地樣帶上的背景點生物量介于50~80 g·m-2,由東向西隨著植被類型由溫性草甸草原向溫性草原向溫性荒漠草原的演替,其地上生物量逐漸減少;2)受到不同類型的人類活動干擾,包含全部物種的草地地上生物量與土地利用強度的增加并沒有表現出嚴格的對應關系;但可食牧草生物量則表現隨著土地利用強度的增加而減少的趨勢;3)在生態系統質量和功能評估中,單一的草地地上生物總量指標并不能很好地代表生態系統的狀態,應同時考慮可食牧草地上生物量及其比率等更具代表性的指標。

[1] 中國科學院內蒙古寧夏綜合考察隊.內蒙古植被[M].北京:科學出版社,1985.

[2] Liu J Y,Liu M L,Tian H Q,etal.Spatial and temporal patterns of China’s cropland during 1990-2000:An analysis based on Landsat TM data[J].Remote Sensing of Environment,2005,98(4):442-456.

[3] 張秀寶.內蒙古高原東南緣土地開發與環境退化關系論析[J].地理學與國土研究,1997,13(3):17-22.

[4] 葉篤正,丑紀范,劉紀遠.關于我國華北沙塵天氣的成因與治理對策[J].地理學報,2000,55(5):513-521.

[5] Zhang X,Hu Y,Zhuang D,etal.NDVI spatial pattern and its differentiation on the Mongolian Plateau[J].Journal of Geographical Sciences,2009,19(4):403-415.

[6] 李鎮清,劉振國,陳佐忠,等.中國典型草原區氣候變化及其對生產力的影響[J].草業學報,2003,12(1):4-10.

[7] Xue Y K.The impact of desertification in the Mongolian and the Inner Mongolian grassland on the regional climate[J].Journal of Climate,1996,9(9):2173-2189.

[8] IGBP.GLP Science Plan and Implementation Strategy[M].IGBP,2005.

[9] IGBP.Global Land Project[EB/OL].[2011-12-25].www.glp.colostate.edu.

[10] 李士美,謝高地,張彩霞.典型草地地上生物量資產動態[J].草業學報,2009,18(4):1-8.

[11] Connell J H.Diversity in tropical rain forests and coral reefs [J].Science,1978,199(4335):1302-1310.

[12] 張連義,王剛,寶路如,等.錫林郭勒盟草地MODIS-NDVI植被指數和估產牧草產量季節變化特征——以2005年4-9月的變化為例[J].草業科學,2008,25(3):6-11.

[13] 魏永林,馬曉虹,宋理明.青海湖地區天然草地土壤水分動態變化及對牧草生物量的影響[J].草業科學,2009,26(5):76-80.

[14] 方金,黃曉東,王瑋,等.青藏高原草地生物量遙感動態監測[J].草業科學,2011,28(7):1345-1351.

[15] 劉艾,劉德福.我國草地生物量研究概述[J].內蒙古草業,2005,17(1):7-11.

[16] 白永飛,李凌浩,王其兵,等.錫林河流域草原群落植物多樣性和初級生產力鹽水如梯度變化的樣帶研究[J].植物生態學報,2000,24(6):667-673.

[17] 崔奪,李玉霖,王新源,等.北方荒漠化即荒漠化地區草地地上生物量空間分布特征[J].中國沙漠,2011,31(4):869-872.

[18] 李凱輝,胡玉昆,王鑫,等.不同海拔梯度高寒草地地上生物量與環境因子關系[J].應用生態學報,2007,18(9):2019-2024.

[19] Cheng X,An S,Chen J,etal.Spatial relationships among species, above-ground biomass, N, and P in degraded grasslands in Ordos Plateau,northwestern China[J].Journal of Arid Environments,2007,68(4):652-667.

[20] Zhao H,Zhang T,Zhao X,etal.Effect of graxing on sandy grassland ecosystem in Inner Mongolia[J].The Journal of Applied Ecology,2004,15(3):420-424.

[21] 于貴瑞.全球變化與陸地生態系統碳循環和碳蓄積[M].北京:氣象出版社,2003:84.

[22] 劉紀遠,張增祥,徐新良,等.21世紀初中國土地利用變化的空間格局與驅動分析[J].地理學報,2009,64(12):1411-1420.

[23] 劉鐘齡,李厚忠.內蒙古羊草+大針茅草原植被生產力的研究I 群落中生產量的分析[J].干旱區資源與環境,1987,1(1):13-33.

[24] 劉發央,徐長林,龍瑞軍.牦牛放牧強度對金露梅灌叢草地群落物種多樣性的影響[J].草地學報,2008,16(6):613-618.

[25] 徐廣平,張德罡,徐長林,等.放牧干擾對東祁連山高含草地植物群落物種多樣性的影響[J].甘肅農業大學學報,2005,40(6):789-796.

[26] 韓國棟,焦樹英,畢力格圖,等.短花針茅草原不同載畜率對植物多樣性和草地生產力的影響[J].生態學報,2007,27(1):182-188.

[27] 馮秀,仝川,張魯,等.內蒙古白音錫勒牧場區域尺度草地退化現狀評價[J].自然資源學報,2006,21(4):575-583.

[28] 李輝霞,劉淑珍.基于NDVI的西藏自治區草地退化評價模型[J].山地學報,2003(1):69-71.

[29] 張艷楠,牛建明,張慶,等.植被指數在典型草原生物量遙感估測應用中的問題探討[J].草業學報,2012,21(1):229-238.